Kern des '''Ortes''' Markgrafenheide: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 625: | Zeile 625: | ||

<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||

| − | === | + | === Die Mandelwiese - Warum eine Wiese nicht zu finden war === |

;Gerade in Bearbeitung ! | ;Gerade in Bearbeitung ! | ||

| Zeile 632: | Zeile 632: | ||

| − | <br clear="all"> | + | <!--br clear="all"> |

=====zwei weitere Flurnamen für den Ort an der Mandelwiese die Mandelwiese lag===== | =====zwei weitere Flurnamen für den Ort an der Mandelwiese die Mandelwiese lag===== | ||

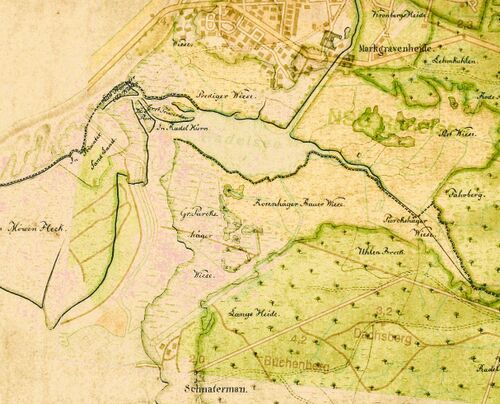

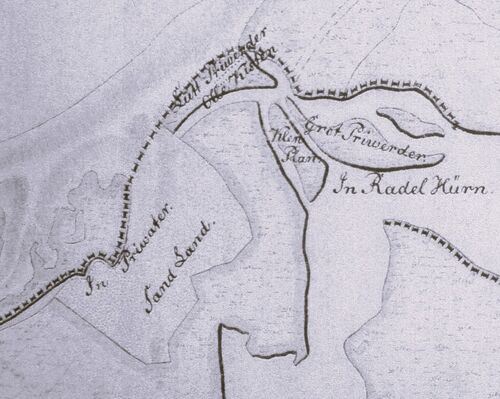

;historische Kartenausschnitte mit Flurnamenbezeichnungen auf der Fläche der Prediger-Wiese. | ;historische Kartenausschnitte mit Flurnamenbezeichnungen auf der Fläche der Prediger-Wiese. | ||

| Zeile 639: | Zeile 639: | ||

[[Datei:Tarnow Karte Auszug Vierrade 1796 ergänzt 1809 a.jpg|thumb|450px|links|Tarnow Karte Auszug Vierrade gegenüber der St.Georg-Insel 1796 ergänzt 1809]] | [[Datei:Tarnow Karte Auszug Vierrade 1796 ergänzt 1809 a.jpg|thumb|450px|links|Tarnow Karte Auszug Vierrade gegenüber der St.Georg-Insel 1796 ergänzt 1809]] | ||

[[Datei:RH Tarnow Karte Auszug Quator Rotac 1796 ergänzt 1809 a.jpg |thumb|600px|rechts|Tarnow Karte Auszug Quator Rotac 1796 ergänzt 1809 "Den Wall und Damm bey den Vierraden, welches Quator Rotac heißt"]] | [[Datei:RH Tarnow Karte Auszug Quator Rotac 1796 ergänzt 1809 a.jpg |thumb|600px|rechts|Tarnow Karte Auszug Quator Rotac 1796 ergänzt 1809 "Den Wall und Damm bey den Vierraden, welches Quator Rotac heißt"]] | ||

| − | <br clear="all"> | + | <!--br clear="all"> |

;Die Flurnamen "Vierraden" und "Quator Rotac" befinden sich exakt an der 1325 im Urkunden-Text beschriebenen Stelle inmitten der Mandelwiese, am Warnow-Ufer gegenüber der St.Georg-Insel. (siehe Ausschnitt oben folio 13) | ;Die Flurnamen "Vierraden" und "Quator Rotac" befinden sich exakt an der 1325 im Urkunden-Text beschriebenen Stelle inmitten der Mandelwiese, am Warnow-Ufer gegenüber der St.Georg-Insel. (siehe Ausschnitt oben folio 13) | ||

Version vom 25. September 2025, 10:50 Uhr

Die Geschichte der Ortschaft Markgrafenheide

(Autor: Wilfried Steinmüller)

Markgrafenheide in Karten und auf Luftbildern

Das "+"

- Kapitel die im Inhaltsverzeichnis mit einem vorangestellten Plus (+) gekennzeichnet sind, befinden sich in Vorbereitung, bzw. deren Inhalt ist noch nicht vollständig eingepflegt.

- Wilfried Steinmüller

+ Zur Geologie und Geographie des Warnow-Mündung

- Gerade in Bearbeitung !

- Warum der ürsprüngliche Warnowlauf im Mündungsbereich so viele Krümmungen hatte.

- Zum Verständnis der historischen Abläufe in der Markgrafenheider Region ist die Beachtung der Landschafts-Morphologie und deren unterliegende antropogene Einflüsse notwendig.

- Rasante veränderungen in der Landschaft.

KFC 198

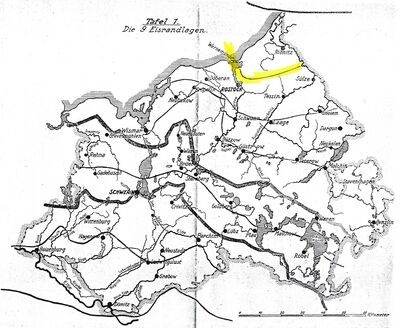

+ Die Eisrandlage Nr.8

(Stichworte: Eisrandlage 8, Stillstandslage/ Stauwall/ Staubecken (Ko12) dadurch Flußströmung entgegen der parallelen Küstenströmung in einer Schmelzwasserrinne der Eisrandlagen-Barriere, Verquickung aus Sand-Ur, Dünen-Nehrung und eiszeitlicher Barriere der Eisrandlage)

- Quellen zum Einarbeiten

- - Eugen Geinitz "Die mecklenburgischen Höhenrücken (Geschiebestreifen) und ihre Beziehung zur Eiszeit" 1886

- - Konrad Keilhack "Die Stillstandslagen des Inlandeises ..."

Eine Vorgeschichte aus der Breitling-Region - Die "Schlacht im Breitling" 1160

- Die ersten geschriebenen Worte über das Gebiet rund um den Breitling sind in lateinischer Schrift verfasst.

- Der dänische Chronist Saxo Grammaticus begleitet seinen König Waldemar sowie Bischof Absalon von Roskilde bei einem Kriegszug gegen die Kessiner und hält die damaligen Ereignisse vom August 1160 schriftlich fest.

- (Saxo Grammaticus, Gesta Danorum Liber 14, lateinischer Text in Monumenta Germania ... M.G.S.S., S.29 S. 107ff ).

- Der Warnemünder Chronist Friedrich Barnewitz übersetzt 1919 daraus die Passage über die Schlacht auf dem Gudacra-Fluss ins Deutsche.

- "Gudacra" war in jener Zeit die lateinische Bezeichnung für den Warnow-Fluß.

- Hier Barnewitz´s Übersetzung der Ereignisse im Bereich der Warnowmündung:

- "Von da (der dänischen Ostseeküste) wurde zum Gudacra-Fluss zu Schiff gefahren. Seine Mündung war zu seicht für große Schiffe, kleine konnten dagegen gewöhnlich durchfahren.

- Nachdem Anker geworfen worden war, ging daher der König auf ein anderes Schiff über, da das seinige infolge Flachheit des Stromes zu tief ging.

- Die bewegliche Flotte und die Schiffe, welche nicht so tief wie der Fluß gingen, griffen unter der Führung des Bischofs Absalon von Roeskilde die engen Krümmungen des Stromes an.

- Unter seiner Leitung gelangte die Flotte an eine Stelle, (die Radel) wo der Fluß sich verbreiterte und das Aussehen eines Sees bekam. So gelangte man bis an den Breitling, dessen enge Zugänge die Wenden mit einer zahlreichen Flotte gesperrt hatten, um den Dänen die Einfahrt zu verwehren.

- Die Dänen begannen einen ungestümen Angriff, doch liefen ihre Schiffe an den Sandbänken auf, da sie das Fahrwasser nicht kannten.

- Anmerkung: Die Osthälfte des Breitlings war und ist ein seichtes Gewässer das nur von einer schmalen Flussrinne durchzogen war, während der westliche Teil ein vergleichsweise tiefes Trog-Gewässer war.

- Sofort sprangen die Dänen ins Wasser, um ihre Schiffe in tieferes Fahrwasser zu schieben, wobei ihnen die Ruderer mit allen Kräften halfen.

- Die Wenden benutzten den ihnen günstigen Augenblick und warfen unter dem Schutze ihrer Schiffe von oben ihre Geschosse auf die Dänen. Dann sprangen die Slaven sogar selbst ins Wasser, um die Dänen zu vertreiben.

- Die Dänen zogen sich rasch auf ihre Schiffe zurück und fanden das richtige Fahrwasser.

- Allen voran erzwang sich Pritzlav, ein (abtrünniger) Sohn Niklots mit zwei schwachen Fahrzeugen die Einfahrt in den Breitling.

- Das forderste Schiff lief wieder auf einer Sandbank auf, die Dänen beeilten sich, es wieder flott zu machen, dabei brach es jedoch unter dem Gewicht der Menschen mitten durch.

- Dieser Unfall konnte die Dänen in ihrem Vordringen nicht mehr aufhalten. Sie fanden endlich das Fahrwasser, die Flotte folgte nach, und die Dörfer um den Breitling gingen in Flammen auf.

- Beim Einbruch der Nacht kehrte Absalon zu König Waldemar zurück, der mit Sorge und Ungeduld seinen Ratgeber erwartete.

- Erfreut über die Siegesnachricht, schickte der König sein Schiff nach Dänemark zurück, stieg auf ein kleiners und fuhr am nächsten Tage zum Breitling hinauf. Dort gab er dem Suno den Befehl, alle Schlupfwinkel der Wenden am Breitling mit zwei Schiffen zu plündern.

- Dann wurde das von seinen Einwohnern verlassene Rostock ohne Schwierigkeit verbrannt.

- Auch den Götzen, dessen Standbild (warscheinlich bei Kessin) befahl er zu verbrennen."

Die erste namentliche Erwähnung des Warnowmündungs-Gebietes in der Kaufurkunde der Rostocker Heide vom 25.März 1252

- aus dem Lateinischen übersetzter Auszug aus der Urkunde

- -Auszug aus der Grenzbeschreibung der Rostocker Heide in der Urkunde

- "...so an der Meeresküste entlang bis zum östlichen Ufer oder dem Wasser des Flusses von Warnemünde..."

- -Ersterwähnung des schon vorhandenen Rostocker Hafens Warnemünde innerhalb (!) des Vertragsgebietes der Rostocker Heide

- "Wenn aber in ihrem Hafen durch einen unerwarteten Zufall auf irgendeine Weise irgendein Schiff zu Schaden kommt, erheben wir für uns an ihm oder auch an den Dingen, keinen Anspruch."

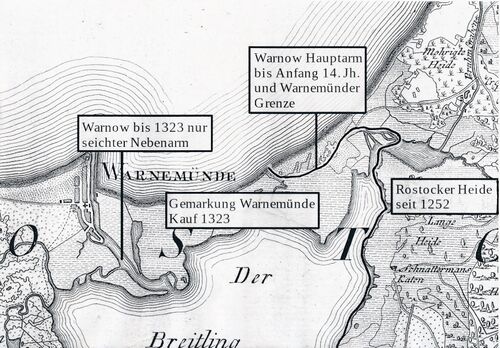

- Der einstige Verlauf des ursprünglichen Mündungsarmes der Warnow als die Grenze der Rostocker Heide wie sie im Vertragswerk beschrieben ist, blieb für das Markgrafenheider Gebiet von 1252 bis in das Jahr 1922 unverändert! (So auch in den hier verwendeten historischen Karten verzeichnet)

+ 1252, 25.März Fischereigerechtigkeit vom Hafen ins Meer hinaus

- -daher durften die Warnemünder hier nicht fischen

- - Vogt Tunneko 1268-1270 - Prahm, 1278 keine Festung innerhalb einer Meile (1,6 km)

- - Niels Oluffson 1317

Eine Flußmündung verschwindet - Sturmfluten verändern die Landschaft aber die Gemarkungsgrenze bleibt

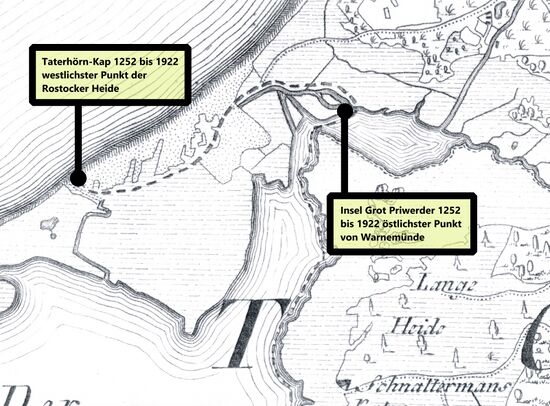

Taterhörn - Westlichster Punkt der Rostocker Heide nach dem Kaufvertrag von 1252

- Der Konflikt um Taterhörn, dem westlichsten Punkt der Rostocker Heide

- Hört man in unseren Tagen den Namen „Taterhörn“, so fällt dem ortsansässigen Warnemünder meist nur der Name der so bezeichneten Bushaltestelle auf halber Strecke zwischen Hohe Düne und Markgrafenheide ein. In die Tiefe der Rostocker und Warnemünder Geschichte geschaut hat uns dieser Flurname viel zu erzählen.

- Beginnen wir mit der Erklärung dieses eigenartigen Flurnamens, der sich aus den Begriffen „Tater“ und „Hörn“ zusammensetzt.

- Das „Ethymologische Wörterbuch der deutschen Sprache von Friedrich Kluge (1910) klärt uns auf:

- „Der Begriff Horn/Hörn wird in der Geographie für mehr oder weniger spitze gebirgige Erhebungen, oder für Halbinseln an Meeresküsten und :Binnengewässern sowie deren Landspitzen verwendet.“ In unserem Falle sollten wir die auf das Meer bezogene Erkärung vorziehen, da MV bekanntermaßen nicht über bizarre Felsengebirge verfügt.

- Den plattdeutschen Begriff „Tater“ dagegen finden wir in Wossidlos Niederdeutschem Lexikon erklärt, nämlich daß mit diesem Wort bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts Zigeuner bezeichnet wurden. Im hochdeutschen zusammengesetzt bedeutet es also „Zigeuner-Kap bzw. Zigeuner-Halbinsel“.

- Die Örtlichkeit dieses Kap´s, zu jener Zeit noch ohne Nennung seines späteren Namens, wird erstmals im Kaufvertrag der Rostocker Heide vom 25.März 1252 genannt, in der geschrieben steht

- (Aus dem Lateinischen übersetzter Auszug der Grenzbeschreibung der Rostocker Heide in der Urkunde) :

- "...so an der Meeresküste entlang bis zum östlichen Ufer oder dem Wasser des Flusses von Warnemünde..."

- Also, daß die westliche Grenze der Rostocker Heide bis an das rechte (östliche) Ufer der Warnow-Mündung reicht, was fortan den westlichsten Grenzpunkt der Heide für die folgenden mehr als sieben Jahrhunderte und in jener Zeit auch den westlichen Grenzpunkt zum damals noch fürstlichen Warnemünde an der Küste des Rostocker Gebiets überhaupt markiert.

- Also Taterhörn war der Punkt an dem Warnemünde an die Rostocker Heide grenzte und markiert bis heute die Stelle, an der sich einst die natürliche Warnow-Mündung befand.

- Da dieser Warnow-Flußlauf (bis 1323) auch die Grenzfunktion zwischen dem westlich gelegenen Gebiet der mecklenburgischen Landesfürsten und dem östlich gelegenen Rostocker Stadtgebiet (Rostocker Heide) war, wurde im verschütteten Bereich nach der Allerheiligenflut eine Grenzfeststellung erforderlich, die auch alsbald erfolgte.

- Anmerkung - Der Grenzverlauf ist im rechten Kartenausschnitt durch eine gestrichelte Linie gekennzeichnet.

- 1304 - Eine Mündung verschwindet, eine neue Mündung entsteht

- Am 11. November 1304 verheert die „Allerheiligenflut“ die gesamte südwestliche Ostseeküste (andere Quellen geben für die Allerheiligenflut auch das Jahr 1307 an).

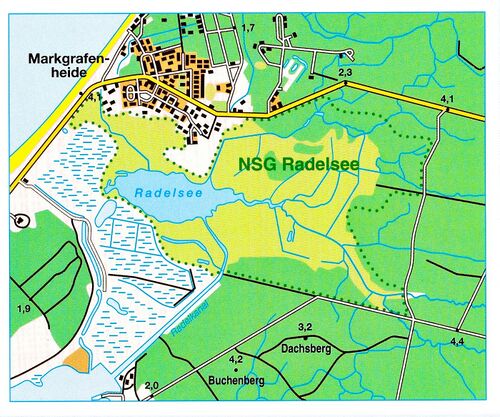

- Der Mündungsarm der Warnow, der sich bislang als Flußschleife vom Breitling zum heutigen Radelsee (dem Rest einer ehemaligen Flußbiegung), im großen Bogen zurück in Richtung Ostsee ergießt wird auf eine Länge von ca. 500 gänzlich zugespült, indem das Meer die hohen Dünen auf der Halbinsel Taterhörn in den Flußarm einspült. Die Folgen sind so schwerwiegend, daß der verschüttete Flußlauf-Abschnitt nicht wieder geöffnet werden kann. Neben dem Flurnamen Taterhörn für die ehemalige Halbinsel, bezeichnet man die hier entstandene große Sandfläche fortan auch als das „Sand-Land“.

- Über rund 100 Ruten (1 Rostocker Rute = 4,62m) wurde die neue Landesgrenze nun mittels eingemessenen Grenzstangen durch die Tätigkeit einer fürstlich/städtischen Grenzkommission amtlich neu bestimmt.

- Diese Grenze, nach 1323 allerdings nicht mehr die Grenze zum Fürstentum, sondern als Abgrenzungen der zwei Vogteien (Stadtgebiete) unter einander, hatte bis 1923 Bestand. Erst mit der Erweiterung der Heinkelwerke hier auf der Hohen Düne 1923 wurde eine Reformierung der Verwaltungsgrenzen an dieser Stelle erforderlich.

- (siehe) Karte 3 Flurname "Sand Land in Prä Water" (auch "Priwater" bedeutet "Sand Land auf dem früheren Wasser") - Terrassenartige Fläche die auf Grund der fast Vegetationslosen feinsandigen Oberfläche weder zur Beweidung noch zum landwirtschaftlichen Anbau geeignet war.

- Diese Vermessung der Grenze über die Sandscholle bleibt für über mehr als sechshundert Jahre die Verwaltungsgrenze bis 1922.

- Die Warnow erhält nun erstmalig ein von Menschenhand geschaffenes Tief als neue Mündung, indem man, an der schmalsten Stelle der einstigen Halbinsel, einen Durchstich zwischen Radelsee und Ostsee schafft.

- Das kleine fürstliche Fischerdorf Warnemünde lag in jener Zeit noch an einem seichten, nicht schiffbaren Nebenarm der Warnow, der sogar noch fußläufig durchquerbar war, so daß man selbst das Vieh hier hindurch auf die Weide treiben konnte.

- Da das Sand-Land am Taterhörn zur landwirtschaftlichen Nutzung ungeignet ist, bleibt es fortan als Brache liegen. Hier duldet die Stadt über lange Zeit hinweg, daß Tatern (niederdt. für Zigeuner) fernab von Rostock ungestört ihre Lager aufbauen dürfen.

Die Enklave (!) Taterhörn

- 1765 taucht der Name "Taterhörn" erstmalig in einer Landkarte auf.

- Hatte das zur Rostocker Heide gehörende Taterhörn seinen Halbinsel-Status durch die Verschüttung des Flussabschnittes verloren, so blieben die Grundbesitz-Grenzen zwischen Warnemünde und der Rostocker Heide in der Struktur der einstigen Halbinsel unverändert erhalten.

- Der permanent durch Sturm und Küstenströmung verursachte Rückgang in diesem Küstenabschnitt trennte schließlich diesen Geländefortsatz von der Rostocker Heide und Taterhörn/Sand-Land waren ab Ende 18. Jahrhundert im Grundbesitz von der Rostocker Heide getrennt. Nun lag die Enklave an allen Seiten von den Warnemünder Besitzungen umschlossen, die Verbindung zum „Heide-Mutterland“ verloren.

- Zwischen 1834 und 1839 wurden im Zuge einer Landreform die Wälder und Wiesen der Rostocker Heide von einander getrennt. Im wesentlichen erhielt die Rostocker Forstverwaltung die Waldflächen und die Weideflächen wurden auf die Heidedörfer aufgeteilt. Dabei erhielt das Dorf Rövershagen im besonderen größere Wiesenflächen rund um den Radelsee, so die Rövershäger Bauernwiesen, Postwiese, Große Wiese, Predigerwiese und eben Taterhörn, in ihren Besitz.

1922 - neue Grenzziehung und das Ende von Taterhörn

- Im Jahre 1922 siedeln sich auf der Hohen Düne die Ernst Heinkel Flugzeugwerke an. Hier liegt der Gründungsort der Werke. Das als Werksgelände beplante Gebiet dehnt sich in der Länge über mehr als die Hälfte der Fläche der Hohen Düne aus. Als sich den Bauplänen plötzlich ein Hindernis in den Weg stellt.

- Die Gemeinde Rövershagen blockiert das Bauvorhaben unter dem scharfen Protest, daß man den Rövershäger Grundbesitz der Enklave Taterhörn ignoriere und deren Gemeindeland ungefragt überbauen will. Zunächst ist die Antwort der Rostocker Kämmerei, daß man den Besitz der Rövershäger Enklave schlicht übersehen hätte.

- Am 12.August 1922 richtet die Rostocker Kämmerei folgendes Schreiben an die inzwischen selbständig gewordene Gemeinde Rövershagen:

- (Auszug)

- „Betr. Gemeindezugehörigkeit des Taterhörn

- Wir können den Einspruch der Gemeinde Rövershagen gegen die Zulegung des Taterhörn zum Gebiete der Stadt Rostock (Warnemünde) nicht als begründet anerkennen.

- Das Taterhörn war früher ein Bestandteil der Ortschaft Rövershagen, zu dem auch die Rostocker Heide gehörte. Im Jahre 1912 ist durch Ratsbekanntmachung vom 1.Juli 1912 bestimmt, daß die in der städtischen Forst belegenen, bisher zur Ortschaft Rövershagen gehörigen Wohnplätze Hinrichshagen, Markgrafenheide, Schnatermann, Wiethagen mit Teerschweelergehöft und Meyershausstelle unter der Bezeichnung „Heideortschaften“ zu einer selbständigen Ortschaft erhoben worden sind. ….. Es war mit jener Bekanntmachung beabsichtigt, die genannten Wohnplätze mit zugehörigen Acker-, Wiesen- und Waldflächen von der Ortschaft Rövershagen los zu lösen. ...“

- Letztlich stellte sich heraus, daß man bei den Besitz-Umschreibungen der Grundstücke an die neuen Heide-Orte, verbunden mit den nötigen Änderungen im Grundbuch, die Taterhörn-Enklave, die Rövershäger Grundbesitz-Insel inmitten des Warnemünder Landbesitzes, schlicht vergessen hatte.

- Man kann heute trefflich spekulieren ob die Rostocker die Verhältnisse um die Enklave wirklich einfach „vergessen“ hatten.

- Jedoch Grundbuch- und Kataster „vergessen nie“ und was im Grundbuch steht ist Gesetz. Also waren die Rövershäger Eigentumsrechte verbrieft.

- Bis zur Klärung dieser misslichen Eigentumslage konnten die Heinkelwerke auf der hohen Düne jedenfalls nicht erweitert werden, so daß die Stadt Rostock zähneknirschend einen entschädigenden Vergleich mit den Rövershägern eingehen mußte.

- Sehr schnell nach dem Abschluß des Vergleichs wurde das Gebiet der hohen Düne neu vermessen und hier die seit 1252 unverändert gebliebene Verwaltungsgrenze zwischen Warnemünde und Markgrafenheide nun geändert und akribisch in gerader Linie zwischen Ostsee und Breitling neu festgelegt.

- Die Enklave Taterhörn verschwand von den Landkarten und das Dorf Rövershagen besaß fortan keinen kommunalen Ostseestrand mehr.

Kampf um die Warnowmündung 1311 bis 1319

- Dr. Eduard Mahn 1888

- Heinrich Borwin III., Herr zu Rostock, bestätigte 1264 der Stadt Rostock den Besitz des Hafens Warnemünde rechtsseitig der Warnow-Mündung (also innerhalb des Vertragsgebietes zum Kauf der Rostocker Heide 1252) und trat ihr alle seine Rechte an demselben ab, so daß von jetzt an der Hafen "portus Rostochiensis" genannt wurde.

- Während der folgenden Kriege zwischen Dänen und der Stadt Rostock erbaute König Erich von Dänemark 1311 auf dem rechten (östlichen) Ufer der Warnowmündung die Danskeborg, um die Rostocker besser in Schach zu halten, und sperrte im selben Jahredes Dänenkönigs Statthalter, Fürst Heinrich der Löwe von Mecklenburg, den Hafen Warnemünde vollständig.

- Er versenkte das Fahrwasser mit alten Schiffen, Steinen usw. und legte an beiden Ufern noch außerdem einen befestigten hölzernen Turm an, welche durch eine Brücke mit einander in Verbindung standen.

- Die Rostocker aber zogen mit einem schwimmenden Turme, "Ebenhoch" genannt, die Warnow hinab, legten sch zwischen beide Türme, zerstörten die Befestigungen und ließen alle, die noch nicht durch Feuer oder das Schwert umgekommen waren, über die Klinge springen.

- Hierauf erbauten sie auf der Ostseite des Flusses eine steinerne Befestigung die schließlich von den Dänen eingenommen wurde.

- Die Kampfhandlungen endeten mit dem Friedensvertrag von 1312.

- Im Jahre 1323 kaufte Rostock das gesamte Gebiet westlich der Rostocker Heide mit dem Fischerdorf Warnemünde bis Diedrichshagen, mit dem Eigentum und aller Gerichtsbarkeit, von dem Fürsten Heinrich dem Löwen, in dessen alleinigen Besitz er nach des Dänenkönigs Tod gekommen war, schleifte die Burganlage und ließ von den fünf Türmen nur den Zentralturm stehen, um ihn als Leuchtturm zu benutzen.

- Die Reste dieses Turms wurden erst im dreißigjährigen Krieg endgültig zerstört.

- 1430 wurde der Hafen durch Catharina von Mecklenburg und 1487 durch die Brüder Herzog Magnus II. und Baltasar von Mecklenburg bei den Fehden dieser Fürsten mit Rostock gleichfalls belagert und größtenteils verbrannt und der Hafen unwiderbringlich zerstört.

Markgrafenheider Chronologie

- Überregionale Ereignisse werden nur dann in die Chronologie aufgenommen wenn deren Folgen wesentlichen Einfluß auf das Markgrafenheider Gebiet haben!

- Benutzte Quellenkürzel

- AHR = Archiv der Hansestadt Rostock mit beigefügter Signatur

- MUB = Meckl. Urkundenbuch mit dazu gehöriger Urkundennummer

- BHC = H.F.Beckers Heidechronik

- BKC = H.F.Beckers Kirchenchronik

- BFC = H.F.Beckers Familienchronik

- BGH = Beiträge zur Geschichte Rostocks

- BGHR = Registerband der Beiträge zur Geschichte Rostocks

- BW2 = Friedrich Barnewitz "Geschichte des Hafenortes Warnemünde" 2.Auflage 1927

- HA = Heidearchiv Wilfried Steinmüller

- KFC = Krausesche Fundchronik im Archiv der Hansestadt Rostock

- L.Köster = "Die Jagd in der Rostocker Heide" 1929

Das Markgrafenheider Gebiet vor 1200

- 1160 August

- Die Schlacht auf dem Breitling

Markgrafenheide im späten Mittelalter (um 1200 bis 1517)

- 1252,

- Großer Brand der Rostocker Mittelstadt. 13,39. 15,14.

- — Die Neustadt mit Jakobi-Pfarre, Rathaus, Neustädter-Markt (»Hopfenmarkt) bis auf Einsetzung eines eigenen Stadtregiments fertig. BGHR 13,33.

- — März, 25. Fürst Borwin III. bestätigt der Stadt ihre Gründungsurkunde mit allen Privilegien u. dehnt das Lübische Recht auf die ganze Stadtfeldmark aus. BGHR 4d,10. 13,35.55.

- — Die Stadt kauft die Rostocker Heide u. die Warnowfischerei von Fürst Borwin III. und erhält das Strandrecht in ihrem Hafen Warnemünde.

- BGHR 3b,6. 24 (Rr. 32). 12,1 f. 6. 13,35. 14,7. 15.5.

- *1252, 25. März Borwin III., Fürst von Rostock, bestätigt der Stadt Rostock das Privilegium Borwin´s I. betreffend die Bewidmung der neu angelegten Stadt Rostock mit dem Lübischen Rechte vom 24. Juni 1218 und verkauft der Stadt die Rostocker Heide für 450 Mark wendischer Pfennige bis rechtes Warnow-Ufer, erste Hafenbollwerke auf der rechten (Rostocker) Flußuferseite im Mündungsgebiet der Warnow östlich Taterhörn

- (Karte2 siehe am Anfang oben rechts, Auszug Neuendorff-Karte 1823)

- 1260.

- Heilig-Geist-Hospital in der Altstadt, St.»Georg»Hospital vor dem Steintor (für Aussätzige), bei einem Vermächtnis zum erstenmal erwähnt. BGHR 13,52. 17,111.

- (Beide Hospitäler werden ein halbes Jahrhundert später durch Erlangung von Pfründen größte Grundbesitzer rund um das Radelsee-Gebiet sein)

- 1264,

- 12.Oktober

- Fürst Borwin III. überträgt der Stadt seine Rechte an ihrem Hafen Warnemünde auf dem städtischen Gebiet der Rostocker Heide. Das westliche Ufer verbleibt im fürstlichen Besitz. (MUB 1021, KFC Wmde 45 p.5, BGHR 12,2.6.)

- 17.Dez.

- die Herzöge Albrecht und Johann von Braunschweig urkunden im fürstlichen Warnemünde. (KFC)

- 1268

- Dietrich von Raven vermacht dem Rostocker Hafen ("ad portum in Warnemünde") 2 Mark Silber (KFC)

- 1283

- werden erstmals Arbeiten am Rostocker Hafen-Warnemünde dokumentiert. Es wurden Steine herausgefischt, gleichzeitig kamen aus Gotland Schiffsladungen mit Steinen an, ebenso eine Anzahl Baumeister beschäftigt, die Steine zu behauen und die lockeren Ufermassen zurückzudämmen. (KFC)

- 1288

- Der Rat läßt durch Rötger Horn den Rostocker Hafen Warnemünde ( "quod tunna dignitur" - von der Tonne bei der St.Georg-Insel bis ins offene Meer hinaus") auf eine Tiefe von 6 Ellen (12 Fuß = ca. 4 Meter) bringen. (MUB Nr.1977 BGHR R 3a,XV; 12,7)

- Bei der "Tonne" handelt es sich um den 1882 in der Nähe der Ostspitze der früheren St.Georg-Insel gehobenen sogenannten "Spökstein". (KFC)

- 1300

- Dez., 22. Nikolaus (d. Kind), Herr zu Rostock, nimmt Stadt u. Land Rostock von König Erik Menved von Dänemark zu Lehen. BGHR 3s,X f.

- 1304, 1.November

- -Verschüttung der Warnow-Mündung auf ca. 500m Länge durch die „Allerheiligenflut“ am 1. November des Jahres.

- Die Fläche des verschütteten Teils des natürlichen Warnowlaufes wird fortan als "Sand-Land", "Sandscholle" oder auch "Sandwiese" bezeichnet auf der nun die Grenze zwischen Warnemünde und der Rostocker Heide durch eine Stangenreihe gekennzeichnet wird.

- -In der Folge Durchstich der Nehrung ("Alte Depe") an der schmalsten Stelle, dem "Hals", der Mündungs-Nehrung, östlich der Hohen Düne = (Rest davon der heutige "Stankgraben" (ursprünglich "Stackgraben" = "Treidelgraben"), ca. 50m westlich des Ortseingangsschildes von Markgrafenheide) vom Spökstein bis zur See

- -Unmittelbar darauf erfolgt der Wiederaufbau, nach dessen Zerstörung durch die vorangegangene Flut, des neuen "Hafens Rostocker Warnemünde" zwischen Süd-Ende dieses Durchstichs und dem Radelsee. (KFC)

- 1311

- — Fürst Heinrich ("der Löwe")von Mecklenburg erbaut in Warnemünde zwei hölzerne, durch eine Brücke und einen Steindamm verbundene Befestigungen, zu beiden Seiten des Stromes. BGHR 13,15. 3c,70. 4d,14 f. 12,7.

- — Wegen der Sperrung ihres Hafens in Warnemünde erheben sich die Rostocker Bürger und zwingen ihren zögernden Rat, den Dänen die Treue aufzukündigen den Krieg aufzunehmen.

- Niederdte. Darst. nach Kilchbergs Reimchronik.la,l (Nr. 1). Darst. in der Chronica der Stadt Rostock. ls,6 (Nr. 20). BGHR 13,15 f. 12,7 fs.

- — Die Rostocker zerstören die beiden Befestigungen in ihrem Hafen Rostocker-Warnemünde. BGHR 13,16. 3c,70. 4,d,15. 12,8.56.

- — Die Rostocker überziehen den Hägerort und die ganze Gegend von Doberan-Kröpelin, um sich für die bevorstehende Belagerung zu verproviantieren.

- BGHR 12,8.

- — Die Rostocker brennen das fürstliche Dorf Warnemünde nieder. BGHR 12,8.

- —/12. (Bis Mai) Die Rostocker bauen in Rostocker-Warnemünde einen neuen Turm auf der Ostseite ihres Stromes aus den Steinen des Turmes der abgebrannten Pfarrkirche in Warnemünde und des Petriturmes in Rostock, der gerade im Bau war. 1435. Febr.,

- Der Rat läßt den Hafen in ihrem Warnemünde auf eine Tiefe von 6 Ellen bringen u. verbreitern. BGHR 3a,XV f. 67 f.3c,70. 4d,15. 12,8 fs.

- — Der Bischof von Schwerin droht, über die Stadt u. a. auch wegen Abbruch der beiden Kirchtürme den Bann zu verhängen (vgl. 1322). BGHR 12,9.

- 1312. Febr., 19.

- König Erik Menved verbündet sich mit Markgraf Waldemar v. Brandenburg zur Unterwerfung der Stadt. BGHR 3s,XII.

- — Jun., 30. König Erik Menved vor Warnemünde. elfwöchige Belagerung des Rostocker Turms im Rostocker Warnemünde. BGHR 13,15. 3a,XII. 3a,70. 4d,14 f. 12,11 f.

- — Jul., 22. Die Rostocker bitten Lübeck, ihren belagerten Warnemünder Turm zu See für 1000 Mark mit Mehl, Bier, Fleisch. Butter, Stockfisch u. Pfeilen zu versorgen. BGHR 12,11.

- — Um die Verproviantierung des Turmes von See zu verhindern, läßt Heinrich von Mecklenburg, dem die Belagerung von König Erik Menved übertragen war. das Tief unterhalb des Turmes durch eingerammte Pfähle und eine Brücke sperren. BGHR 12,11.

- — 25. Ein Geleitsbrief während der Belagerung des Turmes in Warnemünde. BGHR 4d,14-16.

- — Sept., 9. Da der von Lübeck und Stralsund erwartete Entsatz ausblieb, muß die ausgehungerte Besatzung den Turm in Warnemünde gegen ehrenvollen freien Abzug übergeben. BGHR la,19. 3a,XII. 3c,70.

- — /Oft., — Die Verbündeten bauen zu dem eroberten Turm der Rostocker 4 kleinere Türme, Mauer u. Graben hinzu u. machen a. d. Anlage eine starke Befestigung (später Danskeborg, Dänenburg, Dänscheburg genannt) und halten sie gemeinsam besetzt. BGHR 3c,70. 12,12 f.

- — 17. Wegen des Verlustes des Hafens Rostocker-Warnemünde Aufruhr des Heinrich Runge: Einsetzung eines neuen Rates. (Wiedereinsetzung des alten Rates dann am 1314, 19.Jan.) BGHR la,19. ld,31. 3a,XII f. 12.11 f.

- — bis Dez., 7. Belagerung und Übergabe der Stadt an König Erik Menved von Dänemark und seine Verbündeten. BGHR 1,6,3. 12,12.

- — Olt., 9. König Erik Menved und Markgraf Waldemar vereinbaren, aus den Rostockern eine möglichst hohe Abfindungssumme für Überlassung und Abbruch der Danskeborg-Befestigung herauszuschlagen und gleichmäßig unter sich zu teilen. (Dgl. jedoch 1313. Febr., 20.) 1435. Febr.,

- Der Rat läßt den Hafen in Warnemünde auf eine Tiefe von 6 Ellen bringen u. verbreitern. BGHR 3a,XV f. 67 f.3c,70. 12,12 s.

- Der Rostocker Rat verpflichtes sich als Sühne im fürstlichen "Städtchen" Warnemünde ("in opido Warnemünde" MUB 3577) eine neue schöne Kirche aus Holz für die während des Krieges Abgerissene zu errichten.

- 1313. Febr., 20.

- Markgraf Waldemar verkauft seinen Anteil an der Warnemünder Befestigung an den Dänenkönig für 5000 Mark Brandenburg. Silber.

- Damit wird der König Erik Menved alleiniger Besitzer der Danskeborg. Der alte Steinturm wurde mit einem hohen Wall und breitem Graben versehen, an seinen vier Ecken stand je ein Turm, es wurde ein Werk, "so herrlich, daß es im Lande nichts dergleichen mehr gab", wie es bei dem lübischen Chronisten Detmar mehrere Male erwähnt wird.

- (Detmar-Chronik, ed. Koppmann, in -"Chroniken deutscher Städte" Bd.19. Leipzig 1884, Kap. 468 u. 527)

- — König Erik Menved verpfändet in der Folge wegen seiner Schulden die Burg im Rostocker Hafen Warnemünde an seinen Hauptmann Niels Olafsun. BGHR 12,13.

- 1317. Jan., 7.

- König Erik Menved gibt dem Fürsten Heinrich von Mecklenburg das Land Rostock und alle seine (des Königs) wendischen Besitzungen zu Lehen, ausgenommen die Dänenburg in Warnemünde. BGHR 16,3. 3c,70. 12,13.

- 1319. 13.November

- König Erik IV. (Menved) von Dänemark stirbt.

- Fürst Heinrich von Mecklenburg läßt sich als rechtmäßigem Nachfolger der ausgestorbenen Herren zu Rostock von Stadt und Land Rostock huldigen. BGHR 12,14.

- Fürst Heinrich v. Mecklenburg ("der Löwe") übernimmt die Befestigung von Warnemünde (Danskeborg). BGHR 3c,70. 12,14.

- 1322 Sept., 24.

- Fürst Heinrich von Mecklenburg verkauft "dat hus unde den thorn to Warnemünde" (Danskeborg) an die Stadt zum Abbruch. BGHR 3c,70 f. 12,14.

- Deren Abbruch erfolgt jedoch nicht. Die Burg wird auf die Verteidigungsbedürfnisse der Hansestadt hin umgestaltet (KFC)

- 1323, 11.März

- Kauf des fürstlichen Warnemünde (inclusive des westlichen Radelsee Gebietes = "Warnemünder Wiesen",darin auch ein großer Teil der Sandscholle, womit Rostock Eigentümer des vollständigen Küstengebietes zwischen der Stromgrabenmündung am Nordende der Rostocker Heide und Diedrichshagen im Westen wird. (MUB 4424) BGHR 3c,71. 4b,l. 12,2.14.

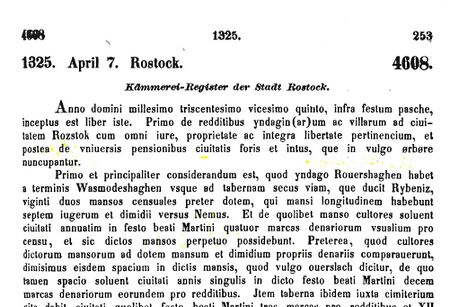

- 1325, 7.April

- Übereignung der, fortan so genannten, St. Georg-Insel am Radelsee, an das St. Georg Hospital, die darauf hin auf der Insel eine isolierte Eigen-Bewirtschaftung durch Lepra-Kranke betreiben.

- (Quelle: erstes Rostocker Kämmerei-Register Fol.13 MUB 4608)

- Gleichzeitig Übereignung zweier Wiesen an der Radel "..Porswisz et magnum pratum.." (Porstwiese und Große Wiese) sowie dreier Präbende-Wiesen "...pratum Hovevischers dictum, item pratum Vokercini, item pratum Alberti Cusvelt.." (die heutigen Purkshöfer-Wiesen) über die das Heilig-Geist Hospital verfügt, sowie die der Insel St.Georg gegenüber liegende Wiese "Swineswoert" und hier benachbart die Mandel-Wiese auf der die Reste des Turmes stehen ("item pratum dictum Mandel apud aream, ubi turris quondem steterat."" (diese beiden Wiesen machen die heutige Prediger-Wiese aus und liegen unmittelbar westlich der Großen Wiese)

- (Quelle: erstes Rostocker Kämmerei-Register Fol.13 MUB 4608)

- 1325, 27.Juli

- Fürst Heinrich der Löwe bestätigt in 7 Urkunden zu Warnemünde alle Freiheiten und Privilegien der Stadt.

- Am "Alten Tief" wird eine Befestigung angelegt, von der Danskeborg werden alle Anlagen rund um den Mittelturm restlos abgebrochen. Am Ufer der Hafenausfahrt wird in einem Holzgerüst (auf dem alten Burgturm?) eine kupferne Leuchte an drei Ketten aufgehängt. Eine Abbildung der Leuchte zeigt ein neuneckiges, käfigförmiges Gitterwerk mit Kuppeldach und einer Metallplatte, die das Licht des Feuers zurückwarf.

- Die Leuchte wurde von Männern bewacht, die auch gleichzeitig Lotsendienste leisteten. (KFC)

- 1348

- Die Leuchte wird verbessert. (KFC)

- 1380

- Die Leuchte wird erneut verbessert. (KFC)

- 1430

- Während der Streitigkeiten zwischen dem alten und neuen Rat zu Rostock sperrte die Herzogin Katharina von Mecklenburg den Warnemünder Hafen durch Verfestung von Schiffen und brennt den Ort nieder. (KFC)

- 1435. Febr., 1.

- Der Rat läßt den Hafen in Warnemünde auf eine Tiefe von 6 Ellen bringen u. verbreitern. BGHR 3a,XV f. 67 f.

- 1437. Aug., 1.

- Der befestigte Leuchtturm im Rostocker Hafen Warnemünde wird nach l0tägigem Widerstand der Rostocker Besatzung vom Herzog genommen. BGHR 3c,71.

- 1439

- Bei einem Grundstücksverkauf wird ein "Castrum" erwähnt. (BA 86)

- 1475

- wird ein Blockhaus und eine Burg erwähnt. (BA 86)

- 1485

- verpflichtet sich Aalhardt Johanssen vor dem Rat, den Strom bei Warnemünde (Handelt es sich hier um das "Neue Tief" am Westrand des Taterhörns, oder den Alten Strom vor der Vorderreihe ?), auf 6 Ellen (3-3,5 Meter) tief, also nicht mehr als Rotger Horn 200 Jahre zuvor, und 50 Ellen breit zu machen. (KFC, Voß p111)

- 1487

- Bei der Domfehde, auch sogenannten "Rostocker Fehde" erobern die fürstlichen Truppen das Alte Tief östlich Taterhörn und den dahinter liegenden Rostocker Hafen,

- Sie lassen Ruinen-Mauern an dem dort noch stehenden, aus dem einstigen Burgturm hervorgegangenen Leuchtturm abbrechen, um mit dem Abrißmaterial den Durchstich zu schließen.

- Alle Gebäude und Bollwerke werden in Brand gesteckt und bis zur Wasserfläche niedergebrannt. ...de mure vör (!) der Luchten wart geworfen in dat Depe..

- Zwei gerade noch im Hafen liegende Schiffe aus Bergen wurden von den Herzoglichen geplündert und zerstört.

- Später kam noch ein "fangendes" (sperrendes) Bollwerk hinzu.

Das bedeutete das endgültige Ende des "Hafens Rostocker Warnemünde" am Rande der Rostocker Heide

- (hier liegt nach derzeitigem Recherchestand auch letztmalig die Erwähnung eines Hafens, Leuchtturmes oder einer Burg an diesem Ort)

- (Quelle: AHR 3.9. RO45 Nr.251-257)

- Mindestens bis Mitte des 19. Jahrhunderts ist dieser Wasserweg noch immer, auch als oft genutzter Schmuggler-Weg, eingeschränkt befahrbar und als Stankgraben in Resten bis heute vorhanden. (KFC)

- Sehr bald darauf wird an der Westspitze des Taterhörns das "Neue Tief" mit angelegt und gleichzeitig der Versuch unternommen, beim einstigen fürstlichen Warnemünde den seichten einstigen Warnow-Nebenarm auf Schiffbarkeit für kleine Seefahrzeuge zu vertiefen. (KFC)

- 1487 Erstmalige Erwähnung des heutigen "Alten Stroms" in Warnemünde als schiffbare Hafenzufahrt! (KFC)

- Die komplizierten geologischen Verhältnisse setzen der Vertiefung mit damaligen Hilfsmitteln jedoch enge Grenzen in der Herstellung der Schiffbarkeit des Alten Stroms.

- (hier auch siehe Kapitel "Eisrandlage 8")

Reformation und Nachreformationszeit in Markgrafenheide (1517 bis 1648)

- 1519.

- — Mai, 23. Ausbesserung des „Tiefs" bei Warnemünde (heutiger Alter Strom, zwischen 1487 u. 1519 entstanden). BGHR 12,16.

- 1566

- Warscheinliche Gründung des Forstdepartementes (erstmalige Nennung). (BHC)

- 1573

- Zerstörte ein Sturm die vor Warnemünde und der Heideküste liegende dänischen Blockadeschiffe. (BKC)

- 1577

- Zerstörte ein heftiger Sturm 200 Schiffe ( sic. ) an der mecklenburgischen Küste "und trieb sie ans Gestade des Meeres". (BKC)

- 1579, 14.März

- Gelegentlich einer Ratsverhandlung mit den "verordneten Bürgern" über den Zustand der von ihnen verwalteten Landgüter tritt Jochim Barchmann, der Verordnete der Müggenburg 3 ), auf und sagt unter anderem, er wolle einen "Graffen" der Stadt zum Besten in die Heide "ziehen" und "das Depf zugleich buwen". (Voß p129)

- Bei diesem Graffen und dem Tief handelt es sich um den Stinkengraben vom Heiligen See bis zur "Alten Mündung", einem Durchstich am Standort der viel späteren Schofer-Bude. Die "alte Mündung" wurde bald nach der Anlage des Moorkanals zwischen Hütelmoor und Radelsee um 1760 wieder geschlossen.

- Es ist möglich, aber nicht gesichert, daß bei dieser Gelegenheit der Ortsname Markgrafenheide durch eine Verballhornung aus der Zusammenlegung der Worte "Moor"-"Graffen"-"Heide" entstanden ist.

- 1582, 11.Mai

- Fasste der Rat den Beschluß, mit den Steinen der Hundsburg das 1487 beim Taterhörn geschaffene "Neue Tief" zu fangen (also zu schließen).

- 1586

- Der Hof des Wasenmeisters Johann Thor Balck wird angelegt.

- 1588, ab 8. August

- Der Hof des privaten Ratsjägermeisters Jürgen Brandt, ( "Jaegermeister und Wildschutzen") nachgewiesen

- (Köster S.15-18)

- 1592,4.Juni

- Beschwerde Johann Thor Balcks beim Rostocker Rat wegen Besitz-Zerstörung und Mißhandlung durch Jochim Berckman (KFC p10)

- 1617, 23.Dezember

- Steht im Ratsbuch zu lesen "dass Holz, Torf und anderes Baumaterial für den Rostocker Hafen in Markgrafenheide in Boote geladen und so nach Warnemünde gebracht.

- 1625, 10./11. Februar

- "Die große Flut"

- 1625

,Während der Besetzung Warnemündes schmuggelten die Warnemünder über das weit östlich gelegene "Alte Tief", doch gestattete die geringe Breite und Tiefe des Fahrwassers nur die Durchfahrt von kleinen Fahrzeugen. (BW2 p97)

- 1625, 4.11.

- Albrecht Dobbin notiert in seiner Gewettsrechnung:

- "Den 4. November mit meinen Herren Collegen H.Jakob Crullen und Herrn Gryphio nach der Marggrauenheyde gewesen das hauß abnehmen, und das holz nach der Muggenborch fuhren laßen und das große hol (Loch) , so aus dem heiligen Sehe in die große Sehe gebrochen besichtigt und wieder zu verfertigen angeordnet, und was dabey vertzehret, haben die burger bey der Heyde richtig gemachet. Zur Müggenborgch benachrichtiget. 6 Schilling Drinkgeld gegeben ..."

(Darunter ist warscheinlich der endgültige Abriß des vormals von Thor Balk begründeten Anwesens zu verstehen.)

- (Quelle:KFC p13)

- 1626, ab

- Die Kriegsfurie des Dreißigjährigen Krieges breitet sich bis in die Region Rostock aus, die Schäfereien Born und Fulleri gehen unter, die von Markgrafenheide und Moorhof liegen wüst.

Zu Markgrafenheide und Moorhof liegen im Archiv der Hansestadt Rostock oder anderen Archiven für die Zeit von 1626 bis 1662 keinerlei Dokumente vor.

- Warscheinlich ist das eine Folge des Dreißigjährigen Krieges.

- Erst ab 1691 gibt es Nachrichten über den Aufbau von Gebäuden in Markgrafenheide.

Markgrafenheide bis zur napoleonischen Zeit (1649 bis 1813)

- 1663

- Wurde das Moor und zum Teil auch der Wald überflutet: (BKC)

- 1675

Verhandelt die Stadt Rostock mit Johann Eggers und Johann Röder über Pachtland zur Wiederbesiedlung auf der Markgrafenheide.

- 1691/92

- In einer Abrechnung von Johann Schimmelmann´s über Ausgaben von Bauten in Markgrafenheide werden erwähnt.

- "Anno 1691 habe ich zu Marggraven Heyde den Stall baven lashen."

- "Anno 1692 ist dort ein neues Haush, groß von 4 Gebint neugebaut."

- (KFC p13)

- 1696.

- Der Rost. Artilleriemeister Gottfr. Lust entwirft seine Karte von der RostockerHeide. In ihr wird Markgrafenheide kartographisch erstmalig genannt. BGHR 2s,25 ff. 5,127. 6,127. 14,5 ff.

- 1703, 8.Dez.

- Wütete hier ein Orkan. (BKC)

- 1710

- Strandfischerei in Markgrafenheide nachweisbar. (AFN)

- 1715. Febr., 13. bis. Aug., 31.

- Streit mit Herzog Carl Leopold betr. Accise, Mit Besatzungsrecht u. Jagd in der Rost. Heide. Protocollum... BGHR la.7 (Nr. 23).

- 1737

- wird das Kossatenhaus (heute Forstfuhrmannshof) angelegt. Die Inschrift eines Balkens verweist auf dieses Baujahr. Es wäre somit das älteste erhaltene Haus in Markgrafenheide.

- 1760

- Die Kaufleute Paul Grube und Johann Georg Stypmann lassen den Moorkanal zwischen Radelsee und Hütelmoor als neue Durchstich-Trasse anlegen.

- Sie durchschneiden dabei die "Große Wiese" und verbinden den Stinkengraben bei der alten Mündung erstmals mit dem Radelsee

- (Quelle: BHC/ Dolberg p15)

- 1765

- Inventarisierung nach der Directorialvermessung Markgrafenheide durch F.C.Rothermann (KFC p15)

- In dieser Karte wird erstmals der Bestand eines Hauses am den Kossatenhäusern gegenüber liegenden Ufer des Moorkanals nachgewiesen.

- 1767, 30.11./1.12.

- -Großer Durchbruch bei einer Sturmflut zwischen Taterhörn und Stubbenwiese nördlich des Radelsees, beim früheren "Alten Tief"

- (schriftliche Quelle: AHR 3.9. RO45 Nr.258)

- 1774

- "Der Torfstecher-Katen zu Marggrafenheide (beim Milchsteg !, siehe auch 1765) wird zur Holzwärter-Wohnung eingerichtet" (§6 des "Landesherrlichen Regulativs der Verwaltung der sogenannten Rostocker Heyde" (KFC p4)

- 1777

- im "Magazin für die neue Historie und Geographie" Bd.11 wird die "Meyerey Marggrafenheide" als zu den "Rostocker Gütern" gehörig genannt.

- 1778, 8.Nov.

- wehete zum Schaden der Forst ein starker Sturm. (BKC)

- 1783, Januar

- Kommt der Holländer Carl Gustav Lorentz "zu Markgrafenheide" in den Rostocker Gewettsakten als Vormund der Kinder seines Bruders, des Toitenwinkler Holländers Jochim Christian Lorentz vor. (KFC p13, BFC)

- 1792, 11./12,Dez.

- herrschte ein starker Sturm (BKC)

- 1793

- warf ein heftiger Orkan ziemlich viel Holz in der Waldung um. (BKC)

- 1796

- läßt die Stadt den Moorgraben vertiefen, sowie mit Bohlen und Flechtwerk ausbauen, zur Verwirklichung des Vorhabens, den Torfabbau zu forcieren.

- 1799, 8.August kam über den Schnatermann und den grösten Teil Markgrafenheides ein Gewitter mit großem Hagel, der die Feldfrüchte und Fensterscheiben zerschlug und großen Schaden anrichtete. (BKC)

- 1801, 3.Nov.

- war ein heftiger Sturm, der die Torfscheune umwarf. (BKC)

- 1804

- 15.Sept. Überstieg das Meer die Dühne und planierte sie. (Quelle:BHC)

- 1806-1813

- waren französische Soldaten auch in Markgrafenheide stationiert

- Sie waren Teil einer Signal-Staffette und teilweise auch in den Fischerbuden untergebracht.

- Am 28. November leuchteten bei einer Probezündung die Alarmstangen vom Fischland bis Markgrafenheide durch die Nacht.

- 1807, 30.Okt.

- überstieg das Meer die Dühne und planierte sie. (BKC)

- 1819

- wird "Markggrafenheide Vorwerk" in "Marggrafenheide Dorf" umgewandelt

Markgrafenheide bis zur Reichseinigung (1814 bis 1871)

- 1815

- -25.März starb der Holzwärter Carl Friedrich Wramp zu Markgrafenheide 68 Jahre alt. (BKC)

- 1822, 29.Dez

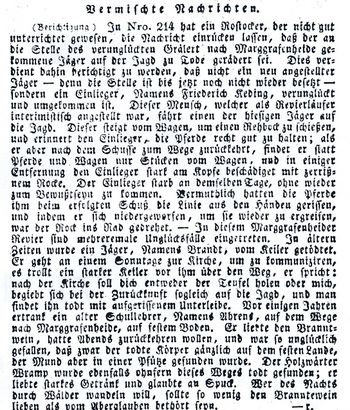

- erschoß sich der Holzwärter Johann Christian Nicolaus Grälert zu Markgrafenheide 43 Jahre alt als er mit einer geladenen vor sich gehaltenen Büchse die mit einander kämpfenden Hunde trennen wollte. (BKC)

- 1825, 4.Februar

- Hatten wir öfteren hohen Stand und Übertritt des Meeres über die Dühne, entstand beim Sturm aus Nordosten eine wahre Sturmflut, welche 300 000 Quadratruthen (650ha) der Wiesen und des Waldes überschwemmte. Die Wasserhöhe war 6 Fuß 8 Zoll (1,95m) über dem mittleren Stand des Meeres gestiegen, die Düne von der Fischerbude zu Markgrafenheide bis zum Rosenort 450 Ruthen (2100m) langstand ganz unter Wasser, davon wurden 370 Ruthen ganz und 80 Ruthen halb planiert. (BKC)

- 1821/1833

- Mit der Abschaffung der Waldweide muß die Beweidung der verbleibenden Gemeindewiesen ersatzweise in hohem Maße intensiviert werden

- (Quelle: BHC)

- 1826, 17.Mai

- geriet ein aus Finnland kommendes Schiff bei starkem WestNordWest-Wind vor Warnemünde in Seenot.

- Alle Besatzungsmitglieder wurden von den Warnemündern gerettet.

- Das Schiff dagegen trieb steuerlos auf den Strand bei den Markgrafenheider Fischerbuden und dessen Ladung ging über Bord.

- 1831, 12.Juni bis 15. Dezember

- In der Fischerbude sowie dem Haus des Holzwärters Russow wird eine Quarantäne-Wache zur Abwehr der Cholera-Epedemie eingerichtet (KFC 119/122)

- 1833 - 1839

- Im Zuge der Beckerschen Forsteinrichtung umfassender Ausbau der Wasserwege für den Holztransport, incl. Moorkanal. (BKC)

- Der Kanal endete am Nordostrand des Moores mit einem Wende-Becken an dem ein Gebäude errichtet wurde und ließ dort den Holzlagerplatz I "Moorhof" neu anlegen.

- (ob der Generationen zuvor am Hüttelmoor existierende Moorhof an gleicher Stelle existierte ist eher fraglich, da in allen zuvor erschienenen Landkarten keine Gebäude an diesem Ort eingezeichnet sind.)

- Fortan konnte mit Hilfe des Wende-Beckens das geschlagene Holz im ganzen Stamm geflößt werden.

- 1837

- -den 7.und 8. April viel so viel Schnee, das einige Gebäude bis zum Dach zugeschüttet waren. (BKC)

- den 29. November wütete ein Orkan. (BKC)

- 1863

- In der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember war ein solcher Sturm, daß in der Rostocker Heide ungefähr 26 bis 30 000 Bäume umgestürzt sind (BKC-Fortsetzung)

Markgrafenheide im Kaiserreich (1871-1918)

- 1872, November

- Die "Große Sturmflut" planiert auch die Dünen zwischen Taterhörn und Markgrafenheide und durchbricht die Küste hier auf großer Breite. (KFC)

- 1879, bis 1902

- verhandelt W. Dettmann ergebnislos mit der Stadtverwaltung und der Forstinspection über den Bau von Hotel, Sanatorium und Seebrücke.

- 1887

- erste Planungen zum Bau einer Straßenbahn scheitern an Geldmangel.

- 1903.

- - die Wartehalle der Strandbahn, das heutige Restaurant "Utspann" wird gebaut

- — Die Alte Deepe ostwärts von Warnemünde bei der Hohen Düne wird bei den Hafenbauten zugeschüttet. BHGR 12,4.

- 1907/08

- Bau der Chaussee Warnemünde Hinrichshagen.

- 1908

- ein neues Forsthaus wird errichtet.

- 1910

- Februar - die ersten Bauarbeiten für die Strandbahn beginnen.

- 1. Juli feierliche Einweihung der Strandbahn.

- 31.12.1913/ 1.1.1914

- Durchbruch auch am Radelsee-Gebiet, bei der sogenannten Silvesterflut (KFC)

- 1914

- In Auswertung der Silvesterflut Umsetzung eines umfassenden Eindeichungs- und Sperrwerksprojektes im Gebiet zwischen Breitling und Rosenort, so auch komplex im Radelsee-Gebiet. (UGR)

Markgrafenheide während der Weimarer Republik (1918-1933)

- 1924, 9.Dezember

- offizielle Eingemeindung von Markgrafenheide nach Rostock.

- 1926,17.Juni

- Der plattdeutsche Verein "Unkel Broesig" weiht sein neues Domizil in Markgrafenheide ein.

- 1928, 4.Juni

- wird die Genehmigung zur Errichtung einer Siedlung in den "Budentannen" westlich der Schneise erteilt.

- 1930, 10. Juli

- brennt das zweite, um 1835 erbaute Forsthaus nieder.

- Um 12.30 Uhr ging bei der Rostocker Feuerwehr folgende Meldung ein: "Großfeuer im Kruggehöft von Markgrafenheide"

Markgrafenheide im dritten Reich (1933-1945)

- 1934, 4.Mai

- wird der Kaufvertrag zwischen der Stadt Rostock und der DVS "Deutsche Verkehrsfliegerschule" geschlossen.

- Im gleichen Jahr entsteht die Kasernenanlage im Ort, zunächst als Unterkunft für die in Hohe Düne angesiedelte Fliegerschule.

- 1937

- Die Kasernenanlagen gehen in den Besitz des Reichsfiskus für Luftfahrt über.

- Von da an wird begonnen die Doppelhaussiedlung (heute Waldsiedlung) zu bauen.

- Nach einem Besuch des Rostocker Oberbürgermeisters in Markgrafenheide erfolgt der Ratsbeschluß "Das die Budentannenschneise vom Krug Markgrafenheide (Forsthaus) bis zur See als fester Weg ausgebaut wird."

- 1940

- Auf der Großen Moorwiese wird für die Luftwaffe ("für die Dauer des Krieges") ein Behelfsschießplatz eingerichtet.

- 1941

- Wird der Bau einer Trafostation am Ortseingang umgesetzt.

- Unmittelbar daneben "werden 2 neue Baracken an der Warnemünder Chaussee gebaut." Bestehen noch im ehemaligen Hotel Heidehof, am östlichen Ortseingang.

- 1945, 1.Mai

- um 5.10 Uhr fährt die Strandbahn zum letzten Mal.

Markgrafenheide während der SBZ und DDR (1945-1990)

- Januar 1958

- In Markgrafenheide wird das Munitionslager der 4.Flottille eingerichtet.

- Ebenfalls in Markgrafenheide wird mit dem Bau einer Wohnsiedlung für die Angehörigen der 4. Flottille begonnen. (Max-Reichpietsch-Str.)

- 1958-1960

- Gescheitertes Bauprojekt des Küstenkanals Rostock - Ribnitz

+ Markgrafenheide in der heutigen Zeit

Marksteine in der Geschichte der Region Markgrafenheide

Siedlungsphase I

Erster Nachweis von landwirtschaftlicher Nutzung der Wiesen rund um den Radelsee im Rostocker Kämmerei-Register vom 7.April 1325 (Meckl. Urkundenbuch, MUB, Dokument Nr. 4608)

Das Kämmereiregister der Stadt Rostock von 1325 ist das erste und älteste systematisierte Registerbuch in dem die Liegenschaften Rostocks mit Vermerk ihrer jeweiligen Nutzung umfassend aufgeführt sind.

- Titelseite des Kämmereiregisters Stadt Rostock vom 7.April 1325 (Ausschnitt aus Meckl. Urkundenbuch S. 253 Nr. 4608 Fol.1)

- Folio 13 Seitenauszug daraus, das Untersuchungsgebiet betreffend

- Übersetzung des nebenstehenden Textauszuges

- Gleichzeitig Übereignung zweier Wiesen an der Radel

- '"..Porswisz et magnum pratum.." (Porstwiese und Große Wiese) (Nr.4 im nachfolgenden Orientierungsplan)

- sowie dreier Präbendewiesen

- "...pratum Hovevischers dictum, item pratum Vokercini, item pratum Alberti Cusvelt.." (Nr.5 im nachfolgenden Orientierungsplan)

- über die das Heilig-Geist Hospital verfügt, (die heutigen Purkshöfer-Wiesen)

- sowie die der Insel St.Georg (Nr.2 im nachfolgenden Orientierungsplan)

- gegenüber liegende Wiese "Swineswoert"..."item pratum dictum Mandel apud aream, ubi turris quondem steterat." "und hier benachbart die Mandel-Wiese auf der die Reste des Turmes stehen" (Nr.3 im nachfolgenden Orientierungsplan)

- (die beiden letztgenannten Wiesen machen die heutige Prediger-Wiese aus und liegen unmittelbar westlich neben der Großen Wiese)

- (Fol.13 MUB 4608)

- Anmerkungen

- 1. 1325, 7.April erfolgt die Übereignung der St. Georg-Insel an das St. Georg Hospital die fortan auf der Insel eine isolierte Eigen-Bewirtschaftung durch Lepra-Kranke betreiben.

- (Fol.13 MUB 4608)

- 2. Die Bezeichnung "Swineswoert" kommt von dem Begriff "Schweinewurt" (volkstümlich "Schweinskuhlen") und bezeichnet kleingliedrige umwallte und eingehegte Schweins-Koben-Flächen zur individuellen Schweinehaltung.

- (Fol.13 MUB 4608)

Die Mandelwiese - Warum eine Wiese nicht zu finden war

- Gerade in Bearbeitung !