Fortlaufende Chronik des Dorfes Rövershagen: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 65: | Zeile 65: | ||

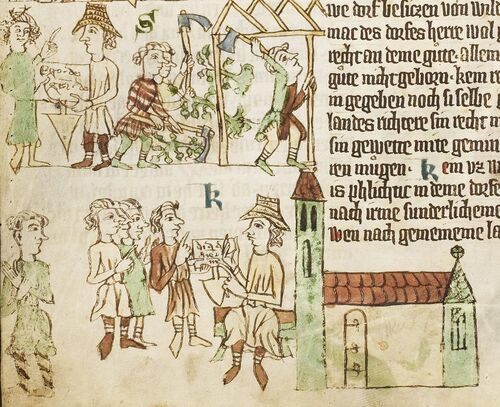

[[ Datei:Sachsenspiegel-Ostsiedlung.jpg |thumb|500px|rechts| Eine Szene aus dem Sachsenspiegel zeigt einen Lokator (mit Hut) während der deutschen Ostsiedlung um 1300 (aus Eike von Repgow) Sachsenspiegel-Ostsiedlung ]] | [[ Datei:Sachsenspiegel-Ostsiedlung.jpg |thumb|500px|rechts| Eine Szene aus dem Sachsenspiegel zeigt einen Lokator (mit Hut) während der deutschen Ostsiedlung um 1300 (aus Eike von Repgow) Sachsenspiegel-Ostsiedlung ]] | ||

| − | [Was ist ein Lokator (aus Wikipedia)] | + | [[Was ist ein Lokator (aus Wikipedia)]] |

| + | |||

Der Lokator (lat. locator: Verpächter, Grundstücksverteiler, von lat. (col)locare „zuweisen“, „vermieten“, „errichten“, „ansiedeln“; auch magister incolarum; in Mecklenburg und Pommern auch possessor oder cultor, ähnlich dem Reutemeister in Süddeutschland) war ein mittelalterlicher Subunternehmer, der meist im Auftrag eines Landes- oder Grundherrn für die Urbarmachung, Vermessung und Zuteilung von zu erschließendem Land verantwortlich war. Darüber hinaus warb er Siedler für diese Zwecke an, stellte für die Übergangszeit (z. B. während der Rodung) den Lebensunterhalt zur Verfügung und besorgte Arbeitsmaterialien und -geräte (Saatgut, Zugtiere, Eisenpflüge u. a.). Er spielte somit eine wichtige Rolle bei der Gründung von Städten und Dörfern sowie der Urbarmachung von unbewirtschaftetem Land während der Binnenkolonisation in Norddeutschland und der deutschen Ostsiedlung und war somit an deren Erfolg beteiligt. | Der Lokator (lat. locator: Verpächter, Grundstücksverteiler, von lat. (col)locare „zuweisen“, „vermieten“, „errichten“, „ansiedeln“; auch magister incolarum; in Mecklenburg und Pommern auch possessor oder cultor, ähnlich dem Reutemeister in Süddeutschland) war ein mittelalterlicher Subunternehmer, der meist im Auftrag eines Landes- oder Grundherrn für die Urbarmachung, Vermessung und Zuteilung von zu erschließendem Land verantwortlich war. Darüber hinaus warb er Siedler für diese Zwecke an, stellte für die Übergangszeit (z. B. während der Rodung) den Lebensunterhalt zur Verfügung und besorgte Arbeitsmaterialien und -geräte (Saatgut, Zugtiere, Eisenpflüge u. a.). Er spielte somit eine wichtige Rolle bei der Gründung von Städten und Dörfern sowie der Urbarmachung von unbewirtschaftetem Land während der Binnenkolonisation in Norddeutschland und der deutschen Ostsiedlung und war somit an deren Erfolg beteiligt. | ||

<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||

Version vom 7. Februar 2025, 16:05 Uhr

Rövershagen ist ein Hagendorf

- (Gründung der Hagendörfer im 13. und 14. Jahrhundert. (Hans Erichson/ Wilfried Steinmüller)

- Bei der deutschen Ostkolonisation des 13. Jahrhunderts spielte neben der Gründung der Städte auch die Anlage neuer Dörfer eine wichtige Rolle.

- Die eroberten Gebiete der Obotriten und Lutizen waren nur dünn besiedelt. Die Wenden, wie die Slawen auch genannt wurden, siedelten vorwiegend auf leichten Böden und in der Nähe von Gewässern.

- Weite Teile des Landes waren vor 700 bis 800 Jahren noch mit undurchdringlichen Wäldern bedeckt.

- Die deutschen Siedler übernahmen in der Regel nicht die wendischen Siedlungen, der größte Teil der deutschen Dörfer entstand „aus frischer Wurzel“ durch Waldrodung.

- Diese deutschen Rodungsdörfer sind meist an den Endungen „-hagen“ zu erkennen und werden deshalb auch als Hagendörfer bezeichnet.

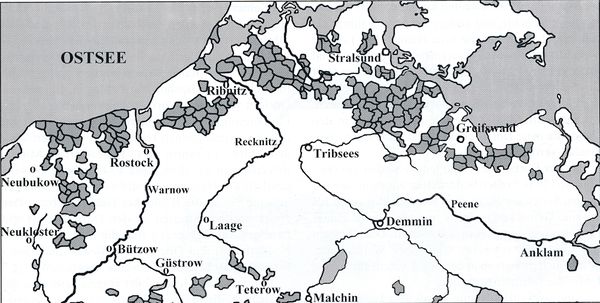

- Solche Hagendörfer finden wir vor allem im Gebiet der fruchtbaren Grundmoränen nördlich der mecklenburgischen Hauptendmoräne.

- Gehäuft treten Hagendörfer im Klützer Winkel, im „Hägerort“ zwischen Doberan und Rostock, am Südrand der Rostocker Heide zwischen Rostock und Ribnitz sowie zwischen Damgarten, Barth und Greifswald auf.

- Man schätzt die Hagendörfer im heutigen Land Mecklenburg-Vorpommern auf 400. Es gibt Grund zu der Annahme das diese sich von West nach Ost wie eine Perlenkette erstreckenden Regionen auch in auf einander folgenden Besiedlungswellen entstanden sind.

- Auffallend ist, dass nach der Schlacht von Bornhoeved 1227 und der damit endenden dänischen Lehnsabhängigkeit die deutsche Siedlungstätigkeit sprunghaft zunahm.

- Naheliegend ist auch, dass ab dem 13. Jahrhundert der später als "Danziger Botenweg" bekannt gewordene Handels- und Heerweg als Einfallsstraße für die Siedler mit den jeweiligen Siedlungswellen konform nach Osten ins Land hinein gewachsen ist.

- So entstanden rein slawische und deutsche Siedlungskorridore neben einander.

- In der Urkunde aus dem Jahre 1233 (MUB 421), in der die Rede von dem Zehnten in Ribnitz und im Kirchspiel Ribnitz ist, wird auch der Zehnt von 16 Hufen „in den Hagen, als Blankenhagen, Volkershagen und Wulfardeshagen“ genannt.

- Diese Urkunde stellt uns mitten hinein in die Zeit der Kolonisation unserer engeren Heimat.

In den eroberten Gebieten gehörte der Grund und Boden dem Landesherrn.

- Er belehnte damit seine Vasallen, die Ritter, die dafür dem Landesfürsten Kriegsdienste zu leisten hatten.

- Auch die Kirche und die Klöster sowie die Städte erhielten Grundbesitz vom Fürsten.

- Die Felder, Wälder, Wiesen und Moore gehörten also immer einem Grundherrn: dem Fürsten, einem Adligen, der Kirche oder einer Stadt.

- Die Grundherrn konnten aber nur Abgaben und andere Einkünfte erzielen, indem sie auf ihrem Land Bauern ansiedelten.

- Bei der Gründung eines Dorfes stellte also der Grundherr das Land zur Verfügung und beauftragte meistens einen erfahrenen „Lokator“ - wir würden heute Siedlungsunternehmer sagen - mit dem Siedlungswerk.

- Der Lokator warb in Niedersachsen, Westfalen oder Friesland auswanderungswillige junge Bauernsöhne, die in ihrer alten Heimat keinen Hof erhalten konnten, auch Kätner, landlose Knechte und andere Leute und führte sie mit ihren Familien in die neue Heimat.

- Auffallend viele angeworbene Neusiedler kamen aus dem Gebiet des Weserberglandes.

- Der Lokator stammte oft aus dem Bauernstand, war manchmal auch adliger Herkunft.

- Er erhielt in dem neuen Dorf das Schulzenamt und zwei Hufen Land.

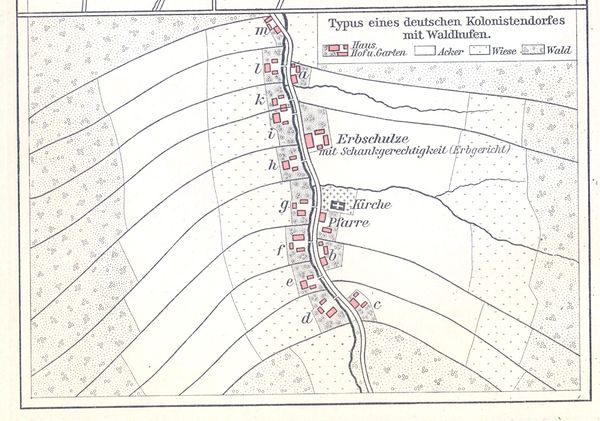

- Nachdem die Flurgrenzen des neuen Dorfes abgesteckt waren, schlugen die Siedler zuerst eine Schneise in den Wald, die neue Dorfstraße, welche fast immer entlang eines Baches verlief.

- An der Dorfstraße wurde jedem Siedler ein etwa 100 bis 150 m breiter Waldstreifen zugeteilt, der auf beiden Seiten der Straße und ca. rechtwinklig zu ihr bis an die Gemarkungsgrenze reichte.

- Jeder Bauer errichtete auf seiner Hufe das Gehöft. Dann begann die unsäglich schwere Arbeit der Waldrodung. Allmählich drängte man den Wald Schritt für Schritt bis an die Dorfgrenze zurück.

- Eine solche Hagenhufe war in der Regel ein über 1500 m langer Streifen, der von einer Gemarkungsgrenze bis zur anderen reichte. In solchen Waldhufen- oder Hagendörfern lagen die Gehöfte in regelmäßigen Abständen aneinandergereiht entlang der Dorfstraße.

- Solche oft über mehrere Kilometer langen Hagendörfer aus dem 13. Jahrhundert können wir verschiedentlich im Bild der heutigen Dörfer erkennen.

- Beispiele dafür sind Rövershagen, Mönchhagen oder Willershagen.

- Viele Hagendörfer wurden besonders im 17. und 18. Jahrhundert ganz oder teilweise in Gutsdörfer verwandelt, so dass der bäuerliche Charakter verlorenging.

- Die leibeigenen Bauern wurden „gelegt“ und ihr Acker dem Gutshof zugeschlagen.

- Das betraf hier zum Beispiel Niederhagen und Oberhagen.

- In anderen Dörfern wurden im vorigen Jahrhundert durch die Flurbereinigung die Feldmarken neu eingeteilt, so daß die ursprünglichen Hagenhufen verändert wurden.

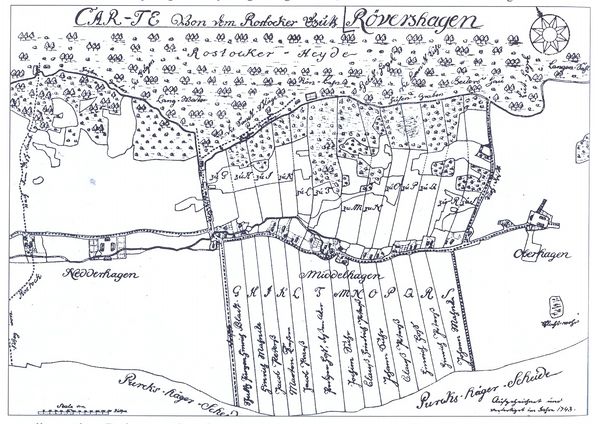

- Eine Flurkarte des Hagendorfes Mittel-Rövershagen aus dem Jahre 1743 zeigt noch sehr deutlich die Hagenhufen, die von der Purkshäger Scheide bis an die Rostocker Heide reichten.

- Der etwas breitere Streifen in der Dorfmitte ist die Prediger-Hufe.

- Dagegen sind die beiden Dorfteile Nedderhagen und Oberhagen (Nieder- und Ober-Rövershagen) bereits in Gutshöfe verwandelt.

- Ein typisches Merkmal der Hagendörfer sind die Ortsnamen, die in der Regel aus einem Personennamen (oft wohl der Name des Lokators) und der Endung -hagen bestehen.

- Dafür finden wir in unserer Umgebung zahlreiche Beispiele: Völkshagen, Wulfshagen, Bartelshagen und auch Klockenhagen.

- Bei Klockenhagen dürfte der Lokator Klok (hochdeutsch Kluge) geheißen haben. Aus „Klokhaghen“ und „Clochagen“ entstand dann Klockenhagen.

- Die hier in den Hagendörfern angesiedelten Bauern hatten günstigere Besitzrechte als die in ihrer alten Heimat.

- Zwar gehörte der Grund und Boden immer einem Grundherren, dem Fürsten, einem Adligen, der Kirche oder einer Stadt, aber die Bauern konnten den Hof vererben, ja sogar verkaufen.

- Der größere Teil saß zu Erbzinsrecht auf ihren Höfen, nur ein geringer Teil saß auf Zeitpacht. :Die Bauern hatten ihrem Grundherren bestimmte Abgaben zu entrichten und Dienste zu leisten. :Diese Dienste waren aber im Mittelalter nicht so drückend, weil die Eigenwirtschaften der Ritter noch nicht so umfangreich waren.

- Im 16. und 17. Jahrhundert verschlechterte sich die rechtliche Lage der Bauern, so dass sie dann überschuldet und zu Leibeigenen herabgedrückt (abgemeiert) wurden.

Die Hagendörfer treten gehäuft im Hägerort zwischen Kühlung und Breitling. am Südrande der Rostocker Heide und zwischen Damgarten und Greifswald auf.

Was ist ein Lokator (aus Wikipedia)

Lokator (Aus Wikipedia)

Was ist ein Lokator (aus Wikipedia)

Der Lokator (lat. locator: Verpächter, Grundstücksverteiler, von lat. (col)locare „zuweisen“, „vermieten“, „errichten“, „ansiedeln“; auch magister incolarum; in Mecklenburg und Pommern auch possessor oder cultor, ähnlich dem Reutemeister in Süddeutschland) war ein mittelalterlicher Subunternehmer, der meist im Auftrag eines Landes- oder Grundherrn für die Urbarmachung, Vermessung und Zuteilung von zu erschließendem Land verantwortlich war. Darüber hinaus warb er Siedler für diese Zwecke an, stellte für die Übergangszeit (z. B. während der Rodung) den Lebensunterhalt zur Verfügung und besorgte Arbeitsmaterialien und -geräte (Saatgut, Zugtiere, Eisenpflüge u. a.). Er spielte somit eine wichtige Rolle bei der Gründung von Städten und Dörfern sowie der Urbarmachung von unbewirtschaftetem Land während der Binnenkolonisation in Norddeutschland und der deutschen Ostsiedlung und war somit an deren Erfolg beteiligt.

Grundlagen, Aufgaben und Vorgehensweise

- Auftrag zur Besiedlung

Der Auftrag zur Besiedlung des zu erschließenden Landes erfolgte zumeist durch einen adligen oder geistlichen Landesherren bzw. durch einen Grundherrn, der hierfür vorher die landesherrliche Genehmigung einzuholen hatte.[1] Allerdings wurden auch Dörfer ohne vorherige Erlaubnis an Lokatoren zur Urbarmachung ausgesetzt oder Siedler handelten auf eigene Faust. Bezüglich der Aufgaben bei der Urbarmachung und Stellung in der neuen Siedlung ist es von Bedeutung, zwischen Stadtlokatoren und Dorflokatoren zu differenzieren.

- Rechtliche Grundlagen

Die rechtliche Grundlage für die Entstehung einer neuen Siedlung bildete der Lokationsvertrag (lat. locatio).[2] Dieser wurde entweder direkt zwischen dem Landesherrn und dem beauftragten Lokator geschlossen oder zwischen Grundherr und Lokator. Im Lokationsvertrag wurden die vorher mit dem Landesherrn abgesprochenen Lokationsprivilegien sowie die Zehntregelungen u. ä. festgehalten.[3] Vertraglich wurde somit der Rechts- und Organisationswechsel (bei den deutschen Ostsiedlungen der Wechsel vom polnischen zum deutschen Recht), Vergünstigungen für Lokator und Siedler sowie Pflichten und steuerliche Abgaben geregelt. Hierzu gehörte auch die Vorgabe, die Felder gegen Überschwemmungen oder andere Natureinflüsse zu sichern oder die Siedlung z. B. durch das Ausheben eines Grabens gegen Feinde zu schützen. Der Lokationsvertrag hatte für Siedler und Lokator somit eine verpflichtende Wirkung gegenüber dem Grundherrn, bildete aber auch eine gesetzliche Grundlage, die rechtliche Sicherheit für die Siedlung und ihrer Bewohner bedeutete. Oftmals beinhaltete die locatio auch Strafklauseln, die im Falle einer gescheiterten Besiedlung den Entzug der Privilegien und eine Geldstrafe für den Lokator nach sich zogen.

- Soziale Stellung

Lokatoren gehörten hauptsächlich dem niederen Adel oder der Schicht der Stadtbürger an. Sie waren Ritter oder Vasallen der Landesherren. Oft waren es auch Personen, die angesehenen Berufen nachgingen, wie Münzmeister oder königliche Dienstmänner. Zudem verfügten sie meist über hinreichend Erfahrung bzw. eine in der damaligen Zeit gute Ausbildung. Es gibt auch Berichte über einfache Bauern, die sich als Lokatoren betätigten, diese Vorgehensweise war jedoch eher unüblich. Denn meist mussten die Lokatoren über ein größeres Vermögen und über gute gesellschaftliche Verbindungen verfügen. Die Grund- und Landesherren bevorzugten es, Lokationsaufträge an Personen zu vergeben, die keine oder nur geringfügige finanzielle Unterstützung benötigten, um so ihr eigenes Risiko zu minimieren.

- Vorgehensweise und Aufgaben

Der Lokator kann als Mittelsmann zwischen Grundherrn und Siedlern bezeichnet werden, der in erster Linie für die Anwerbung zuständig war. Oftmals leitete oder unterstützte er die vom Grundherrn eingeleitete Werbekampagne. Den Aufbau der zu entstehenden Ortsanlage führte er in eigener Regie und Verantwortung durch und verteilte die Aufgaben im Zuge der Urbarmachung.

Zu den grundlegenden Aufgaben des Lokators gehörten zudem das Vermessen des zugeteilten Landes und dessen Verteilung an die einzelnen Siedler. Hierbei leitete er oftmals das Losverfahren oder teilte das Land möglichst gerecht zu, um Konfrontationen von Anfang an zu vermeiden. Außerdem stellte er Saatgut, Gerät und andere Arbeitsmaterialien zur Verfügung, die für die Siedlungsgründung, Urbarmachung (gerade bei der Ostsiedlung etwa die Trockenlegung sumpfigen Gebietes) und andere Aufgaben nötig waren. Auch Vorschüsse für Anschaffungen sowie den Lebensunterhalt für die Siedler in der Übergangszeit wurden meist vom Lokator getragen. Der Lokator war zudem der Stellvertreter für die Siedler, die er betreute.

- technischer Hintergrund

Beobachtungen von Bergen aus und Rauchzeichen als Orientierungspunkte waren Mittel, mit denen der Lokator das Land grob eingrenzte. Zur genaueren Abmessung der Siedlung wurden bei stark bewaldeten Gebieten Bäume angeritzt und in offenem Gelände das Areal mit einem Pflug eingegrenzt. Die Einteilung und Zuteilung der einzelnen Flurstücke für die Siedler erfolgte in der Landvermessung meist durch Messruten oder Messseile. Maßgrundlage war je nach Siedlung entweder die flämische Hufe (ca. 16 Hektar) oder die fränkische Hufe (ca. 24 Hektar).

Der Lokator nach Beendigung des Siedlungsbaus

Mit der Gründung einer Siedlung war die eigentliche Aufgabe eines Lokators erledigt. Wenn es sich um keinen professionellen Lokator handelte, der zur Gründung weiterer Siedlungen überging, blieb der Lokator am Gründungsort wohnen und nahm dort eine hervorgehobene Stellung ein.

- Wirtschaftlicher Hintergrund

Der Lokator erhielt meist mehr Land als die anderen Siedler und musste auf dieses im Gegensatz zu den anderen Siedlungsbewohnern keine oder nur sehr geringe Abgaben leisten. Außerdem unterstand ihm die Gerichtsbarkeit nach dem im Lokationsvertrag angewandten Recht, oft als sogenannter Lehnschulze.[4] Daraus erzielte Gebühren sowie Abgaben durfte der Lokator teilweise behalten (meist 1⁄3 der Summe, wobei 2⁄3 an den Landesherrn zu entrichten waren).

- Soziale Stellung, Rechte und Pflichten

Auch andere Begünstigungen, wie das Recht, ein Amt in der neuen Siedlung auszuüben (oft das des Schulzen) oder einer bestimmten Tätigkeit (Brauereiwesen/Ausschank) nachzugehen, waren Privilegien, die der Lokator genoss und die ihm zu Wohlstand und sozialem Aufstieg innerhalb der Siedlung verhalfen. Der Bau einer Mühle, in der die Siedler ihr Getreide mahlen lassen mussten, war ebenfalls oft dem Lokator gestattet und bedeutet hinsichtlich der dadurch anfallenden Gebühren eine zusätzliche Einnahmequelle, wobei der Großteil dieser Einnahme meist dem Grundherrn zustand. Außerdem wurden die entstandenen Siedlungen oftmals nach ihrem Lokator benannt. Beispiele hierfür gibt es zuhauf (Diedersdorf, Dittmannsdorf, Dittersbach, Petersheide, Heinersdorf u. a.). Oft zeigte der Siedlungsname auch an, woher die Siedler und der Lokator kamen (Frankenfelde, Flemmingen, Sachsenfeld, Schoobsdorf u. a.). Auch die Endungen der Ortsnamen sind deutliche Hinweise auf die Herkunft der damaligen Siedlungsbewohner.

- Alternative Vorgehensweise

Manche Lokatoren verkauften nach Fertigstellung der Siedlung ihre Rechte und Privilegien und betätigten sich andernorts wieder als Lokator. Hieraus resultierte eine vergleichsweise hohe Professionalisierung des Lokaturentums. Manche Lokatoren konnten daher als Berufslokatoren bezeichnet werden.

- Literatur

- Herbert Helbig (Hrsg.): Mittel- und Norddeutschland, Ostseeküste (= Urkunden und erzählende Quellen zur deutschen Ostsiedlung im Mittelalter. Band 1). Darmstadt 1975, ISBN 3-534-05960-3.

- Franz Kössler: Die Nachfahren des Lokators – zur Siedlungsgeschichte einer deutschsprachigen Landschaft im böhmisch-mährischen Raum. Hess, Bad Schussenried 2010, ISBN 978-3-87336-913-9.

- Paul Richard Kötzschke: Das Unternehmertum in der ostdeutschen Kolonisation des Mittelalters. Bautzen 1894 (Diss.).

- Josef Joachim Menzel: Der Beitrag der Urkundenwissenschaft zur Erforschung der deutschen Ostsiedlung am Beispiel Schlesiens. In: Walter Schlesinger (Hrsg.): Die deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte (= Reichenau-Vorträge 1970–1972). Sigmaringen 1975, S. 131–159.

- Weblinks

- Wiktionary: Lokator – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Veröffentlichungen im Opac der Regesta Imperii: zu locator, zu lokator.

Historische Wurzeln von Rövershagen

Am 25. März 1252 kaufte die Stadt Rostock vom Fürsten Borwin III. Die heutige Rostocker Heide. In den Folgejahren gründeten die Rostocker hier drei Dörfer: Rövershagen, Wasmodeshagen und Porikeshagen.

Am 17. März 1305 wird Rövershagen (22 Zinshufen) erstmals erwähnt, Wasmodeshagen (25 Zinshufen) dagegen erst 1310. Rövershagen muß schon 1305 eine ausgedehnte Ansiedlung, und von den drei genannten Ortschaften das Hauptdorf, gewesen sein, denn die Stadt gründete dort zwei Krüge, den einen an der Landstraße nach Ribnitz und den anderen im Dorfe selbst bei der neuen Kirche.

Daß sich die Rostocker damals lebhaft für die Gründung von Dörfern in den nordostwärts gelegenen Wald- und Heidedistrikten interessierten erhellt auch die 1311/12 niedergelegte Beschwerde des Königs Erik von Dänemark. Denn dort heißt es: „Sie (die Rostocker ) haben einen Teil unseres Ribnitzer Waldes niedergehauen, Ortschaften daselbst gebaut und dort lübisches Recht eingeführt, obgleich sie dies ohne unsern Willen nicht tun durften.“

Am 7. April 1325 erfolgt dann durch den Rostocker Rat eine dauernde Ordnung aller Verhältnisse in den drei Dörfern, die erkennen läßt, daß sie sich allmählich aus dem Walde heraus zu ansehnlichen Rodesiedlungen, sogenannten Hagen-Dörfern emporgearbeitet haben.

Rövershagen war bereits mit seiner Ersterwähnung am 17. März 1303 Hauptgemeinde und Zentrum des Kirchspiels der zur Hansestadt Rostock gehörigen "Heideorte".

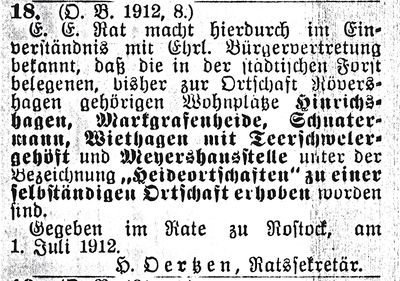

1912 erfolgte die verwaltungsrechtliche Trennung der Heideorte Hinrichshagen, Markgrafenheide, Schnatermann, Wiethagen und Meyershausstelle, die unter der Bezeichnung "Heideortschaften" zu einer eigenständigen Verwaltungseinheit auf dem Rostocker Stadtgebiet wurden. Für Rövershagen und die verbliebenen Ortsteile Niederhagen, Oberhagen und Purkshof (6 1/2 Zinshufen), war damit die Loslösung vom Rostocker Stadtgebiet und Bildung einer eigenständigen Gemeinde außerhalb der Stadtgrenzen Rostocks verbunden. Die Selbstverwaltung war jedoch sehr eingeschränkt,da die Hansestadt Rostock zu großen Teilen Eigentümer des Grund und Bodens in Rövershagen blieb. Ihre geographische und historische Schlüsselfunktion trägt ihr den Beinamen "Tor zur Rostocker Heide" ein.

Chronologie zur Geschichte des Heidedorfes Rövershagen

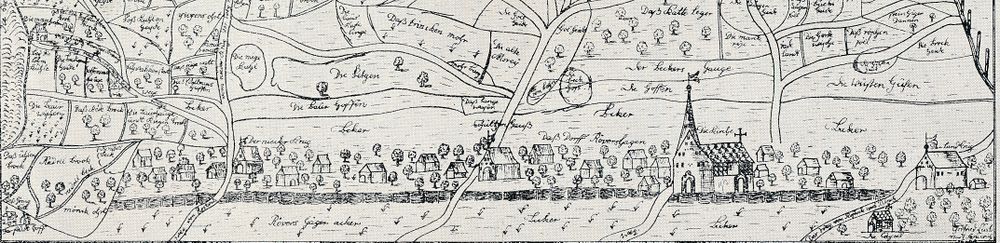

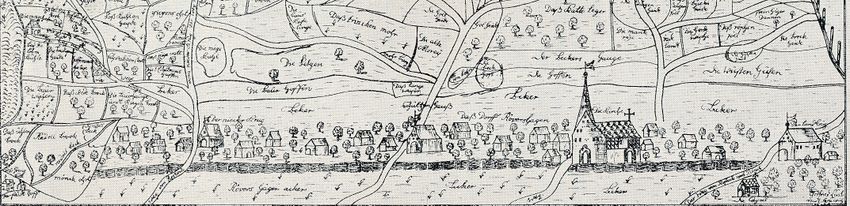

Älteste Dorfansicht von Rövershagen auf der Lust´schen Reiterkarte von 1696 (Quelle: Archiv der Hansestadt Rostock)

Die Kürzel am jeweiligen Ereignis weisen auf deren Quellen hin:

BGSR = Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock

HK = "Heidechronik" Forstchronik von H.F. Becker und Georg Garthe 1839

BK = Kirchspielchronik von Rövershagen begonnen 1839 von H.F.Becker

FBK = aus der (anonymen) Fortsetzung von Beckers Kirchspielchronik

FK = Beckers Familienchronik von ihm 1786 bis zu seinem Tode 1852 geführt

AHR = Archiv der Hansestadt Rostock (oft mit Signatur folgend)

HE = Archiv Hans Erichson, Ribnitz

HA = Heidearchiv Wilfried Steinmüller

SC = Chronik von Dr. Wolfhard Strauch 2003 - 2005

Anmerkung: Bis 1912 gehörten alle Heideortschafen der städtisch Rostocker Heide zu Rövershagen. Die westliche Dorfgrenze Rövershagens hinter den Dünen der Ostseeküste befand sich beim Taterhörn zwischen Markgrafenheide und Warnemünde !!

spätes Mittelalter (um 1200 bis 1517)

- 1252, 25. März Borwin III., Fürst von Rostock, bestätigt der Stadt Rostock das Privilegium Borwin´s I. betreffend die Bewidmung der neu angelegten Stadt Rostock mit dem Lübischen Rechte vom 24. Juni 1218 und verkauft der Stadt die Rostocker Heide für 450 Mark wendischer Pfennige, verzichtet auf seine Rechte an den im Hafen der Rostocker gestrandeten Schiffen, verheißt den freien Verkehr vorbehaltlich des fürstlichen Zolles nicht zu stören, verleiht die Fischereigerechtigkeit für die Unterwarnow und das Stadtrecht für die Markscheide der Rostocker.

Damit wird das Gebiet auf dem Rövershagen gegründet wird Besitz der Stadt Rostock.

- 1305

- Urkundliche Ersterwähnung von Rövershagen im Rostocker Stadtbuch vom 17.März 1305 ( "Scriptum anno domini MCCCV° ante oculi" AHR)

- 1473

- 14. September Hans Klinkemann, wohnhaft zu Rövershagen, leistet der Stadt Rostock Urfehde wegen der Gefangenschaft, die er deshalb erlitten hat, weil er Holz aus der Rostocker Heide gestohlen hat. (AHR 1.0.1. U4 Gericht)

Reformation und Nachreformationszeit (1517 bis 1648)

- 1533

- Ernannte die Bürgerschaft Hans Beckentin zum Voigt über die Heide und Stadt Güter, und mußten die Schulzen ihm Gehorsam schwören. Allein auf Klagen des Halses ward er durch einen kaiserlichen Befehl von seiner Stelle wieder abgesetzt. (BK)

- 1570

- War Heinrich Brümmer Prediger zu Rövershagen, weitere Nachrichten fehlen. (BK)

- 1571

- Wurde der Magister Johann Grise von Langstorv in Pommern, zum Prediger nach Rövershagen berufen. (BK)

(Johann Griese führt während seiner gesamten Amtszeit ein chronikalisches Kirchenbuch über die Zeit von 1580-1605, das als ältestes Kirchenbuch Mecklenburgs gilt. W.Steinmüller)

- 1579

- Bei einem heimlichen Raub wird das Rövershäger Kirchensilber gestohlen. (BGSR VI 1912)

- 5. Juni Ratsbefehl: "Die Stadt-Bauern sollen auf Hochzeiten nicht mehr als 2 Tonnen Bier und auf Kösten nicht mehr als 6 Tonnen Bier ausschenken, und niemanden außerhalb des Dorfes zur Hochzeit bitten." (extractus protocollii anno 1579)

- 1605

- Ward Daniel Griese seinem Vater als Prediger substituiert. (BK)

- 1614

- den 7. Januar "sind 2 Bauern von Räubershagen (sic.!!!), Vater und Stiefsohn, vor dem Dorfe an einem dort neu errichteten Galgen Dieberey halber gehängt worden, welche eine lange Zeit allhier in der Stadtfrohnerei gefangen gehalten worden, endlich dahin geführet den andern Haid- und Holzdieben zum Schrecken und Spiegel aufs freie Feld gehänget...“ (AHR 1.4.17 – 250 LKR)

- 1625

- 10./11. Febr. war die bekannte schreckliche Überschwemmung zu Rostock und in der Umgegend, davon in dem Etwas von gelehrten Rostockschen Nachrichten 4.Jahrg. 898 i.J. 1740 eine ausführliche Nachricht abgedruckt sich findet.

- Zu hiesiger Gegend soll ein großer Theil der Waldung unter Wasser gestanden haben, ja es soll das Wasser in Niederungen bis Blankenhagen vorgedrungen seyn : Die Wasserhöhe des Maaßes war 14 Fuß über den mittlern Stand gestiegen (4,40m). Die Meierey auf dem Moorhof (vorh. Moor genannt) stand völlig im Wasser, Pferde und Ochsen ertranken, die Bewohner saßen 3 Tage im Dach auf dem Heu. Zu Warnemünde wurden von 150 dortigen Häusern 18 an der Düne gänzlich weggerissen und 74 stark beschädiget ; viele Schiffe zertrümmert. (BK)

Bis zur napoleonischen Zeit (bis 1813)

- 1647

- Am Ende des Dreißigjährigen Krieges werden von 37 Bauernstellen noch 15 Höfe bewirtschaftet. (SC)

- 1669

- Auf der Lustschen Reiterkarte sind noch alle Höfe des Hagendorfes dargestellt, während Hinrichshagen noch nicht orhanden ist.

- Ward der zu Markgrafenheide wohnende Jäger Brandt von einem Keiler erschlagen.Auf dem Heimwege nach der Kirche, wo er communicieren wollen, trifft er den Keiler und soll die ruchlosen Worte gesagt haben : Nach meiner Rückkehr soll dich oder mich der Teufel holen. Man fand ihn Abends todt mit aufgeschlitztem Bauch. Es ist ihm an dem Platz ein Kreutz errichtet und bis jetzt erhalten.(BK)

- 1671

- Kaufte das Kloster Ribnitz das verpfändete Gut Willershagen mit der Hölzung für 9000 Gulden. (BK)

- 1676

- Starb der hiesige Prediger Johann Georg Bindrim, er war 44 Jahre im Amte gewesen. (BK)

- 1677

- Ward Johann Harder aus Rostock hieselbst zum Prediger gewählt. (BK)

- 1702

- Überließ die Stadt dem Herzoge Friedrich Wilhelm die Jagd in der Heide auf Lebenszeit, und nahm sie alsdann wieder an sich. Herzog Carl Leopold wollte sie mit Gewalt an sich reißen und schickte einen Lieutenant mit 20 Dragonern nach Rövershagen um den Rostockern die Ausübung der Jagd zu wehren, ein kaiserl. Mandat vom 28. März 1714 inhibitierte diesen Gewaltstreich. (BK)

- 1703

- Alexander Joachim Scherping geboren zu Rostock 1677, ward in diesem Jahr dem hiesigen Pastor Harder substituiert. (BK)

- 1710

- Wurde der Hof Studthof, der an die Familie von Linstow verpfändet gewesen, von der Stadt zurückgenommen. (BK)

- 1712

- Starb der hiesige Pastor Johann Harder und sein Substitut Scherping ward als Prediger eingeführt.(BK)

- 1718

- Starb zu Purkshof der Pensionarius Hans Ströganz (?). (BK)

- 1723

- 26.Jul. starb der Heidevoigt Fried. Gottmann.

- Stürzte Christoph Melms von einem Baum und lebte nur noch einige Stunden. (BK)

- 1727

- Starb Benedir Plath, der 60 Jahre Küster hieselbst gewesen.

- Fiel Hinrich Kruse, ein alter Mann, beim Rückweg nach Hause, plötzlich todt nieder.(BK)

- 1731

- Bei der Schaffung der beiden Güter Oberhagen und Niederhagen (1743) werden 22 Rövershäger Bauernstellen gelegt. (SC)

- 1732

- Starb der hiesige Prediger Alexander Joachim Scherping. (BK)

- 1733

- Starb der Köster zu Jurshof Joachim Hinrich Hagen. (BK)

- 1734

- Ward der Cand. Christoph Gottlieb Stüdemann zum Prediger hieselbst erwählt und eingeführt. (BK)

- 1741

- 10.May - Verordnung daß die Bauernschaft zu Rövershagen ihr Korn nach hiesigen Mühlen-Damm zur Mühle fahren soll. (UA)

- 1746

- Starb der begehrte Küster Jacob Prehn. (BK)

- 1748

- Starb der Baumwärter Zimmermann. (BK)

- 1753

- Starb der Jäger Wramp. (BK)

- 1756 bis 1763

- währte der siebenjährige Krieg, wobei die hiesige Dorfschaft auch sehr gedrückt ward. (BK)

- 1760

- Unternahmen die Rostocker Kaufleute Jacob Johann Stypmann und Paul Grube eine große Torf Enterprise und ließen den Pramgraben vom Stinkengraben bis zum Breitling verfertigen. (BK)

- 1762

- Bildete sich das. erste Forstkollegium in Rostock, löste sich aber 1768 wieder auf, das Heidedepartement trat 1769 wieder an dessen Stelle. (BK)

- 1764

- Trat der Gewetts Secretair J.F.Möller seinen Dienst als Forstinspector an, er bekleidete ihn 16 Jahre. (BK)

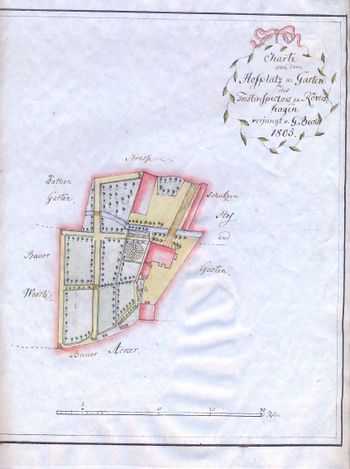

- Seither ist Rövershagen Amtssitz des für die Rostocker Heide und die Heideortschaften zuständigen Forstinspektors. (WS)

- 1765

- Starb der Pächter zu Niederhagen Johann Cristian Hagemeister.

- Starb der Pächter zu Müggenburg Caspar Christoph Evert. (BK)

- 1766

- Wurde durch eine Commission, der Forst und des Amts Ribnitz, so wie der Stadt, die Grenze revidiert. Traf eine herzogliche Commission, worin der Oberforstinspektor Wulf den Vorsitz hatte hier ein um die Heide zu regulieren. Sie ließen ein Regulativ drucken, wogegen die Stadtbürger protestierten. (BK)

- 1767

- * Dienst- Bauer- und Wirthschaffts-Ordnung für das der Stadt Rostock gehörige Guth Rövershagen, Rostock, den 10. Mart. 1767 eingeführt, die lange normierte. (BK)

- 1768

- Starb der Jäger Hans Schulze (BK)

- 1770 Apr.

- starb der Wildfahrer Hans Borgwarth. (BK)

- 1770

- Litt die Dorfschaft von der Rindviehseuche. Im Febr. starb der Pächter zu Oberhagen Samuel Bringe, den 25. April starb der Prediger L.G.Stüdemann. (BK)

- 1771

- Ward der Magister Christoph Möller aus Rostock zum hiesigen Prediger gewählt.

- Starb der Jäger Johann Carl Wramp. Den 15.F. starb hieselbst der Kandidat der Theol.Samuel Grapengießer. (BK)

- 1772

- Ertrank der 10-jährige Sohn von Jacob Sour. (BK)

- 1773

- 13.Jan.starb der hiesige geachtete Prediger Mag. Christ. Möller. (BK)

- 1775

- Starb der Pächter zu Niederhagen Nicolaus Christian von Schröder Erbherr von Gut Nienhagen, die Leiche ward zu Alten Carin beigesetzt. (BK)

- Starb der Küster Hans Martin Eggert, 34 J.alt. (BK)

- Wurde Michel Peters begraben der 36 Jahre blind gewesen. (BK)

- 1776

- Brannte ein beträchtlicher Theil der Schwanberger Heide ab. (BK)

- 1777

- Starb der Pächter von Studthof und Jürshof Jacob Tesßin 93 ½ Jahre alt. (BK)

- Den 17.Sept wurde der Pächter von Purkshof Hinrich Plath 70 Jahre alt beerdigt. (BK)

- 1778 18.Nov.

- wehete zum Schaden der Forst ein starker Sturm. (BK)

- 1779

- Brannte der ganze Hof Purkshof ab.

- Im Mai erschoß sich der Jäger Fiede zu Haus als er mit einem geladenen Gewehr zwischen die sich beißenden Hunde schlug. (BK)

- 1780 15.Oct.

- erschoß sich der Forstinspector Möller mit einer Pistole, er wurde 52 Jahre alt und hatte manche Kränkungen und Unfälle erlitten. Er liegt unter der großen Linde des Kirchhofes.

- Im Jul. starb der Baumwärter Schnockel zu Haus. (BK)

- 1781

- Trat der Forstinspector J.Roedler seinen Dienst an. Er diente 10 Jahre und ward pensioniert. (BK)

- 1783

- Es ist zubemerken daß in 12 Monaten vom October 82 bis Oct.83 nur 2 Personen in diesem Kirchspiel gestorben sind.

- Im Apr. starb der Wildfahrer Claus Borgwarth 49 J. (BK)

- 1789

- Starb der Baumwärter Hans Lindemann 77 J. alt. (BK)

- 1791

- Legte der Forstinspector Rödler seinen Dienst nieder. 1.Juli ward der Forstinspector Herm. Fr. Becker zu Rövershagen eingeführt. Es waren dazu aus Rostock eingetroffen Sen.Dr. Prehn, Sen. Stange,Sen.Schrepp,K.Schroeder, K. Neuendorf,L.Altmann, L.Lober, Secret.Dethlof. (BK)

- 1792

- Wurde eine Hohe Scheune bei der Wroot gebaut.

- 21.Jul. schlug der Blitz in das Viehaus des Hofes Niederhagen. Es brannten das Viehaus die Scheune und das neugebaute Holländerhaus ab. Zeitgleich gab es 6 weitere Feuer in den benachbarten Dörfern. (BK)

- Ward Johann Hinrich Peters als Schulmeister zu Hinrichshagen angestellt.

- 11.-12.Dec. herrschte ein starker Sturm und deckte einen Katen in Hinrichshagen ab. (BK)

- Forstinspector Becker entwirft eine "Forstcharte, nebst Vorschlägen zur Verbesserung der Heide und deren Revenuen".

- 1793

- 3. März Warf ein heftiger Orcan die halbe, neuerbauete Scheune zu Niederhagen, sowie die Holzremise und ziemlich Holz in der Waldung um. (BK)

- 1795

- Forstinspector Becker entläßt seinen Rechnungsführer Babst wegen "Verdruß in den Geschäften".

- Starb der hies. Schulmeister Joh.Fried.Ahrens.

- Gab die Stadt, wegen hohen Getreidepreisen zu dem Schulgelde, welches von den Einwohnern zusammengebracht wird, 36 Thaler zu Hülfe. (BK)

- 1798

- Es wurden durch den Prediger Mag.Wehnert und den Forstinspector Becker Industrie-Schulen für Knaben und Mädchen angelegt, die Knaben erhielten Unterricht in Verfertigung allerlei Gerätschaften und die Mädchen in weiblichen Handarbeiten.Der Knaben Schule stand Schier vor und der Mädchen Schule die Tochter des Küsters Bartels.Es bestanden diese Schulen aber nur einige Jahre, weil es ihnen an Geld fehlte und die Stadt nichts beitragen wollte, indem die Bürger glaubten man werde Fuscher in ihren Handwerken bilden. (BK)

- 1799 8.Aug

- kam über den Schnatermann und den größten Teil des Dorfs ein Gewitter mit großem Hagel, unsere Feldfrüchte und Fensterscheiben zerschlug und großen Schaden anrichtete. (BK)

- 1800

- Wurde von dem Prediger, Forstinspector,den Pächtern, Bauern und Einliegern eine privat Armenanstalt errichtet, welche sich sehr nützlich erwies. (BK)

- Man fing an die Holzweide aufzuheben und das Vieh auf die Ackerweide zu verweisen. (BK)

- 1801 3.Nov.

- war ein heftiger Sturm der die Torfscheune umwarf. (BK)

- 1802 22.Januar

- starb der hiesige Prediger Mag.Christian Ludwig Wehner, er ward d. 25.Nov 1741 zu Güstrow geboren, d. 17.Sept. 1773 zum hiesigen Prediger gewählt. Er hatte die Zuneigung und Liebe der Gemeinde. Er fand seine letzte Ruhe unter der alten Friedhofs-Linde.

- 26.Oct. war im Dorf Einquartierung von rußischen Truppen auf eine Nacht. (BK)

- 1803

- Am Palmsonntag tritt der hier zum Prediger d.20. Jan. erwählte Cand.Christian Carl Wolf sein Amt mit einer rührenden Predigt an. (BK)

- 1805

- Starb der pensionierte Jäger Johann Joachim Schramm in Hinr. 77J. alt d. 12.Januar.

- D.5.Oct. starb im 63ten Jahre Johann Mattias Wramp. Pächter zu Studthof und Jürshof. (BK)

- Im Oktober und November ziehen 25 000 Mann russische und 12 000 Mann schwedische Truppen über die Heerstraße.

- 26. Oktober gab es in der Forstinspektion eine Einquartierung von 5 russischen Offizieren mit Bedienten. Auch der König von Schweden pausierte hier kurzzeitig. Der russische General, der auf dem Niederhäger Hof Hof logierte hieß Alexiew.

- 1806

- Entzündete ein Blitz das Holländerhaus zu Oberhagen ; welches eingeäschert ward.

- 30.Oct. starb der pensionierte Jäger Bauer 58 J.alt

- 24.Mai starb der hiesige Küster Herm. Fr. Bartels im 61.Jahr des Alters und 31ten des Amtes.

- Wurde der Hinrichshäger Schulmeister Johann Hinrich Peters zum Küster ernannt.

- Ward Friedrich Gramkow als Schullehrer in Hinrichshagen angestellt. (BK)

- 1806,

- Die Rövershäger flüchteten einige Tage nach Markgrafenheide, als das Schwarzsche Corps Angst und Schrecken verbreitete.

- 14.November - Eine Streifpartie Franzosen marodiert in den Dörfern entlang dem Landweg.

- 28. November Die Zeit der französischen Besatzung beginnt in Mecklenburg

- 1807

- In den ersten drei Monaten dauerten die Heerzüge der kaiserlich französischen Truppen nahe bei dem Dorf vorbei fort.

- starb der Schulmeister zu Studthof Johann Salomo Gerdes 74 J. alt.

- 22. Mai kamen der französische Gouverneur in Meckl. Laval und der Intendant Bremont nach Rövershagen und nahmen die Heide in Augenschein.

- 15.Sept.:Überstieg das Meer die Dühne und planierte sie. (BK)

- 11.-16.Oktober rückte eine Kompanie Fußsoldaten unter dem Kommando von Lieutenant Dumely zum Quartier ein.

- Besonders am 28.Oktober wurde eine Jagd gehalten, an welcher der Commandant von Rostock Colonel Lieutenant Maran, die Capitaine Nazal und Finguerlin,, die Lieutenants Crosh, Durye, und Marquis Bonneval hierher kamen und im Dorf logierten.

- 30.Oktober rückt eine Kompanie unter Anführung des Capitän Grineisen ein und blieben bis zum 26.November.

- 11.Oct. rückten die französischen Truppen unter Lieutenant Dumelie hier ins Quartier, ihnen folgten d. 30.Oct. andre unter Cap. Grineisen. (BK)

- 1808 Juni 13.

- starb der Praepositus emeritus Joachim Eenhardt Boecler, vieljähriger Prediger zu Sanitz im hiesigen Witwenhause.

- 3.Aug hatten wir Nachts ein starkes Gewitter, der Blitz schlug in einen Baum dicht an .....(?)

- 12./13.Aug und 8.Mai wurden die in der Heide angelegten Schneisen durch eine städtische Kommission mit Zuziehung vom Oberforstmeister v. Grävenitz und Forstinsp. Stave in Augenschein genommen.

- Fand sich ein Wolf im Walde an der mehrere Mastschweine zerriß. Er ward verfolgt aber entkahm. (BK)

- 1810

- am 30.August rückte der Capitain Marquelle und Lietenant Notte mit 33 Mann ein und blieben 13 Tage. Hierauf kam Lieutnant Pernot mit 14 Mann und blieb bis zum Ende des Jahres. Er mißbrauchte die Jagd.

- 1813, 11.(?) April

- Der Niederhäger Pächter Röper rüstet auf eigene Kosten einen Freiwilligen Jäger zu Fuß aus (Staudinger p.58)

Bis zur Reichseinigung (bis 1871)

- 1814

- ertrank des C.Aug. Waak Tochter 11 Jahr alt, auch wurden unsere Ochsen und Hunde toll.(BK)

- 1815 d.3.Februar

- starb der Holzwärter Albrecht Siegfried Petersen auf der Torfbrück 70 Jahr alt.

- Den 25.März starb der Holzwärter Carl Fried. Wramp zu Markgrafenheide 68 J. alt.

- Zog eine Wasserhose aus dem Meer bei Grahl vorbei längst der Heide biß Altenheide und Ribnitz, zerbrach eine Menge Bäume, warf andere nieder, und machte in der Gelbensander Forst eine Schneise eine starke halbe Meile lang und 24 Fuß (7 m) breit, in der Willershagner Heide stürzten 9 Bäume um. (BK)

- 1817 15.April

- starb der Jägermeister Joh.Hinrich Schäning 61J. Den 1.Jul. starb der Jäger Johann Jochim Adam Karsten zu Wiethagen 54 J.alt. (BK)

- 1818 14.Dec.

- machten die Fischländer Nachts mit vielen Böthen eine Invasion in die Heide und führten eine Parthie Holz aus dem Sack weg. (BK)

- 1820

- starb der pensionierte Holzwärter Johann Heinrich Kröger auf dem Schnatermann 113 Jahr alt. (BK)

- 1821

- Nahm der Cand. jetzt Professor Eduard Becker die Pachtung Oberhagen an. (BK)

- 1821 15.Dec.

- starb der Baumwärter zu Hinrichshagen Johann Jochen Hinrich Hinz 71 Jahre alt. Den 12.Apr. erhängte sich zu Jürgshof der Pächter(?)und Bürger aus Rostock Christian Wegener. (BK)

- 1822

- erschoß sich am 29.Dec. der Holzwärter Johann Christian Nicolaus Grälert zu Markgrafenheide 43 J.alt aus Unachtsamkeit als er mit einer geladenen vor sich gehaltenen Büchse die mit einander kämpfenden Hunde trennen wollte. (BK)

- 1823

- Kam der Einl.Claus Fried.Keding auf unglückliche Art ums Leben, indem die Pferde des Jag. Köhn die er führte nach einem Schuß davon liefen, er vom Wagen stürzte und die Hirnschale zerschlug.

- Den 13.Oct. starb der E.Heinrich Pragst durch einen Sturz vom Balken in der Scheune des Forstinspectors.

- Den 3.März starb der Jäger Carl Friedr. Köhn zu Hinr. 68 Jahr alt. (BK)

- 1825

- Hatten wir öfteren hohen Stand und Übertritt des Meeres über die Dühne am 4.Februar entstand beim Sturm aus Nordosten eine wahre Sturmflut, welche 300.000 Quadratruthen (650 ha) der Wiesen und des Waldes überschwemmte. Die Wasserhöhe war zu 6 Fuß 8 Zoll (1,95m) über den mittlern Stand des Meeres gestiegen, die Düne von der Fischerbude zu Markgr. bis an Rosenort 450 Ruthen (2100m) lang stand ganz unter Wasser, davon wurden 370 Ruthen ganz und 80 Ruthen halb planiert. Die Warnemünder fuhren mit Böthen auf die Wiesen.

- Es ward ein groß Holzmagazin zu Wiethagen erbauet. (BK)

- 1826

- In der Nacht vom 27. - 28.Aug. brannte durch ein Gewitter das Viehhaus zu Jörshof ab.

- Geriet das Dorf in größte Gefahr da fing bei starkem Winde der Flachs in und um den Backofen der Hebamme Hoff Feuer. (BK)

- 1827 15.März

- brannte der Hof Gragetopshof ab.

- Den 19.März starb der Wildfahrer Joh.Hinrich Borgwarth 59 J.alt. (BK)

- 1828

- 29.März starb der Schulmeister zu Studthof Johann Bernhard Gerts 63 J.alt; sein Nachfolger ward Jacob Hoff aus Rövershagen.

- Den 11.Aug. hatten wir ein Gewitter mit Hagel, der vorzüglich zu Oberhagen vielen Schaden anrichtete.

- Errichtete die Stadt eine eigene Deputation zur Bewirtschaftung der Eichen in der Heide. (BK)

- 1829, 11.Jan

- starb der Holzwärter aus dem Schnatermann Claus Kröger 63 J.alt.

- Den 19.Mai ersäufte sich der Fegermeister Claus Jacob Schüning 46 J.alt im Teiche ohnfern der Brücke zu Niederhagen rechts am Wege nach Hinrichshagen. Er hatte die Taschen voll Steine gesteckt und ward erst 14 Tage nachher gefunden. Er war dem Trunke ergeben. (BK)

- 1830

- Mit der Separation und Regulierung erfolgt in Mittelrövershagen die Festlegung der Grenzen für acht Bauernhöfe. (SC)

- 1831

- Den 2.März starb der Baumwärter Jacob Hinr. Peters zu Meiershausstelle. (BK)(Nicht an der Cholera!)

- Ab Mai wüthete die Cholera in Mecklenb. und Rostock, hier im Dorf starb nur ein Mensch daran.

- Forstinspektor Hermann Friedrich Becker regt den Bau einer Chaussee von Rostock nach Rövershagen an, um einen soliden Transportweg für das Heideholz in die Hansestadt zu bekommen. (HA)

- 1832

- Ward Johann Hinrich Peters seinem Vater als Küster adjungirt.

- Vom 5. - 6.Juli ertrank in der Ostsee der schwedische Matrose Peter Friedr. Holmström und ward hier beerdigt. (BK)

- 1833

- In diesem Jahr lösete sich das Heidedepartement auf und bildete sich das 2.Forstdepartement welches die Viraition (?) der Waldungen übernahm, wogegen das Cämmerey Collegium die Jurisdiktion und das Patronat erhielte.

- Fing die Regulierung der Stadt Waldungen an welche dem Oberförster Garthe zu Remplin und dem Forstinspector Becker hieselbst von E.E.Rath übertragen war.

- Ward der Cand.ernst Carl Fried. August Wolf dem Pastor Wolf, seinem Vater adjungiert und d.14.April ordiniert.

- Den Juli 27. starb der Jäger Friedrich Johann Dewitz zu Wiethagen 60 J.alt.

- Den 9.Sept.starb der Pächter Joachim Hopff (?) zu Niederhagen 78 J:alt. (BK)

- 1834

- Ward der Forstpracticand Georg Garthe dem Forstinspector Becker adjungiert. (BK)

- 1835 den 12.Aug.

- brannte des Hausmanns Wullenbäker Scheune zu Willershagen vom Blitz entzündet ab.

- Den 4.Sept zersprang des Jägers Köhn Gewehr auf der Hühnerjagd und zerschmetterte die linke Hand, welche abgenommen werden mußte.

- Den 27.März wurde die Leiche des im Meer ertrunkenen .....(?) Odebrecht ....(?) beerdigt. (BK)

- 1836

- Starb d.6.April der hiesige Prediger Christian Carl Wolf, geb.zu Rostock 13.Nov. 1761, zum Prediger gewählt d.20.Januar 1803. Er widmete in den 33 Jahren seiner Amtsführung seiner Gemeinde alle Kräfte und hatte sich allgemeine Liebe und Achtung erworben.

- Starb 31.Mai zu Niederhagen Christian Paetow, er war zum Besuch daselbst.

- Es lösete sich die Privat Armenkasse daselbst wieder auf und erhielte die Kirche vom Überschuß des Capitals 41 Thlr. 9 Schlg. (BK)

- 1837 4.Febr.

- starb der Jägermeister Daniel Heinrich Christian Clasen. Den 18.Jan.starb der Pächter zu Studthof Hartwig Kluth.

- Den 1.Juli ward dem Einl. Hinrich Keding 70 J.alt der Schädel von einem herabfallenden Zweige zerschlagen, er lebte noch 14 Tage.

- Den 7.u.8. Apr. fiel so viel Schnee, daß einige Gebäude bis zum Dach zugeschüttet waren.

- Den 29.Nov. wüthete ein Orkan. (BK)

- 1838 28.Nov.

- ging ein 4 Hiesch Kathen in Hinrichshagen in Feuer auf.

- Ward eine Theerschwelerey im Wiethäger Revier angelegt.

- Ward ein Canal vom Moorhof zum Pramgraben gezogen. (BK)

- 1839 den 12ten März

- stürzte der Benkenhäger Einlieger David Waak von einem hohen Baum beim Zapfenpflücken im Torfbrücker Revier und starb auf der Stelle. (BK)

- 1841

- War die Chaussee von Rostock nach Ribnitz im Bau begriffen, welcher 1842 beendiget ward.

- Am Johannis feierte der Forstinspector Becker hieselbst sein 50-jähriges Dienst- und Heiratsjubileum, jedoch ganz in der Stille. Er erhielt von Serenissimo das Diplom als Forstmeister und von der Akademie das Diplom als Doctor philosophiae. Seinem Adjunkten dem Forstinspector Garthe (Georg) wurden die Geschäfte überwiesen, jener jedoch behielt sein volles Gehalt.

- Den 1.-8ten September war die Versammlung Teutscher Land- und Forstleute in Doberan. (BK)

- 1843

- Im December brannte der halbe Hof Haeschendorf ab. (BK)

- 1843/44

- Der Krug "Stadt Rostock" an der Chaussee Rostock-Ribnitz wird gebaut. (WS)

- 1844 den 27ten Juni

- ward ein Student, namens Mühlenbruch, Sohn des Besitzers von Gerdeshagen, zu Roevershagen auf dem Kirchhofe mit Glockengeläut begraben. er war mit einem Studenten Wolters aus Hamburg im Sturm in die Ostsee gesegelt, das Boot umgeschlagen und beide, sowie der Matrose, der sie gefahren hatte, waren ertrunken, Mühlenbruch am Rosenort, Wolters aber zum Fischland ans Land getrieben und dieser dort beerdigt.

- In diesem Jahre ward vom Forstmeister Becker eine Leihbibliothek für die Dorfbewohner hieselbst errichtet, deren Aufsicht der Prediger und der Forstinspector Garthe übernahmen und die vom Küster Peters administriert wird. (BK) :(erste öffentliche Leihbibliothek Mecklenburgs)

- 1845

- Polier war Zimmergesell Hoff. Gedeckt ist der Thurm vom Thurmdeckermeister Schultz zu Rostock erbaut. Der Riß dazu ward von dem Stadtbaumeister (?) ausgeführt. (sic. BK)

- 1846

- Der jetzige Rövershäger Kirchturm ward im Sommer 1846 von Schweder (?) und dem Zimmermeister Mahn in Rostock angefertigt und von dem letzteren ausgeführt. Bürgermeister waren damals in Rostock Kaufmann Bauer, Doctor Bencard und Doctor Petersen, Aeltester beim ersten Quartier Kaufmann Paetow und beim zweiten Schuster-Aeltester Seeger. Patronen der Roevershäger Kirche waren Senator Ziel und Doctor Weber, Prediger in Roevershagen E.Wolff, Kirchenvorsteher Bauer Hoff in Mittelhagen, Bauer Suhr in Oberhagen und Bauer Koopmann in Mittelhagen, Küster Peters senior und Peters junior (Adjunkt) Forstinspectoren waren der Forstmeister Becker, welcher aber schon zwischen Ostern und Johannis nach Rostock zog und der Forstinspector Garthe, Pächter in Niederhagen Ch.Hopp, in Oberhagen Pippow, in Stuthof C.Viethaack und in Purkshof Lewerentz, Schultze war der Bauer Hoff in Oberhagen. (BK)

- 1852 5. Oktober

- Der langjährig verdienstvoll für Rövershagen und die Rostocker Heide wirkende Forstinspektor Hermann Friedrich Becker in Rostock verstorben.

- 1856

- Am Ende des Monats September brannte in Hinrichshagen das Jägerhaus und 2 Katen, worin im ganzen 11 Familien wohnten, ab.

- Im Juli schlug der Blitz in die Pappel, welche am Steige vor dem Witwenhause stand. (BK)

- 1857, 6.Juli

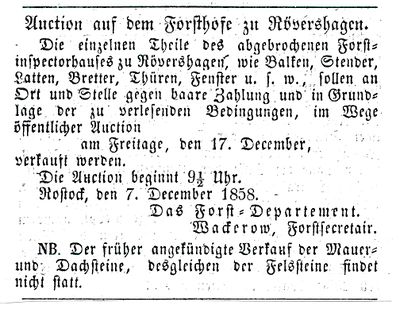

- Grundsteinlegung für die neue Forstinspektion. (HK)

- 1858

- Heu war in diesem Jahre hier bei uns im allgemeinen auch wohl nicht viel mehr, als im vergangenen Jahre. Das Winterkorn dagegen war ziemlich gut, das Sommerkorn sogar sehr gut gewachsen. Das Winterkorn hatte in einem Teil von Mittelhagen und in ganz Oberhagen sehr durch den Hagel gelitten, welcher am 12ten Juli fiel und noch viel mehr ‘Schaden gethan haben würde, wenn nicht der Wind ganz still gewesen wäre. (FBK)

- 1859

- Am 11ten Juli feiert der Forstinspektor Garthe hieselbst sein fünfundzwanzigjähriges Jubiläum, eingedenk danken sämtliche Jäger und Baumwärter mit einem silbernen Pokal und von den Mitgliedern des Forstdepartements wurde ihm ein Patent des Großherzogs überreicht, enthaltend die Ernennung desselben zum Forstmeister.

- Am 17ten August schlug der Blitz in das Witwenhaus, welches abbrannte und nicht wieder aufgebaut ward. (FBK)

- 1862

- Am 24ten November

- empfingen wir zu unserer silbernen Hochzeit aus der Gemeinde ein Geschenk von 12 silbernen Eßlöffeln und 12 silbernen Teelöffeln. (FBK)

- 1863

- In der Nacht vom 22 auf den 23ten December war ein solcher Sturm, daß in der Rostocker Heide ungefähr 26 bis 30 000 Bäume umgestürzt sind. (FBK)

Deutsches Reich bis 1918

- 1877

- Juni Beisetzung des am 26. Juni verstorbenen Oberforstmeister Georg Garthe unter der großen Linde vor dem Turm der Kirche (LKR)

- 1889

- Mit der Eröffnung der Eisenbahnstrecke Rostock-Stralsund erhält Rövershagen eine Bahnstation (SC)

- 1892

- Richard Suhr in Rövershagen geboren. (Er wird später ein bekannter Volkskundler und Mitbegründer des Museums in Ribnitz.) (HE)

- 1897

- 1. Oktober Oberforstinspector Julius Garthe verstorben, findet unter der großen Linde vor dem Turm der Kirche seine letzte Ruhe. (LKR)

- 1898

- Auf Befehl Sr.Hoheit des Herzoges Johann Albrecht vom 2.April 1898 soll eine an dem 1.Januar 1898 beginnende Chronik eines jeden Kirchspiels eingerichtet und weiter geführt werden.

- Es ist nur eine Kirche vorhanden. Der von Holz 1846 erbaute Thurm ist so schadhaft geworden, daß die Bauausführung eines steinernen Thurmes vom Patronat in Aussicht genommen ist.

- Das läuten mit der großen Glocke hat eingestellt werden müßen, weil Gefahr vorhanden ist, daß diese Glocke aus dem Lager rutscht und dadurch große Gefahr für den Glockenläuter herbeigeführt werden möge. Man begnügt sich, mit dem Klöppel anzuschlagen. Die kleine Glocke ist seit dem 28.April 1887 gerißen und seit der Zeil durchaus unbrauchbar. Vom Patronate ist wiederholt der Umguß oder die Reparatur dieser Glocke erbeten, dasselbe behandelte die Sache in der ...... .(?) Die Wiederherstellung dieser Glocke soll nun zugleich mit der Erbauung des Thurmes vorgenommen werden.

- Schulhäuser sind 3 vorhanden in der Gemeinde: in Mittelhagen, in Hinrichshagen, in Stuthof. Das Mittelhäger Schulhaus ist nach einer an demselben befindlichen Einritzung im Jahre 1816 erbaut worden. Jetziger Küster und Lehrer ist Karl ........(?) eines Lehrers Sohn aus ......(?) bei Stavenhagen. Seine Personalien u. Familie of. Familienhandbuch pag.330

- Das Schulhaus zu Hinrichshagen scheint ein alter Bau zu sein. Lehrer ist Christoph Rong aus Lützow, des Kantors Rong an der dortigen reformierten Kirche. Er ist zur lutherischen Kirche übergetreten. Seine Personalien p.205

Das Schulhaus in Stuthoff ist ein erbärmlicher alter Katen. Die Schulstube ist vor einer Reihe von Jahren in den Nachbarkaten hinzugebaut, so daß dadurch eine Stube für den Lehrer gewonnen ist.

- Lehrer in Studthoff ist Ludwig Klatt, eines Schmiedes Sohn in Wittenburg. Seine Personalien d. Familie of. pag.109 im Familienstandsbuch.

- Die Schulhäuser sind noch sämtlich mit Stroh gedeckt.- Das Pfarrhaus ist 1870 neu gebaut, als Ludwig Dolberg Pastor war, der im 70. Jahr 1875 entsetzt wurde.

- Jetziger Pastor ist Christian Schultze, Sohn des Pastors Schultze in Goldberg. Er war vorher Pastor in Jessenitz u. hieselbst gewählt 1875. Dom.p.Trin..XXI.17.Ort. Er erhielt 118 Stimmen. Sein Gegner Pastor Albrecht in Penzlin (später in Recknitz) 5 Stimmen. hinzugeführt wurde. (FBK)

- 1898

- Pastor Schultze durch den Superint. Schwane (?) aus Doberan 1875. Dom.p.Trin.XXYI.Nov.21.

- Seine Antrittspredigt hielt er sodann anno Dom. adv. III. Sein Umzug hierher war sehr kostspielig, u. weil böses Scneewetter eingetreten war, sehr mühselig. - Persönliches in Walter "Unsere Landesgeistlichen" und Familienstandsbrief p.254. (FBK)

- Die Zahl der Gemeindeglieder war Mich.1898 = 8 Hauswirthe, Wullenbäker ...(?),Crull, der Schulze,Heinr.Hoff .....(?) Kienzmann,.....(?)

- i.J. Hoff verhandelte lebhaft über ihre Vererbpachtung, welche der Magistrat zu Rostock ihm nicht zuweisen will.

- - Die Gutspächter sind: Ernst Malchin zu Oberhagen, Personalien Famil.b.p. 421.

- - Wilhelm Stichert in Niederhagen p.340.

- - Friedrich Stichert p.419 zu Stuthof; ein Pächterhof v. Rost. Jürgenshof Gustav Strömann p.266, ein aus der Magdeburger Gegend zugewanderter Landwirth.

- - Forstinspektor ist Max Garthe seit 1898. Geborn ist derselbe hierselbst 1864 Juni. -Sein Vater, dem er vorher adjungiert war, war der hiesige Oberforstmeister Julius Garthe, welcher hier am 9.Oct. 1897 starb. (FBK)

- Im Jahre 1898 wurden die beiden Kämmereisenatoren Brömann, ein Pächter zu Captow, und Rögner, ein Landmeister, zugleich krank u. dienstunfähig. Sie hatten die Kirchenrechnungssachen vertrödelt schon seit Jahren. Die Interimistischen Patrone P.J.L. Bursand, Bürgermeister in Laage, und Blaetz ein Rechtsgutachter, holten die Rechnungs....? hieselbst nach, und zwar am 14.Febr. die Jahrgänge 1889 bis 1894 und am 15. März die von 1895 bis 1897. (FBK)

- Am 14.Juli wurde hier die Synode abgehalten.(FBK)

- Am 16.Juli wurde im Küsterhause eine ....? unter dem Patronate abgehalten wegen Anlegung eines .....? auf dem Küstereigehöfte. Derselbe wurde danach auch durch den ....? Niemann in Rostock hergestellt, hart an der Vorstraße mit einem Zaune umgeben.(FBK)

- 1898

- Am 21.August.D.p.Tr.XI hielt der Superint.Pentz aus Doberan hier eine plötzliche Inspection ab. Er traf den Pastor nicht zu Hause, der Küster las die Predigt. Der Pastor predigte in Volkenshagen, was dem Sup. genügend angezeigt war. Das Resultat der Inspection ist in einem Schreiben des Superint. Penz vom 28.Aug bei den Akten. -

- Am 5.Oct.wurde ein Herbstsepardt ? im Gasthof zum "Fürsten Blücher" in Rostock abgehalten. (FBK)

- Am 20.Nov.Dom.p.Trin.XXN. Kircheninspection durch den Superint. Penz. Er hielt eine Ansprache über Ps.CXXI s.2. -Darauf Conferenz mit den Lehrern im Pfarrhause. Der Pastor fand nicht viel Freude in den Augen des Herrn Superintendenten. Die Predigt des Pastors war ihm nicht klar genug. Er mußte über den vorgeschriebenen Text Matth.XXII,23 - 33 predigen. - Am 21.August wurden die drei Schulen inspiciert. (FBK)

- 1899

- Am 1.März war der Pastor zum Präpositus nach Toitenwinkel geladen, um mit ihm zusammen eine Erzieherin zu prüfen. -

- Am 11.April wurde in der Schule durch den Pastor das vom Herzog- Regenten Johann Albrecht als Zeichen der Anerkennung der Schule geschenkte Bildnis des Großherzoges Friedrich übergeben. - Die Schriften dazu bei den Akten. -

- Von Pfingsten bis D.p.Trin.X ist der Pastor schwer erkrankt gewesen, so daß er sich alle 14 Tage durch Prädikanden hat vertreten und Taufen und eine Beerdigung durch die Amtsbrüder in Bentwisch, Volkenshagen und Blankenhagen hat verrichten lassen müssen. - Am D.p.Tr.XI hat er wieder angefangen zu predigen. (FBK)

- 1900

- Laut Vertrag vom 25./30. Januar, der am 6.Febr.d.J. die oberheitliche Bestätigung erhalten, ist nun ein Teil des der hiesigen Pfarre zu liefernden Holzdeputates abgelöst, nämlich

- 41 rm Eichenknüppelholz (3M pro rm)

- 2 rm Buchenkluftholz (5M a rm)

- 11 rm Kiefernkluftholz (4 M a rm)

- 11 rm Ellernkluft (4 M a rm)

- Es wurden dafür dem jeweiligen Pastor im Johannistermin jedesmal je 221 Mark ausgezahlt.

- Es verbleiben der Pfarre:

- 45 rm Buchen, die weiter in natura geliefert werden und

- 10 rm Kiefernkluft von den Gütern Niederhagen (55 rm)

- 10 rm Ellernkluft und Oberhagen (10 rm) anzuliefern sind. (FBK)

- Im Frühling wurde der alte, im Jahre 1846 erbaute Holzturm abgebrochen. An seiner Stelle wurde ein neuer, massiver Turm aufgeführt, der am 13. Juli gerichtet werden konnte.

- Die seit dem Jahre 1887 gerissene kleine Glocke wurde, nachdem sie umgegossen war, am 13. Sonnt.vor Trin. vom Pastor durch Geleut am Gottesdienst eingeweiht. (FBK)

- 1901

- Im Januar wird der nunmehr vollendete neue Turm und die durch neuen Anstrich geschmückte Kirche der Gemeinde vom Patronat zur Benutzung übergeben, nachdem solange interimistisch im Schulhause Gottesdienst abgehalten war. (FBK)

- 1902

- Am 23. Mai stirbt nach langer Krankheit der Pastor Christian Schultze im Alter von fast 66 Jahren, der seit Dezb. 1875 in hiesiger Gemeinde das Pfarramt verwaltet hat. (FBK)

- Mit der Aufwartung während des Gnadenjahres, das übrigens vom Patronat bis zum 1.Juli 1903 verlängert wird, wird der Pastor Haefke - Volkenshagen beauftragt. (FBK)

- Von Mitte Juni bis Mitte August wird das Schulhaus in Hinrichshagen durchgebaut. Der Schulunterricht, der wegen des Baues in der Schulstube nicht erteilt werden kann, wird in das Wiethäger Samenhaus verlegt. (FBK)

- 1903

- Am 26. April folgt Gertrud Schultze, Tochter des Pastors Schultze, noch auf dem Sterbebett konfirmiert, ihrem im Tod vorangegangenen Vater im Tode nach, eben 14 Jahre alt. (FBK)

- Am Sonntag Invocavit, d.1.März, findet die Wahl eines neuen Pastors statt. Es sind der Gemeine zur freien Wahl präsentiert:

- Rektor Werner - Gadebusch

- Pastor Borgwardt - Rechlin

- Konrektor Ritter - Ludwigslust.

- Bei der Wahl, die altem Herkömmen gemäß vom Patronat geleitet wird, erhält von 141 abgegebenen Stimmen Rektor Werner 105, Borgwardt 13, Ritter 23 Stimmen. Werner ist somit mit großer Stimmenmehrheit gewählt. Den sogenannten Honoratioren der Gemeinde sagt der gewählte Pastor nicht zu, und schon gleich nach der Wahl wird darauf hingearbeitet, die Wahl Werners rückgängig zu machen. Man wirft ihm unerlaubte Wahlumtriebe vor. Die von ihm selbst, mehr aber noch von seinen Angehörigen und Verwandten ins Werk gesetzt sein sollen. Er soll auch in seiner Wahlpredigt in unerlaubter Weise für seine Person geworben haben. Wie viel Wahres an diesen Beschuldigungen ist, kann der Berichterstatter nicht beurteilen. Jedenfalls. Jedenfalls ist dem Rektor Werner vom Oberkirchenrat nahe gelegt worden, zurückzutreten, was dieser dann auch getan hat. - Über diesen Ausgang der Pfarrerwahl bricht bei den kleinen Leuten helle Empörung aus. Sie wollen, wie sie sagen, "ihren, von ihnen ordnungsgemäß gewählten Pastor haben und keinen anderen". Die Empörung und Unzufriedenheit in der Gemeinde wird von bestimmter Seite her gehörig geschürt, teilweise in widerwärtiger Weise, und wächst immer mehr. Selbst die bevorstehende Reichstagswahl wird benutzt, um die Unzufriedenheit zu schüren. Ein liberaler Wahlredner hält auf dem Rövershäger Krug eine Wahlrede über "Reichstagswahl und Pfarrerwahl". In der Lübecker Eisenbahnzeitung erscheint ein Artikel über die `Ritterwahl in Ränkeshausen´, der in glühenden Parolen das den kleinen Leuten in der Rövershäger Gemeinde geschehene Unrecht schildert. Kein Wunder, wenn diese erklären, sie würden bei einer neuen Kirchenwahl einfach nicht in der Kirche erscheinen. Von dieser Drohung haben sie aber wohlweislich keinen Gebrauch gemacht. Die neue Wahl wird vom Patronat auf den Sonntag Rogate d.7. Mai, angesetzt. Diesmal wurden der Gemeinde präsentiert:

- Rektor Wegner - Doberan

- Rektor Iaacks - Warin

- Rektor Schultz - Neustadt.

- Es wurden 107 Stimmen abgegeben, wovon Wegner 3, Iaacks 30, Schultz 74 Stimmen erhält. Damit ist Schultz gewählt. Dieser wird am 1.Sonnt. post Trin. durch den Superintendenten Dr.Behm introduzirt. er hält zugleich seine Antrittspredigt über Luk. 16.19-31. das Evangelium des betr. Sonntages. Anfang Juli siedelt Schultz von Neustadt hierher über und hält am 5.Sonnt.p.Trin.,also am Bettag vor der Ernte, seine erste unter den fortlaufenden Predigten.

- Die verwitwete Pastorin Schultze zieht nach Gehlsdorf. Die Kämmerei hat ihr 450 Mark Mietsentschädigung zugebilligt.

- Um Weihnachten herum wird eine Hauskollekte für ein in Schwerin zu erbauendes Männersiechenhaus in der Gemeinde abgehalten. Nach Abzug der Unkosten kann als Ertrag der Kollekte 81,10 M abgeschickt werden.

- Bei Gelegenheit der Pfarrbaukonferenz bittet der Pastor das Patronat um Schenkung eines neuen Altar-Kruzifixes. Das alte war beim Durchbau der Kirche und Neubau des Turmes zerbrochen worden. - Anfangs Dezember teilt das Patronat mit, daß es 100 Mark zur Anschaffung eines Kruzifixes zur Verfügung stelle. Pastor besorgt ein solches von der Kunstanstalt der Berliner Stadtmission. Das Kruzifix, Ebenholz mit echtem versilbertem Bronzeträger, trifft am 23. Decb. hier ein und dient zum ersten Mal am Weihnachtsfest als neuer, schöner Schmuck der Kirche. (FBK)

- 1904

- Schon wärend der ganzen zweiten Hälfte des Jahres 1903 waren wegen Vererbpachtung der hiesigen Pfarrländereien an die Stadt Rostock Verhandlungen geschlagen zwischen Pastor, Kämmerei und Oberkirchen-rat. Der Kämmerei liegt sehr daran, den Pfarracker zu erwerben, weil die hiesigen Hauswirte vererbpachtet werden sollen und nach ihrer Vererbpachtung nicht mehr nötig haben, die Kühe der Forstarbeiter und desd Küsters, wie bisher, auf ihre Weide zu nehmen. Die Kämmerei ist somit genötigt, einen Weideplatz für diese Kühe zu schaffen. dazu liegt ihr der Pfarracker sehr bequem, der schon lange Jahre hindurch nicht bestellt worden ist, sondern immer als Weide für des Pastors Kühe gedient hat. Der Oberkirchenrat ist bereit, die Vererbpachtung gegen einen von 10 zu 10 oder von 20 zu 20 Jahren neu zu regelnden Kanon zu genehmigen. Auch der Pastor erklärt sich bereit.. Da er aber den in der Nähe des Waschhauses außerhalb des Gartens liegenden Teich nicht entbehren kann, (zum Zweck der Wäsche und des Begießens durchaus notwendig!) stellt er die Bedingung, daß der Teich und etwa 400 Quadratruten des ihn umgebenden Ackers zum Garten geschlagen werden, und daß der ganze Garten, incl. des Reservats, das der Pfarre verbleiben soll, und das bisher als Standkoppel gedient hat, mit einem haltbaren, sicheren Drahtzaun umgeben werde. Die Erfüllung dieser Bedingungen wird zugesagt. - Nachdem die eben erwähnten 20 Ruten (Teich und umgebendes Land), außerdem noch 80 Ruten, die zur Erweiterung der anno 1888 errichteten Pfarrhäuslerei dienen sollen, vom Pfarracker abgetrennt sind, soll nunmehr im Sommer in einer Schlußsitzung über die Vererbpachtung der noch verbleibenden 5110 Ruten Ackers verhandelt werden, ebenso über die Vererbpachtung der zur Pfarre gehörigen Wiesen. In dieser Sitzung, die in der Kämmerei zu Rostock stattfindet, erklärt der Vertreter der Kämmerei plötzlich, die Stadt Rostock sehe von einer Vererbpachtung der Pfarrländereien ab, sie wolle dieselben vielmehr gegen Erlegung eines einmaligen Kaufpreises erwerben. der Superintendent ist, - trotz der Einsprüche des Pastors - sofort bereit, den Verkauf der Pfarrländereien beim Oberkirchenrat zu befürworten, und der Oberkirchenrat erklärt sich auch - trotz aller bösen Erfahrungen bei Verkäufen von Pfarrlande wie in früheren Zeiten - damit einverstanden, daß die Pfarrländereien gegen ein Kaufgeld in den Besitz der Stadt Rostock übergehen - für immer!! Als Kaufpreis werden 20685,43 Mark vereinbart. Dieser Preis ist in der Art berechnet, daß für die 5110 Quadratruten Acker 511 Mark ( 10 Pfennige pro Rute!) für die Wiesen 213 Mark, im ganzen also 724 Mark in Ansatz gebracht sind. Diese 724 Mark als Zinsen gedacht, ergeben das Kapital von 20685,43 Mark ( das Nähere hierzu siehe in den Akten über die Pfarrländereien!)Der Kaufvertrag ist unter dem 15./23.Septb.1904 abgeschlossen und am 24.Oktober 1904 oberbischöflich bestätigt worden. Die aus dem Kaufpreis aufkommenden Zinsen stehen dem jeweiligen Pastor zu, jedoch nicht in vollem Umfang. Der Pastor muß vielmehr ein Fünftel dieser Zinsen als für die Pfarre zu kapitalisierenden Betrag abgeben. So bildet sich mit dem Jahre 1904 ein Pfarrfonds, der sich von Jahr zu Jahr um 1/5 jener Zinsen vergrößern wird. Die Verwaltung dieses Fonds steht dem Pastor zu, der aber dem Superintendenten alljährlich bis zum vorgeschriebenen Termin darüber Rechnung abzulegen hat. Mit dem Verkauf der Pfarrländereien hängt zusammen eine Änderung betr. die von den Hauswirten zu leistenden Anfuhr von 4 Fuhren Heu. Die Hauswirte haben sich bereiterklärt, für diese 4 Fuhren (a 6 Mark) jährlich an den Pastor 24 Mark, jeder 3 Mark, zu zahlen. Diese 24 Mark sollen immer zusammen mit dem Michaelisopfer eingesammelt werden. Die Hauswirte haben in die Pfarre 12 Scheffel Roggen, 36 Sch.Gerste und 48 Sch. Hafer = Rostocker Maß = zu liefern (§ 22.1a des Rövershäger Dorfkontraktes !). Für dieses Korn hat die Kämmerei seit langen Jahren den Hauswirten den entsprechenden Geldbetrag bezahlt, und zwar nach Martinipreisen. Die Kämmerei ließ den Schulzen das Geld zukommen, der es dann unter die übrigen Hauswirte verteilte. Die Hauswirte aber gaben zum größten Teile nicht das Geld an den Pastor, sondern lieferten ihm das Korn in oft recht minderwertiger Qualität in natura. Der Pastor ist, da er ja keine Wirtschaft mehr hat und haben kann, deshalb bei der Kämmerei darum übereingekommen, daß diese den bisher an die Hauswirte bezahlten Geldbetrag direkt an ihn auszahlen. Die Kämmerei war dem nicht entgegen, und so ist denn die der Pfarre von den Hauswirten zustehende Kornlieferung von jährlich 12 Sch.Roggen, 36 Sch.Gerste u.48 Sch.Hafer vertragsmäßig für immer in eine Geldzahlung, die nach Martinipreisen von der Kämmerei an den Pastor zu leisten ist, umgewandelt. Dieser Vertrag ist unter d.24.Januar 1904 oberbischöflich bestätigt worden. (s.Akten!) (FBK)

- 1904

- Ostern, ist der Lehrer Klatt aus Stuthof in das neuerbaute Schulhaus zu Niederhagen eingewiesen worden. Die Schule in Stuthof geht ein, dafür ist in Niederhagen eine Schule errichtet worden. Die neue Schulstube ist ein für ca. 48 Schüler genügender Raum, sehr hell und luftig, mit praktischen neuen Schulbänken und Schultischen ausgestattet. Das freundliche Schulhaus entspricht allen Anforderungen, die man an ein solches stellen kann. Bei der Verlegung der Schule von Stuthof nach Niederhagen vernotwendigt sich eine neue Verteilung der Schulkinder aus den einzelnen Ortschaften.

- Es wurden zugewiesen der Schule zu Niederhagen: die Kinder aus Niederhagen, Stuthof, Jürgshof und die Kinder vom Westende Rövershagens (Taubenberg, Forstgehöft, Hufe I, Wildfahrer und die dort liegenden Katen)

- Die Schule in Hinrichshagen giebt ab die Kinder von Niederhagen und erhält dafür diejenigen aus Wiethagen.

- Die Schule in Rövershagen, behält aber diejenigen von Purkshof und Oberhagen.

- Im Laufe des Sommers 1904 wird das Pfarrhaus einem langwierigen Durchbau unterworfen. Die Ständer oben sind zum großen Teil bereits vergangen, und das Dach ist schadhaft geworden. So wird den der ganze obere Teil des Hauses abgerissen und erneuert und das ganze Haus mit einem neuen Schieferdach versehen. Das Pfarrhaus hat durch diese Änderung sehr gewonnen, um so mehr, als noch einige neue Stuben hinzugekommen sind und ein ordentlicher Rauchboden, der bisher fehlte, geschaffen ist.

- Im Novbr.hat d. Pastor das der Pfarre gebliebene Reservat (bisher Stadtkoppel) auf seine Kosten rigolen lassen (60-70 cm tief) und den ganzen Ort mit Obst bepflanzt, und zwar zum größten Teil mit Apfelzwergbäumen, gleichfalls auf eigene Kosten. Vorher ist dieses Stück Land, da es zu naß war, abdräniert. Die Drains hat die Kämmerei geliefert, die Ausgaben an Tagelohn hat der Pastor zu tragen. Bei dieser Gelegenheit ist auch der alte Garten der Länge nach, vom Waschhause bis zum Graben an der Nordseite, durch einen Strang drainiert worden. (FBK)

- 1905

- Im Frühling des Jahres 1905 ist um den ganzen Garten, incl. Reservat, der versprochene Drahtzaun errichtet worden. Die Pfähle sind eichen, also auf lange Zeit haltbar. Der Draht ist ziemlich dichtmaschig und bietet deshalb sicheren Schutz gegen etwa eindringende Hasen und dgl.

- Im Laufe des Jahres ist mancherlei zum Schmuck der Kirche angeschafft worden. Am 31. Aug. traf eine neue vom mecklenburgischen Posamenten- verein angefertigte Altarbekleidung, sowie eine neue Altarpult- und Kanzelpultdecke ein. Alles ist aus grünem Tuch angefertigt. Altarbehang und Kanzeldecke sind mit Goldstickereien versehen. Letzteres enthält das Monogramm ....Die Altardecke zeigt vorn ein goldgesticktes Kreuz mit der Umschrift: Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns erst geliebt. Das gleichfalls neu angeschaffte leinene Altartuch enthält den rotgestickten Spruch: Das Blut Jesu Christi muß uns rein von aller Sünde. Nachträglich wurden noch Schutztücher von gemeinem Leinen beim Posamentenverein bestellt, die im Oktober geliefert wurden. Die Kosten für den Altar- und Kanzelschmuck sowie für die Schutztücher wurden aus den angesammelten `milden Gaben´bestritten. Da uns für den Altar- und Kanzelschmuck nur ca.100 Mark zur Verfügung standen, kam der Pastor beim Vorstand des Posamentenvereins ein um Ermäßigung der kosten, die in entgegenkommender Weise gewährt wurde. der ganze Kanzel- und Altarschmuck hat nur 100 Mark, die Schutztücher 20 Mark gekostet. Im Oktober ist aus der Kirchenkasse ein Opferteller aus poliertem Messing, versilbert, angeschafft worden, auch von der Kunstanstalt der Berliner Stadtmission bezogen worden ist. (FBK)

- 1906

- Auf Anregung des Pastors und nach langen diesbezüglichen Verhandlungen mit der Kämmerei wird Ostern 1906 in allen drei Schulen der Gemeinde Handarbeitsunterricht eingeführt, der für alle Mädchen, wenn sie 8 Jahre alt sind, obligatorisch ist. Als Lehrerinnen für diesen Unterricht, der in 6 Stunden wöchentlich erteilt werden soll, wurden gewonnen : die frau des Lehrers Hansen für die Schule in Rövershagen, die Frau des Lehrers Rong für Hinrichshagen und für die Schule in Niederhagen die unverehelichte Näherin Marie Papenhagen in Niederhagen. alle drei legten, um den Nachweis ihrer Fähigkeit zur Erteilung des Industrieunterrichtes zu erbringen, eine Prüfung in Neukloster ab, die von allen bestanden wurde.

- Im Laufe des Sommers wird das alte Strohdach des Küsterhauses abgerissen und statt dessen dem Küsterhause eine Bedachung von Zementziegeln gegeben. Bei dem zu diesem Zweck nötigen Durchbau werden oben zugleich 2 neue Stuben hergerichtet, eine am Südgiebel des Hauses, die andere vorn über der Haustür.

- Am 23. November wird die zur Pfarre gehörige Scheune an der Westseite des Teiches, da sie nach dem Verkauf der Pfarrländereien überflüssig geworden ist, auf Abbruch verkauft, und zwar für 241 Mark. Diese Summe wird dem Pfarrfonds zugelegt. Die Zinsen von den 241 Mark stehen ohne Abzug dem jeweiligen Pfarrer zu. (FBK)

- 1907

- Von Ostern 1907 ab dürfen die Kinder vom Westende des Dorfes Rövershagen, die seit Ostern 1904 der Schule in Niederhagen zugewiesen waren, wieder, wie seit alters her und wie nur billig, die Schule in Rövershagen besuchen. Da durch diesen Zuwachs die hiesige Schule überfüllt wird, wird bis auf weiteres in dieser Halbtagsunterricht erteilt. Dadurch entstehen zwei Klassen. Zur zweiten Klasse, der unteren Stufe, gehören drei Jahrgänge; die übrigen 5 Jahrgänge werden der ersten Klasse, der Oberstufe zugewiesen. Die Oberstufe hat durchweg am Vormittag, die Unterstufe am Nachmittag Unterricht. (näheres darüber je in den Schulakten und Stundenplänen!) (FBK)

- 1908

- Mit dem 1.Januar 1908 tritt nach Verfügung des Oberkirchenamts vom 12.Sept 1907 eine neue Ordnung für Begräbnisgebühren in Kraft. Es ist fortan zu zahlen:

- 1) für Erwachsene (über 15 Jahre) ohne Rede = 5,18 M, mit Rede = 6,35 M

- 2)für Kinder zwischen 6 Wochen und 15 Jahren ohne Rede = 3,00 M; mit Rede = 4,17 M

- 3)für totgeborene Kinder und Kinder unter 6 Wochen, nach einfachem Ritus = Nicht, wenn Pastor Rede hält = 1,17 M

- 4)für Leichen anderwärts nahmhafter, aber in der Gemeinde Rövershagen gestorbener und auch auswärts beerdigter Personen sind nur dann Gebühren zu zahlen, wenn kirchliche Funktionen in Anspruch genommen wurden.

- 5)Für auswärts nahmhafte u. gestorbene Leichen, die hierher zur Beerdigung überführt werden, bleiben, wie bisher, die dergestalten Gebühren von Bestand.

- Die der Kirche, dem Pastor und dem Küster durch diese Neuregulierung entstehenden Einbußen sollen aus dem Kirchenfonds ersetzt werden, und zwar

der Kirche mit 2,35 M jährlich, dem Pastor mit 5,15 M jährlich, dem Küster mit 1,78 M jährlich.

- Um Johannis ist in der Gemeinde eine Hauskollekte zum Besten des Gotteskastens abgehalten werden. Es konnten nach Abzug der Unkosten 75 Mark eingeschickt werden.

- Im Sommer wurde an der Nord- und Westseite des Friedhofes, soweit derselbe hier nicht eingefriedigt war, ein weiß gestrichener Lattenzaun errichtet, der sehr zur Verschönerung des Friedhofes beiträgt und ihn zugleich schützt gegen das Eindringen von Kühen und anderen Tieren. Dem Wohlwollen und Entgegenkommen des Patronats ist es zu danken, daß der Altarraum der Kirche erheblich verschönert ist, indem die Schranken um den Altar sowie das um diesen liegende Kniekissen erneuert, die Schnitzereien des Altaraufsatzes neu gemalt, bzw neu vergoldet worden sind unter Aufwendung erheblicher Kosten. Dadurch hat die ganze kirche unendlich gewonnen, und der freundliche Eindruck, den die hiesige Kirche auf jeden macht, der in sie eintritt, ist dadurch noch wesentlich erhöht worden.

- Im Herbst ist die in Graal-Müritz neu erbaute Kirche eingeweiht worden in Gegenwart des Großherzoges und der Großherzogin. Der neu entstandenen Gemeinde Graal-Müritz ist auch Torfbrücke und das Torfbrücker Waldhaus zugeteilt worden, die bis dahin zur hiesigen Gemeinde gehörten. Die aus Torfbrücke und Waldhaus eingehenden Gebühren, besond. das Michaelisopfer, stehen, so lange der jetzige Rövershäger Pastor im Amt ist, diesem zu. Fürderhin ist es den Einwohnern von Torfbrücke und Waldhaus gestattet, in Rövershagen taufen und beerdigen zu lassen etc., so lange die Amtsdauer des jetzigen Pastors währt. (FBK)

- 1909

- Im Waldhause wohnte seit mehreren Jahren schon bloß noch eine Familie. Am Ostern 1909 ist auch diese fortgezogen. Seitdem steht das Waldhaus leer und soll, weil sehr baufällig, dazu sowieso im Walde gelegen, nicht mehr bewohnt werden, sondern über kurz oder lang abgebrochen werden. Dafür ist vor einigen Jahren bereits ein neuer dritter Forstarbeiterkaten in Torfbrücke gebaut worden, der von 4 Familien bewohnt wird. Im Sommer ist die Süd- und die Ostseite der Kirche mit mit selbstklimmendem Wein (Ampelopsis Veitchii und Ampel.Engelmanii) bepflanzt, wodurch, wenn der Herr Gedeihen giebt, auch das Äußere des Gotteshauses sehr gewinnen wird.

- Am 15.November starb, 61 Jahre alt, die Witwe Auguste Marie Dorothea Peters, geb Borgwardt, Ehefrau des anno 1882 gestorbenen hiesigen Küsters Johann Carl Adolf Peters. Sie war seit der Zeit ihrer Ehe hier, wo sie den lange schwerkranken Mann zu pflegen hatte, eine rechte Kreuzträgerin gewesen und ist ihr Leben lang eine solche geblieben. Zumal in den letzten Jahren hat sie selber an schwerer Krankheit zu tragen gehabt, treu gepflegt von ihrer Tochter Marie, der Frau des jetzigen Lehrers und Küsters Hansen. (mit Bleistift kaum leserliche Anmerk.:gest 1952...?)

- Um Weihnachten wurde in der Gemeinde eine Hauskollekte abgehalten zum Besten der Mission in Deutsch-Ostafrika. Diese Kollekte brachte netto die Summe von 70 Mark. (FBK)

- 1910

- Der Pastor bittet die Kämmerei, sie möge ihm für seine Amtszeit das der Pfarre noch zustehende Deputatholz (s.1900!) nicht in natura verabfolgen lassen, sondern ihm den dafür ausgesetzten Betrag von 381,25 Mark auszahlen. (Dieser Preis ist seit vielen Jahren schon von der Kämmereikasse an die Forstkasse bezahlt worden.) Kämmerei erklärt sich bereit, die Bitte des Pastors zu erfüllen, behält sich aber vor, die betr. Verfügung zurückzunehmen, "wenn dazu ein Anlaß gegeben ist." Das betr. Deputatholz ist von den Gütern Niederhagen (55 rm) und Oberhagen (10 rm) anzufahren. Die freie Anfuhr wird dem Pastor mit 65 Mark berechnet. Das Gut Oberhagen verpflichtet sich zur Zahlung von 10 Mark, das Gut Niederhagen zur Zahlung von 45 Mark pro anno an den Pastor, so lange dieser auf die Anfuhr des Holzes verzichtet.

- Mit Johannis 1910 beginnt für das Gut Niederhagen eine neue Pachtperiode. Pächter bleibt der bisherige Pächter Wilh.Stichert: Auf ein entsprechendes Antrag des Pastors an die Kämmerei ist in den Pachtkontrakt die Bestimmung aufgenommen, daß, so lange die jetzige Pachtperiode dauert, alle Abgaben des Gutes Niederhagen an die Pfarre in Geld zu zahlen sind. Dabei sollen für Eier, Kaff u.s.w. die Preise gelten, die in den `Grundsätzen für die Veranschlagung von Pflanzen´(Regierungsbl.1906, No.5) festgesetzt sind, das Korn soll nach der höchsten Rostocker Notiz des Michaelistages bezahlt werden.

- Seit vielen Jahren nicht sind so wenige Geburten in der Gemeinde Rövershagen gewesen wie in dem Kirchenjahr 1909/1910 (16!). Selten sind aber auch so wenige Todesfälle vorgekommen wie in diesem Jahr. Es sind nur 6 Personen beerdigt, und unter diesen 6 war noch ein totgeborenes Kind und eine Leiche, die von Wandsbeck hierher gebracht war zur Beerdigung. (FBK)

- 1912, 13.3.

- Die Rostocker Bürgerschaft beschließt die Abtrennung der "Heideortschaften" von Rövershagen

- 17.4. Schaffung einer eigenen Schulzenstelle für Rövershagen (AHR 1.4.17 Sig.251/1)

Deutsches Reich bis 1945

- 1922

- Gebietsstreitigkeiten zwischen Rövershagen und der Hansestadt Rostock um die zu Rövershagen gehörende Enklave am Taterhörn zwischen Hohe Düne und Markgrafenheide. (AHR)

- 1924

- Die Hansestadt Rostock als Eigentümer der Liegenschaften wandelt sieben der acht bestehenden Zeitpachtbauernstellen in Erbpachthöfe um. (SC)

- 1944

- Errichtung eines Frauenkonzentrationslagers in Oberhagen (SC)

SBZ und DDR bis 1990

- 1946

- Auf Grund des Zustroms von Flüchtlingen und Vertriebenen verdoppelt sich die Zahl der Rövershäger Einwohner auf mehr als 1000 Bewohner. (SC)

- 1952'

- Gründung des Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebes Rostock mit Sitz in Rövershagen. (SC)

- 1958

- Auf der Grundlage enteigneter und aufgegebener Bauernhöfe wird nach mehreren Zwischenstationen das Volkseigene gut (VEG) Rövershagen gegründet.(SC)

- 1971

- Eröffnung eines neuen Schulgebäudes der Polytechnischen Oberschule Rövershagen mit 8 Klassen und 4 Fachräumen. (SC)

- 1973

- Rund 1100 Fichten lieferte der Forstwirtschaftsbetrieb Rövershagen Ende November an den VEB Schiffsversorgung Rostock. Die mit Wurzeln ausgegrabenen Bäume gingen mit Schiffen auf die Reise, die zu Weihnachten auf hoher See oder im Ausland sind. Ferner liefrte der Forstbetrieb Anfang Dezember noch 40 000 Weihnachtsbäume, die in der Rostrocker Heide, auf dem Darß sowie in der Nähe von Barth und Marlow geschlagen wurden. (UM 12/1973)

- 1974, 1.8.

- Die Pfarrstelle Volkenshagen wird stillgelegt, Volkenshagen mit Mönchshagen und Vogtshagen werden der Rövershäger Kirchgemeinde angegliedert.

- 1979

- Einweihung eines Landambulatoriums im Gebäude der einstigen Molkerei. (SC)

- 1985

- Eröffnung einer neuen Kaufhalle. (SC)

die heutige Zeit

- 1994

- Übergabe eines neuen Gebäudes für das Gymnasium und Baubeginn neuer Wohnviertel in Rövershagen. (SC)

- 1998'