Die Stadt Bad Doberan und ihre Geschichte: Unterschied zwischen den Versionen

(→Handel) |

(→Handel) |

||

| Zeile 1.491: | Zeile 1.491: | ||

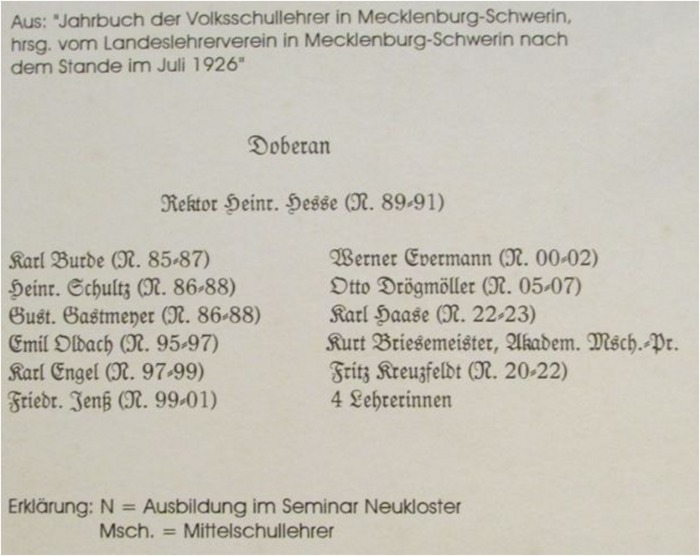

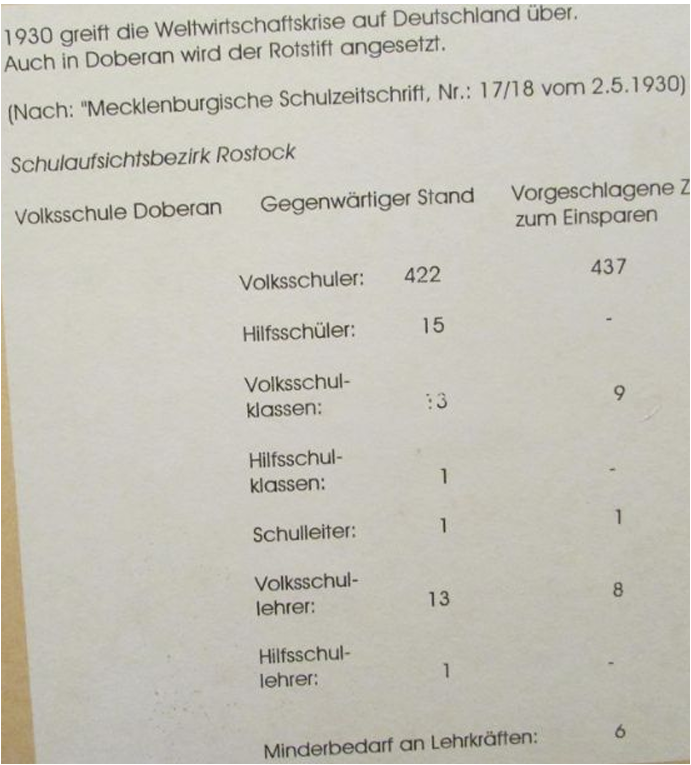

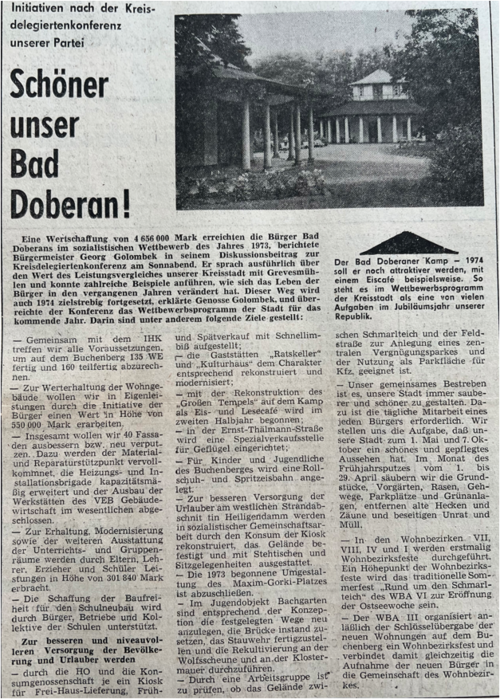

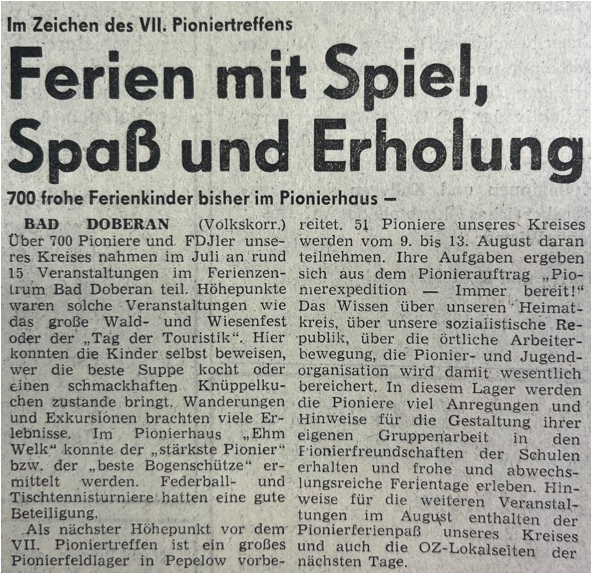

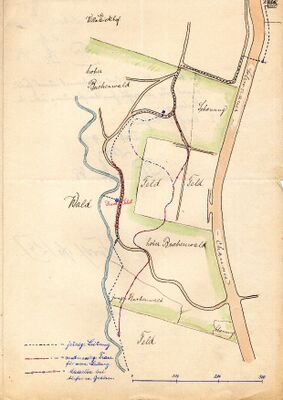

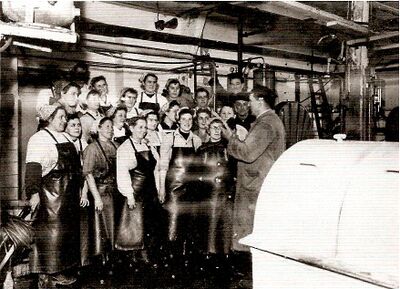

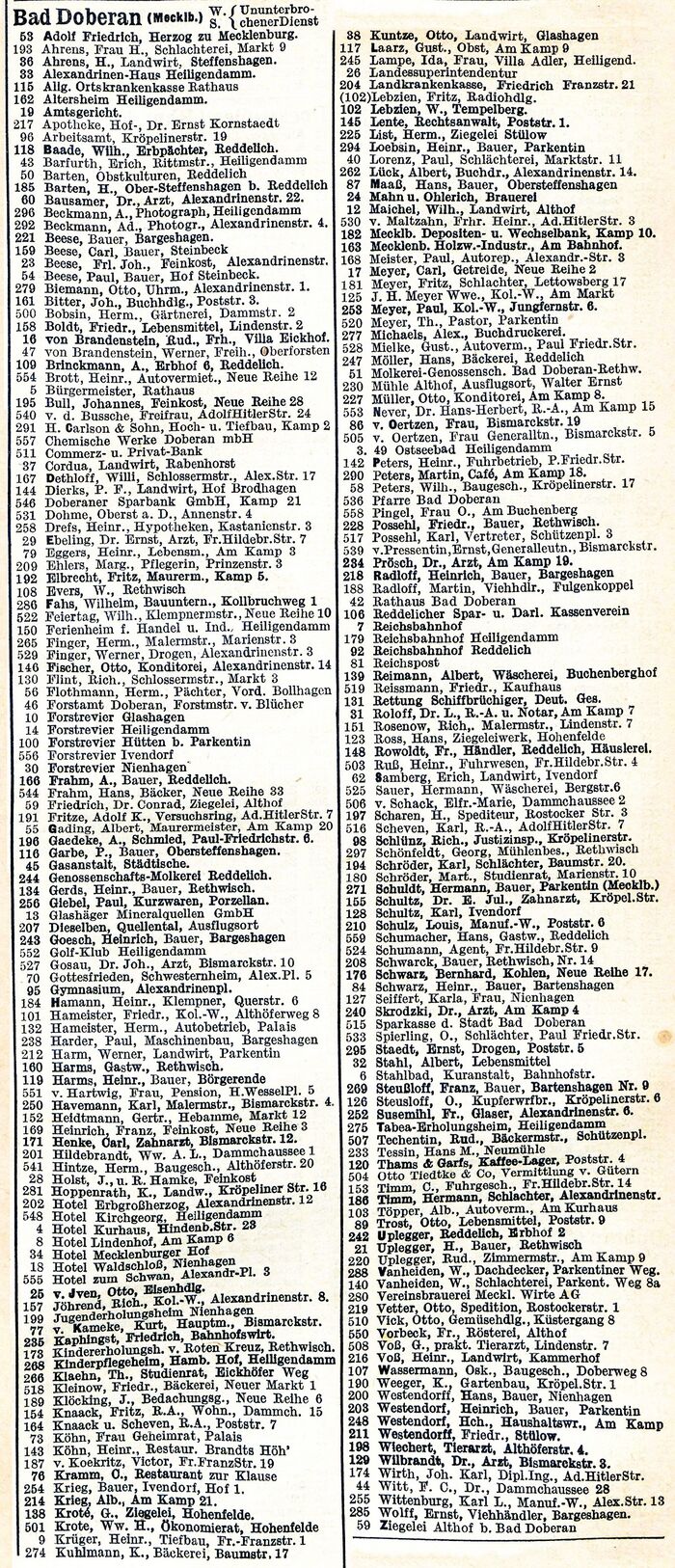

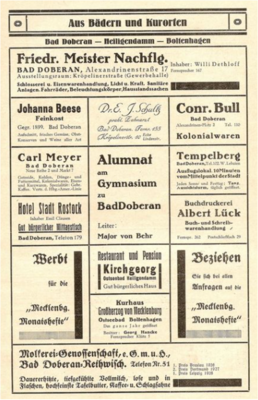

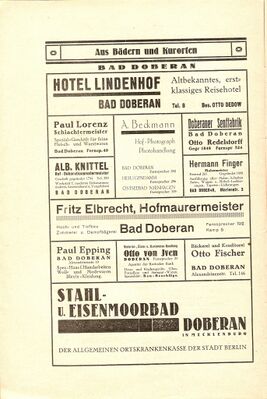

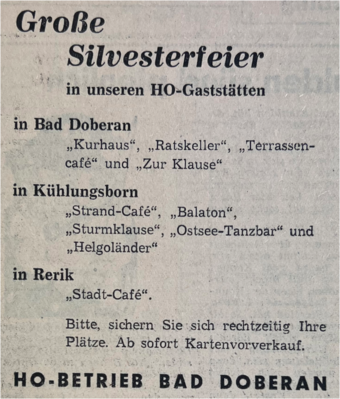

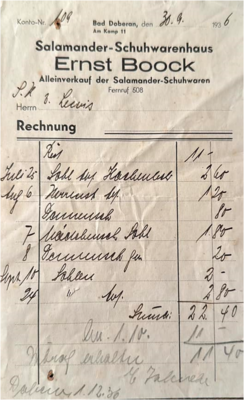

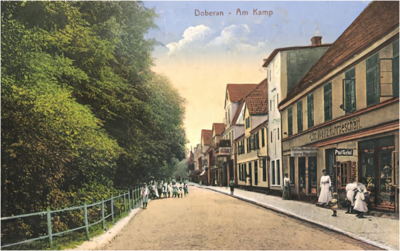

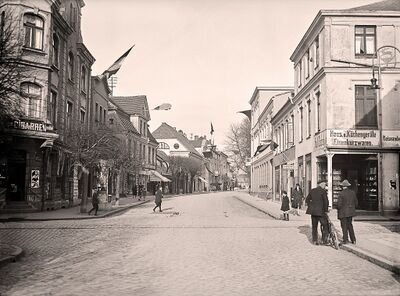

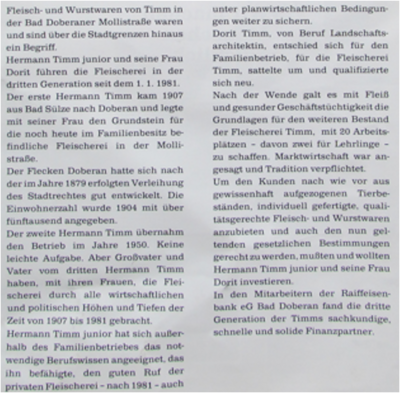

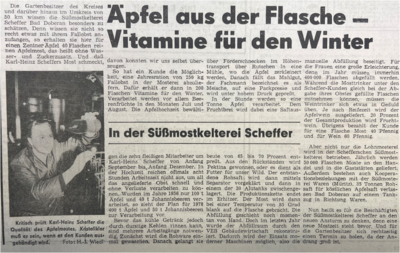

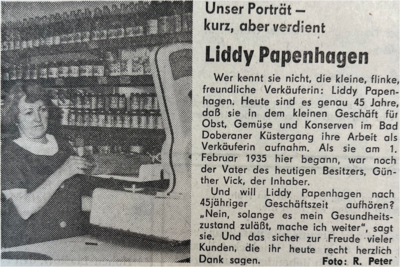

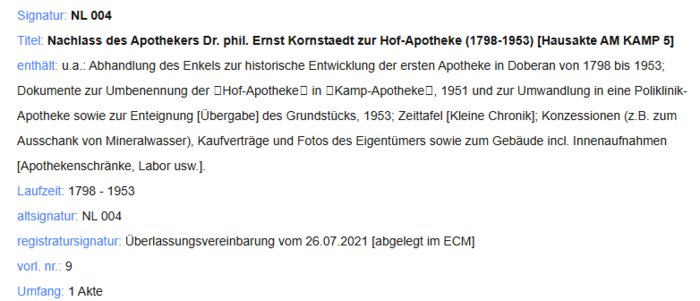

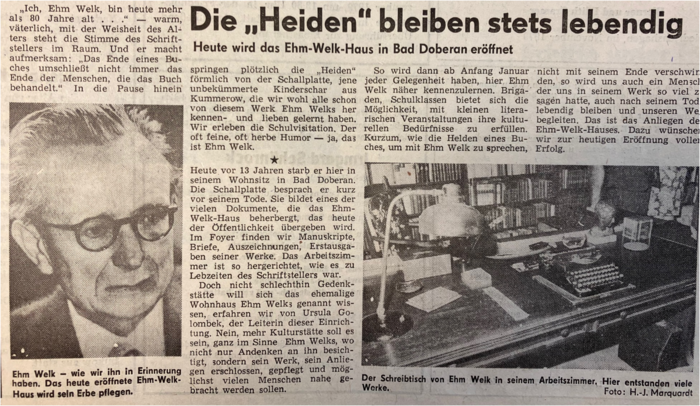

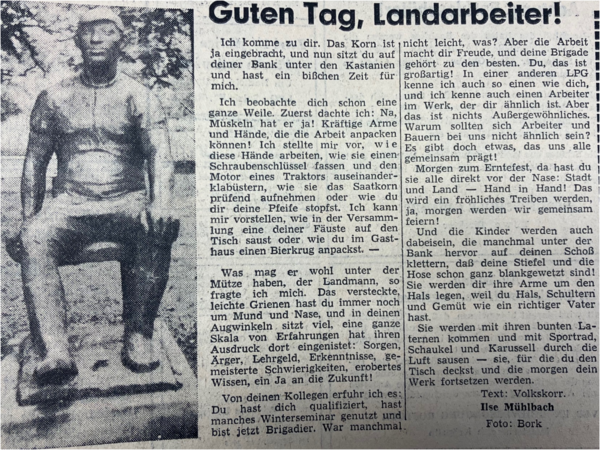

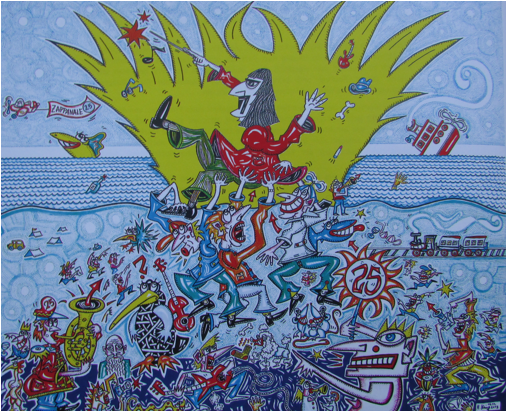

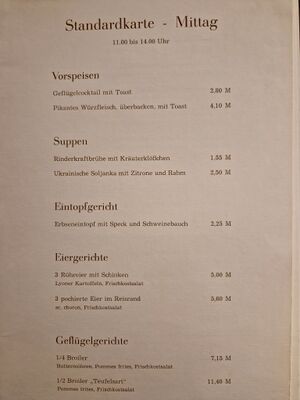

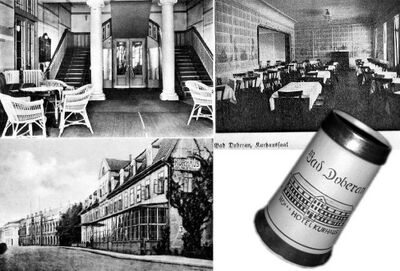

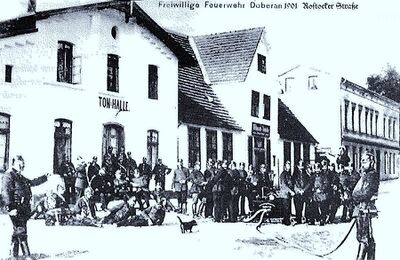

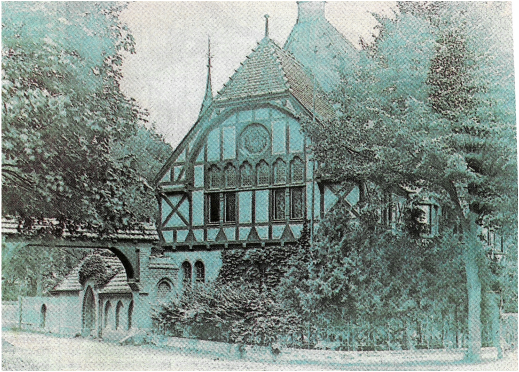

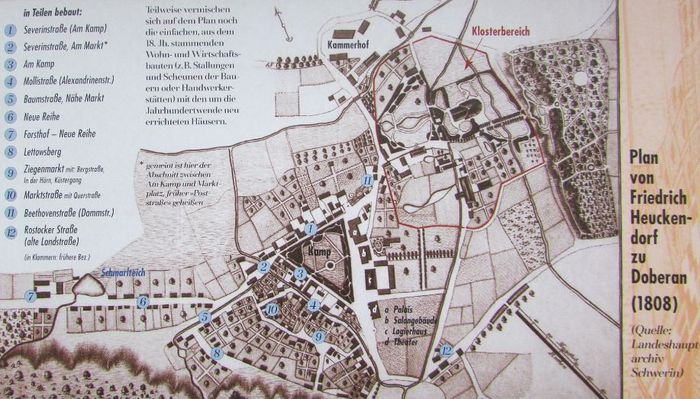

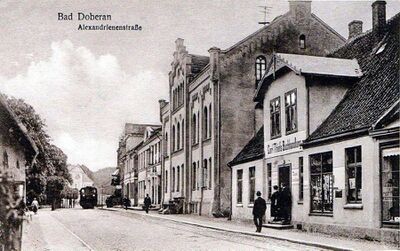

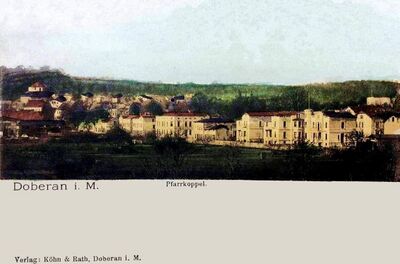

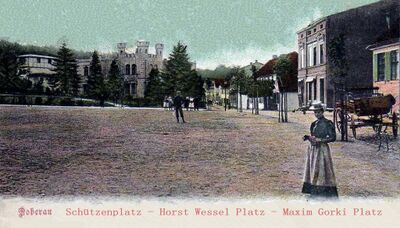

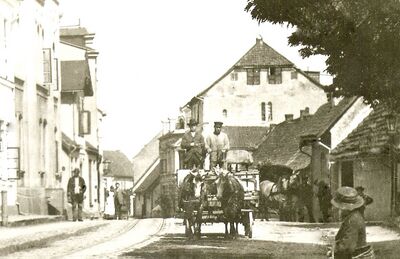

[[Datei:Dob761.PNG|700px|zentriert]] | [[Datei:Dob761.PNG|700px|zentriert]] | ||

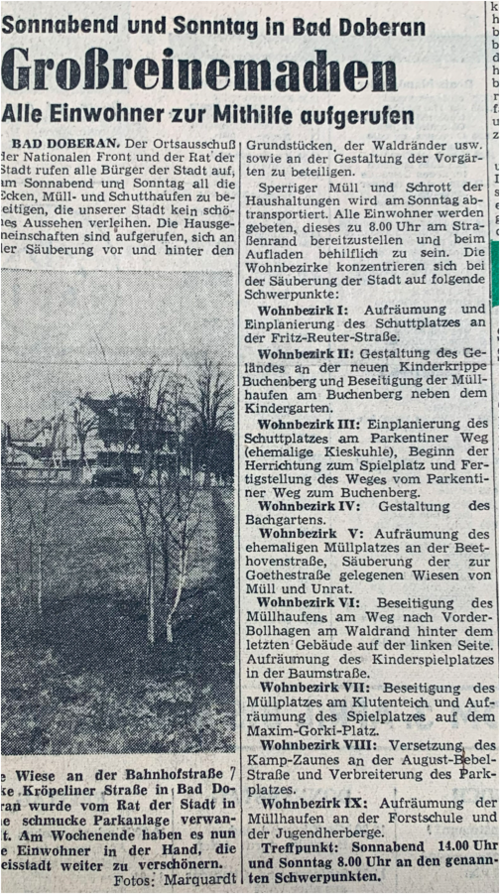

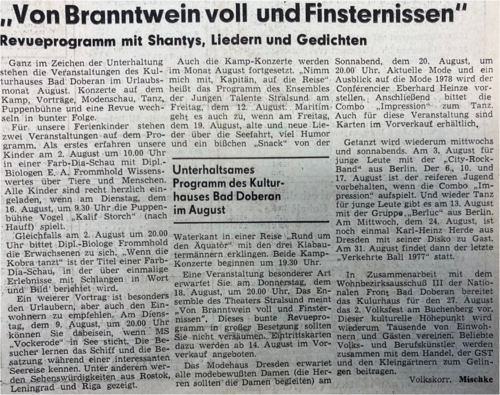

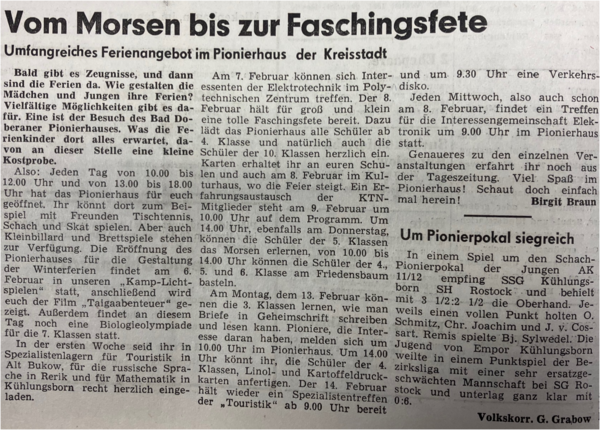

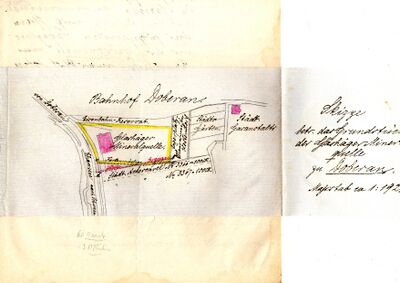

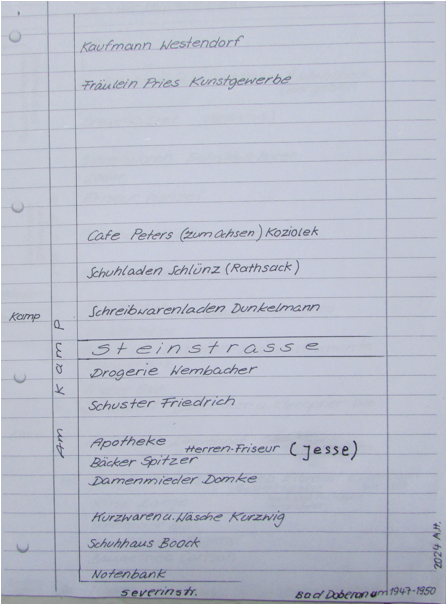

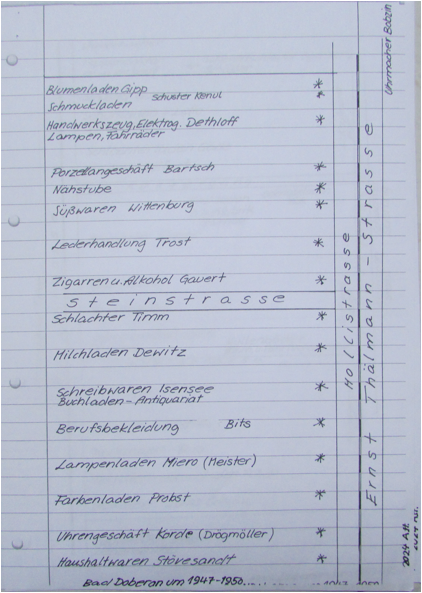

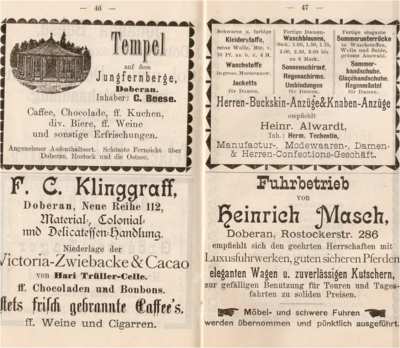

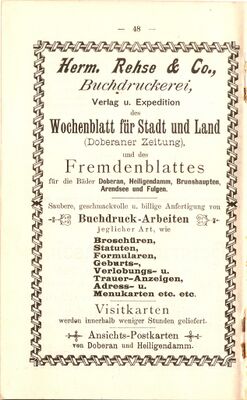

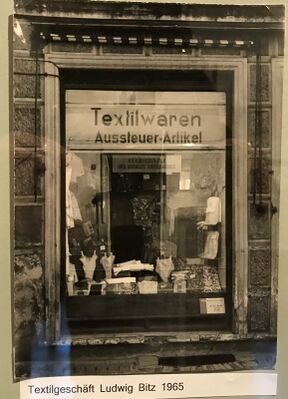

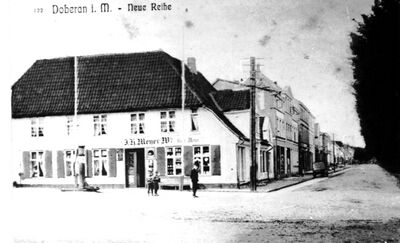

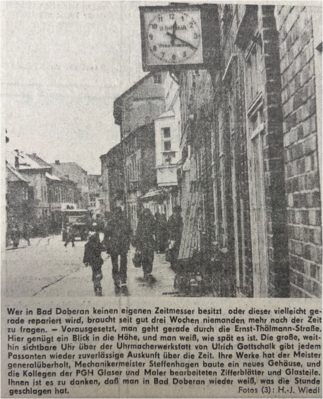

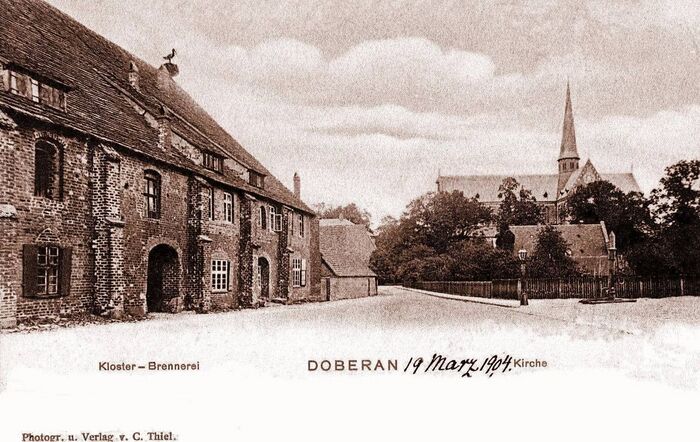

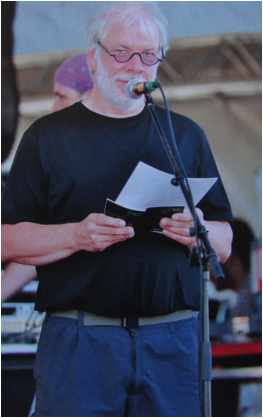

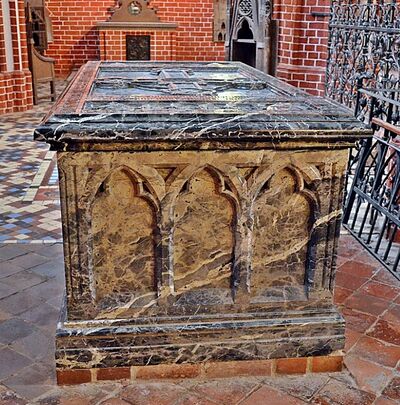

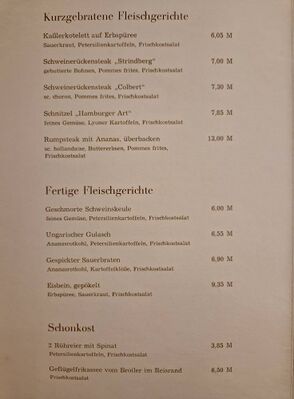

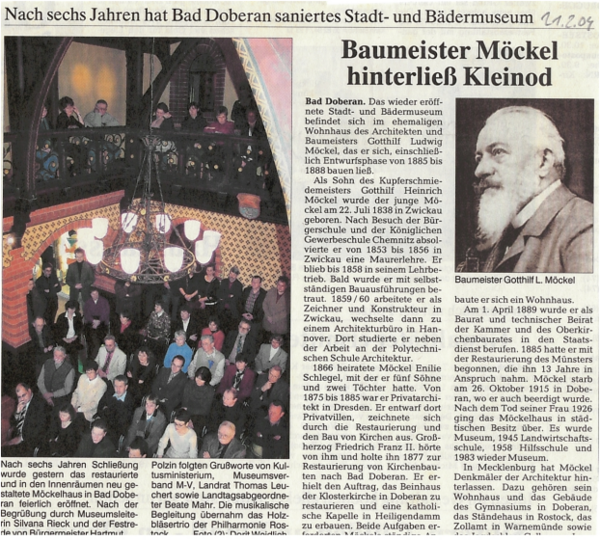

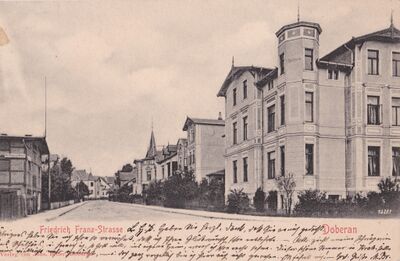

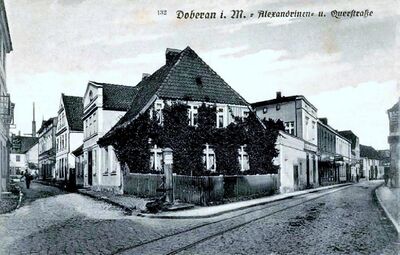

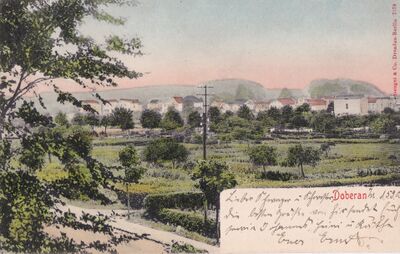

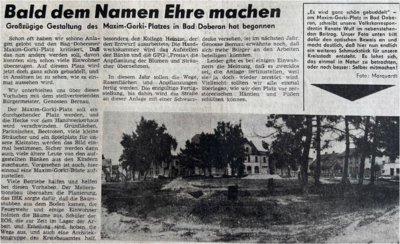

[[Datei:M175.PNG|700px|zentriert]] | [[Datei:M175.PNG|700px|zentriert]] | ||

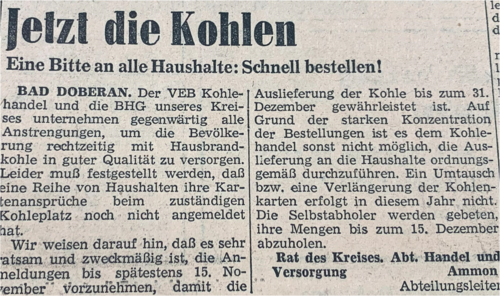

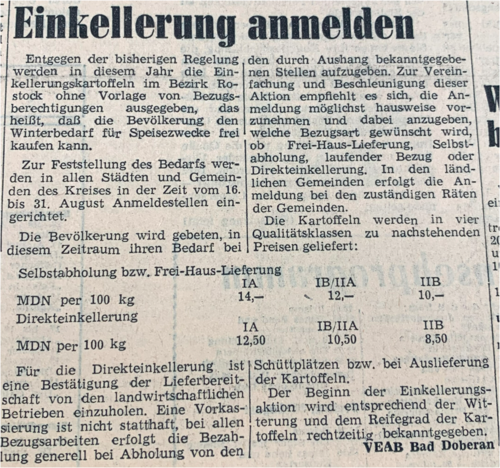

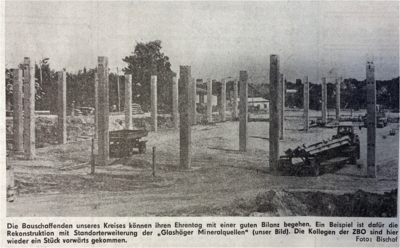

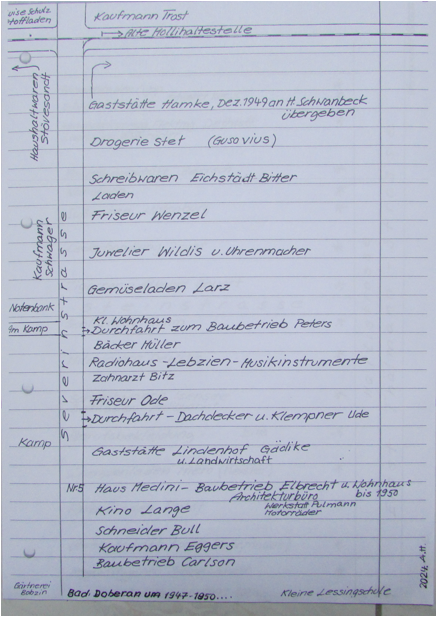

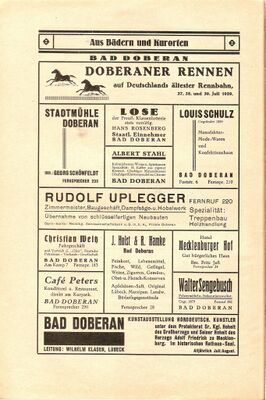

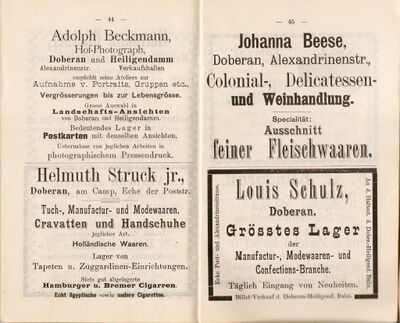

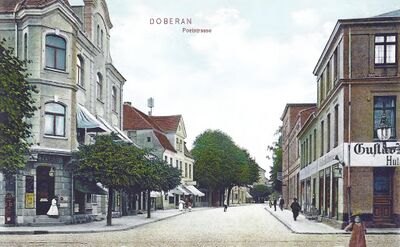

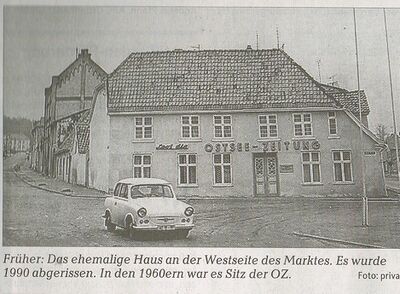

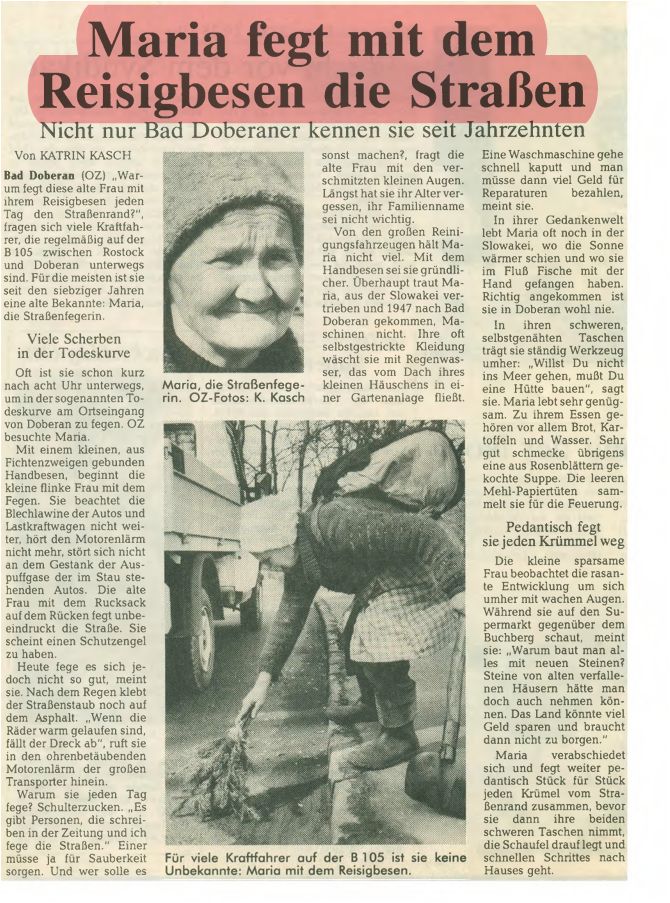

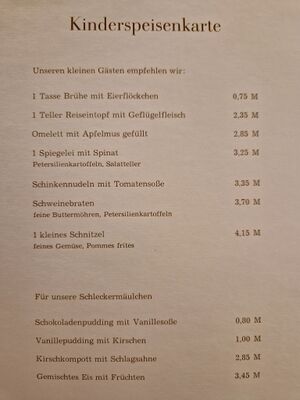

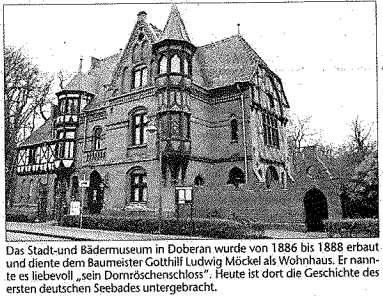

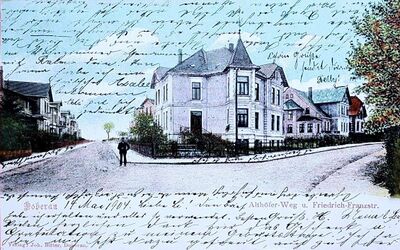

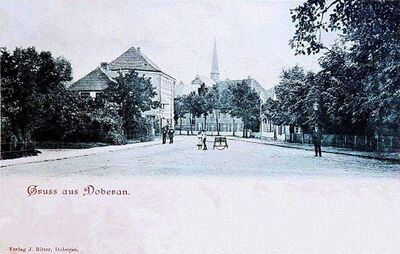

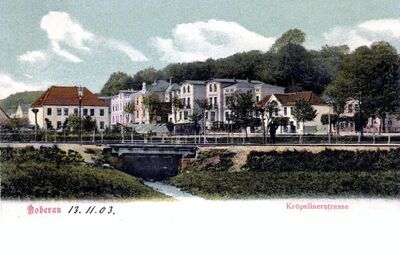

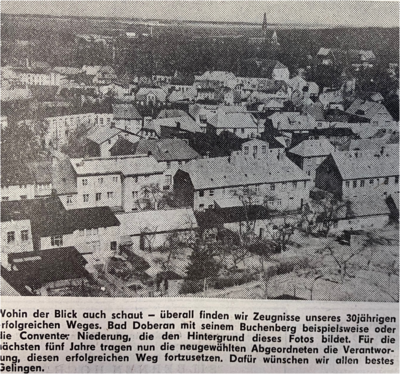

| + | [[Datei:Dob1798.PNG|700px|zentriert]] | ||

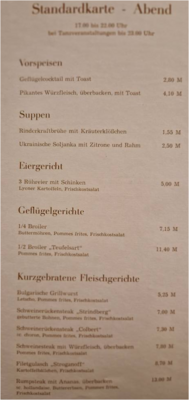

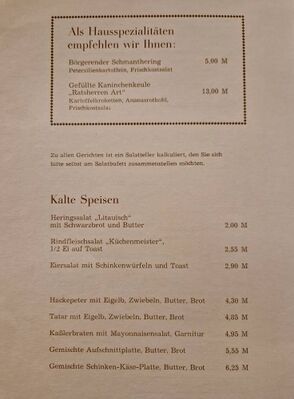

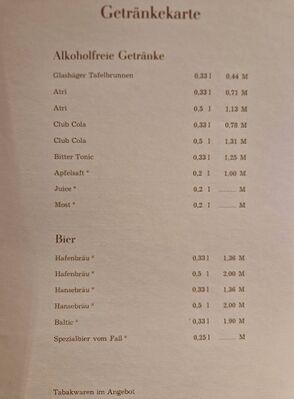

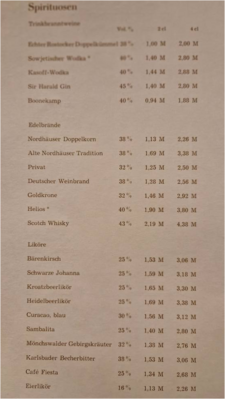

'''Handel/Gewerbetreibende''' | '''Handel/Gewerbetreibende''' | ||

Version vom 9. April 2025, 16:11 Uhr

Einwohnerentwicklung

| Jahr | Einwohner | Stichtag |

|---|---|---|

| 1623 | 120 | |

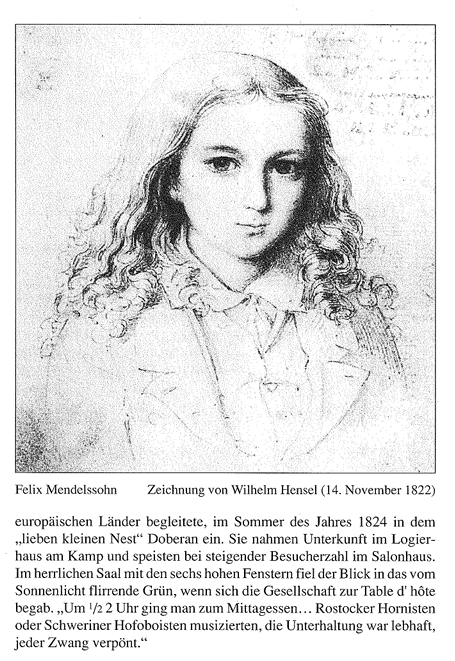

| 1790 | 900 | |

| 1818 | 1.177 | |

| 1830 | 2.210 | |

| 1875 | 3.827 | |

| 1879 | 4.500 | |

| 1880 | 3.950 | |

| 1894 | 4.349 | |

| 1933 | 5.790 | |

| 1939 | 7.563 | |

| 1945 | 15.000 | 1.5. |

| 1950 | 11.646 | 31.8. |

| 1971 | 12.794 | 1.1. |

| 1981 | 12.481 | 31.12. |

| 1988 | 12.358 | 31.12. |

| 2011 | 11.325 | |

| 2015 | 12.107 | |

| 2020 | 12.755 | |

| 2022 | 12.954 | |

| 2023 | 13.105 |

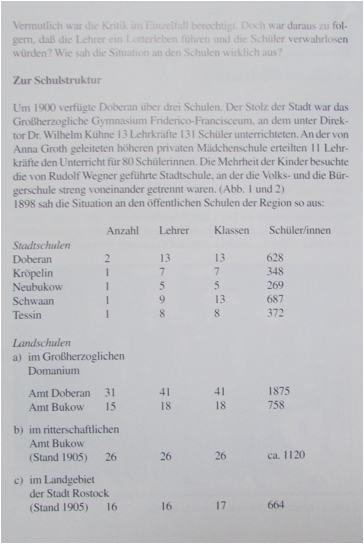

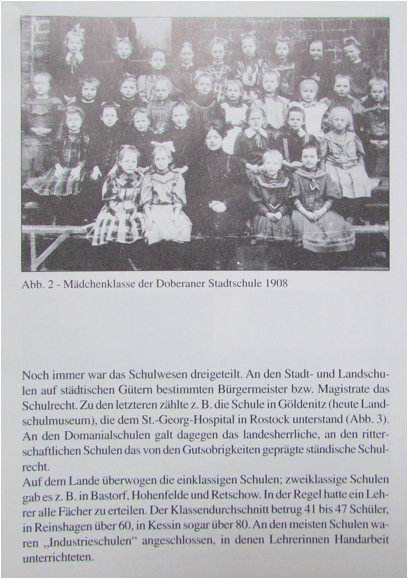

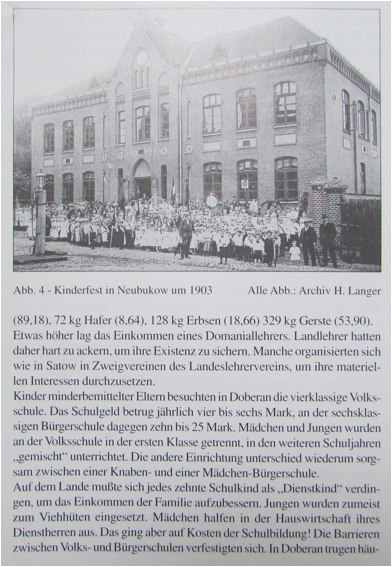

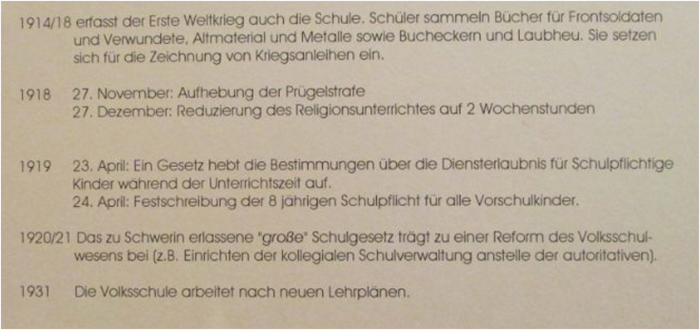

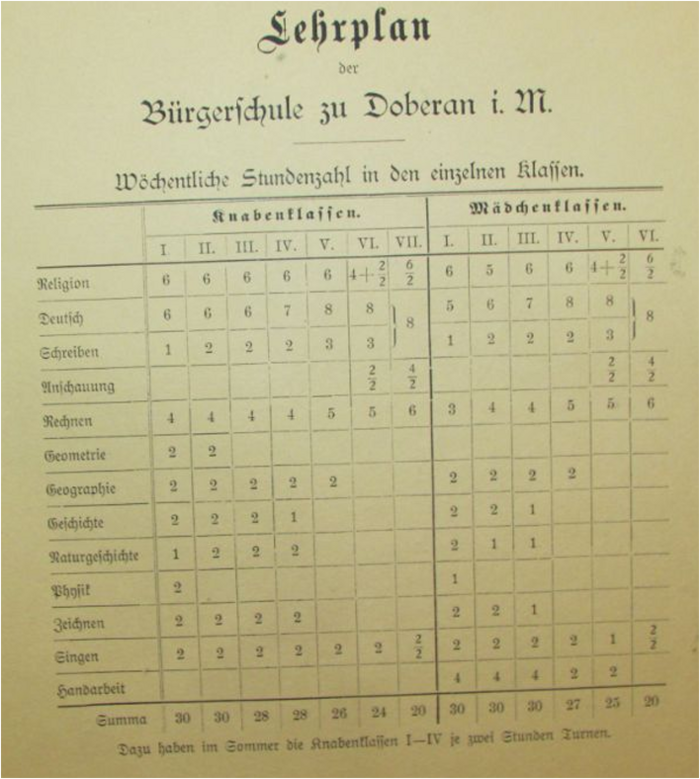

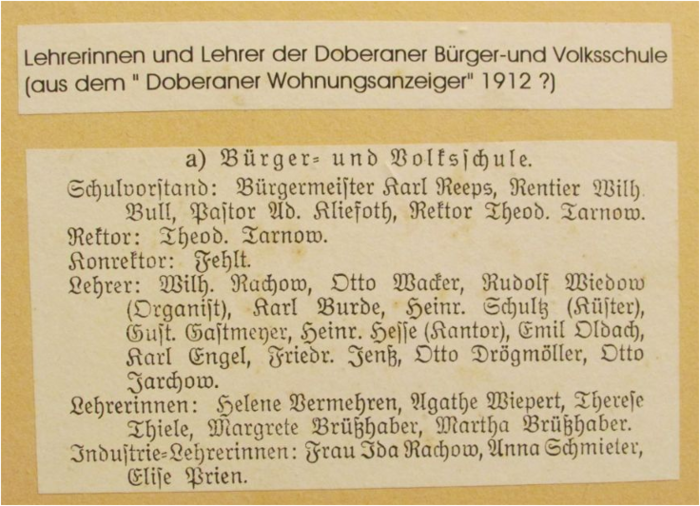

Schulen/Bildungswesen

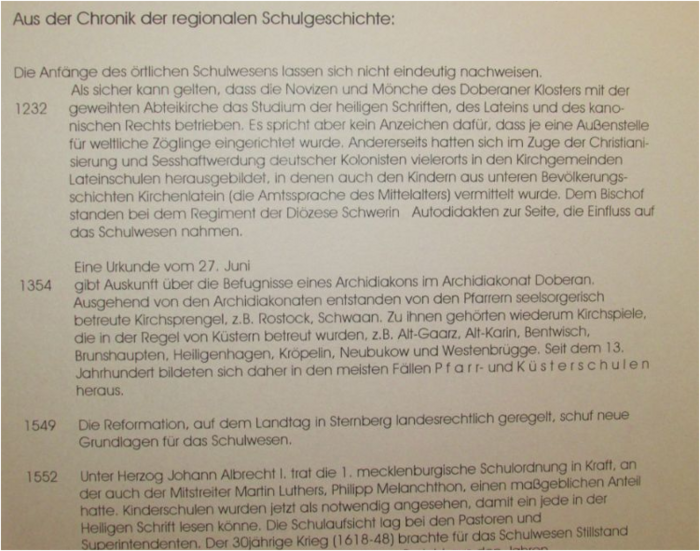

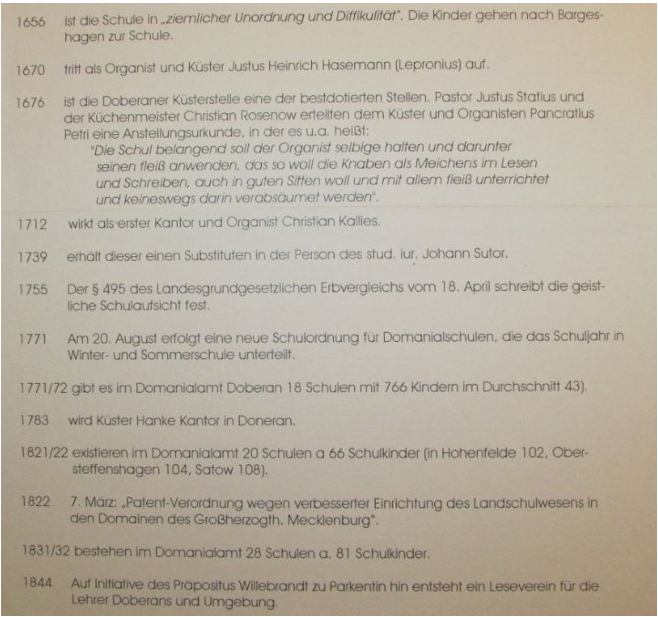

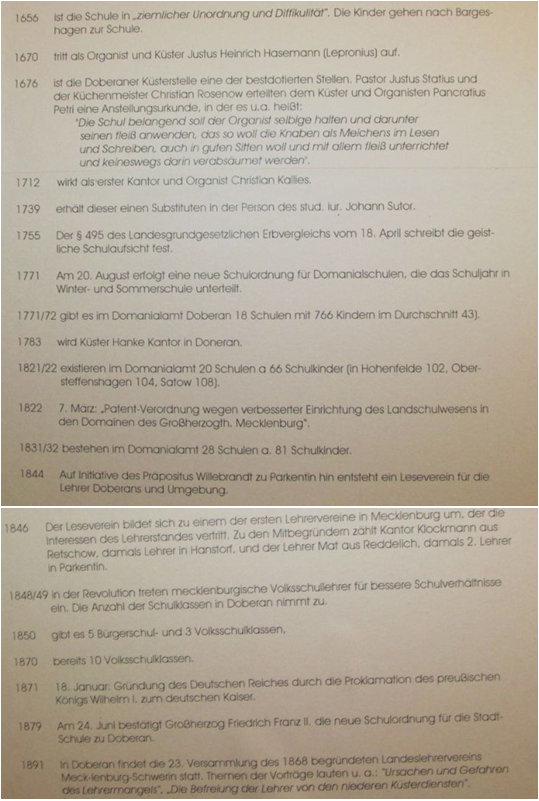

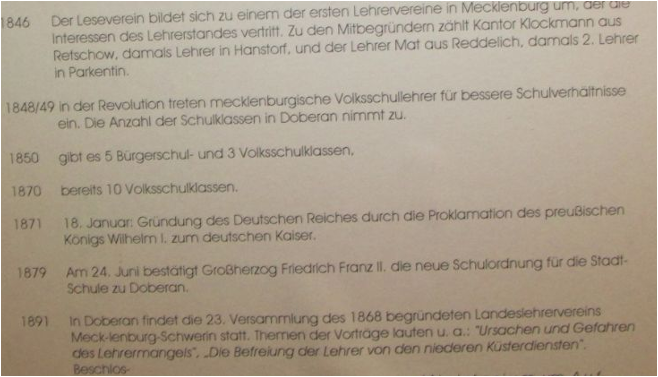

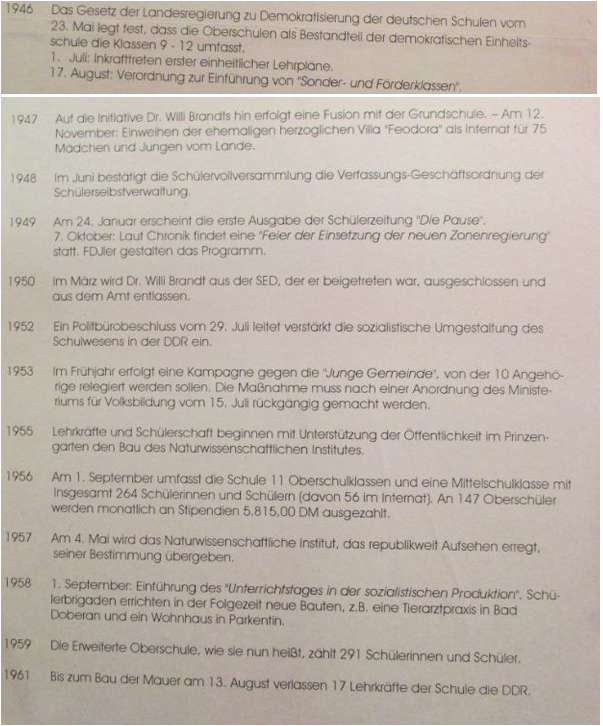

Chronologie Schulwesen

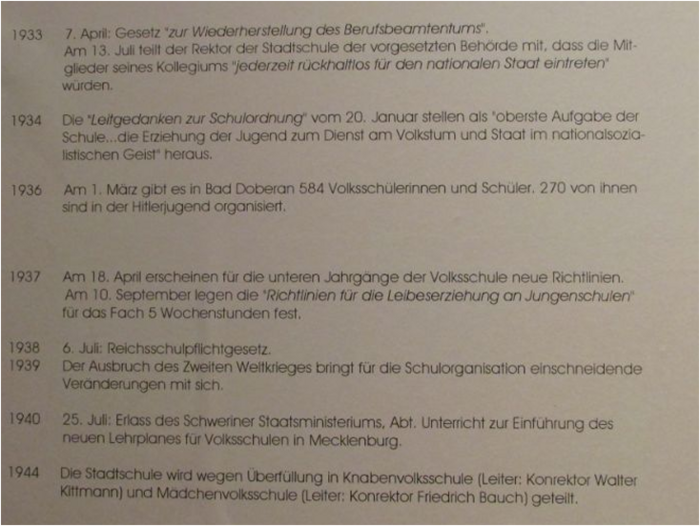

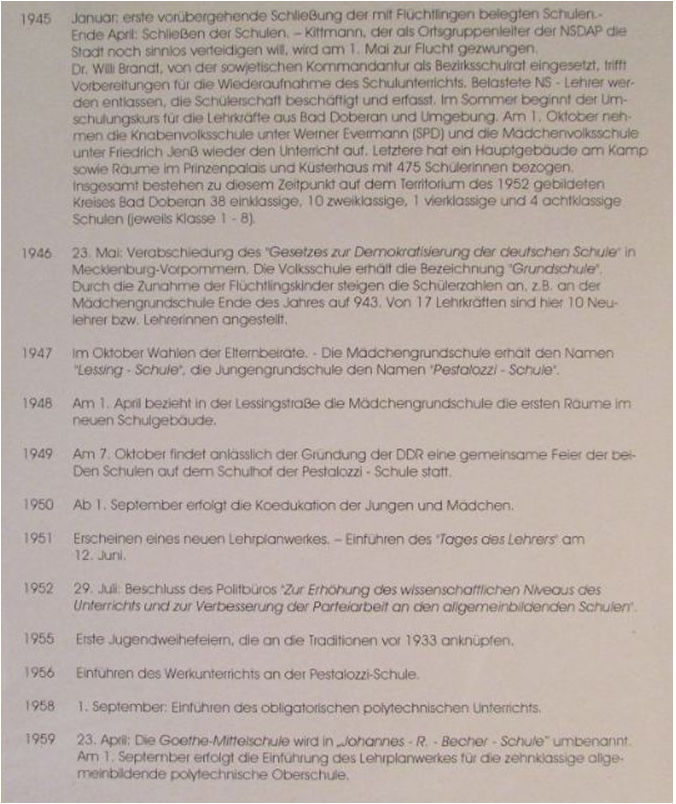

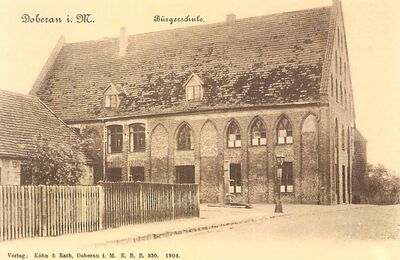

Bürger/Stadtschulen

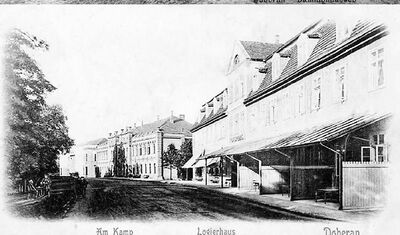

Das Rektorhaus am Kamp

- (von Dr. Rewaldt - Ostsee-Zeitung, September1987 - Zeitungsregestensammlung Carl Christian Schmidt/Archiv Münsterverwaltung Bad Doberan)

- Das Haus Am Kamp 13 wurde um 1800 von Severin erbaut.

- Es war ursprünglich als „Reetorthaus" oder „Cantorhaus" im Besitz der Kirche.

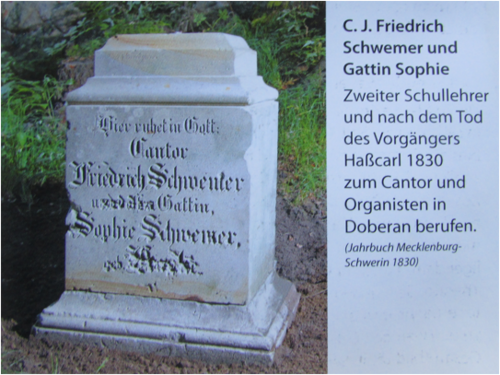

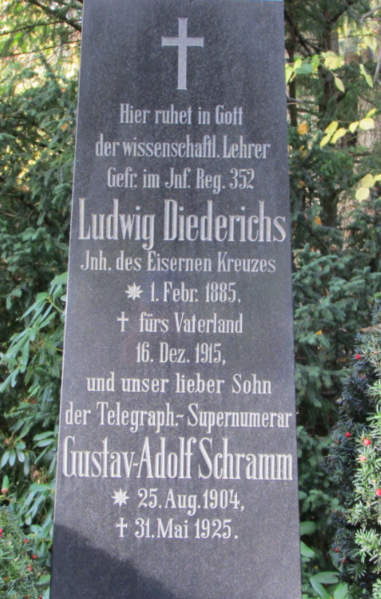

- Hier wohnten also die Lehrer des Ortes, um 1313 der Kantor und Organist Haßkarl und der Schullehrer Schwemer, übrigens die einzigen Vertreter der Volksbildung im Flecken Doberan, der damals etwa 1400 Einwohner zählte(Auf dem Alten Friedhof an der Klostermauer befindet sich ein Grabstein mit der Inschrift "Hier ruhen in Gott Cantor Friedrich Schwemer und die Gattin Sophie Schwemer geb. W..."

- Hier wurde auch Unterricht abgehalten und zwar bis 1851.

- Zum Anwesen gehörte anfangs ein großer Garten auf der Südseite, der 1823 mit Vorteil gegen ein Stück Acker bei Stülow und ein Stück Wiese bei Rethwisch eingetauscht wurde.

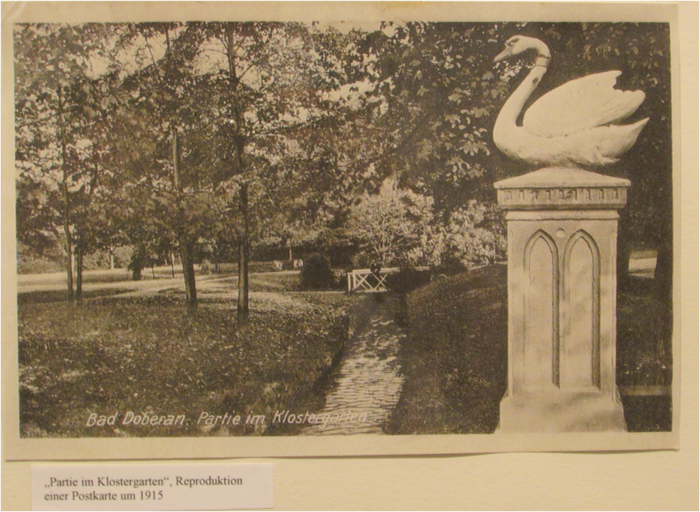

- Der Großherzog brauchte das Gelände im Zentrum des Ortes für die Anlage des Springbrunnens mit dem wasserspeienden Schwan, der dem Platz fortan den Namen gab: Fontänenplatz (heute Karl-Marx-Platz).

- Nach dem Umzug der Schule in ein neues Gebäude wurde das Rektorhaus meistbietend versteigert. Auf der Aktion zeigten sich die Interessenten jedoch recht zurückhaltend, und so wurde die Prozedur einige Zeit später noch einmal wiederholt.

- Diesmal waren die Bieter großzügiger. Den Zuschlag erhielt Notar Otto für 3800 Taler Courant.

- Dienstländereien und Wiese wurden nicht mit verkauft, sondern „dem jüngst angestellten Rector vocationsmäßig (funktionsgebunden) wieder eingeräumt".

- Trotzdem erhielt das Anwesen nun Büdnerrecht, was den Notar, der ohne Land weder eine Kuh noch ein Schwein halten konnte, allerdings nicht glücklich machte. * Schon 1854 verkaufte er an den Kaufmann J. Chr. Becker. Der kam besser zurecht.

- Einige Jahre später wurde auf der linken Seite ein Flügel angebaut, der die ausgewogenen Proportionen des klassizistischen Baus leider erheblich beeinträchtigte.

- Becker, später Hoflieferant, starb 1900.

- Im Besitz seiner Nachkommen blieb das Haus bis 1935.

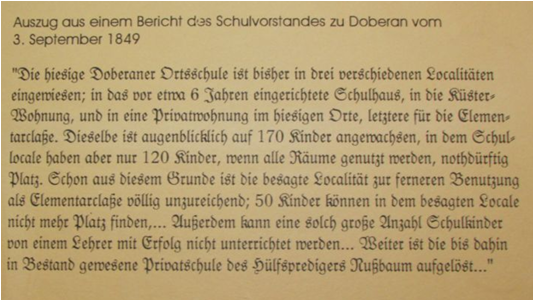

Recherche Stadtarchiv Bad Doberan zu den Anfängen des Schulunterrichts

- Stadtarchiv Bad Doberan, Recherche - öffentliche Schule zu Doberan vom 17.01.2014

- Akte 460 (1822-1834): Blatt 1b: Ehren-Superintendent Kleiminger und der Ehren-Präpositus Röper wurden 1823 in Ludwigslust beim Großherzog empfangen:„1. für die „große Menge schulfähiger Kinder die Anzahl von nur 2 Lehrern zu gering ist.“ Die beiden Lehrer, der Küster und der Cantor, geben nur die und höchst unentbehrliche Bildung...“ Vorschläge zur Verbesserung der dürftigen Lage: Vereinigung der Küster und der Cantorschule; Einstellung eines dritten wissenschaftlich gebildeten, studierten Mannes, dem das „Directorium“ zu übertragen ist. Doctor Reinecke ....Beide Schulen sind überhäuft mit Kindern

- Blatt 5 (1824) : die hiesigen Schulen sind jetzt im Winter durch die schnelle Vergrößerung des Ortes überfüllt... (Cantor bejahrt und schwächlich; Lehrerin der Industrieschule nach dem Wochenbett zu schwach...). Vorschlag:

- Cantorschule, nur Knaben, die schon lesen können...

- Schullehrer Schwemer unterrichtet alle Mädchen, sobald sie lesen können.

- zu seiner Frau, in die Industrieschule kommen, in den Nachmittagsstunden, diejenigen Mädchen, die eine Anweisung im Stricken, Nähen und Spinnen zu erhalten wünschen.

- Die ABC- und „Lautirkinder“ beiderlei Geschlechts erhalten einen eigenen Lehrer, der sie in der großen, nach Süden liegenden Schulstube unterrichtet, und außer einem Wohnzimmer, nebst dem nötigen Holze, die Hälfte des von seinen Schülern eingenommenen Schulgeldes erhält; außerdem noch seine Kost von dem Mädchenlehrer Schwemer, oder ... Kostgeld...

- In dem Genehmigungs-Schreiben des Großherzogs vom 31.10. 1825 steht, dass der Seminarist Johann Hoofe als Gehilfe und Unterlehrer bestimmt wird.

- Blatt 14: der Bademeister Mühlenbruch biete sein Haus als Schulhaus zum Kauf an; Ablehnung durch den Großherzog, Ludwigslust, 1831; Tendenz zum Neubau(an Ehrenpräpositus Crull).

- Blatt 16: „Plan zur Verbesserung des Schulwesens in Doberan“ von F. Crull, 1832 (Verlegung der Schule in die Mitte des Ortes, Anstellung von Lehrern, Unterschule, Cantorschule, Küsterschule, Rectorschule, Candidatenschule, Schulgeld, Schulkasse). Schulordnung für die öffentliche Schule des Fleckens Doberan vom 26.Septem-ber 1834, bestehend aus 112 Paragrafen. Allgemeine Grundsätze zur Verbesserung des Schulwesens; verschiedene Verzeichnisse der Familien mit schulpflichtigen Kindern.

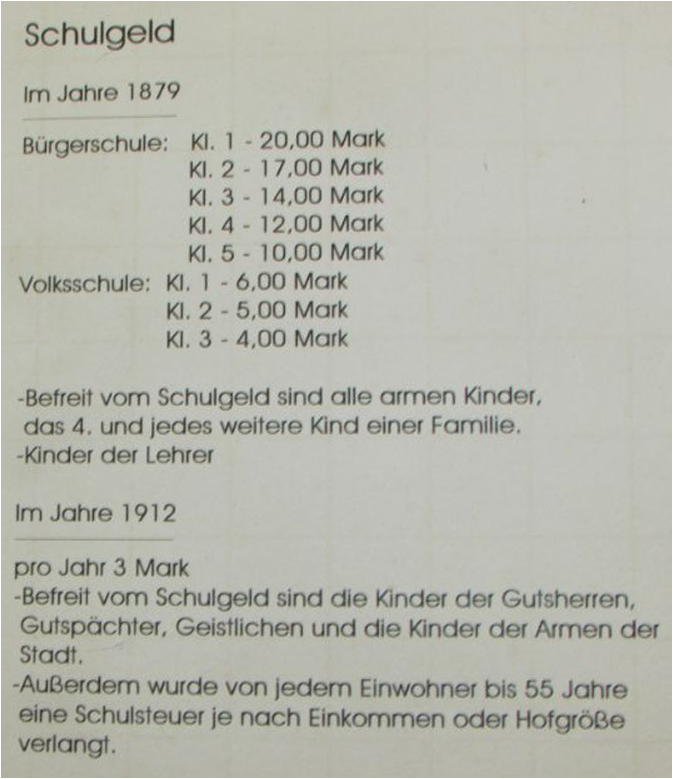

- Akte A 605 (1835-1851): Nach dem (vom Großherzog genehmigten) Regulativ vom 24.03.1847 sollten die Schüler, wie folgt, eingeteilt werden (Blatt 147):Es sollte neben der Elementarklasse eine Unterschule und eine Bürgerschule eingerichtet werden. Die Kinder werden mit 6 Jahren zu Ostern eingeschult und besuchen zwei Jahre lang die Elementarklasse. Der Unterricht fand in der gemieteten Schulstube im Hause des Weißgärbers Müller statt. Ab dem 3. Schuljahr sollten sie dann entweder auf die Unter- oder die Bürgerschule gehen. Die Schüler der „Unterschule“ werden weiterhin im Küsterhaus unterrichtet. Die Kinder der Bürgerschule sollen künftig im neuen Schulhaus (heute: „Kornhaus“) untergebracht werden. Die Trennung wurde herbeigeführt, weil Kinder aus armen Verhältnissen im Sommerhalbjahr gearbeitet haben. Sie konnten aufgrund der vielen versäumten Schulstunden mit den Kindern, die regelmäßig die Schule besuchten, nicht mithalten (sinngemäße Wiedergabe).

- Blatt 148: Mit Schreiben vom 10.04.1847 teilte Präpositus Crull dem Baurath sinngemäß mit, dass die Lehrer und Schüler in größter Verlegenheit sind. Die Klassen befinden sich in dem neuen Schulgebäude – es sind jedoch keine Aborte vorhanden. Bereits vor 8 Tagen hatte er dies dem Landbaumeister gemeldet. Abschließend bittet er darum: „...gütig zu beschleunigen so sehr als irgend möglich – In vorzüglicher Hochachtung ...“

- Blatt 153: Die Elementarklasse soll versuchsweise in den Saal des Schulhauses verlegt werden (hinreichende Erwärmung des Saales? Zusätzliches Heizmaterial nötig), Sept. 1849

- Blatt 155: Ab Michaelis 1850 soll ein zweiter Lehrer, ein Literat, als Conrector angestellt werden; oder ein Kandidat der Theologie...

- Es sollen zukünftig drei sogenannte Oberklassen eingerichtet werden:

- Rectorklasse für Knaben (1. Klasse)

- Klasse des Conrectors für Knaben und Mädchen (neu eingerichtete 2. Klasse)

- Gründung einer Privatklasse aus der die Schüler in die Klasse des Conrectors übertreten dürfen bzw. versetzt werden können.

- A 056 (1840-1879) Blatt 92: In dem Schreiben der Großherzoglich Mecklenburgischen Kammer vom 30. März 1847 an die Beamten zu Doberan steht: „Die Beamten zu Doberan haben das dortige völlig fertige Schulhaus dem Schulvorstande zu überweisen damit dasselbe von Ostern d. J. in Gebrauch genommen werden kann und von solcher Ausrichtung innerhalb von 14 Tagen zu berichten. Die Disposition über die Lehrerwohnung hat die Großherzogliche Landesregierung sich vorbehalten und wegen des zu erbauenden Stallgebäudes wird eine Localrecherche ... vorgenommen werden.“

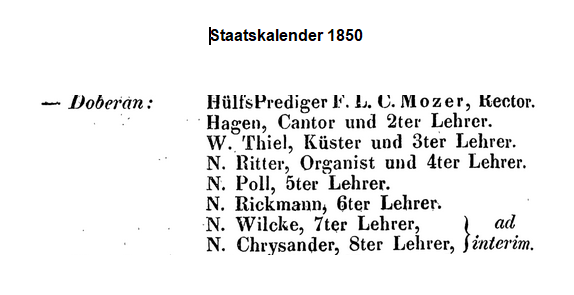

- Blatt 114: hier werden die im Jahre 1851, an der Schule im Flecken Doberan angestellten Lehrer aufgezählt:

- der Rector Mozer

- der Conrector Mau

- der Cantor Hagen

- der Organist Ritter

- der Lehrer Beck

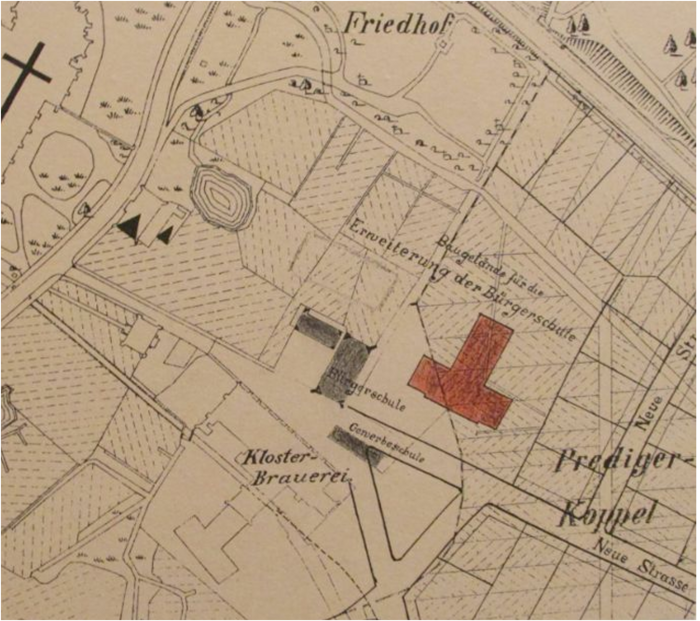

- Akte A 471 (1870-1878): Aus dem Lageplan und der Versicherungspolice könnte man ableiten, dass auch im Jahre 1871 im Kornhaus und im Küsterhaus unterrichtet worden ist. Der Kantor wohnte zu der Zeit im späteren „Schuldienerhaus bzw. Hausmeisterhaus (siehe Lageplan). Im sogenannten „Blasorchesterhaus“ wurde das Brennmaterial (Torf und „Knüppelholz“) gelagert.

i. A. Andrea Gläwe

Bemerkungen zu Akte 605 (1835 bis 1851) im Stadtarchiv Bad Doberan(Recherche von Andrea Gläwe:

- Es gab eine private Schule (Pastor Glaevecke?) mit ca. 80 Schüler.]

- Das Gebäude „vor der Brauerei“ (Kornhaus) wurde als Trainieranstalt bezeichnet. Vermutlich wurden hier die jungen Pferde trainiert, die in Doberan gezüchtet worden sind. Die Trainieranstalt soll nach Redefin verlegt werden (Verweis: LHA Schwerin 2.26-1 Kabinett II, Akte 696. „Errichtung einer Pferde Trainieranstalt in Doberan und Anbauten daran, 1827 bis 1845“).

- Vorher wurde das neue Küsterhaus (gegenüber der Kirche) genutzt, aber auch verschiedene Räume in Privathäusern für den Unterricht der Kinder angemietet. Die Schülerzahlen wuchsen jedoch kontinuierlich an, sodass die räumliche Situation („Schullocale“) sehr unbefriedigend war.

- Man erwog daher entweder einen Neubau oder die Übernahme eines Gebäudes, welches zum Domanium gehörte und für den Schulbetrieb genutzt werden durfte.

- Damit wurde der Schulbetrieb etwas mehr in den Bereich der Domanial- und Fleckenverwaltung verlagert und lag nicht mehr ausschließlich in den Händen der Kirche. (siehe auch „Aus der Chronik der regionalen Schulgeschichte in Doberan“)

- Lehrer waren anfangs der Kantor, der Organist, der Küster und der Pastor. Später wurde ein Rector eingesetzt. Präpositus Crull regelte die Organisation und die Schulverwaltung und stand in regem Schriftwechsel mit Schulrath Meyer und dem Großherzoglichen Amt in Schwerin.

- Es wird auch Präpositus Röper erwähnt sowie das alte marode Küsterhaus, dass gleichzeitig als Schulgebäude genutzt wurde. Es befand sich im Küstergang (zwischen der heutigen Mollistraße und dem Ziegenmarkt).

- Die Büdnerei-Besitzer mussten für den Schulunterricht ihrer Kinder ein jährliches Schulgeld an den Schulvorstand zahlen (um 1710 war das ggf. mit dem „Vierzeitengeld“ gleichzusetzen???). Aus diesem Geld und dem Schulgeld der anderen Familie, die ohne Grundbesitz waren, wurden die Unkosten der Schule, z.B. Beschaffung von Heizmaterial, Lehrergehalt, bezahlt.

- Auszüge aus dem Regulativ von 1847: „Die Heizung und Reinigung der Schulstuben und Gänge in dem neuen Schulhause hat ... der zweite Lehrer unentgeltlich zu übernehmen.“ (§ 15 des Regulativs)

- Zum Heizmaterial steht dort: „Hau- und Bereitelohn sowie die Kosten der Anfuhr werden aus der Schulcasse bestritten.“ (§ 17 des Regulativs)

- Der ... Rector der Schule erhält eine Dienstwohnung in dem neuen Schulgebäude;

- Eine Garten-Parcele bei dem Schulgebäude.“ (§ 18 des Regulativs).

- Anzahl der Schüler (Blatt 128 und 142) :

- 1845 550 Schüler

- 1846 594 Schüler

- Am Jungfernberg auf dem Schützenplatz gab es eine private Bildungseinrichtung, die Steinmannsche Erziehungsanstalt. Untergebracht war die Einrichtung in der "Burg", dem späteren Handwerkerhaus. An der Klostermauer befindet sich eine Grabplatte mit der Inschrift "Madame Steinmann 1744-1827

Geschichte der Schulen Doberans Aus der Geschichte von Bad Doberan und Heiligendamm

- (von Peter Gerds - Ostsee-Zeitung, März 1997 - Zeitungsregestensammlung Carl Christian Schmidt/Archiv Münsterverwaltung Bad Doberan)

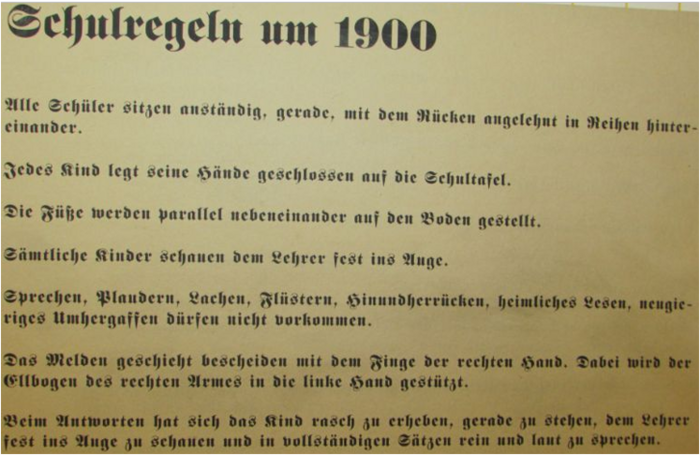

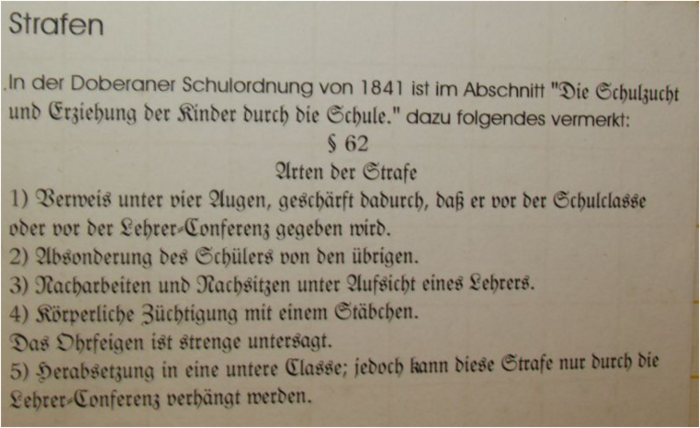

- „Ohrfeigen ist strenge untersagt"

- (In einer alten Schulordnung aus dem Jahr 1841 geblättert)

- Bad Doberan. In der „Schulordnung für den Flecken Doberan" von 1841, die in der Universitätsbibliothek Rostock vorliegt, ist über den Abschnitt Schulzucht und Erziehung auch genau festgelegt worden, welche Strafen nach dem Gesetz angewendet werden durften.

- Nach einem Verweis, erst unter vier Augen, dann vor der ganzen Klasse, der darauffolgenden „Absonderung des Schülers von den übrigen", dem Nacharbeiten und Nachsitzen kam erst die körperliche Züchtigung, mit einem „Stäbchen“, wie geschrieben steht. Das Austeilen von Ohrfeigen war streng untersagt.

- Sollte es jedoch einmal anders kommen und ein Lehrer sich vergessen, so machte der Schulvorstand Anzeige. „Auch dem Vater oder Vormunde des verletzten oder mißhandelten Kindes steht es frei, sich an die Regierung zu wenden, welche dann entweder ein Disciplinarverfahren oder eine gerichtliche Untersuchung verfügen wird."

- Gehorsam und Ehrerbietung, Ordnung, Aufmerksamkeit, Fleiß, Reinlichkeit, Verträglichkeit, Wahrhaftigkeit, Schamhaftigkeit und Anstand sowie Bedächtigkeit waren zehn Gesetze für die Schüler.

- Unter Verträglichkeit hieß es: „Necke, schlage und stoße deine Mitschüler nicht, meide jede gehässig Angeberei, lebe mit Allen in Frieden und Freundschaft, hilf und diene gern jedem, wenn du ihm mit irgend etwas auf erlaubte Weise helfen kannst."

- Wenn ein Schüler die erste Klasse mit 13 oder 14 Jahren in Doberan verließ, dann hatte er sich gründlich auf die Konfirmation vorbereitet, war mit Katechismus und dem hauptsächlichen Inhalt der biblischen Bücher vertraut. Neben dem Lesen war es der deutsche Sprachunterricht, der die Kinder mit ihrer Muttersprache vertraut machen und sie in die Theorie der Sprache einführen sollte.

- Im Fach Rechnen wurde die Bruchrechnung beendet und mit der „Lehre von den Proportionen“ begonnen. Bei der Geometrie war vorgegeben: „Alle diejenigen Sätze sind in ihren Folgerungen mit besonderer Ausführlichkeit durchzunehmen, welche eine Anwendung im Leben finden, und was Handwerker zur Ausübung ihres Geschäftes bedürfen."

- Im Fach Weltkunde ging es hauptsächlich um die Geographie Europas und um Biografien berühmter Männer, „durch deren Wirken die Völker zu bedeutenderer Entwickelung geführt werden", Ferner gab es Zeichnen,- Schreiben und Gesang.

- Vergessen wurde natürlich nicht der Passus über die Eltern und deren Pflichten in Beziehung auf die Schule, und recht umfangreich waren zudem die Aufgaben der Schulbehörden gefaßt. Großen Wert legte man dabei auf einen ordentlichen Zustand und die Erhaltung des Schulgebäudes(PETER GERDS)

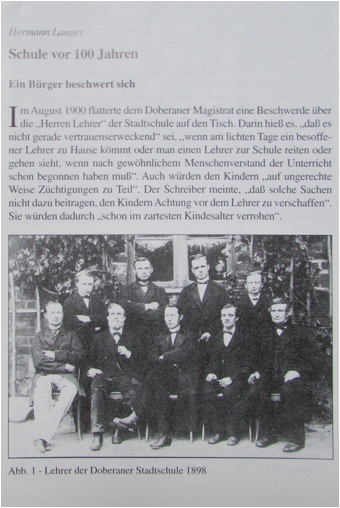

Aus der Bad Doberaner Schulgeschichte (Folge 12)

- (von Hermann Langer - Ostsee-Zeitung, Februar 1997 - Zeitungsregestensammlung Carl Christian Schmidt/Archiv Münsterverwaltung Bad Doberan)

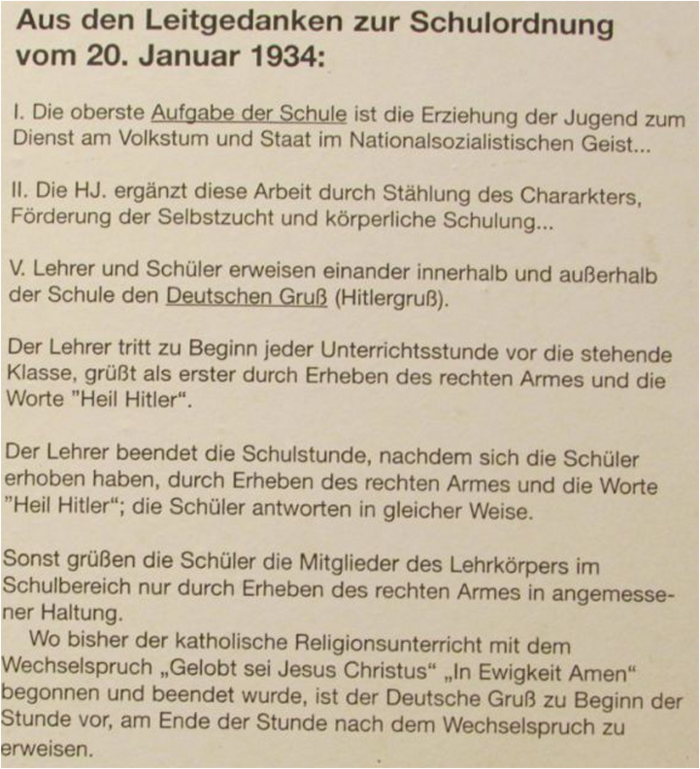

- Vom Aufstieg und Fall der Stadtschule zur Nazizeit

- „Jugend bedeutet immer Zukunft", schrieb 1938 der Regionalhistoriker Sebastian Heißel. Er würdigte die Maßnahmen des Nationalsozialismus zur „Neugestaltung“ des Volksschulwesens, „sowohl innerlich wie äußerlich".

- Zu diesem Zeitpunkt war an der Stadtschule die Zahl der Schulkinder von 550 im Jahre 1933 auf 617 angestiegen. Zur inneren „Neugestaltung" gehörten z. B. die Wiedereinführung der autoritären Schulverwaltung, der Übertritt der Mitglieder des Lehrervereins in den NS-Lehrerbund und die Erteilung des Unterrichts nach nationalsozialistischen Erziehungsgrundsätzen.

- Am 14. Februar 1936 brachte die „Mecklenburgische Schulzeitung" einen Erfahrungsbericht des neuen Rektors, nach dem in allen Fächern einschließlich Religion die Notwendigkeit des Luftschutzes behandelt wurde.

- Am 30. Januar war anläßlich des Jahrestages der „Machtübername" die zum Preis von 37,60 RM erworbene HJ-Fahne gehißt worden, weil jetzt über 90 Prozent der 10- bis 14jährigen dem Jungmädelbund bzw. dem Deutschen Jungvolk angehörten. Auch am Gymnasium und an der privaten höheren Mädchenschule war die Mehrzahl der Schülerschaft von der HJ vereinnahmt. Am 19. März 1937 beging die höhere Mädchenschule ihr 100. Jubiläum.

- Probleme gab es vor allem bei der äußeren „Neugestaltung" der städtischen Volksschule, die wieder einmal aus den Nähten platzte. Der Bürgermeister Karl Heinz Albrecht plante einen Neubau, der auf dem Gelände der ehemaligen Superintendentur zwischen Kamp und Bach errichtet werden sollte. Vorgesehen war auch der Bau einer Fest- und einer Turnhalle. Als Projektant empfahl sich erneut Chefarchitekt Hanns Dustmann, der das Modell für die Adolf-Hitler-Schule in Heiligendamm entworfen hatte. Doch aufgrund der Kriegsvorbereitungen, die immense finanzielle Mittel verschlangen, mußte das Projekt immer wieder verschoben werden.

- Im Krieg schrumpfte die Schulkapazität immer mehr zusammen, während die Zahl der Schüler durch den Zuzug von Rostocker Kindern aus bombengeschädigten Familien zunahm. So mußten von Mai bis Oktober 1942 das Hauptgebäude der Stadtschule einem Stab der Flak zur Verfügung gestellt werden.

- Vergeblich forderten Stadt und Schule immer wieder den Neubau. Zusätzlich bezogene Räume im Großherzoglichen Palais und die Schaffung neuer Klassenräume im Hintergebäude des Prinzenpalais reichten nicht mehr aus. Da auch das Gebäude der höheren Mädchenschule von der Wehrmacht belegt worden war, mußte der „Notstand" erklärt werden.

- Bis 1944 wuchs die Stadtschule „auf einige 30 Klassen" an, wie ein Augenzeuge berichtete, mußten doch auch Flüchtlingskinder aus dem Osten aufgenommen werden.

- Schließlich wurde sie in eine Knaben- und eine Mädchenvolksschule geteilt, die von Rektor Friedrich Bauch bzw. von Konrektor Walter Kittmann, Ortsgruppenleiter der NSDAP, geleitet wurden.

- Nachdem im Januar 1945 die Schulen wegen der Belegung durch Flüchtlinge geschlossen worden waren, wurde der Unterricht im März und April noch einmal provisorisch aufgenommen. Doch jetzt gerieten auch sie in den Sog des untergehenden 3. Reiches, das die Zukunft der Jugend skrupellos aufs Spiel gesetzt hatte.

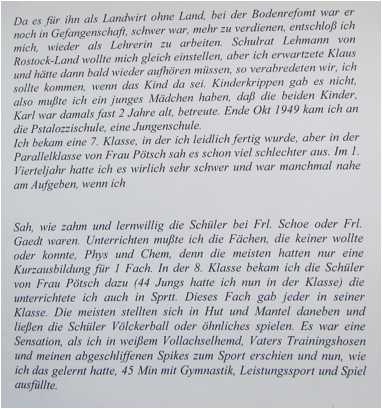

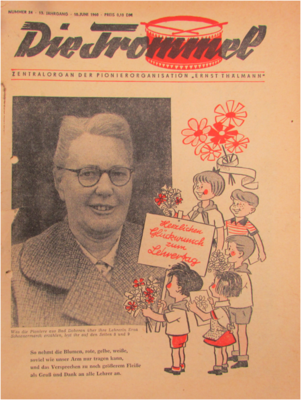

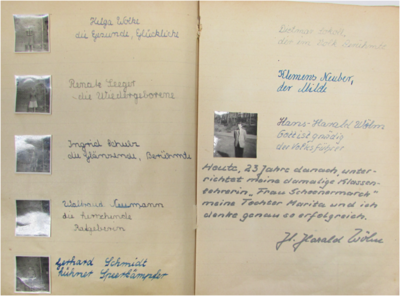

Schulchronik Doberan

- Zeitzeugenbericht von Erika Westendorff über ihre Tätigkeit als Lehrerin an der Pestalozzi-OS:

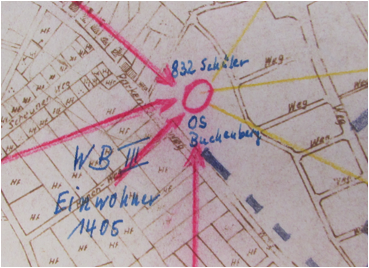

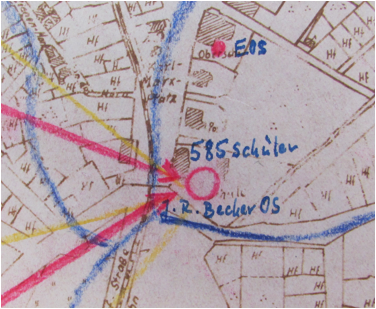

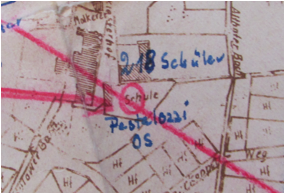

- Schuleinzugsgebiete von Bad Doberan 1964:

Doberans Schulen:

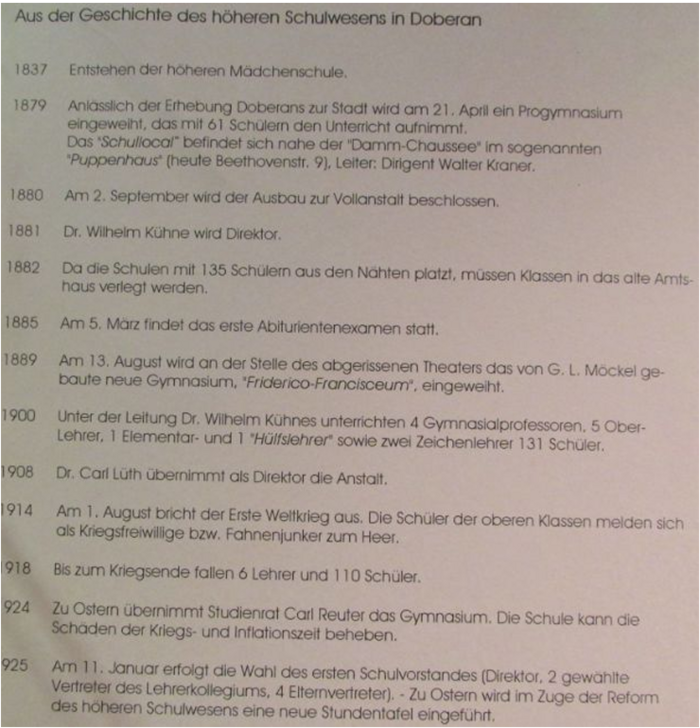

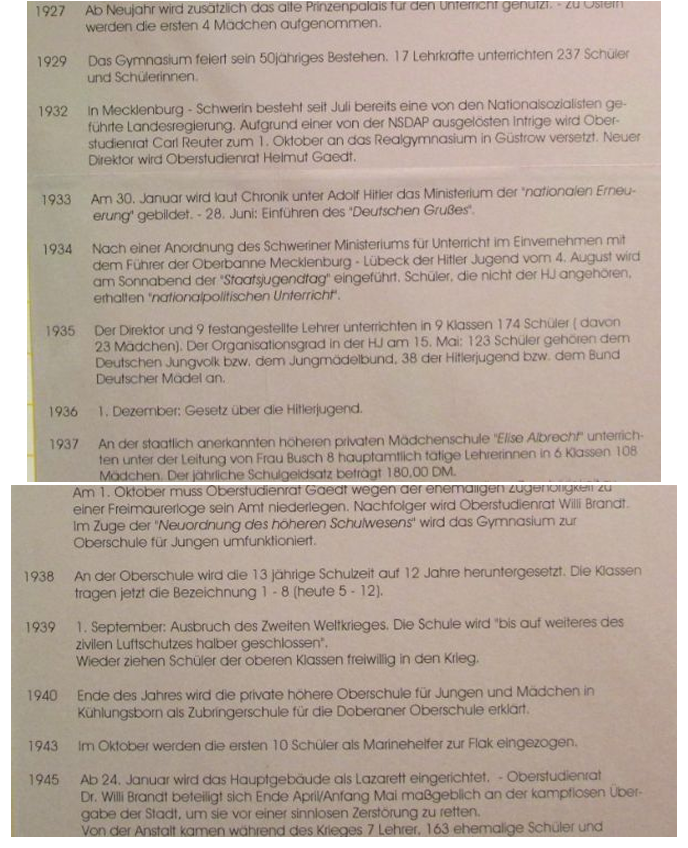

Das Gymnasium Fridericum Francisceum

sonstige Schulen und Einrichtungen

Berufsschule

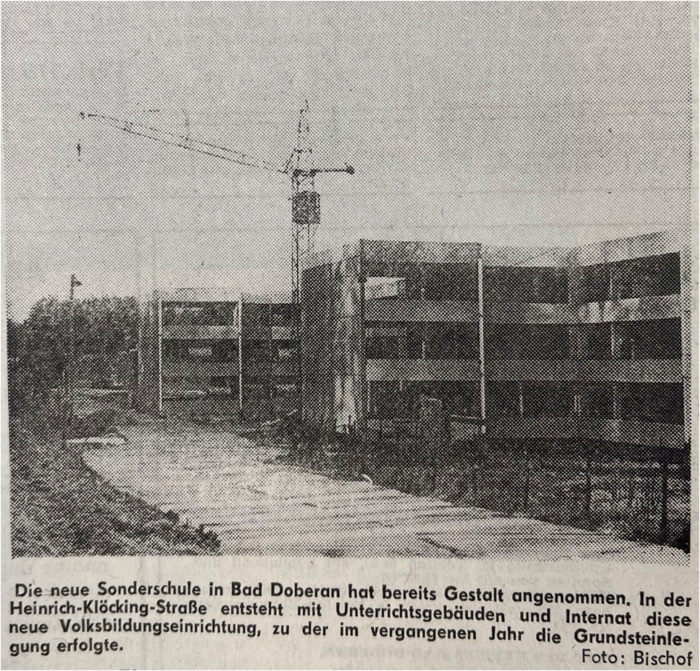

Hilfsschule

- Bau der neuen Hilfsschule am Bollhäger Weg 1979/80

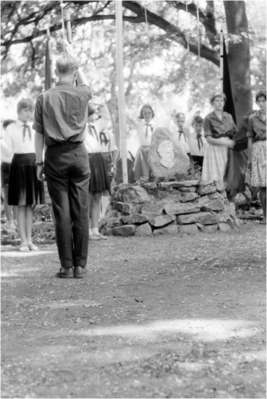

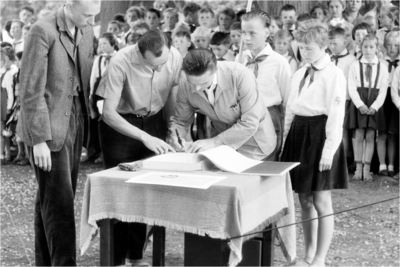

- Rolf Dietze als Vorsitzender des Rates des Kreises Bad Doberan bei der Grundsteinlegung 1979

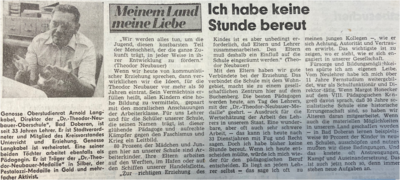

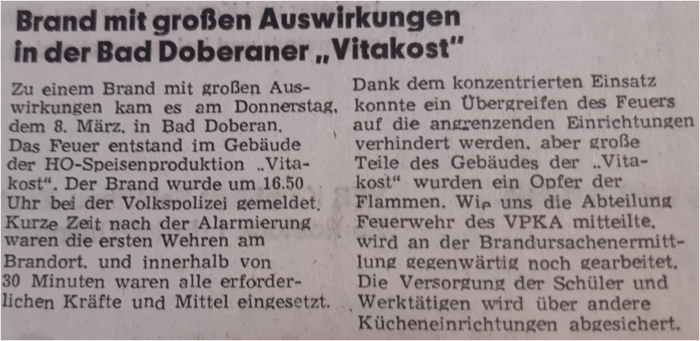

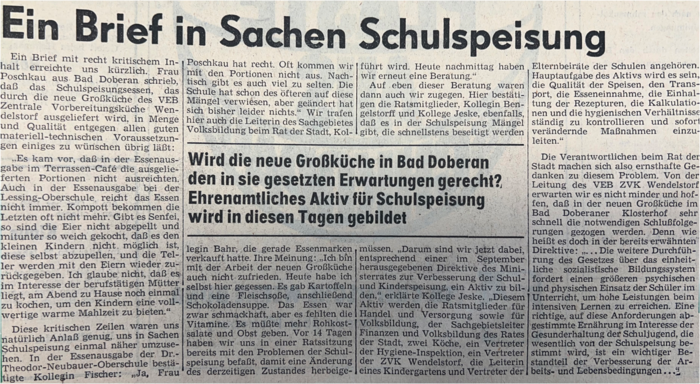

Schulspeisung

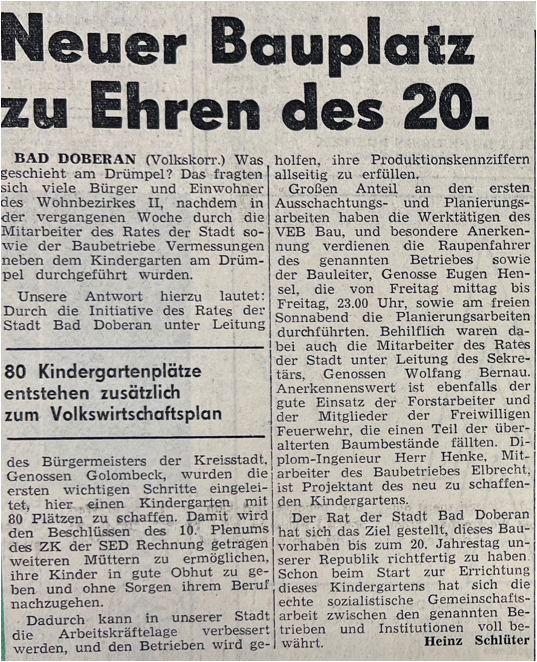

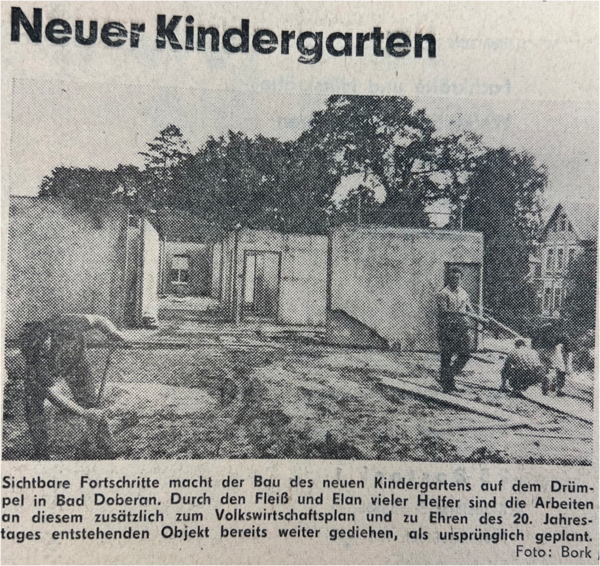

Kindergärten

- 1965:

- 1969:

- 1977:

- 1980:

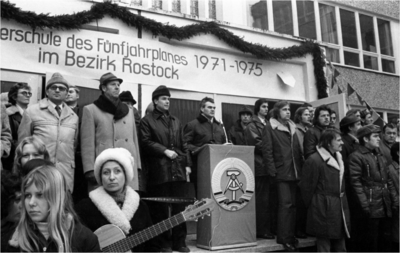

Bad Doberan zur DDR-Zeit

Bauvorhaben

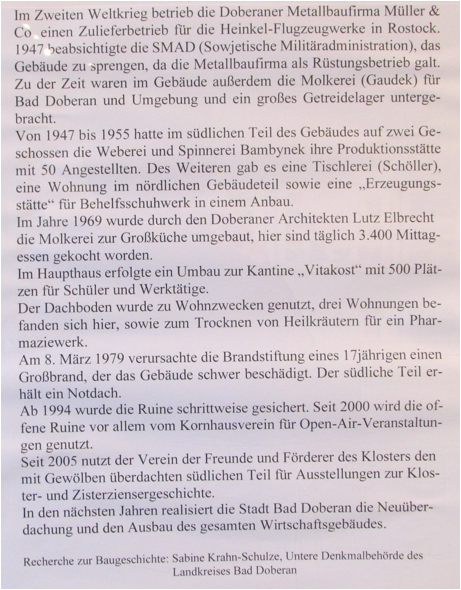

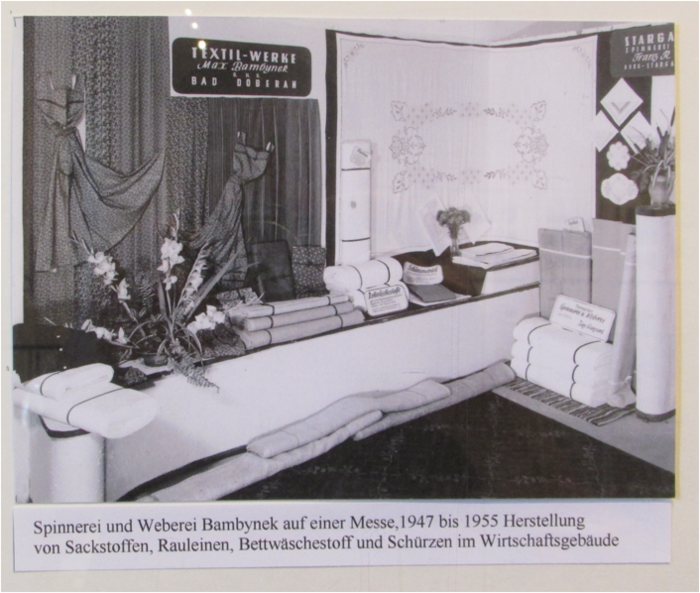

- Geschichte des Wirtschaftsgebäudes des Klosters nach 1945

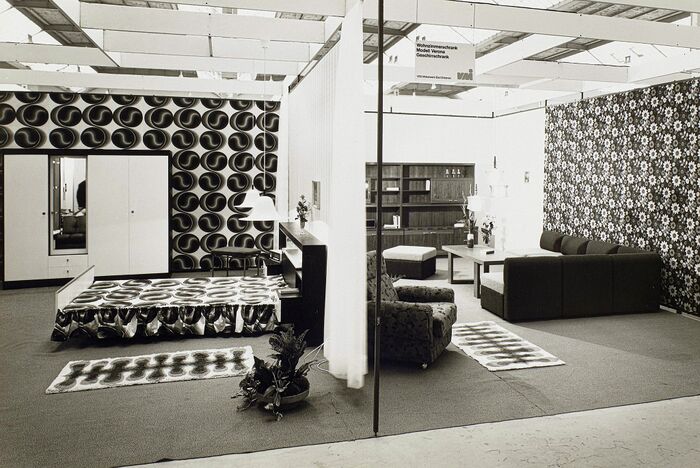

- Ausstellung der Bad Doberaner Möbelwerke 1978 auf der Leipziger Messe

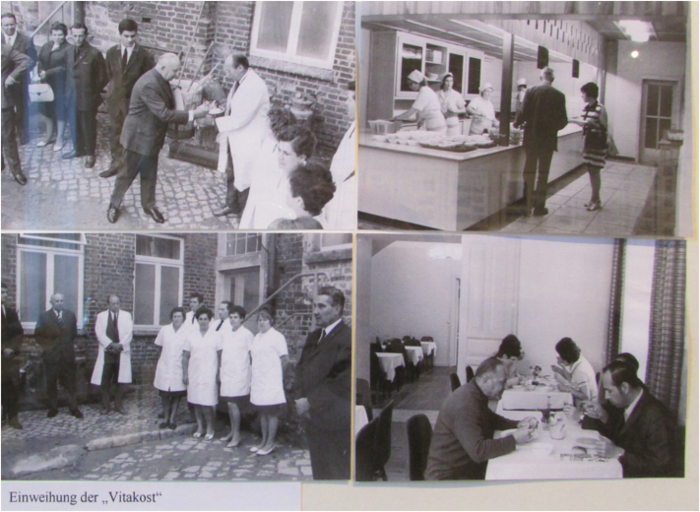

- "Vitakost"(Großküche, vorw. zur Schulspeisung)

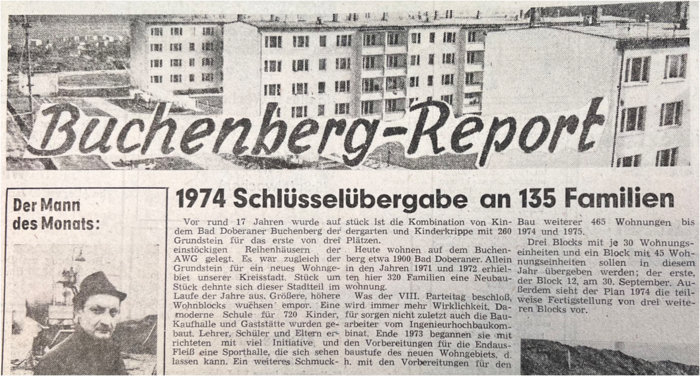

- Wohnungsbau in Bad Doberan

Gemeinschaftsaktionen/Sonstiges

*Sonstiges

- Amtsgebäude 1983:

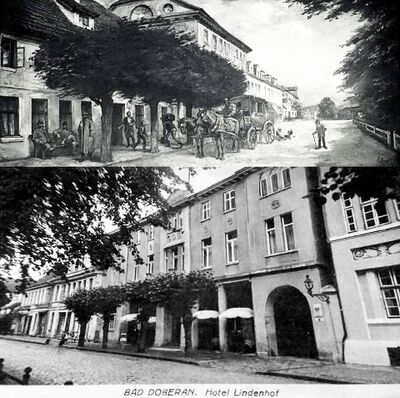

- Programm des Kreiskulturhauses 1977(ehem. Lindenhof)

- Versorgung 1965

- Gemüsezüchtung !976/77

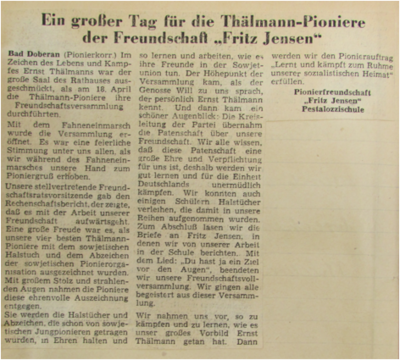

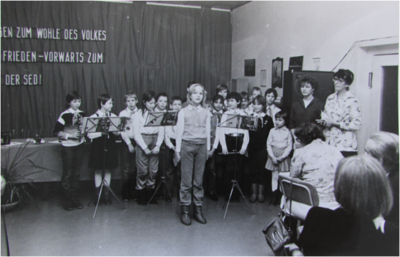

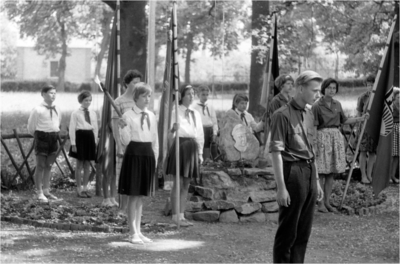

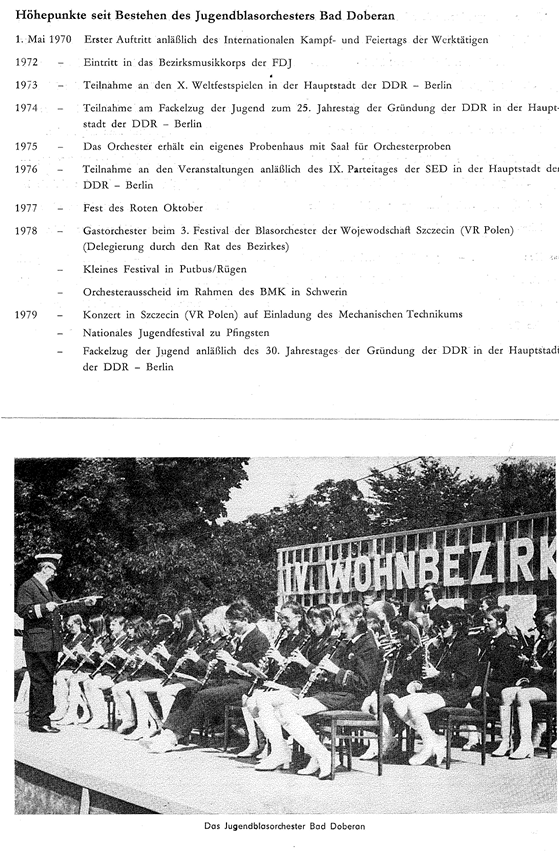

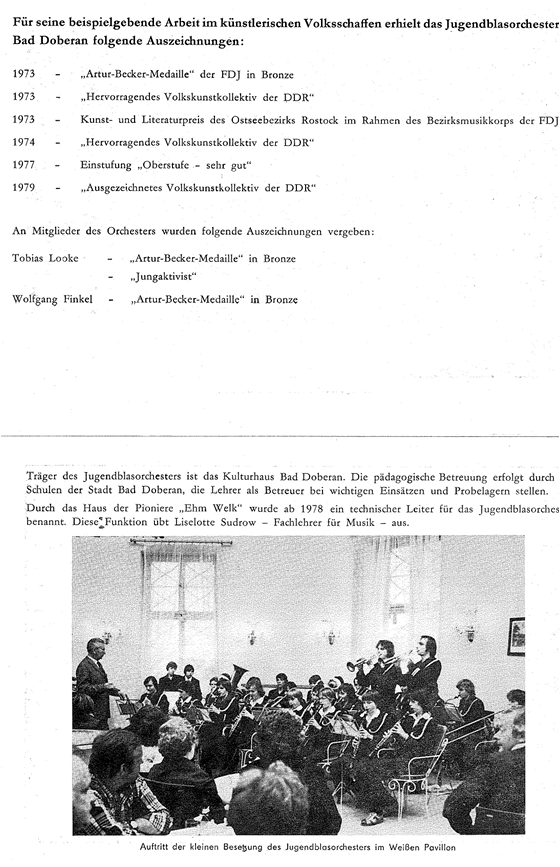

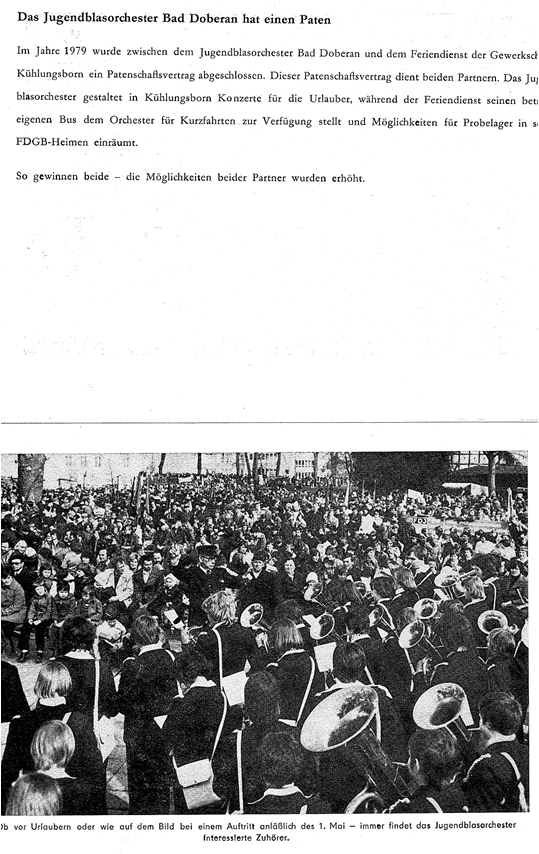

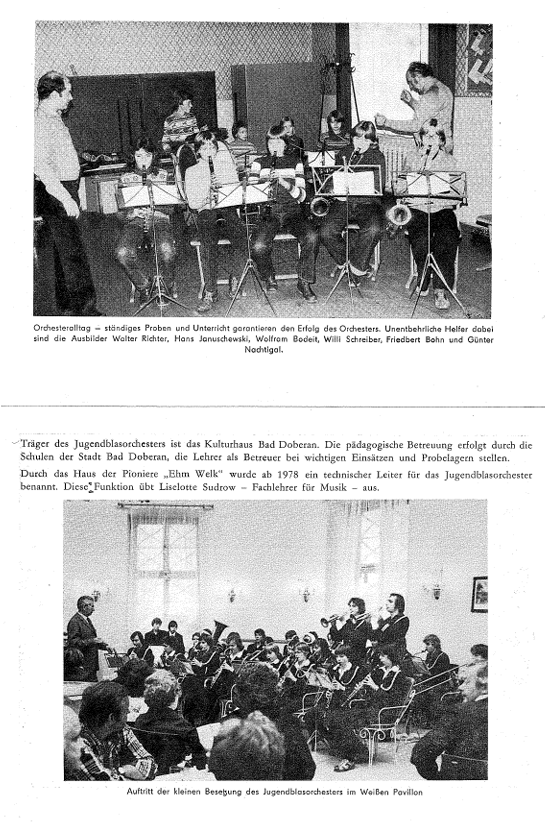

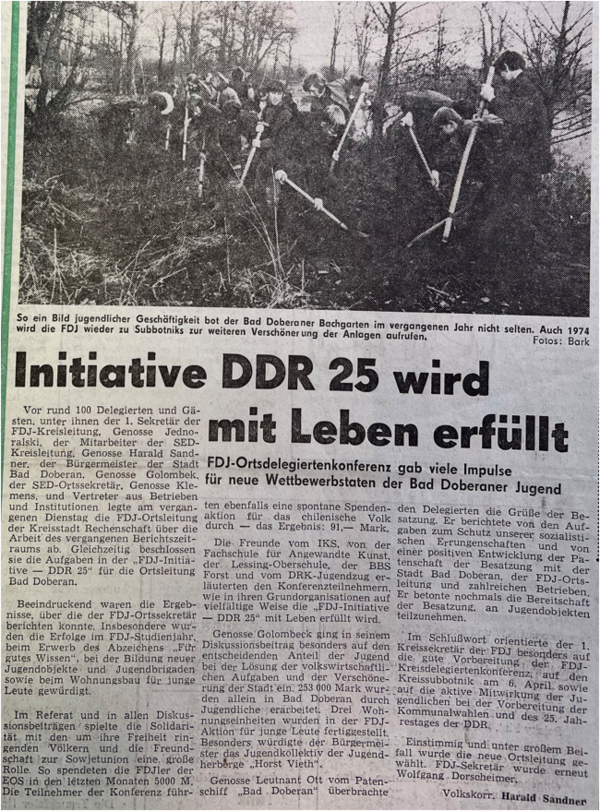

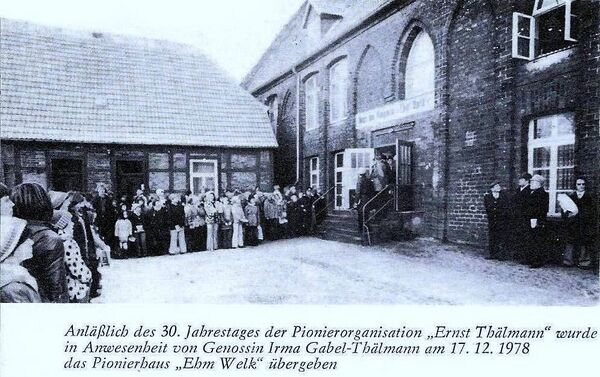

Jugendarbeit in der DDR

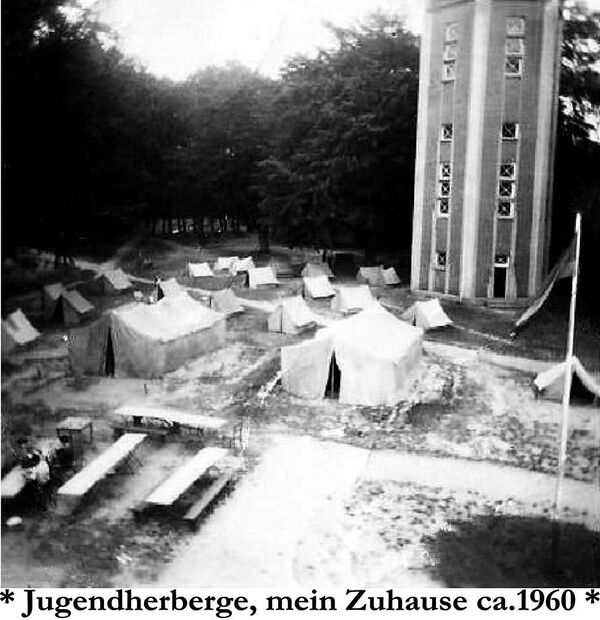

- 1960:

Doberaner Pionier Schalmeien Kapelle um 1960(Kapellmeister Siewert, links Sohn Wilfried, rechts Peter Becker)

- 1966:

- 1969:

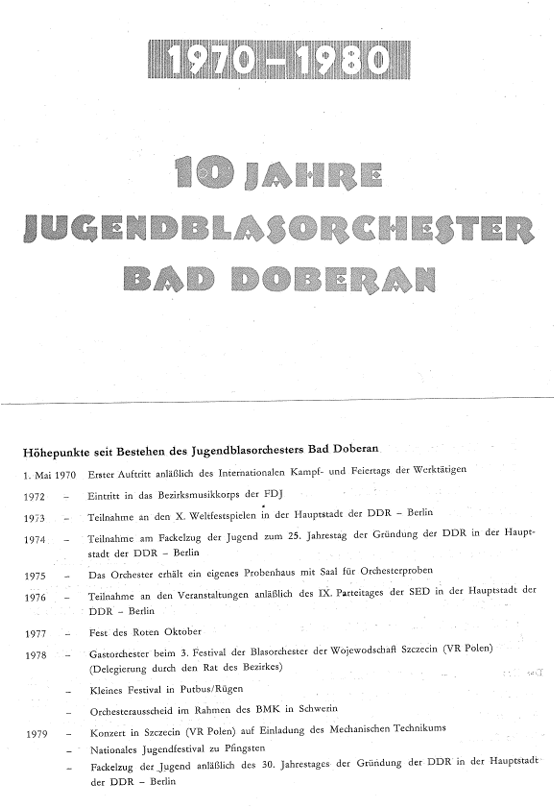

- 1970

- 2010

- 1974

- 1978

- 1979

- 1980

- 1982

- 1984

Wirtschaft

Gewerbe ab dem 19.Jh.

- Gewerbeverzeichnis des Jahres 1897, ergänzt mit allen gewerblichen Telefonbucheinträgen bis 1932. Letztere sind durch einen Stern gekennzeichnet.:

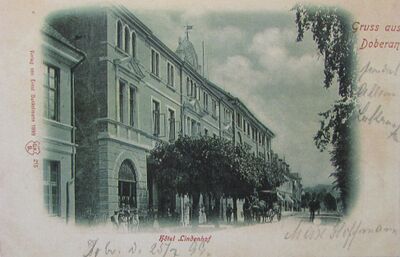

Hotels

- Hotel Kurhaus (Tel.: 4) Am Kamp 28,

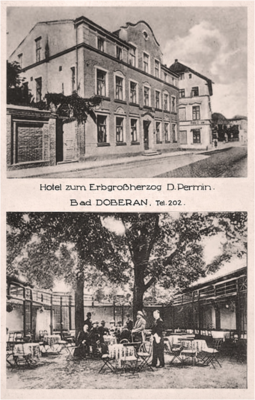

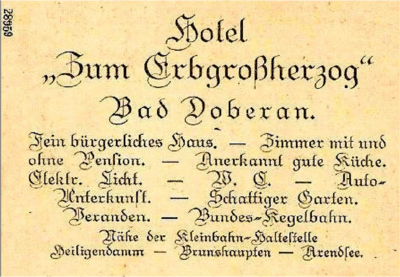

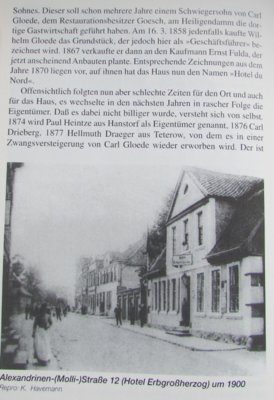

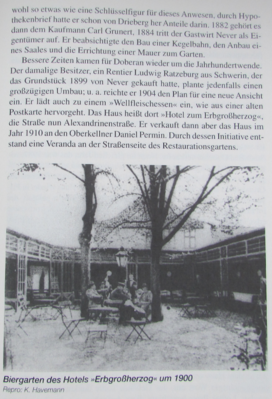

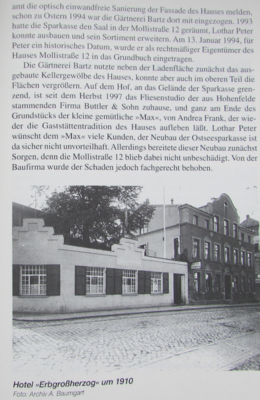

- Hotel zum Erbgrossherzog (Tel.: 202) Alexandrinenstraße 12,

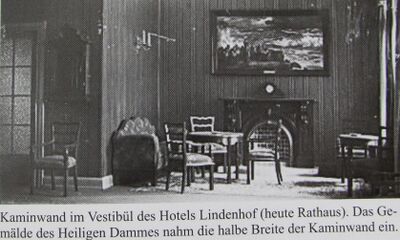

- Hotel Lindenhof (Tel.: 8 ) Am Kamp 6,

- Hotel Mecklenburger Hof - Inhaber Lucie Jeß (Tel.: 34) Neuer Markt 13,

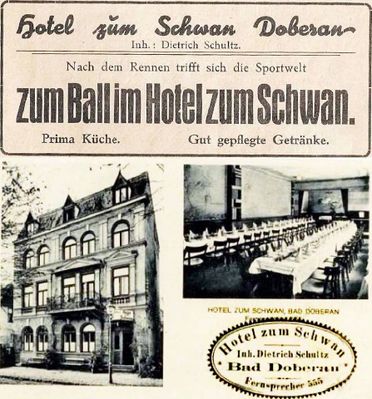

- Hotel zum Schwan (Tel.: 555) Alexandrineplatz 3

- Ostseebad Heiligendamm G.m.b.H. (Tel.: 3, 49, 64) Heilgendamm im Kurhaus

Gasthöfe und Restaurants:

- Berg Helmut „Gasthaus Buchenberg“ (Tel.: 213),

- Boye August „Stadt Rostock“ (Tel.: 179) Markt 10,

- Teßmann R. „Glashäger Quellental“ (Tel.: 207),

- Kaphingst Friedrich „Bahnhofswirt“ (Tel.: 235),

- Köhn Heinrich „Brandt's Höh“ (Tel.: 113),

- Kramm C. „Zur Klause“ (Tel.: 76) Kröpeliner Straße 12

- Lebzin W. (Tel.: 102) Tempelberg

- Peters Martin „Café Peters“ (Tel.: 290) Am Kamp 28

Erholungsheime:

- Haus Gottesfrieden (Tel.: 70) Alexandrinenplatz 5(Frau Hartwig)

- Kindererpflegeheim Hamburger Hof (Tel.: 268) Heiligendamm,

- Stahlbad (Tel.: 32) Bahnhofstraße

- Tabea Erholungsheim (Tel.: 257) Hiligendamm

Ärzte:

- Bausamer Dr. (Tel.: 60) Alexandrinenstraße 22,

- Gade Dr, Curt (Tel.: 26) Dammchaussee 7,

- Henke Carl Zahnarzt (Tel.: 171) Bismarckstraße 12,

- Prösch Dr. (Tel.: 234) Am Kamp 19

- Schultz Dr. E. Jul. Zahnarzt (Tel.: 155) Kröpeliner Straße

- Skrodzki Dr. (Tel.: 240) Am Kamp 4

- Willbrandr Dr. (Tel.: 129) Bismarckstr. 3

- Witt Dr. F. C. (Tel.: 44) Dammchaussee 34

Apotheken:

- Hofapotheke (Tel.: 217) Am Kamp

Automobile Reparaturwerkstätten:

- Jörend W. (Tel.: 558),

- Meister Paul (Tel.: 168) Alexandrinenstraße 4

Automobilvermietungen:

- Brott Heinrich (Tel.: 554) Neue Reihe 12

- Mielke Gustav (Tel.: 528) Paul-Friedrich-Straße

- Russ Heinrich (Tel.: 503),

- Töpper Albert (Tel.: 103) am Kurhaus

Bäcker:

- Carlson,

- Fischer Otto (Tel.: 146) Alexandrinenstraße 14,

- Frahm Hans (Tel.: 544) Neue Reihe 33,

- Gienus,

- Gratopp,

- Kleinow Friedrich (Tel.: 518) Neuer Markt 1

- Kuhlmann K. Hofbäckermeister (Tel.: 274) Baumstraße 17,

- Techentin (Tel.: 507) Schützenplatz

Bankgeschäfte:

- Commerz- und Privatbank Aktiengesellschaft Abteilung Doberan (Tel.: 511) Alexandrinenplatz 4,

- Doberaner Sparbank e.G.m.b.H. (Tel.: 546) Kamp 21,

- Mecklenburgische Depositen- und Wechselbank Depositenkasse Doberan (Tel.: 182) Kamp 10,

- Mecklenburger Genossenschaftsbank Doberan (Tel.: 22)

- Städtische Sparkasse (Tel.: 515)

Baugeschäfte:

- Carlson H. & Sohn (Tel.: 291) Kamp 2,

- Elbrecht Fritz (Tel.: 192) Kamp 5,

- Fahs W. (Tel.: 286) Kollbruchweg 1,

- Uplegger Rudolf (Tel.: 220) Kamp 9

- Wassermann Oskar (Tel.: 107) Doberweg 8

Bier Brauereiniederlagen:

- Vereinsbrauerei Mecklenburger Wirte A.G. zu Lübz Niederlassung (Tel.: 280)

Bierverleger:

- Mahn & Ohlerich (Tel.: 24) Am Markt 12,

- Possehl Karl (Tel.: 517)

Böttcher:

- Beese J. Neue Reihe 30,

Buchbinder:

- Dunkelmann

Buchdruckereien:

- Lück Albert (Tel.: 262) Alexandrinenstr. 14,

- Michaelis Alex (Tel.: 277) Neuer Markt 5

Buchhandlungen:

- Bitter Johannes (Tel.: 161) Poststraße 3,

- Rosenberg Heinrich

Buttergroßhandlungen:

- Molkerei Genossenschaft Doberan-Rethwisch (Tel.: 51)

Dachdeckungsgeschäfte:

- Kleinow,

- Klöcking (Tel.: 189) Neue Reihe 6,

- Vanheiden (Tel.: 288) Parkentiner Weg

Drogen und Farbwaren:

- Finger Werner (Tel.: 529) Alexandrinenstraße 3,

- Lippert Max (Tel.: 521) Am Kamp 15

- Staedt Ernst (Tel.: 295) Poststraße 5

Eisenwaren:

- Giebel Paul (Tel.: 256),

- von Iven Otto (Tel.: 26),

- Meister F.,

- Meyer C.

Fabriken:

- Chemische Werke Doberan m.b.H. (Tel.: 557),

- Doberaner Senffabrik Otto Redelstorrf (Tel. :524) Markt 2,

- Fischer Maschinenfabrik (Tel.: 172) Jungfernstraße 4

- Ruß Heinrich Wagenbau (Tel.: 503) Kröpeliner Straße 17

Fahrradhandlungen:

- Dethloff Willi (Tel.: 167),

- Meister Paul (Tel.: 168),

- Wullenbäcker

Färberei:

- Meyer

Feinkosthandlungen:

- Beese Johanna (Tel.: 23) Alexandrinenstraße,

- Holst Johannes (Tel.: 28) Poststraße 7

Fleischereien:

- Ahrens (Tel.: 193) Markt 9,

- Gratopp C. (Tel. 239) Ziegenmarkt 4

- Hartmann Emil (Tel.: 181) Lettowsberg 17,

- Lorenz Paul (Tel.: 40) Marktstraße 11,

- Lüth Alfr. (Tel.: 178) Querstraße 3

- Meyer Fritz (Tel.: 181) Lettowsberg 17,

- Schröder Karl (Tel.: 194) Baumstraße 20,

- Spierling Otto (Tel.: 533) Paul-Friedrich-Straße

- Timm H. (Tel.: 186) Alexandrinenstraße,

- Vanheiden Wilhelm (Tel.: 140) Parkentiner Weg 8a

- Werner Paul (Tel. 189) Paul-Friedrich-Straße

Friseurgeschäfte:

- Ahrens,

- Behrens,

- Duncker,

- Eggers,

- Hintze,

- Holm,

- Ohde,

- Selck

Fuhrgeschäfte:

- Eichstädt Heinrich, Kröpeliner Straße

- Peters Heinrich (Tel.: 142) Paul-Friedrich-Straße (?),

- Scharen W.,

- Schümann P. Fr. (Tel.: 527) Friedrich-Franz-Straße,

- Timm C. (Tel.: 153) Dammstraße 14

- Vetter Otto (Tel.: 219) Rostocker Straße 1,

- Weltz Chr. (Tel.: 183) Am Kamp 7

Gärtnereien:

- Behrens Conrad (Tel.: 583) Neue Reihe 14,

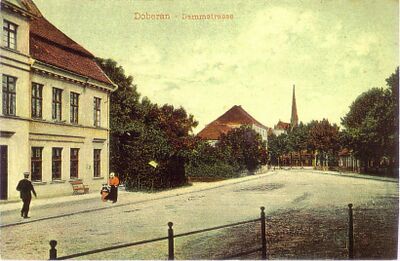

- Bobsin Hermann (Tel.: 500) Dammstraße 2,

- Schmidt Max (Tel.: 190) Kröpeliner Straße 1,

- Stein A.,

- Weeger K. (Tel.: 190) Kröpeliner Straße 1,

- Westphal

Gasanstalten:

- Doberaner Gasanstalt (Tel.: 45)

Getreidehandlungen:

- Meyer Carl (Tel.: 17) Neue Reihe 2

Glaser:

- Havemann Carl (Tel.: 250),

- Susemihl Carl (Tel.: 252) Alexandrinenstraße 6

Glas und Porzellanwaren:

- Bartsch

Handelsvertretungen:

- Drefs Heinrich (Tel.: 258)

Haushaltswaren:

- Westendorf Heinrich (Tel.: 248) Am Kamp

Holzsägewerke:

- Krüger Heinrich (Tel.: 9),

- Uplegger R.

Holzwarenfabriken:

- Mecklenburgische Holzwaren-Industrie (Tel.: 163)

Huthandlungen:

- Domke Reinh.

Immobilien und Hypotheken:

- Drefs Heinrich (Tel.: 258) Kastanienstraße 3,

- Tiedtke Otto & Co (Tel.: 504)

Klempner:

- Feiertag Wilhelm (Tel.: 522) Neue Reihe 10,

- Hamann Heinrich (Tel.: 184) Querstraße 6,

- Meister Paul (Tel.: 168) Alexandrinenstraße 3

Kohlenhandlungen:

- Bull Conrad (Tel.: 110) Alexandrinenplatz 2,

- Schwarz Bernhard G.m.b.H (Tel.: 176) Neue Reihe 17,

- Trost Otto (Tel.: 89)

Kolonialwaren:

- Beitzer,

- Boldt Friedr. (Tel.: 158) Lindenstraße 2,

- Bull Johannes (Tel.: 195) Neue Reihe 28,

- Eggers Heinr. (Tel.: 79) Am Kamp 3,

- Erdmann Nachf. Wilh. (Tel.: 169) Neue Reihe 3,

- Hamann Friedrich,

- Hameister Friedrich (Tel.: 101) Althöferweg 8,

- Heinrich Franz (Tel.: 169) Neue Reihe 3,

- Jöhrend Richard (Tel.: 157) Alexandrinenstraße 8,

- Kohl Wilh. (Tel.: 27) Alexandrinenstraße 18,

- Meyer Wwe. J.H. (Tel.: 125) Am Markt 7,

- Meyer Paul (Tel.: 253) Jungfernstraße 6,

- Schütt Heinrich,

- Schultz Karl Großhandel (Tel.: 541) Markt 6

- Stahl Albert (Tel.: 32),

- Thams & Garfs Kaffeelager (Tel.: 120) Poststraße 4,

- Trost Otto (Tel.: 89) Poststraße 9,

- Westendorf Heinrich (Tel.: 248) Am Kamp

Konditoreien:

- Allwardt M.,

- Müller Otto (Tel.: 227) Am Kamp 8,

- Peters Martin (Tel.: 290)

Korbmacher:

- Falkenthal O.,

- Hamann H.

Kupferschmiede:

- Steusloff Otto (Tel.: 126) Kröpeliner Straße 6

Kurzwaren und Porzellan:

- Giebel Paul (Tel.: 256),

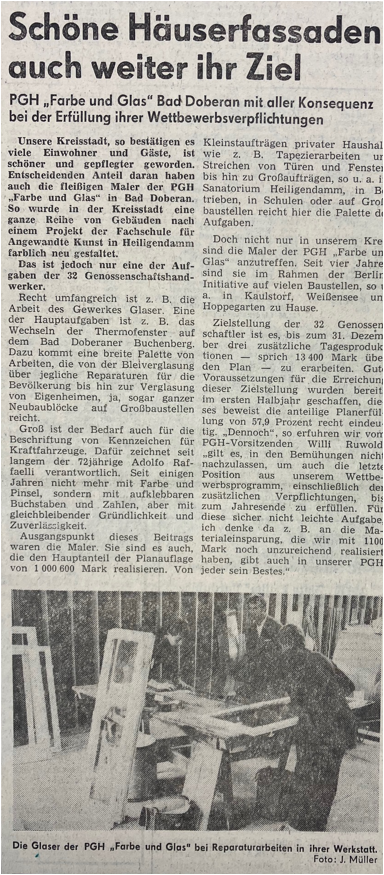

Malergeschäfte:

- Brusch,

- Finger H. Marienstraße 3,

- Finger O.,

- Havemann Karl (Tel.: 250) Bismarckstr. 4,

- Knittel Albert Hofdekorationsmalermeister,

- Kutzbach,

- Rosenow Richard (Tel.: 151) Lindenstraße 7,

- Stubbe

Manufaktur- und Modewaren:

- Dowe Herm.,

- Pentzin Carl,

- Kaufhaus Friedrich Reißmann (Tel.: 519) Poststraße 4,

- Schultz Louis (Tel.: 210) Poststraße 6,

- Wittenburg Carl (Tel.: 255) Alexandrinenstraße 3

Maurergeschäfte:

- Gading Albert (Tel.: 55) Am Kamp 20

- Gading Albert (Tel.: 55) Bismarckstraße

Mineralquellen:

- Mineral Quelle Glashagen G.m.b.H (Tel.: 13)

Möbelhandlungen:

- Rowoldt J.,

- Urban

Mühlen:

- Tessin M. (Tel.: 253)

- Schönfeldt Georg Stadtmühle (Tel. 233)

Obst und Gemüse:

- Laarz Gustav (Tel.: 117) Am Kamp 9,

- Vick Otto (Tel.: 510) Küstergang 8

Papier und Schreibwaren:

- Ziemssen,

- Heinrich Nachf.

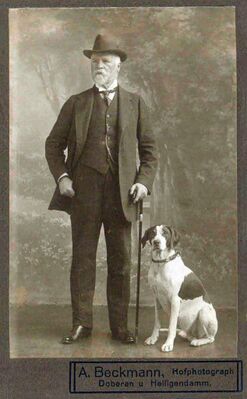

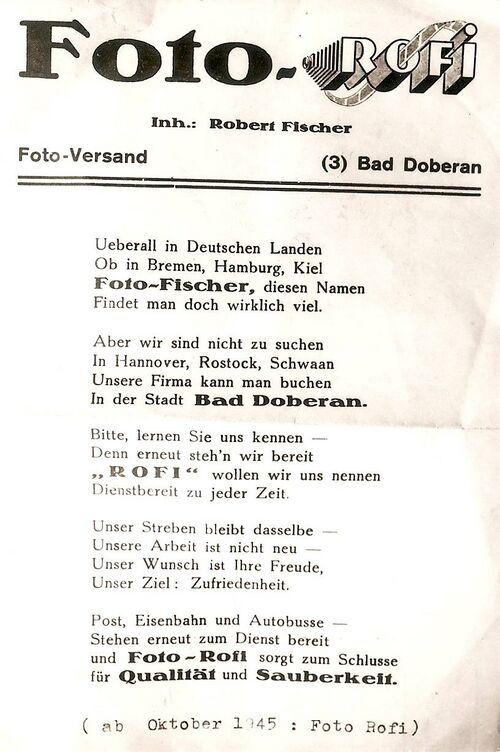

Photographen:

- Beckmann A & Co. (Tel.: 292) Alexandrinenstraße 4,

- Bockhold Hanna,

- Fischer,

- Voss

Putzgeschäfte:

- Hildebrandt,

- Schaffer Frl.

Radioapparate und Zubehörteile:

- Lebzien Fritz (Tel.: 102)

Rechtsanwälte:

- Barten Ernst (Tel.: 553) Am Kamp 15

- Knaack und Scheven (Tel.: 164) Poststraße 7,

- Lente (Tel.: 145) Poststraße 1,

- Roloff Dr. L. - R.A. & Notar (Tel.: 31) Am Kamp 7,

- Scheven Karl (Tel.: 516) Dammchaussee 7

Schlosser:

- Dethloff W. (Tel.: 167) Alexandrinenstraße 17,

- Flint R. (Tel.: 130) Markt 3

- Meister Frdr. (Tel:: 167) Alexandrinenstraße

Schmieden:

- Gaedeke A. (Tel.: 196) Paul Friedrichstr. 6**,

- Henning,

- Schlottmann,

- Steußloff

Schuhwarenhandlungen:

- Beese J.,

- Boock Ernst Am Kamp 11,

- Heinck Wwe., Niebelschütz E., Trost M.

Speditionsgeschäfte:

- Budde Heinr. Spedition und Möbeltransporte (Tel.: 197);*

- Scharen Wilh. (Tel.: 197) Rostocker Straße 3

Stellmacher:

- Schröder, Stark Ch., Warnow

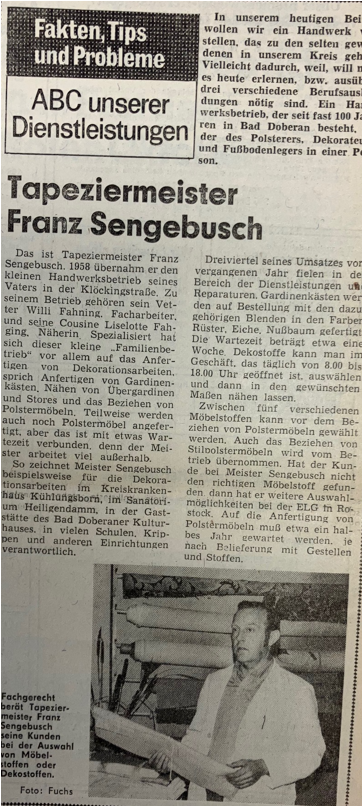

Tapezierer:

- Frahm,

- Kadow,

- Krink,

- Sengebusch W. (Tel.: 282) Neue Reihe 22,

- Tielck

Tiefbaugeschäfte:

- Krüger Heinrich (Tel.: 9) Fr. Franz Str. 1

Tierärzte:

- Eichbaum (Tel.: 177) Friedrich-Franz-Straße 4,

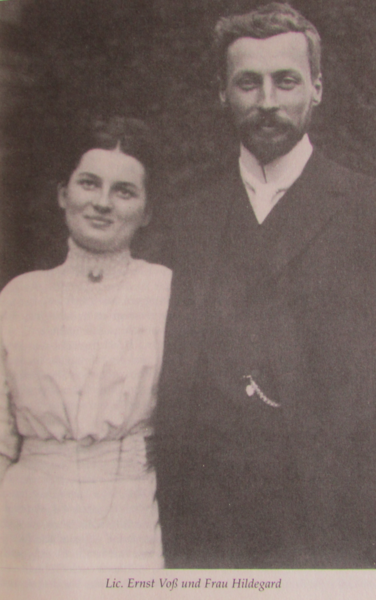

- Voß G. (Tel.: 508) Am Kamp 11

- Wiechert (Tel.: 198) Althöfer Straße 4

Tischler:

- Grüder,

- Klöcking,

- Krüger,

- Meyer,

- Peeck,

- Pentzien,

- Schütt,

- Vick Carl,

- Warkentin

Töpfereien:

- Hagemeister Fritz,

- Müller A.,

- Müller C.,

- Pfleger Alfred,

- Plese Hermann,

- Tarlarczyk Peter,

- Trost Paul

Uhrmacher:

- Biemann Otto (Tel.: 279) Alexandrinenstraße 1,

- Bobsin H.,

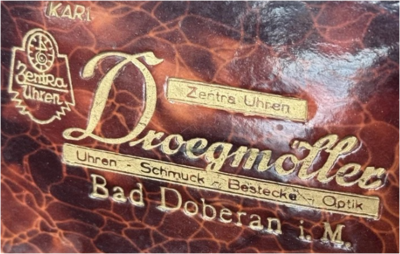

- Drögmöller,

- Hamann H.,

- Lange Wwe.

Vereine:

- Golf-Klub (Tel.: 552) Heiligendamm

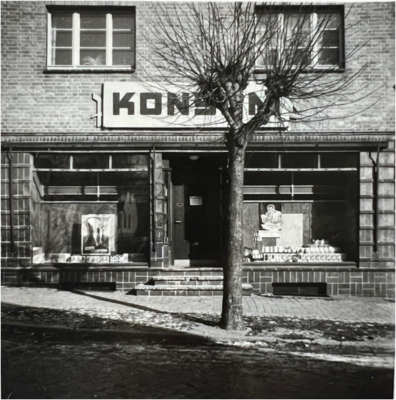

- Konsumverein für Rostock und Umgebung (Tel.: 156) Baumstraße,

- Verkehrsverein Bad Doberan (Tel.: 57) Kamp 10

Vertreter:

- Possehl Karl (Tel.: 517) Schützenplatz 3

Waschanstalten:

- Reimann A. (Tel.: 139) Buchenberghof,

- Sauer Hermann (Tel.: 525) Bergstraße 6

Wäsche und Weißwaren:

- Bitz Georg Leinenwaren (Tel.: 532) Alexandrinenstraße 8,

- Epping Paul

- Woelker Hch. (Tel.: 57) Kamp 10

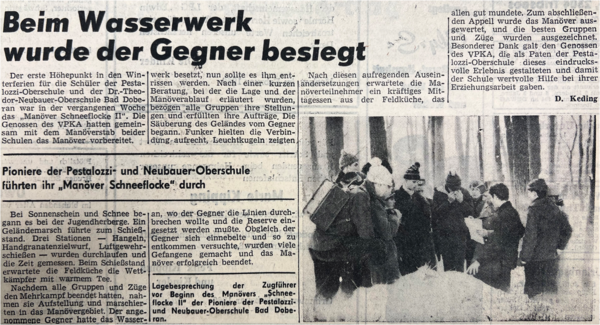

Wasserwerke:

- städtische Wasserwerke (Tel.: 534)

Zeitungen:

- Doberaner Nachrichten (Tel.: 277)

Zigarren und Tabak:

- Gauert,

- van Heiden,

- Jöhrend,

- Kurtius,

- Pegel C.,

- Schulmeister H.,

- Schwelgengräber

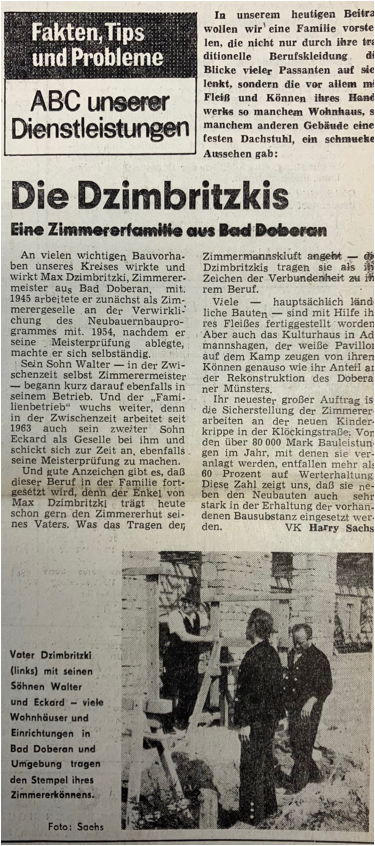

Zimmereigeschäfte:

- Elbrecht F. Zimmerei (Tel.: 58) Friedrich Franz Straße 1

- Faaß W. (Tel.: 286),

- Peters Wilhelm (Tel.: 58),

- Uplegger R. Am Kamp 9

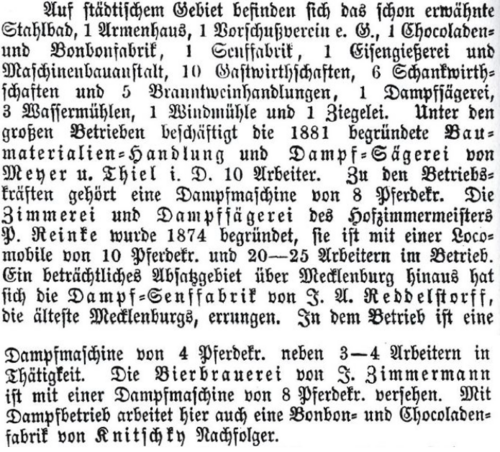

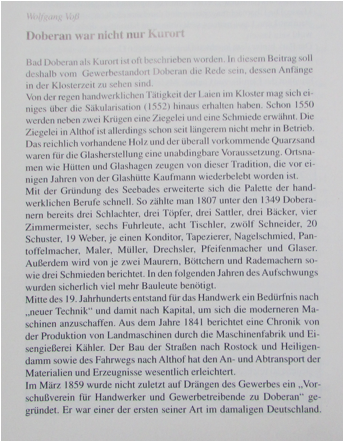

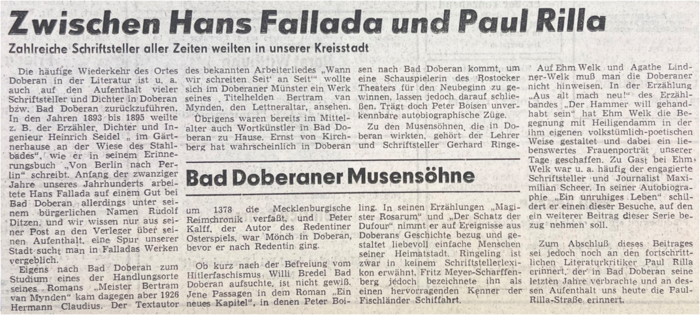

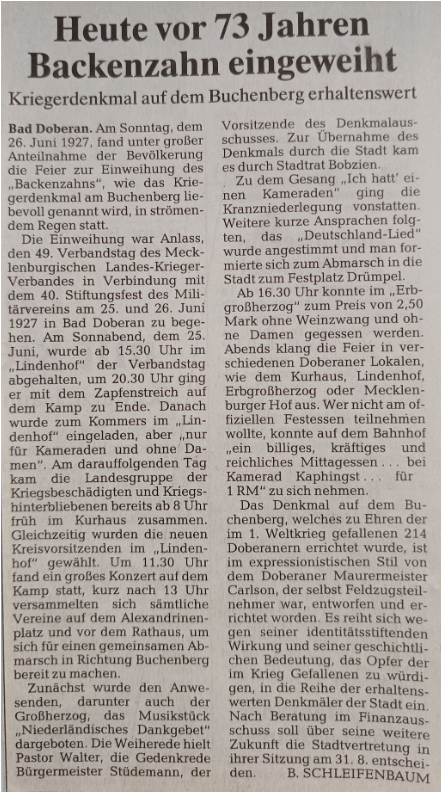

*Doberan war nicht nur Kurort(Wolfgang Voß, Doberaner Jahrbuch 2000)

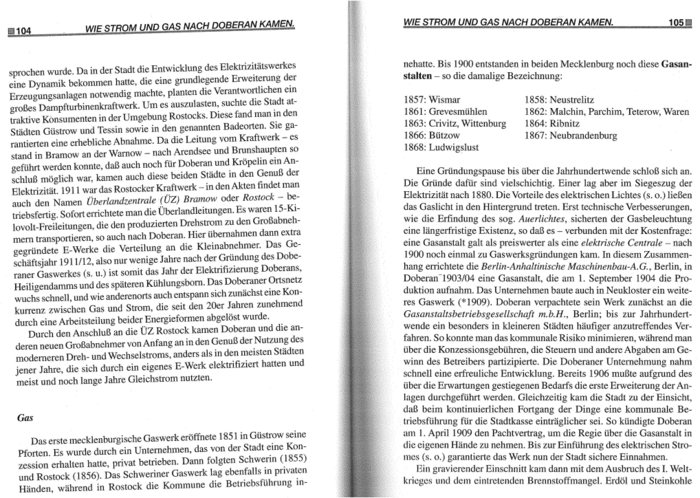

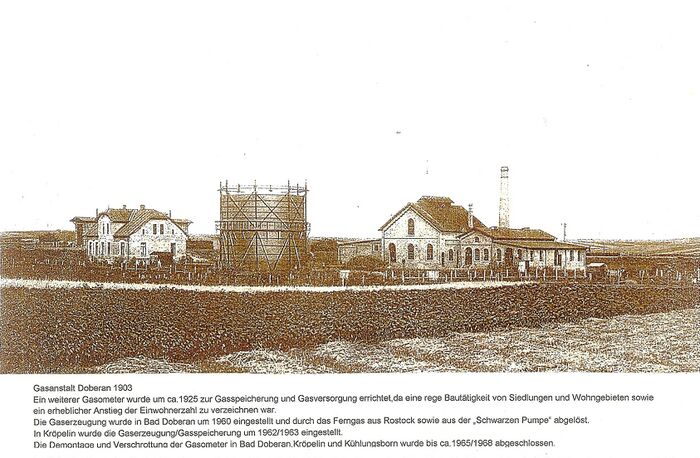

Gas- und Stromversorgung

Wasserversorgung

Landmaschinen aus Doberan

Sechs Landmaschinen aus Bad Doberan

- Eine Dreschmaschine mit Roßwerk und andere Geräte aus der Werkstatt Kähler

- (von Dr. K. Havemann - Ostsee-Zeitung, Juli 1983 - Zeitungsregestensammlung Carl Christian Schmidt/Archiv Münsterverwaltung Bad Doberan)

- Im Zusammenhang mit dem 200. Geburtstag des Agrarwissenschaftlers Johann Heinrich von Thünen erwähnten wir die Maschinenausstellung, die als Bestandteil der 5. Versammlung deutscher Land- und Forstwirte in Doberan vom 1. bis 9. September 1841 organisiert wurde.

- Auf dieser Ausstellung zeigte auch ein Maschinenbauer Kaehler oder Kähler (der Name wird in den Dokumenten unterschiedlich geschrieben) aus Doberan verschiedene Maschinen.

- Kähler stellte unter anderem eine „Dreschmaschine“, eine „Korn-Säemaschine“, eine „Häckerlingsmaschine“ und eine „Kornreinigungsmaschine“ aus. Die Dreschmaschine war für kleinere Bauernbetriebe gedacht, sie konnte mit einem Pferd betrieben werden, wozu ein sogenanntes Roßwerk diente.

- Es wird in dem amtlichen Bericht über die 5. Versammlung darauf hingewiesen, daß „in der Werkstatt des Herrn Kähler am Cröpeliner Wege“ ein weiteres Roßwerk zu besichtigen war.

- Die Tatsache, daß ein Doberaner Maschinenbauer 1841 sechs verschiedene Maschinen auf einer Ausstellung zeigte, läßt die Vermutung zu, daß der russische Schriftsteller Nikolai Leskow (1831 — 1895) nicht von ungefähr über einen Ingenieur Hugo Pektoralis schrieb, der zusammen mit nach Rußland eingeführten Landmaschinen nach dort kam und aus dem kleinen mecklenburgischen Städtchen Doberan stammen sollte. So steht es jedenfalls in der Erzählung „Der eiserne Wille“, in der die Lebensgeschichte des Hugo Pektoralis erzählt wird.

- Auf der Maschinenausstellung waren auch mehrere Pflüge zu besichtigen, unter anderem ein nach Entwürfen und Vorstellungen J. H. v. Thünens verbesserter mecklenburgischer Haken. Über diesen Haken heißt es in einem vorläufigen Bericht: „Der außerdem probierte Hakenpflug des Herrn Dr. v. Thünen ist bekannt wegen seiner sorgfältigen Construction und seiner guten Leistung. Er liefert eine reine, breite, gelockerte, gut umgelegte Furche, geht aber nur über eine Hand und muß mit Sorgfalt gestellt werden.“ Zur Enttäuschung seines Erfinders hat sich der „Thünensche Haken“, wie diese Konstruktion bezeichnet wurde, nicht durchsetzen können. Er wurde durch die Pflüge, die weit bessere Eigenschaften hatten, verdrängt. In den Bauernwirtschaften Mecklenburgs hat sich der „Mecklenburger Haken“ noch bis nach 1945 als Gerät zur Bodenbearbeitung erhalten. Er wurde vor allem wegen seiner guten Eigenschaf ten bei der Bodenlockerung bevorzugt.

- In Bad Doberan steht in einem Vorgarten in der Beethovenstraße noch solch ein gut erhaltener und gepflegter Haken, fast wie zu einer Ausstellung aufbereitet, der eine Vorstellung von den damaligen Bodenbearbeitungsgeräten vermittelt.

Klein- und mittelständische Unternehmen/Handwerk

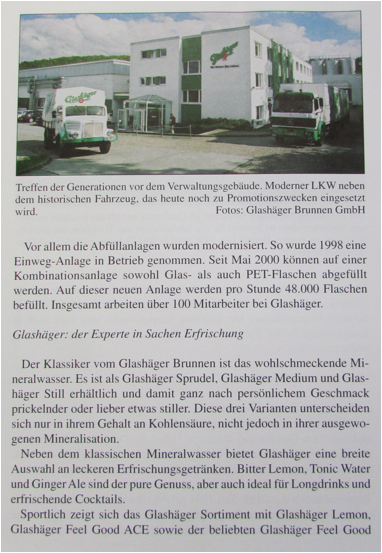

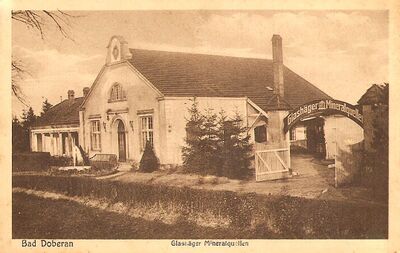

Glashäger Mineralquellen

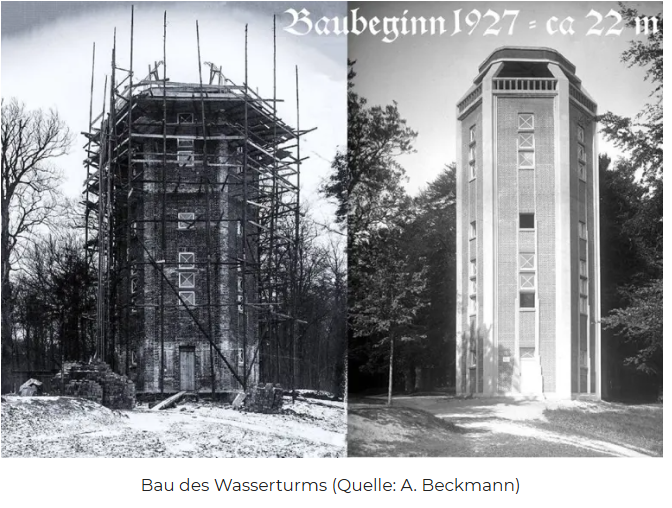

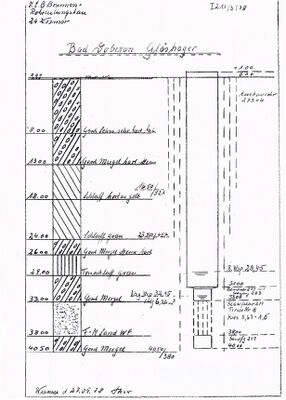

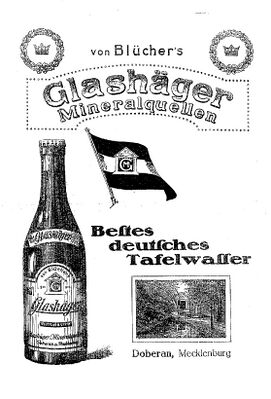

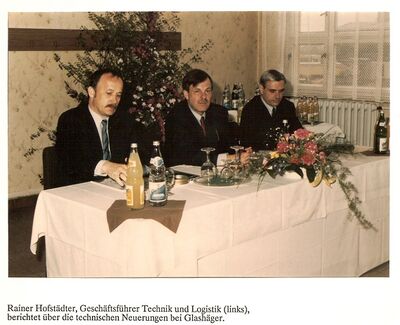

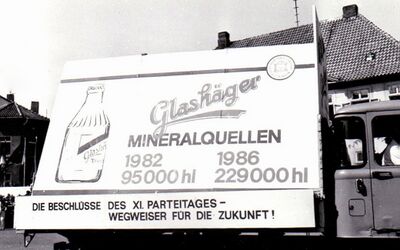

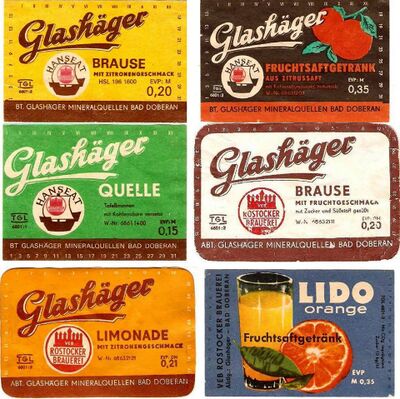

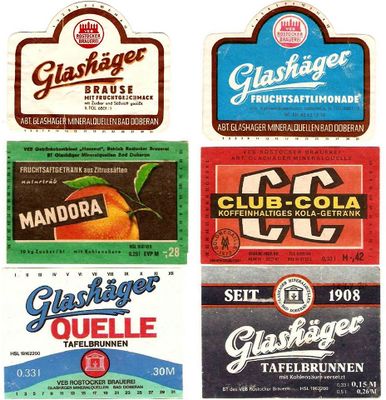

Kurzchronik „Glashäger“ (Quelle: Sens, Hofstädter, unveröff. Manuskript zum Buch "Glashäger")

- 1906 Hans von Blücher, Pächter der Landesdomäne Hof Glashagen, ließ im Quellental Bohrungen zur Gewinnung von Mineralwasser vornehmen.

- 1908 Gründung der Gesellschaft Mineralquelle Glashagen GmbH Doberan

- 1908 Errichtung einer 3,5 Km langen unterirdischen Kupferleitung vom Quellental nach Doberan zum heutigen Firmensitz.

- 1910 Erfolgreiche Anmeldung von „Glashäger Mineralwasser“ als Warenzeichen beim Kaiserlichen Patentamt

- 1914-1918(1. Weltkrieg) verstärkte Exporttätigkeit und Belieferung von Lazaretten

- 1939-1945(2. Weltkrieg) Mehrere Änderungen von Gesellschafterstrukturen der Glashäger Mineralquellen G.m.b.H mit dem Hauptanteil der Gerolsteiner Sprudel K. G.

- 1945 „Glashäger“ zunächst treuhänderisch und später unter Zwangsverwaltung der Stadt Bad Doberan unterstellt.

- 1950 Übertragung der Treuhänderschaft von der Stadt Bad Doberan auf den VEB Rostocker Brauerei (VEB Mahn & Ohlerich Rostock)

- 1950 „rechtskräftige“ Verstaatlichung und Überführung in „Volkseigentum“

- 1968 Gründung des „VEB Getränkekombinat ‚Hanseat’ Rostock“ mit Eingliederung des VEB Rostocker Brauerei als Stammbetrieb und dem Betriebsteil Glashäger Mineralquellen Bad Doberan

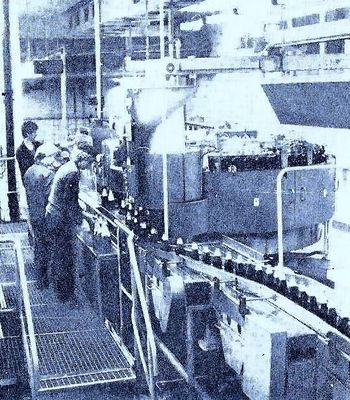

- 1982 Inbetriebnahme der Neubauanlagen und fünf neuerTiefbrunnen

- 1988 Wechsel zum VEB Greifenquell Rostock

- 1990/91 Glashäger Brunnen GmbH wird Tochterunternehmen der Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG

- 2003 Übernahme der Geschäftsanteile durch die Brau + Brunnen AG mit Sitz in Dortmund

- 2005 Übernahme durch die Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG

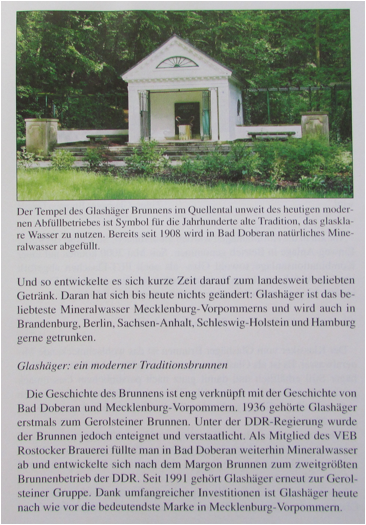

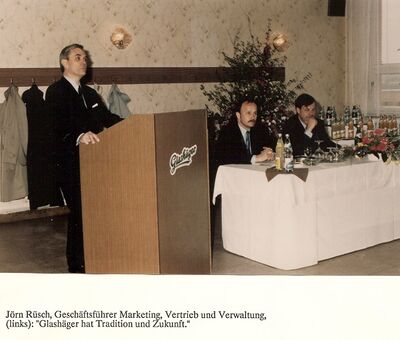

Glashäger Brunnen sprudelt wie nie zuvor

Zurückgekehrter Eigentümer investiert erheblich

- (Ostsee-Zeitung, April 1991 - Zeitungsregestensammlung Carl Christian Schmidt/Archiv Münsterverwaltung Bad Doberan)

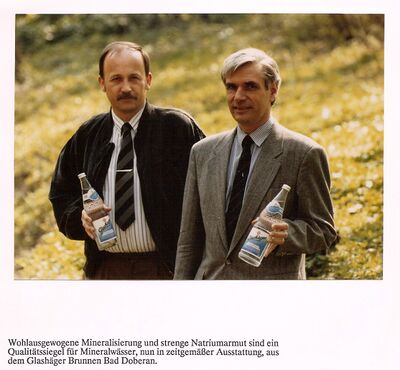

- BAD DOBERAN (ADN) Wie nie zuvor sprudeln in der Küstenkreisstadt Bad Doberan die traditionellen Glashäger Mineralquellen, Die Gesundheitsgetränke flössen allein im Januar in mehr als 3,5 Millionen Dreiviertel-Liter-Flaschen.

- „Das übertraf alle unsere Erwartungen", sagte Vertriebsleiter Bernd Strätz gestern.

- Richtig in Bewegung geraten ist die Glashäger Naturquelle, seit die rheinländische Gerolsteiner Gruppe 1991 die ursprünglichen Eigentumsverhältnisse wiederhergestellt hat.

- Der Betrieb war vor 42 Jahren entschädigungslos enteignet worden. Der zurückgekehrte Eigentümer hat inzwischen in erheblichem Umfang investiert. Die Absatzplanung sieht in diesem Jahr eine Steigerung um 70 Prozent auf 50 Millionen Füllungen vor.

- Der Marktanteil im Osten beträgt 6,5 Prozent.

- Abgesetzt wird bis nach Schleswig-Holstein und Hamburg.

- Im Stammgebiet Mecklenburg-Vorpommern hält das Unternehmen einen Marktanteil von fast einem Drittel. Inzwischen ist die Glashäger Naturquelle durch zwei 71 Meter tiefe Brunnen zusätzlich angezapft worden.

Gasanstalt

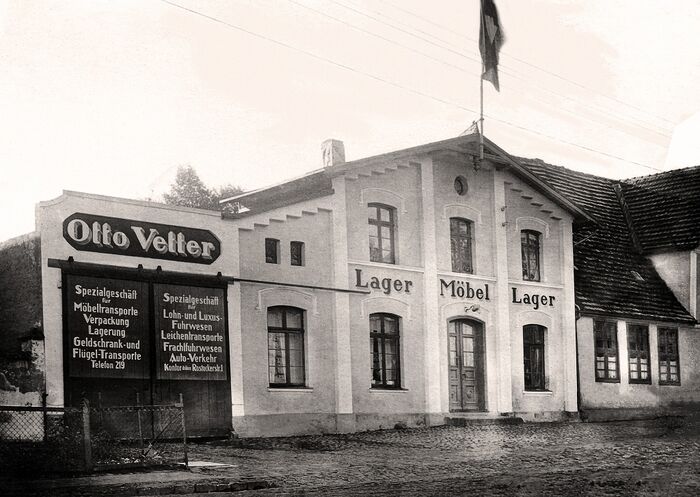

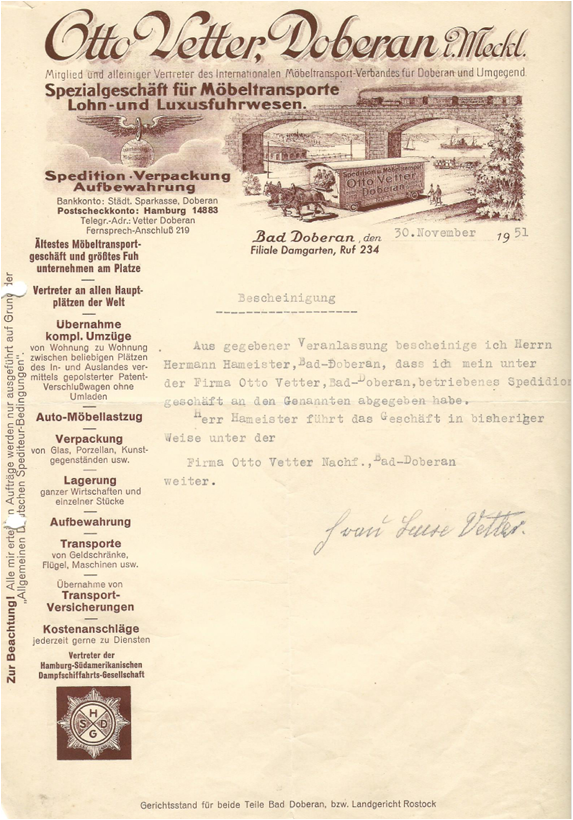

Fuhrunternehmen

- Scharen

- Vetter

- Hameister

Neuanfang des Personen- und Gütertransportes nach dem Zweiten Weltkrieg in Bad Doberan

- (verfasst von Dr. Jürgen Jahnke)

- „Infolge der Besetzung des Stadtgebietes und der weiteren Umgebung von Bad Doberan durch die Rote Armee im Mai 1945 hat sich ein bedrückender Mangel an Verkehrsmitteln herausgestellt, der im Interesse der Einwohnerschaft der Stadt und der eigenen Bedürfnisse der Stadtverwaltung, soweit dies bei den gegebenen Verhältnissen möglich ist, durch Schaffung einer besonderen Organisation zu beheben ist.“ So schätzte der Bürgermeister der Stadt Bad Doberan, Joachim Butz, im Juni und Juli 1945 die Lage ein, handelte und schloss mit dem Fuhrunternehmer und KfZ-Meister Hermann Hameister aus Bad Doberan zur Organisierung eines Fahrdienstes der Stadt am 2. August 1945 einen Vertrag.

- Die Stadtverwaltung beschlagnahmte in Frage kommende Lastwagenwracks, die infolge der Kriegsereignisse in der Umgebung Bad Doberans liegengeblieben waren, ließ sie von dem Fuhrunternehmen Hameister bergen und stellte sie ihm zum Wiederaufbau zur Verfügung. Die Eigentums- und Besitzverhältnisse dieser Wracks waren ungeklärt, meist waren es Fahrzeuge der ehemaligen Wehrmacht. Die Stadt übernahm deshalb die treuhänderische Verwaltung der beschlagnahmten und wiederhergestellten Fahrzeuge und ermächtigte Hermann Hameister, den Fahrdienst der Stadt Bad Doberan zu übernehmen.

- Er richtete die ihm zugewiesenen Wagenwracks auf eigene Rechnung zu fahrbereiten Fahrzeugen her. Die Stadt verpflichtete sich laut Vertrag, geeignete Facharbeiter für den Aufbau der Fahrzeuge bereit zu stellen. Das Fuhrunternehmen wiederum wurde beauftragt, über alle Kosten und Materialien für die Instandsetzung und Unterhaltung bis zur Klärung der endgültigen Besitzverhältnisse genau Buch zu führen. Über ihren geben die Schätzungsurkunden Aufschluss, die damals im Auftrage der Stadtverwaltung oder des Fuhrunternehmers von der amtlich zugelassenen Kraftfahrzeug- Schätzungsstelle in Rostock vorgenommen wurden. Es ist in diesen Urkunden z.B. zu lesen: „Folgende Zubehörteile fehlen: Komplettes. Motorzubehör, Gasanlage, elektrische Anlage, Bereifung einschließlich Felgen, Pritschenaufbau. Allgemeiner Zustand stark demoliert.“ So begann die Firma Hameister aus den Wracks eines Büssing LKWs, eines Büssing Schleppers, eines Hansa-Lloyd Lieferwagens, eines Daimler Benz LKWs, eines Anhänger des Fabrikats Gotha, und eines Henschel LKWs einen Fuhrpark aufzubauen.

- Die einsatzfähigen Fahrzeuge wurden mit je einem Schild „Bürgermeister der Stadt Bad Doberan“ in deutscher und russischer Sprache versehen. Das Fuhrunternehmen hatte nach Instandsetzung von Lastkraftwagen Fahrten für die Stadt und ihre Einrichtungen wie Chemische Fabrik, Mineralwasserfabrik und Städtische Werke zu den Nahverkehrstarifen auszuführen.

- Dieser Fahrdienstvertrag wurde am 6. Oktober 1946 im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben. Für einen Gesamtbetrag von 5.991,70 RM konnte Hermann Hameister die von ihm wiederaufgebauten Fahrzeuge und von ihm im Auftrage der Stadt sichergestellten Wracks, die auf seinem Grundstück lagerten, von der Stadtverwaltung Bad Doberan kaufen. Das wurde möglich, weil die Sowjetische Militäradministration mittels eines Befehls in ihrer Besatzungszone die Eigentumsverhältnisse für solche Wracks klärte.

- Im Jahre 1946 baute die Firma Hameister aus Wrackteilen zweier VOMAG- Omnibussen und anderem Autozubehör die ersten Omnibusse wieder auf. Die Schätzurkunden weisen aus, dass es sich dabei tatsächlich nur noch um Fahrzeugreste handelte, die lediglich Materialwert besaßen. Eine dieser Schätzungsurkunden enthält den Vermerk, dass sämtliche Teile außer Fahrgestellrahmen, Vorderachse, Hinterachse, Federn und Führerhauspfosten fehlten. Wie für viele Fuhrunternehmen waren auch für Hameisters gerade die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg Jahre des Tauschens, des Organisierens, des Improvisierens und des Neuaufbaus. So kam es der Autoreparaturwerkstatt und dem Fuhrunternehmen wohl nicht ungelegen, dass die Rote Armee Transportleistungen mit einem PKW-Wrack Hudson-Essex, dem Wrack eines Lanz-Bulldog und mit zwei Lastanhängern bezahlte. In den Eidesstattlichen Erklärungen für die Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle heißt es dazu: „ Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich das Wrack Lanz-Bulldog 55 PS von der Roten Armee als Zahlung für Transportleistungen entgegennehmen musste.“

- Die VOBUS (Vereinigung der Unternehmen von Omnibuslinien für das Land Mecklenburg) benötigte dringend für die Aufnahme des Linienverkehrs in Mecklenburg Omnibusse. In einem Brief der VOBUS vom 26. September 1947 an die Firma Hameister schrieb sie: „Wir nehmen Bezug auf die Unterredung, dass Sie an die Holzgasomnibusse einen Lastenanhänger ankoppeln, so dass der Güterverkehr genau so bedient werden kann wie der Personenverkehr.“ In öffentlichem Interesse stand u.a. eine Buslinie Bad Doberan-Neubukow-Wismar-Klütz-Dassow-Schönberg, bedingt durch den Schienenabbau auf der Strecke Schönberg-Dassow-Pötnitz. VOBUS und Rat des Kreises –Land gestatten der Firma im Jahre 1949 einen kombinierten Güter- und Personenverkehr auf der Linie Hohen-Luckow-Groß- und Klein Bölkow-Matersen-Rostock einzurichten. Als Begründung wird angeführt: „Die Firma Hameister muss jede Woche zweimal nach Hohen Luckow fahren, um dem Landesgut Fracht hinzubringen und von dort abzuholen. Bei dieser Gelegenheit könnte der Busanhänger an die Dieselzugmaschine angehängt werden, so dass eine Ausnutzung dieses Fahrzeuges im Sinne des Zweijahresplans gewährleistet würde.“ Das Ministerium für Wirtschaft der Landesregierung Mecklenburg stimmte dem Busverkehr auf dieser Strecke zu, erteilte dem Unternehmen, wie bereits im Jahre 1948, die Auflage, bei Eisgang auf dem Ribnitzer Bodden, der den Einsatz von Fährschiffen verhindert, die Busse auch uneingeschränkt für den Transport der Arbeiter zur Boddenwerft in Damgarten zur Verfügung zu stellen.

- Im Jahre 1929 gründete Hermann Hameister in Bad Doberan sein Fuhrunternehmen. Bereits 10 Jahre später führte die Firma Nah- und Ferntransporte mit drei Omnibussen und drei LKWs durch, besaß eine Autoreparatur- Werkstatt und baute in eigener Kiesgrube Kies ab. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde die überwiegende Zahl der Fahrzeuge requiriert und der Transport von Gütern und Personen auf ein Minimum reduziert. Gleich nach dem Krieg war Hermann Hameister bemüht, seinen Betrieb wieder aufzubauen. Der Güter- und Personenverkehr wurde nach Bergung und Instandsetzung von Fahrzeugwracks wieder aufgenommen. Zu den Leistungen des Unternehmens gehörten z.B. der Berufsverkehr zur Warnowwerft Warnemünde, der Schülerverkehr im Kreis Bad Doberan und der Linienverkehr zwischen Bad Doberan und Warnemünde, bzw. zwischen Hohen Luckow und Rostock. Die Verstaatlichung von Privatunternehmen im Jahre 1972 in der DDR führte im gleichen Jahr zur Übernahme des Betriebes an den VEB- Kraftverkehr und Spedition Ostseetrans Rostock, Betriebsteil Bad Doberan. Im Jahre 1992 erhielt der Sohn des Firmengründers, Hans Joachim Hameister, die Geschäftsanteile seines Vaters und seine eigenen zurück und vermietete seine Busse an die Küstenbus GmbH. Zu dieser Gesellschaft gehören vier Privatunternehmen und ein kommunales Verkehrsunternehmen. Die Busse sind vorwiegend im öffentlichen Personen-Nahverkehr und im Schülerverkehr eingesetzt. Eine freie Autoreparatur Werkstatt betreibt der KFZ-Meister Uwe Hameister, Enkel des Firmengründers Hermann Hameister, heute in Bad Doberan.

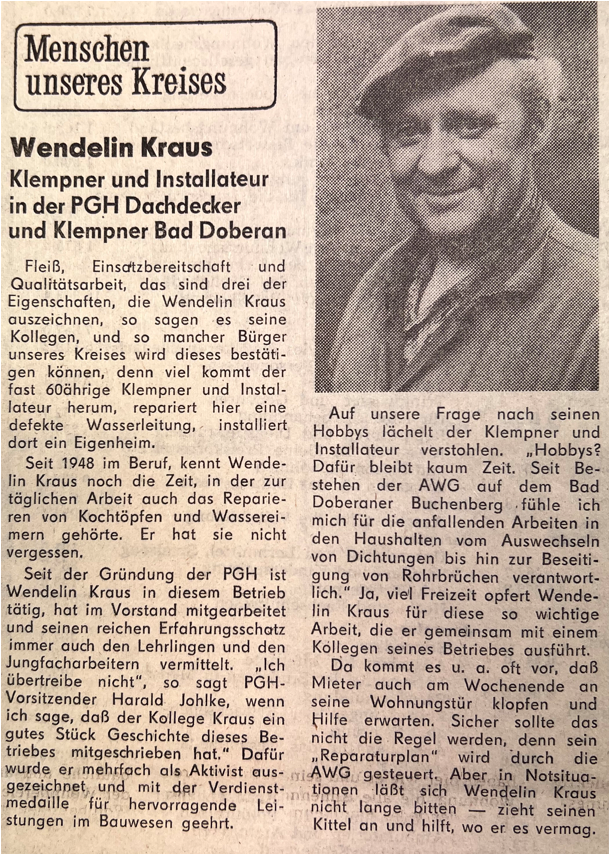

Handwerk

Dachdecker Klöcking

Klempner Otto Klinkmann und Hans Koch

- Beide haben zwischen 1964-1974 die Klempnerarbeiten am Doberaner Münster ausgeführt

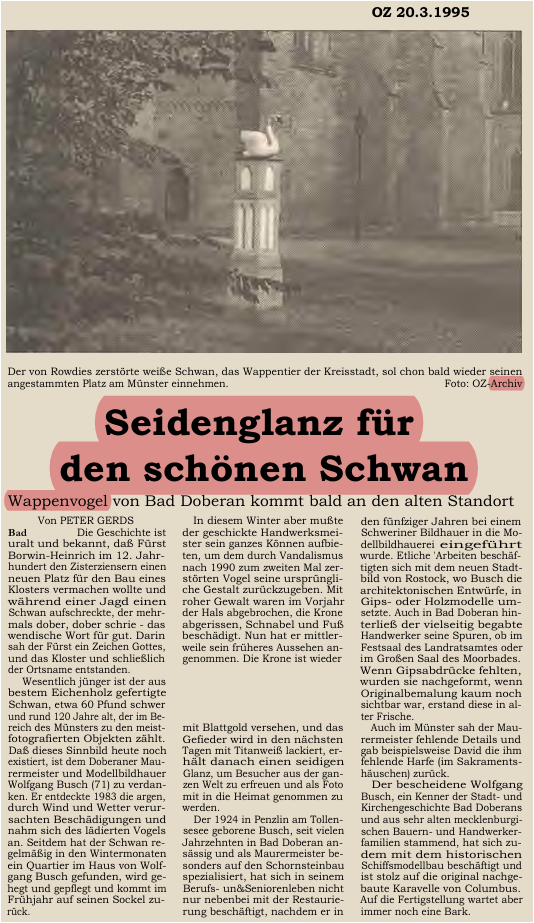

- Maurermeister und Modellbildhauer Wolfgang Busch

Metallbau Ott

Sonstige Betriebe

- Chemische Fabrik Walkenhagen:

- Kraftverkehr Bad Doberan:

- Möbelfabrik Bad Doberan Bad Doberan:

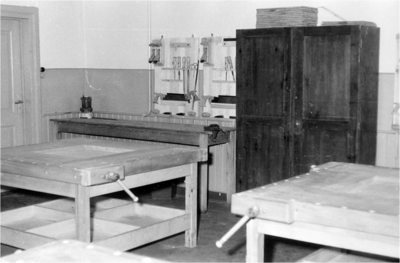

- Ausstellung der Bad Doberaner Möbelwerke 1978 auf der Leipziger Messe

- Hausschuhfabrik Bad Doberan:

- Kaufhaus Aldo

„Allens dor“ im Kaufhaus „ALDO“ „Lütt Matten“ wird ein technisches Kaufhaus —Pressekonferenz gab Auskünfte(OZ, Mai 1990)

- (von Renate Peter - Ostsee-Zeitung, Mai 1990 - Zeitungsregestensammlung Carl Christian Schmidt/Archiv Münsterverwaltung Bad Doberan)

- BAD DOBERAN (OZ) Mittwoch 14.00 Uhr, Schuhfabrik „Lütt Mat.ten“: Pressekonferenz war angesagt. Betriebsleiter Hans Drzymalski, der amtierende ökonomische Direktor Günter Hampel, BGL-Vorsitzender Eckart Schulz und Helmut Stefan aus der Bundesrepublik, der als Leiter des Bereiches Ein-und Verkauf vorgesehen ist, standen Journalisten Rede und Antwort zur Umprofilierung der Schuhfabrik in ein technisches Kaufhaus.

- „Seit Kinderschuhe nicht mehr subventioniert werden, war die Schuhproduktion unrentabel und nicht mehr absatzfähig geworden. Es konnte also so nicht weitergehen. Eine Umstellung auf eine andere Produktion war nicht möglich“, sagte Herr Hampel.

- Was aber weiter? Die Belegschaft entschied — nach Mehrheitsbeschluß wohlgemerkt! „Es ging schließlich darum, möglichst vielen Mitarbeitern von „Lütt Matten 1 Arbeit zu bieten“, betonte Herr Drzymalski.

- So waren viele Ideen und Vorschläge abzuwägen. 13 Varianten wurden geprüft und beraten. Nun ist das Ziel klar: Aus der ehemaligen Schuhfabrik wird ein technisches Kaufhaus mit Namen „ALDO“ — „Alles aus Doberan“ oder „Allens dor“.

- „ALDO“ ist keine Anweisung von irgendwoher, sondern das „Wunschkind“ der Belegschaft. Geburtstermin soll der 2. Juli sein.

- In eigener Regie wollen es die Mitarbeiter schaffen, ohne Beteiligung von HO oder Konsum.

- Erste Umschulungen begannen mit Hilfe der bundesdeutschen Beraterfirma. Am Tag der Pressekonferenz fand z. B. ein erstes Verkaufstraining unter Anleitung eines bundesdeutschen Fachmannes statt.

- Die wirksamste Schule wird aber die Praxis sein. „Der Mut der Belegschaft ist eine tolle Sache und unbedingt unterstützungswürdig“ hob Herr Stefan aus der BRD hervor. Und wir Journalisten hatten wohl alle den Eindruck, daß die Belegschaft in diesem Herrn einem guten und ehrlichen Partner gefunden hat.

- Was wird es nun alles bei „ALDO“ geben? Auf einer Verkaufsfläche von 1100 Quadratmetern werden Waren aus Heim, Technik, Bau angeboten.

- Toaster Geschirrspüler, Mikrowellengeräte. Videogeräte. Waschmaschinen ... Vom Nagel bis zum Brett wird ebenso alles erhältlich sein, wie vom Bügeleisen bis zur modernen Leuchte. Insgesamt werden 10 000 Artikel im Angebot sein. Und die Preise sollen nicht höher als in der BRD liegen. Ein Farbfernsehgerät. 49 cm Bildröhre, wird für 399 DM und ein Videorecorder für 599 DM zu haben sein.

- 1600 Lieferanten stehen zur Verfügung — aus der Bundesrepublik der DDR. aus Asien .. .

- Neben dem Warenangebot soll der Name „ALDO“ auch für Service stehen. Partner für die Übernahme von Serviceleistungen werden gewonnen. An Verbraucheraufklärungen ist gedacht, an Vorführungen z. B. für die Hausfrau u. v. m.

- Für das leibliche Wohl wird eine attraktive Pachtgaststätte in der ehemaligen Betriebskantine sorgen.

- Und an einen Schuhsalon ist gedacht. „Wir haben gute Schuhfabriken und wollen unseren Beitrag leisten, auch den Beschäftigten dieser Werke die Arbeit zu erhalten. Deshalb werden wir in unserem Schuhsalon Schuhe aus DDR-Produktion anbieten“ meinte Herr Hampel.

- „61 Personen werden in das Kaufhaus übernommen, zehn für die Gaststätte, zehn bis zwölf für den Schuhsalon. Fünf Kollegen sind ausgeschieden, sechs gehen in den Vorruhestand. Für elf Kollegen müssen noch Lösungen gefunden werden“, berichtete Herr Schulz den Journalisten.

- Was sich hier so einfach liest, war kein ebener Weg und wird es auch weiterhin nicht sein.

- Wenn gegenwärtig auch die Zufahrtsstraße gebaut wird, so fehlt noch der Parkplatz. Er sollte eigentlich unmittelbar an der F105 liegen. Aber 40 m Abstand zur Europastraße müssen eingehalten werden. Es sei denn, das Ortseingangsschild würde weiter vom Ort entfernt stehen . . . (Ob aus dem Rathaus Hilfe kommt?)

- Und dann ist da noch das Kreditproblem. „Die Kredit-Bank AG in Rostock hemmt uns“ meinten die Vertreter des Betriebes. Die Briefe an die Regierung blieben dazu bisher ohne Antwort.

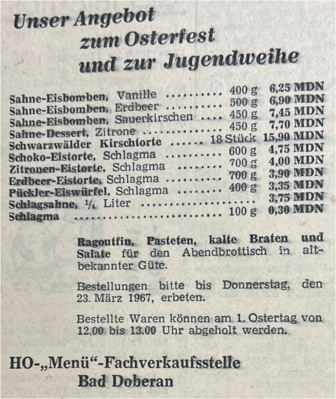

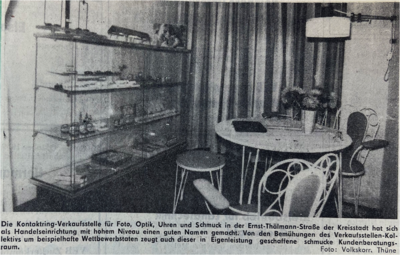

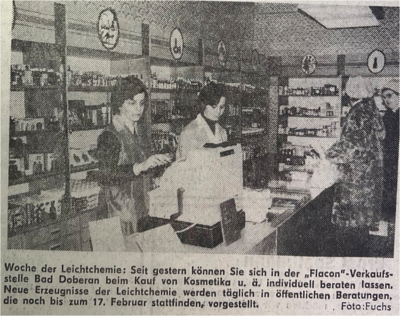

Handel

Telefonliste Bad Doberan von 1935

- Doberaner Traditionsgeschäfte

- Hier werden Traditionsgeschäfte wie Bäcker-, Schlachter- und Kaufmannsläden aller Art, sowie Werkstätten, kleine Bauunternehmer, Handwerker, Gärtnereien u.d.gl. aufgeführt(Stand 2024).Siehe auch oben das Gewerbeverzeichnis von 1897 mit Telefonnummern bis 1932

| Name/Geschäft | Art des Geschäftes | Standort | Siehe Gewerbe- und Telefonverzeichn./Bilder(GV/T/B) | Bemerkungen | |

|---|---|---|---|---|---|

| Bäckereien | |||||

| Carlson | Parkentiner Weg | GV | um 1900 von Wilhelm Konow gegründet | ||

| Müller, Otto | Am Kamp 8/Severinstr. | GV/T/B | mit Verkaufswagen/zur DDR-Zeit Konsumbäckerei | ||

| Seyfferth/Braun | Mollistr.14 | Vorgänger Otto Fischer?(Siehe Bild Bäckerwagen) | |||

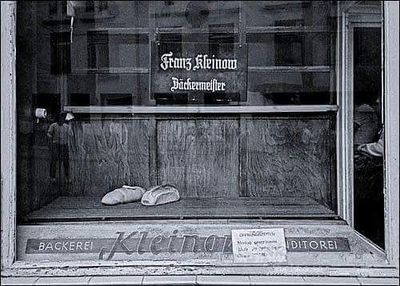

| Kleinow, Franz | Am Markt 1 | GV/B | |||

| Techentin/Nehls/Engel/Felski | Schützen- bzw. Maxim-Gorki-Platz | GV/T | |||

| Spitzer | Am Kamp | ||||

| Zimmermann/Böldt | Baumstr. | ||||

| Holtz | Baumstraße | ||||

| Rudolph | Baumstraße | ||||

| Frahm | Neue Reihe | ||||

| Kuhlmann | Baumstraße 17 | ||||

| Schlachtereien | |||||

| Timm, Hermann | Alexandrinenstr.(Mollistr.) | GV/T/B | |||

| Schröder, Karl | Baumstr. 20 | GV/T | |||

| Salokat | Baumstr. | ||||

| Kuha | Ecke Markt/Baumstr. | ||||

| Spierling, Otto | Marktstr. | GV/T/B | verwandt mit Spettmanns(Lederwaren) | ||

| Opitz | Lettowsberg | ||||

| Van Heiden, Wilhelm | Parkentiner Weg 8a | GV/T | |||

| Lorenz, Paul | Marktstr. 11 | ||||

| Gaede | Mollistr. | ||||

| Ahrens, Frau H. | Marktstr. | ||||

| Meyer, Fritz | Lettowsberg 17 | GV/T | |||

| Ahrens | Am Markt 9 | GV/T | |||

| Kaufmannsläden | |||||

| Trost, Otto | Ecke Markt/Goethestr. | GV/T/B | |||

| Westendorf, Heinrich | Am Kamp | GV/B | |||

| Eggers, Heinrich/Kolodziej | Am Kamp 3(Severinstr.) | GV | |||

| Boldt, Friedrich | Kröpeliner Str. | GV/T/B | |||

| Thamms & Garfs | Postsstr.4(Severinstr.) | GV/T/B | auch Kaffeelager | ||

| Bull, Johannes | Feinkost | Neue Reihe 28 | GV/T | ||

| Beese, Johanna | Feinkost | Alexandrinenstr.(Mollistr.) | GV/T | ||

| Bull | Maxim-Gorki-Platz | ||||

| Lübs | Mollistr. | ||||

| Kohl | Mollistr. | ||||

| Vick, Otto | Obst/Gemüse | Küstergang 8 | T | ||

| Hebert | Rostocker Str. | ||||

| Peters | Fritz-Reuter-Str. | heute Blumenladen Boosmann | |||

| Wwe. Meyer, J.H. | Am Markt | GV/T/B | |||

| Meyer, Paul | Jungfernstr.6(Dr.-Leber-Str.) | GV/T | Heute Frisör | ||

| Schultz, Karl | Obst/Gemüse | Am Markt/Ecke Neue Reihe | GV/T | ||

| Hamann, Fr. | Obst/Gemüse | Lindenstr. | GV | ||

| Harms | Am Markt | ||||

| Nehls | Milchladen | Am Markt | |||

| Dewitz | Milchladen | Mollistr. | |||

| Van Heiden/Siems | Milchladen/Lebensmittel | Am Markt | |||

| Ruch | Kolonialwaren | Baumstr. | |||

| Laarz, Gustav | Obst/Gemüse | Kamp 9(Severin-Str.) | |||

| Rachow | Milchladen | Rostocker Str. | |||

| Babendeerde | Am Markt | ||||

| Jöhrend, Richard | Alexandr.-Str. 9(Mollistr.) | GV/T | |||

| Hameister, Friedrich | Kolonialwaren | Althöfer Weg 8 | GV/T | ||

| Sonstige Geschäfte | |||||

| Flint, Richard | Eisenbahnmodelle | Am Markt 3 | |||

| Wehmeier | Drogerie | Am Markt | T | ||

| Gusowius | Drogerie | Severinstr. | |||

| Finger, Werner | Drogerie | Alexandrinen Str.3 (Mollistr.) | B | ||

| Staedt, Ernst/Gusowius | Drogerie | Poststr. 5(Severinstr.) | GV/T | ||

| Bartsch | Glas,Porzellan | Alexandrinen-Str.(Mollistr.) | GV/B | ||

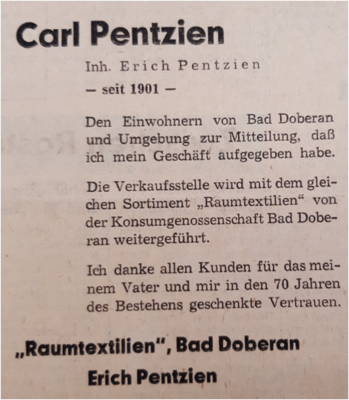

| Pentzin, Carl | Modewaren, Gardinen | Am Markt | GV/B | ||

| Schwelgengräber | Zigarren/Spirituosen | Am Markt | GV | ||

| Gauert | Zigarren/Spirituosen | Mollistr. | GV | ||

| Dunkelmann | Papierladen | Am Kamp | |||

| Pries | Kunstgewerbe | Am Kamp | |||

| Domke | Hutladen/Wäsche | Am Kamp | GV | ||

| Hauck | Kurzwaren | Am Markt | |||

| Giebel, Paul | Kurzwaren | T | |||

| Haese | Hutladen | Am Markt | |||

| Wittenburg, Karl L. | Manufakturwaren | Alexandrinen Str. 13(Mollistr.) | GV/T | ||

| Schuhläden | |||||

| Boock, Ernst | Am Kamp | GV/B | |||

| Rathsack/Schlünz | Am Kamp | ||||

| Spettmann | Mollistr. | nach Schuhladen später Lederwarengeschäft | |||

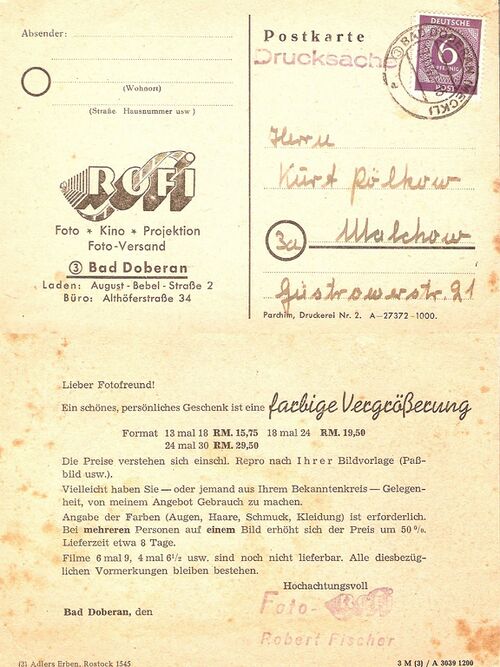

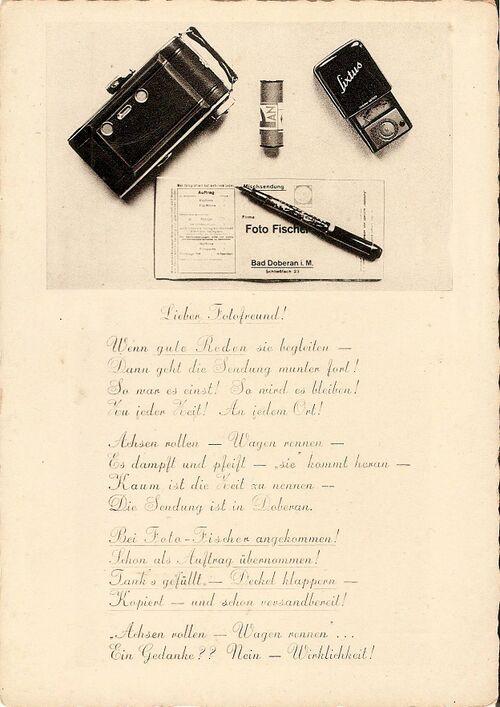

| Fotoläden | |||||

| Berger | Mollistr. | ||||

| Beckmann,A&Co. | Mollistr.(Alexandrinenstr. 4 | GV/T/B | |||

| Bobsin | Beethovenstr.(Dammstr. 2 | GV/T | |||

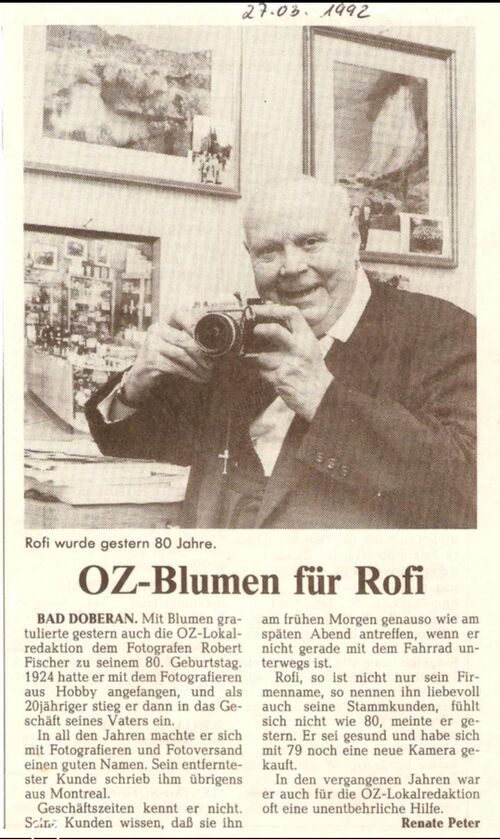

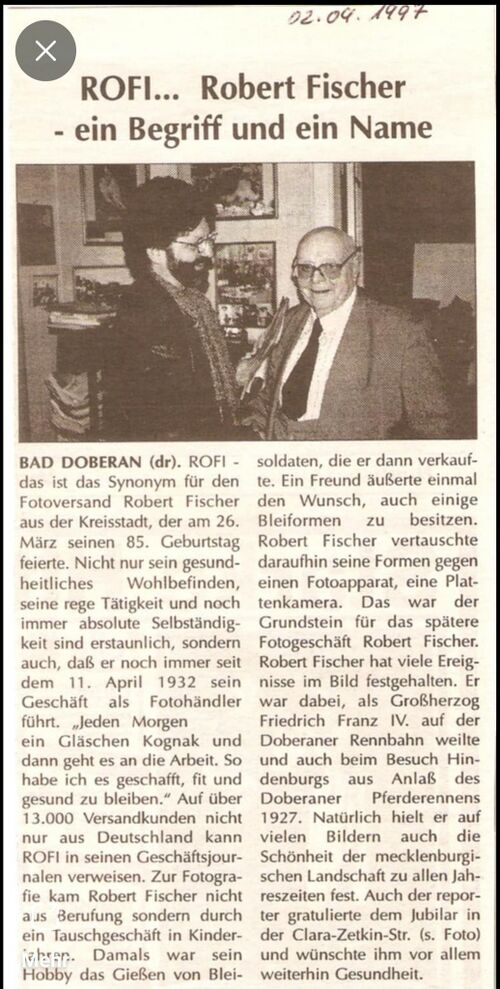

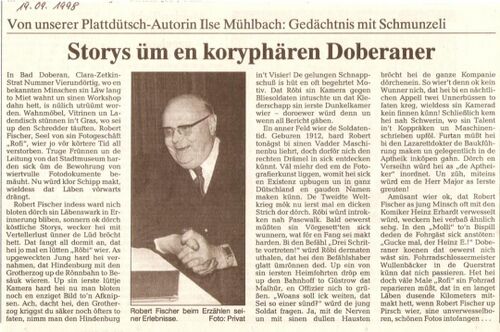

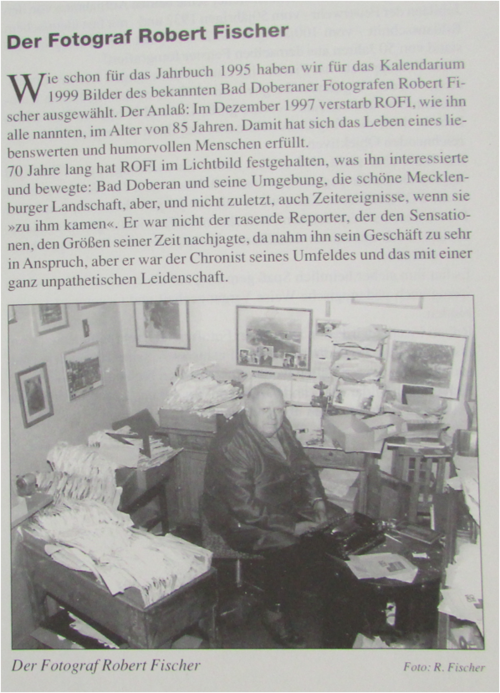

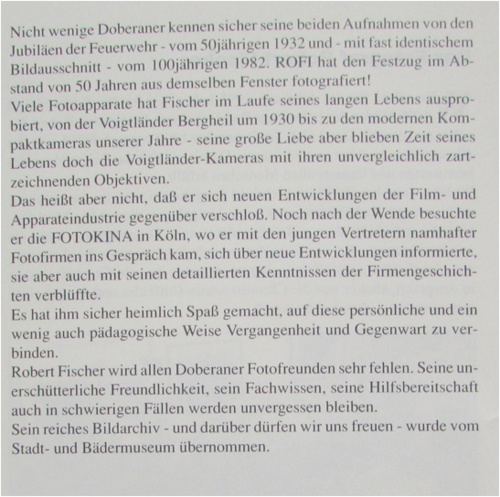

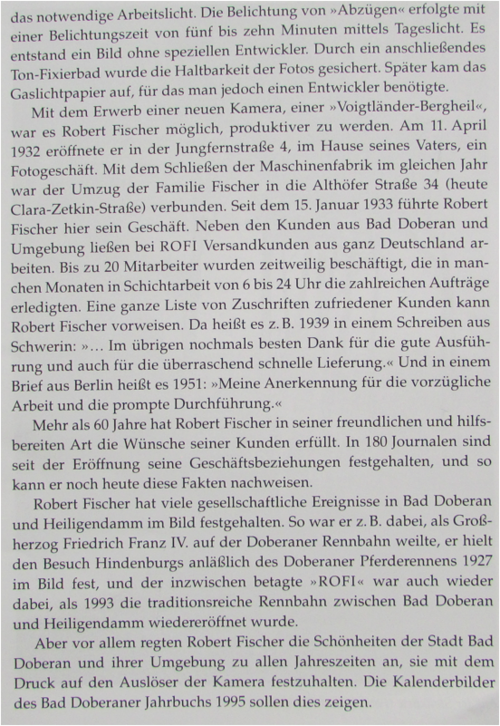

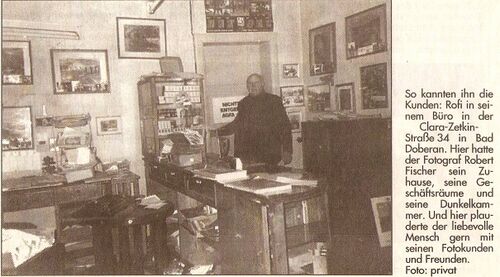

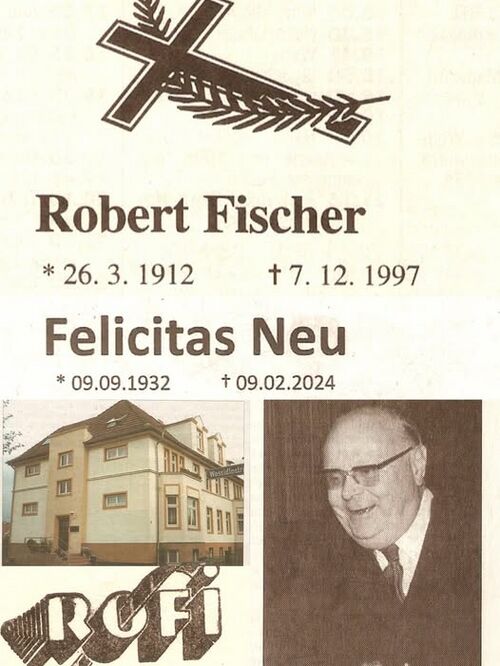

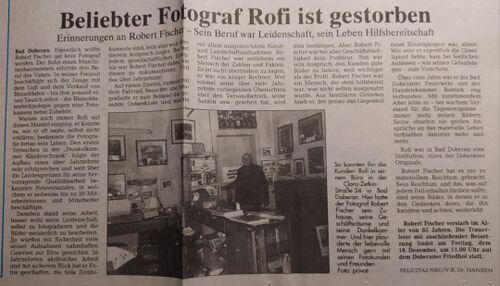

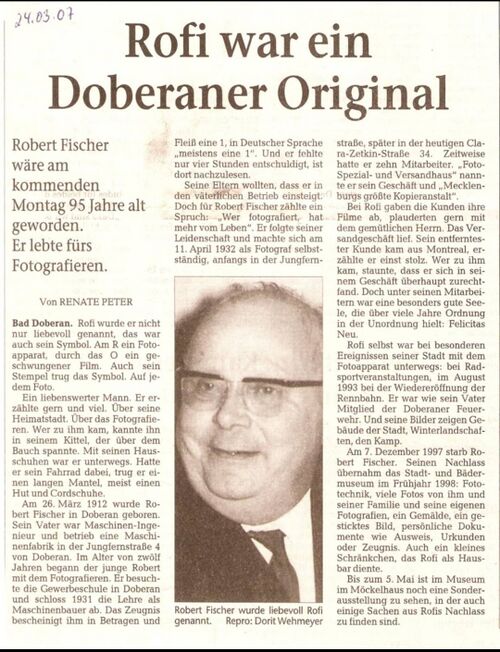

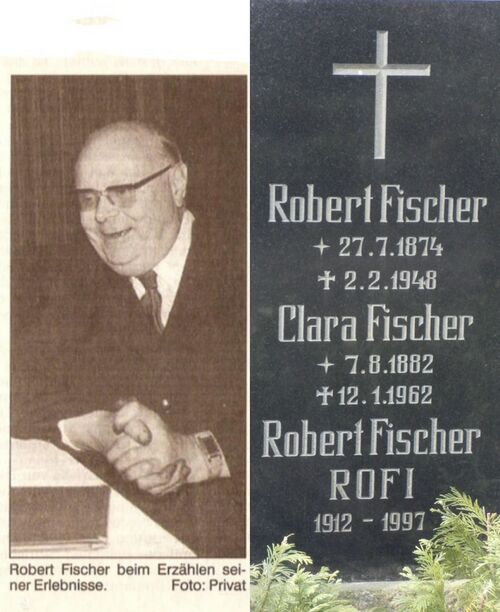

| Fischer | Clara-Zetkin-Str. | GV | |||

| Buchläden/Buchdruck | |||||

| Bitter, Johannes | Poststr. 3(Severin-Str.) | GV/T | |||

| Lück, Albert | Buchdruck | Alexandrinenstr. 14(Mollistr.) | GV/T | ||

| Michaels, Alex | Buchdruck | Markt | GV/T | ||

| Tischler/Zimmerer | |||||

| Haber/Matell | Baumstr. | ||||

| Schütt | Baumstr. | ||||

| Peeck | Schützenplatz(Maxim- Gorki-Platz) | GV | |||

| Fahs, Adolf und Friedrich | auch Bauunternehmer | Kollbruchweg | |||

| Pentzien | Baumstr. | GV/T | |||

| Maler | |||||

| Sengebusch | Mollistr.? | ||||

| Brusch | Lindenstr. 7 | GV | |||

| Havemann, Karl | Bismarckstr. 4(Goethestr.) | GV/T | |||

| Glaser | |||||

| Rosenow, Richard | auch Maler | Lindenstr. 7 | GV/T | ||

| Susemihl | Alexandrinen-Str. 6 (Mollistr.) | GV/B | heute Bistro "Alte Glaserei", von Nachfahren betrieben mit hist. Ausstellungsstücken | ||

| Schmiede | |||||

| Steußloff, Otto | Kupferschmied | Kröpeliner Str. 6 | (später am Markt hinter Flint) | ||

| Graf | Beethoven-Str. | ||||

| Gaedeke, August | Paul-Friedrichstr. 6(Marktstr.) | GV/T | |||

| Schuster | |||||

| Friedrich | Am Kamp | ||||

| Gutwein | Mollistr. | ||||

| Niebelschütz | Neue Reihe | GV | mit Laden | ||

| Kleine | Althöfer Weg | ||||

| Schröder | Kastanienstraße | Sonstige Läden/Gewerke | |||

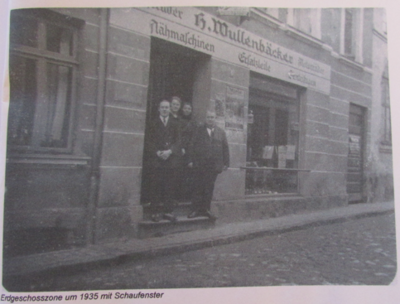

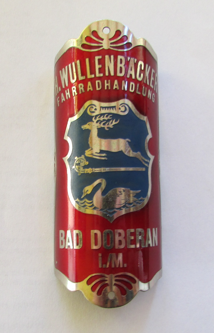

| Wullenbäcker | Fahrräder/Nähmaschinen | Querstr. 5 | GV/B | ||

| Felten | Autowerkstatt | Am Markt | |||

| Mielke, Gustav | Autowerkstatt/Taxi | Marktstr. | GV | ||

| Meister, Paul | Autowerkstatt | Alexandr.-Str. 3(Mollistr.) | GV | ||

| Brott, Heinrich | Autovermietung | Neue Reihe 12 | GV/T | ||

| Meister, F. | Eisenwaren/Elektrik | Alexandrinenstr. ? | GV | ||

| Stövesand | Eisenkurzwaren/Haus-und Küchengeräte | Ecke Mollistr./Severinstr. | B | heute Rossmann | |

| v.Iven,Otto | Eisenhandlung | ? | GV/T | ||

| Heuer | Polsterer | Marktstr. | |||

| Möller | Töpfer | Baumstr. | |||

| Singerhan | Nähmaschinen | Neue Reihe | |||

| Drögmöller/Korde | Uhrenladen | GV | |||

| Biemann, Otto | Uhrmacher | Alexandr.-Str.1(Mollistr.) | GV/T | ||

| Lebzien, Fritz | Radiohandlung | ? | GV/T | ||

| Bauunternehmen/Maurermeister | |||||

| Busch, Wolfgang | Maurermeister | Friedrich-Franz-Str. 17 | Ein-Mann-Betrieb | ||

| H.Carlson Sohn | Hoch- und Tiefbau | Kamp 2 | GV/T | ||

| Elbrecht, Fritz | Kamp 5(Severin-Str.) | GV/T | |||

| Fahs, Wilhelm | Kollbruchweg 1 | GV/T | |||

| Gading, Albert | Am Kamp 20 | T | |||

| Krüger, Heinrich | Tiefbau | Fr.-Franz-Str. 1 | GV/T | ||

| Klempner/Dachdecker/Schlossermeister | |||||

| Dethloff, Willi | Schlossermeister/Fahrräder | Alexandrinenstr. 17(Mollistr.) | GV/T | ||

| Feiertag, Wilhelm | Klempnermeister | Neue Reihe 10 | |||

| Hamann, Heinrich | Klempner | Querstr. 6 | GV/T | ||

| Ude | Klempner | Beethovenstr. | |||

| Klöcking, J | Dachdecker | Neue Reihe 6 | GV/T | ||

| Vanheiden, W. | Dachdecker | Parkentiner Weg | GV/T | ||

| Fuhrgeschäfte/Spedition | |||||

| Peters, Heinrich | Fuhrbetrieb | Paul-Friedrichstr.(Marktstr.) | GV/T | ||

| Scharen, H. | Spediteur | Rostocker Str. 3 | GV/T/B | ||

| Schwarz, Bernhard(GmbH) | Kohlenhandel | Neue Reihe 17 | GV/T/B | ||

| Vetter, Otto | Spedition | Rostocker Str. 1 | GV/T/B | ||

| Gärtnereien | |||||

| Behrens, Conrad | Neue Reihe | GV/T | |||

| Fischer | Lettowsberg | GV/T | |||

| Kapahnke/Bade | Nienhäger Chaussee | GV/T/B | |||

| Weeger/Schmidt, Max/Hannemann | Kröpeliner Str, 1 | GV/T | |||

| Bobsin, Hermann | Beethoven-Str. | GV/T/B |

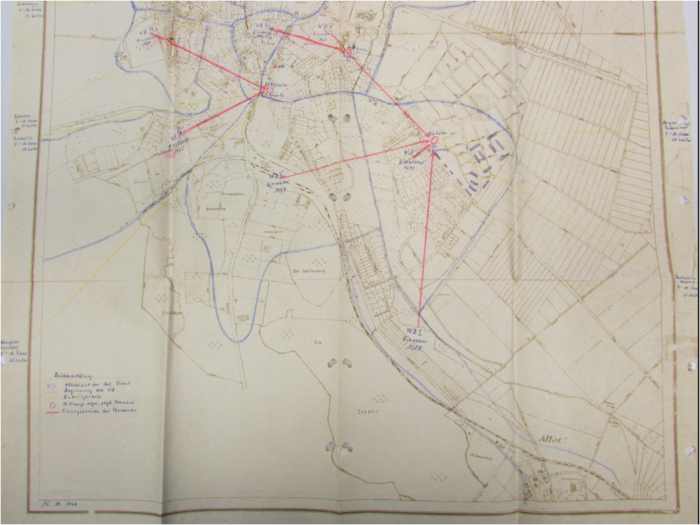

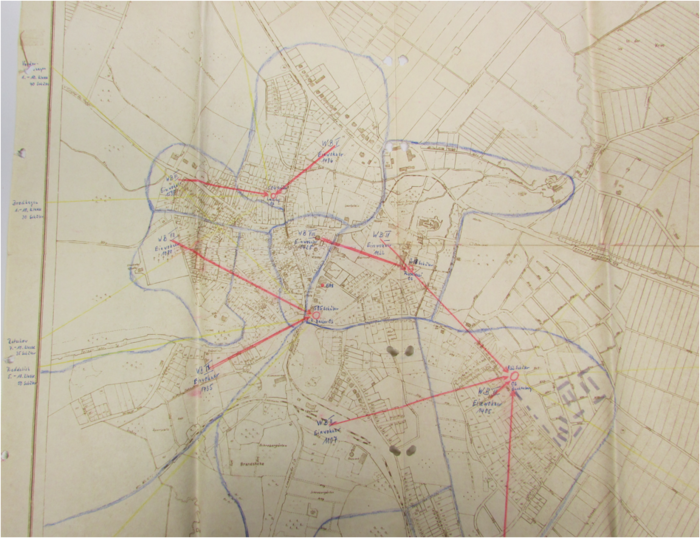

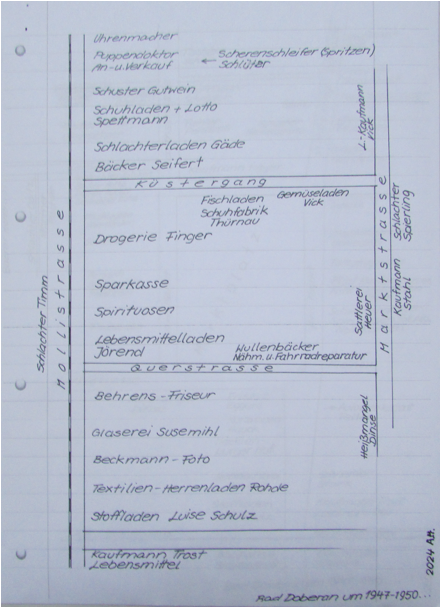

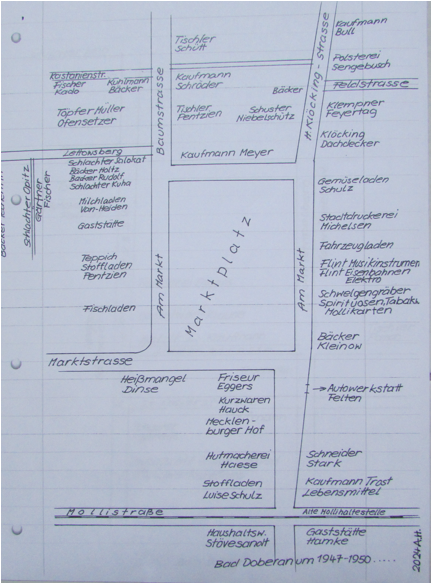

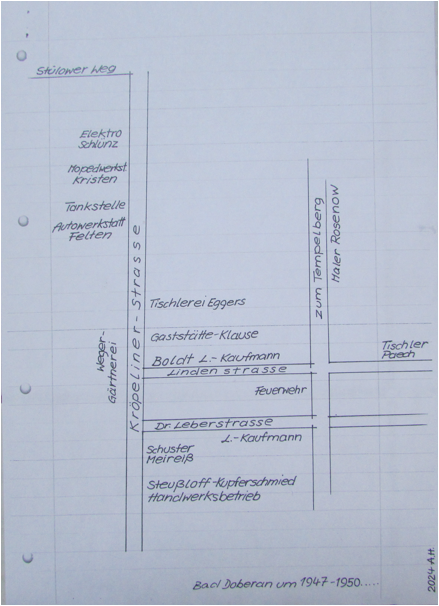

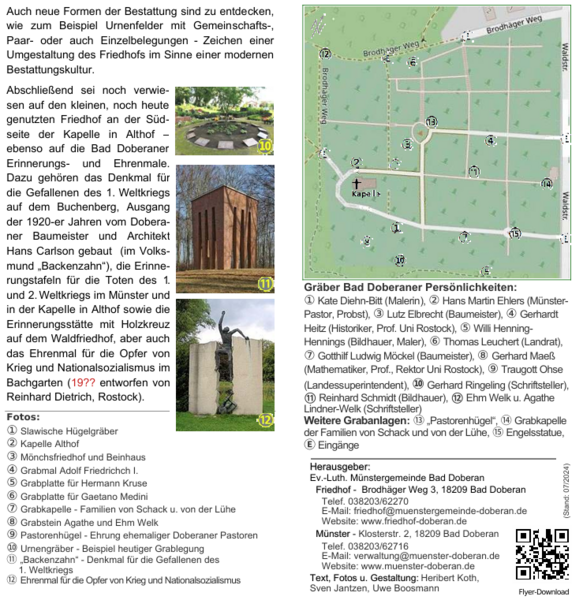

Lageplan Doberaner Traditionsgeschäfte

- Angret Hess, geb. Elbrecht(Tochter vom Architekten und Bauunternehmer Lutz Elbrecht - Siehe unter Baumeister - hat aus ihrer Erinnerung den Standort oben aufgeführter Geschäfte in Form eines Lageplanes zeichnerisch dargestellt:

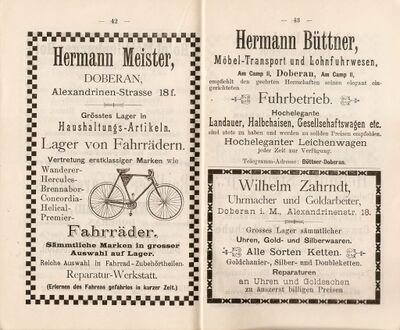

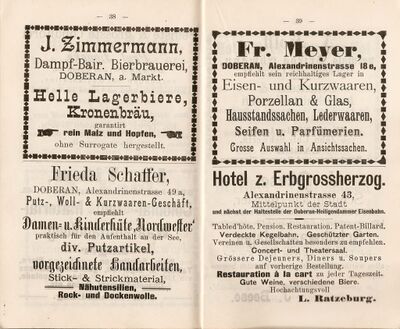

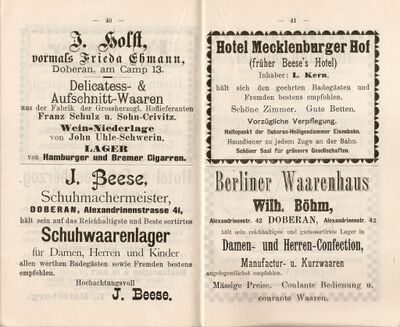

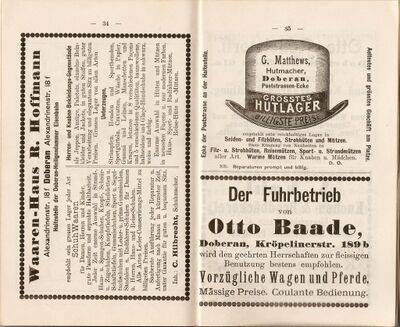

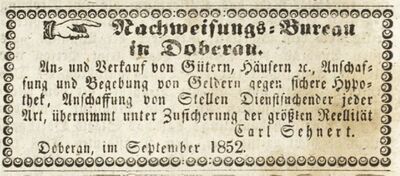

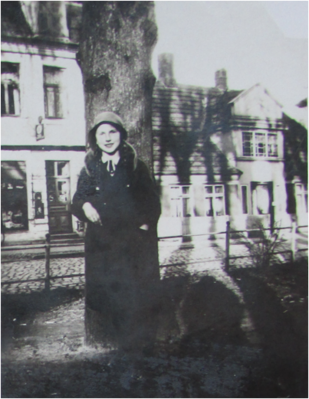

- Geschäftsanzeigen von etwa 1920 bis 1930-iger Jahren sowie Fotos

- Bilder aus dem Doberaner Jahrbuch 2001:

Beim Schuster(Schuh-Schlünz)

Beim Friseur("Ihr Friseur, der Salon nach dem Umbau 2000)

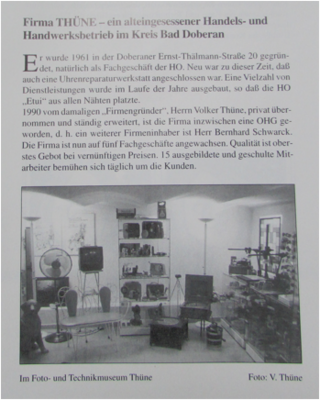

Beim Uhrmacher(Fa. Thüne)

Beim Reifendienst(Reifen-Ott)

Beim Bäcker(Fa. H. Braun)

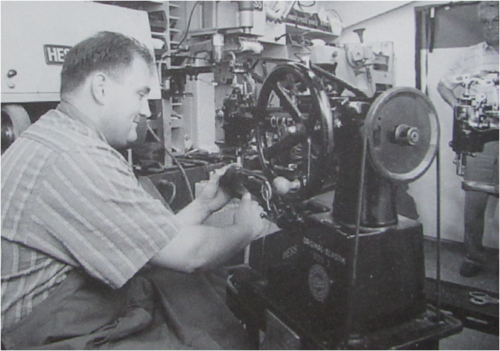

Beim Tischler(Fa. R. Koch)

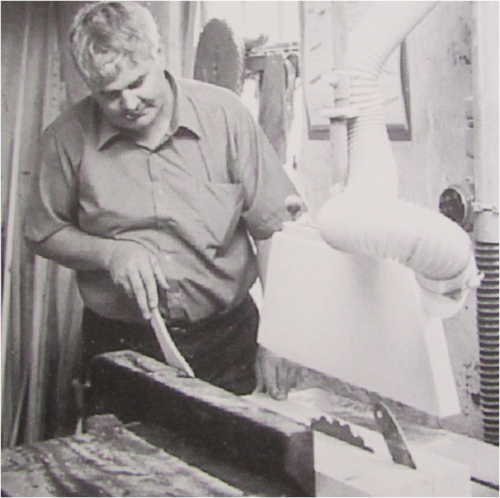

Beim Schlachter(Fa. H. Timm)

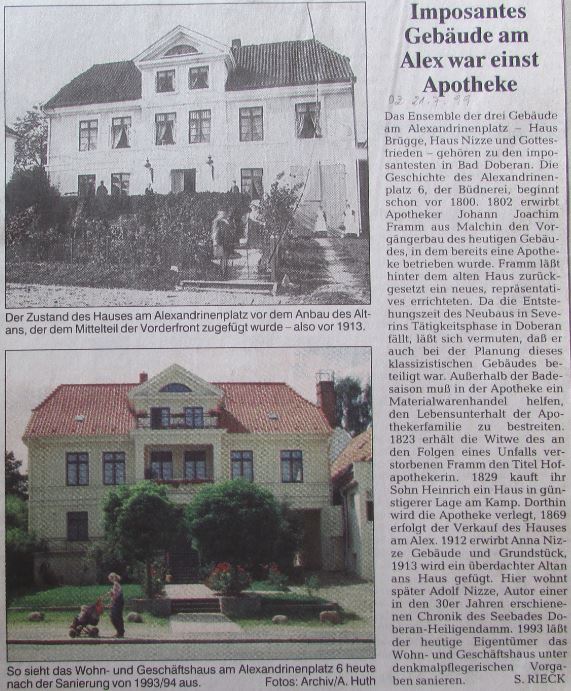

Apotheken

- (von Dr. H. Rehwaldt - Ostsee-Zeitung, März 1989 - Zeitungsregestensammlung Carl Christian Schmidt/Archiv Münsterverwaltung Bad Doberan)

Handel/Gewerbetreibende

- Einträge zu Brauerei und Molkerei / Zimmermann / Borgwardt / Bull/ Recherche für und von Martin Dostal:

- 1820 Brauereibesitzer Zimmermann entdeckt am Mühlenteich eine Eisenquelle...(Daraus entsteht später das Stahlbad)

- 1895 Eröffnung Brauerei Johann Zimmermann Am Markt (wo heute Cocos Eismilchbar ist)

- im Gewerbeverzeichnis Doberans von 1897 ist als Brauereiniederlage die Vereinsbrauerei Mecklenburger Wirte A.G. zu Lübz Niederlassung aufgeführt, außerdem der Bierverleger Karl Possehl.

- 1900 Johann Zimmermann erwirbt das Stahlbad und lässt es aufstocken.

- 1920 Die Allgemeinde Ortskrankenkasse Berlin erwirbt von Zimmermann das Stahlbad.

- Hugo Zimmermann übernimmt im Wirtschaftshaus (heute Ruine) die zuvor als Brauerei und Molkerei genutzten Räume und eröffnet darin die Dampfbrauerei Hugo Zimmermann Doberan

*Aus Schriftverkehr:

- 1895 wurde die Brauerei Johann Zimmermann gegründet, 1920 übernahm (vermutlich ein familiärer Nachfolger) Hugo Zimmermann die Brauerei und ab hier taucht auch der Begriff "Dampfbrauerei" auf, weil ja inzwischen das Brauereiverfahren vereinfacht wurde. Spätestens ab 1921 ist diese Brauerei eine GmbH (Brauerei Zimmermann GmbH).

- Nun ist dies aber nicht die einzige Brauerei in Bad Doberan gewesen.

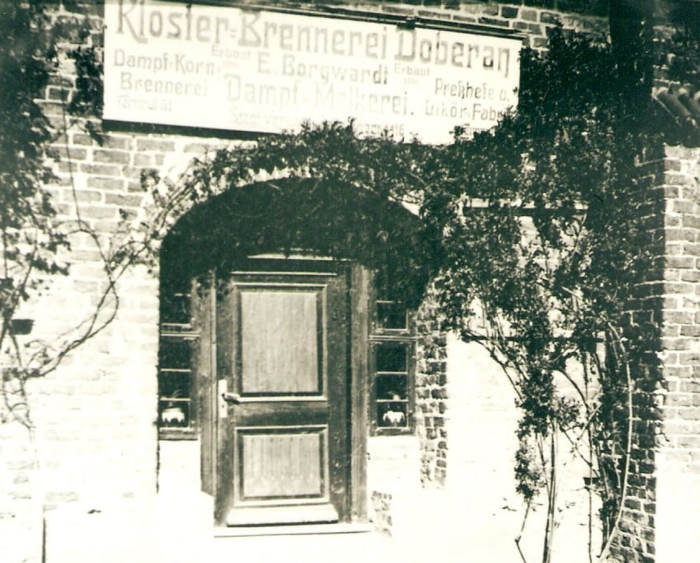

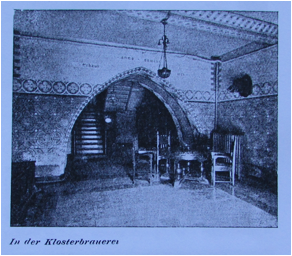

- Es existierte noch die bekannte Klosterbrauerei, die bis 1922 braute, danach zwar umfunktioniert wurde aber weiterhin in begrenzten Stückzahlen Bier produziert haben soll.

- John Bull Nachfahren haben 1912 eine Brauerei gegründet. Wo und für wie lange weiß ich nicht. Die Familien Bull existieren heute noch in Bad Doberan. Da kann man mit Recherchen ansetzen.

- Die Brauerei Hugo Zimmermann ist nachweislich (Aktien stehen im Internet) 1920 nach dem Generationswechsel an die legendäre Brauerei Mahn & Ohlerich angegliedert worden. Diese fusionierte mit der Brauerei A. Spitta, inzwischen Brauerei Paulshöhe und nahm 1921 auch die Schlossbrauerei Bützow in sich auf. Der Standort Bad Doberan wurde geschlossen, 1945 wurde M&O enteignet und zum VEB Getränkekombinat Rostock umfunktioniert. Der Rest ist bekannt.

- Mein Vater (JG 1951, gebürtiger Doberaner, wohnte bis 1972 in der Neuen Reihe) erzählte mir noch vor Ihrer Veröffentlichung, dass er aus Kindertagen kennt, dass am Markt hinter der Deutschen Bank großflächig immer viele Flaschen auf Paletten standen und da etwas abgezogen worden sein muss. Aus der Schulzeit erinnere ich mich an einen Besuch in der Schuhfabrik im Hinterhof der Marktstraße - also gleich daneben - wo gesagt wurde, dass hier früher einmal gebraut wurde, bevor die Schuhfabrik entstand. Ob nun in dem Haus oder in dem Areal ist natürlich ungewiss.

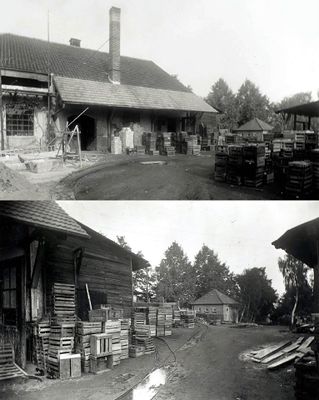

- Fakt ist, dass eine Brauerei Wasser braucht und dass dieses im Klosterareal und am Markt vorhanden war. Im Beckmann-Archiv in Dresden gibt es Bilder von einer Abfüll"anlage" (von Hand in Kisten und auf Wagen - Schienen sind auch zu sehen), die aus Bad Doberan sind. Es ist eine Hinterhof-Holzhütten-Idylle, die zur Glashäger damals genauso passt, wie zu jedem Doberaner Hinterhof, lediglich sprechen die Schienen für die Glashäger.

- Die Eiskeller dienten der Einlagerung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen für die Händler in der Innenstadt - in erster Linie Gemüse. Dafür existierten am Fuße des Buchenberges auf der ganzen Rostocker Straße entlang Kellerräume. Daran kann ich mich sogar noch erinnern. Der Keller in der Todeskurve ist viel zu klein und unpraktisch, um dort im großen Stil Bier zu lagern. M.W. wurde dafür das Gewölbe unter dem Wirtschaftsgebäude genutzt, das schön kühl und auch groß genug ist. Außerdem konnte man dort nichts klauen.

- Fritz Jess, der Ende der 1920er den Mecklenburger Hof kaufte, arbeitete zuvor bei Mahn & Ohlerich. Die Nähe zum vermuteten Brauereistandort am Markt gibt Raum für Spekulationen.

- Kaufmannsladen Eggers

- Der Lebensmittelladen Heinrich Eggers wird bereits im Gewerbeverzeichnis(ab 1897) als Kolonialladen am Kamp 3(heute Severinstr. 3) erwähnt. 1918 erwarb Heinrich Eggers von einer Frau Schwerin Haus und Grundstück. Das Anwesen ging auf die Familie Kolodziej, weil Frau Marga Kolodziej die Tochter von Heinrich Eggers ist. Heute(2025) wohnen hier Karin und Peter Kolodziej.

- Der Laden wurde zur DDR-Zeit zunächst als Konsum-, später als HO-Lebensmittelladen "Körbchen" betrieben.

- Nach 1990 wurde für ca. zwei Jahren hier noch ein "Spar"- Lebensmittelladen betrieben. Danach gab es verschiedene, anderweitige Nutzungen.

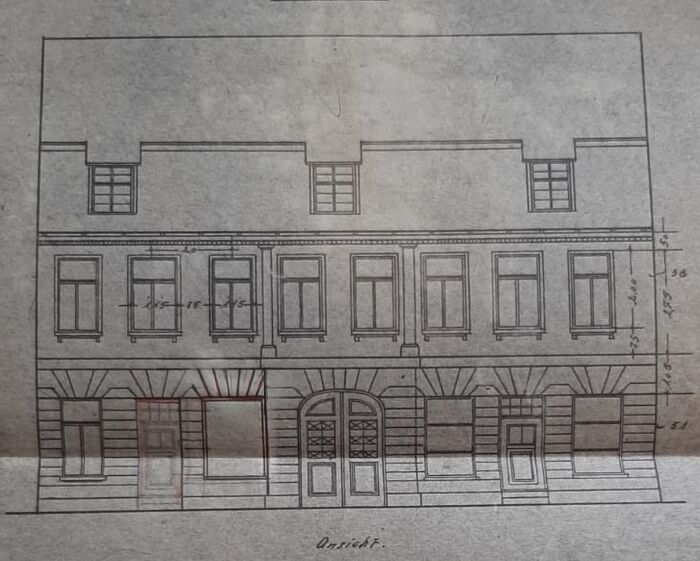

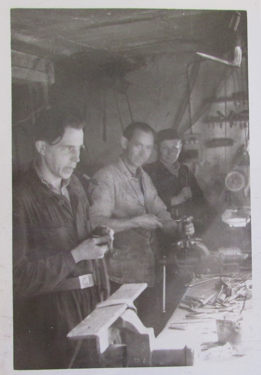

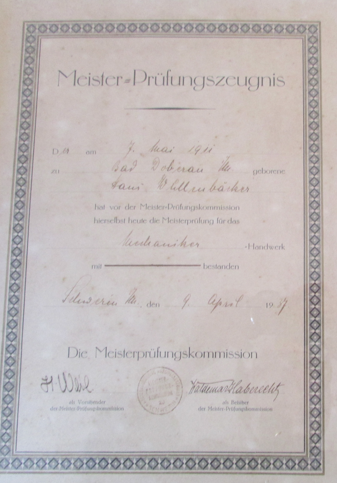

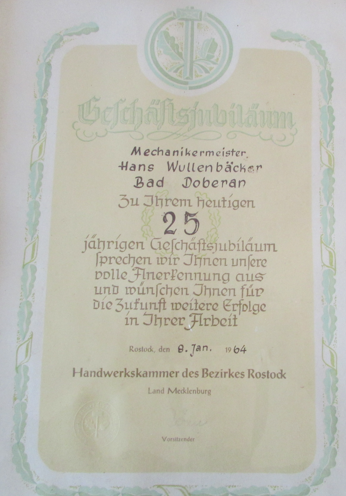

Wullenbäcker

- Hans Wullenbäcker sen. kam um 1900 mit Frau Emma als Drechsler aus Rostock und eröffnete in Doberan(Querstr.5) ein Industriewarengeschäft mit Werkstatt und Laden. Das Geschäft ist im Gewerbeverzeichnis von 1897 als Fahrradladen aufgeführt, aber auch Nähmaschinen, Schirmreparaturen, Zentrifugen, Drechslerarbeiten, Motorräder waren im Angebot. 1939 übernahm Sohn Hans das Geschäft nachdem er 1937 die Meisterprüfung abgelegt hatte und 1936 Frau Anneliese Heinzelmann geheiratet hatte. Er betrieb das Geschäft bis zu Rente 1977. Die Wullenbäckers waren versierte Feinmechaniker, die oft auch zusätzliche Spezialaufgaben übernahmen. Tochter Hannah Mewes, geb. Wullenbäcker erinnert sich, dass der Vater viel Spielzeug für die Kinder selbst gebaut hat. Nach der Geschäftsaufgabe betrieb hier Ingrid Gratopp einen Spirituosenladen. Heute(2025) wohnt hier das Ehepaar Willi und Hannah Mewes und auch deren Tochter Heike Ohde wohnt und arbeitet hier im Architekturbüro Meyer & Ohde.

Kaufmannsladen Trost

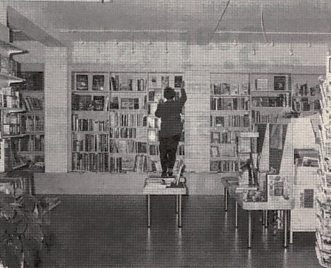

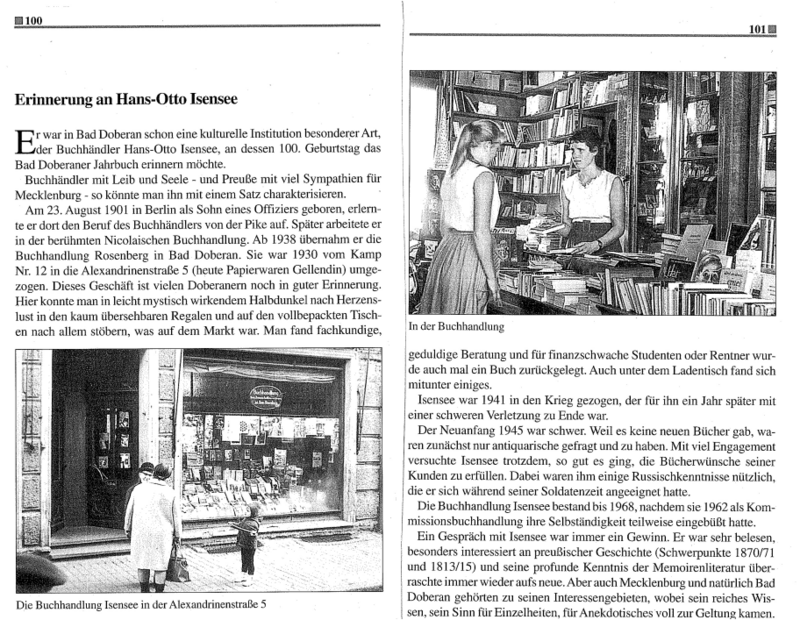

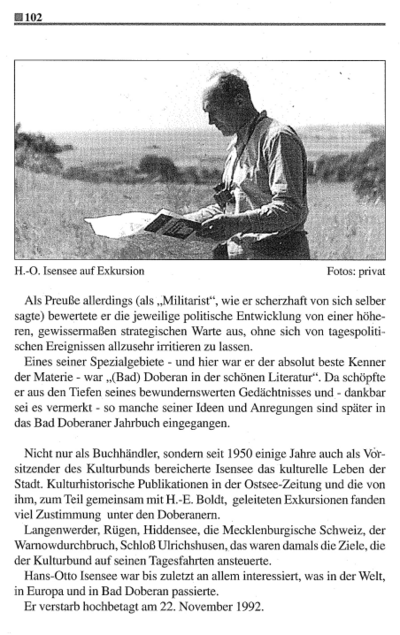

Buchhandlung Isensee

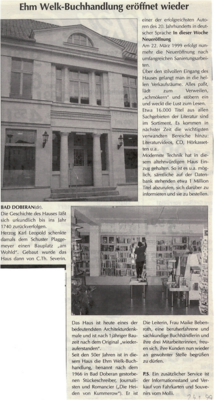

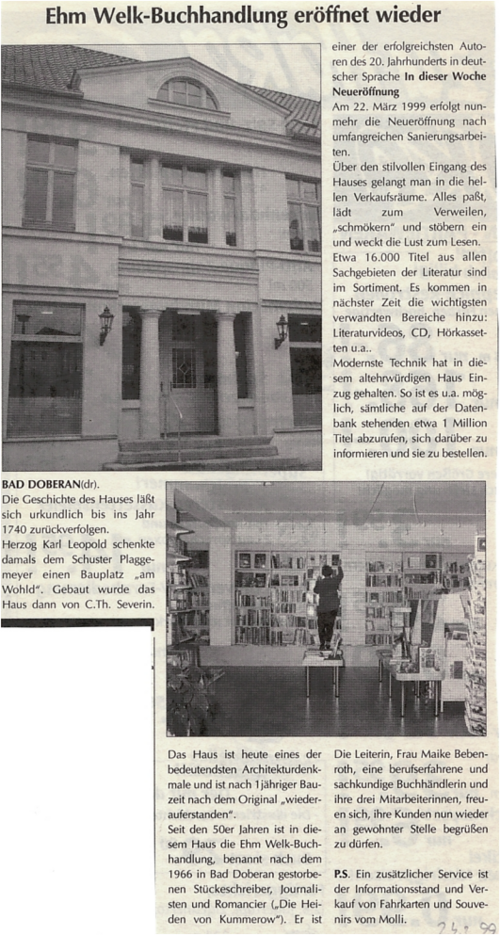

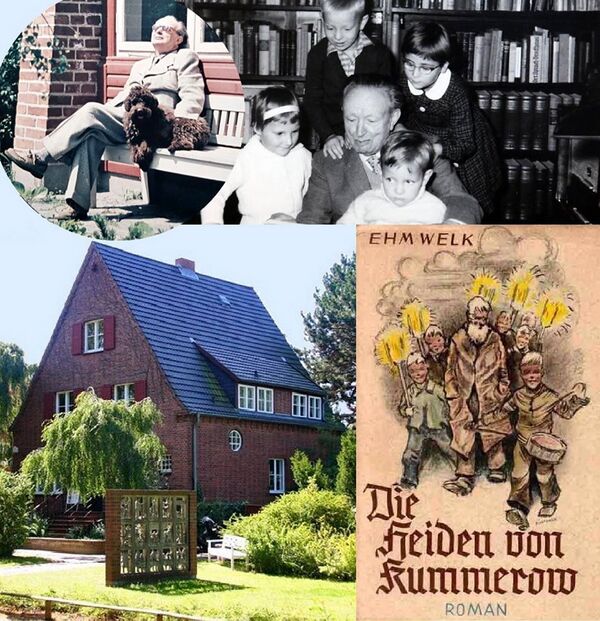

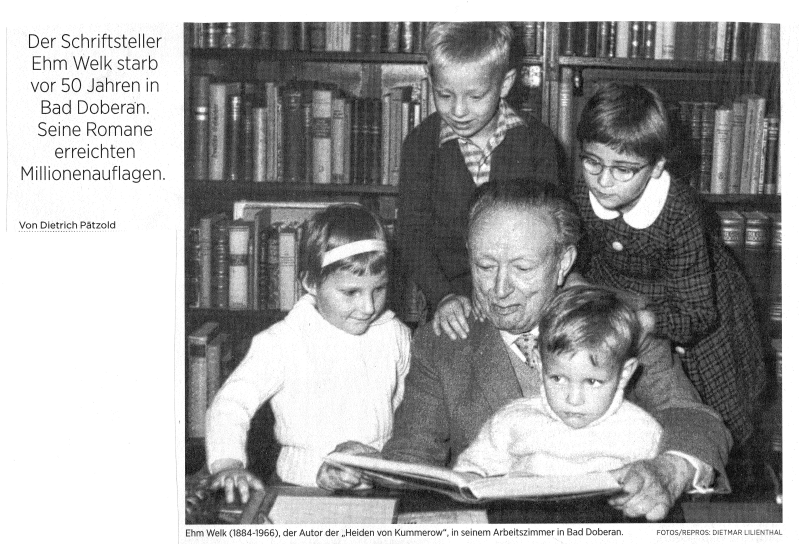

Ehm Welk Buchhandlung

Banken

Wer war wer in und um Doberan

Hier finden Menschen ihren Platz die in Doberan geboren, gestorben oder durch Ereignisse in besonderer Beziehung zum Ort stehen. ...

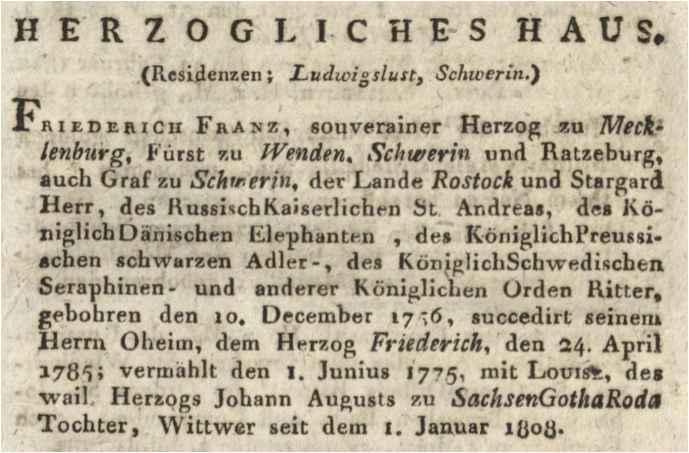

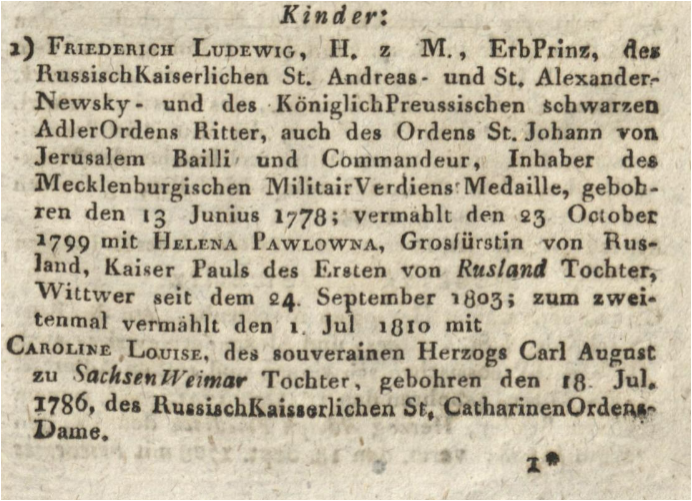

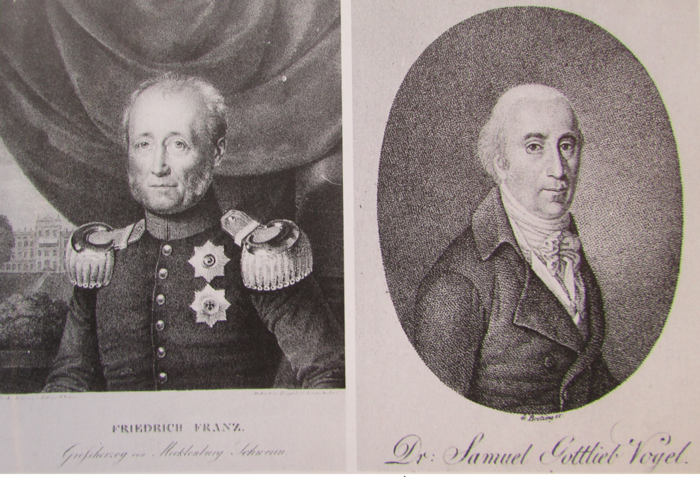

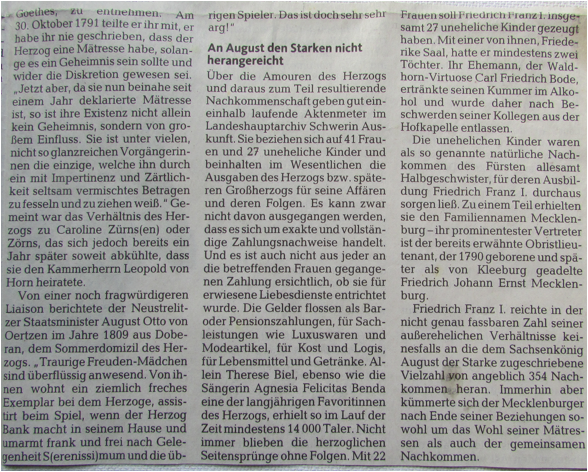

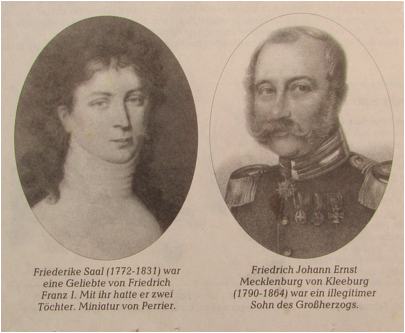

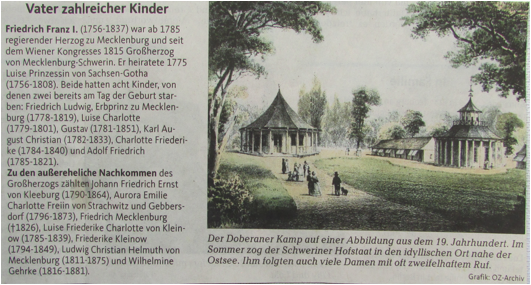

Friedrich Franz I

Die Amouren des Großherzogs(Werner Geske, Ostseezeitung 16./17. Februar 2013)

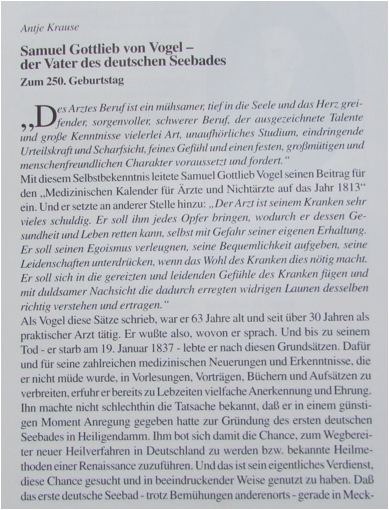

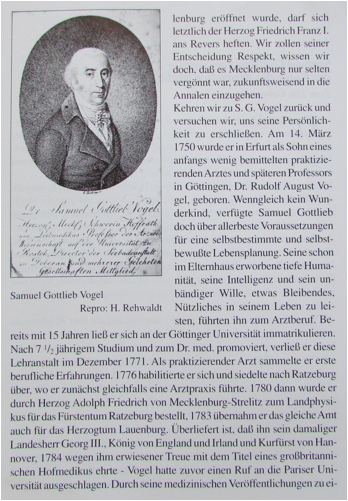

Prof. Vogel

Alexandrine

- https://de.wikipedia.org/wiki/Alexandrine_von_Preu%C3%9Fen_(1803%E2%80%931892)

- Tochter des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. und dessen Gemahlin Louise(aus Mecklenburg Strelitz)

- Sie war die Urgroßnichte von Friedrich dem Großen

- 1803 auf Schloß Charlottenburg geb.

- 1810 starb die Mutter im Alter von 34 Jahren(von 10 Kindern wurden 7 erwachsen)

- Lieblingsbruder war der spätere Kaiser Wilhelm I.

- 1822 Heirat mit dem Großherzog Paul Friedrich(Enkel von Friedrich Franz I.)Sohn Friedrich FranzII. wurde wahrscheinlich schon in der Hochzeitsnacht gezeugt(Großvater Friedrich FranzI. gratulierte zur "glücklichen Besaemung")

- Beide waren fast jedes Jahr während der Badesaison in Doberan. Sie logierten in Doberan im Prinzenpalais.

- Alexandrine lebte bis zu ihrem Tod 1892 in Heiligendamm im Alexandrinen Cottage.

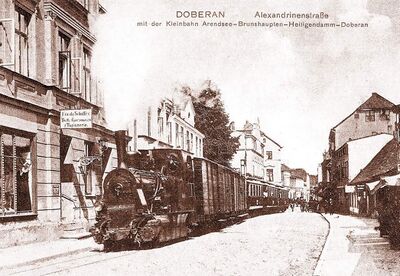

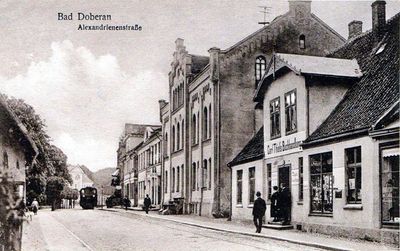

- In Doberan wurde nach der Großherzogin der Alexandrinen - Platz und die Alexandrinen-Straße(heutige Mollistr.)benannt.

- Bis ins hohe Alter pendelte Alexandrine mit dem Eselkarren zwischen Heiligendamm und Doberan

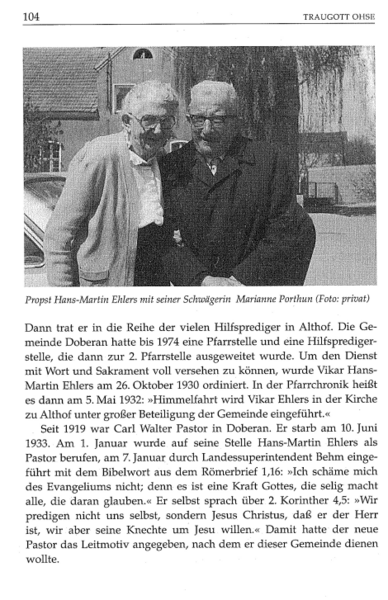

Propst Ehlers

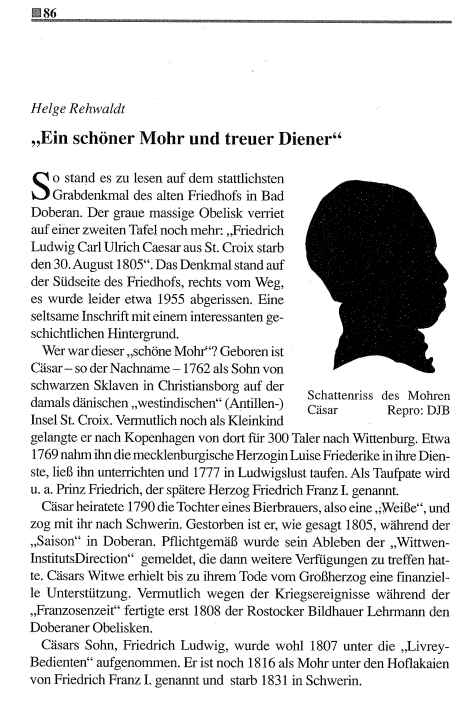

Dr. Helge Rehwaldt

Doberaner Spaziergänge

- (Dr. Helge Rehwaldt zeichnete in seinen "Doberaner Spaziergängen" ein eindrucksvolles Bild zu Doberaner Villen und den damit verbundenen Persönlichkeiten. Zudem gehörte er zu den Herausgebern der Doberaner Jahrbücher und Doberaner Blätter):

Doberaner Bürgermeister

Baumeister

Johann Christoph von Seydewitz

- Johann Christoph Heinrich von Seydewitz (* 26. Oktober 1748 in Friedrichsort bei Kiel; † 1. Februar 1824 in Ludwigslust) war ein deutscher Offizier in dänischen Diensten und nach seiner Offizierslaubahn mecklenburgischer Hofbaumeister unter Herzog Friedrich Franz I.

- In dessen Dienst wurde er 1796 zum Nachfolger von Johann Joachim Busch in Ludwigslust berufen.

- In Doberan entstanden zwischen 1780 und 1801 der Kammerhof (1783–86) als Vorläufer der Doberaner Bürgerhäuser, 1793 das Amtshaus im Klostergarten , 1796 das dortige Logierhaus (späteres Kurhaus, heute Hotel) sowie 1795/96 das Alte Badehaus (heute Haus Mecklenburg) im ersten deutschen Seebad Heiligendamm.1789–1792 waren Um- und Erweiterungsbauten für die Universität Rostock entstanden. Die Formensprache wurde von seinem in Doberan tätigen Nachfolger Carl Theodor Severin aufgegriffen, mit dem er gemeinsam um 1800 das Salongebäude errichtet hatte.

- Er wurde 1808 mit voller Pension beurlaubt, und bereits am 21. Februar 1809 hatte Johann Georg Barca seine Stelle als Hofbaumeister übernommen. Seydewitz widmete sich nun topographischen Höhenmessungen, die erstmals im Staatskalender für Mecklenburg-Schwerin von 1817 veröffentlicht wurden.

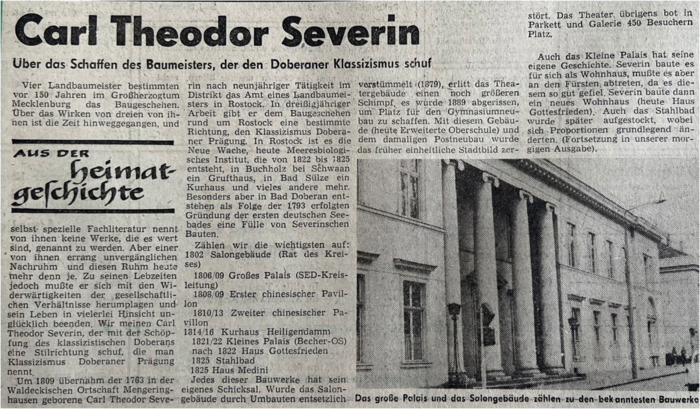

Carl Theodor Severin

Der Baumeister Carl Theodor Severin(13. September 1763 – 20. Februar 1836)

- Carl Theodor Severin wurde am 13.09.1863 als Sohn des Justiz- und Konsistorialrats Theodor Severin in Mengeringhausen im Fürstentum Waldeck, damals zu Hessen gehörig, geboren.

- Dem Wunsch der Familie folgend studierte Severin Jurisprudenz und erhielt später eine Anstellung als Kandidat der Rechte an einem kleinen Landgericht in der Umgebung von Berlin. Oft führte ihn sein Weg nach Berlin, die Stadt, die sich damals zum „Spree — Athen“ entwickelte.

- Hier spätestens muss sich der junge Carl Theodor Severin seiner wahren Berufung bewusst geworden sein.

- Wo er seine Ausbildung zum Baumeister erhielt, ist nicht bekannt, jedoch deuten seine Bauten auf die Beeinflussung durch die Berliner Schule hin. Als seine Lehrmeister können daher sowohl Carl Gotthard Langhans als auch David und Friedrich Gilly angesehen werden. Langhans war Direktor des Oberhofbauamtes in Berlin und Potsdam und Erbauer des „Brandenburger Tores“.

- Ab Juni 1795 erhielt Severin eine Anstellung beim Kammerkollegium in Schwerin als „Kammer-Ingenieur ohne Gehalt“ und im Novemberdesselben Jahres als „Bau-Conducteur zu den hiesigen Hof- und Stadtbauten mit 100 Reichsthalern und 6 Faden Ellernholz“.

- Erstmalig tätig beim Ausbau der neu entstehenden Sommerresidenz von Friedrich Franz I. - Doberan - wurde Severin, als er gemeinsam mit dem „Bau-Conducteur“ von Seydewitz 1801/02 das „Salongebäude“ schuf.

- Der Herzog Friedrich Franz I. muss sich beeindruckt gezeigt haben von Severins Leistung und seinem Talent, denn er betraute ihn mit der weiteren baulichen Gestaltung des Seebades. Dazu sollte neben der Errichtung von Repräsentationsbauten und der Erweiterung der Badeanlagen am „Heiligen Damm“ auch eine Umgestaltung desgesamten Doberaner Ortsbildes gehören.

- Als erste Bauten für Doberan entwarf Severin das 1805/06 erbaute Schauspiel-haus, das von 1806-10 entstandene herzogliche Palais sowie mitten auf dem Kamp 1808/09 den sogenannten Doberaner „Trichter“ ,den Roten Pavillon und von 1810-13 in dessen Nachbarschaft den Weißen Pavillon. Die zwei Pavillons bestechen durch die reizvolle Kombination von Klassizismus und Chinoiserie.

- Am „Heiligen Damm“ schuf Severin mehrere kleine Bauten für den Badebetrieb, wie u.a. 1803 die Herrenbadeanstalt und den Anbau des Badehauses, 1804 die Konversationsrotunde sowie 1807 den Aussichtsturm. Alle diese Gebäude sind, meistens durch Sturmfluten zerstört worden.

Bauten von Carl Theodor Severin

- 1801/02 Großherzogliches Salongebäude

- 1805/06 Schauspielhaus

- 1806-1810 Großherzogliches Palais

- 1808/9 Roter Pavillon

- 1810/1813 Weißer Pavillon

- 1814-1817 „Empfangs-, Gesellschafts-, Tanz- und Speisehaus“ (Kurhaus) in Heiligendamm

- 1821/22 Prinzenpalais

- 1823/24 Severins Wohnhaus (Haus Gottesfrieden)

- 1825 Stahlbad

- 1825 Wohnhaus für Gaetano Medini

- Bürgerhaus (Alexandrinenplatz 1)

- Bürgerhaus (Am Kamp 13)

Tage der Denkmalpflege im Zeichen Severins

- Festveranstaltung im Kreis Bad Doberan zum 220. Geburtstag des bedeutenden Baumeisters

- (von Dr. Klaus Havemann - Ostsee-Zeitung, September 1983 - Zeitungsregestensammlung Carl Christian Schmidt/Archiv Münsterverwaltung Bad Doberan)

- Mit der Enthüllung einer Gedenktafel für den Baumeister und Architekten Carl Theodor Severin an seinem ehemaligen Wohnhaus in Bad Doberan wurden gestern die „Tage der Denkmalpflege 1983“ des Kreises Bad Doberan eröffnet.

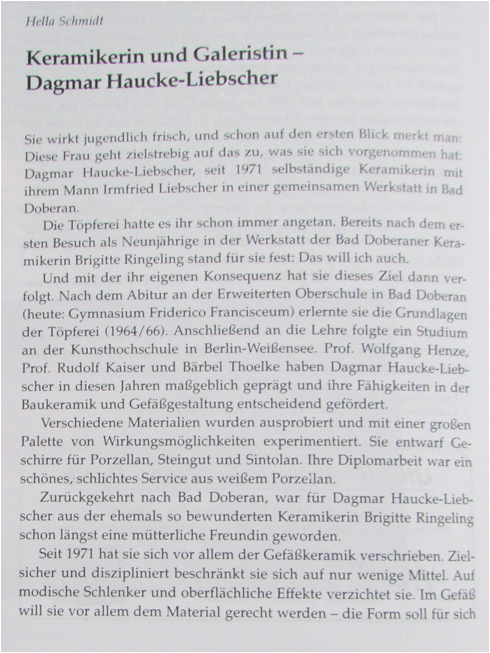

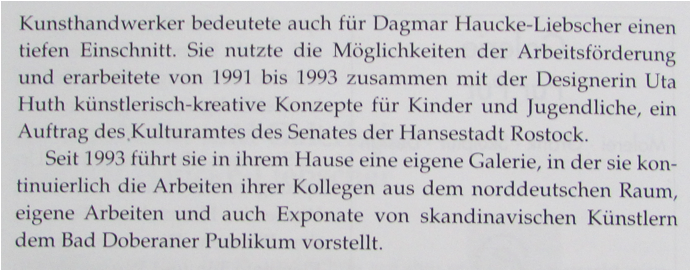

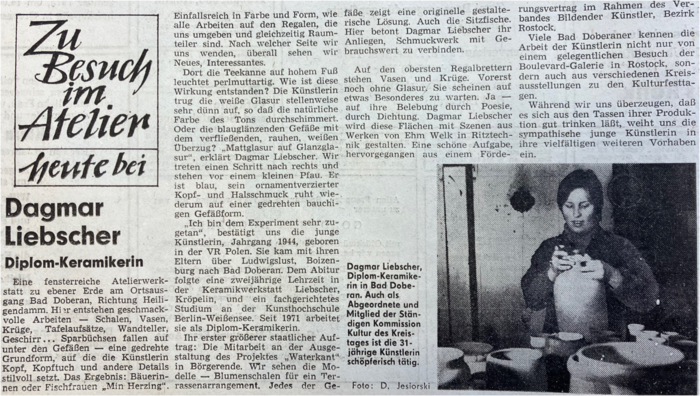

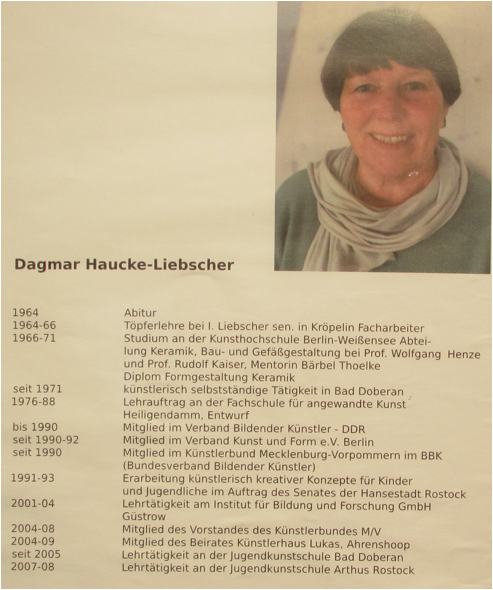

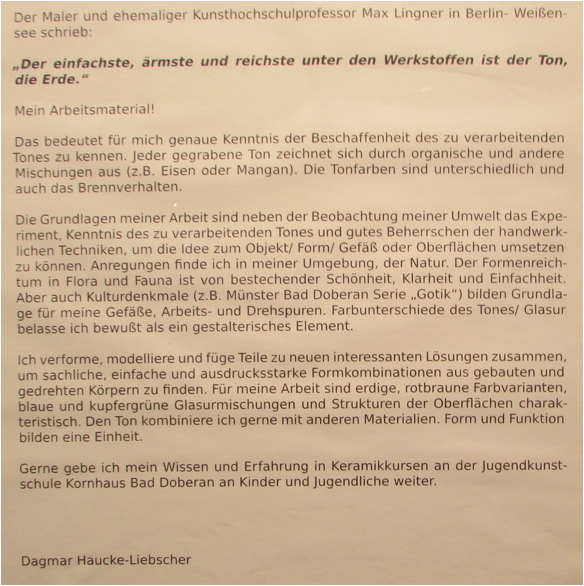

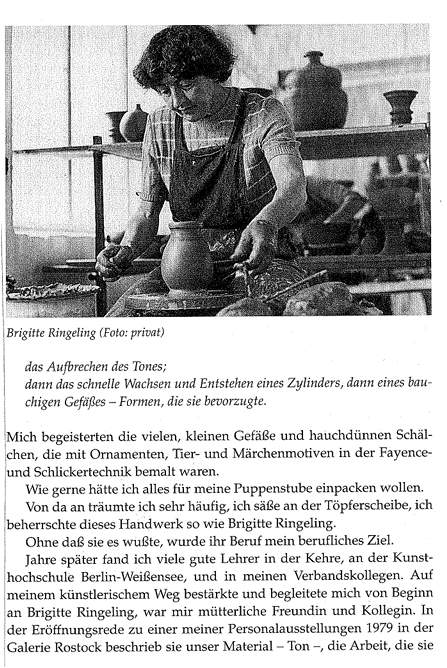

- Das in Gips gefertigte Modell der Severin-Gedenktafel mit dem Porträt und den Lebensdaten des Baumeisters. Der Entwurf wurde von der Bad Doberaner Kunsttöpferin Dagmar Liebscher im Auftrag des Kreisvorstandes der Gesellschaft für Denkmalpflege im Kulturbund der DDR geschaffen.

- C. Th. Severin wurde am 13. September 1763. heute vor 220 Jahren, in Mengeringhausen, Fürstentum Waldeck, geboren. Er war ein Schüler der in Berlin klassizistischen Langhans und tätigen Meister Bauens Carl Friedrich Gilly und erhielt um 1800 vom mecklenburgischen Herzog Friedrich Franz I. den Auftrag, für die sich nach der Gründung des Seebades am heiligen Damm entwickelnde Sommerresidenz Doberan entsprechende repräsentative Gebäude zu errichten.

- So entstanden die klassizistischen Bauten Bad Doberans, in denen Severin die in Berlin empfangenen Anregungen umsetzte und mit vielen eigenen Ideen verband.

- Auch in Rostock und Bad Sülze finden wir Bauten Severins.

- Er verstarb am 20. 2. 1836 in Doberan. Leben und Wirken dieses Baumeisters werden aus Anlaß seines 220. Geburtstages in einer Festveranstaltung am 17. September 1983 gewürdigt werden.

- Sie findet in dem von Severin erbauten Kurhaus in Heiligendamm, dem wohl schönsten seiner Bauten, statt. Es ist nicht von ungefähr, daß dieser Ort für die Tage der Denkmalpflege abschließende Veranstaltung gewählt wurde.

- Der Kreisvorstand der Gesellschaft für Denkmalpflege im Kulturbund der DDR hat in den letzten Jahren der Renovierung und festlichen Ausgestaltung dieses Gebäudes viel Aufmerksamkeit geschenkt.

- Die Festveranstaltung wird für viele Mitglieder der Gesellschaft im Kreis Bad Doberan eine Gelegenheit sein, die geleistete Arbeit zu bewundern. Die Tage der Denkmalpflege im Kreis Bad Doberan konzentrieren sich nicht nur auf die Bauten Carl Theodor Severins.

- Mit Freude kann auf die bevorstehende Fertigstellung des Brunnenhauses und seiner Umgebung im „Quellental“ bei Hohenfelde verwiesen werden. Hier hat sich die Zusammenarbeit der Gesellschaft für Denkmalpflege, die vor allem für das Projekt verantwortlich zeichnet, dem Rechtsträger, VEB Glashäger Mineralquellen, der die Mittel bereitstellte, und dem Ortsausschuß Hohenfelde der Nationalen Front, der die Ausführung wesentlich unterstützte, bewährt.

- Auch die Gestaltung des jüdischen Friedhofs in Neubukow war nur möglich durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Nationaler Front und Kulturbund. Im Rahmen der Denkmalpflege wird dort mit der Enthüllung einer Gedenktafel unter diese Leistung ein vorläufiger Schlußstrich gezogen.

- Die Tage der Denkmalpflege, die vom Kreisvorstand der Gesellschaft für Denkmalpflege im Kulturbund der DDR für die Zeit vom 11. bis 17. September organisiert wurden, dienen dem Ziel, den Gedanken und die Aufgaben der Denkmalpflege weiter zu verbreiten. Deshalb finden in den Städten Neubukow, Kröpelin und Kühlungsborn Foren zu den örtlichen Fragen der Denkmalpflege und in Bad Doberan eine Aussprache mit Jugendlichen und Schülern statt.

- Gemeinsam mit der Kreisredaktion der „Ostsee-Zeitung“ wird während der Tage der Denkmalpflege das 19. Preisrätsel zur Denkmalpflege des Kreises Bad Doberan durchgeführt. Wie immer werden die Tage der Denkmalpflege neue Impulse für die Arbeit geben. Sie ordnen sich in diesem Jahr unmittelbar in die Vorbereitungen zur VII. ICOMOS-Generalkonferenz, die im Mai 1984 in Rostock und Dresden stattfinden wird, ein.

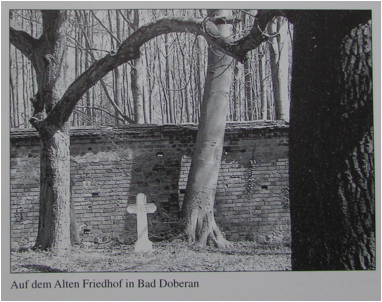

Wo liegt Severin?

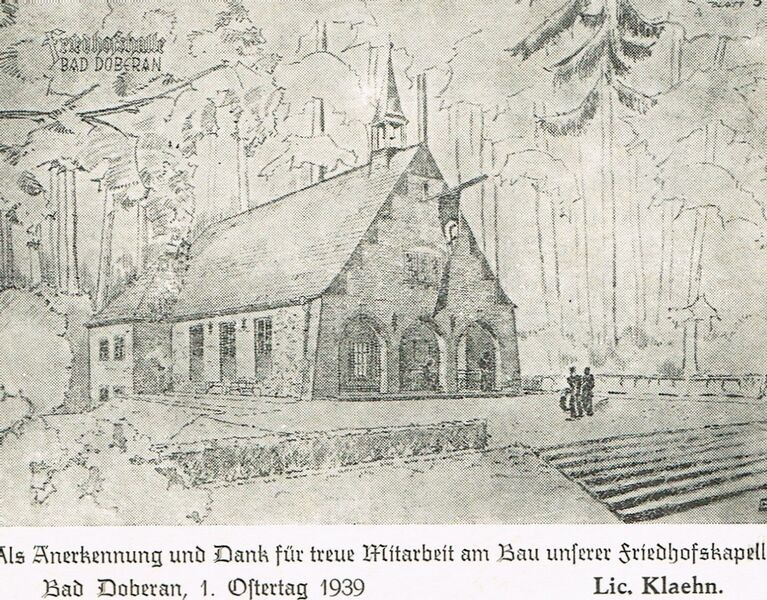

- Denkmalpflege auf Doberans Friedhof

- (von Dr. Klaus Havemann - Norddeutsche Zeitung, 1985 - Zeitungsregestensammlung Carl Christian Schmidt/Archiv Münsterverwaltung Bad Doberan)

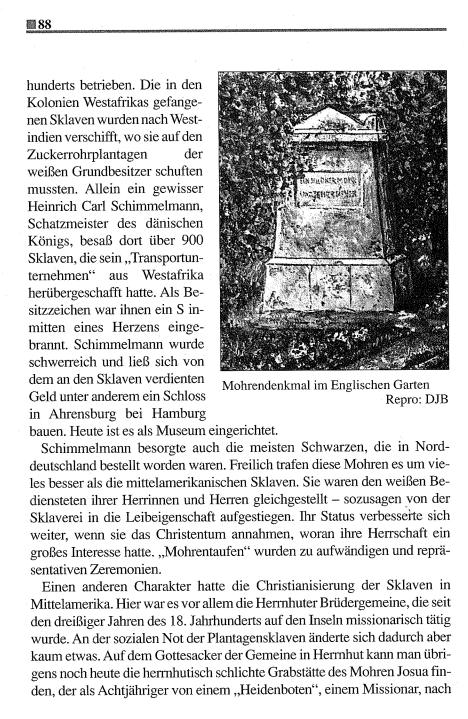

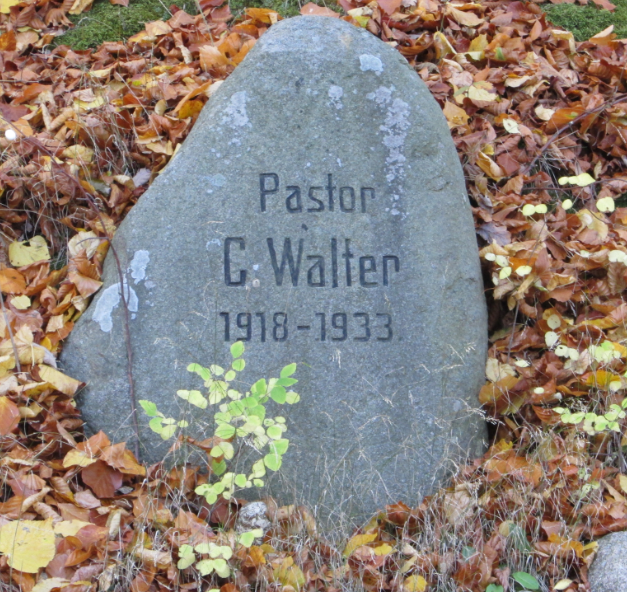

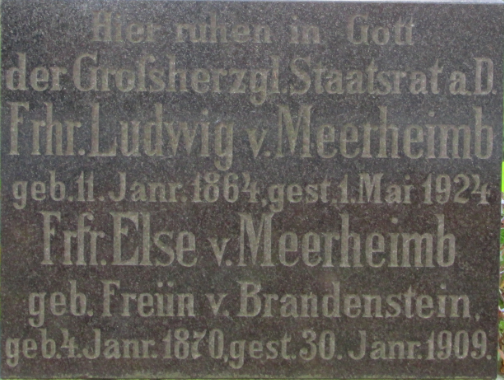

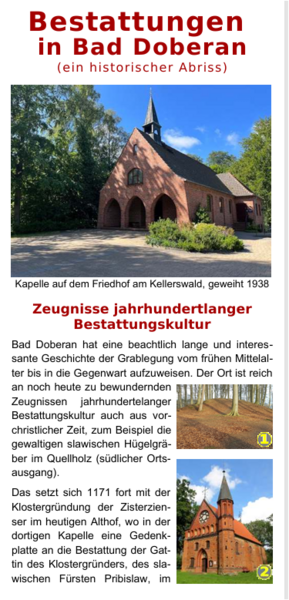

- Betritt man durch das Grüne oder Rostocker Tor den Bereich des ehemaligen Zisterzienser-Klosters Doberan und wendet sich gleich nach links, dann ist man schon auf dem alten Friedhof des Ortes.

- Vor etwa 150 Jahren wurden hier die letzten Bestattungen vorgenommen, aber wohl gerade deshalb verspürt man hier etwas von der 800-jährigen Geschichte des Ortes.

- Der Mecklenburger Ingenieur und Schriftsteller Heinrich Seidel verlebte gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in Doberan mit seiner Familie Urlaubstage „in dem Gärtnerhause an der Wiese des Stahlbades“.

- 1895 unternahm er eine „Erinnerungsfahrt“, die er in dem Buch „Von Perlin nach Berlin“ beschrieb.

- Und so sah Heinrich Seidel vor fast 100 Jahren den Friedhof: „Dieser alte Kirchhof, auf dem seit langer Zeit nicht mehr begraben wird, ist jetzt ein Teil des Englischen Gartens und bildet einen stillen, abgelegenen Winkel dieses schönen Parks, auf zwei Seiten von der hohen alten Mauer und auf der dritten von einem schnell fließenden Bach begrenzt, an dessen Ufern riesenhafte alte Bäume stehen.

- Die meisten Gräber sind längst eingesunken und verschwunden; nur eine gewisse Unebenheit der Rasenflächen zeugt noch von ihnen.

- Die dauerhafteren Erbbegräbnisse und Denkmäler aber haben sich erhalten; die älteren ein wenig versunken, verwittert und verfallen, umsponnen von Efeu, dem Kraut der Vergessenheit, die jüngeren noch ziemlich wohl im Stände, doch meist auch in einem solchen Zustande, daß man sieht, es gedenkt ihrer wohl niemand mehr.“

- Der Eindruck ist heute fast noch der gleiche, wenn auch noch mehr Gräber völlig verschwunden sind. Selbst an den „dauerhafteren Erbbegräbnissen“ hat der Zahn der Zeit mächtig genagt, und das letzte „Denkmal“ verfiel vor etwa 20 Jahren.

- Die Interessengemeinschaft Denkmalpflege der Stadt Bad Doberan stellte sich das Ziel, dem weiteren Verfall Einhalt zu gebieten und die noch verbliebenen Gräber oder Grabplatten möglichst zu erhalten.

- So wurde ein Einsatz organisiert, um zunächst die Grabplatten von Laub und Erde zu befreien und Wurzeln oder Bewuchs von Efeu zu entfernen. Wo menschliche! Kraft nicht ausreichte, mußte Technik helfen(siehe Foto). Nach der sorgfältigen Säuberung wurde der Text der Platten entziffert, was nicht immer ganz einfach war, denn vielleicht einmal vorgenommene Färbungen der Schrift sind inzwischen längst verwittert.

- Die Freunde der Denkmalpflege wurden vor allem angespornt von der Hoffnung, irgendwo unter Erde und Laub auch die Grabplatte des Architekten Doberans, Carl Theodor Severin, zu entdecken.

- Er war am 20. Februar 1836 in Doberan gestorben und ist hier begraben.

- Fritz Meyer-Scharffenberg beschreibt in seinem Buch „Zwischen Strom und Haff“, dass in einer Ecke der Mauer eine kleine Platte angebracht sei, die die Inschrift trägt: Mariane Philippine Auguste Severin starb den 23. May 1815. Aber weder diese Platte noch die von dem Baumeister Severin wurden gefunden.

- Wo mag dieses Grab geblieben sein?

- Die freigelegten Grabplatten wurden später gerichtet und so gebettet, daß für die Besucher die Inschriften zu lesen sind. Einige schöne Steinmetzarbeiten befinden sich darunter, und es sind noch nicht alle Namen vergessen, die auf diesen Platten stehen, wenn sie auch manches Rätsel aufgeben.

Klassizistische Bauten von unvergänglichem Wert C. Th. Severin (1763—1836), Architekt und Baumeister

- (Norddeutsche Zeitung, Juli 1990 - Zeitungsregestensammlung Carl Christian Schmidt/Archiv Münsterverwaltung Bad Doberan)