Kern des '''Ortes''' Markgrafenheide: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen

Zur Suche springen

| Zeile 168: | Zeile 168: | ||

:Der Rost. Artilleriemeister Gottfr. Lust entwirft seine Karte von der RostockerHeide. BGHR 2s,25 ff. 5,127. 6,127. 14,5 ff. | :Der Rost. Artilleriemeister Gottfr. Lust entwirft seine Karte von der RostockerHeide. BGHR 2s,25 ff. 5,127. 6,127. 14,5 ff. | ||

| − | 1715. Febr., 13. bis. Aug., 31. | + | ;1715. Febr., 13. bis. Aug., 31. |

:Streit mit Herzog Carl Leopold betr. Accise, Mit Besatzungsrecht u. Jagd in der Rost. Heide. Protocollum... BGHR la.7 (Nr. 23). | :Streit mit Herzog Carl Leopold betr. Accise, Mit Besatzungsrecht u. Jagd in der Rost. Heide. Protocollum... BGHR la.7 (Nr. 23). | ||

Version vom 16. Mai 2025, 23:47 Uhr

Die Geschichte der Ortschaft Markgrafenheide

(Autor: Wilfried Steinmüller)

Status von Markgrafenheide im Jahre 1890

Auszug aus "Mecklenburgische Vaterlandskunde von Wilhelm Raabe Ausgabe Gustav Quade" 1894:

- "Markgrafenheide ...Mit Rövershagen sind noch zu einer Gemeinde vereinigt die Forstorte der Rostocker Heide, bestehend aus den Forstgehöften Meyer´s Hausstelle bei Gelbensande und Schnatermann bei Rövershagen (1 Schankw.), 18 Einw. (1855), 12 Einw. (1890), Torfbrücke mit Waldhaus bei Müritz, 50 Einw.(1855), 26 Einw.(1890), und der Försterei Wiethagen bei Rövershagen , 97 Einwohner (1890), Hinrichshagen bei Rövershagen, Dorf, Schule, Forsthaus, Baumwärterei, 197 Einw. (1855), 232 Einw. (1890) und Markgrafenheide bei Rövershagen, Amt Ribnitz, Dorf, 2 Hauswirthe, 1 Holzwärter, 20 Einw.(1855),28 Einw.(1890)

- Markgrafenheide steuert von 414,14, Mittel-Rövershagen, Rostocker Heide und Hinrichshagen von 5008,2, Niederhagen von 3397,10, Obergagen von 2290,2 bonitirten Scheffeln."

Markgrafenheider Chronologie

- Überregionale Ereignisse werden nur dann in die Chronologie aufgenommen wenn diese in der Folge wesentlichen Einfluß auf das Markgrafenheider Gebiet hat!

- Benutzte Quellenkürzel

- AHR = Archiv der Hansestadt Rostock mit beigefügter Signatur

- MUB = Meckl. Urkundenbuch mit dazu gehöriger Urkundennummer

- BHC = H.F.Beckers Heidechronik

- BGH = Beiträge zur Geschichte Rostocks

- BGHR = Registerband der Beiträge zur Geschichte Rostocks

- HA = Heidearchiv Wilfried Steinmüller

- 1160

- Schlacht auf dem Breitling

Markgrafenheide im späten Mittelalter (um 1200 bis 1517)

- 1252,

- Großer Brand der Rostocker Mittelstadt. 13,39. 15,14.

- — Die Neustadt mit Jakobipfarre, Rathaus, Neustädter-Markt (»Hopfenmarkt) bis auf Einsetzung eines eigenen Stadtregiments fertig. BGHR 13,33.

- — März, 25. Fürst Borwin III. bestätigt der Stadt ihre Gründungsurkunde mit allen Privilegien u. dehnt das Lübische Recht auf die ganze Stadtfeldmark aus. BGHR 4d,10. 13,35.55.

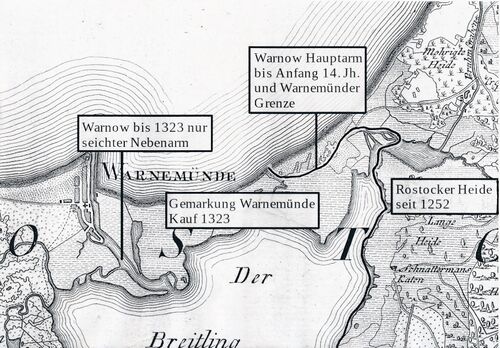

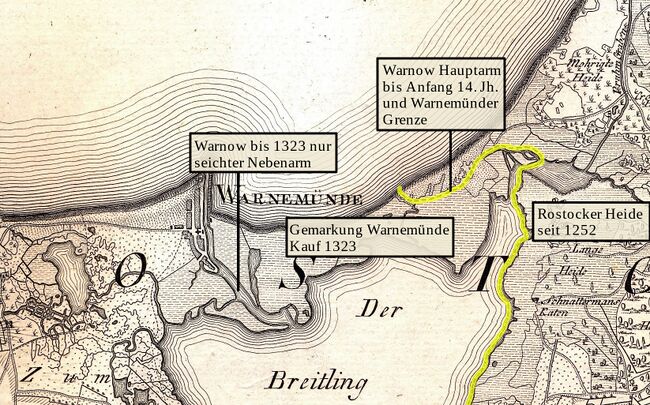

- — Die Stadt kauft die Rostocker Heide u. die Warnowfischerei von Fürst Borwin III. und erhält das Strandrecht in ihrem Hafen Warnemünde.

- BGHR 3b,6. 24 (Rr. 32). 12,1 f. 6. 13,35. 14,7. 15.5.

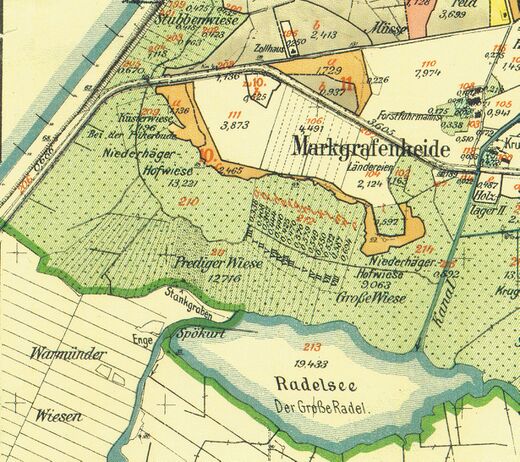

- *1252, 25. März Borwin III., Fürst von Rostock, bestätigt der Stadt Rostock das Privilegium Borwin´s I. betreffend die Bewidmung der neu angelegten Stadt Rostock mit dem Lübischen Rechte vom 24. Juni 1218 und verkauft der Stadt die Rostocker Heide für 450 Mark wendischer Pfennige bis rechtes Warnow-Ufer, erste Hafenbollwerke auf der rechten (Rostocker) Flußuferseite im Mündungsgebiet der Warnow östlich Taterhörn)

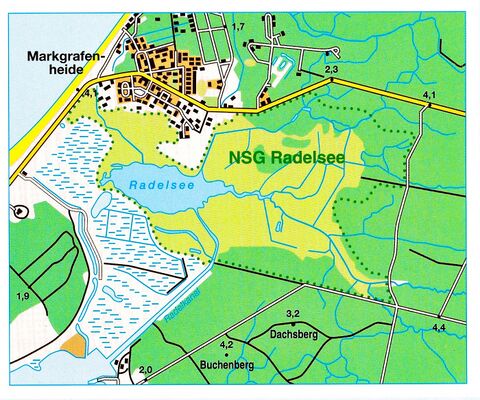

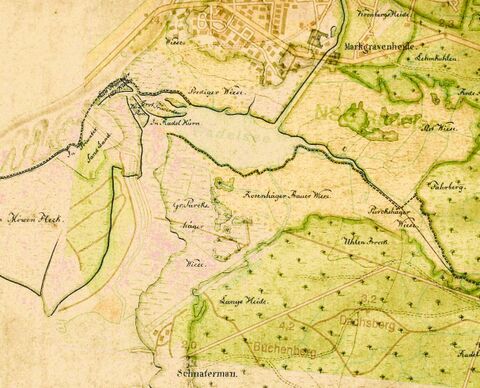

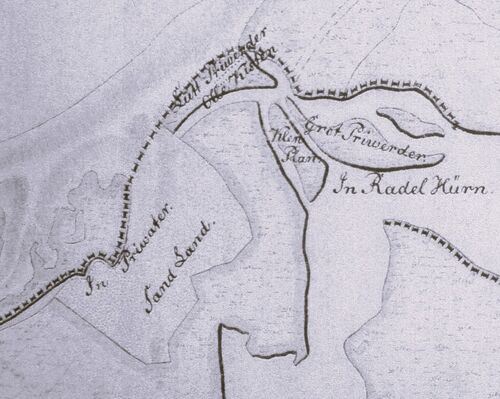

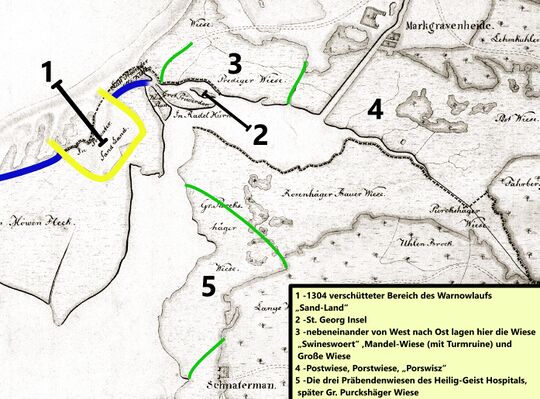

- (Karte2 siehe oben rechts, Auszug Neuendorff-Karte 1823 AHR)

- 1260.

- Heilig-Geist-Hospital in der Altstadt, St.»Georg»Hospital vor dem Steintor (für Aussätzige), bei einem Vermächtnis zum erstenmal erwähnt. BGHR 13,52. 17,111.

- (Beide Hospitäler werden ein halbes Jahrhundert später größte Grundbesitzer rund um das Radelsee-Gebiet sein)

- 1264

- — Fürst Heinrich Borwin III. verleiht den Rostockern das städtische Recht in ihrem Hafen Warnemünde. (MUB 2,1021.) BGHR 12,2.6.

- 1288

- Der Rat läßt durch Rötger Horn den Rostocker Hafen Warnemünde ( "quod tunna dignitur" - von der Tonne bei der St.Georg-Insel bis ins offene Meer hinaus") auf eine Tiefe von 6 Ellen (12 Fuß = ca. 4 Meter) bringen. (MUB Nr.1977 BGHR R 3a,XV; 12,7)

- Bei der "Tonne" handelt es sich um den 1882 in der Nähe der Ostspitze der einstigen St.Georg-Insel gehobenen später so genannten "Spökstein".

- 1300

- — Dez., 22. Nikolaus (d. Kind), Herr zu Rostock, nimmt Stadt u. Land Rostock von König Erich Menved von Dänemark zu Lehen. BGHR 3s,X f.

- 1304

- -Verschüttung der Warnow-Mündung auf ca. 500m Länge durch die „Allerheiligenflut“ am 1. November des Jahres.

- Die Fläche des verschütteten Teils des natürlichen Warnowlaufes wird fortan als "Sand-Land", "Sandscholle" oder auch "Sandwiese" bezeichnet auf der nun die Grenze zwischen Warnemünde und der Rostocker Heide durch eine Stangenreihe gekennzeichnet wird.

- -In der Folge Durchstich der Nehrung ("Alte Depe") an der schmalsten Stelle (dem "Hals") der Mündungs-Nehrung, östlich der Hohen Düne = (Rest davon der heutige "Stankgraben" (ursprünglich "Stackgraben" = Treidelgraben), ca. 50m westlich des Ortseingangsschildes von Markgrafenheide) vom Spökstein bis zur See

- -Unmittelbar darauf erfolgt der Wiederaufbau, nach dessen Zerstörung durch die vorangegangene Flut, des neuen "Hafens Rostocker Warnemünde" zwischen Süd-Ende dieses Durchstichs und dem Radelsee.

- 1311

- — Fürst Heinrich von Mecklenburg erbaut in Warnemünde zwei hölzerne, durch eine Brücke und einen Steindamm verbundene Befestigungen, zu beiden Seiten des Stromes. BGHR 13,15. 3c,70. 4d,14 f. 12,7.

- — Wegen der Sperrung ihres Hafens in Warnemünde erheben sich die Rostocker Bürger und zwingen ihren zögernden Rat, den Dänen die Treue aufzukündigen den Krieg aufzunehmen.

- Niederdte. Darst. nach Kilchbergs Reimchronik.la,l (Nr. 1). Darst. in der Chronica der Stadt Rostock. ls,6 (Nr. 20). BGHR 13,15 f. 12,7 fs.

- — Die Rostocker zerstören die beiden Befestigungen im Hafen Rostocker-Warnemünde. BGHR 13,16. 3c,70. 4,d,15. 12,8.56.

- — Die Rostocker überziehen den Hägerort und die ganze Gegend von Doberan-Kröpelin, um sich für die bevorstehende Belagerung zu verproviantieren.

- BGHR 12,8.

- — Die Rostocker brennen das fürstliche Dorf Warnemünde nieder. BGHR 12,8.

- —/12. (Bis Mai) Die Rostocker bauen in Rostocker-Warnemünde einen neuen Turm auf der Ostseite ihres Stromes aus den Steinen des Turmes der abgebrannten Pfarrkirche in Warnemünde und des Petriturmes in Rostock, der gerade im Bau war. 1435. Febr.,

- Der Rat läßt den Hafen in Warnemünde auf eine Tiefe von 6 Ellen bringen u. verbreitern. 3a,XV f. 67 f.3c,70. 4d,15. 12,8 fs.

- — Der Bischof von Schwerin droht, über die Stadt u. a. auch wegen Abbruch der beiden Kirchtürme den Bann zu verhängen (vgl. 1322). 12,9.

- 1312. Febr., 19.

- König Erich verbindet sich mit Markgraf Waldemar v. Brandenburg zur Unterwerfung der Stadt. BGHR 3s,XII.

- — Jun., 30. König Erich vor Warnemünde. elfwöchige Belagerung des Rostocker Turms in Warnemünde. BGHR 13,15. 3a,XII. 3a,70. 4d,14 f. 12,11 f.

- — Jul., 22. Die Rostocker bitten Lübeck, ihren belagerten Warnemünder Turm zu See für 1000 Mark mit Mehl, Bier, Fleisch. Butter, Stockfisch u. Pfeilen zu versorgen. BGHR 12,11.

- — Um die Verproviantierung des Turmes von See zu verhindern, läßt Heinrich von Mecklenburg, dem die Belagerung von König Erich übertragen war. das Tief unterhalb des Turmes durch eingerammte Pfähle und eine Brücke sperren. BGHR 12,11.

- — 25. Ein Geleitsbrief während der Belagerung des Turmes in Warnemünde. BGHR 4d,14-16.

- — Sept., 9. Da der von Lübeck und Stralsund erwartete Entsatz ausblieb, muh die aus gehungerte Besatzung den Turm in Warnemünde gegen ehrenvollen freien Abzug über geben. BGHR la,19. 3a,XII. 3c,70.

- — /Oft., — Die Verbündeten bauen zu dem eroberten Turm der Rostocker 4 kleinere Türme, Mauer u. Graben hinzu u. machen a. d. Anlage eine starke Befestigung (später Dänenburg, Dänscheburg genannt) und halten sie gemeinsam besetzt. BGHR 3c,70. 12,12 f.

- — 17. Wegen des Verlustes des Hafens Rostocker-Warnemünde Aufruhr des Heinrich Runge: Einsetzung eines neuen Rates. (Wiedereinsetzung des alten Rates: 1314. Jan., 19.) BGHR la,19. ld,31. 3a,XII f. 12.11 f.

- — bis Dez., 7. Belagerung und Übergabe der Stadt an König Erich Menved von Dänemark und seine Verbündete. BGHR 1,6,3. 12,12.

- — Olt., 9. König Erich und Markgraf Waldemar vereinbaren, aus den Rostockern eine möglichst hohe Abfindungssumme für Überlassung und Abbruch der Warnemünder Befestigung herauszuschlagen und gleichmäßig unter sich zu teilen. (Dgl. jedoch 1313. Febr., 20.) 1435. Febr.,

- Der Rat läßt den Hafen in Warnemünde auf eine Tiefe von 6 Ellen bringen u. verbreitern. BGHR 3a,XV f. 67 f.3c,70. 12,12 s.

- 1313. Febr., 20.

- Markgraf Waldemar verkauft seinen Anteil an der Warnemünder Befestigung an den Dänenkönig für 5000 Mark Brandenburg. Silber.

- — König Erich verpfändet in der Folge wegen feiner Schulden die Burg im Rostocker Hafen Warnemünde an seinen Hauptmann Niels Olafsun. BGHR 12,13.

- 1317. Jan., 7.

- König Erich gibt dem Fürsten Heinrich von Mecklenburg das Land Rostock und alle seine (des Königs) wendischen Besitzungen zu Lehen, ausgenommen die Dänenburg in Warnemünde. BGHR 16,3. 3c,70. 12,13.

- 1319.

- Fürst Heinrich von Mecklenburg läßt sich als rechtmäßigem Rachfolger der ausgestorbenen Herren von Stadt und Land Rostock huldigen. BGHR 12,14.

- (Ende) Fürst Heinrich v. Mecklenburg nimmt die Befestigung von Warnemünde (Dänscheburg). BGHR 3c,70. 12,14.

- 1322 Sept., 24.

- Fürst Heinrich von Mecklenburg verkauft dat hus unde den thorn toWarnemünde (Dänenburg) an die Stadt zum Abbruch. BGHR 3c,70 f. 12,14.

- Deren Abbruch erfolgt jedoch nicht. Die Burg wird auf die Verteidigungsbedürfnisse der Hansestadt hin umgestaltet

- 1323, 11.März

- Kauf des fürstlichen Warnemünde (inclusive des westlichen Radelsee Gebietes = "Warnemünder Wiesen",darin auch ein großer Teil der Sandscholle, womit Rostock Eigentümer des vollständigen Küstengebietes zwischen Rostocker Heide und Diedrichshagen im Westen wird. (MUB 4424) BGHR 3c,71. 4b,l. 12,2.14.

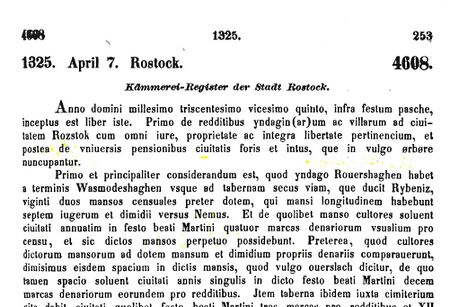

- 1325, 7.April

- Übereignung der, fortan so genannten, St. Georg-Insel an das St. Georg Hospital, die fortan auf der Insel eine isolierte Eigen-Bewirtschaftung durch Lepra-Kranke betreiben.

- (Quelle: erstes Rostocker Kämmerei-Register Fol.13 MUB 4608)

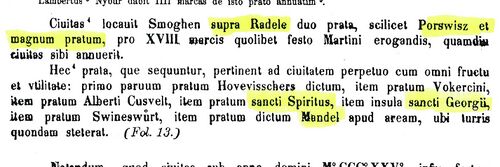

- Gleichzeitig Übereignung zweier Wiesen an der Radel "..Porswisz et magnum pratum.." (Porstwiese und Große Wiese) sowie dreier Präbende-Wiesen "...pratum Hovevischers dictum, item pratum Vokercini, item pratum Alberti Cusvelt.." (die heutigen Purkshöfer-Wiesen) über die das Heilig-Geist Hospital verfügt, sowie die der Insel St.Georg gegenüber liegende Wiese "Swineswoert" und hier benachbart die Mandel-Wiese auf der die Reste des Turmes stehen ("item pratum dictum Mandel apud aream, ubi turris quondem steterat."" (diese beiden Wiesen machen die heutige Prediger-Wiese aus und liegen unmittelbar westlich der Großen Wiese)

- (Quelle: erstes Rostocker Kämmerei-Register Fol.13 MUB 4608)

- 1435. Febr., 1.

- Der Rat läßt den Hafen in Warnemünde auf eine Tiefe von 6 Ellen bringen u. verbreitern. BGHR 3a,XV f. 67 f.

- 1437. Aug., 1.

- Der befestigte Leuchtturm im Rostocker Hafen Warnemünde wird nach lOtägigem Widerstand der Besatzung vom Herzog genommen. 3c,71.

- 1487

- Bei der sogenannten "Rostocker Fehde" erobern die fürstlichen Truppen das Alte Tief östlich Taterhörn und den dahinter liegenden Rostocker Hafen,

- Sie lassen Ruinen-Mauern an dem dort noch stehenden, aus dem einstigen Burgturm hervorgegangenen Leuchtturm abbrechen, um mit dem Abrißmaterial den Durchstich zu schließen.

- Alle Gebäude und Bollwerke werden in Brand gesteckt und bis zur Wasserfläche niedergebrannt. ...de mure vör (!) der Luchten wart geworfen in dat Depe..

- Später kam noch ein "fangendes" (sperrendes) Bollwerk hinzu.

- Das bedeutete das endgültige Ende des "Hafens Rostocker Warnemünde" (hier nach derzeitigem Recherchestand auch letztmalig die Erwähnung eines Hafens, Leuchtturmes oder einer Burg an diesem Ort)

- (Quelle: AHR 3.9. RO45 Nr.251-257)

- Mindestens bis Mitte des 19. Jahrhunderts ist dieser Wasserweg noch immer, auch als oft genutzter Schmuggler-Weg, eingeschränkt befahrbar und als Stankgraben in Resten bis heute vorhanden.

- Sehr bald darauf wird an der Westspitze des Taterhörns das "Neue Tief" angelegt sowie beim einstigen fürstlichen Warnemünde der seichte Warnow-Nebenarm auf Schiffbarkeit für kleine Seefahrzeuge vertieft (heute "Alter Strom").

- Die hiesigen geologischen Verhältnisse setzen der Vertiefung mit damaligen Hilfsmitteln enge Grenzen.

Reformation und Nachreformationszeit in Markgrafenheide (1517 bis 1648)

- 1519.

- — Mai, 23. Ausbesserung des „Neuen Tiefs" bei Warnemünde (heutiger Alter Strom, zwischen 1487 u. 1519 entstanden). BGHR 12,16.

- 1588, ab

- Der Hof des privaten Ratsjägermeisters Jürgen Brandt, ( "Jaegermeister und Wildschutzen") nachgewiesen KFC xxx

- 1592,4.Juni

- Beschwerde Johann Thor Balcks beim Rostocker Rat wegen Besitz-Zerstörung und Mißhandlung durch Jochim Berckman (KFC p10)

- 1625, 10./11. Februar

- "Die große Flut"

- 1625, 4.11.

- Albrecht Dobbin notiert in seiner Gewettsrechnung:

- "Den 4. November mit meinen Herren Collegen H.Jakob Crullen und Herrn Gryphio nach der Marggrauenheyde gewesen das hauß abnehmen, und das holz nach der Muggenborch fuhren laßen und das große hol (Loch) , so aus dem heiligen Sehe in die große Sehe gebrochen besichtigt und wieder zu verfertigen angeordnet, und was dabey vertzehret, haben die burger bey der Heyde richtig gemachet. Zur Miggenborgch benachrichtiget. 6 Schilling Drinkgeld gegeben ..."

- KFC p13

Markgrafenheide bis zur napoleonischen Zeit (bis 1813)

- 1691/92

- KFC p13

- 1696.

- Der Rost. Artilleriemeister Gottfr. Lust entwirft seine Karte von der RostockerHeide. BGHR 2s,25 ff. 5,127. 6,127. 14,5 ff.

- 1715. Febr., 13. bis. Aug., 31.

- Streit mit Herzog Carl Leopold betr. Accise, Mit Besatzungsrecht u. Jagd in der Rost. Heide. Protocollum... BGHR la.7 (Nr. 23).

- 1760

- Die Kaufleute Paul Grube und J.J.Stypmann lassen den Moorkanal zwischen Radelsee und Hütelmoor als neue Durchstich-Trasse anlegen.

- Sie durchschneiden dabei die "Große Wiese"

- (Quelle: BHC/ Dolberg p15)

- 1765

- Inventarisierung nach der Digitalvermessung Markgrafenheide durch F.C.Rothermann KFC p15

- 1767, 30.11./1.12.

- -Großer Durchbruch bei einer Sturmflut zwischen Taterhörn und Stubbenwiese nördlich des Radelsees

- (Quelle: AHR 3.9. RO45 Nr.258)

- 1774

- "Der Torfstecher-Katen zu Marggrafenheide wird zur Holzwärter-Wohnung eingerichtet" (§6 des "Landesherrlichen Regulativs der Verwaltung der sogenannten Rostocker Heyde" KFC p4)

- 1783, Januar

- Holländer Carl Gustav Lorentz zu Markgrafeheide erwähnt KFC p13

- 1804

- 15.Sept. Überstieg das Meer die Dühne und planierte sie. (Quelle:BHC)

Markgrafenheide bis zur Reichseinigung (bis 1871)

- 1821/1833

- Mit der Abschaffung der Waldweide muß die Beweidung der verbleibenden Gemeindewiesen ersatzweise in hohem Maße intensiviert werden

- (Quelle: BHC)

- 1831, 12.Juni bis 15. Dezember

- In der Fischerbude sowie dem Haus des Holzwärters Russow wird eine Quarantäne-Wache zur Abwehr der Cholera-Epedemie eingerichtet (KFC 119/122)

- Ab 1833

- Im Zuge der Beckerschen Forsteinrichtung umfassender Ausbau der Wasserwege für den Holztransport, incl. Moorkanal.

Markgrafenheide im Kaiserreich (1871-1918)

- 1872, November

- Die "Große Sturmflut" planiert auch die Dünen zwischen Taterhörn und Markgrafenheide und durchbricht die Küste hier auf großer Breite.

- 1903.

- — Die Alte Deepe ostwärts von Warnemünde bei der Hohen Düne wird bei den

Hafenbauten zugeschüttet. BHGR 12,4.

- 31.12.1913/ 1.1.1914

- Durchbruch auch am Radelsee-Gebiet, bei der sogenannten Silvesterflut

- 1914

- In Auswertung der Silvesterflut Umsetzung eines umfassenden Eindeichungs- und Sperrwerksprojektes im Gebiet zwischen Breitling und Rosenort, so auch komplex im Radelsee-Gebiet.

Markgrafenheide während der Weimarer Republik (1918-1933)

Markgrafenheide im dritten Reich (1933-1945)

Markgrafenheide während der SBZ und DDR (1945-1990)

- 1958-1960

- Gescheitertes Bauprojekt des Küstenkanals Rostock - Ribnitz

Markgrafenheide in der heutigen Zeit

Markgrafenheider Marksteine:

Anmerkungen zur Geografie und Geologie am Standort Markgrafenheide

Allerheiligen-Flut 1304 und seine Folgen für den Verlauf der Warnow und Rostocks ersten Hafen (erster Durchstich)

- Da die "Allerheiligenflut" am 1.November 1304 den größten Teil, der sicher an den Kuppen bis zu 5m hohen Dünen östlich des später so genannten "Taterhörns", in den, hinter der Dünen-Nehrung verlaufenden Hauptarm der Warnow spülte, wurde der auf rund 500 m Länge dauerhaft verschüttet.

- Am West-Ende war ein kleiner Mündungsbereich als Sackgasse erhalten geblieben, östlich davon blieb ein Stück Warnow-Altarm ohne Verbindung zur Ostsee bestehen.

- Bald nach der Verschüttung schuf man an der schmalsten Stelle der Dünen-Nehrung einen Durchstich, Fortan das "Neue Tief", von ca. 300 m Länge der mittels Uferbefestigungen auch schiffbar gemacht wurde, so daß der binnenseitig am Nordwestende des Radelsees gelegene, erstmals am 25.3.1252 erwähnte "Rostocker Hafen Warnemünde" wieder einen Zugang zur Ostsee hatte.

- Da dieser Warnow-Flußlauf (bis 1323) auch die Grenzfunktion zwischen dem westlich gelegenen Gebiet der mecklenburgischen Landesfürsten und dem östlich gelegenen Rostocker Stadtgebiet (Rostocker Heide) war, wurde im verschütteten Bereich nach der Flut eine Grenzfeststellung erforderlich, die auch alsbald erfolgte.

- Über rund 100 Ruten (1 Rostocker Rute = 4,62m) wurde die neue Landesgrenze nun mittels eingemessenen Grenzstangen durch die Tätigkeit einer fürstlich/städtischen Grenzkommission amtlich neu bestimmt.

- Diese Grenze, nach 1323 allerdings nicht mehr zum Fürstentum, sondern als Abgrenzungen der zwei Vogteien (Stadtgebiete) hatte bis 1928 Bestand. Erst mit der Erweiterung der Heinkelwerke hier auf der Hohen Düne 1928 wurde eine Reformierung der Verwaltungsgrenzen an dieser Stelle erforderlich.

- (siehe) Karte 3 Flurname "Sand Land in Prä Water" (auch "Priwader" bedeutet "Sand Land im früheren Wasser") - Terrassenartige Fläche die auf Grund der fast Vegetationslosen feinsandigen Oberfläche weder zur Beweidung noch zum landwirtschaftlichen Anbau geeignet war.

- Da die Fläche keinerlei wirtschaftlichen Nutzen hatte, duldete die Stadt hier permanent die Lager von wandernden Zigeunern (Niederdeutsch "Tatern").

- Daher der Name "Taterhörn" was übertragen "Zigeuner-Kap" bedeutet.

- Das kleine fürstliche Fischerdorf Warnemünde lag in jener Zeit an einem seichten, nicht schiffbaren Nebenarm der Warnow, der sogar noch fußläufig durchquerbar war, so daß man selbst das Vieh hier hindurch auf die Weide treiben konnte.

Sturmfluten und andere Katastrophen

Erster Nachweis von landwirtschaftlicher Nutzung der Wiesen rund um den Radelsee im Rostocker Kämmerei-Register vom 7.April 1325 (Meckl. Urkundenbuch, MUB, Dokument Nr. 4608)

Das Kämmereiregister der Stadt Rostock von 1325 ist das erste und älteste systematisierte Registerbuch in dem die Liegenschaften Rostocks mit Vermerk ihrer jeweiligen Nutzung umfassend aufgeführt sind.

- Titelseite des Kämmereiregisters Stadt Rostock vom 7.April 1325 (Ausschnitt aus Meckl. Urkundenbuch S. 253 Nr. 4608 Fol.1)

- Folio 13 Seitanauszug daraus, das Untersuchungsgebiet betreffend

- Übersetzung des nebenstehenden Textauszuges

- Gleichzeitig Übereignung zweier Wiesen an der Radel

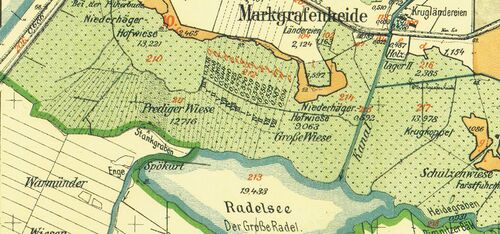

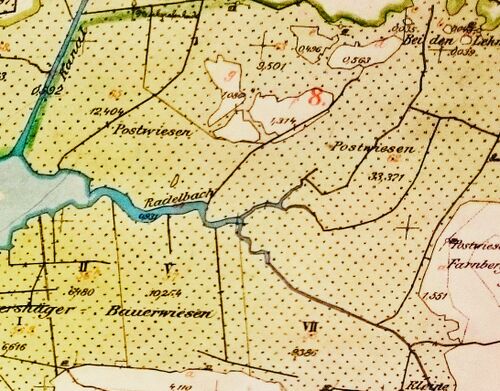

- '"..Porswisz et magnum pratum.." (Porstwiese und Große Wiese) (Nr.4 im nachfolgenden Orientierungsplan)

- sowie dreier Präbendewiesen

- "...pratum Hovevischers dictum, item pratum Vokercini, item pratum Alberti Cusvelt.." (Nr.5 im nachfolgenden Orientierungsplan)

- über die das Heilig-Geist Hospital verfügt, (die heutigen Purkshöfer-Wiesen)

- sowie die der Insel St.Georg (Nr.2 im nachfolgenden Orientierungsplan)

- gegenüber liegende Wiese "Swineswoert"..."item pratum dictum Mandel apud aream, ubi turris quondem steterat." "und hier benachbart die Mandel-Wiese auf der die Reste des Turmes stehen" (Nr.3 im nachfolgenden Orientierungsplan)

- (die beiden letztgenannten Wiesen machen die heutige Prediger-Wiese aus und liegen unmittelbar westlich neben der Großen Wiese)

- (Fol.13 MUB 4608)

- Anmerkungen

- 1. 1325, 7.April erfolgt die Übereignung der St. Georg-Insel an das St. Georg Hospital die fortan auf der Insel eine isolierte Eigen-Bewirtschaftung durch Lepra-Kranke betreiben.

- 2. Die Bezeichnung "Swineswoert" kommt von dem Begriff "Schweinewurt" (volkstümlich "Schweinskuhlen") und bezeichnet kleingliedrige umwallte und eingezäunte Koben-Flächen zur individuellen Schweinehaltung.

- (Fol.13 MUB 4608)

Herkunft und erste Erwähnung von Markgrafenheide

Der erste Hafen Rostocker-Warnemünde und die Danskeborg

- Sowohl der 1252 erstmals erwähnte Hafen, als auch die ein halbes Jahrhundert später während der "Rostocker Fehde" erbaute "Danskeborg" befanden sich innerhalb des Vertragsgebietes des am 25. März 1252 abgeschlossenen Kaufvertrag der Rostocker Heide ! siehe Karte 3

"Moorgrabenheide" oder "Markgrafenheide" ?

"Taterhörn" - Einst der westlichste Punkt der Rostocker Heide und Markrafenheide´s

Thor Balks Hof

Wiesen-Nutzung des Markgrafenheider-Gebietes vom 16. bis ins 20. Jahrhundert

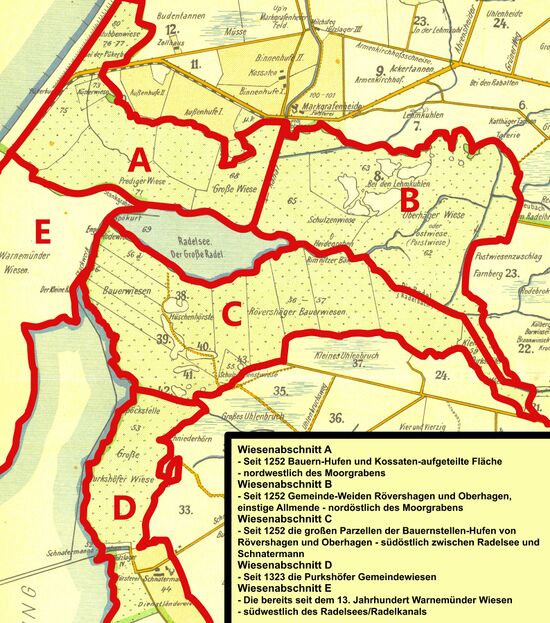

(Abschnitt A in der Karte) Die zu den Bauern-Hufen und Kossatenstellen aufgeteilte Fläche

- Hier steht der Wiesenbereich "Mandelwiese" 1325 zum Wiesenbereich "Predigerwiese (rote Wiesennummer 211),

- der Wiesenbereich "Swineswoert" für die individuellen Wiesenbereiche der individuellen Tierhaltung der Mittelhäger Erbhöfe (rote Wiesennummer 212 a-o) sowie der Kossaten, hier besonders zur individuellen Schweinehaltung.

- Die Große Wiese dient der gemeinsamen Rinderhaltung der Mittel-Rövershäger Gemeinde-Herde.

- Die Niederhäger Hofwiese war vor der Abmeierung (Enteignung durch Überschuldung) der dortigen Höfe im 17. Jahrhundert jeweils den dortigen Einzelhöfen zugeteilt.

- Die Folge-Struktur hatte bis 1950 Bestand.

(Abschnitt B in der Karte) Die Gemeindeweiden, einstige Allmende

- Die Postwiese war ab Anfang des 14. Jahrhunderts bis zur Abmeierung (Enteignung durch Überschuldung) der Oberhäger Höfe im 17. Jahrhundert jeweils auf die dortigen Einzelhöfe aufgeteilt.

- Ab 18.Jahrhundert war sie dann eigentümlich die Guts-Weide des Oberhäger Stadtgutes.

- Über die Nutzungsanteile der Kätner steht in der Rövershäger Wirtschaftsordnung von 1767 geschrieben

- "...Wogegen einem Käthner oder Einlieger den Sommer über auf der gemeinen Weyde 2 Kühe, und allenfalls ab und an, um der Erhaltung durch Zuzucht willen, noch eine junge Starke, so noch nicht gekalbet, 2 Schweine und 3 Schaaffe, durchaus aber keine Pferde zu halten erlaubet seyn soll, jedoch muß er das Heu zur Winter-Fütterung denen Pächtern nach Gewohnheit bezahlen, dagegen diese ihnen jährlich den Mist abfahren lassen, und dafür a Fuhder 4 Schillinge vergüten. .."

- Die Saisonverträge der Hirten für die Beweidung der Gemeinde- wie später auch der Gutswiesen liefen jährlich von Mariae Verkündigung (25.März) bis Martini (Martinstag 11.November)

(Abschnitt C in der Karte) Die großen Hufen-Flächen

- Die Rövershäger Bauernwiese beinhaltete vom 13. Jahrhundert bis 1950 die Hofwiesen der Mittel-Rövershäger Bauernhöfe.

- Deren Beweidungszyklen entsprachen denen der Rövershäger Gemeindeflächen (siehe B).

- Die Beweidung auf den einzelnen Hofflächen erfolgte jedoch in Eigenregie der einzelnen Bauern

- Zu jeder Hufe der eigentümlichen Bauernhöfe war hier ein Wiesenabschnitt aus den Wiesennummern 56/57 einem Mittel-Rövershäger Hof zugeordnet, dazu ein kleiner Wiesenteil aus Nr. 212 (siehe Abschnitt A) zur Schweinehaltung.

(Abschnitt D in der Karte) Die Purkshöfer Gemeindewiesen

- Die Purkshöfer Gemeindewiesen sind zu Beginn es 14. Jahrhunderts als Präbandum in den Besitz des Heilig-Geist-Hospitals gelangt.

- Präbanden oder auch Pfründner nannte man Pensionäre in Spitälern, in unserem Fall, jeweils im Heilig-Geist-Hospital sowie dem St. Jürgen Hospital (Hier die St.Georg-Insel) die sich durch Einbringen eines Legats (Präbande) also Geldvermögen oder ländlichen Grundbesitz eine dauernde Alters-Unterkunft und Pflege gesichert hatten.

- Die Präbanden verbrachten dann ihren Lebensabend in Präbänden-Häusern (in Rostock jeweils im Heilig-Geist-Hof und der Pädagogien-Straße zwischen Kröpeliner- und Langer Straße, sowie der heutigen St. Jürgen-Straße.

- Die Hospitäler finanzierten mit den Erlösen aus der Bewirtschaftung der Grundbesitz-Pfründen ihre Armenhäuser und oft weit abseits gelegene Siechen-Einrichtungen und -häuser (So u.a. die Isolationsfläche auf der St. Georg-Insel im Radel-See). Dazu gehörten auch der zuvor private Wiesenbesitz an den später, mit der Reformation enteigneten, so genannten Purkshöfer Gemeindewiesen.

- Nach der Säkularisation waren sie eigentümlich und in der Weide-Bewirtschaftung aufgeteilt auf die Dörfer Jürgeshof und Purkshof.

Torfstiche in der Markgrafenheide

KFC p30

Erster Versuch 1760 bis 1770

Zweiter Versuch 1782

Dritter Versuch 1798

Stinkengraben, Markgrafenheider und Prahmgraben

KFC p33/34 p49 Markgrafenheider Graben = Moorgraben ?

- Moorhöfer Kanal KFC p49/50

- Kanal Forsteinrichtung 1839 KFC p65

Die einzelnen Forstgehöfte in Markgrafenheide

Das alte Forstgehöft am Milchsteg, Holzlager III, Einmündung Armenkirchhofschneise bis 1798

Das neue Forstgehöft an der neuen Moorgraben-Brücke der Hinrichshäger Chausee, Holzlager II ab 1798

Das Forsthaus und Revier Schnatermann

Die Kossaten-Häuser

-Die Franzosen in Markgrafenheide (Postenkette der Kontinentalsperre)

Die Küstenbewachung gegen die Einschleppung der Cholera 1831

KFC P119-122

Der Moorgraben und die drei Holzverladestationen auf Markgrafenheider Gebiet

Die drei Brücken über den Moorgraben und die Stackwerke

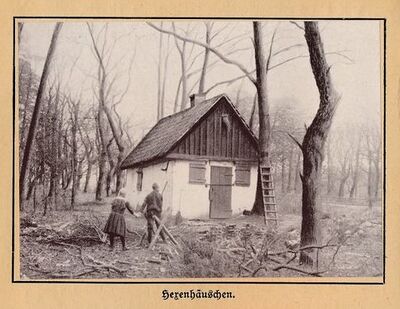

Die "Köhlerei", der "Käsel"/"Kösel", das "Hexenhaus"

- KFC p19 einarbeiten

- Es wurde bislang kein Nachweis darüber aufgefunden daß das im Volksmund als "Kösel" bezeichnete kleine Häuschen am Moorgraben einmal zu einer Köhlerei oder Teerschweelerei gehört haben könnte. In einem Dokument des Forstdepartementes von 1882 wird es als Unterkunft für die Moorgraben-Flößer und Waldarbeiter aufgeführt.

- Das Häuschen wird 1934 abgerissen.

- Das für das Jahr 1845 dokumentierte Experiment aus Stechtorf Torfkohle herzustellen scheiterte schon im Versuchs-Stadium und führte nicht zur Schaffung baulicher Anlagen, wie manchmal angenommen wurde.

- Im übrigen lag der Meilerplatz diese Versuches am Treidelweg auf der gegenüberliegenden Seite des Moorgrabens am Rande des Moores neben der Holländerwiese.

1882 "Der letzte Heidefischer - Hans Bödewig kämpfte gegen Wohnungsnot und Beamte und verlor"

- (Jürgen Rabbel 2008)

- "Es ist eine traurige Geschichte vom Fischer Hans Bödewig und man wagt nach der Aktenlage nicht zu entscheiden, ob wirklich nur Beamtenwillkür oder unverbesserlicher Starrsin zu diesem Schicksal führte.

- Eigentlich gab es 1882 auf Beschluß des Löblichen Forstdepartementes in der Rostocker Heide keine Einlieger mehr, die sich im Frühjahr wegen wichtiger Waldarbeiten vor der Küste der Heringsfischerei mit Waden und Reusen widmen durften.

- Doch auch die Warnemünder Fischer, einschließlich der Fischhändler hatten hier später Mangels guter Fänge längst aufgegeben, als sich am 1.August 1923 Hans Bödewig in Markgrafenheide als Fischer niederließ.

- Die Eltern des in Graal-Müritz Gebürtigen hatten durch die Inflation ihr Haus in Rostock verloren und waren mittellos.

- Als Gehilfe in der Stadt glaubte er sich und seine Eltern nicht ernähren zu können.

- Deshalb erwarb er ein Boot, und da für ein Netz das Geld nicht reichte, kaufte er Angelleinen für Dorsch und Flunder.

- Vorübergehend hielt er sich in einer von den "Wandervögeln" als Landheim benutzten ehemaligen Fischerbude auf, stellte aber beim Rostocker Rat den Antrag, sich mit einem "Stadtzuschuß" hinter den Dünen einen "Unterstand zum Nacht-bleiben" oder ein kleines Haus mit Geräteschuppen bauen zu dürfen.

- Dieser Antrag wurde ebenso abgewiesen wie das Wohnrecht in der vom Oberförster Mahler zugewiesenen "Köhlerhütte".

- Auch der Hinweis auf die bestehende Wohnungsnotlage und die Existenzfrage machte auf die Beamten keinen Eindruck. "Der Fischer, oder vielmehr angebliche Fischer Bödewig habe in Rostock nur zur Untermiete gewohnt. Deshalb sollte ihm diese Hütte nicht dauernd zur Benutzung überlassen werden. Dann könne ja jeder Schuster oder Schneider auf den Einfall kommen, ein Haus in der Heide zu beanspruchen."

- Wolle dieser Mann in der Ostsee fischen, solle er nach Warnemünde ziehen.

- Der ständige Aufethalt in der gedachten Hütte wurde Bödewig von der Forstverwaltung im Februar 1924 ebenso wenig genehmigt wie der Bau eines Schutzhauses.

- Schließlich überließ ihm im April der Forstinspector Bencard doch bis auf Widerruf die Hütte unter der Zusicherung, zeitweise Waldarbeiter und Flößer aufzunehmen.

- Räumung durch Forstbehörde angeordnet

- Da seine Unterkunft im Winter nicht bewohnbar und ihm die Pacht der Hütte zum 1.Oktober 1925 gekündigt worden war, stellte Bödewig erneut einen Bauantrag "bei der Sandgrube" links neben der Warnemünder Chaussee. Wegen der guten Unterhaltung des Hauses und seiner Verdienste um den Forst bei Sturm und Ausbruch mehrerer Feuer wurde die Räumung auf den Sommer 1926 verlängert.

- Für den geplanten Bau erhielt er allerdings immer einen ablehnenden Bescheid mit dem internen Vermerk, "dem Antrag unter keinen Umständen Folge zu leisten."

- Nun bereits seit drei Jahren in der Hütte, gab er später zu, in einem Protestschreiben über die bestehenden Verhältnisse "nicht immer den richtigen Ton" gefunden zu haben.

- Bitter hatte er sich nämlich empört, man könne ja schließlich von den Herren in den überheizten Amtsstuben kein Verständnis für Leute erwarten, die der Staat vorher um ihr Vermögen betrog.

- Es müsse "Beamtenschikane" sein, wo er doch sich und seine Eltern mit der Kundschaft in den Heidedörfern durch durch Arbeit ordentlich ernähren kann.

- Eine Wohnung in Wiethagen nahm er nicht an, denn dort müsste er ohne Existenz nur "hungern und Hunger tut doch weh!"

- Für die Übernahme einer Fischerei am Saaler Bodden hatte kein Geld, in Warnemünde waren schon zu viele Fischer verschuldet, in Graal fehle jede Absatzmöglichkeit, und um Almosen wollte er nicht betteln.

- Nach dem Motto "Not kennt kein Gebot!" weigerte sich Bödewig, woraufhin Stadtrat Dr.Altvater notfalls mit der Zwangsräumung drohte.

- Von der Landesregierung nicht unterstützt, wurde letztlich die Räumungsklage vom 25.August 1927 für Recht anerkannt und aufrecht erhalten.

- Notgedrungen räumte er die Hütte zum Dezember, "ohne die Polizei zu bemühen und der Öffentlichkeit ein Schauspiel zu geben", und zog zu seinen Eltern nach Rostock.

Die Fischerbuden und Wadenzüge

KFC p70-72

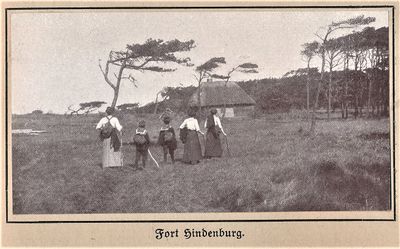

Die Knieperbude verwandelt sich in "Fort Hindenburg"

KFC p69

Fahrgastschiffahrt

KFC 118

Wanderherbergen und Wandervögel

KFC 35-44

Der Restaurationsbetrieb in Markgrafenheide

KFC 101

Die Strandbahn

KFC p144-184

Botanisches

KFC 191-193

Zoologisches

KFC 196/197

Geologisches

KFC 198

Der Konflikt um die Enklave Taterhörn 1920 bis 1922

Das Gefangenenlager für französische Kriegsgefangene

Das Munitionslager

Das Ferienlager "Alexander Maressjew"

Die Schule

Krüge und Gaststätten

Sturmfluten und andere Gefahren die Markgrafenheide heimsuchten

KFC p67/68

Bedeutende Persönlichkeiten aus Markgrafenheide

Opfer von Krieg und Gewalt aus Markgrafenheide

Erster Weltkrieg

Zweiter Weltkrieg

Nachkriegszeit (z.B. Lager Fünfeichen)

Sagen, Geschichten und Legenden rund um Markgrafenheide

Flurnamen auf der Markgrafenheider Feldmark

Für die Geschichte Markgrafenheide´s relevante Quellen

- -Dolberg

- -Kolp

- [Markgrafenheide bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Markgrafenheide ]

- [Markgrafenheide in: https://gov.genealogy.net/search/name?name=Markgrafenheide]

+ Arbeitsdatei Markgrafenheide

Chronistenkontakt

Wilfried Steinmüller

windfluechterMV@gmail.com