Arbeitsdatei Markgrafenheide: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 2: | Zeile 2: | ||

* [[Markgrafenheide]] | * [[Markgrafenheide]] | ||

| + | |||

| + | * [[Beitrag Wolfgang Steusloff]] | ||

* [https://de.wikipedia.org/wiki/Allmende Allmende bei Wikipedia] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Allmende Allmende bei Wikipedia] | ||

| Zeile 7: | Zeile 9: | ||

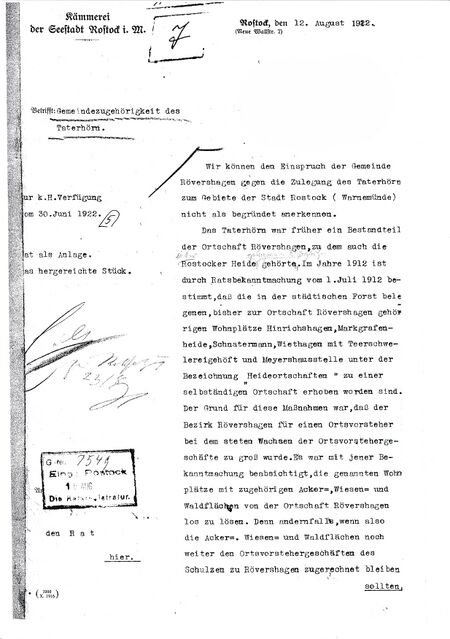

Schreiben zu Taterhörn Kämmerei geen Rövershagen 1922 | Schreiben zu Taterhörn Kämmerei geen Rövershagen 1922 | ||

[[Datei:Schreiben zu Taterhörn Kämmerei gegen Rövershagen 1922.jpg|thumb|450px|rechts|Schreiben zu Taterhörn Kämmerei gegen Rövershagen 1922]] | [[Datei:Schreiben zu Taterhörn Kämmerei gegen Rövershagen 1922.jpg|thumb|450px|rechts|Schreiben zu Taterhörn Kämmerei gegen Rövershagen 1922]] | ||

| + | |||

| + | |||

Version vom 6. Oktober 2025, 16:08 Uhr

Schreiben zu Taterhörn Kämmerei geen Rövershagen 1922

- Zitat bei OS !

- 1579 , 14. März Ratsprotokoll zum Bau eines "Graffen", dem Moorgraben

Der verordnete Bürger J. Barchmann aus Müggenburg initiiert beim Rat den Bau eines Kanals (bezeichnet als "Graffen") in die Heide "zum Besten der Stadt". Hier dürfte es um die Verbindung des Radelsees Richtung Hütelmoor, aber noch nicht bis Stinkengraben (erst 1760) gehen, da der Radelsee über die Kleine Radel mit dem Breitling bereits schiffbar verbunden war. Ein solches Vorhaben dürfte über längere Zeit viele Arbeitskräfte, Zugtiere, Geschirr und Hausrat benötigt haben, so dass man dafür eine Versorgungslinie und dauerhafte Gebäude errichtet haben müsste. So erwähnt das Ratsprotokoll auch "einen Hof in der Heide". Erwähnt werden Arbeiten, den Grassodenabstich und den Aushub zum Dünenbau zu verwenden. Der Vorarbeiter Claus Jendrick hatte "viel Volk", darunter "sodenstecker" und "grewer" beschäftigt. Bauern übernahmen den Transport des Aushubs. Die Ratsherrn Heine und Bürgermeister Gerdes treten als Investoren dieses Projektes in Erscheinung, obwohl der Rat das Vorhaben von Barchmann zunächst abgelehnt hatte. 1587 soll der Moorgraben fertiggestellt gewesen sein und wegen des Nutzens durch Bereitstellung und den Transport u.a. von Baumaterial (Soden, Sand und "Wasen" für Faschinen, die könnten aus Waesen=Espen vorgefertigt worden sein) für das "Einfangen" des Neuen Tiefs auch ertragreich, so dass Gerdes und Heine von der Stadt wie vereinbart entschädigt wurden. Auch werden Pflanzungen von "Pradtwiden" (Anm. OS: wohl Widen=Weiden, Bruchweiden wurden als bevorzugte Baumart auf sickernassen Standorten, zudem selbstvermehrend über Stecklinge aus "Bruch" zur Damm- und Deichbefestigung verwendet) durch Andreas de Greuer erwähnt. (In.: K. Voß: Geschichte des Rostocker Hafens, 1927).

To Do

- -Kartenausschnitte und Luftbilder einpflegen

- "Private Jägermeister und Brandt - Beiträge nach Gebäude durchforsten !!

- - Wann und von wem wird die Markgrafen-Sage erstmals erwähnt? (nur bei Dolberg und Ahrens Ahrens 1919? Erstausgabe ?)

(bei Krause kommt sie in keiner seiner Arbeiten vor !!)

- - Was mache ich mit Brandts Kreuz?

- - Armenkirchhof -> Pest bei der Belagerung des Hafens Warnemünde 1312 führte zum Abbruch (Leichenberge!)

- - Dolberg 10, 15, 19, 51 - 54 ua Brandt

+

1.1.3.19.-1099 - Einrichtung des Hofes Markgrafenheide durch Johann von der Balcken und Übernahme durch die Stadt Titel Einrichtung des Hofes Markgrafenheide durch Johann von der Balcken und Übernahme durch die Stadt Klassifikationsgruppe 4.5. Markgrafenheide Lfd. Nummer 1099 Datierung 1585 – 1597

1.1.3.19.-1100 - Klage der Gläubiger des Johann von der Balcken gegen ihn

Titel

Klage der Gläubiger des Johann von der Balcken gegen ihn

Klassifikationsgruppe

4.5. Markgrafenheide

Lfd. Nummer

1100

Datierung

1589 - 1599

Beiträge Rostocker Geschichte

1. Stadt. Grundbesitz, Stadtfeldmark.

- Kämmereiregister v. 1325 (Registrierung d. städt. Landbesitzes). 15,4.

- Länderei-Kollegium 1829—1852. 2c,8.

- Stadtgüter, Kämmereigüter. 2a,23. 2c,4.,13.61 ff.

- Ankaufsrecht der Stadt an Gütern im Rostocker Distrikt (1788). 23,23.

- Länderei-Bürger. 2c,4.

- Kämmerei-Bürger. 2c,4.

- Städt. Feldmark, Rutzung in frühester Zeit. 15.3 f.

- Althufengeld. 13,64.

- Wortzinsen-Aegister (Registrum super pen sione humuletorum; 1513 angelegt). Id, 84.

- Städt. Wiesenwirtschaft. 15,4.

- graminarii (Gräser-Genossenschaft, Pächter der Stadtwiesen). 15,4.

- Bürgerweide. 15,5.

- Weidepacht der Schlachter u. Knochenhauer. 15.4 f.

- Rostocker Heide.

- Rost. Heide. 1a,7. 1b,62. 87. ld,50. 23,25-60. 2c,4. 3b,6. 24 (Nr. 32). 36.

- Karte der Rostocker Heide v. G. Lust 1696. 2a,25—33. 6,127. 14,[II.] u. ö.

- Orts-, Forst- u. Flurnamen, Brüche u. Schläge. 2a,25—36. 14,1-86.

- Verzeichnisse (Register). 23,31-33.34-36. 2d, 116-117. 14,65-86.

- Die in Bd. 2 u. 14 vorkommenden Forst- und Flurnamen werden hier nicht mehr besonders aufgeführt.

- Heiliger See. 3b,36. 9,96.97. 14,49 f.

- Markgrafenheide, s. Orts-Register.

- Radel (Radelsee). ld,29. 30. 4a,2 (Rr.5). 12,5. 14,19.

- Schnatermann. 4a,77. 6,43. 12,5. 14,30.31. 42.

- Schwarzenpfost (Wirtshaus). 6,127. 14,8.

- Stankgraben. 12,5. 14,17.19.

- Stuthof, s. Orts-Register.

- Zarnestrom (Grenze der Heide). 14,6.7.18. 51. 52. 54.

- Fischländer Landstraße. 14,5.10.22. 23.35.38. 45. 51.

- Graaler Chaussee, fr. Torfbrücker Schneise (Weg Rostock-Graal). 14,5.8. 22. 35. 45.48. 51. 52.

- Ribnitzer Landstrahe. 6,127 sf. 14,6.11.25.36.46.47.

- - Landweg. 14,22.37.53.57.

- Heidekrug a. d. Ribnitzer Landstraße. 6,127.

- Landkrug an der Ribnitzer Landstraße. 6.127- 142. 14,26.

- Sage von der bettelnden Hexe beim Landkrug a. d. Ribnitzer Straße. 6,127—142.

- Siechenkapelle an der Ribnitzer Landstraße. 6.127- 142. 14,7. 25. 26.

- Rostocker Heide 1252, März, 25-, von Fürst

- Borwin III. an die Stadt Rostock verkauft, ausgenommen acht Hufen beim Stromgraben. 3b,6.24 (Rr. 31). 14,7.15,5.

- Forst-Kollegium. 2c,4.

- Verwaltung. 2c,4. 15,5 f.

- Heidevögte. 2a,56 f. 4a,95.106. 4d,18.

- Heideverweser. 2a,56 f. 2c,4. 4d,39.45.

- Gerichtsbarkeit über Heide, Rövershäger Bauernschaft u. Heidevögte bleibt Len

- Gewettsherren. 2a,57.

- Forstwirtschaft. 2a,26 ff. 34-36.

- Wald. 2a,26.

- Schläge s. oben: Orts», Forst» und Flurnamen.

- Brüche s. oben: Orts», Forst» und Flurnamen.

- Jagd in der Heide. 1a,7.— 22,37-48. 49-60.

- Jagdgesetze (städtische Mandate) aus dem 16. u. 17.2h. 2a,49—60.

- Mandatsbücher. 2a,49.

- Jagdpolizei. 2a,38.

- Strafen für Jagd» u. Forstfrevel. 2a,57.

- Wildschützen. 2a,37.

- Jagdschaden. 2a,51.

- Jagdverträge (städtische). 2a,49—60.

- Abtretung der Jagd an Herzog Karl Leopold. 1a,7.

- Jagd in fürstlichen Wildbahnen. 2a,39.50.

- Jägerkompagnie (Jagd ausübende Bürger). 2a,37. 38. 50. 58.59.

- Wild. 2a,27.43. 60.

- Jagdhunde (Windhunde, Winde). 2a,40.

- Ackerbau in der Rost. Heide. 2a,28.

- Pferdezucht. 2a,27.

Biestow (Bistowe)

- 1c,51. 16,37.40.46.49.

50. 53. 56. 64. 2a,69. 2b,78. 4a,7 (Rr. 43). 6, 111. 7,44. 13,59. Kirche. Hebung. Patron. 1a,35 (Rr. 24). Kirche. Glà 1c,84. Steinkreuz zw. Biestow u. Barnstorf. 2c, 101 .

Markgrafenheide

- 2a,27. 4a,77. 12,5. 14,30.

Rövershagen

2a,25. 29. 6,111- 14,11. 22. 25. 26.30. 33. u. ö. Kirche, Hebung, Patron. 1a,35 (Rr. 7). Kirchturmbau. 6, 128 f. Ehemal. Siechenhaus. 2a,28. Alter Krug. 14,11. Neuer Krug: „Stadt Ro stock". Rövershäger Krug. 14,11.22.43. 57.

d) Befestigungen.

Befestigungen. 3c,69—94. 1311. Holzbefestigungen mit Brücke und Steindamm. 13,15. 3c,70. 4d,14f. 12,7 ff. 13. 1311, Turm auf der Ostseite der Warnow. 3c,70. 4d,15. 12,7 ff. 13. 1312 ff. Dänenburg. 3c,70. 12,7 ff. 13. 1475. Blockhaus und Burg. 3c,71. 1510. Block-- und Korbhaus. 3c,72.73. 1522. Korbhaus. 3b,6. 22 (Nr. 26). 36. 3c, 72.

e) Strombau.

- Altes Tief (alte Warnowmündung), Rimnitzer Bäk; 1903 zugeschüttet. 9,96. 12,

1-16.

- Neues Tief, zwischen 1487 u. 1519 entstanden, 1582 neu gebaut (später — Alter

Strom). 5,360. 12,16 f. 17,48.

- Apen Pin (ein Ort), Offene Pinne —

- In der Wieke oder Bucht. 9,96.97.

f) Hafen.

- Ursprüngl. Hafen (1288 ff.). 3a.XIIl-XVI. 67.68. 12,1-16.

- 1288. Vertiefung des Hafens durch Rotger Horn. 3a,XV. 12,7.

- 1485. Vertiefung und Verbreiterung desHafens. 3a,XV f. 67 f.

- Hafen (1582 ff.). 3d,17. 9,93. 12,16. 13,45. 17,48.

- Neues Hafenbasin beim Bahnhof (1887).3b,31.

- Hafenordnung, Gebühren, 1664. 9,92 f.

- — von 1729. la,87.

g) Leuchtturm.

Leuchte (lucerna) (14. u. 15.2h.). 3c,71. 12,16. 1487. Befestigter Leuchtturm. 3c,71. 1582, Leuchtturm. 12,16. Leuchtturm, erbaut 1836. 3c,88. 4a,67 f. 2. Geschichte. 1252, März, 25. Die Stadt Rostock erhält das Strandrecht in ihrem Hafen W'de. 3b,6. 24 (Nr. 32). 12,1 f. 6. 13,35. 14,7. 15,5. 1264, Okt., 12. Fürst Heinrich Darwin III. verleiht den Rostockern das städtische Recht in ihrem Hafen W'de. 12,2.6. 1286, Febr., 27. Die Stadt Rostock erwirbt aus fürstl. Besitz den Pagenwerder. 12, 15. 13,21. 56. 1288. Der Rat läßt durch Nötger Horn den Hafen von W'de auf eine Tiefe von sechs Ellen (12 Fuß) bringen. 3a,XV. 12,7. 1311. Fürst Heinrich von Mecklbg. erbaut zwei hölzerne, durch Brücke und Stein- damm verbundene Befestigungen zu bei den Seiten des Stromes. la,15. 3c,70. 4d,14 f. 12,7. Die Rostocker zerstören die beiden Befestigungen. la,16. 3c,70. 4d,15. 12,8. 56. — Die Rostocker brennen das fürstl. Dorf W'de nieder. 12,8. —/12, bis Mai. Die Rostocker bauen einen neuen Turm auf der Ostseite ihres Stro mes aus den Steinen des Turmes der abgebrannten Pfarrkirche u. des im Bau befindlichen Petriturmes in Rostock. 3c, 70. 4d,15. 12,8 ff. 1312, Oun., 30. Belagerung durch König Erich. la,15. 3a,XII. 3c,70. 4d,14 f. 12,11 f. —, 3ul. Heinrich von Mecklenburg sperrt das Tief unterhalb des Turmes. 12,11. —, Sept., 9. Äbergabe nach d. Belagerung. la,19. 3a,XII. 3c,70. —, Sept./Okt. Die Verbündeten bauenden eroberten Turm zu einer Festung aus u. 202 VII. Geographisches Register (Länder, Städte, Orte, Flüsse, Bäche) halten sie gemeinsam besetzt (später: Dänscheburg). 3c,70. 12,12 s. 1317, Jan., 7. König Erich behält die Dänenburg in W'de. Id,3. 3c,70. 12,13. 1319, Ende. König Erich f. Fürst Heinrich von Mecklenburg nimmt die Dänenburg. 3c,70. 12,14. 1322, Seht., 24. Fürst Heinrich von Meck lenburg verkauft die Dänenburg an die Stadt Rostock zum Abbruch. 3c,70f. 12, 14. 1323, März, 11. Die Stadt erwirbt von d. Fürsten Heinrich von Mecklenburg das fürstl. Dorf W'de mit dem ganzen westl. Warnowufer. 3c,71. 4b,1. 12,2.14. 1359, Dez., 18. Das Verhältnis d. Warne münder zu Rostock, wird urkundlich ge regelt. 3c,71. 1430. W'de von herzogl.-meckl. Truppen niedergebrannt. 13,42. 1485, Febr., 1. Der Rat lätzt den Hafen auf «ine Tiefe von 6 Ellen bringen u. verbreitern. 3s,XV f. 67 f. 1487, Aug., 1. in der Domfehde. Der be festigte Leuchtturm v. Herzog genommen. W'de zerstört, die Dachziegel als Beute hinwcggeführt. 3c,71. 12,16. 13,36 f. 1495, März. Die Herzöge nehmen W'de ein. Bau von Defestigungswerken zur Sperrung des Häsens. 3c,71. 1495, Apr., 10. Waffenstillstand: Herzöge verpflichten sich, W'de nicht wieder zu befestigen. 3c,71. —, Dez., 7. Vergleich zwischen den Her zögen u. der Stadt. Die Herzöge behalten sich vor, die Befestigung um den Leucht turm zu zerstören. Sie betrachten es seit dem als ihr Rocht, daß ohne ihre Ge nehmigung keine Befestigung in W'de angelegt werden darf. 3c,71 f. 1510, Jul.. 27./Aug., 2. Die Herzöge pro testieren gegen den Bau eines Blockhau ses. der durch den Krieg mit Dänemark veranlaßt ist. 3c,72. Aug., 9. Stadt ver pflichtet sich zum Abbruch nach d. Krieg. 3c,72. 1519, Mai. 23. Ausbesserung des Reuen Tiefs (— alter Strom: z

offene Fragen bei der Aufarbeitung der Markgrafenheider Geschichte

+

- -Herkunft, Deutung und Bedeutung der Flurstücke: "Postwiese"; "Armenkirchhof"; "Lehmkuhl" der Krauseschen Flurkarte 1926

+

- -das "Zollhaus" in der Krauseschen Flurkarte 1926

+

- -slawische Steinkreise in der Steinheide bei Dolberg 1886

+

- -Die Franzosen in Markgrafenheide (Postenkette der Kontinentalsperre)

- dazu Beckers Bericht

+

- -Fort Hindenburg

+

- -Die Vereins-Wanderhäuser

+

- -Vom Forsthaus zum Restaurant

+

- -Franzosenlager (Dr. Reno Stutz) gehört nach Warnemünde

+

- -Der Todesmarsch der Schwarzenpfoster Häftlinge nach Markgrafenheide

+

- -Der Fliegerhorst gehört nach Warnemünde

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Herkunft und erste Erwähnung von "Markgrafenheide"

Der erste Hafen Rostocker-Warnemünde und die Danskeborg des Dänenkönigs Königs Erik Menved

Siedlungsphase II

"Moorgrabenheide" oder "Markgrafenheide" ?

- "Moor", "Graffen", "Heide"

Thor Balks Hof - Erste Erwähnung von Markgrafenheide?

(KFC Mgh p3, 10-12) Mitteilung Dr. Koppmanns aus dem Ratsarchiv 1904: Er baute dort ein Haus und richtete sich mit Vieh etc. dort ein. Als er abzog verkaufte er es. Der Käufer zahlte aber nicht. Da zog die Stadt es an sich und verpachtete es. Der Pächter pachtete die Schäferien Müggenburg, Born, Moorhof,und die Moore dazu. So entstand die Schäferei Markgrafenheide."

1585-1597 "Errichtung des Hofes Markgrafenheide durch Johann von der Balcken und Übernahme durch die Stadt"

(AHR 1.1.3.19. 1099 50 Blatt handschriftlich)

- Chronologie der Vorgänge

- 1585, 25. November

Kontrakt des Johann thor Balcken

- 1585, 25.November

Johann Balck ...

- 1592, Juni

- 1593

Johann Thor Balck beklagt sich über Jacob Schof und bittet dass die Stadt den Hof gegen Kündigung annehme.

- 1594, 3. Oktober

Marcus Franke fragt an, ob ...Markgrafenheide übernehmen .... von ihm mit Thor Balck geschlossener Vertrag übernehmen lasse

- 1597, 18.November

Jakob Schof wünscht eventuell Markgrafenheide weiter zu pachten (in AHR 1.1.3.19.-1063 1599 der richtige Name "Jakob Schof" genannt)

Wiesen-Nutzung des Markgrafenheider-Gebietes vom 16. bis ins 20. Jahrhundert

(Abschnitt A in der Karte) Die zu den Bauern-Hufen und Kossatenstellen aufgeteilte Fläche

Hier steht der Wiesenbereich "Mandelwiese" 1325 zum Wiesenbereich "Predigerwiese (rote Wiesennummer 211), Der Wiesenbereich "Swineswoert" für die individuellen Wiesenbereiche der individuellen Tierhaltung der Mittelhäger Erbhöfe (rote Wiesennummer 212 a-o) sowie der Kossaten, hier besonders zur individuellen Schweinehaltung. Die Große Wiese dient der gemeinsamen Rinderhaltung der Mittel-Rövershäger Gemeinde-Herde. Die Niederhäger Hofwiese war vor der Abmeierung (Enteignung durch Überschuldung) der dortigen Höfe im 17. Jahrhundert jeweils den dortigen Einzelhöfen zugeteilt. Die Folge-Struktur hatte bis 1950 Bestand.

(Abschnitt B in der Karte) Die Gemeindeweiden, einstige Allmende

Die Postwiese war ab Anfang des 14. Jahrhunderts bis zur Abmeierung (Enteignung durch Überschuldung) der Oberhäger Höfe im 17. Jahrhundert jeweils auf die dortigen Einzelhöfe aufgeteilt. Ab 18.Jahrhundert war sie dann eigentümlich die Guts-Weide des Oberhäger Stadtgutes.

- Über die Nutzungsanteile der Kätner steht in der Rövershäger Wirtschaftsordnung von 1767 geschrieben

- Die Saisonverträge der Hirten für die Beweidung der Gemeinde- wie später auch der Gutswiesen liefen jährlich von Mariae Verkündigung (25.März) bis Martini (Martinstag 11.November)

(Abschnitt C in der Karte) Die großen Hufen-Flächen

Die Rövershäger Bauernwiese beinhaltete vom 13. Jahrhundert bis 1950 die Hofwiesen der Mittel-Rövershäger Bauernhöfe. Deren Beweidungszyklen entsprachen denen der Rövershäger Gemeindeflächen (siehe B).

- Die Beweidung auf den einzelnen Hofflächen erfolgte jedoch in Eigenregie der einzelnen Bauern

Zu jeder Hufe der eigentümlichen Bauernhöfe war hier ein Wiesenabschnitt aus den Wiesennummern 56/57 einem Mittel-Rövershäger Hof zugeordnet, dazu ein kleiner Wiesenteil aus Nr. 212 (siehe Abschnitt A) zur Schweinehaltung.

(Abschnitt D in der Karte) Die Purkshöfer Gemeindewiesen

Die Purkshöfer Gemeindewiesen sind zu Beginn es 14. Jahrhunderts als Präbandum in den Besitz des Heilig-Geist-Hospitals gelangt. Die Präbanden verbrachten dann ihren Lebensabend in Präbänden-Häusern (in Rostock jeweils im Heilig-Geist-Hof und der Pädagogien-Straße zwischen Kröpeliner- und Langer Straße, sowie der heutigen St. Jürgen-Straße. Nach der Säkularisation waren sie eigentümlich und in der Weide-Bewirtschaftung aufgeteilt auf die Dörfer Jürgeshof und Purkshof.

- Anmerkung

Eine weitere derartige Isolierungseinrichtung der Rostocker Hospitäler war die Siechenkapelle am alten Landweg, an der Gemarkungsgrenze zwischenden Dörfern Vogtshagen und Rövershagen, dessen Gebäude um 1800 abgerissen wurde.

+ (Abschnitt E in der Karte) Die Warnemünder Wiesen

Siedlungsphase III

Die einzelnen Forstgehöfte in Markgrafenheide

KFC85ff

+ Das alte Forstgehöft am Milchsteg, Holzlager III, Einmündung Armenkirchhofschneise bis 1798

+ Das neue Forstgehöft an der neuen Moorgraben-Brücke der Hinrichshäger Chausee, Holzlager II ab 1798

Das Revier und Forsthaus Schnatermann

+ Die Kossaten-Häuser

- Galerie einbauen

volkstümliche Legende zur Gründung von Markgrafenheide

(KFC 18)

- Der Martkgraf im goldenen Sarg

(HG) Um die Entstehung des Heide-Ortes Markgrafenheide rankt sich folgende Sage: In früheren Jahrhunderten, als die Dänen den Rostockern noch die Warnowmündung streitig machten, verbündeten sie sich mit den beiden brandenburgischen Markgrafen und weilten hier in der Gegend. Einer der Markgrafen verschied plötzlich auf der Jagd und wünschte sterbend, in der Heide begraben zu werden. Man erfüllte seinen Willen. Seine treue Gemahlin aber, der über diesen Verlust das Herz brechen wollte, ließ zu Ehren des Verstorbenen weit von Arabien her einen prächtigen Sarg, aus lauterem Golde gefertigt ünd über und über mit kostbaren Edelsteinen besetzt, kommen. Nachdem man den Leichnam in den kostbaren Sarg gelegt hatte und der tote Markgraf seinen letzten Weg antreten sollte, verband die Witwe allen am Leichenzug beteiligten die Augen. Seither heißt der Ort seiner geheimen letzten Ruhestätte die "Markgrafenheide".

- "Namenssage und Namenserklärung (von Ludwig Krause)"

"Zur Namenssage erzählte Strömann zu Hinrichshagen (19.April 1902)" "Noch nicht festgestellt ist die Stelle, wo der Markgraf bei Markgrafenheide seinen Bruder ermordet. Ein Markgraf wohnte in Warnemünde und der andere in Markgrafenheide. Auf der Markgrafenheide lagerte wohl der Brandenburger Markgraf bei der Belagerung der Warnemünder Türme, am alten Warnowausfluß bei der Hohen Düne, im Kriege der Rostocker mit König Erich von Dänemark und dem Markgrafen von Brandenburg. (LKr)"

+ Die Franzosen in Markgrafenheide (Postenkette der Kontinentalsperre)

1813 Beckers Organisation des Landsturms 1813

Am 11.November 1813 erhält Forstinspektor Becker vom Rostocker Gewett folgende befehlsförmige Anweisung: "Dem Forstinspec. Becker wird hierdurch commitieret zur Sicherheit der Seeküsten von der Torf Brücke bis nach Markgrafenheide und von da bis Warnemünde bei nächtlicher Zeit durch den Landsturm aus der Heide Güthern patrollieren zu laßen. 11.Novbr. Gewett ( Unterschrift)" (AHR 1.1.1. Forstverwaltung Nr. 539)

+ Die Küstenbewachung gegen die Einschleppung der Cholera 1831

KFC P119-122

Status von Markgrafenheide im Jahre 1890

- Auszug aus "Mecklenburgische Vaterlandskunde von Wilhelm Raabe Ausgabe Gustav Quade" 1894

Markgrafenheide steuert von 414,14, Mittel-Rövershagen, Rostocker Heide und Hinrichshagen von 5008,2, Niederhagen von 3397,10, Obergagen von 2290,2 bonitirten Scheffeln."

+ Der Moorgraben und die vier Holzverladestationen auf Markgrafenheider Gebiet

Die drei Brücken über den Moorgraben und die Stackwerke

(Milchsteg und Jägersteg)

Die "Köhlerei", der "Käsel"/"Kösel", das "Hexenhaus"

(KFC p19) Nachweise von Köhlerei-Aktivitäten am Standort sind nicht vorhanden, ausgenommen das Experiment von 1845. Das Häuschen wird 1934 abgerissen. Das für das Jahr 1845 dokumentierte Experiment aus Stechtorf Torfkohle herzustellen scheiterte schon im Versuchs-Stadium und führte nicht zur Schaffung baulicher Anlagen, wie manchmal angenommen wurde. Im übrigen lag der Meilerplatz diese Versuches am Treidelweg auf der gegenüberliegenden Seite des Moorgrabens am Rande des Moores neben der Holländerwiese. Anmerkung: Der Flurname "Köhlerei" taucht erstmals in einer Karte des Jahres 1848 auf.

1882 "Der letzte Heidefischer - Hans Bödewig kämpfte gegen Wohnungsnot sowie Beamte und verlor"

(Jürgen Rabbel 2008)

- "Es ist eine traurige Geschichte vom Fischer Hans Bödewig und man wagt nach der Aktenlage nicht zu entscheiden, ob wirklich nur Beamtenwillkür oder unverbesserlicher Starrsin zu diesem Schicksal führte.

Eigentlich gab es 1882 auf Beschluß des Löblichen Forstdepartementes in der Rostocker Heide keine Einlieger mehr, die sich im Frühjahr wegen wichtiger Waldarbeiten vor der Küste der Heringsfischerei mit Waden und Reusen widmen durften. Doch auch die Warnemünder Fischer, einschließlich der Fischhändler hatten hier später Mangels guter Fänge längst aufgegeben, als sich am 1.August 1923 Hans Bödewig in Markgrafenheide als Fischer niederließ. Die Eltern des in Graal-Müritz Gebürtigen hatten durch die Inflation ihr Haus in Rostock verloren und waren mittellos. Als Gehilfe in der Stadt glaubte er sich und seine Eltern nicht ernähren zu können. Deshalb erwarb er ein Boot, und da für ein Netz das Geld nicht reichte, kaufte er Angelleinen für Dorsch und Flunder. Dieser Antrag wurde ebenso abgewiesen wie das Wohnrecht in der vom Oberförster Mahler zugewiesenen "Köhlerhütte". Wolle dieser Mann in der Ostsee fischen, solle er nach Warnemünde ziehen. Der ständige Aufethalt in der gedachten Hütte wurde Bödewig von der Forstverwaltung im Februar 1924 ebenso wenig genehmigt wie der Bau eines Schutzhauses. Schließlich überließ ihm im April der Forstinspector Bencard doch bis auf Widerruf die Hütte unter der Zusicherung, zeitweise Waldarbeiter und Flößer aufzunehmen.

- Räumung durch Forstbehörde angeordnet

Für den geplanten Bau erhielt er allerdings immer einen ablehnenden Bescheid mit dem internen Vermerk, "dem Antrag unter keinen Umständen Folge zu leisten." Nun bereits seit drei Jahren in der Hütte, gab er später zu, in einem Protestschreiben über die bestehenden Verhältnisse "nicht immer den richtigen Ton" gefunden zu haben. Bitter hatte er sich nämlich empört, man könne ja schließlich von den Herren in den überheizten Amtsstuben kein Verständnis für Leute erwarten, die der Staat vorher um ihr Vermögen betrog. Es müsse "Beamtenschikane" sein, wo er doch sich und seine Eltern mit der Kundschaft in den Heidedörfern durch durch Arbeit ordentlich ernähren kann. Eine Wohnung in Wiethagen nahm er nicht an, denn dort müsste er ohne Existenz nur "hungern und Hunger tut doch weh!" Für die Übernahme einer Fischerei am Saaler Bodden hatte kein Geld, in Warnemünde waren schon zu viele Fischer verschuldet, in Graal fehle jede Absatzmöglichkeit, und um Almosen wollte er nicht betteln. Nach dem Motto "Not kennt kein Gebot!" weigerte sich Bödewig, woraufhin Stadtrat Dr.Altvater notfalls mit der Zwangsräumung drohte. Von der Landesregierung nicht unterstützt, wurde letztlich die Räumungsklage vom 25.August 1927 für Recht anerkannt und aufrecht erhalten. Notgedrungen räumte er die Hütte zum Dezember, "ohne die Polizei zu bemühen und der Öffentlichkeit ein Schauspiel zu geben", und zog zu seinen Eltern nach Rostock.

+ Die Fischerbuden und Wadenzüge

KFC p70-72 (siehe O. Kolp noch einarbeiten)