Untersuchungen zur Entwicklung von Bagger- und Aufspülungsmaßnahmen sowie Landgewinnung im Unterwarnow-, Breitling- und Radelsee-Gebiet: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen

Zur Suche springen

| Zeile 143: | Zeile 143: | ||

;Auf welchen kuriosen Wegen es am Ende zu diesem Entscheid kam wird in nachfolgenden Zitaten aus einer Rede von Karl Mewis sichtbar: | ;Auf welchen kuriosen Wegen es am Ende zu diesem Entscheid kam wird in nachfolgenden Zitaten aus einer Rede von Karl Mewis sichtbar: | ||

| − | ==1957,27.Juli Ostsee-Zeitung - Presse-Erklärung Karl Mewis 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Rostock== | + | ==1957, 27.Juli Ostsee-Zeitung - Presse-Erklärung Karl Mewis 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Rostock== |

;(3 Monate vor Baubeginn !!) | ;(3 Monate vor Baubeginn !!) | ||

Auszüge: | Auszüge: | ||

Version vom 26. Dezember 2024, 13:52 Uhr

- Chronologie der Aufspül-Handlungen und Entstehung von Spülfeldern im gesamten Breitling-Gebiet

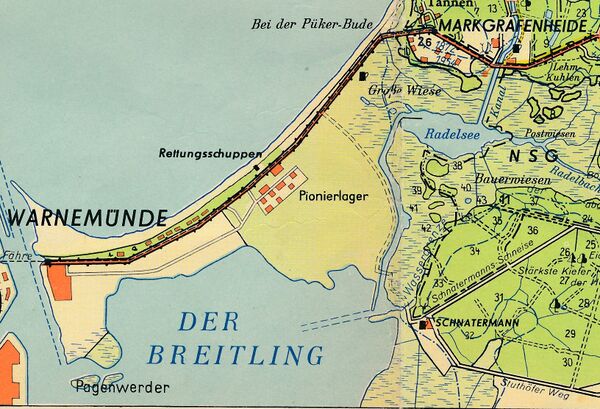

1840 -1880 erste Spülfelder am Nordost-Rand des Breiltlings

- In geringem Maße erfolgte ein Aufspülen am Süd-Ende der Purkshäger Wiese hinter dem Stackwerk nördlich des Schnatermann-Gehöftes beim Schnatermann-Graben.

- Aus der Zeit vor 1840 sind Aufspülmaßnahmen, insbesondere zum Zwecke der Landgewinnung im Breitling-Gebiet nicht verivizierbar.

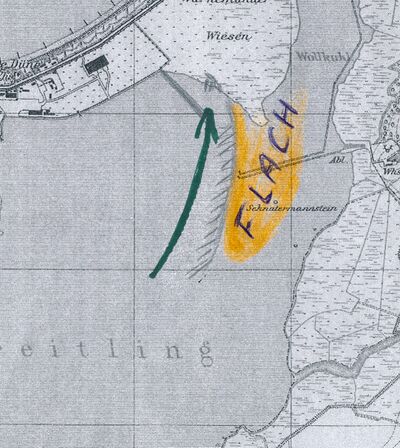

- Die beigefügte Skizze ist die Nachzeichnung einer um 1870 gefertigten Skizze von der Hand eines Prahm-Schiffers mit der Einzeichnung der von den Kanalfahrern als "Häbel" bezeichneten Sandbank.

- Der Häbel entstand ursächlich durch den von Wind und Regen permanent erfolgenden Eintrag an Dünensand. Er stellte immer aufs Neue ein gefährliches Hindernis für die Befahrbarkeit durch die Holz-Prahme und andere Wasserfahrzeuge dar. Durch die Stackwerke gelang es nur bedingt den Sandeintrag aufzuhalten.

- Nach der Einrichtung der Stackwerke (1840) und Vertiefung des Radelgrabens waren fortlaufend immer wieder Baggerarbeiten zur Erhaltung des Radelkanal-Fahrwassers sowie Erneuerungen bzw. Reparaturen am Stackwerk erforderlich. Ganz besonders in Folge von Flut-Durchbrüchen, aber auch als permanenter Prozess des Sedimenteintrages vom "Häbel" her ergab sich die Notwendigkeit dazu.

- Das Baggergut wurde zunächst zwecks Landgewinnung am Süd-Ende der Purkshäger Feuchtwiese in unmittelbarer Nachbarschaft des Schnatermann-Gehöftes aufgebracht.

- Dort war aber die Aufnahmekapazität schon bald erschöpft.

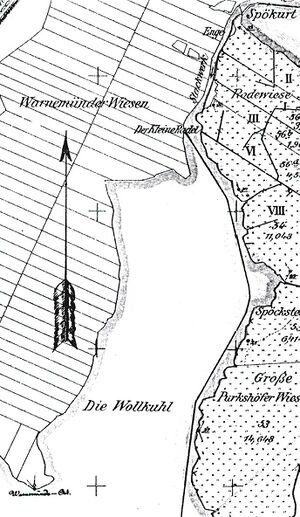

1890-1900 kumulative Verfüllung der Wollkuhl

- Nach der Fertigstellung des Stackwerkes wurde dann bei der Kanal-Unterhaltung hinter dem west-seitigen Stackwerk (in der Karte links) fortlaufend das hierbei anfallende Baggergut verbracht.

- Dabei begann ein langwieriger Prozess der Verfüllung dieser östlichen Breitlings-Bucht (Wollkuhl).

- Angesichts des immens anwachsenden Anfalls von Baggergut erfolgte ab 1880 ein massiver Ausbau des west-seitigen Kanal-Stackwerkes, im Abschnitt Schnatermann bis Radelsee zu einem massiven deichartigen Bauwerk, das aber auch weiterhin den Treidelweg trug.

- Im Laufe der Dienst-Zeit des Hafenbaumeisters Kerner (1885-1915) wurde hinter dem nordwestlichen Stackwerk zur Wollkuhl hin zunächst weiter verfüllt

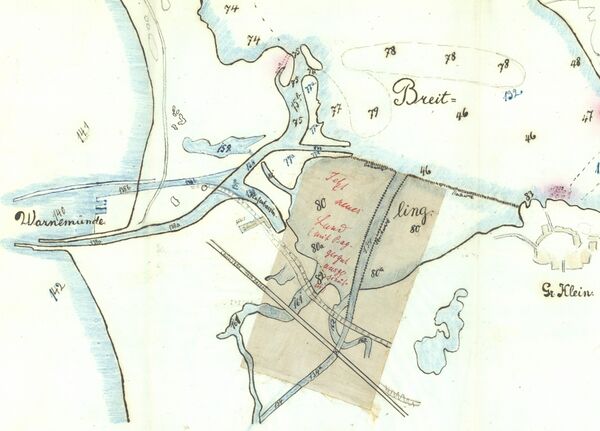

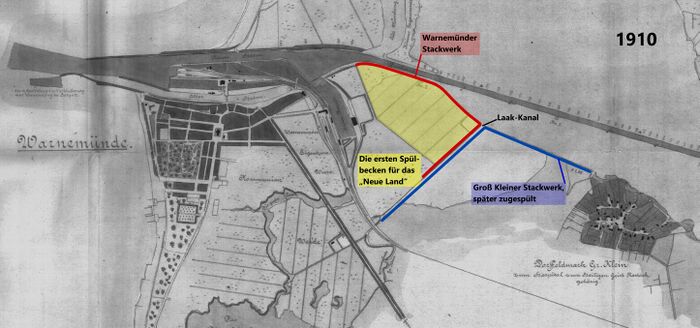

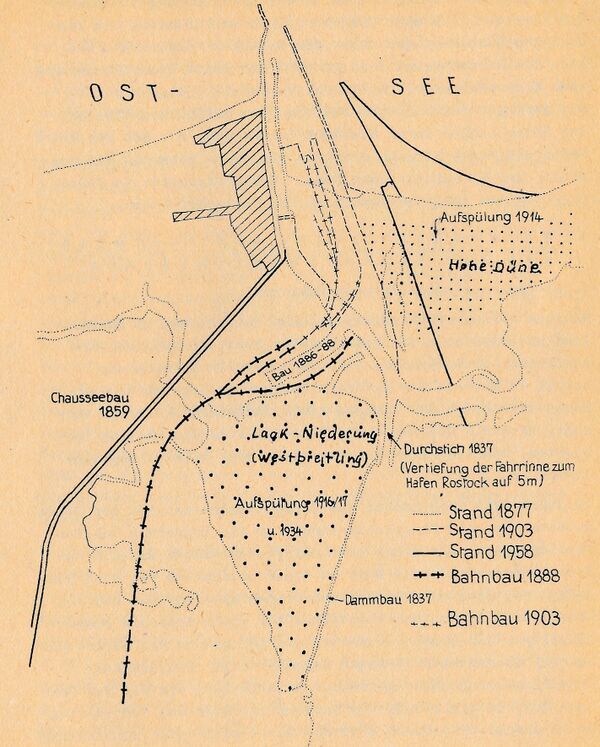

1900 - 1908, Aufspülen des "Neuen Landes" im Zuge des Hafen-Erweiterungsbaues in Warnemünde

- Um 1900,

- Das "Neue Land" entlang der West-Seite des Breitlings wurde zunächst als Ausbaugebiet für den Holzhafen vorgesehen. Der Kriegsausbruch im August 1914 beendete diese Nutzungspläne abrupt. Mit dessen Beginn unterlagen bald darauf alle durch Aufspülung entstandenen Neuland-Gewinnungen unmittelbar militärischen Nutzungen.

- Bereits in der Planungsphase des von Hafenbaumeister Kerner geplanten und bis zum Ende seiner Umsetzung geleiteten umfangreichen Hafenprojektes Warnemünde, wurden in die Laak hinein zwei Stackwerke gebaut (1x Groß-Klein-seitig und 1x Warnemünde-seitig).

- Sie erhielten gleichzeitig die Funktion eines Riegeldeiches für die mit dem Projekt vorgesehene Schaffung einer großen Neuland-Fläche.

- Der Laak-Kanal hat als einem abgesicherten befahrbaren Zugang zur Laak auch die Funktion im Hochwasser-Fall Zugang zur Laak als Retentions-Fläche zu gewährleisten

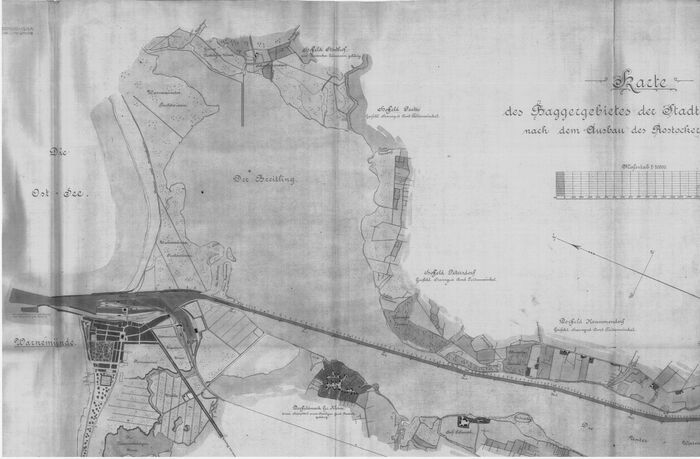

1910 Karte des Baggergebietes beim Ausbau des Hafens von Rostock und Warnemünde

- Die dunkel abgesetzten Gewässerabschnitte kennzeichnen die Baggerungen und innerhalb des nördlichen (links, gelb markiert) Stackwerkes sind die Absetz-Zellen des Baggergutes bereits eingezeichnet.

- Die vollständige Aufspülung des Warnemünder Feldes erfolgte von 1910 bis 1916.

- Die Aufspülung des Groß-Kleiner Feldes erfolgte ab 1934 bis zum Ende des zweiten Weltkrieges. Selbst dann waren noch ca. 40% dieses Spülfeldes offen.

- Nach bisher noch ungesicherten Informationen erfolgte die restliche Verfüllung warscheinlich im Zuge der Trümmerbeseitigungen nach Kriegsende.

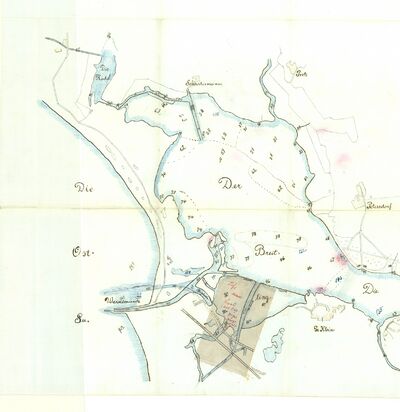

1922-1928 Der Streit um die Rövershäger Enklave-Taterhörn auf der Hohen Düne

- Eine Voraussetzung, vor dem Bau der notwendigen Deiche und Spülfelder auf der Hohen Düne, war eine Neuvermessung und -festlegung der

- Gemarkungsgrenzen zwischen der Ortslage Warnemünde und der Rostocker Heide.

- Sie war vor und mit dem Deichbau und dem Aufspülen von neuem Land, als Expansionsfläche der Heinkelwerke, notwendig geworden.

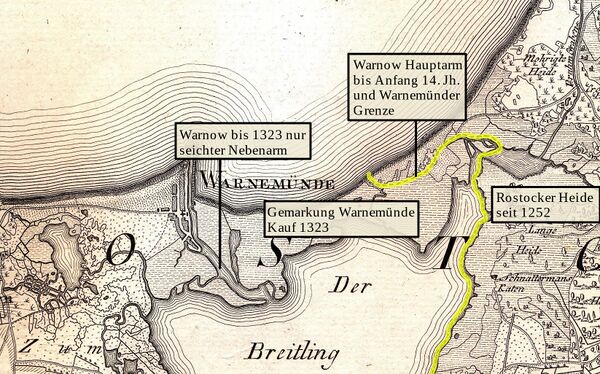

- Hier, am Taterhörn befand sich seit dem Kaufvertrag der Rostocker Heide im Jahre 1252 der westlichste Grenzpunkt der Rostocker Heide.

- Der mäandrierende Grenzverlauf zwischen, der Gemarkung der Rostocker Heide und der Warnemünder Gemarkung, verlief bis dahin seit fast siebenhundert Jahren noch immer auf dem einstigen linken Ufer-Verlauf des bereits Jahrhunderte zuvor verschwundenen Hauptmündungsarmes der Warnow, wie er bereits im Borwinschen Vertrag vom 25.3.1252 detailiert beschrieben worden war.

- Das Taterhörn (Bedeutung aus dem niederdeutschen = "Zigeuner-Kap") markierte hier, selbst nach dem Verschwinden des Wasserlaufes und der Flußmündung, den einstigen rechtsseitigen Mündungspunkt des Warnow-Hauptlaufes.

- So war er der wichtigste und westlichste Grenz- und Vermessungspunkt innerhalb der Gemarkungsgrenze der Rostocker Heide nach Warnemünde hin.

- Zuvor 1839

- fand im Gebiet der Rostocker Heide eine umfassende Reform und Neueinteilung der Forstflächen sowie der Abtrennung der landwirtschaftlich genutzten Gemeindeflächen statt, die den jeweilig in Nutzung befindlichen städtischen Heidedörfern zugeschlagen wurden.

- Im Gebiet Radelsee/ Hohe Düne teilte man der Gemeinde Rövershagen dabei die neben den Warnemünder Wiesen-Liegenschaften bestehenden Flurstücke im Dünen-/ Wiesengebiet westlich Markgrafenheide bis zum Taterhörn, sowie an der Ostseite des Radelsees die Flurstücke der Prediger-, Große-, Post- und Rövershäger Bauernwiesen zu.

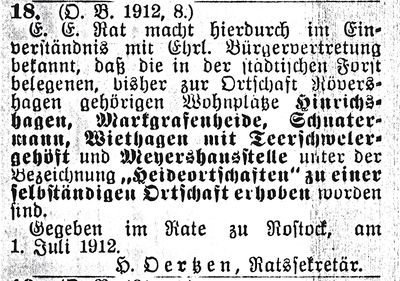

- 1912, 13.3.

- Die Rostocker Bürgerschaft beschließt die Abtrennung der "Heideortschaften" von Rövershagen und Schaffung einer eigenen Schulzenstelle für Rövershagen (AHR 1.4.17 Sig.251/1)

- Im Zuge der nun erfolgenden Neuaufteilung der Liegenschaften übersieht die Rostocker Kämmerei das Flurstück "Taterhörn", da es zwischenzeitlich durch den Küstenrückgang seine Verbindung zu den Gemarkungen der Rostocker Heide verloren hatte und von allen Seiten von Warnemünder Grundbesitz umgeben war.

- Diese so entstandenen Rövershäger Enklave "Taterhörn" viel erst rund zehn Jahre später ins Gewicht und sorgte für eine ganze Reihe von Komplikationen

- 1. Der Straßenbau auf der Hohen Düne stieß, ebenso wie die Erweiterung der Fläche für die der Eindeichung und Aufspülung der Erweiterungsfläche Heinkel-Betriebsfläche auf ein großes Hindernis.

- 2. Die Stadt Rostock geriet im Zuge der Neugestaltung des neuen Landes-Wassergesetzes mit dem Freistaat Mecklenburg und der Gemeinde Rövershagen in einen komplizierten Rechtsstreit, der erst nach rund sechs Jahren durch ein Flurneuordnungsverfahren und eine Neuvermessung der Grenze gelöstwerden konnte.

- In deren Dürchführung wurde die Rövershäger Eigentums-Enklave "Taterhörn" aufgelöst und floß in die Warnemünder Gemarkung ein.

- Die Gemeinde Rövershagen erhielt eine Flächen-Entschädigung.

1914-1945 Spülfeldanlagen in militärischer Nutzung

- - Spülen auf den Flächen an der Hohen Düne für die Ansiedlung von Luftfahrt-Einrichtungen

- Die Flugzeugbau Friedrichshafen GmbH mietete im Juli 1914 eine Halle auf dem kurz zuvor aufgespülten Gelände des Flugplatzes Warnemünde auf der Hohen Düne, begann dort Wasserflugzeuge zu bauen und zu testen. Doch die Marine beschlagnahmte den Flugplatz inklusive aller vorhandenen Flugzeuge mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges.

- Noch im Sommer 1916 kehrte Flugzeugbau Friedrichshafen nach Warnemünde zurück und baute sich die Flugzeug-Werft Warnemünde auf der Warnemünder Seite des "Neuen Landes" als Zweigwerk auf.

- Aufgrund der Bedingungen des Versailler Vertrages musste das Unternehmen nach Ende des Krieges den Flugzeugbau einstellen.

- Die Flugzeug-Werft von ARADO entstand ab 1921 auf dem Gelände und in den Hallen der früheren Außenstelle der Flugzeugbau Friedrichshafen GmbH neu.

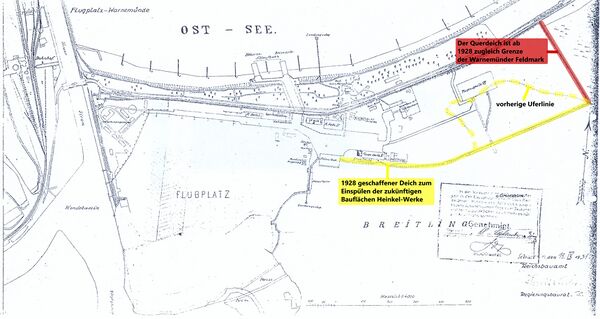

1928 ab, Einrichtung von Spülfeldern rund um Taterhörn

- Nach der Lösung des verwaltungsrechtlichen Problems um die Enklave "Taterhörn" konnte nun 1928 unmittelbar mit den Deichbauarbeiten, der Aufspülung und der Flächenerweiterung für die Heinkel-Werke begonnen werden.

- Der Quer-Deichbau zwischen Taterhörn und Radelkanal, sowie entlang dem Stackwerk an der Wollkuhl erfüllt zugleich die Einfassungs-Funktion der bald darauf folgenden Spülfeldanlage.

- Der östlich erbaute Querdeich kennzeichnet nach der erfolgten Flur-Neuordnung gleichzeitig die neue, begradigte, Gemarkungsgrenze zwischen Warnemünde und der Rostocker Heide.

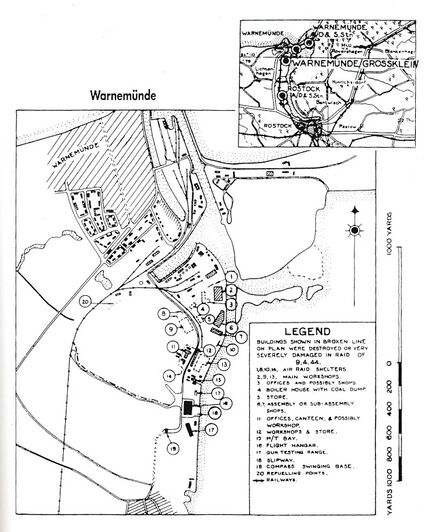

- Im Luftbild der US-Airforce Aufklärung des Bombardements vom 23.7.1943,

ist in der rechten Bildhälfte das zu jener Zeit gerade fertiggestellte, an die Heinkel-Fläche anschließende, weitere Spülfeld unmittelbar östlich vom Taterhörn sichtbar.

- Besonders das auf dem "Neuen Land" befindliche ARADO-Werk versucht man durch Einnebelung mittels Nebeltonnen vor der allierten Luftaufkläerung zu verschleiern,

- 1920 - 1945 - Neuland und Spülfelder

- Überblick über angelegte Neulandspülflächen zwischen 1877 und 1945 im westlichen Breitling-Gebiet

1945-1957 Zwischen Kriegsende und Beginn der Planung zum Überseehafen

- Nach Kriegsende ließen die Allierten zumindest auf dem Spülfeld östlich neben Taterhörn alle militärischen Anlagen beseitigen.

- Es befanden sich nun auf der Westhälfte der Hohen Düne verschiedene sowjetische Militäreinrichtungen, in deren Folge jedoch keine neuen Deichbau- und Spülfeldanlagen erkennbar und bekannt geworden sind.

- Auf dem östlichen Teil der Spülfläche Taterhörn/Wollkuhl wird ein Kinderferienlager eingerichtet, das bis Ende der 60er Jahre betrieben wird.

1957 – 1967 Planung und Bau des Überseehafens

- Erst ab Mitte der 1950er Jahre sind dann sehr umfangreiche Planungs- und Baumaßnahmen zu verzeichnen.

- In der Hafenplanung für einen Rostocker Überseehafen prüfte man bis Anfang 1957 zwei Varianten

- 1. Umfassende Erweiterung und Ausbau des Rostocker Stadthafens

- 2. Bau eines neuen Überseehafens am Westufer des Breitlings von Schmarl bis Warnemünde

- Schließlich kam man erst Anfang August 1957 zu der Erkenntnis, daß beide Varianten unrealistisch und nicht ausführbar sind.

- Eine dritte, am Beginn der Hafenplanung bereits einmal abgelehnte, Lösungsvariante am Südost-Ufer des Breitlings wurde nun kurzfristig wieder aktuell. Einer der Hauptgründe der vorangegangenen Ablehnung war unter Anderem, daß die Flächen am Südostufer des Breitlings bis dato in der Planung bereits für Einrichtungen der Landesverteidigung (Volksmarine) vorbehalten waren.

- Den Überseehafen nun an deren Stelle hier umzusetzen, setze sich, dem damaligen Vorbehalt entgegen, mittels einer kurzfristigen Regierungs-Entscheidung durch.

- Auf welchen kuriosen Wegen es am Ende zu diesem Entscheid kam wird in nachfolgenden Zitaten aus einer Rede von Karl Mewis sichtbar

1957, 27.Juli Ostsee-Zeitung - Presse-Erklärung Karl Mewis 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Rostock

- (3 Monate vor Baubeginn !!)

Auszüge:

- "Wenn man die Beschlüsse des 30.Plenums des ZK unserer Partei berücksichtigt, muß man sich die Frage stellen, wie mit geringstem Aufwand in der kürzesten Frist die größten Resultate im Interesse der Volkswirtschaft erreicht werden können. ...

- ...es geht also nicht darum, einen neuen Hafen zu bauen, sondern die in Rostock und Warnemünde bestehenden Anlagen voll auszunutzen bzw. zu erweitern. Alle Spekulationen über den Bau eines neuen Hafens sind unrichtig. ...

- ...Dann wurde jedoch der Vorschlag gemacht, einen Durchstich beim Radel zum Breitling zu machen. dieser Vorschlag schien günstig, weil an dieser Stelle selbst nur Sand und kein Mergelgrund zu bearbeiten ist.

- ... Inzwischen hat sich aber herausgestellt, daß die bei dem neuen Durchstich notwendigen Baggerarbeiten riesigen Umfang annehmen, die Kosten außerordentlich steigen und bei der Baggerung der Fahrrinne zum Breitling Geschiebemergel zu baggern wäre.

- Es stellte sich heraus, daß der ursprüngliche Vorschlag einfacher zu realisieren und bedeutend billiger ist. ..."

- Am Ende beschloß die oberste Führung von Partei und Regierung der DDR dann doch anders.

1957, 26.Oktober - Baubeginn des Überseehafens

- Aber schon wenige Wochen später am 14. Oktober 1957

- erhielt das Stralsunder "Entwurfsbüro für Industriebau" vom Wirtschaftsrat der DDR-Regierung den Auftrag für die Vorplanung des Überseehafens in Rostock, und

- am 16.Oktober

- beschloß die 33.Tagung des Zentralkommitees der SED in der DDR den Bau des neuen Überseehafens.

- Die Entscheidung war gefallen und eine Kommission unter Leitung von Verkehrsminister Erwin Kramer eingesetzt.

- Auszug aus einem Gutachten zur Spülfeld-Planung rund um den neuen Überseehafen seitens der "Forschungsanstalt für Schiffahrt" Berlin Alt-Stralau vom 9.4.1957

- "Der Geschiebemergel besitzt im Bereich von Warnemünde eine besonders große Härte.

- Das von der Wendestelle (km 13) bis zu den Molenköpfen reichende Hafengebiet, in dem das Fahrwasser z.Zt. 8,3m Tiefe besitzt, liegt, wie bereits eingangs erwähnt im Bereich einer Landbrücke, die sich nach der jüngsten Vereisung zwischen dem pleistozänen Kern der Stoltera, einer südwestlich des Leuchtturms befindlichen kleinen Geschiebemergel-Insel und der Rostocker Heide, und zwar zunächst weiter in See liegend, in Form eines Strandwalls gebildet hat.

- Der Untergrund besteht auf dieser Strecke aus dem Geschiebemergel der Grundmoräne.

- Die natürliche Oberfläche des Geschiebemergels liegt am Südende des durch einen Landdurchstich geschaffenen Neuen Stroms (km 2,0) etwa 5m unter NN. Sie senkt sich ziemlich gleichmäßig in nördlicher Richtung bis auf etwa 7m unter NN am Ostmolenkopf, .. ebenso am Gebäude der Lotsenstation, darüber schlickige, zum Teil torfige, nach oben sandiger werdende Elemente der Litorina-Periode.

- Darüber holozäner Seesand der z.T. Torfeinlagerungen enthält.

- Der anfallende Baggerboden besteht überwiegend aus dem sehr harten Geschiebemergel, in der größere Blöcke vorkommen."

- 1957,1. November

- "...warf der Eimerkettenschwimmbagger "Warnemünde" des VEB Deutsche Seebaggerei Rostock Anker vor der Petersdorf gegnüber gelegenen "Liebesinsel", um mit den Arbeiten an der neuen Fahrrrinne zu beginnen. Um 14.30 erfolgte das Startsignal, und schon nach 40 Minuten konnte die Motorklappschute HAI mit den ersten 300 Kubikmetern Erde zum Ablagerungsplatz auf die Ostsee hinausfahren. ..."

- Die Verklappung von anfallendem Bagger- und Spülgut erfolgte in einem Verklappungs-Gebiet der Ostsee 15 Meilen seewärts vor der Küste (insbesondere beim Bau des Überseehafens und des Seekanals).

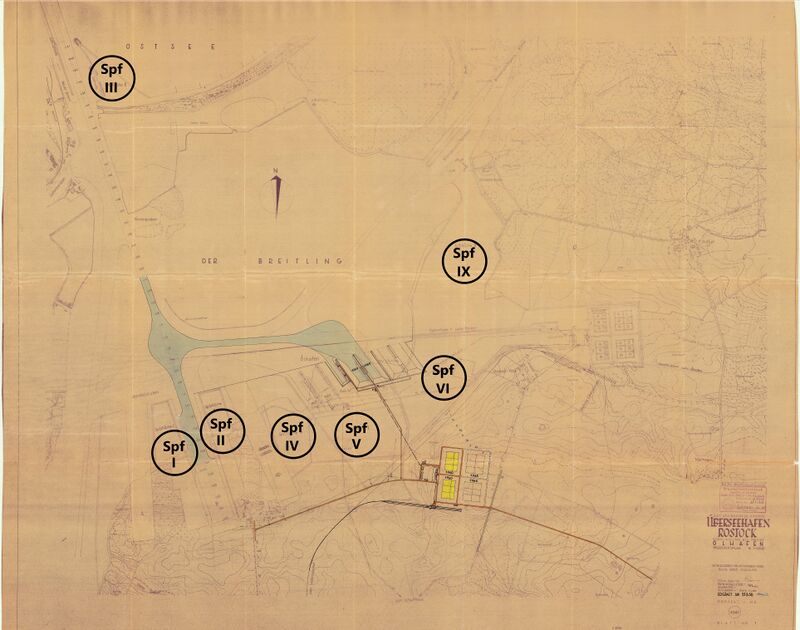

1959-1962 Spülfeld-Anlagen zum Baubeginn des Überseehafens, dazwischen auch das Projekt Binnenwasserstraße

- Während der symbolische Baubeginn des Überseehafens am 26.Oktober 1957 war, standen die damit verbundenen Planungen zu den erforderlichen Spülfeldern erst im August 1958 vor ihrem Abschluß.

- Die Umsetzungsplanung war am Baufortschritt der geplanten Bauabschnitte des Hafenbaues orientiert.

- Dabei sollten die Spülflächen I und II sowie IV, V und VI jeweils der anteiligen Schaffung von Bauland im zeitlichen Vorlauf orientiert für den zweiten, dritten und vierten Bauabschnitt angelegt werden.

- Das Spülfeld III wurde in der Außenküsten-Bucht im Zwickel östlich der neuen Ost-Mole angelegt.

- Eine Planung und Umsetzung von Spülfeldern mit den Nummern VII und IIX sind in den Planzeichnungen nicht ausgewiesen. Warscheinlich handelt es sich hier um die zwei dann ab 1966 in der zweiten Ausbaustufe des Überseehafens ausgewiesenen Spülfelder ohne eine Nummer.

- Spülfeld IX war für das anfallende Baggergut beim Bau des Binnenwasserhafens vorgesehen. Mit diesem Spülfeld verband man auch den Zweck, eine Neuland-Brücke zwischen Überseehafen und Binnenhafen/ Binnenkanal anzulegen.

- Durch den Stopp des zu ambitionierten Binnenwasserstraßenprojektes am 8. August 1962 verlor das bereits zu 70 % fertiggestellte Spülfeld IX seine ursprüngliche Funktion

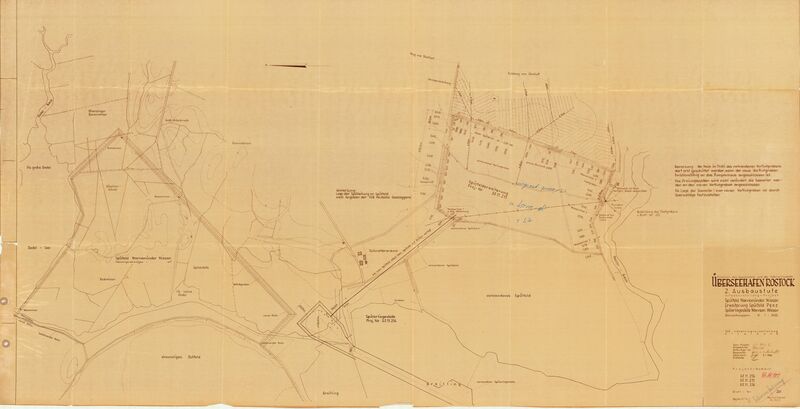

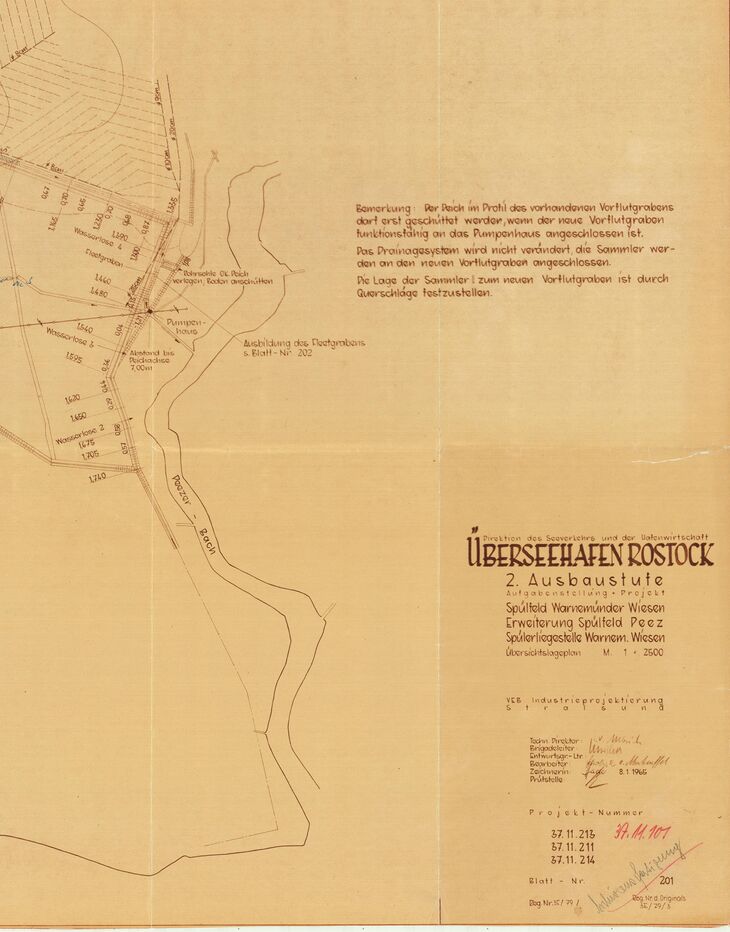

1966 bis 1971 Zweite Ausbaustufe des Überseehafens

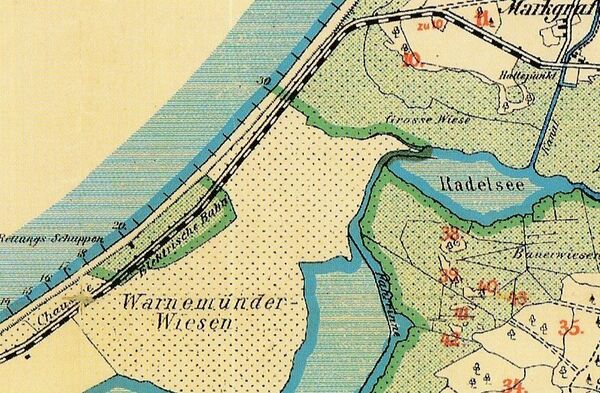

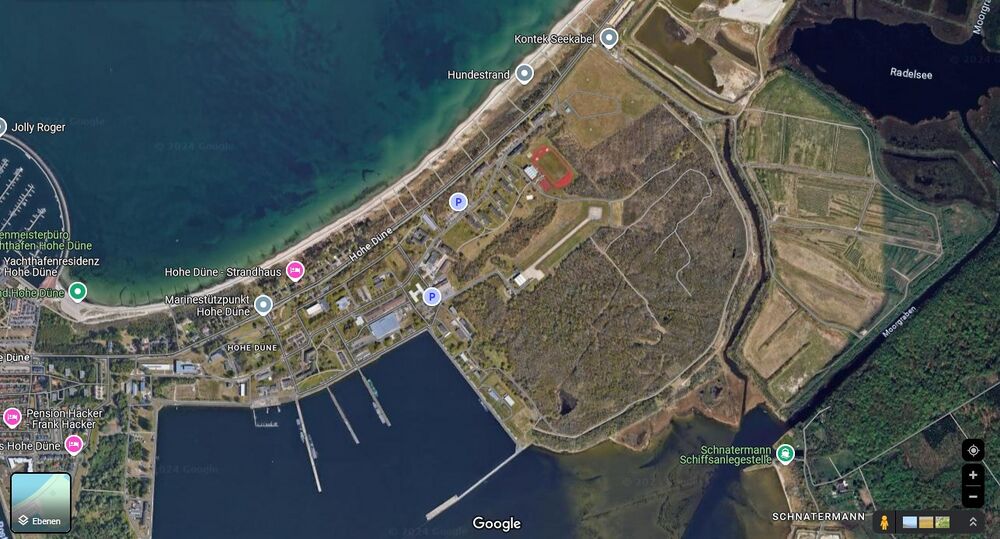

- Es erfolgte auch der Ausbau der Spülfelder rund um die Sandscholle am Taterhörn, Warnemünder Wiesen und ehemals Wollkuhl

- In der Folge entstand ein neuer Umlaufkanal um das Spülfeld Warnemünder Wiesen zum Radelsee besonders auch als Retentions-Tor zum Radelsee-Gebiet.

Retentions-Planung und deren Umsetzung im Zuge des 2. Bauabschnittes des Hafenbaues

- Mit der baulichen Umsetzung des Überseehafens waren schließlich rund 90% der Ufer-Verläufe von Unterwarnow und Breitling umbaut, was im Bezug auf die zyklisch auftretenden Hochwasser-Ereignisse ein Problem verschärfte.

- Durch Beschluß seitens des 33.Plenum zum Baubeginn und folgenden überstürzten Planungs- und Baubeginn fand eine Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nur rudimentär statt. In der gesamten Hafenplanung des ersten Bauabschnittes findet sich noch kein Satz zur Offenhaltung von Retentions-Gates und Retentions-Flächen.

- Erst bei der Umsetzung des zweiten Bauabschnittes begann man dieses Problem zu erkennen und einer Lösung zuzuführen.

- Was sind Retentions-Flächen und Retentions-Gates?

- Eine Retentionsfläche bezeichnet eine neben einem Fließgewässer zumeist tiefer liegende Fläche, die im Falle eines Hochwasserabflusses als Überflutungsfläche genutzt werden kann.

- Ihre Benutzung schwächt damit die Hochwasserwelle ab, da der Querschnitt des Flusses erheblich erweitert wird. Flussabwärts steigt die Hochwasserwelle langsamer, sie wird verzögert und verläuft flacher.

- Die Retention ist umso größer, je größer die Überschwemmungsfläche ist.

- Die auf der Retentionsfläche gespeicherten Wassermengen werden nach der Hochwasserspitze zeitverzögert wieder an den Fluss abgegeben.

- Die Retentionsfläche wird entweder durch eine wasserbauliche Maßnahme künstlich angelegt oder ist eine natürliche Gegebenheit.

- Der Zufluss zur Retentionsfläche kann oft durch menschlichen Eingriff gesteuert werden und so gezielt geöffnet werden.

- Mit der seiner Vollendung entgegen stehenden Baumaßnahme des Überseehafens war im Grunde nur noch ein "Zugangstor" zu Retentionsflächen offen geblieben, der Gewässerdurchbruch mitten durch das Spülfeld "Warnemünder Wiesen", der alte Radel-Prahmkanal.

- Daher wurden in die Planung des zweiten Bauabschnittes zwei Retentions-Tore in die Planung aufgenommen:

- 1. der neue Verbindungskanal (1960/1961) zwischen Schnatermann und Durchbruch (1971) zum Radelsee

- 2. ein 1971 wieder geöffnetes, weiter verbreitertes, teilweise umgelegtes und neu angelegtes Bachbett des Peezer Baches

- Damit waren deren Hinterlandsflächen für die Aufnahme von Fluthochwasser-Aufkommen aufgeschlossen.

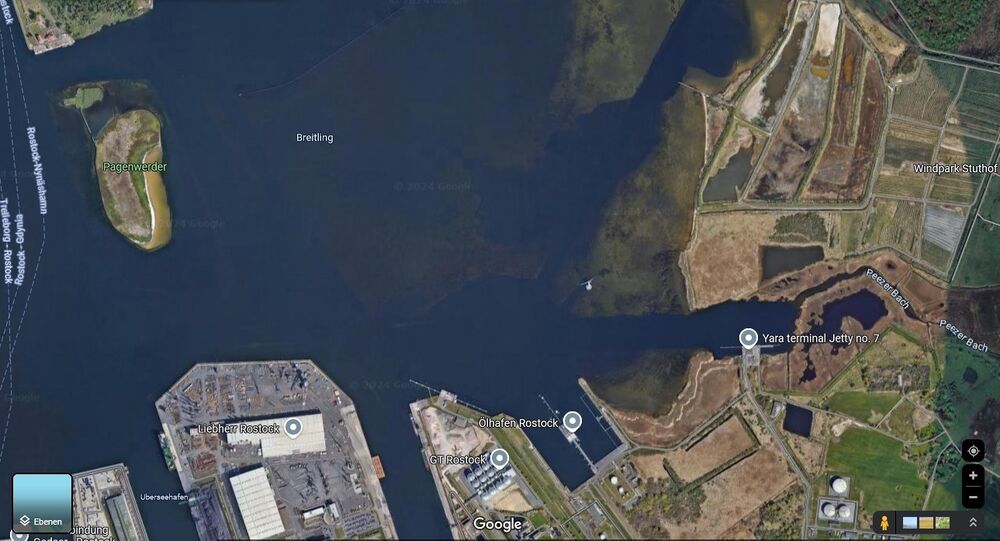

1979-1984 Planung und Bau des Chemiehafens

- Im Auftrag der DDR-Chemie-Industrie entstand von 1981 bis 1983 das auf einer Länge von 120 Metern in die Mündung des Peezer Baches hineingebaggerte Hafenbecken D.

- Der östlich des Ölhafens gelegene Chemiehafen sollte den Export von Magnesiumchloridlauge (vor allem nach Skandinavien) und den Import von auf -36 Grad abgekühlten Ammoniak ermöglichen, das in einem speziellen Tanklager zwischengelagert oder mittels einer 15 Kilometer langen Pipeline direkt zum Düngemittelwerk in Poppendorf gefördert wurde.

- Die Anlage zur Abfertigung von Chemietankern ging am 23.März 1984 in Betrieb.

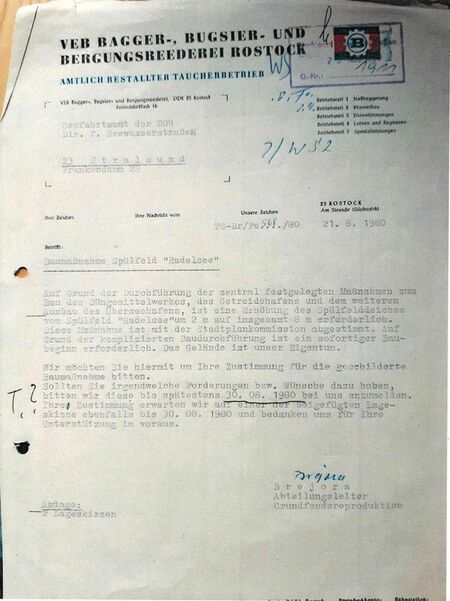

- Zuvor mußte der Umbau von zwei Spülfeldern jeweils am Peezer Bach und Radelsee-Kanal in Folge des Baues des Hafens für das Düngemittelwerk erfolgen.

letzte Anmerkung

- 2020

- erfolgt die weitgehende Schließung und Bebauung des Retentions-Tores im Laak-Bereich auf der Westseite des Breitlings durch den Sturmflut-Schutzwall

Anhang Luftbilder