Revier Hinrichshagen: Unterschied zwischen den Versionen

| (29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

| − | + | [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Rostocker_Heide_(Landschaft) Rostocker Heide] | |

| − | ==Entstehungsgeschichte der Baumwärterstelle und dem Revier Hinrichshagen== | + | ==Das Revier Hinrichshagen== |

| + | |||

| + | ===Entstehungsgeschichte der Baumwärterstelle und dem Revier Hinrichshagen=== | ||

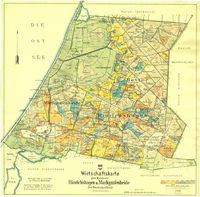

[[Datei:Wirtschaftskarte MGH Hinrichshagen.jpg|thumb|200px|rechts|Wirtschaftskarte Reviere Schnatermann und Hinrichshagen nach der Bühringschen Vermessung 1910]] | [[Datei:Wirtschaftskarte MGH Hinrichshagen.jpg|thumb|200px|rechts|Wirtschaftskarte Reviere Schnatermann und Hinrichshagen nach der Bühringschen Vermessung 1910]] | ||

[[Datei:Revier Hinrichshagen 1925.jpg|thumb|200px|Revier Hinrichshagen 1925]] | [[Datei:Revier Hinrichshagen 1925.jpg|thumb|200px|Revier Hinrichshagen 1925]] | ||

| − | Der Ort Hinrichshagen entstand in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit der schrittwweisen Bildung der Reviere erhielt dieses hier ebenfalls den Ortsnamen als Reviernamen. | + | Der Ort [[Hinrichshagen]] entstand in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit der schrittwweisen Bildung der Reviere erhielt dieses hier ebenfalls den Ortsnamen als Reviernamen. |

Im Revier entdeckte man im Hamannshau 1873 Steinkreise der Bronzezeit und in der Steinheide ein Urnenfeld, die aber beide bald darauf zerstört wurden. | Im Revier entdeckte man im Hamannshau 1873 Steinkreise der Bronzezeit und in der Steinheide ein Urnenfeld, die aber beide bald darauf zerstört wurden. | ||

| Zeile 16: | Zeile 18: | ||

;1818, 14.2. | ;1818, 14.2. | ||

| − | :Baumwärter Hinz genannt. | + | :'''Baumwärter''' Hinz genannt. |

;1887 | ;1887 | ||

| Zeile 26: | Zeile 28: | ||

;1914 | ;1914 | ||

:Während des Ausbruches des Weltkrieges wird '''Förster''' Einfeldt im Revier Hinrichshagen genannt. | :Während des Ausbruches des Weltkrieges wird '''Förster''' Einfeldt im Revier Hinrichshagen genannt. | ||

| + | |||

| + | ;Datum Ergänzen | ||

| + | :Revierförster Reinhard | ||

| + | |||

| + | ;Datum ergänzen | ||

| + | : [[Christoph Willert]] wird Revierförster des Hinrichshäger Reviers | ||

==Die Forstwirtschaft im Revier Hinrichshagen== | ==Die Forstwirtschaft im Revier Hinrichshagen== | ||

| Zeile 31: | Zeile 39: | ||

:Im Hamannshau werden Steinkreise aus der Bronzezeit entdeckt, während zuvor in der Steinheide ein Urnenfeld entdeckt, aber zerstört worden war. | :Im Hamannshau werden Steinkreise aus der Bronzezeit entdeckt, während zuvor in der Steinheide ein Urnenfeld entdeckt, aber zerstört worden war. | ||

| − | ===Charakteristik des Forstreviers Hinrichshagen=== | + | === + Charakteristik des Forstreviers Hinrichshagen=== |

| − | ===Die Schneise/ Chaussee Hinrichshagen-Markgrafenheide=== | + | |

| + | === + Die Schneise/ Chaussee Hinrichshagen-Markgrafenheide=== | ||

| + | |||

| + | ===Heiliger See=== | ||

| + | |||

| + | ===Hüttelmoor=== | ||

| + | |||

| + | :ein archäologischer Fund im Hüttelmoor sucht nach Erklärung | ||

| + | [[Datei:RH Moorhof OZ 25 1 1997.jpg|650px|links|RH Moorhof OZ 25 1 1997]] | ||

| + | <br clear="all"> | ||

| + | |||

| + | [[Heiko Schäfer "Eine Wüstung des späten 16. und 17, Jahrhundert im Weidenmoor ..." 1986]] | ||

| + | |||

| + | ; [[Die Zerstörung des Gebäudes am Schleusendamm im Weidenmoor südwestlich des Heiligen Sees bei der Sturmflut am 4. November 1625]] | ||

| + | |||

===Der Moorhof=== | ===Der Moorhof=== | ||

| + | |||

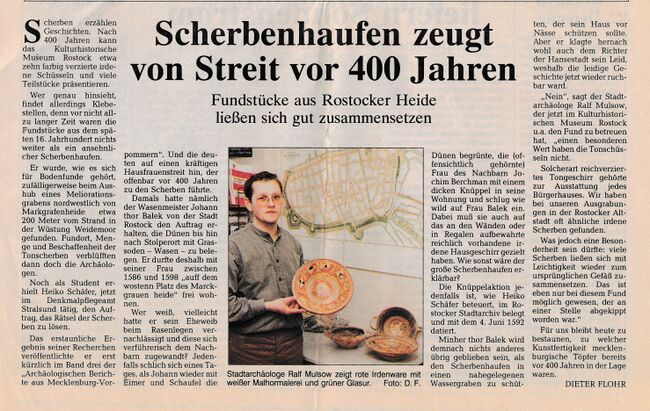

[[Datei:Lust Reiterkarte 1696.jpg|thumb|300px|rechts| Rostocker Heide Reiterkarte von 1696 (nach Otto Kolp)]] | [[Datei:Lust Reiterkarte 1696.jpg|thumb|300px|rechts| Rostocker Heide Reiterkarte von 1696 (nach Otto Kolp)]] | ||

;Auf der Lustschen Reiterkarte von 1696 ist ein massives Gebäude "Der mohr Hoff" dargestellt. | ;Auf der Lustschen Reiterkarte von 1696 ist ein massives Gebäude "Der mohr Hoff" dargestellt. | ||

| Zeile 48: | Zeile 71: | ||

===Der Kanal und der Moorhof=== | ===Der Kanal und der Moorhof=== | ||

| − | :Im Jahre 1838 läßt Forstinspektor Becker den früher zur Abfuhr des Torfes gemachten Graben bis | + | ===Einflüsse durch den Bau und Betrieb des Torfkanals und der Torfgewinnung ab 1760=== |

| + | .Auszug aus der "Chronik der Rostocker Heide" Forstinspector Becker 1839 p. 77/78 | ||

| + | :"In dem Decenio '''1760 – 70''' unternahmen zwey Rostocker Kaufleute Jacob Georg Stypmann und Paul Grube die Entreprise, einen Torfstich aus dem Moor Markgrafenheide im Großen zur Ausführung zu bringen, und ging ihr Plan dahin, den Torf durch den Breitling nach Rostock zu transportieren. | ||

| + | :Es war derzeit bereits ein Graben vom Heiligen See bis zum Stinkengraben vorhanden, durch diesen erhielt das Waßer seinen Abfluß unmittelbar in die Ostsee, wie dies auch jetzt noch mit dem Stromgraben der Fall ist. Der Transport aber durch die Ostsee und Warnemünde, war zu weit und zu gefährlich. '''Um nun vom Torfmoor zum Breitling kommen zu können, zogen sie vom Stinkengraben den sogenannten Pramgraben durch ein höher gelegenes sandiges Terrain bei Markgrafenheide vorbei in die Radel''', welche mit dem Breitling in Verbindung stehet, vertieften den Häbel, eine Sandscholle im Breitling, erbaueten kleine Prahme mit flachen Boden, ließen große Quantitäten Torf stechen und zum Verkauf nach Rostock transportieren. ..." | ||

| + | ;Somit entstand 1760 der Moorgraben vom Hüttelmoor zum Radelsee als neu gebaggerte Trasse durch die Markgrafenheider Mergelbank, der demnach überhaupt erst seit diesem Datum 1760 existiert ! | ||

| + | :Durch den Kanalbau war die "Große Wiese" fortan in zwei Teile geteilt. | ||

| + | |||

| + | ====Zweiter Versuch zur Torfgewinnung aus dem Markgrafenheider (!) Moor ab 1796==== | ||

| + | |||

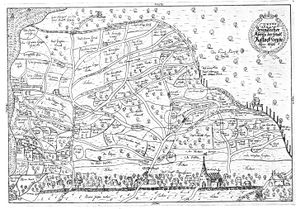

| + | [[Datei:Holzprahm für den Moorgraben 1.jpg|thumb|450px|rechts|Der Bauplan des Holzprahms 1 1799]] | ||

| + | [[Datei:Holzprahm für den Moorgraben 2.jpg|thumb|450px|rechts|Der Bauplan des Holzprahms 2 1799]] | ||

| + | :Auszug aus der "Chronik der Rostocker Heide" Forstinspector Becker 1839 p. 80f | ||

| + | |||

| + | :"... Man wandte sich daher wieder zum großen Torfmoor bei Markgrafenheide. Unterm 22.Apr. 1796 erging ein Commißorium den Pramgraben aufräumen und mit Holz aussetzen zu laßen, auch erfolgte unterm 27.Dec. 1798 der Auftrag eine Torfscheune auf dem Moor zu erbauen. ... | ||

| + | :"... Hiergegen erklärte sich aber das Heidedepartement aus dem Grund, weil es über dem Pramgraben mehr rechts eine hohe Brücke wollte bauen laßen, unter welcher ein großer Torfprahm nach dem Torfmoor durchfahren solle. | ||

| + | :Es bestand das Departement darauf, daß diese Richtung des Weges auf diese Brücke geführt werden solle. Dies geschah und die Brücke wurde gebauet, als aber der große Pram fertig geworden, paßirte er zwar bei Niederlegung des Mastbaumes die Brücke, fand aber beim Steigen und Fallen des Waßers beim Hebel und im Canal überall Hinderniße, der Zweck wurde verfehlt, die Brücke war aber gebauet und die Schneise durchgehauen und fertig. | ||

| + | :Es erfolgten jetzt wiederholte Klagen derer die mit Heu über die Hohe Brücke fahren mußten; die Brücke wurde später abgenommen und niedriger gebauet. ..." | ||

| + | :"... Während der Pramgraben aufgeräumt, eine Kastenschleuse darin angelegt, die Torfscheune errichtet und eine beträchtliche Menge Torf gestochen ward, bauete man in Rostock einen großen Prahm zum Transportiren der Soden. | ||

| + | :Damit nun dieser Pram ungehindert bis zum Moor gelangen könne, ward die Brücke über den Pramgraben abgebrochen und nach einem Platz gelegt deßen Ufer höher lagen und die Brücke bogenförmig geführt. | ||

| + | :Auch ward der Mastbaum des Prams so eingerichtet, daß er niedergelegt werden könnte, wenn er die Brücke paßirte. | ||

| + | :Nachdem alles zum Transport in Bereitschaft gesetzt war, traf der große Pram von Rostock ein. | ||

| + | :Er war bei hohem Waßer glücklich über den Häbel gegangen, paßirte die Schleuse, blieb aber leider da das Waßer etwas sank, bevor er das Moor erreichte im Moor-Graben stecken. | ||

| + | :Man decretirte zwar unter dem '''29ten Junius 1799''' daß der Graben so breit und tief gemacht werden solle, daß der Pram paßiren könne, allein es war voraus zu sehen, daß der Pram wenn er auf dem Moor beladen werde, die Rückreise nicht würde machen und nur bei hohem seltenen Waßerstand über den Häbel würde gehen können. Man war daher froh ihn unbeladen aus dem Canal wieder über den Häbel im Breitling zurückbringen zu können. Hier erhielt er in der Folge seinen Standpunkt, und der Torf ward ihm durch Böthe und einen gebauten kleineren Pram zugeführt. ..." | ||

| + | ;Anmerkung: Der oben angeführte Pram wurde von der Rostocker Tischbein-Werft gebaut. Er hatte eine Länge von 60 Fuß, einer Breite von 10 Fuß (rund 20m x 3m) und konnte getreidelt werden, aber im tiefen, freien Gewässer auch segeln. | ||

| + | <br clear="all"> | ||

| + | |||

| + | ;"1838 28.Nov. Ward ein Canal vom Moorhof zum Prahmgraben gezogen." (BK, Notiz in Forstinspector Beckers "Chronik der Rostocker Waldungen" ) | ||

| + | :Im Jahre 1838 läßt Forstinspektor Becker den früher zur Abfuhr des Torfes gemachten Graben (Prahmgraben/Stinkengraben) bis zum Holzlager auf dem Moorhofe verlängern, um dessen Vorräte so mit Prähmen und Jollen verschiffen zu können. (Dolb. p19) | ||

:Becker plante die Verlängerung des Kanals bis zur Winkeleiche, was aber nicht zur Ausführung kam. | :Becker plante die Verlängerung des Kanals bis zur Winkeleiche, was aber nicht zur Ausführung kam. | ||

* [[Hermann Friedrich Becker "Wasser-Communikationen in und mit der Rostocker Heide"]] | * [[Hermann Friedrich Becker "Wasser-Communikationen in und mit der Rostocker Heide"]] | ||

* [[Hermann Friedrich Becker "Torfmööre in der Rostocker Heide"]] | * [[Hermann Friedrich Becker "Torfmööre in der Rostocker Heide"]] | ||

| − | [[Datei:RH Wildscheune am Moorhof 1995 b.jpg|thumb|300px|rechts|Wildscheune am | + | [[Datei:RH Wildscheune am Moorhof 1995 b.jpg|thumb|300px|rechts|Wildscheune am Ort des einstigen Moorhofes 1995]] |

<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||

| − | == | + | == + Die drei Fischerbuden== |

| − | |||

(siehe O. Kolp noch einarbeiten) | (siehe O. Kolp noch einarbeiten) | ||

| + | |||

| + | === + Die Knieperbude=== | ||

====Die Knieperbude und der "Wandervogel"-Verein==== | ====Die Knieperbude und der "Wandervogel"-Verein==== | ||

| Zeile 77: | Zeile 128: | ||

[[Fort Hindenburg Auszug A. Ahrens 1919]] | [[Fort Hindenburg Auszug A. Ahrens 1919]] | ||

| − | ====Die Knieperbude und die Pfadfinder==== | + | ==== + Die Knieperbude und die Pfadfinder==== |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | + | ==Kriegsgräber im Revier Hinrichshagen== | |

| − | + | * [[Kriegsgräber im Revier Hinrichshagen]] | |

| − | |||

| − | + | ;Obwohl dazu keine weiteren Dokumente gefunden wurden, muß davon ausgegangen werden, daß die hier Beigesetzten in den 1950er Jahren exumiert und auf den sowjetischen Friedhof in Rostock umgebettet worden sind. | |

| − | + | ==NSG Heiliger See und Hüttelmoor== | |

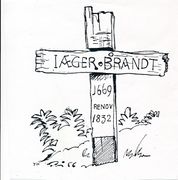

==Brandts Kreuz sowie andere Sagen und Legenden== | ==Brandts Kreuz sowie andere Sagen und Legenden== | ||

Aktuelle Version vom 11. September 2025, 18:54 Uhr

Das Revier Hinrichshagen

Entstehungsgeschichte der Baumwärterstelle und dem Revier Hinrichshagen

Der Ort Hinrichshagen entstand in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit der schrittwweisen Bildung der Reviere erhielt dieses hier ebenfalls den Ortsnamen als Reviernamen. Im Revier entdeckte man im Hamannshau 1873 Steinkreise der Bronzezeit und in der Steinheide ein Urnenfeld, die aber beide bald darauf zerstört wurden.

Die dem Revier Hinrichshagen chronologisch vorstehenden Baumwärter bzw. später Revierförster

- 1774

- Der herzogliche Oberforstinspektor Wulff macht den Vorschlag, den Sitz der Städtischen Forstverwaltung nach Fulleri zu verlegen und alle Hauptschneisen hier sternförmig enden zu lassen. Sein Vorschlag wird abgelehnt.

- 1818, 14.2.

- Baumwärter Hinz genannt.

- 1887

- ...Strömann wird Baumwärter in Hinrichshagen

- 1910

- Strömanns bisherige Baumwärterstelle wird Unterförster-Stelle

- 1914

- Während des Ausbruches des Weltkrieges wird Förster Einfeldt im Revier Hinrichshagen genannt.

- Datum Ergänzen

- Revierförster Reinhard

- Datum ergänzen

- Christoph Willert wird Revierförster des Hinrichshäger Reviers

Die Forstwirtschaft im Revier Hinrichshagen

- 1873

- Im Hamannshau werden Steinkreise aus der Bronzezeit entdeckt, während zuvor in der Steinheide ein Urnenfeld entdeckt, aber zerstört worden war.

+ Charakteristik des Forstreviers Hinrichshagen

+ Die Schneise/ Chaussee Hinrichshagen-Markgrafenheide

Heiliger See

Hüttelmoor

- ein archäologischer Fund im Hüttelmoor sucht nach Erklärung

Heiko Schäfer "Eine Wüstung des späten 16. und 17, Jahrhundert im Weidenmoor ..." 1986

Der Moorhof

- Auf der Lustschen Reiterkarte von 1696 ist ein massives Gebäude "Der mohr Hoff" dargestellt.

Ludwig Krause "Die Rostocker Heide im Jahre 1696 - Nach der Karte von Gottfried Lust S.25-33

- "Der Betrieb des Moorhofes"

(Krausesche Fundchronik Fi113, 1909)

- "Der Hof diente grade wie Markgrafenheide teils der Vieh- und teils der Torfwirtschaft, wie die im Ratsarchive erhaltenen Vieh- und Torfrechnungen sowie Forstregister beweisen, dagegen scheint Ackerwirtschaft nicht oder doch nur in sehr beschränktem Masßhe betrieben zu sein. Vieleicht wurde zeitweilig auch Hopfenbau betrieben, denn Hopfen kommt in den Brüchen bei Moorhof noch heute sehr viel vor."

"Der Moorhof" Auszug aus R.u.A. Ahrens "Die Heide - Das Kleinod derStadt Rostock" 1919

Der Kanal und der Moorhof

Einflüsse durch den Bau und Betrieb des Torfkanals und der Torfgewinnung ab 1760

.Auszug aus der "Chronik der Rostocker Heide" Forstinspector Becker 1839 p. 77/78

- "In dem Decenio 1760 – 70 unternahmen zwey Rostocker Kaufleute Jacob Georg Stypmann und Paul Grube die Entreprise, einen Torfstich aus dem Moor Markgrafenheide im Großen zur Ausführung zu bringen, und ging ihr Plan dahin, den Torf durch den Breitling nach Rostock zu transportieren.

- Es war derzeit bereits ein Graben vom Heiligen See bis zum Stinkengraben vorhanden, durch diesen erhielt das Waßer seinen Abfluß unmittelbar in die Ostsee, wie dies auch jetzt noch mit dem Stromgraben der Fall ist. Der Transport aber durch die Ostsee und Warnemünde, war zu weit und zu gefährlich. Um nun vom Torfmoor zum Breitling kommen zu können, zogen sie vom Stinkengraben den sogenannten Pramgraben durch ein höher gelegenes sandiges Terrain bei Markgrafenheide vorbei in die Radel, welche mit dem Breitling in Verbindung stehet, vertieften den Häbel, eine Sandscholle im Breitling, erbaueten kleine Prahme mit flachen Boden, ließen große Quantitäten Torf stechen und zum Verkauf nach Rostock transportieren. ..."

- Somit entstand 1760 der Moorgraben vom Hüttelmoor zum Radelsee als neu gebaggerte Trasse durch die Markgrafenheider Mergelbank, der demnach überhaupt erst seit diesem Datum 1760 existiert !

- Durch den Kanalbau war die "Große Wiese" fortan in zwei Teile geteilt.

Zweiter Versuch zur Torfgewinnung aus dem Markgrafenheider (!) Moor ab 1796

- Auszug aus der "Chronik der Rostocker Heide" Forstinspector Becker 1839 p. 80f

- "... Man wandte sich daher wieder zum großen Torfmoor bei Markgrafenheide. Unterm 22.Apr. 1796 erging ein Commißorium den Pramgraben aufräumen und mit Holz aussetzen zu laßen, auch erfolgte unterm 27.Dec. 1798 der Auftrag eine Torfscheune auf dem Moor zu erbauen. ...

- "... Hiergegen erklärte sich aber das Heidedepartement aus dem Grund, weil es über dem Pramgraben mehr rechts eine hohe Brücke wollte bauen laßen, unter welcher ein großer Torfprahm nach dem Torfmoor durchfahren solle.

- Es bestand das Departement darauf, daß diese Richtung des Weges auf diese Brücke geführt werden solle. Dies geschah und die Brücke wurde gebauet, als aber der große Pram fertig geworden, paßirte er zwar bei Niederlegung des Mastbaumes die Brücke, fand aber beim Steigen und Fallen des Waßers beim Hebel und im Canal überall Hinderniße, der Zweck wurde verfehlt, die Brücke war aber gebauet und die Schneise durchgehauen und fertig.

- Es erfolgten jetzt wiederholte Klagen derer die mit Heu über die Hohe Brücke fahren mußten; die Brücke wurde später abgenommen und niedriger gebauet. ..."

- "... Während der Pramgraben aufgeräumt, eine Kastenschleuse darin angelegt, die Torfscheune errichtet und eine beträchtliche Menge Torf gestochen ward, bauete man in Rostock einen großen Prahm zum Transportiren der Soden.

- Damit nun dieser Pram ungehindert bis zum Moor gelangen könne, ward die Brücke über den Pramgraben abgebrochen und nach einem Platz gelegt deßen Ufer höher lagen und die Brücke bogenförmig geführt.

- Auch ward der Mastbaum des Prams so eingerichtet, daß er niedergelegt werden könnte, wenn er die Brücke paßirte.

- Nachdem alles zum Transport in Bereitschaft gesetzt war, traf der große Pram von Rostock ein.

- Er war bei hohem Waßer glücklich über den Häbel gegangen, paßirte die Schleuse, blieb aber leider da das Waßer etwas sank, bevor er das Moor erreichte im Moor-Graben stecken.

- Man decretirte zwar unter dem 29ten Junius 1799 daß der Graben so breit und tief gemacht werden solle, daß der Pram paßiren könne, allein es war voraus zu sehen, daß der Pram wenn er auf dem Moor beladen werde, die Rückreise nicht würde machen und nur bei hohem seltenen Waßerstand über den Häbel würde gehen können. Man war daher froh ihn unbeladen aus dem Canal wieder über den Häbel im Breitling zurückbringen zu können. Hier erhielt er in der Folge seinen Standpunkt, und der Torf ward ihm durch Böthe und einen gebauten kleineren Pram zugeführt. ..."

- Anmerkung

- Der oben angeführte Pram wurde von der Rostocker Tischbein-Werft gebaut. Er hatte eine Länge von 60 Fuß, einer Breite von 10 Fuß (rund 20m x 3m) und konnte getreidelt werden, aber im tiefen, freien Gewässer auch segeln.

- "1838 28.Nov. Ward ein Canal vom Moorhof zum Prahmgraben gezogen." (BK, Notiz in Forstinspector Beckers "Chronik der Rostocker Waldungen" )

- Im Jahre 1838 läßt Forstinspektor Becker den früher zur Abfuhr des Torfes gemachten Graben (Prahmgraben/Stinkengraben) bis zum Holzlager auf dem Moorhofe verlängern, um dessen Vorräte so mit Prähmen und Jollen verschiffen zu können. (Dolb. p19)

- Becker plante die Verlängerung des Kanals bis zur Winkeleiche, was aber nicht zur Ausführung kam.

- Hermann Friedrich Becker "Wasser-Communikationen in und mit der Rostocker Heide"

- Hermann Friedrich Becker "Torfmööre in der Rostocker Heide"

+ Die drei Fischerbuden

(siehe O. Kolp noch einarbeiten)

+ Die Knieperbude

Die Knieperbude und der "Wandervogel"-Verein

- Kurz vor dem Ausbruch des ersten Weltkrieges, nachdem man die Nutzung als Fischerhütte aufgegeben hatte, erhielt der Verein "Wandervogel" e.V. die Knieperbude als Landheim zur Nutzung. Der Verein war in jener Zeit eine der größten Dachorganisationen der organisierten Wanderbewegung im Deutschen Reich.

- Zu Pfingsten des Jahres 1914 fand hier das letzte reichsweite Deutschlandtreffen der "Wandervögel" statt.

Der "Wandervogeltag zu Pfingsten 1914 beim Rostocker Landheim in Markgrafenheide"

- Nur wenige Wochen darauf, mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges am 28. Juni 1914 wurde das Anwesen vom Militär beschlagnahmt, mit einem Hohen Erdwall versehen und als Küsten-Wachposten mit dem hochtrabenden Namen "Fort Hindenburg" versehen.

Die Knieperbude im ersten Weltkrieg ("Fort Hindenburg")

- Adolf Ahrens 1919 Zur Knieperbude und Fort Hindenburg

- "Fort Hindenburg. Es hieß früher "Knieperbaud" und liegt in der Heide.

- 15 Mann liegen zur Bewachung drin. Zur Sicherheit haben sie die alte Hütte mit Wall und Mauer und Graben umgeben. Einen Wachturm haben sie auch gebaut, damit sie aufs Meer sehen und ansegelnde Engländer entdecken können."

Fort Hindenburg Auszug A. Ahrens 1919

+ Die Knieperbude und die Pfadfinder

Kriegsgräber im Revier Hinrichshagen

- Obwohl dazu keine weiteren Dokumente gefunden wurden, muß davon ausgegangen werden, daß die hier Beigesetzten in den 1950er Jahren exumiert und auf den sowjetischen Friedhof in Rostock umgebettet worden sind.

NSG Heiliger See und Hüttelmoor

Brandts Kreuz sowie andere Sagen und Legenden

Brandts Kreuz

- Ludwig Krause schreibt zum Brandts Kreuz 1906

- "..es ist ein einfaches kräftiges Balkenkreuz aus Eichenholz mit der Inschrift "Jäger Brandt 1669, renov.1835 mit einer Hausmarke am Kopf. Errichtet wurde das jetzige Kreuz von Forstinspektor Becker, nachdem er durch genaue Nachforschungen die Inschrift des bereits vergangenen älteren festgestellt hatte..." "...unbekannt geblieben ist mir bisher, was unter dem Soldatenpfost zu verstehen ist..."

- Anmerkung: Gelegentlich wird das Datum auf dem Kreuz als "renov. 1855" gelesen und publiziert. Diese Datumsangabe ist falsch, da Forstinspektor Becker das Kreuz nachweislich, und bewußt symbolhaft, am Beginn der großen Forsteinrichtung 1835 wiedererrichten ließ. Im Jahre 1855 war Becker bereits verstorben.

Es steht zu vermuten, daß er das Datum 1696 als Ereignisdatum eingravieren ließ, da der älteste Beleg für das Kreuz auf der Karte von Gottfried Lust aus eben diesem Jahre 1696 ist. Ein real existierender Jäger Brand in der Rostocker Heide ist jedoch nur lange zuvor für die Jahre 1588/1589 aktenkundig belegt.

- Presseartikel zu Brandts Kreuz

- Die Sage von Jäger Brandts Kreuz in der Rostocker Heide

- zum historischen Jäger Brandt

- Weitere Informationen zu Brandts Kreuz

Das Broederrecht

- Zwischen Rosenort und Jacobshorster Schneise, westlich der Chaussee, liegt das sogenannte Bröederrecht. Die Sage erzählt darüber:

- "Zwei Brüder kommen von der Stadt. Der Eine hat Nägel in der Tasche und klimpert damit, als wären sie Geld. Der Andere bittet ihm davon abzugeben und über die Weigerung dessen kommt es zum Streit, in dem der Eine erschlagen wird, worauf der Mörder sich reumütig dem Gericht stellt.