|

|

| (495 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |

| Zeile 1: |

Zeile 1: |

| − | ===Allgemeine Angaben zum Dorf=== | + | {{Infobox Ort |

| | + | | name = Granzin |

| | + | | plz = 19258 |

| | + | | verwaltungsamt = Boizenburg-Land |

| | + | | landkreis = Ludwigslust-Parchim |

| | + | | lat = 53.4665051 |

| | + | | lon = 10.8413557 |

| | + | | zoom = 15 |

| | + | }} |

| | | | |

| − | Granzin ist ein Ortsteil der Gemeinde Greven/Granzin im Amt Boizenburg Land. Es handelt sich um das historische Kirchdorf, zu dem auch die Filialen Bennin, Gallin und Greven sowie die Dörfer Nieklitz, Schildfeld und Tüschow gehören. Zum Dorf Granzin gehören das ehemalige Vorwerk Sternsruh, sowie die Ausbaugehöfte Heidberg (auch Quälbarg genannt), Groten Hollen und Siedel. | + | ==Allgemeine Angaben zum Dorf== |

| | + | Granzin ist ein Ortsteil der Gemeinde Greven/Granzin im Amt Boizenburg-Land. Es handelt sich um das historische Kirchdorf, zu dem auch die Filialen Bennin, Gallin und Greven sowie die Dörfer Nieklitz, Schildfeld und Tüschow gehören. Zum Dorf Granzin gehören das ehemalige Vorwerk Sternsruh, sowie die Ausbaugehöfte Heidberg (auch Quälbarg genannt), Groten Hollen und Siedel. |

| | | | |

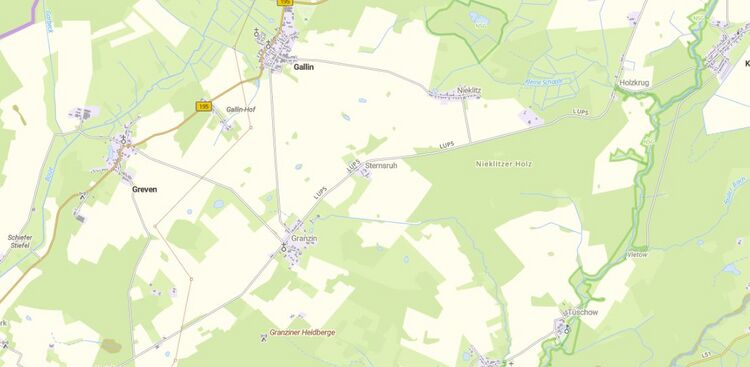

| | ==Geographische Lage== | | ==Geographische Lage== |

| − | * Koordinaten: Geographische Breite: 53.4653, geographische Länge: 10.8414] | + | * Koordinaten: [https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.46663&mlon=10.84149#map=15/53.46663/10.84149 Breite: 53.46663 Länge: 10.84149] |

| | | | |

| − | [[Datei:Granzin und Sternsruh.jpg|800px]]

| |

| | | | |

| − | Granzin liegt im westlichsten Teil des Landes Mecklenburg-Vorpommern, etwa 5 km von der Grenze zu Schleswig-Holstein. Die nächsten Städte sind Boizenburg 17 km, Zarrentin 16 km. In der Luftlinie sind Mölln 24 km und Lauenburg 21 km entfernt. | + | <html> |

| | + | <center> |

| | + | <iframe width="625" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=10.811877250671388%2C53.45601353425456%2C10.871100425720215%2C53.477243184918336&layer=mapnik&marker=53.466629686783136%2C10.8414888381958" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.46663&mlon=10.84149#map=15/53.46663/10.84149">-Größere Karte von Granzin bei Boizenburg anzeigen-</a></small> |

| | + | </center> |

| | + | </html> |

| | + | <br clear=all> |

| | + | |

| | + | [[Datei:Granzin und Sternsruh.jpg|center|750px]] |

| | + | |

| | + | <center>Granzin liegt im westlichsten Teil des Landes Mecklenburg-Vorpommern, etwa 5 km von der Grenze zu Schleswig-Holstein. |

| | + | Die nächsten Städte sind Boizenburg 17 km, Zarrentin 16 km. In der Luftlinie sind Mölln 24 km und Lauenburg 21 km entfernt. |

| | + | </center> |

| | + | |

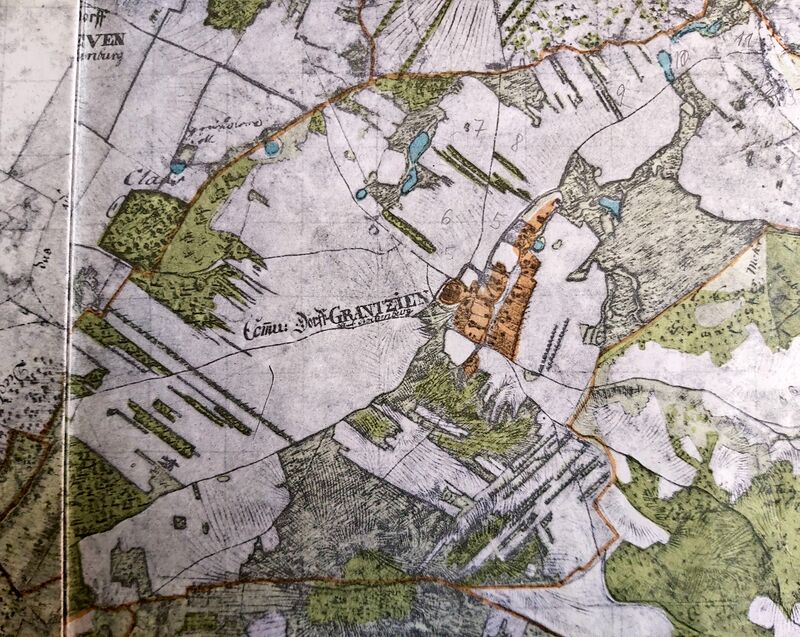

| | + | ==Die Dorfform und die Flurform von Granzin== |

| | + | |

| | + | Die Dorfform von Granzin wird in der Literatur als Straßendorf angegeben. Benthien schreibt 1960 in seinem Buch "Die historischen Dorfformen des südwestlichen Mecklenburg": Granzin (bei Nieklitz) 1479 BL (Bauernlisten, D.G.), 1 Doppel-, 14 Vollhufen (davon 1 wüst), 1 Dreiviertelhufe, 4 Katen; 1708 LV: keine Schläge; 1770 DV: 26 Hofstellen und Pfarrhof, langstreifig parzellierte Flur mit Zusatzgewannen; 1841/42 FK: Gut in 7 BS (Binnenschlägen?) und 7 AS (Außenschlägen), abgebaut 6 Hufen. Berichtigung: Die Zahl der ausgebauten Hufen ist. 3 domaniale hufen und 2 ritterschaftliche Hufen. |

| | + | |

| | + | Die Dorfform ist auf Grund der 1843 durchgeführten Separation und der Ansiedlung von Büdnern und Häuslern verändert. Seitdem gibt es eine Untere und eine Obere Dorfstraße sowie die ritterschaftlichen Hufen 1 und 2 befi, die etwa parallel verlaufen an der Unteren Dorfstraße befinden sich die domanialen Hufen 3, 4, 5, 6, 8, 9 und 10 jeweils auf der Westseite der Straße. Auf der östlichen Seite dieser Straße befinden sich die ritterschaftlichen (Tüschower) Hufen 3 bis 6 so dass die Untere Dorfstraße den ritterschaftlichen Teil des Dorfes vom domanialen Teil abgrenzte. Die domanialen Hufen 2, 7 und 11, sowie die beiden ritterschaftlicheh Hufe 1 und 2 befinden sich im Ausbau. Am Siedel die dom. 2 und 7, am Groten Holln die Hufe 11, die ritterschaftlichen Hufen 1 und 2 am "Quälbarg" in den Heidbergen. |

| | | | |

| | ==Das Wappen von Granzin bei Boizenburg== | | ==Das Wappen von Granzin bei Boizenburg== |

| | | | |

| − | wenn vorhanden

| + | Granzin bei Boizenburg führt kein eigenes Wappen. |

| | | | |

| | ==Kurztext zum Ort== | | ==Kurztext zum Ort== |

| − | Quade beschreibt den zum Domanium gehörenden Teil von Granzin im Jahre 1898 mit: | + | Quade beschreibt den zum Domanium gehörenden Teil von Granzin im Jahre 1894 mit: |

| − | Granzin bei Bennin, 1 3/4 Meilen nordöstlich von Boizenburg, Dorf mit Pfarrkirche, Schule, 11 Erbpächtern, 9 Büdnern (1 Krug, 1 Schmied, 1 | + | Granzin bei Bennin, 1 3/4 Meilen nordöstlich von Boizenburg, Dorf mit Pfarrkirche, Schule, 11 Erbpächtern, |

| − | Müller), 7 Häuslern, 263 Einw. - Neben dem Kirchhof befindet sich ein Wenden-Begräbnisplatz, Paßberg genannt.

| + | 9 Büdnern (1 Krug, 1 Schmied, 1 Müller), 7 Häuslern, 263 Einw. - Neben dem Kirchhof befindet sich ein Wenden-Begräbnisplatz, Paßberg genannt. |

| | + | |

| | + | ==Die Verkehrslage von Granzin== |

| | + | |

| | + | Das Dorf Granzin liegt abseits der großen Verkehrswege. Die Budesstraße B 195 von Boizenburg nach Zarrentin befindet sich in 3 bis 4 km Entfernung. Das war jedoch nicht immer so, wenn auch nur unbefestigte Wege vorhanden waren. Durch das Dorf führte im Mittelalter eine wichtige Handelsstraße, die noch 1825 im Mecklenburg-Schwerinschen Staatskalender als Landstraße von Boizenburg nach Schwerin und weiter nach Güstrow ausgewiesen war. Sie verlief von Boizenburg über Schwartow, Badekower Krug, Hatzberg, Granzin, Holzkrug, Kogel, Waschow, Püttelkow, Dreilützow, Parum, Dümmerhütte, Walsmühlen, Stralendorf, Rogahn, Neumühle nach Schwerin. Ein Abzweig bestand in Stralendorf uber Pampow, Mueß, Raben Steinfeld usw. nach Güstrow. In Püttelkow bestand der Abzweig über Boddin, Lützow nach Gadebusch mit dem Ziel Wismar. Diese Handelsstraße war im Interesse der Lüneburger Salzunternehmer, den Sülfmeistern, für den Absatz des Salzes eingerichtet, sicher nachdem der Kanalbau an der Schaale gescheitert war. Die Landesverwaltung entschied sich im 19. Jahrhundert jedoch für den Bau der Chaussee von Boizenburg nach Zarrentin. Die Bemühungen einen Straßenanschluss, durch die Gemeinde 1926 und 1933 beim Amt beantragt, wurden abschlägig beschieden. Ein Anschluss zu dem 3 km entfernten Gallin wurde erst etwa um 1950 befestigt. Dafür sollen eine Reihe von Feldsteinmauern der Bauerngehöfte für die Pflasterung geopfert worden sein. Nachdem die LPG Granzin mit der in Greven vereinigt worden war, setzte der LPG-Vorsitzende Schützel durch, dass die Straße von Granzin nach Greven 1965 im Zuge des landwirtschaftlichen Wirtschaftswegebaus gebaut wurde. Nach 1970 wurde diese auf Grund der Bedingungen des Grenzregimes, die B 195 verlief durchgängig im Grenzgebiet, über Sternsruh und Holzkrug nach Közin weitergeführt wurde. Somit war die befestigte Straße nach Wittenburg und Hagenow gegeben |

| | | | |

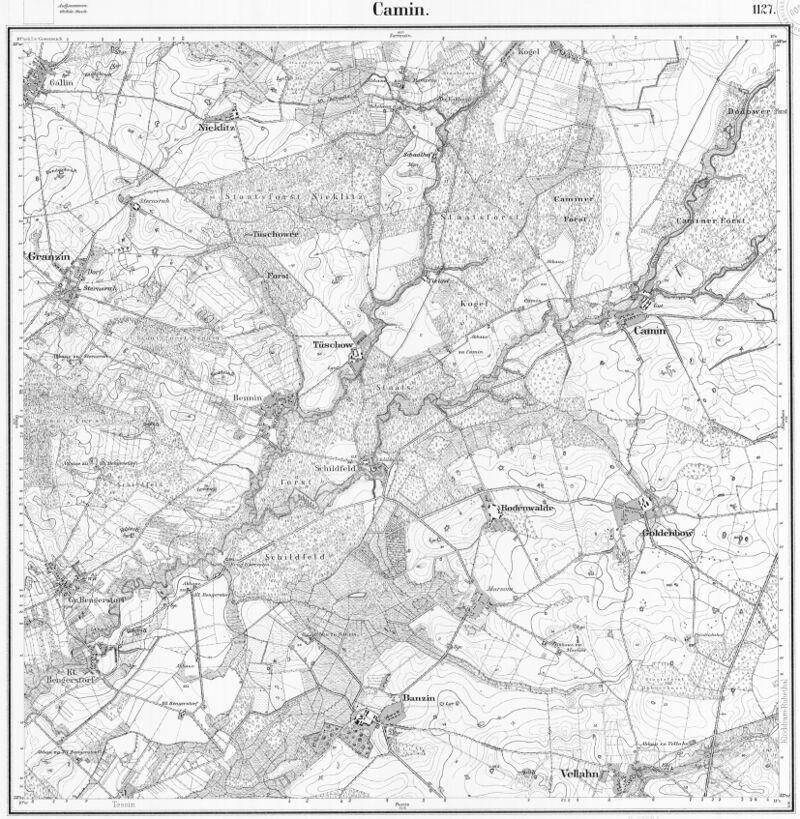

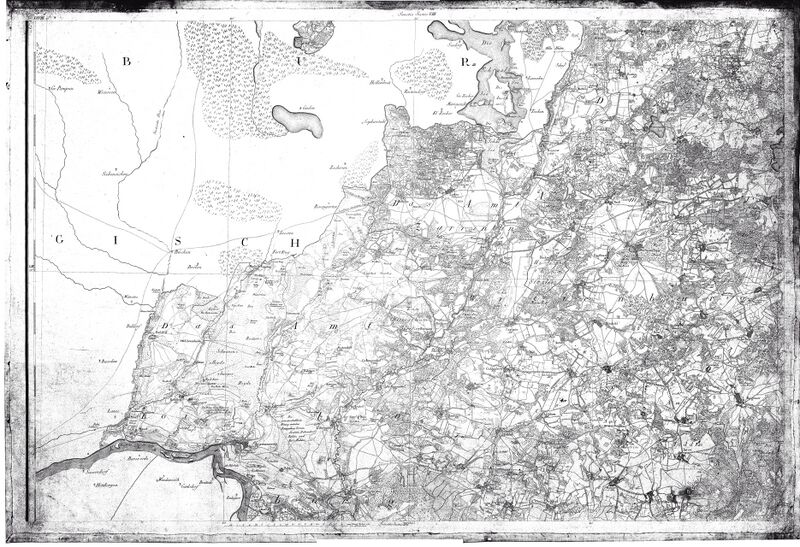

| | ==Granzin bei Boizenburg im Spiegel von Karten und Luftbildern== | | ==Granzin bei Boizenburg im Spiegel von Karten und Luftbildern== |

| Zeile 40: |

Zeile 69: |

| | ==Bildergalerie== | | ==Bildergalerie== |

| | | | |

| − | <gallery> | + | <gallery mode=packed heights=200px> |

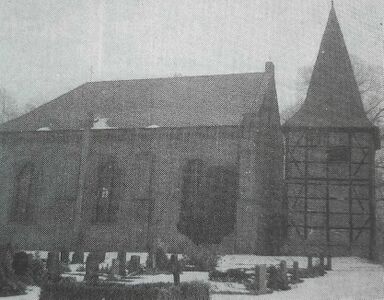

| | Datei:Granzin St,Martin Kirche.jpg|Die St.Martins-Kirche in Granzin | | Datei:Granzin St,Martin Kirche.jpg|Die St.Martins-Kirche in Granzin |

| | Datei:Granzin Kirche mit Turm.jpg|Die St.Martinskirche im Winter von Norden | | Datei:Granzin Kirche mit Turm.jpg|Die St.Martinskirche im Winter von Norden |

| − | Datei: Granzin Hufe 10.1681.jpg|Das älteste erhaltene Hallenhaus aus dem Jahre 1691 | + | Datei: Granzin Hufe 10.1681.jpg|Das älteste erhaltene Hallenhaus aus dem Jahre 1681 |

| | Datei: Granzin Hufe T.2.1. Quälbarg..jpg|Das ehemals zum ritterschaftlichen Gut Tüschow gehörende Bauernhaus auf dem Quälbarg | | Datei: Granzin Hufe T.2.1. Quälbarg..jpg|Das ehemals zum ritterschaftlichen Gut Tüschow gehörende Bauernhaus auf dem Quälbarg |

| | | | |

| Zeile 49: |

Zeile 78: |

| | </gallery> | | </gallery> |

| | | | |

| − | ==Granzin bei Boizenburg - Ortschronik/en== | + | ==Ortschronik/en von Granzin bei Boizenburg== |

| | | | |

| | * [[Granzin bei Boizenburg - Fortlaufende Ortschronik]] | | * [[Granzin bei Boizenburg - Fortlaufende Ortschronik]] |

| Zeile 83: |

Zeile 112: |

| | | | |

| | * [https://gov.genealogy.net/item/show/GRAZINJO53KL Granzin bei Boizenburg in gov.genealogy.net] | | * [https://gov.genealogy.net/item/show/GRAZINJO53KL Granzin bei Boizenburg in gov.genealogy.net] |

| − | * [https://de.wikipedia.org/wiki/ Granzin bei Boizenburg bei Wikipedia] | + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Greven_(Mecklenburg) Greven(Mecklenburg) mit Erwähnung Granzin bei Boizenburg bei Wikipedia] |

| − | * [Quellenhinweise aus Archiven, Findbüchern und Publikationen]

| |

| − | | |

| − | ==Die frühe Geschichte von Granzin (bis 1100)==

| |

| − | | |

| − | ===Die Entstehung unserer Kulturlandschaft===

| |

| − | | |

| − | Unsere Heimat ist durch die Eiszeit geformt worden. In einer älteren Eiszeit, nämlich im Warthe-Stadium der Saale-Eiszeit, entstanden unter dem lagernden Eis lehmige Grundmoränen. Als sich das Eis zurückzog und dann in der Weichseleiszeit erneut vorstieß, türmten sich die Schuttmassen vor dem Eis zu den großen Endmoränenzügen auf, die sich von Schleswig-Holstein über Mecklenburg bis in die Uckermark erstrecken. Die südliche Endmoräne befindet sich in unserem Raum an den Südenden des Schaalsees, des Dümmer Sees und des Schweriner Sees. Als das Eis abtaute wälzten sich gewaltige Wassermassen zum Urstromtal der Elbe. Auf ihren Bahnen durchschnitten sie die Lehmplateaus und schufen auf diese Weise die Täler der Boize, Schaale, Schilde und der oberen Sude (bis etwa Redefin). In diesen Tälern lagerten sie gewaltige Sandmassen ab. Weil in dieser Zeit sich noch keine Pflanzendecke gebildet hatte, konnten die Winde den Sand weit transportieren. So wurden auch die verbliebenen lehmigen Hochflächen noch übersandet. Außerdem war die Versickerung und Erosion der Niederschläge in den noch unbewachsenen Böden sehr stark, so dass zusätzlich Lehmbestandteile fortgeschwemmt wurden. Auf Grund dessen findet man in unserer Heimat sowohl lehmige als auch sandige Hochflächen, sandige Talniederungen, wie das Boize- und das Schaaletal, und auch moorige Bildungen besonders dort, wo in den Tälern ständig das Wasser staute. In der Umgebung von Granzin, das sich auf einer Moränenhochfläche befindet, sieht man sanft gewelltes Hügelland teils mit zu Tage tretenden lehmigen Böden, wechselnd mit Sandböden und durchsetzt mit Gestein (Findlingen) und Kieslagern. In den Senken wie bei Sternsruh und and der Benniner Scheide (Die Höst) haben sich Moore gebildet. Auf den sandigen Böden siedelten sich Eichen-Birken-Wälder an, wie wir sie noch heute finden, wo die Wälder durch natürliche Bildung entstanden sind. Dort wo ständige Feuchtigkeit vorhanden war, siedelten sich Bruchwälder an, die in erster Linie von Erlen (plattdeutsch Ellern) bestockt waren. Diese Bruchwälder (plattdeutsch Ellerbraucks) finden wir am Übergang von der Höhe zu den Boize- und Schaalwiesen sowie auch an den Bächen. Natürlich wird es auch Buchenbestände gegeben haben, aber nicht in Reinkultur. Sie sind ebenso wie die Kiefernwälder ein Teil der vom Menschen geformten Kulturlandschaft. Unsere Heimat ist eine Landschaft, die sich natürlicherweise immer wieder bewalden wird. Äcker und Wiesen sind ein Produkt der Arbeit des Menschen.

| |

| − | | |

| − | Die höchste Erhebung in Süd-West-Mecklenburg befindet sich im Wald bei Granzin, der "Granziner Heidberg" mit 103 m über HN. Das Dorf befindet sich um 50 bis 60 m über HN.

| |

| − | | |

| − | ===Die Ursprünge der Besiedlung des Dorfes Granzin===

| |

| − | | |

| − | Eine Landschaft, die reichlich mit Vegetation und Wasser ausgestattet ist, ist auch für die Tierwelt ein Paradies. Diese Bedingungen haben auch den Menschen bereits in frühen Zeiten gute Lebensbedingungen geboten. Zeugnisse für die frühe Besiedelung in der Bronzezeit, die etwa bis 600 vor der Zeitenwende gedauert hat, sind die reichlich vorhandenen Gräberfelder sowie die Kegelgräber in Bretzin und in den angrenzenden Wäldern bei Groß Bengerstorf und Zahrensdorf.

| |

| − |

| |

| − | Die Sage hat sich u.a. der Kegelgräber in Bretzin und im Düstern Busch bemächtigt. In Bretzin soll es eine unterirdische Verbindung zwischen den Gräbern geben. Eines der Bretziner Gräber soll ein Königsgrab sein, in dem sich auch eine goldene Wiege befindet. Im Düstern Busch zwischen Groß Bengerstorf und Beckendorf wurde bei Grabungen nach mündlicher Überlieferung eine Hutnadel ausgegraben. Es wird sich sicher um eine nadelartige Fibel gehandelt haben. Scherbenfunde wurden vielerorts gemacht.

| |

| − | | |

| − | Die früheste Besiedelung ist stammesmäßig nicht mehr zuzuordnen. Es ist aber sicher, dass bis zu dem 6.Jahrhundert unserer Zeitrechnung in unserem Gebiet, dem lüneburgischen, lauenburgischen und westmecklenburgischen Raum die germanischen Langobarden ansässig waren, die im Zuge der Völkerwanderung bis nach Norditalien zogen und dort der Lombardei (um Mailand) ihren Namen gaben. Der Name der Langobarden ist aber auch noch in den Ortsnamen Bardowieck und Barförde (Bardenfurt) zu erkennen. Prof. Horst Keiling hat in den 1970er Jahren im Wiebendorfer Wald östlich des Dorfes über 700 langobardische Gräber ausgegraben. In seinem Buch „Wiebendorf – ein Urnenfriedhof der frührömischen Kaiserzeit in Hagenow“ heißt es „Wiebendorf ist der erste vollständig untersuchte frühkaiserzeitliche Urnenfriedhof im Norden der DDR. Von etwa 800 ursprünglich auf dem Platz niedergelegten Bestattungen sind 718 mehr oder weniger gut erhalten geblieben und freigelegt worden.

| |

| − | | |

| − | [[Datei:Abb. 1 Langobarden-Friedhof.jpg|600px]]

| |

| − | | |

| − | Abbildung 1. Funde auf dem Wiebendorfer Langobarden-Friedhof

| |

| − | | |

| − | | |

| − | Der Bestattungsplatz gehört kulturell in die kleine Gruppe der im Kreis Hagenow verbreiteten Langobardenfriedhöfe, die mit Kulturgut vom Spät-Latene-Charakter einsetzen, das im Unterelbegebiet für die Augusteische Zeit (etwa 30 v.u.Z. bis 20 u.Z.) typisch ist und im 2.Jahrhundert abbrechen.“

| |

| − | In seinem Aufsatz „Das Römische Reich und die Germanen im Boizenburger Raum um den Beginn unserer Zeitrechnung“ (in „Zur Geschichte Boizenburgs“, Boizenburg 2007) führt Keiling aus:

| |

| − | „Als im Herbst 1972 ein gewaltiger Sturm über das Land brauste, entwurzelte er in einem alten Hochwald auf einem Kiesrücken östlich des Tessiner Moores (Wiebendorfer Moor, D.G.) auf der Wiebendorfer Gemarkung zahlreiche dicke Kiefern. Beim Durchstreifen des Windbruchgebietes entdeckte ein Traktorist einen Bronzeeimer im Wurzelloch einer umgestürzten Kiefer. Unmittelbar danach erfolgte die Besichtigung des Fundplatzes durch einen Fachmann sowie die Übernahme des Gefäßes. Dabei bestätigte sich, dass hier ein unbekannter Langobardenfriedhof liegt, der offenbar noch nicht sehr zerstört ist. … Wiebendorf war der erste Friedhof aus dieser Zeit im Nordosten, der planmäßig und vollständig untersucht worden ist. 715 Bestattungen und zahlreiche Einzelfunde konnten ausgegraben und in einem Katalogband (Keiling 1984) der Öffentlichkeit vorgelegt werden. …

| |

| − | | |

| − | Überblickt man das aus den Wiebendorf-Gräbern stammende umfangreiche Fundmaterial, so lassen sich besonders nach dem Formenwandel der Keramik drei aufeinanderfolgende Zeitphasen erkennen. …

| |

| − | | |

| − | 1. Wiebendorf setzt mit Bestattungen ein, die mit situlaartigen oft mit einem Henkel versehenen Terrinen mit Punkt- und Strichverzierung niedergelegt sind (Abb. 1 m). Übrigens sind aus solchen Urnen mehrfach Harzstücke bekannt geworden, auf denen sich Zahnabdrücke befinden. Das aus Pech bestehende Harz fand wohl beim Totenbrauchtum Verwendung. Die Mehrzahl der Bronzegefäße, die die Langobarden von den Römern erhalten haben dürften, gehört auch in diese frühe Zeit. Es sind Eimer (Abb. 1 k), flache Becken, Bronzekessel mit Eisenrand und eine besonders schöne Kanne mit Gesichtsmaske mit Henkelansatz (Abb. 1 l).

| |

| − | | |

| − | 2. Es folgen vorwiegend schwarze Terrinen, die mit ein- und zweireihigen Rollrädchenmustern verziert sind. (Abb. 1 n)

| |

| − | | |

| − | 3. Zum Schluss herrschen Terrinen mit mehrlinigem Rollrädchenmuster und Riefornamenten vor (Abb. 1 o).

| |

| − | Auch die Depots aus Waffen und Eisengegenständen, wie sie links der Elbe auf Langobardenfiedhöfen freigelegt wurden, traten in Wiebendorf auf. Lanzenspitzen (Abb. 1 h), Schildbestandteile (Abb. 1 i) und Schwerter sowie die von der Reiterei verwendeten Sporen (Abb. 1 c) weisen auf kriegerische Auseinandersetzungen hin. Eiserne, aber manchmal auch aus Bronze bestehende Gewandhaften, die die Archäologen Fibeln (Abb. 1 a/b) nennen, waren wie die verschieden geformten Schnallen und Gürtelverschlüsse Bestandteile der germanischen Kleidung. Eiserne Pfrieme, halbmondförmige Rasiermesser (Abb. 1 g), Messer (Abb. 1 e) und Scheren (Abb. 1 f) sind häufig auftretende Gebrauchsgegenstände.“

| |

| − | | |

| − | Kurt Schulz führt in seiner Granziner Dorfchronik aus:

| |

| − | "An materiellen Hinterlassenschaften fanden sich auf der Granziner Flur bis jetzt einige Steingeräte, z.B. Teile einer Steinaxt an der Gemarkungsgrenze auf Beckendorfer Acker, Keramikscherben östlich vom 'Klaaskamp', besonders aber Reste von Großsteingräbern. ... Dazu berichtete der Hilfsprediger Ritter aus Wittenburg, ein interessierter Laienarchäologe, 1839/40. Er fand, wie er schrieb, 'auf dem höchsten Punkt des Granziner Hügelzuges auf ritterschaftlichem Gebiet' Urnen und Steingehäuse, eine Menge Knochen, deutliche Steinringe, einen augenscheinlich künstlichen Hügel und mehrere 'behauene Steine'.

| |

| − | Weiter entdeckte er zwischen Granzin und Bennin links am Wege (gemeint ist wahrscheinlich der alte Weg ...)mehrere Kegelgräber ... , das größte mit einem Durchmesser von 50 Fuß ...

| |

| − | Nach seinen Angaben lag auf dem Höhenzug links von der Landstraße nach Boizenburg (gemeint ist der ehemalige Landweg nach Boizenbueg) der ‘Pfänderberg‘ darauf ein Riesenbett (Großsteingrab), 70 Schritte lang (45 m) und 10 Schritte breit (7 m) in Richtung Nordnordost nach Südsüdwest. 36 Jahre später untersuchhte der bekannte Altertumsforscher Lisch aus Schwerin diese Gegend und schrieb: ‘Dieser ‘ Hillig-Bökenbarg‘ liegt hinter dem Pötterkamp etwa 10 Minuten vom Dorf entfernt auf dem südwestlichen Abhang des Berges. Er gehört dem Schulzen Brockmöller/Sternsruh und ist mit Tannen und Buchengestrüpp bestanden.‘

| |

| − | 1925 schrieb der Granziner Léhrer Buhr, Sohn des Pastors Buhr, das noch 1918 auf dem Umkreis der dortigen flachen Bergkupper vier große Steinsetzungen bestanden hätten. 1919 wurde davon der größte Deckstein ins Dorf geschafft, um als Kriegerdenkmal zu dienen. Der Stein des Kriegerdenkmals wird von manchen Forschern als ‘Schälchenstein‘ gedeutet. Danach hätte die damalige und wohl auch spätere Bevölkerung am ursprünglichen Standort kultische Handlungen durchgeführt und dabei in den Vertiefungen des Steins, den ‘Schälchen‘, kleine Feuer entzündet.,

| |

| − |

| |

| − | [[Datei: Granzin Kriegerdenkmal.jpg|400px]]

| |

| − | | |

| − | Das Kriegerdenkmal in Granzin

| |

| − | | |

| − | Auch anderenorts sind solche Schälchensteine gefunden worden. Das Gelände gehörte 1925 dem Erbpächter Frank/Sternsruh. Aus den obigen Ausführungen ist klar ersichtlich, dass in der Gegend der Heidberge bis vor ca. 100 Jahren mehrere Großsteingräber der Jungsteinzeit existierten, daneben Hügelgräber und Urnengräber der Bronzezeit. Auch auf dem Hilligen-Bökenbarg gab es mehrere Bodendenkmäler. Heute sind nur noch einzelne Steine zu finden. Bis ca.1955 stand dort eine Jagdhütte.. Der alte Flurname ist in der Bevölkerung nicht mehr bekannt. Von der Höhe hat man bei klarem Wetter eine wunderbare Weitsicht bis nach Wittenbuerg und Schwerin..

| |

| − | ….

| |

| − | Am Ausgang der Bronzezeit setzte sich die Feuerbestattung durch. Der Leichenbrand der eingeäscherten Toten wurde in eine Urne gefüllt – das war meist ein gewöhnlicher Tontopf – und recht flach in die Erde versenkt. Die Urne wurde oft von einer Steinkiste umschlossen. Persönliche Gegenstände, wie Schmuck, Waffen und Werkzeuge wurden in der Urne mitgegeben.. Das hing …auch vom materiellen Wohlstand … ab. 1903 grub Dr. Beltz (Schwerin) auf der Ackerflur des damaligen Erbpächters Koch auf dem Siedl, heute Vogler, ein solches Urnenfeld der jüngeren Bronzezeit aus. Ein weiteres Urnenfeld liegt auf dem Acker der Bauernstelle Lau/Groten Holl.

| |

| − | In der so genannten Eisenzeit ab 600 v.u.Z lebten in unserer Gegend Völkerschaften, die sicher als Germanen bezeichnet werden können (u.a. die Polaben, D.Greve). … Die Bestattungsriten änderten sich … nicht wesentlich. (s. o. die Untersuchungen von Prof. Keiing in Wiebendorf, D.Greve). Germanische Urnengrabfelder wurden in Sternsruh auf dem Acker der Bauernstelle Buck, dem so genannte ‘Jölkenberg‘ gefunden, weiter auf de Mühlenberg, in der Nähe der alten Sandgrube Rosengarten und auf dem Paasberg, dem kleinen Höhenzug mit Sandgrube, zwischen Friedhof und ehemalger Schule. Pastor Reisner aus Granzin berichtete 1895: ‘Der Büdner Behnke aus Sternsruh fand beim Sandfahren eine Urne, darin Leichenbrand mit Knochen, einen Pferdezahn, ein eisernes Messer und eine eiserne Lanzenspitze.‘ Der Erbpächter Burmester aus Granzun grub etwa zur gleichen Zeit eine gleichartige Urne aus. Der Lehrer Enkmann fand einige schon gestörte Urnengräber. ..:

| |

| − | Auf Sternsruher Ackerflur wurden … Eisenschlackenrückstände gefunden.“

| |

| − | | |

| − | In diesem Zusammenhang ist die sogenannte „Riesenmauer“ zwischen Gresse und Valluhn zu erwähnen. Der Boizenburger Lehrer und Gründer des Boizenburger Heimatmuseums Hans Vick schrieb dazu in seinem Buch „Sagen und volkskundliche Überlieferungen aus dem Kreise Hagenow“ 1959: “Ein eigenartiges Mauerwerk, das den Scharfsinn früherer Heimatforscher immer wieder herausgefordert hat, ist die Heiden- oder Riesenmauer, die sich von Gresse über Gallin nach Valluhn hinzieht, in ihrer Richtung also der Boize folgt und nur bei Granzin herausspringt. Sie soll eine Doppelmauer von großen Feldsteinen sein, deren Zwischenraum mit Erde gefüllt ist. Heute ist sie mit Gebüsch bewachsen, und die Geländeerhöhung beträgt etwa 4 Fuß und ist 10 Schritte breit. Vielleicht ist dieser Wallzug eine ehemalige Grenzziehung gewesen, aber daß sie einmal die Slawengrenze gegen Altsachsen gebildet hat, ist unglaubwürdieg.

| |

| − | | |

| − | | |

| − | Der ehemalige Galliner Lehrer Wilhelm Schmidt (1904 bis 1988) hat sich mit der Forschung zu der „Riesenmauer“ beschäftigt. Das Ergebnis, das er 1978 bei einem Vortrag als Manuskript vorgelegt hat, hat Kurt Schulz in die Granziner Heimatchronik übernommen:

| |

| − | | |

| − | '''1a) Warum „Riesenmauer“?'''

| |

| − | Zunächst ein kurzes Wort zur Klärung des Begriffs Riesenmauer. Als das Wort „Riesenmauer“geprägt wurde, war die Mauer offenbar für den

| |

| − | Beschauer noch als augenfälliges Objekt vorhanden. Jedoch war ihre Herkunft und ihr Zweck nicht mehr bekannt. Insbesondere hat er nichts

| |

| − | mehr gewußt über die Erbauer der Mauer. Die Länge der Mauer und insbesondere die Größe der Bauelemente führte zu dem Phantasieschluß, diese

| |

| − | Bauwerk kann nur von Riesen errichtet worden sein. Daher der Name „Riesenmauer“.

| |

| − | | |

| − | '''b) Mündliche Überlieferungen'''

| |

| − | Die Nachforschungen über mündliche Überlieferungen blieben vollkommen ergebnislos.Im Bewußtsein der eingesessenen Bewohner hat sich über die „Riesenmauer“ nichts mehr erhalten

| |

| − | | |

| − | '''d) Schriftliche Quellen:'''

| |

| − | '''Welche Quellen standen zur Verfügung?'''

| |

| − | | |

| − | 1. Die Aufzeichnungen des Oberlanddrosten v. Pressentin aus Dargun

| |

| − | | |

| − | 2. Eigene Beobachtungen des Pastors Ritter, Wittenburg

| |

| − | | |

| − | 3. Urkundliche Hinweise des Landesarchivars Lisch, Schwerin

| |

| − | | |

| − | Zu 1. Oberlanddrost von Pressentinn, ein Altertumsforscher hat 1840 die Mauer besichtigt.

| |

| − | | |

| − | Zu 2. Es wird das Beste sein, wenn ich seinen Bericht im Original wiedergebe. Sein Bericht stammt aus dem Jahre 1838. Er lautet wie folgt:

| |

| − | „etwa 1000 Schritte westlich von Granzin, rechts von der Boizenburger Landstraße, trifft man auf die von den Leuten so genannte „Riesenmauer“. Welche sich in gerader Linie von S nach N mit geringer Abweichung nach Osten über die ganze Feldmark, welche hier eine ebene Fläche bildet, erstreckt. Man sieht auf allen Ackerstücken, welche nur schmal sind und über diese Riesenmauer fast rechtwinklig gehen, eine Erhöhung von 1 – 3 Fuß, in der Breite von etwa 10 Schritten. Sie ist leicht über die ganze Feldmark zu verfolgen und auf 2 Ackerstücken entdecke ich die Senkung des Bodens, die durch Ausgrabung der Steine entstanden war. Er Herr Pastor Hänecke, der mich gefälligst selbst begleitet, war bei einer solchen Ausgrabung gegenwärtig gewesen, und versichert, daß die Steine zu beiden Seiten aufgestellt, gleichsam einen freien Gang in der Mitte ließen, aber weder Asche noch Kohlen oder Urnenscherben habe man bemerkt. Auf einer Stelle erhebt sich die Riesenmauer bis zu 7 Fuß hoch über die Ebene, ganz mit Gebüsch bewachsen; auf der westliche Seite hat man einen platt liegenden Stein von 12 Fuß Länge und auf einer Seite eingesägt, gesprengt und weggeschafft. In der dadurch aufgewühlten Erde war keine Spur von Altertümern zu entdecken; nach allen Seiten zeigten sich aber noch ziemlich große Steine. Dies ist der so genannte „Teufelsbackofen“, da der Stein lange unterhöhlt gewesen ist. Auf den übrigen Feldmarken werde ich hoffentlich im nächsten Frühjahr diese Mauer verfolgen.“

| |

| − | | |

| − | Diese Absicht ist offenbar nicht verwirklicht worden, denn weitere Berichte folgen nicht,

| |

| − | ….

| |

| − | | |

| − | Zu 3: Was sagt der Landesarchivar Lisch über die Riesenmauer?

| |

| − | | |

| − | Im Jahrbuch 1840 des Vereins für Mecklenburgicche Geschichte und Alterthumskunde ist auf Seite 117 der folgende Beitrag abgedruckt:

| |

| − | „Die Heidenmauer beim Eulenkrug und die Riesenmauer bei Granzin oder die Landwehren der Grafschaft Schwerin“

| |

| − | | |

| − | Im Jahresbericht IV, S. 76 – 79 ist von diesen zwei großen Steinmauern die Rede gewesen, ohne daß deren Bedeutung hätte geklärt werden können. S.79 ist die Vermutung angestellt, sie dürften alte Landwehren oder Landesgrenzen sein.

| |

| − | | |

| − | '''Wann wurde die Mauer gebaut?'''

| |

| − | | |

| − | Das waren bisher die Tatsachen, soweit sie uns von den Beobachtern aus eigener Anschauung übermittelt worden sind. Ziehen wir nun aus diesen Tatsachen die Schlußfolgerungen. Gehen wir aber zunächst auf den Namen des Dorfes Granzin ein. Granzin kommt von dem slawischen Wort „Graniza“, das Grenze bedeutet. Mein Kollege K.Schulz und ich haben lange überlegt, wieso das deutsche Dorf zu dem slawischen Namen, der mit Grenzdorf übersetzt werden kann, gekommen ist. Wo war die Grenze, worauf sich dieser Name bezog?. Das änderte sich schlagartig, als Kollege Schulz im Jahre 1976 auf der Granziner Feldmark einen slawischen Siedlungsplatz entdeckte, der etwa 200 m von dem Verlauf der beschriebenen Mauer liegt, und offenbar der slawische Vorläufer des deutschen Dorfes Granzin gewesen ist. Damit wäre die Herkunft des Namens geklärt.

| |

| − | Beschäftigen wir uns nun mit der slawischen Siedlung Granzin. Es ist doch wohl folgerichtig, daß zuerst die Mauer (Grenze) da war und nicht umgekehrt. Es ist also die slawische Siedlung Granzin nach der Mauer, die wir als Grenzmarkierung anzusehen haben, bezeichnet worden. Einen vorläufigen Schluß über den Zeitpunkt der Errichtung der Mauer könnten wir ziehen, wenn es uns gelingt, das Alter der slawischen Siedlung zu bestimmen, weil beide, wie bereits gesagt, zeitlich betrachtet in einem unlösbaren Zusammenhang miteinander stehen, insofern als die Mauer der unmittelbare Vorläufer der slawischen Siedlung gewesen ist.

| |

| − | | |

| − | '''Prof. Dr. Schuldt unterscheidet:'''

| |

| − | 1. Die frühslawische Zeit. Sie umfaßt das 7. u. 8. Jahrhundert (600 – 800)

| |

| − | 2. Die mittelslawische Zeit (8oo – 950)

| |

| − | 3. Die spätslawische Zeit 950 – 1200)

| |

| − | | |

| − | Laut Urteil von Herrn Dr. Keiling gehören die keramischen Funde des slawischen Siedlungsplatzes Granzin der 3. Periode an. Wenn wir nun als frühestenZeitpunkt der Gründung des slawischen Dorfes Granzin 950 ansetzen, dann muß die Mauer als Grenzmarkierung bereits vor 950 eaxistiert haben.

| |

| − | | |

| − | '''Warum wurde die Mauer gebaut?'''

| |

| − | | |

| − | Projizieren wir jetzt die Frage nach dem Alter und dem Zweck der Mauer in en weltgeschichtlichen Zuasmmenhang der damaligen Zeit. Die Geschehnisse in unserem Gebiet wurden wurden damals sehr beeinflußt von Karl dem Großen, der von 768 bis 814 das Frankenreich regierte. Nach der Unterwerfung der Sachsen, gegen die er einen über 30 Jahre dauernden Unterwerfungskrieg führte, wurde er im östlichen Teil von Schleswig-Holstein mit den Slawen konfrontiert, die inzwischen bis zur Bille in die holsteinische Landschaft eingesickert waren. Professor Johannes Folkers hat dies in seinem Buch „Das Bauerndorf im Kreise Herzogtum Lauenburg“ nachgewiesen.

| |

| − | Um ein weiteres Vordringen der Slawen zu verhindern und sich auch gleichzeitig gegen Einfälle und Raubzüge der Slawen abzuschirmen, ließ K.d.Gr. einen Wall bauen, der in den Geschichtsbüchern unter dem Namen Limes Saxinicus bekannt geworden ist., Das muß im letzen Jahrzehnt seiner Regierungszeit nach Beendigung der Sachsenkriege geschehen sein. Im Gegenzug hierzu werden die Slawen eine ähnliche Wallanlage geschaffen haben; eben die im Vortrag zur Debatte stehende „Riesenmauer“. Das würde dann wahrscheinlich in dem Zeitraum von 800 – 850 geschehen sein, so daß diese Anlage bei der Gründung des slawischen Dorfes Granzin schon rund 100 Jahre existiert hat.

| |

| − | | |

| − | '''Welchen Charakter hatten beide Grenzanlagen?'''

| |

| − | | |

| − | Sie markieren keine Sprachgrenze, keine Siedlungs- und Volkstumsgrenze. Strategisch gesehen waren beide nicht von großer Bedeutung. Sie sind allenfalls nur als Hoheitsgrenze zu betrachten. Zwischen beiden lag ein breiter Streifen Landes, der hier an der Westgrenze des Kreises Hagenow an der Boize-Mühlbachniederung und dem Stecknitztal eingenommen wurde.. Dieser Streifen Landes, der ungefähr 10-20 km breit war, stellte ein politisches Vakuum dar, oder um uns eines während des I.Weltkrieges geprägten Ausdrucks zu bedienen, es war „Niemandsland“ insgesamt gesehen ein Niederungsgebiet, das von beiden Seiten gut eingesehen und beobachtet werden konnte.

| |

| − | | |

| − | '''Die Mauer als Teilstück einer größeren Anlage'''

| |

| − | | |

| − | Lassen Sie mich zum Schluß noch eine „Ketzerei“ hinzufügen. Die erwähnte „Riesenmauer“, die sich nach den vorliegenden Berichten über die Feldmarken, Gresse, Granzin, Gallin und Valluhn hinzog, hat wahrscheinlich nicht für sich allein existiert, sondern muß als Teilstück einer Grenzsicherung begriffen werden, die bei Boizenburg begann, sich über die erwähnten Feldmarken hinzog, bei Zarrentin an den Schaalsee stieß, dann in Richtung auf den Ratzeburger See weitergeführt worden ist, die Trave- und Wakenitzniederung benutzen und dann am Priewall an der Ostsee endete. Angeschlossen sei hier noch eine sprachliche Bemerkung. Ich habe mir sagen lassen, „prie“ sei ein slawisches Wort und hätte die Bedeutung von „der Erste“, „das Erste“, „vorne“. Das würde dann sinngemäß für diese Anlage zutreffen

| |

| − | | |

| − | .

| |

| − | '''ZusammenfassunG (Ergebnis)'''

| |

| − | | |

| − | a) Nach berichten von Augenzeugen hat die Mauer existiert.

| |

| − | | |

| − | b) Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts waren ihre Reste noch sichtbar, wenngleich ihre Funktion schon lange erloschen war.

| |

| − | | |

| − | c) Im Bewußtsein der Bewohner der genannten Dörfer sind keine Reminiszenzen mehr festzustellen, die hierauf Bezug haben.

| |

| − | | |

| − | d) Die Mauer wurde wahrscheinlich zwischen 800 und 850 von den Slawen erbaut

| |

| − | | |

| − | e) Sie hat somit bis zu ihrem endgültigen Verfall rund 1000 Jahre existiert.

| |

| − | | |

| − | f) Ihrer Funktion nach stellte die Mauer in erster Linie die Markierung einer Hoheitsgrenze zwischen 2 Völkern und Staaten dar.

| |

| − | | |

| − | '''Lehren aus den Ergebnissen'''

| |

| − | | |

| − | Die dargestellten Ergebnisse zeigen uns, dass auch wir bei intensiver Forschungsarbeit die Wissenschaft um Erkenntnisse in Einzelfragen bereichern können; auch wenn sie zeitlich weit zurückliegen. Hier sei noch gesagt: Es wärefür unsere örtlichen Mitarbeiter eine reizvolle Aufgabe, auf diesem Gebiet weitere Forschungen zu betreiben, um die oben angeführten Ergebnisse zu vervollständigen. Jede gewonnene Einzelerkenntnis trägt dazu bei, ein Baustein für das Mosaikbild unserer geschichtlichen Kenntnisse zu werden. So betrachtet ist sie des Schweißes der Forschungsarbeit wert.

| |

| − | | |

| − | '''L i t e r a t u r a n g a b e:'''

| |

| − | | |

| − | 1. Jahrbuch für Mecklenburgische Altertumskunde 1839

| |

| − | | |

| − | 2. Jahrbuch für Mecklenburgische Altertumskunde 1840

| |

| − | | |

| − | 3. Zeitschrift des Heimatbundes Mecklenburg 1922

| |

| − | | |

| − | 4. Das Bauerndorf im Kreise Herzogtum Lauenburg 1928 von Prof.Dr.Johann Folkers

| |

| − | | |

| − | 5. Slawische Töpferei in Mecklenburb von Prof.Dr. E. Schuldt, Schwerin

| |

| − | | |

| − |

| |

| − | Diese Ausarbeitung des Lehrers Schmidt sind sehr inhaltsreich. Sie enthalten beispielsweise die Aussage, dass die "Riesenmauer" möglicherweise das slawische Gegenstück zum sächsischen "Limes saxoniae" in Schleswig-Holstein gewesen sein könnte. Neuere Forschungen zweifeln die Existenz eines Limes saxoniae als befestigte Grenze sogar ganz an. Sie sehen darin eine Geschichtsfälschung des Adam von Bremen, die er im Interesse seines Herrn des Erzbischofs Adalbert von Bremen verfasst hat, um dessen Bistumssprengel mit dem Ziel der Erhöhung seiner Einnahmen zu erweitern. Anderererseits gehen einige Historiker davon aus, dass der Ursprung des "Limes saxoniae" an einer Burg an der Elbe, Delbaende genannt, in Boizenburg zu finden gewesen sei. Damit würde der Verlauf der Riesenmauer sich einordnen, der sich parallel zur Boize befunden hat und ab Valluhn einen Schwenk zur Delvenau gehabt haben könnte.

| |

| − | | |

| − | ==Die Entwicklungen in Granzin in der Zeit des Mittelalters und im Zeitalter der Reformation(1100 bis 1648)==

| |

| − | | |

| − | ===Die wendische und die nachfolgende sächsische Besiedlung===

| |

| − | | |

| − | In das um das Jahr 500 von den Langobarden verlassene fast menschenleere Land waren wendische Stämme eingezogen. In dem Gebiet haben sich die Polaben (Anwohner der Labe = Elbe) angesiedelt. Die Polaben waren ein Teilstamm der Obotriten, die den ganzen Westen Mecklenburgs, Lauenburg und Ostholstein bis an die Kieler Förde besiedelten. In Ostholstein hatte der Teilstamm der Wagrier gesiedelt. Ihr Stammeszentrum und -heiligtum der Polaben befand sich in Ratzeburg. Die wendischen Polaben siedelten wegen der auf dem hölzernen hakenpflug beruhenden Ackerbau überwiegen auf sandigen Böden. Sie bevorzugten auch Standorte an Gewässern, um durch den Fischfang eine weitere Nahrungsquelle zu nutzen

| |

| − | | |

| − | Als um die Mitte des 12.Jahrhunderts die sächsische Besiedlung der von den wendischen Polaben bewohnten westmecklenburgischen Gebiete erfolgte, wurde um den Boizenburger Burg- oder Schlossbezirk auch das Land oder die Vogtei Boizenburg gebildet. Dieses später auch Amt genannte Land Boizenburg wird etwa gleichzeitig mit dem 1154 gegründeten Bistum Ratzeburg, zu dem es kirchlich bis zur Durchsetzung der Reformation etwa 1535 gehörte, entstanden sein. In der weltlich-politischen Organisation gehörte es zunächst bis 1203 zur Grafschaft Ratzeburg, dann zur Grafschaft Schwerin und ab 1358 zu Mecklenburg. Erwähnt wird es erstmalig in einer Urkunde aus dem Jahre 1158 als Heinrich der Löwe dem Bischof von Ratzeburg ein Tafelgut "in Boyceneburg Benin" schenkt. Die Ersterwähnung von Bennin ist somit auch die für die Vogtei Boizenburg. Die Dörfer der Vogtei dürften jedoch alle um diese Zeit entstanden sein, wenn sie denn nicht schon vorher als wendische Siedlungen bestanden haben. Ihre Ersterwähnung in Urkunden liegt aber häufig um vieles später. Das Ratzeburger Zehntenlehenregister von 1229/30, in dem viele Dörfer u.a. des Amtes Wittenburg zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurden, ist für das Amt Boizenburg nur unvollständig erhalten. Mit Sicherheit sind aber mit ihren Zehntenlehen genannt:

| |

| − | | |

| − | Zehnten für den Bischof:

| |

| − | Granzin 24 Hufen

| |

| − | Nieklitz 12 -"-

| |

| − | Klimprow 4 -"- (auf der Tüschower Feldmark)

| |

| − | Niendorf -

| |

| − | Bahlendorf -

| |

| − | Karrentin 7 -"- (Karrentin ist gegenwärtig ein Gehöft zu Bengerstorf und ein Wald)

| |

| − | Dersenow 5 -"-

| |

| − | Zahrensdorf 12 -„-

| |

| − | Blücher 4 Hufen

| |

| − | Lüttenmark 4 -"-

| |

| − | Leisterförde 4 -"-.

| |

| − | | |

| − | In der Curie (bischöflicher Hof) "Bunserstorpe" sind von 6 Hufen Zehnten an den Bischof zu zahlen. In Übereinstimmung mit dem Mecklenburgischen Urkundenbuch darf man davon ausgehen, dass es sich bei Bunserstorpe um Bengerstorf handelt, da auch kein anderes Dorf mit ähnlichem Namen historisch belegt ist. Über die Zehnten für den Bischof hinaus sind Zehntenlehen für andere Personen in Granzin, Tessin und Gallin sowie zwei weitere nur unvollständig lesbare Ortsnamen (der jeweils erste Buchstabe des Namens fehlt) und bisher nicht identifizierte Dörfer erwähnt. Es könnte sich bei ".ebande" um Nebande, das sagengafte Nebein auf der Gemarkung Bennin handeln und bei ".amnetin" um Gamnetin, verkürzt zu Gamm, um das Vorwerk an der Boize, das 1255 Graf Gunzelin III. an die Bürger zu Boizenburg verkauft hat. Der Name Gamm existiert nach wie vor für die Ausbaugehöfte in Boizenburg, Schwartow und Neu Gülze sowie als Flurname für die zwischen diesen liegenden Flächen. Bennin ist im Register aufgeführt als "freigemacht für den Bischof in Feldern und Wäldern, Weiden und Wiesen, welche Herzog Heinrich (der Löwe) für den Bischof von allen Diensten befreit hat".

| |

| − | Für Bretzin liegt Im Landeshauptarchiv eine Urkunde vor, in der im Jahre 1297 der Verkauf des Dorfes durch den Grafen Nicolaus von Schwerin an das Kloster Zarrentin erfolgt. Das ritterschaftliche Gut Beckendorf wird im Jahre 1323 erstmalig erwähnt, als die Ritter Wipert und Hermann von Blücher die Einkünfte von sieben Hufen einer von ihnen gestiftete Vikarei in der Wittenburger Kirche widmen.

| |

| − | | |

| − | ===Granzin in den Bederegistern, Amtsregistern u.a. 1453 bis 1598===

| |

| − | | |

| − | Erläuterung:

| |

| − | fl Gulden = 1,50 M = 24 ß

| |

| − | M Mark = 16 ß = 192 &

| |

| − | ß Schilling = 12 &

| |

| − | & Pfennige

| |

| − | | |

| − | Die Bede würde man heute als eine öffentlich-rechtliche Abgabe (Steuer) bezeichnen. Sie wurde nach der Größe der Hufen erhoben.

| |

| − | Für eine Vollhufe war 1 Mark zu zahlen. 1538 wurde die doppelte Landbede erhoben für eine Vollhufe 2 Mark.

| |

| − | | |

| − | Darüber hinaus mussten die Bauern gemäß den Amts- und Schloßregistern Pacht und andere Abgaben an den Grundherrn, den Herzog, zahlen. In diesen Registern wird Granzin entgegen den Bederegistern, die ab 1453 überliefert sind, erst ab 1485 aufgeführt. Das mag mit den komplizierten Besitzverhältnissen in Granzin, ebenso wie in Tessin, zusammenhängen.

| |

| − | In Granzin zahlen Gereke Eddeler, Wulff Croger, Hans Croger, Hermen Loveman, Hans Lemkule und Tideke Croger für jeweils eine Hufe 1 Mark, Beneke Croger zahlt 2 Mark, hat folglich eine Doppelhufe, Henneke Croger und Heyneke Crabbe zahlen jeweils 12 Schillinge für eine Dreiviertelhufe, sowie Blancke, Gropersche und Eddelersche jweils 4 Schillinge für eine Viertelhufe (Cossaten), bzw für einen Katen, Hans Loveman zahlt nichts (verarmt oder Unglücksfall).

| |

| − | Im Register der einfachen Landbede 1462 liest man Grantzin mines hern lude de hebbe ik in minen registern 8 M.

| |

| − | Im gleichen Jahr zahlen Gereke Mas, Wulff Croger, olde Hans Croger, Hermen Loveman, Hans Lemkule, Henneke Croger, Clawes Blancke, Hermen Borchardes und Beneke Croger je 1 Mark für die Hufe, Beneke Copeken jedoch nur 1 Gulden.

| |

| − | | |

| − | im Bederegister 1479 werden weitere Namen erwähnt: Klas Klover, der 2 M zahlt, Hans Kroger, Hinrik Wendelen, Beneke Kroger, Klas Lubbeken, Hans Kokemester, Hans Drinckegern, die je 1 M für Hufen entrichten, Kopeke Klover 1 M für einen Katen und Merten Blancke 3/4 Mark für 1 Hufe. Voran gestellt ist '''Grantzin Busse Lutzowen'''. Es handelt sich dabei folglich um den ritterschaftlich Lützowschen Anteil von Granzin. Im Schloßregister 1485 werden andere Namen aufgeführt, deren Träger an Pacht entrichten:

| |

| − | * Hans Burmester.....1 M , 4 ß

| |

| − | * Hinrik Wandelman...2 M, 8 ß

| |

| − | * Ghereke Hintzeman..1 M

| |

| − | * Henneck Roder......1 M

| |

| − | * Werneke Greve......1 M

| |

| − | * Summe..............6 M, 12 ß.

| |

| − | | |

| − | Im Register der einfachen Landbede sind es nahezu die gleichen Namen wie 1479.

| |

| − | | |

| − | Im Jahre 1493 ist im Schloßregister die Pacht für Granzin pauschal mit 7 M, 4 ß angegeben

| |

| − | | |

| − | Ab dem Landbederegister 1462 ist die Hufenverfassung im Dorf zu erkennen, die auch für den ritterschaftlichen Anteil gilt. Auch die Einwohner im ritterschaftlichen Teil sind zur Zahlung der Bede verpflichtet.

| |

| − | | |

| − | Im Kaiserbede-Register aus dem Jahre 1496 sind in den meisten Dörfern die Familien mit dem Bauern, dessen Ehefrau, weiteren Familienangehörigen und Dienstpersonal zahlenmäßig angegeben. Die Quelle (Georg Tessin Bauernlisten des Amtes Boizenburg) nennt für Granzin jedoch nur pauschal die Zahl der Personen.

| |

| − | * Caus Burmeyster.....5 Persomem

| |

| − | * Gopke Claver........5 "

| |

| − | * Hinrick hageman.....2 "

| |

| − | * Kersten Stolemaker..3 "

| |

| − | * Claus Schmid........4 "

| |

| − | * Hennick Roder.......2 "

| |

| − | * Ditke Kruger........2 "

| |

| − | * Ghotke Struve.......3 "

| |

| − | * Peter Schmidt.......2 "

| |

| − | * Hans Loveman........4 "

| |

| − | * Claus Burmeyster....2 "

| |

| − | * Hans Kackemeyster...- "

| |

| − | * Gerke hintzeman.....4 "

| |

| − | * Scheve Merten.......4 "

| |

| − | * Laurens Schmidt.....4 "

| |

| − | * Martin Clanck.......3 "

| |

| − | | |

| − | In der Summe sind das 49 Personen

| |

| − | | |

| − | Im Register der doppelten Landbede von 1538 finden sich erstmalig Angaben zu gewerblichen Tätigkeiten.

| |

| − | + Clawes Burester.....1 1/2 M

| |

| − | idem vor den kroch.1 M

| |

| − | * Gerike Struffe......2 M

| |

| − | * Bene Kroger.........2 M

| |

| − | idem vor den kroch.1 M

| |

| − | * Ostman Schmidt......2 M

| |

| − | * Steffen Hengevos....1 1/2 M

| |

| − | * Jaspar Westvall

| |

| − | 3/4 landes 1 1/2 M

| |

| − | idem vor dat

| |

| − | linnenweverampt 1

| |

| − | * Make Pape...........1 1/2 M

| |

| − | * Achim Smidt.........1 1/2 M

| |

| − | * Achim Hintzeman.....1 1/2 M

| |

| − | * Hinrich Smidt.......1 1/2 M

| |

| − | * Hans Smidt..........1 1/2 M

| |

| − | ' Hans Koepke.........1 1/2 M

| |

| − | * Garloff Smidt..............8 ß

| |

| − | idem vor dat schrodt-

| |

| − | ampt vormach nicht mer....8 ß

| |

| − | * Peter Pyncke...............8 ß

| |

| − | * Thies Hintzeman............-

| |

| − | * Hans Raetke................8 ß

| |

| − | idem vor dat smedeampt.1 M

| |

| − | Es sind folglich zwei Krüge, ein Leineweber, ein Schneider (das schrodtampt), der nicht mehr zu zahlen vermag, und ein Schmied im Dorf vorhanden. Das sind die zur Versorgung vor ort erforderlichen Handwerker. Es fehlen noch der Rademacher und der Schuster.

| |

| − |

| |

| − | Das Amtsregister von 1555 führt die von den Hufenbesitzern zu liefernden Schneidelschweine (Mastschweine) auf.

| |

| − | * Achim Smidt..-1 Stck.

| |

| − | + Achim Hintzman wust, pauper (arm),

| |

| − | is nich mer dem erve, lame frowe, hat eine dochter, um der halven verhoff sich frig zu sein (ist nicht mehr auf dem Erbe, der Hufe, hat

| |

| − | eine lahme Frau und eine Tochter, die wohl mit dem halben Erbe bei der Heirat rechnen kann)

| |

| − | * Peter Smidt giff gelt

| |

| − | + Clawes Maneke giff gelt

| |

| − | + Marten Szander...1 Stck.

| |

| − | | |

| − | Register der doppelten Landbede 1560

| |

| − | * Steffen Hengevos.....2 M

| |

| − | * Calus Burmester......1 172 M

| |

| − | idem kruiggelt.......2 M

| |

| − | * Gereke Struve, Bene Kopke, Claus Maneke, Achim Smith, Henneke Maneke, Henrich Smith und Idel Kopke je 1 1/2 M von 3/4 landeß

| |

| − | * Hans Wiche, Merten Kopke, Hans Ratke und Claus Smith, kather je 8 ß.

| |

| − | | |

| − | Laut Amtsregister zahlen Clauß Maneke (Hinrich Maneke) und Achim Smidt 1 ß 16 & Geldpacht und 6 Schffl Hafer, Merten Smidt, Helmke Maneke (Henneke Maneke) 16 & Geldpacht und 6 Schffl. Hafer, Claß Burmester 20 & und Hans Wiche 8 & Geldpacht.

| |

| − | | |

| − | 1569 und 1570 zahlen die Bauern an doppelter Landbede 1 M und 8 ?, Clauß Burmester auch 2 M vom Kroge,, Steffen Hengevos zahlt für eine Doppelhufe 2 M, die Cossaten Hans Wiche, Merten Kopke und Hans Ratke 8 ß, letztere auch 8 ß vom schmiedeampt.

| |

| − | | |

| − | Die Amtsregister 1577 und 1584 führen neben den Geldpachten und Pachthaferabgaben auch Ablagergeldt für 4 1/2 huefen 3 fl, 22 ß, 6 &, dazu 1 Giftochsen (mit Bennin), 1 giftschaf, 5 schneidelschweine und 8 rauchhühner.

| |

| − | Ablagergeld konnte für Jagdablager und seltener für Reiseablager anfallen.da die bauern verpflichtet waren bei jagden und Reisen den Grundherrn mit seinem Gesinde unterzubringen und zu verpflegen. Die Ablagergeldzahlungen hatten sich als Entschädigung für Nichtinanspruchnahme zu eine ständigen Steuer entwickelt. Die Naturalbesteuerung mit Ochsen, Schafen und Rauchhühnern war als weitere Abgabe üblich, Rauchhühner je Rauch,d.h. je selbständigen ländlichen Haushalt.

| |

| − | | |

| − | IM Register der doppelten Landbede 1585 zahlen Achim Burmester, Christoff Schieve, Hans Schmit, Hinrich Maneke, Hanneke Maneke und Frentz Schmit je 1 fl, Achim Burmester zusätzlich vom kroge 2 fl, 6 ß, sowie die Kätner Claves Schmit, Herman Weiche und Merten Schmoldow 8 ß, letzterer vom schneiderambte 4 ß, der koster vom schneiderambte 4 ß und Achim Schroeder vom handwercke 4 ß.

| |

| − | | |

| − | | |

| − | | |

| − | | |

| − | | |

| − | Die Struktur der Feldmark wird von dem hohen Anteil der Allmende (Wald, Wiese) geprägt. Die Feldmark wird nicht dreifeldrig angelegt gewesen sein. Das ist begründet in den heterogenen natürlichen Bedingungen mit stetem aber ungleichmäßigem Wechsel von Feld, Wiese und Wald. Das hat zur Ausbildung einer größeren Zahl von Blockgewannen unterschiedlicher Größe geführt. Diese werden jeweils wie die Gewanne einer Dreifelderwirtschaft in Streifen für die einzelnen Hufen eingeteilt gewesen sein. Auf Grund der unterschiedlichen Größe der Blöcke werden die Hufen und Katen nicht an allen Blöcken Anteil gehabt haben. Für diese Blockgewannstruktur der Feldmark werden auch die häufigen Hochwässer eine Rolle gespielt haben, die zur bevorzugten Ackernutzung der höher gelegenen Flächen führen musste. Der hohe Anteil der Allmende war insbesondere im nördlichen Teil der Feldmark, in der Rense zu finden. Die Schweinemast wurde durch die Eichel und Eckernmast in der Rense betrieben. Dort weisen die Flurnamen wie Eckerkamp und Kaben noch auf die Schweine-Waldmast hin.

| |

| − | | |

| − | Diese natürlichen Bedindungen mussten zu weniger intensiver Ackernutzung zugunsten der Viehwirtschaft führen.

| |

| − | | |

| − | ==Granzin von der Zeit der Reformation bis zum Dreißigjährigen Krieg (1500 bis 1648)==

| |

| − | | |

| − | Im Jahre 1640 noch während des Dreißiglährigen Krieges wurde der der noch vorhandene Bestand in den Dörfern erfasst.

| |

| − | | |

| − | ''Grantzin''

| |

| − | In diesem Dorff wohnen nebenst dem Schulten noch 2 halbe Huefner und 1 Köther.

| |

| − | | |

| − | # Der Schulte Claus Burmeister hatt 1 Kuhe, 2 Ochsen und 4 Schffl. Rocken geseyet

| |

| − | # Hans MÄrtens, ein Halb Huefener hatt 2 Kühe, 1 Pferdt und 3 Schffl. Rocken Möllnsches maß geseyet

| |

| − | # Hermann Mertens ein Halb Huefener hatt 1 Kuhe, 1 Pferdt und 3 Schffl. Rocken geseyet

| |

| − | # Jürgen Schröder, ein Küther hatt 2 Kühe, 2 Stiere und 7 Schffl. Rocken geseyet

| |

| − | | |

| − | In gutem ZustandeJ.P.M (B) in diesem Dorffe gehabt:

| |

| − | + 5 Halbe Huefener ohn den Schulten und 4 Köher

| |

| − | + ganz wüst 3 halbe Huefener und 3 Köther

| |

| − | + Dieses Dorf gehört u.g.F (unserem gnädigen Fürsten) nicht allein, sondern haben die Lützows darinnen

| |

| − | 5 Halbe Huefener, 18 Köther, so ... auch vorwüstet und nicht alle mehr vorhanden.

| |

| − | | |

| − | ==Granzin nach dem Dreißigjährigen Krieg bis zum Jahre 1800==

| |

| − | | |

| − | Im Beichtkinderverzeichnis der Pfarre Granzin aus dem Jahre 1704 führt der Pfarrer Simon Andreas Strack für das Dorf Granzin auf:

| |

| − | * Strack, Simon Andreas..........53 Pastor

| |

| − | " , Anna Christina.........42 Ehefrau

| |

| − | " Hyppolita Christina Stracks.17 Tochter

| |

| − | Kinder: Hedwig Johann 10, Margreta Maria 8, Jacob bernhard 21 Tage

| |

| − | Maria Vossen...........22 Magd

| |

| − | * Nohm, Jochim..........58 Küster, E. Elisabet Margr. 56

| |

| − | " Johann..........26 S.

| |

| − | " Jochim..........24 S.

| |

| − | " Simon...........20 S.

| |

| − | " An Lieske Nohms 22 T.* Mundt,

| |

| − | * Mundt Jochim..........24 Schultze

| |

| − | " Magdalena.......18 E.

| |

| − | Kinder: Catrin Magdalenen 1/4 , Dirne Maria Boten 13

| |

| − | Martens Hinrich........26 Knecht

| |

| − | Bolt Jochim............22 Knecht

| |

| − | Schmidts Catrin....18 Magd

| |

| − | " Hanß...............16 Jung

| |

| − | * Schmidt Jochim........57 Hüfner

| |

| − | Maria Schmidts 23 T.

| |

| − | " Hinrich........15 S.

| |

| − | Kinder: Frantz 12

| |

| − | * Martens Hanß..........35 Hüfner

| |

| − | " Maria.........32 E.

| |

| − | Dortie Martens 14 T.

| |

| − | Kinder: Liese 7, Frantz 5, Magdalena 1

| |

| − | Schmidt jochim.........21 Knecht

| |

| − | Trin Jürgens.....25 Magd

| |

| − | * Brandt Jochim.........33 Hüfner

| |

| − | " Liese..........35 E.

| |

| − | Kinder: Maria 9, Trin 5, Jochim 3

| |

| − | Brandt Hanß..........26, Bruder als Knecht

| |

| − | Schmidt Johan.........15 JUnge

| |

| − | * Martens Frantz.......34 Coßate

| |

| − | " Maria........46 E.

| |

| − | Schöder Hanß..........17 Stiefsohn

| |

| − | Trin Schröders 15 Stieftochter

| |

| − | Kiner: Stoffer 6, Magdalena 1/2, und Stiefsohn Jochim Schröder 13

| |

| − | * Bolt Hinrich.........32 Coßate

| |

| − | " Margreta........31 E.

| |

| − | Kinder: Hans Hinrich 5, Anna 2, Maria 1/4

| |

| − | " Catrin..........57 Mutter

| |

| − | " Frantz..........18 Bruder als Knecht

| |

| − | * Nörring Clauß.........50 ehem.Schultze, Jurat

| |

| − | Trin Kocks........17 Dirne

| |

| − | Dirne:Trin Klockmans 13

| |

| − | | |

| − | Folgende sind Unterthanen des H. Drostes von Scheitern, zu dem adelichen Gute Tüschau gehörig, unter das Ampt Wittenbuirg, in Grantzien wohnende:

| |

| − | * Bädeker Jochim.........47 Hüfner

| |

| − | " Trin...........46 E.

| |

| − | " Jochim.........17 S.

| |

| − | Kinder: Hinrich 12, Frantz 8, Ludwig 6, Hedwig 1/2

| |

| − | Schefe Hinrich........26 Knecht

| |

| − | * Bentien, Hinrich........40 Einlieger

| |

| − | " Trin...........30 E.

| |

| − | Kinder: Liese 8, Maria 4, Hinrich 1

| |

| − | * Kock Hinrich........50 Hüfner

| |

| − | " Anna...........40 E.

| |

| − | " Jürgen.........22 S.

| |

| − | " Johann.........15 S

| |

| − | Kinder: Maria 13, Anna 9, Jochim 6

| |

| − | * Klockman Hinrich.......52 Hüfner

| |

| − | " Elsche........50 E.

| |

| − | " Hinrich.......23 S.

| |

| − | Elsche Klockmans 17 T.

| |

| − | Liese Klockmans 15 T.

| |

| − | Kinder: Jochim 11, Greta 7

| |

| − | * Schmidt Hanß...........28 Hüfner, E:Maria 26

| |

| − | " Margreta.......52 Mutter

| |

| − | " Clauß..........16 Bruder

| |

| − | Dorthie Schmidts 38 Schwester

| |

| − | Marie Schmidts...23 Schwester

| |

| − | Bruder Christian.......13

| |

| − | * Bolt Hanß..............38 Einlieger

| |

| − | " Liese.............36 E.

| |

| − | Maria Kocks.......25 T.

| |

| − | " Clauß.............15 S

| |

| − | Klockman Hinrich.........52 Einlieger

| |

| − | * Käupe Hanß..............40 Coßate

| |

| − | " Anna..............38 E.

| |

| − | " Jochim............15 S.

| |

| − | Kinder: Johann 12, Trin 5, Stoffer 1

| |

| − | * Hengevoß Hanß...........50 Coßate

| |

| − | " Anna...........50 E.Kinder: Charlotte 8, Hedewig 4, Stieftochter Maria Käupem 10

| |

| − | Schefe Hanß...........16 Stiefsohn

| |

| − | * Käupe Jürgen..........30 Coßate, E: Maria

| |

| − | " Jochim..........56 Schwiegervater, E: Trin

| |

| − | * Hengevoß´Johan..........32 Coßate

| |

| − | " Liese..........30 E.

| |

| − | Kinder: Hans 12, Johan 5, Greta 2

| |

| − | | |

| − | Folgende Unterthanen gehören dem H. Landrath von Lützow nach Dreylützow unter dem Ampt Wittenburg, in Grantzien wohnende

| |

| − | | |

| − | *Jürgens Johan ........50 Coßate

| |

| − | " Liese.........40 E.

| |

| − | Maria Jürgens.18 T.

| |

| − | Kinder: Elsche 12, Jochim 7, Liese 5, Johan 1

| |

| − | * Arens Hinrich.......28 Coßate

| |

| − | " Liese.........32 E.

| |

| − | Kinder: Hinrich Wilhelm 6 Wochen

| |

| − | " Daniel........50 Vater, E: Trin

| |

| − | Maria Wichen,.15 Dirne aus Bennien

| |

| − | * Hengervoß Hinrich.......28 Coßate,,,E: Dortie 24

| |

| − | Prüß Stoffer.......50 Stiefvater, E: Trin 57

| |

| − | Maria Mütelsß.16 Dirne, aus Bennien

| |

| − | *Schröder Rudolph.......30 Hüfner

| |

| − | " Anna..........30 E.

| |

| − | Kinder : Clauß 7, Frantz 4, Maria 2

| |

| − | Trin Schmidts....56 Witwe

| |

| − | | |

| − | Folgende Unterthanen gehören H. Hauptmann Türken nach der harst unter das Ampt Wittenburg, noch in Grntzien wohnende.

| |

| − | | |

| − | * Abel Joachim.........36 Coßate

| |

| − | " Elsche..........35 E.

| |

| − | Kinder: Maria 12, Jochim 10, Anna 8, Elsche 6, Trin 5, Greta 3

| |

| − | " Hinrich.........34 Bruder als Knecht

| |

| − | * Martens Hinrich.........38 Coßate

| |

| − | " Maria...........30 E.

| |

| − | Kinder: Frantz 10, Jochim 8, Jürgen 5, Dortie 2

| |

| − | Hengevoß Hinrich..........56 Stiefvater

| |

| − | Rebecca Catrin...17 Dirne

| |

| − | * Barckhahn Hinrich.........46 Coßate

| |

| − | " Anna.............36 E.

| |

| − | Kinder: Jochim 12, Greta 9, Hans 7,Maria 5, Liese 1

| |

| − | " Maria............60 Mutter

| |

| − | Hanneman Peter.........28 Knecht, aus bennien

| |

| − | Liese Käupen..17 Dirne

| |

| − | * Maneke Hinrich.........36 Coßate

| |

| − | " Anna............38 E.

| |

| − | Kinder: Jochim 12, Maria 10, Hans 8, Anna 6, Elsche 4, trin 2, Simon 1/2

| |

| − | " Susanna.........70 Mutter

| |

| − | * Krüger Zacharias.......48 Kuhhirte

| |

| − | " Liese...........42 E.

| |

| − | Kinder: Jürgen 12, Anna 8, Jochim 2

| |

| − | Maria Krügers..14 T.

| |

| − | * Martens Hans...........48 Schäfer

| |

| − | " Trin...........44 E.

| |

| − | " Maria..........16 T.

| |

| − | Kinder: Jürgen 7, Dortie 4, Hinrich 2

| |

| − | | |

| − | ==Granzin im 18. Jahrhundert==

| |

| − | | |

| − | Im Jahre 1819 wurde in Mecklenburg eine Volkszählung durchgeführt. In einer zusammenfassenden Darstellung hat der Historiker Franz Schubert die in den Orte vorhandene Gamilie auf gelistet. In Granzin teilt sich seine Darstellung auf die drei Grundherrschaften auf.

| |

| − | | |

| − | '''Granzin. Domanialer Anteil''' 39 Familiennamen

| |

| − | *Baarfoth......Francke.....Hammer......Martens....Remer.......Schmidt

| |

| − | *Becker........Garde.......Hengevoß....Meinke.....Reusch......Schröder

| |

| − | *Behncke.......Gaude.......Horn........Möller.....Römling.....Stamer

| |

| − | *Bentin........Gefert......Jürß........Mundt......Röpke.......Vernunft

| |

| − | *Boldt.........Gothmann....Koch........Preuß......Rump........Voß

| |

| − | *Brokmüller....Grabbe......Lichtwerk...Rammer.....Scharnberg..Zecher

| |

| − | | |

| − | '''Granzin, Boyescher Anteil''' 19 Familiennamen

| |

| − | *Abel..........Burmeister..Janßen......Langhans....Martens.....Schaefer

| |

| − | *Barckhahn.....Eckermann...Klockmann...Lemm........Nieland.....Schröder

| |

| − | *Behnck........Güßmann.....Koch........Mahncke.....Rosenberg...Schütt...:Voß

| |

| − | | |

| − | '''Granzin, Tüschower Anteil''', 38 Familiennamen

| |

| − | *Ahrens.......Brockmüller..Hamann.....Jürß........Martens......Stamer

| |

| − | *Albrecht.....Dahlenburg...Hamm.......Kock........Prüß.........Strube

| |

| − | *Bätcker......Evers........Hausfeld...Kruse.......Reichard.....Trost

| |

| − | *Ballhorn.....Franck.......Hengevoß...Lemm........Schmidt......Twesten

| |

| − | *Barckhahn....Gutenrath....Henning....Lübcke......Schröder.....Voß

| |

| − | *Benecke......Gutmann......herwig.....Mahncke.....Schuer.......Wulff

| |

| − | *Boldt........Hagemann

| |

| − | | |

| − |

| |

| − | .

| |

| | | | |

| | ==Kontakte== | | ==Kontakte== |

| − |

| |

| − |

| |

| − | [[Kategorie:Ort]]

| |