Die Geschichte von Doberan als Chronologie: Unterschied zwischen den Versionen

| (33 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 13: | Zeile 13: | ||

;1167 | ;1167 | ||

| − | :Pribislaw wird nach Taufe belehnt mit | + | :Pribislaw wird nach Taufe belehnt mit Obotritenreich |

;1171 | ;1171 | ||

| Zeile 29: | Zeile 29: | ||

;1179 | ;1179 | ||

| − | :Kloster zerstört und Mönche getötet | + | :Kloster zerstört und 78 Mönche getötet |

;1186 | ;1186 | ||

| Zeile 43: | Zeile 43: | ||

:Weihe der rom. Kirche durch Bischof Brunward | :Weihe der rom. Kirche durch Bischof Brunward | ||

| − | ; | + | ;1275, um |

:verm. mit Umbau zur got. Kirche begonnen | :verm. mit Umbau zur got. Kirche begonnen | ||

| − | ;1280 ab | + | ;1280, ab |

:Bau weiterer Wirtschaftsgebäude | :Bau weiterer Wirtschaftsgebäude | ||

| Zeile 72: | Zeile 72: | ||

;1368 | ;1368 | ||

| − | :Bischof von Bülow | + | :Schlussweihe der gotischen Kirche durch Bischof von Bülow |

;1402 | ;1402 | ||

| Zeile 78: | Zeile 78: | ||

;1478 | ;1478 | ||

| − | :Provinzialkapitel für Klöster nach | + | :Provinzialkapitel für Klöster nach Doberan einberufen |

;1530 | ;1530 | ||

| Zeile 88: | Zeile 88: | ||

;1586 | ;1586 | ||

| − | :Generalrestaurierung Kirche durch Elisabeth | + | :Generalrestaurierung Kirche durch Elisabeth(Herzogin von Güstrow) |

;1610 | ;1610 | ||

| Zeile 116: | Zeile 116: | ||

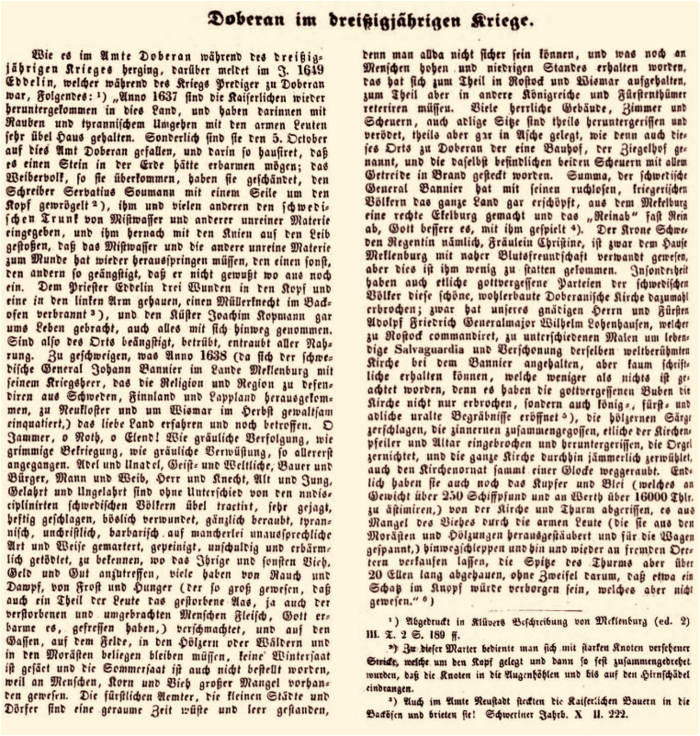

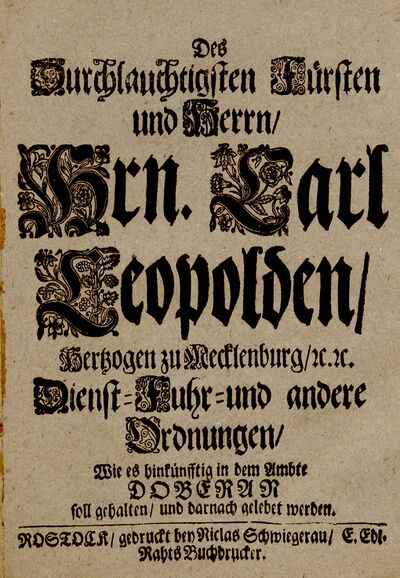

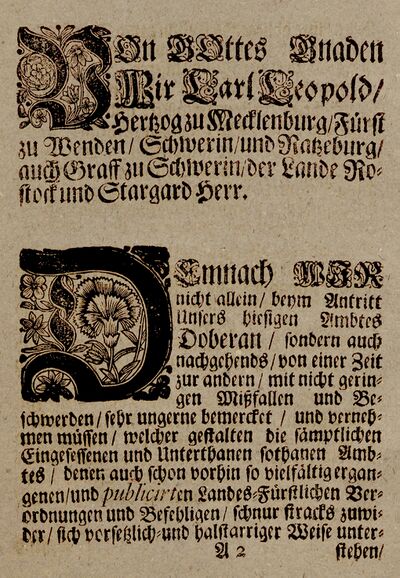

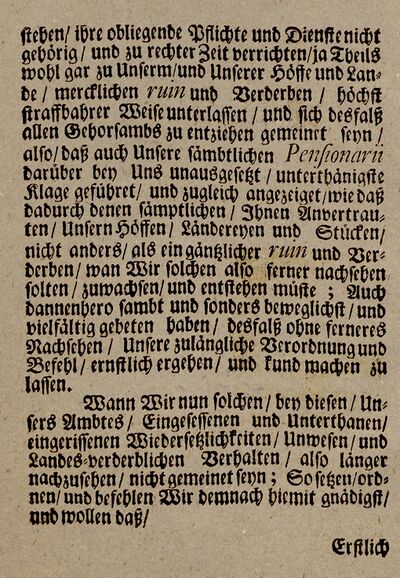

;1707 - 1713 | ;1707 - 1713 | ||

| − | :Prinz(seit 1713 | + | :Prinz(seit 1713 Herzog) Karl Leopold residiert in Doberan |

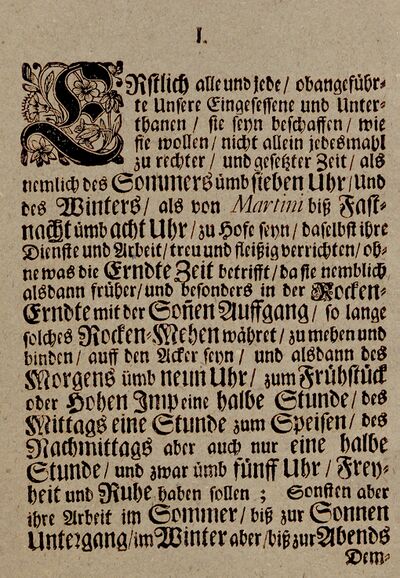

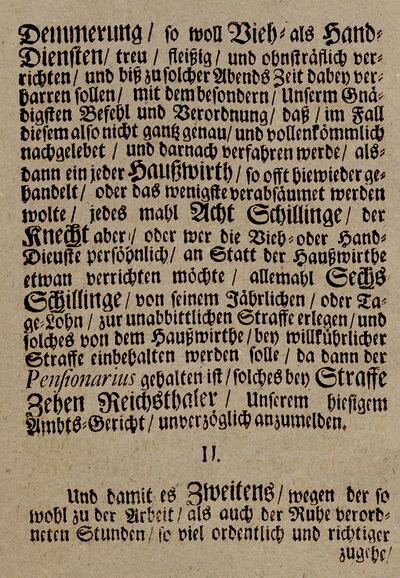

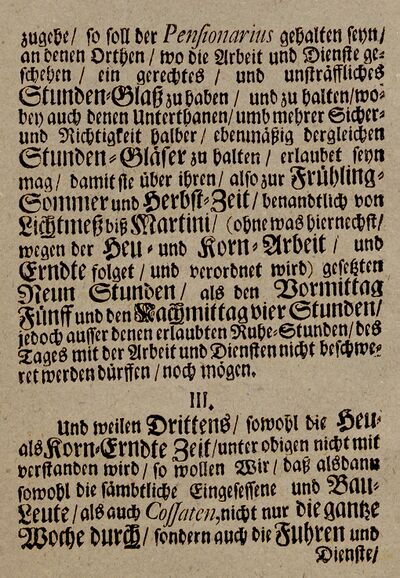

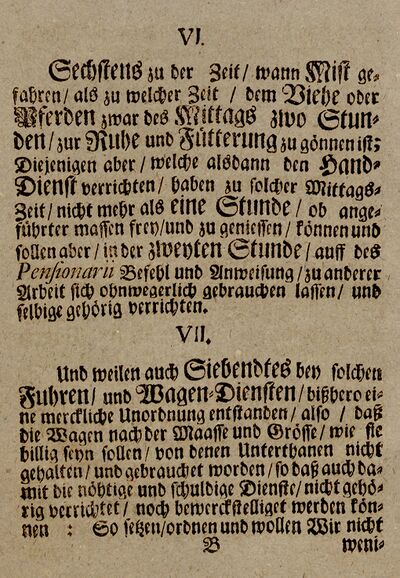

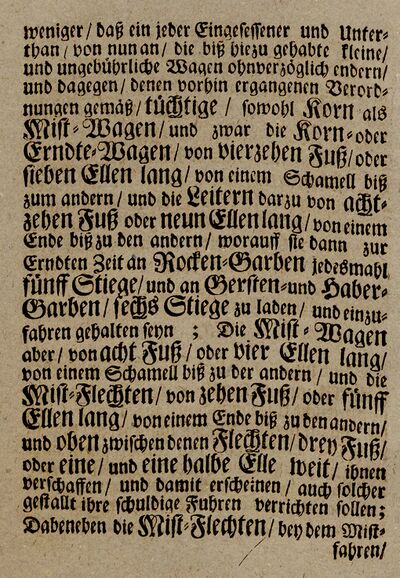

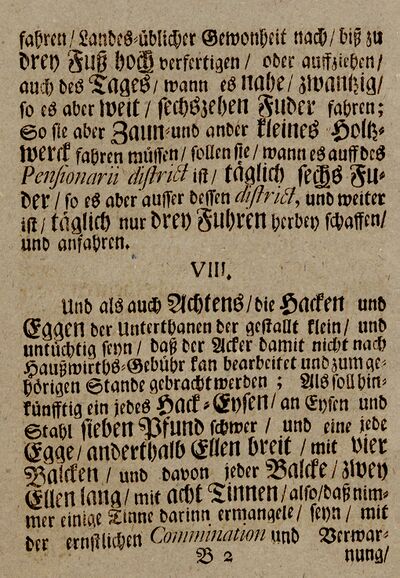

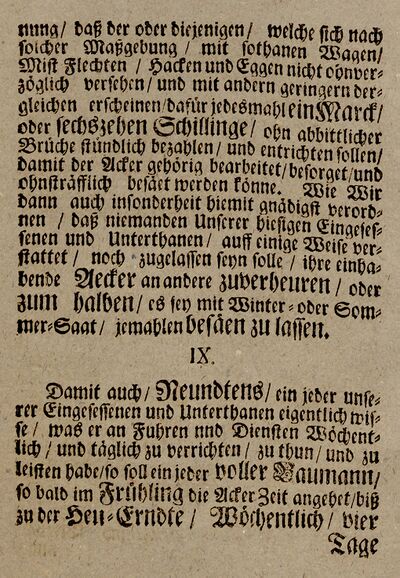

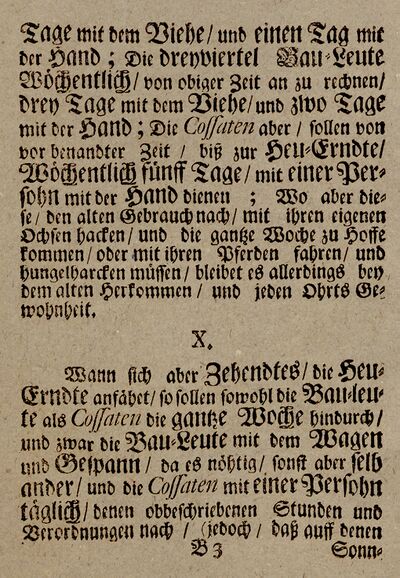

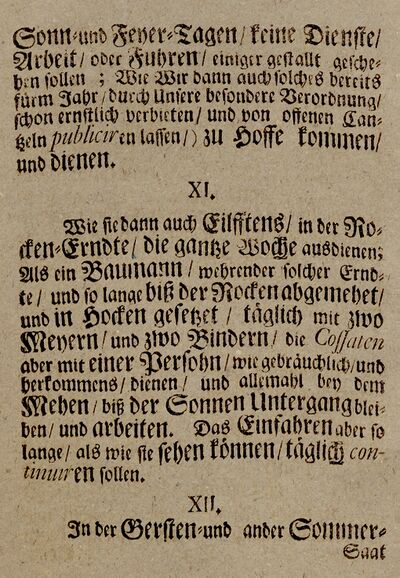

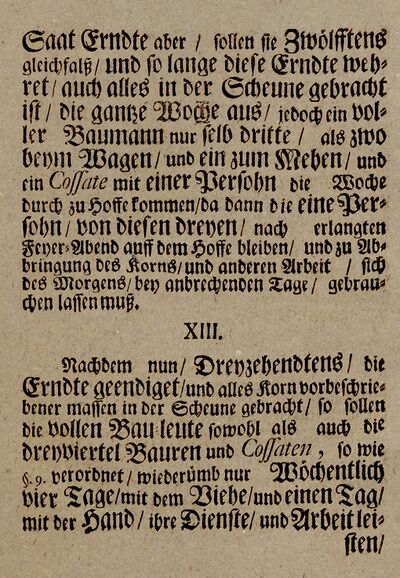

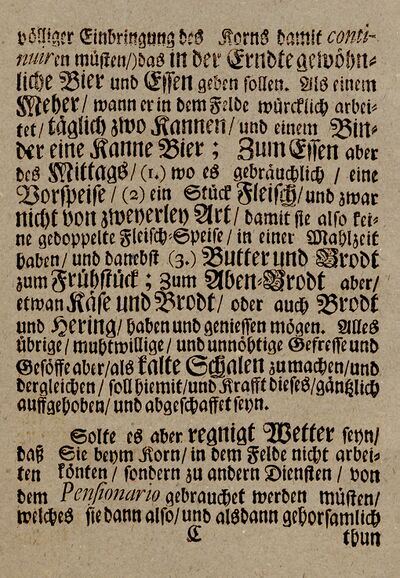

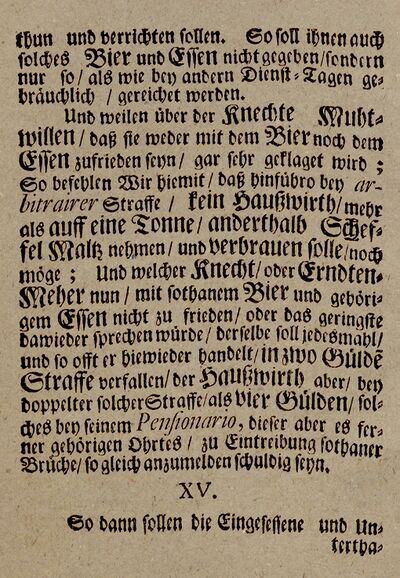

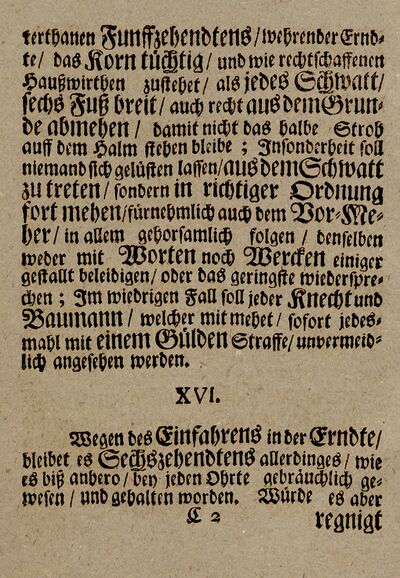

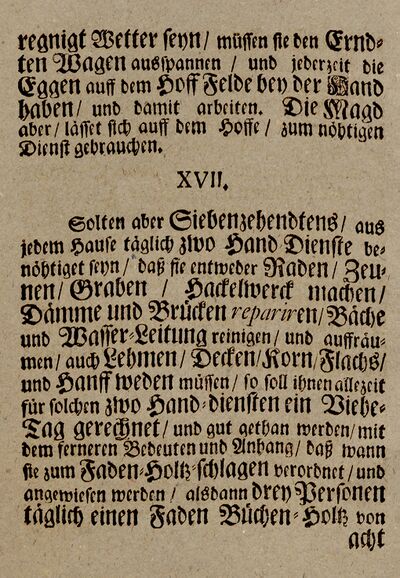

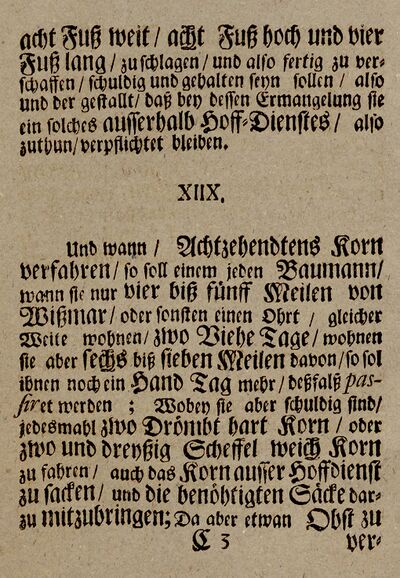

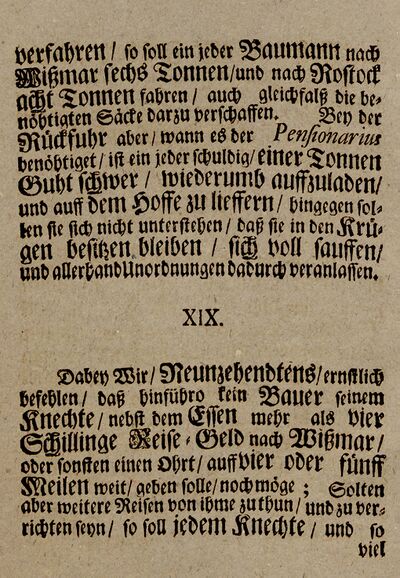

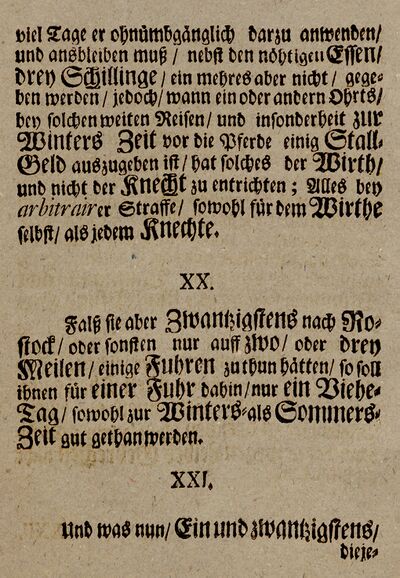

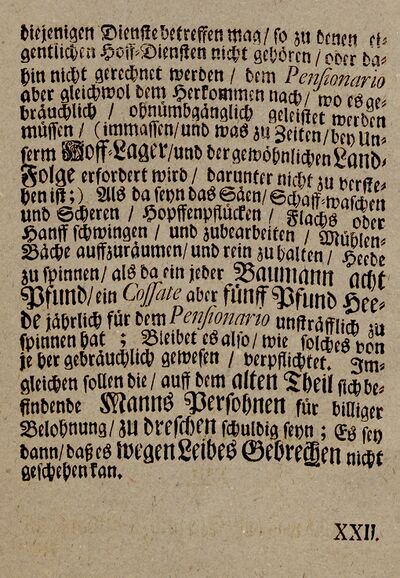

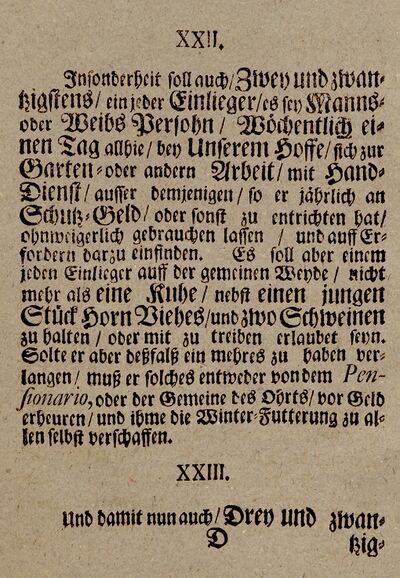

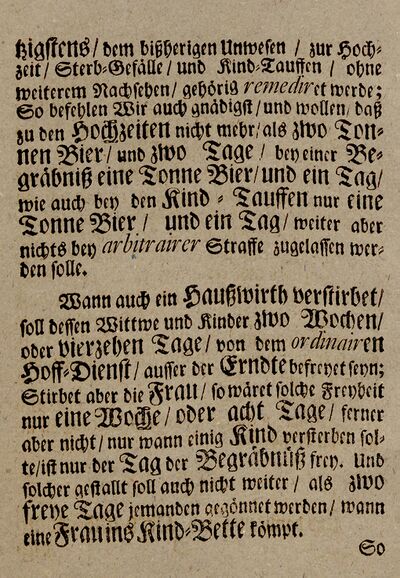

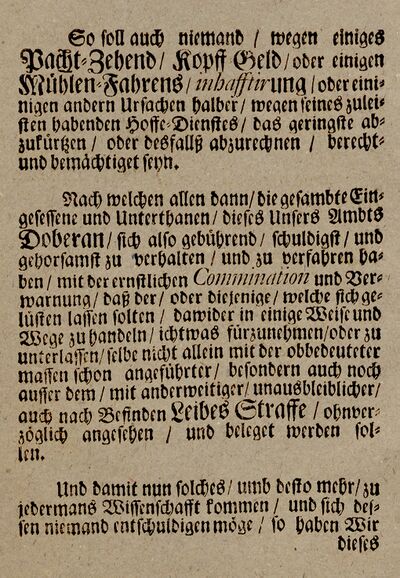

:Verordnungen von 1709: | :Verordnungen von 1709: | ||

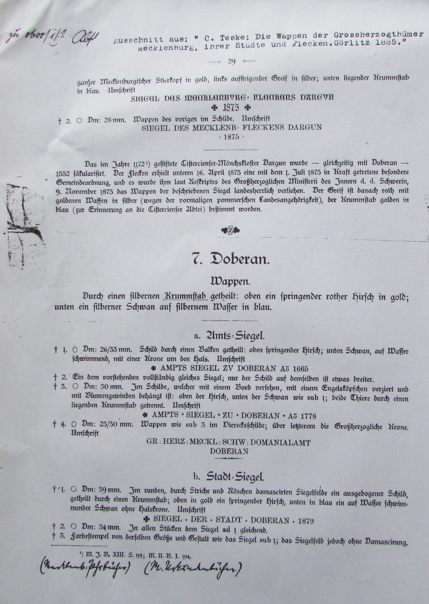

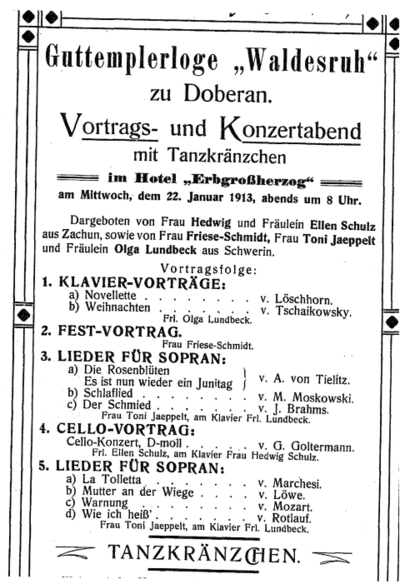

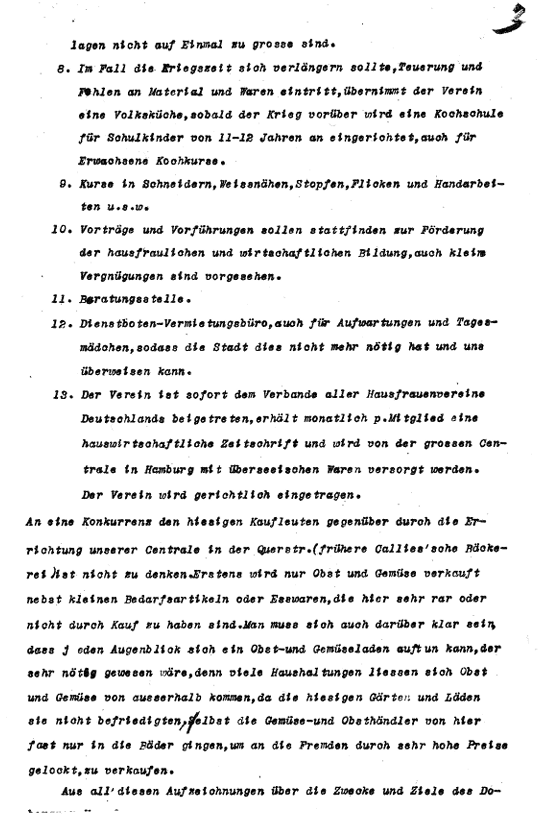

[[Datei:Dob1302.jpg|thumb|400px|zentriert|]] | [[Datei:Dob1302.jpg|thumb|400px|zentriert|]] | ||

| Zeile 144: | Zeile 144: | ||

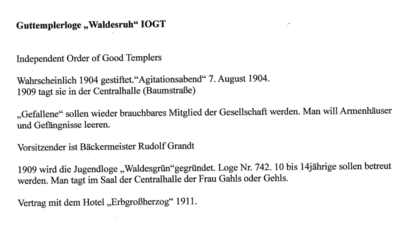

[[Datei:Dob1326.jpg|thumb|400px|zentriert|]] | [[Datei:Dob1326.jpg|thumb|400px|zentriert|]] | ||

;1716 | ;1716 | ||

| − | : | + | :Lindenhof erhält Schankrecht u. wird Krug u. Poststation |

;1717 | ;1717 | ||

| Zeile 163: | Zeile 163: | ||

;1763 | ;1763 | ||

| − | :Torhaus, | + | :Torhaus, vermutlich älteste Gebäude nach der Säkolarisierung |

;1767 | ;1767 | ||

| Zeile 172: | Zeile 172: | ||

;1782 | ;1782 | ||

| − | :zweite | + | :zweite Schulstelle, bis zu 150 Schüler pro Klasse |

;1783 | ;1783 | ||

| − | :Wohnhaus Kammerhof durch Seydewitz gebaut | + | :Wohnhaus Kammerhof durch Johann Christoph von Seydewitz gebaut |

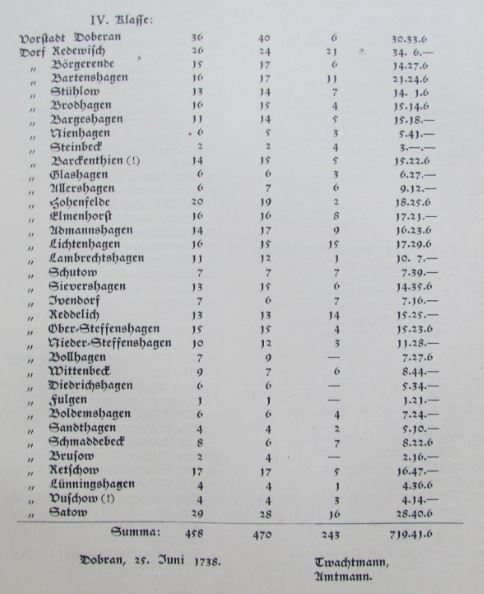

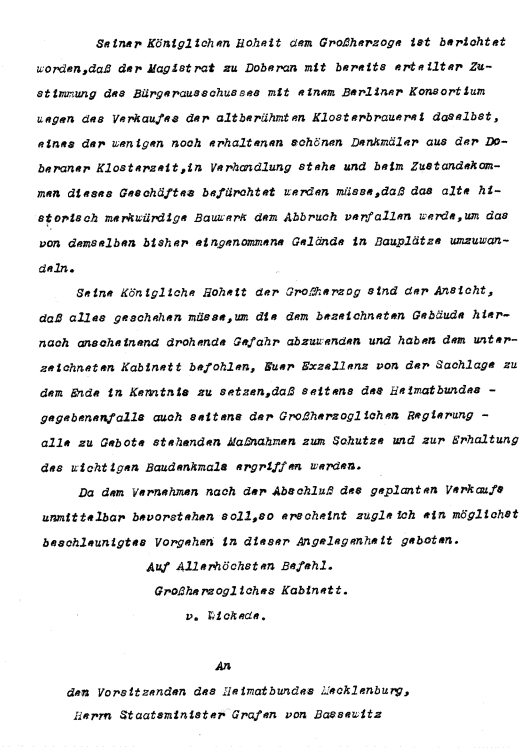

[[Datei:Becker Lichtenberg 25 Mai 1788.jpg|thumb|300px|zentriert|Auszug aus dem Tagebuch von Hermann Friedrich Becker über seine erste Begegnung mit Georg Christoph Lichtenberg am 25.Mai 1788 in Göttingen)]] | [[Datei:Becker Lichtenberg 25 Mai 1788.jpg|thumb|300px|zentriert|Auszug aus dem Tagebuch von Hermann Friedrich Becker über seine erste Begegnung mit Georg Christoph Lichtenberg am 25.Mai 1788 in Göttingen)]] | ||

| Zeile 182: | Zeile 182: | ||

;1793 -1801 | ;1793 -1801 | ||

| − | :Bauten von Seydewitz(Logier-, Amts-, | + | :Bauten von Seydewitz(Logier-, Amts-,Badehaus) |

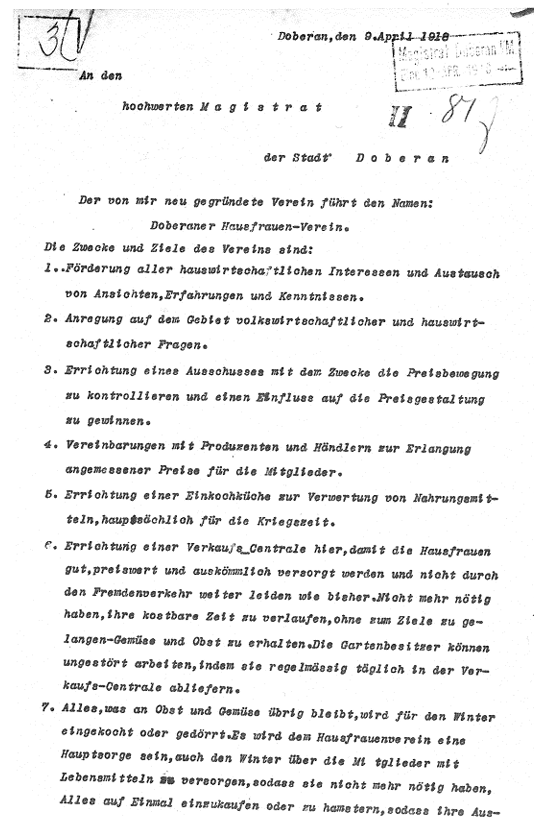

| + | [[Datei:Dob1840.png|500px|zentriert]] | ||

;1795 | ;1795 | ||

| Zeile 195: | Zeile 196: | ||

;1798 | ;1798 | ||

:540 Gäste, dar. Hufeland und Thaer | :540 Gäste, dar. Hufeland und Thaer | ||

| − | + | ;frühes 19. Jahrhundert | |

| + | :Trachten | ||

| + | [[Datei:Dob1845.png|500px|zentriert]] | ||

;1801 | ;1801 | ||

:Errichtung eines Damenbades in Heiligendamm | :Errichtung eines Damenbades in Heiligendamm | ||

;1801 – 1836 | ;1801 – 1836 | ||

| − | :Schaffung der Bauten Severins | + | :Schaffung der Bauten Severins in Doberan und Heiligendamm |

;1802 | ;1802 | ||

| Zeile 212: | Zeile 215: | ||

;1806 | ;1806 | ||

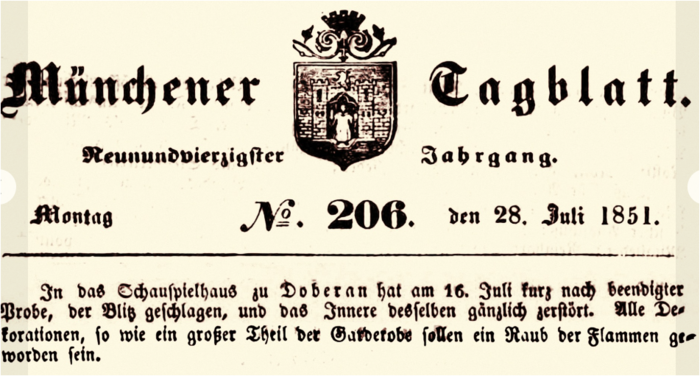

| − | :erste Vorstellung im Schauspielhaus(Graf Hahn) | + | :erste Vorstellung im Schauspielhaus(Sponsor Graf Hahn von Basedow) |

;1807 | ;1807 | ||

| Zeile 223: | Zeile 226: | ||

:Albrecht Daniel Thaer | :Albrecht Daniel Thaer | ||

[[Datei:M145.PNG|700px|zentriert]] | [[Datei:M145.PNG|700px|zentriert]] | ||

| + | |||

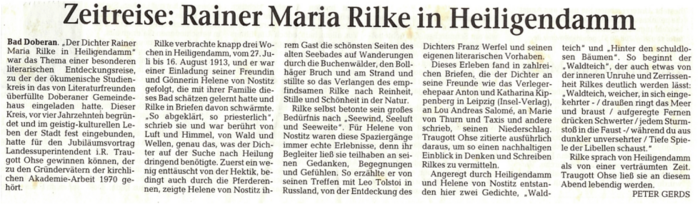

| + | ;1813 | ||

| + | [[Datei:Dob1835.png|700px|zentriert]] | ||

==bis zur Reichseinigung (bis 1871)== | ==bis zur Reichseinigung (bis 1871)== | ||

| Zeile 245: | Zeile 251: | ||

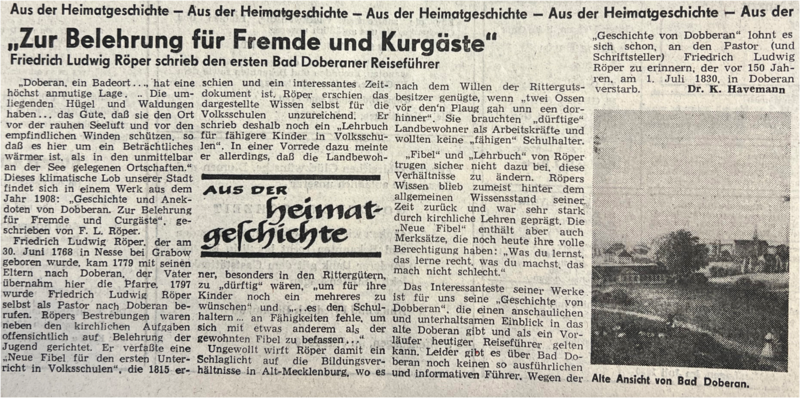

:Friedrich Ludwig Röper | :Friedrich Ludwig Röper | ||

[[Datei:M171.PNG|800px|zentriert]] | [[Datei:M171.PNG|800px|zentriert]] | ||

| + | <br clear="all"/> | ||

[[Datei:Dob1519.PNG|800px|zentriert]] | [[Datei:Dob1519.PNG|800px|zentriert]] | ||

| Zeile 284: | Zeile 291: | ||

;1835 | ;1835 | ||

[[Datei:Dob1521.PNG|700px|zentriert]] | [[Datei:Dob1521.PNG|700px|zentriert]] | ||

| + | :Wilhelm von Humboldt in Doberan | ||

| + | [[Datei:Dob1833.png|700px|zentriert]] | ||

| Zeile 397: | Zeile 406: | ||

;1879 | ;1879 | ||

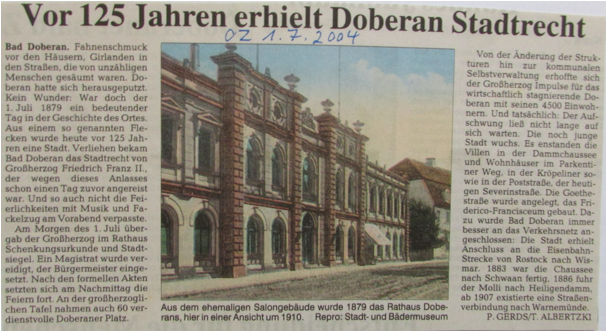

| − | + | *Doberan erhält Stadtrecht | |

| − | [[Datei: | + | *Der Großherzog Friedrich Franz II. veranlasste die Erhebung Doberans zur Stadt. Bis es so weit war, vergingen allerdings Jahre, wurde eine Kommission gegründet, die die Stadteinweihung vorbereitete. Erster Bürgermeister war 1879 Wilhelm Schmidt. |

| − | : | + | *Hinter der Nummer A 500 versteckt sich der Anfang der Stadt Bad Doberan. In der Akte, die sich im Stadtarchiv befindet, liegt die Dotationsurkunde vom 24. Juni 1879, 19 Seiten stark. In der Schrift ist festgehalten, wie das Stadtgebiet aufgeteilt ist, wie das Stadtwappen aussieht. Am 1. Juli 1879 erhielt Doberan Stadtrecht. |

| + | *1879 wurde aus dem Flecken eine Stadt. An dieses Ereignis erinnert Friedrich Ruth in einer Jubiläumsschrift anlässlich des 25-jährigen Stadtjubiläums 1904. Hier steht geschrieben, wie sich die Stadt auf die Stadtgründung vorbereitet hat. Es wird von der Stadteinweihung selbst berichtet, wie das Wetter war, wer kam, wie die Leute angezogen waren. | ||

| + | *Großherzog veranlasste Erhebung zur Stadt | ||

| + | *Damals lebten etwa 4500 Einwohner im Flecken Doberan, der im „Verbande des Großherzoglichen Amts Doberan war.“ 1871 kam die Frage auf, ob Doberan künftig als Gemeinde gelten sollte, dem Amt untergeordnet, oder Stadtrecht erhalte. „Großherzog Friedrich Franz II., der von jeher besonderes Interesse für Doberan hegte, wünschte Bewidmung Doberans mit Stadtrecht“, schreibt Friedrich Ruth, Archivregistrator zu Schwerin. Und so wurde in dem Ministerium über Finanzen gesprochen, Ausgaben und Einnahmen aufgelistet, eine Kommission gegründet. Diese befasste sich unter anderem auch mit territorialen Fragen. | ||

| + | *Die Frage, ob der Heilige Damm mit der Stadt zu vereinigen sein würde, verneinte die Kommission. Ebenso war sie gegen den Übergang des Stahlbades an die Stadt. Die Überweisung des Domanial-Arbeitshauses sowie des Kamps befürwortete sie, auch den Durch- und Umbau des Salongebäudes zum städtischen Rathaus. | ||

| + | *Wie Ruth weiter berichtet, stellte sich aber heraus, dass das Gebäude für Rathaus und Bürgermeisterwohnung zu groß sei. Da das Gerichtswesen neu organisiert wurde, wurde hier ebenfalls das Amtsgericht untergebracht. | ||

| + | *Erstes Rathaus wurde das „Salongebäude“ in der August-Bebel-Straße. | ||

| + | *Mit Erhebung Doberans zur Stadt wurde auch eine Stadtkarte sowie ein Eigentümerregister erstellt, das heute noch vorliegt. Zahlen auf der Karte finden sich im Register wieder. So lässt sich herausfinden, dass das Flurstück 612 in Nähe des Münsters zur Kämmerei gehört, die 613 daneben aber der Landesverwaltung, also dem Großherzog. | ||

| + | *Zeitgleich mit der Verleihung des Stadtrechts wurden auch Ordnungen und Regulative erlassen wie die Schulordnung, die Armenordnung oder das Weideregulativ. | ||

| + | (Quelle: Andrea Gläwe Stadtarchiv Bad Doberan 2019) | ||

| + | [[Datei:Dob1774.PNG|500px|zentriert]] | ||

| + | [[Datei:Dob1776.PNG|500px|zentriert]] | ||

| + | [[Datei:Dob1775.PNG|500px|zentriert]] | ||

| + | [[Datei:Dob800.PNG|500px|zentriert]] | ||

[[Datei:Doberan Z58.PNG|700px|zentriert]] | [[Datei:Doberan Z58.PNG|700px|zentriert]] | ||

:Progymnasium eingew.(Puppenh. Beethovenstr.) | :Progymnasium eingew.(Puppenh. Beethovenstr.) | ||

| Zeile 659: | Zeile 681: | ||

[[Datei:DBR168.PNG|600px|zentriert]] | [[Datei:DBR168.PNG|600px|zentriert]] | ||

[[Datei:DBR169.PNG|600px|zentriert]] | [[Datei:DBR169.PNG|600px|zentriert]] | ||

| + | <br clear="all"/> | ||

| + | [[Datei:Dob1855.png|700px|zentriert]] | ||

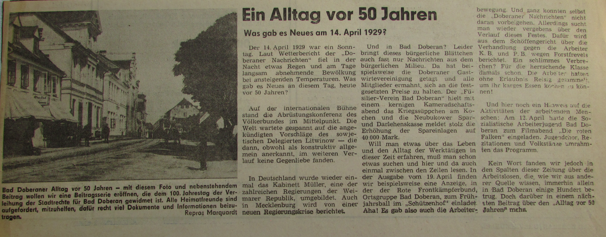

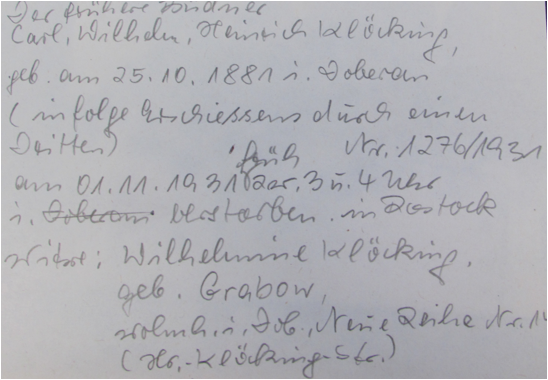

| + | ;1931 | ||

| + | [[Datei:Dob1709.PNG|600px|zentriert]] | ||

| + | [[Datei:Dob1706.PNG|600px|zentriert]] | ||

| + | [[Datei:Dob1704.PNG|600px|zentriert]] | ||

| + | [[Datei:Dob1705.PNG|600px|zentriert]] | ||

| + | [[Datei:Dob1707.PNG|600px|zentriert]] | ||

| + | [[Datei:Dob1708.PNG|600px|zentriert]] | ||

| + | |||

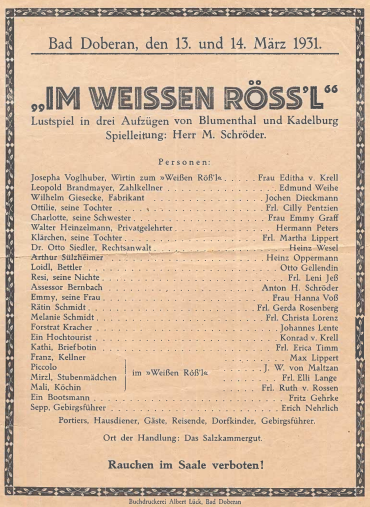

| + | ;um 1930 | ||

| + | :Theatervorführungen in Bad Doberan | ||

| + | :"Im weissen Rössl" | ||

| + | [[Datei:Dob1888.png|600px|zentriert]] | ||

| + | [[Datei:Dob1861.png|600px|zentriert]] | ||

| + | [[Datei:Dob1862.png|600px|zentriert]] | ||

| + | :"Neptuns Musterung im Meeresgrunde" | ||

| + | [[Datei:Dob1863.png|600px|zentriert]] | ||

| + | :? | ||

| + | [[Datei:Dob1868.png|600px|zentriert]] | ||

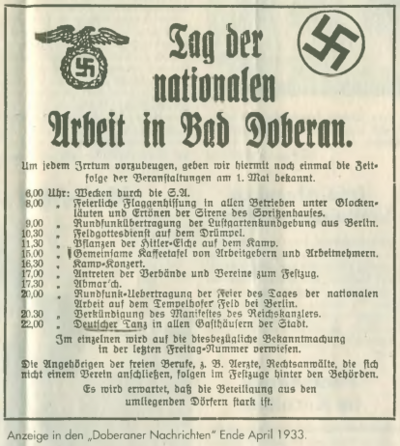

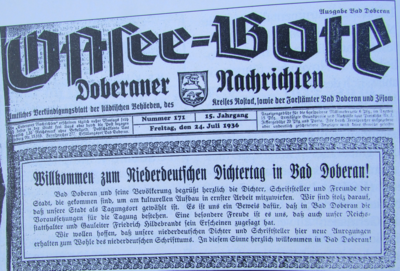

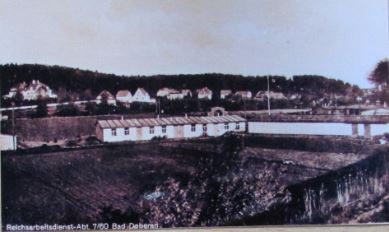

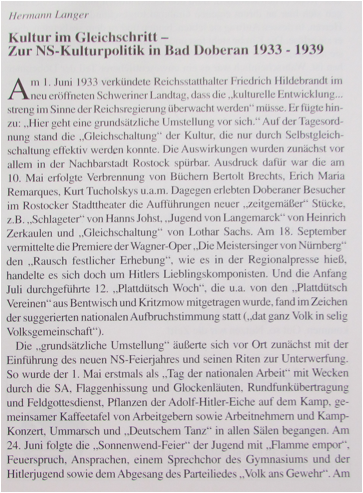

==Drittes Reich (1933-1945)== | ==Drittes Reich (1933-1945)== | ||

| Zeile 790: | Zeile 832: | ||

* Die Beispiele zeigen, daß es in der Region Menschen gab, die sich von dem Regime nicht blenden ließen und ein anständiges, besseres Deutschland der aktiven Humanität und Toleranz verkörperten.(DR. HERMANN LANGER) | * Die Beispiele zeigen, daß es in der Region Menschen gab, die sich von dem Regime nicht blenden ließen und ein anständiges, besseres Deutschland der aktiven Humanität und Toleranz verkörperten.(DR. HERMANN LANGER) | ||

| − | + | ;1938 | |

| + | :"Käsetag" in Bad Doberan | ||

| + | [[Datei:Dob1839.png|500px|zentriert]] | ||

;1939 | ;1939 | ||

:Heiligendamm wird für Heereszwecke beschlagnahmt | :Heiligendamm wird für Heereszwecke beschlagnahmt | ||

| + | :Baderegeln | ||

| + | [[Datei:Dob1842.png|500px|zentriert]] | ||

;1939 | ;1939 | ||

| Zeile 821: | Zeile 867: | ||

;1940 | ;1940 | ||

[[Datei:Doberan Z27.PNG|700px|zentriert]] | [[Datei:Doberan Z27.PNG|700px|zentriert]] | ||

| − | + | [[Datei:Dob1851.png|700px|zentriert]] | |

;1941 | ;1941 | ||

:GmbH-Besitz von Heiligendamm für 1,7 Mio an die Reichsmarine | :GmbH-Besitz von Heiligendamm für 1,7 Mio an die Reichsmarine | ||

| − | + | :Alltag und Feuerwehreinsatz | |

| + | [[Datei:Dob1846.png|500px|zentriert]] | ||

| + | [[Datei:Dob1847.png|500px|zentriert]] | ||

| + | [[Datei:Dob1848.png|400px|zentriert]] | ||

| + | [[Datei:Dob1850.png|400px|zentriert]] | ||

;1942 | ;1942 | ||

:Heiligendamm erhält schwarzen Tarnanstrich | :Heiligendamm erhält schwarzen Tarnanstrich | ||

| Zeile 845: | Zeile 895: | ||

* Spätestens am Ende des Jahres stellte sich heraus, daß weder die „Sowjets" noch England besiegt waren. Bald machte insgeheim ein geflügeltes Wort die Runde: „Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. “(DR. HERMANN LANGER) | * Spätestens am Ende des Jahres stellte sich heraus, daß weder die „Sowjets" noch England besiegt waren. Bald machte insgeheim ein geflügeltes Wort die Runde: „Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. “(DR. HERMANN LANGER) | ||

[[Datei:Dob668.PNG|400px|zentriert]] | [[Datei:Dob668.PNG|400px|zentriert]] | ||

| − | + | :Unterbringung von Flüchtlingen | |

| − | + | [[Datei:Dob1844.png|500px|zentriert]] | |

| Zeile 874: | Zeile 924: | ||

;1943 | ;1943 | ||

:einziger Bombenangriff auf Heiligendamm (1 Toter, einige Verletzte) | :einziger Bombenangriff auf Heiligendamm (1 Toter, einige Verletzte) | ||

| − | + | :Alltag | |

| + | [[Datei:Dob1843.png|500px|zentriert]] | ||

;1944 | ;1944 | ||

[[Datei:Dob669.PNG|300px|zentriert]] | [[Datei:Dob669.PNG|300px|zentriert]] | ||

| Zeile 975: | Zeile 1.026: | ||

[[Datei:DBR160.PNG|600px|zentriert]] | [[Datei:DBR160.PNG|600px|zentriert]] | ||

[[Datei:Dob1560.PNG|600px|zentriert]] | [[Datei:Dob1560.PNG|600px|zentriert]] | ||

| + | [[Datei:Dob1710.PNG|600px|zentriert]] | ||

| + | |||

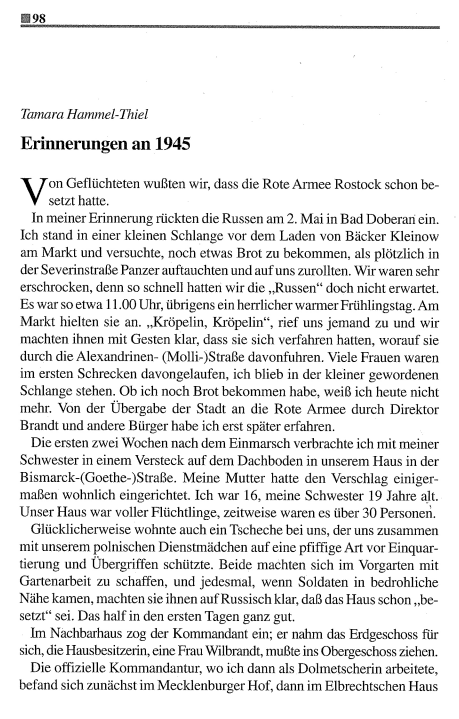

'''Archivtag – 06.05.2015''' | '''Archivtag – 06.05.2015''' | ||

| Zeile 1.006: | Zeile 1.059: | ||

[[Datei:Doberan J Chronologie1.PNG|500px|zentriert]] | [[Datei:Doberan J Chronologie1.PNG|500px|zentriert]] | ||

[[Datei:Doberan J Chronologie2.PNG|500px|zentriert]] | [[Datei:Doberan J Chronologie2.PNG|500px|zentriert]] | ||

| + | |||

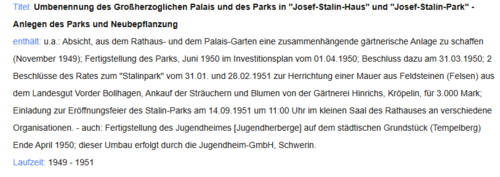

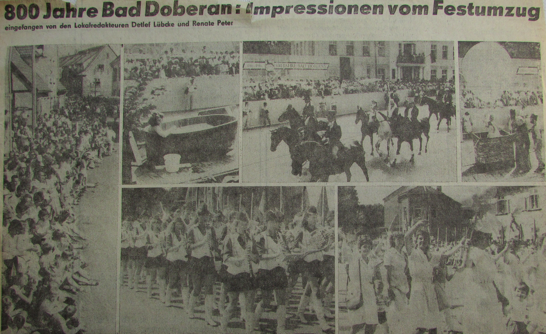

| + | ;1945-51 | ||

| + | :Unterlagen Stadtarchiv Bad Doberan | ||

| + | [[Datei:Dob1795.PNG|500px|zentriert]] | ||

| + | [[Datei:Dob1796.PNG|500px|zentriert]] | ||

| + | |||

| Zeile 1.018: | Zeile 1.077: | ||

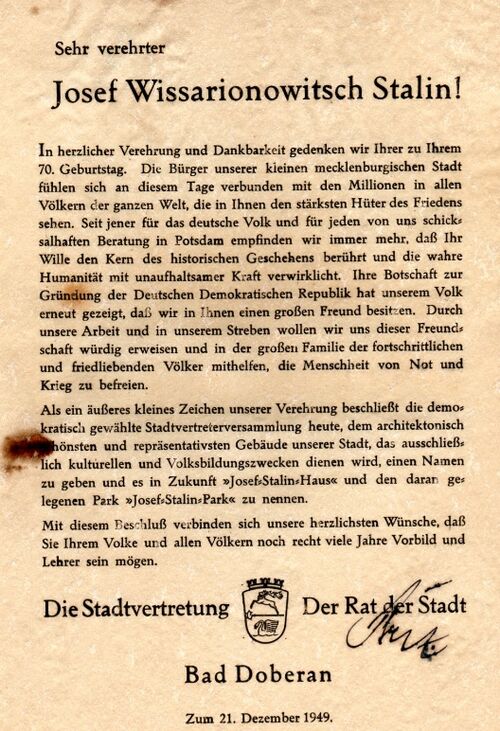

;1949 | ;1949 | ||

:Jugendherberge auf dem Tempelberg | :Jugendherberge auf dem Tempelberg | ||

| + | |||

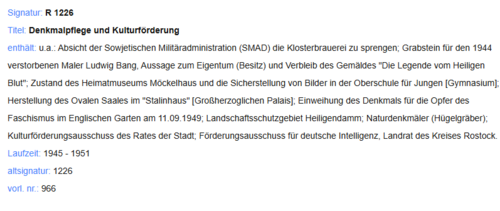

| + | ;1949/50 | ||

| + | :[[Datei:Dob1794.PNG|500px|zentriert]] | ||

| + | |||

;1955 | ;1955 | ||

| Zeile 1.041: | Zeile 1.104: | ||

[[Datei:DBR30.PNG|500px|zentriert]] | [[Datei:DBR30.PNG|500px|zentriert]] | ||

[[Datei:Dob625.jpg|500px|zentriert]] | [[Datei:Dob625.jpg|500px|zentriert]] | ||

| + | <br clear="all"/> | ||

| + | [[Datei:Dob1854.png|700px|zentriert]] | ||

| + | |||

;1983 | ;1983 | ||

:Eröffnung Bädermuseum im Möckelhaus | :Eröffnung Bädermuseum im Möckelhaus | ||

| + | |||

| + | ;1984 | ||

| + | :nach der Wahl der Stadtvertreter am 6. Mai deren konstituierende Sitzung | ||

| + | [[Datei:Dob1715.PNG|400px|zentriert]] | ||

| + | [[Datei:Dob1716.PNG|400px|zentriert]] | ||

| + | |||

| + | ;1985 | ||

| + | :Veranstaltung mit Genosse Chabin(v.l. Rolf Dietze und Jürgen Jednoralski) | ||

| + | [[Datei:Dob1718.PNG|400px|zentriert]] | ||

| + | [[Datei:Dob1719.PNG|400px|zentriert]] | ||

| + | |||

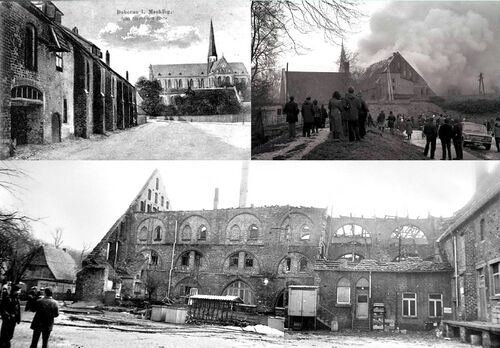

| + | ;1986 | ||

| + | :800 Jahrfeier Klostergründung 1186 | ||

| + | [[Datei:Dob1857.png|700px|zentriert]] | ||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | ;1989 | ||

| + | :Sturmflut | ||

| + | [[Datei:Dob1856.png|400px|zentriert]] | ||

==die heutige Zeit== | ==die heutige Zeit== | ||

| Zeile 1.090: | Zeile 1.178: | ||

;2007 | ;2007 | ||

:G8 Gipfel in Heiligendamm | :G8 Gipfel in Heiligendamm | ||

| + | |||

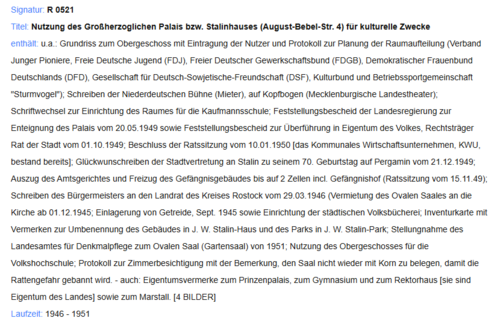

| + | ;2008 | ||

| + | :Stadtbus | ||

| + | [[Datei:Dob1784.PNG|700px|zentriert]] | ||

| + | [[Datei:Dob1783.jpg|700px|zentriert]] | ||

;2014 | ;2014 | ||

| Zeile 1.101: | Zeile 1.194: | ||

[[Datei:Dob1539.PNG|700px|zentriert]] | [[Datei:Dob1539.PNG|700px|zentriert]] | ||

[[Datei:Dob1540.PNG|700px|zentriert]] | [[Datei:Dob1540.PNG|700px|zentriert]] | ||

| + | |||

| + | ==Gesamtübersicht== | ||

| + | *'''Zeittafel/ Chronik des Kloster und der Stadt Doberan''' | ||

| + | (Mitarbeiterin des Stadtmuseums: Regine Grzech) | ||

| + | *1098 Gründung des „Mutterklosters“ der Zisterzienser in Frankreich (Citeaux bei Dijon). | ||

| + | *1135 Gründung des Klosters in Amelungsborn (nahe der Weser). | ||

| + | *Die Zisterziensermönche waren eine Mischung von Geistlichen, Bauern und Ökonomen, die sich ihren Unterhalt durch eigene Hände Arbeit erwerben sollten. Sie besiedelten unbebautes Land. Die Zisterzienser-Klöster waren frei von der bischöflichen Jurisdiktion. Beim Abt lagen alle Entscheidungen in geistlichen und weltlichen Angelegenheiten. | ||

| + | *1147/ 48 Wenden kämpfen gegen das Kreuzheer Heinrich des Löwen | ||

| + | *1160 Die Wenden (Obotriten) unterlagen den deutschen und dänischen Heeren.Niklot verstorben. | ||

| + | *1164, 29. April Pribislav macht dem Götzendienst auf dem Fürstenhof Doberan (wahrscheinlich bei Althof) ein Ende. (historisch nicht belegbar) | ||

| + | *Pribislav geht nach einem missglückten Aufstand gegen Heinrich des Löwen in Verbannung. | ||

| + | *1166 Pribislav wird aus der Verbannung zurückgerufen. | ||

| + | *1171, 01. März Erster Convent: 12 Mönche und 1 Abt gründen das Kloster in Althof. | ||

| + | *1172 Woizlawa (Gattin von Pribislav) wird in der Kapelle beigesetzt. | ||

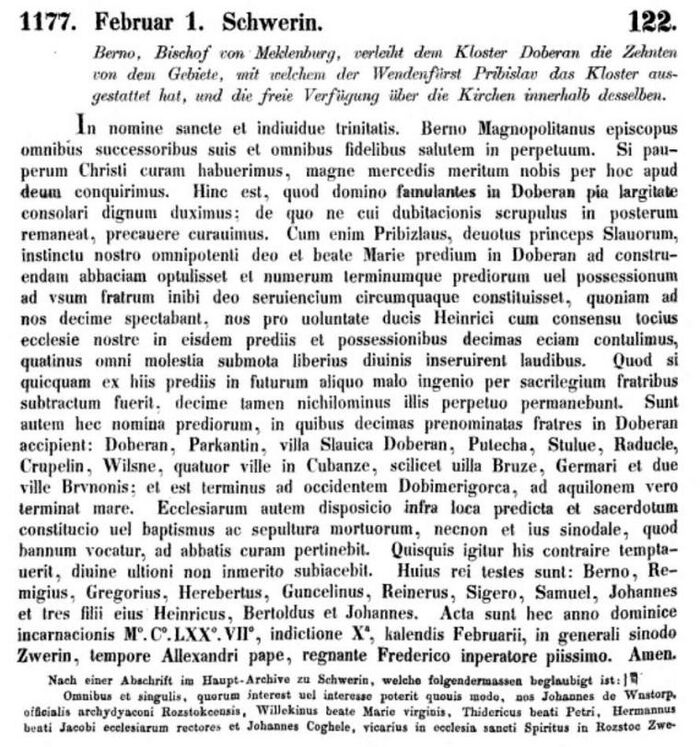

| + | *1177 Verleihungsurkunde erwähnt „villa slavica dobera“. | ||

| + | *1178, 30. Dezember Pribislav verstorben (Turnier zu Lüneburg) | ||

| + | *1179 Zerstörung des Klosters. | ||

| + | *1186, 25. Juni Zweiter Convent, Aufbau des Klosters in Doberan Althof wurde wieder hergestellt und wurde Sitz eines Hofmeisters des Klosters. Wiedereröffnung des Klosters Doberan. | ||

| + | *1200 Bau der Kapelle zu Althof. | ||

| + | *1209 Doberaner Mönche übernehmen das 1184 verlassene Kloster Dargun. | ||

| + | *um 1210 Steffenshagen „Heiliges Blut“. | ||

| + | *1218 Beginn der deutschen Einwanderung | ||

| + | *1219 Beisetzung von Pribislav im Kloster Doberan. Der Stifter Doberans war 1178 zunächst im Michael - Kloster Lüneburg bestattet worden. | ||

| + | *1232, 03. Oktober Weihe der romanischen Klosterkirche Doberan durch Bischof Brunward. Ausbau des Doberaner Klosters(Klausur: um 1200, Beinhaus: um 1250) | ||

| + | *1258 Doberaner Mönche gründen das Tochterkloster Pelplin (Polen). | ||

| + | *um 1260 Baubeginn des gotischen Münsters | ||

| + | *um 1280 Entstehung des Wirtschaftsgebäudes und Kornhauses in der Klosteranlage | ||

| + | *1283 bis 1290 Bauten wie die Brauerei, das Kornhaus sowie die 1.400 m lange Klostermauer werden errichtet. | ||

| + | *um 1285 Entstehung der Ringmauer um die Klosteranlage | ||

| + | *um 1290 Entstehung der Wollscheune in der Klosteranlage und Wirtschaftsgebäude | ||

| + | *1291, 30. Mai Am Himmelfahrtstag wurde die Kirche des Klosters durch Unwetter und Blitzeinschlag schwer beschädigt und ist niedergebrannt. | ||

| + | *1301 Gruß der mittelalterlichen Glocke unter Abt Johann von Elbing | ||

| + | *1302 Eine Sturmflut an der Ostsee richtet große Schäden an.(Entstehung des „Heiligen Dammes“?) | ||

| + | *1309 Beginn der Klosterwirren. | ||

| + | *1337 Ende der Klosterwirren durch Rücktritt und Pensionierung des Abtes Conrad IV. 39 Mönche unterschreiben mit eigener Hand die Versöhnungsurkunde. | ||

| + | *1368, 04. Juni Schlussweihe des gotischen Münsters | ||

| + | *1385, 18. September Abt Gerhard von Clairvaux gibt die Erlaubnis, dass am Kirchweihfest und aus Anlass einer Beerdigung Frauen die Kirche betreten dürfen. | ||

| + | *1390 Astronomische Uhr im Münster. | ||

| + | '''Blüte des Klosters Doberan; hohes Ansehen im Orden und in der Gesellschaft''' | ||

| + | *bedeutende Reformäbte: | ||

| + | *1404/ 23 Hermann Bokholt | ||

| + | *1424/ 41 Bernhard Witte | ||

| + | *1478 Beruft der Abt Johann Wilcken das Provinzialkapital für die Klöster im Erzbistum Hamburg-Bremen, Mecklenburg, Pommern und Preußen nach Doberan ein. Die Klöster sind in dieser Zeit vielfach durch fürstliche Ausnutzung (Ablager) und politische Wirren in ihrer Existenz bedroht. | ||

| + | *1501 bis 1504 Heinrich Mützel wird in Gegenwart des Vaterabtes Gebhard Maske aus Amelungsborn (1499/ 10) zum Abt in Doberan gewählt. Nach seiner Regierung begann der Niedergang von Doberan. | ||

| + | *1520 Ist der Doberaner Mönch Joachim Venter im Bernhardiner Kolleg Leipzig als Student immatrikuliert. | ||

| + | *1522 Überträgt der Doberaner Abt die Visitation für sein Tochterkloster Pelplin auf die Äbte von Kolbatz und Oliwa. | ||

| + | *1530 Kaiser Karl V. nimmt Kloster Doberan in seinen Schutz. | ||

| + | *1535 Visitation des Klosters, rapider Niedergang. | ||

| + | *1541 „entläuft “der Mönch Tymno Kruse nach Stralsund um sich dem Studium der Schrift zu widmen. | ||

| + | *1549 Die Pest im Kloster. | ||

| + | *1549, 20. Juli Erklärt der Landtag zu Sternberg die lutherische Lehre für die Kirche in Mecklenburg als verbindlich. | ||

| + | *1550 Doberan besteht aus Kammerhof, zwei Krügen, Ziegelei, Schmiede, einige Wohnhäuser und Scheunen. | ||

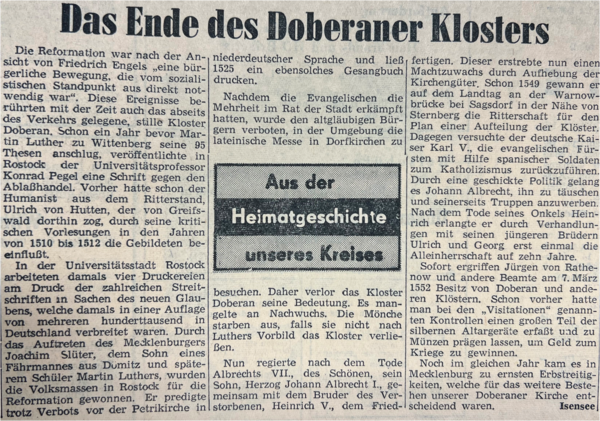

| + | *1552, 05. März Aufhebung des Klosters Doberan, der letzte Abt Nikolaus Pepperkorn zieht sich nach Pelplin zurück (gestorben 1564). | ||

| + | *„Rostocker“ Teil an Herzog Johann und „Wismarer“ Teil an Herzog Ulrich | ||

| + | *1553, 15. Januar Verbietet Herzog Ulrich den Abbruch „unseres“ Klosters Doberan. | ||

| + | *1564 Einführung des ersten evangelischen Pastors, Magister Hermann Kruse, in Doberan. | ||

| + | *1578 Instandsetzungen an Kirche und Kloster durch Herzog Ulrich und Herzogin Elisabeth von Güstrow. | ||

| + | *1586 Restaurierung des Münsters auf Veranlassung der Herzogin Elisabeth von Güstrow. | ||

| + | *1600 Kirche erhält eine Orgel | ||

| + | *1608 Herzog Carl lässt im Münster eine neue Orgel mit 22 Registern bauen. | ||

| + | *1610 Ein Inventar verzeichnet, dass die Kapelle in Althof als Backhaus genutzt wird. | ||

| + | *1611 Doberan erscheint auf den Landkarten als „Flecken“. | ||

| + | *1618 bis 1648 30-jähriger Krieg. | ||

| + | *1623 In der „Vorstadt“ Doberan wohnen 120 Menschen. | ||

| + | *1637 Fallen die kaiserlichen Truppen ins Kloster ein. | ||

| + | *1638/ 39 Plündern schwedische Soldaten die Kupferbedachung des Münsters. | ||

| + | *1639 Stürzt der Turmhelm am Himmelsfahrttag ab; Dach schwer beschädigt; Gottesdienste in der Kirche nicht möglich. Reparaturmaßnahmen am Kirchendach. | ||

| + | *1643 Dachreparaturen mit Blei an den nötigsten Stellen. | ||

| + | *1646 Reparatur der Orgel. | ||

| + | *1649 Wird ein neuer Dachreiter aufgesetzt.. | ||

| + | *ab 1650 Reparaturen am Münster. | ||

| + | *1675, 25. September König Christian V. von Dänemark und Kurfürst Friedrich Wilhelm I. von Brandenburg schließen im Kloster Doberan ein Bündnis gegen Schweden. | ||

| + | *1681 Gründung einer Brandgilde in Doberan. | ||

| + | *1700 bis 1721 Großer Nordischer Krieg: Mecklenburg wird wieder Kriegsschauplatz. | ||

| + | *1707 bis 1713 Prinz Carl Leopold residiert in Doberan. | ||

| + | *1717 In der „Vorstadt“ Doberan werden 19 Häuser registriert. | ||

| + | *1749 Doberan hat 30 Häuser | ||

| + | *1762 Einrichtung einer Wollmanufaktur, Leitung Oberamtmann von Oertzen, 24 Weber und eine große Zahl von Spinner arbeiteten in der Manufaktur | ||

| + | *1763 „Stallschreiber“ - Haus neben Klostertor. | ||

| + | *1766, 20. September Thomas Nugent: „Ausflug von Rostock nach Doberan und zu Heiligendamm“ | ||

| + | *1766 Schließung der Wollmanufaktur nach nur vier Jahren | ||

| + | *1767 38 Häuser, 20 halbe Häuser und 3 Buden | ||

| + | *1776 Schloss abgerissen (Standort im Bachgarten) an der Stelle des späteren Amtshauses. | ||

| + | *1779 Pfarrer Röper in Doberan | ||

| + | *1782 Doberan erhält eine zweite Schulstelle. Es werden bis zu 150 Schüler in einer Klasse erwähnt. | ||

| + | *1783, 17. Juli Prediger Jamos zu Ostfriesland macht Vorschläge zur Errichtung von Seebädern am Nordseestrand (König lehnt ab) | ||

| + | *1783 Errichtung des Wohngebäudes am Kammerhof durch J. Chr. H. von Seydewitz. | ||

| + | *1789 Samuel Gottlieb Vogel kommt als Professor der Medizin nach Rostock. Später wird er Leibarzt von Friedrich Franz I. und erster Badearzt in Heiligendamm. | ||

| + | *1790 Schreiber (Rostock 1855): „ein armseliges, schmutziges Dorf, hatte nur Wohnbuden aufzuweisen, Häuserchen von Fachwerk mit Lehmwänden und Strohdächern und meist ohne Schornsteine. Holprige, kothige Wege zogen daran vorüber, der Camp war eine von Gräben durchzogene Viehweide und Moorwiese, sumpfige Gewässer traten dicht an den Ort heran, welchen im nahe Umkreise düsterer Wald einhegte. | ||

| + | *1790 85 kleine Häuser, 900 Einwohner, 24 bis 30 Kinder werden jährlich geboren. | ||

| + | *1792 August Gottlieb Weber (Rostock): „... dass wir, dem Meere so nahe, keinen Gebrauch von diesem so ausgezeichnet wohltätigen Heilmittel machen.“ | ||

| + | *1793 Lichtenberg: „Warum hat Deutschland noch kein öffentliches Seebad?“ 22. Juli Professor Vogel aus Rostock teilt das Gelesene dem Herzog mit und erhält von Herzog Friedrich Franz I. den Auftrag, in Heiligendamm ein Seebad zu errichten. Gründung des ersten deutschen Seebades am „Heiligen Damm bey Dobberan“ durch Friedrich Franz I., auf Initiative von S. G. Vogel. Kamp in Parkanlage, Haus Ecke Markt/Lettowsberg erbaut und Doberan wird Nebensitz der mecklenburgischen Fürsten. | ||

| + | *1793 bis 1801 In der Bauperiode von J. Chr. H. Seydewitz entstehen zumeist einfache Fachwerkhäuser, wie das Logierhaus am Kamp, das Amtshaus im Klostergelände sowie das erste Badehaus in Heiligendamm. | ||

| + | *1794 Ein kleines Badehaus für 4 Bäder, 2 Badeschaluppen. | ||

| + | *1794/ 95 Fahrstrecke durch das Klostergelände, Durchbruch der Mauer (Rostocker Tor). | ||

| + | *1794 bis 1796 Kurhaus (Logierhaus mit 2 Nebengebäuden und Pferdestall) | ||

| + | *1795 Amtshaus, Tempel auf dem Jungfernberg (Tempelberg). Großes Badehaus in Heiligendamm. | ||

| + | *1795 Errichtung des ersten Brückenstegs in Heiligendamm. Große Viereck mit Zugbrücke zur Seeseite, um Schiffe ins Innenland zu lassen. Anlage des Kamps im Ortszentrum von Doberan und des Englischen Gartens am Münster. | ||

| + | *1796 W. v. Humboldt in Heiligendamm. Erste warme Seebäder. | ||

| + | *1797 Camp | ||

| + | *1799 Jungfernbrunnen am Tempelberg bei Rosenow Kamp und englischen Garten planiert, Strohpilz auf dem Buchenberg, Kamp Nr. 12 (Rokokohaus) Bauernbank. | ||

| + | *In Heiligendamm pumpen 6 Pumpen, angetrieben durch 2 Ochsen über ein Räderwerk das Seewasser 35 Fuß hoch in einen Kessel (je Stunde über 700 Kubikfuß Wasser). | ||

| + | *1800 Speisesaal | ||

| + | 1801 Damenbad (Konversationstempel) | ||

| + | *1801/ 02 Salongebäude mit 8 Läden. | ||

| + | *1801 bis 1836 Carl Theodor Severin schafft die das Ortsbild prägenden Bauten in Doberan und Heiligendamm. | ||

| + | *1802 Ein Verbot für Strohdächer wird erlassen. | ||

| + | *1803 Erste Badekarren | ||

| + | 1804, 28. Juli Erstes Pferderennen (auf freiem Feld) | ||

| + | *1805 Badeschaluppen werden durch vierrädrige Badewagen abgelöst. | ||

| + | *1806, 02. Juli Theater, erste Vorstellung 300 Personen. Beginn des Palais (Severin) | ||

| + | *1806 Napoleon besetzt Mecklenburg. | ||

| + | *1806 bis 1808 Palais – 1813 ovaler Saal mit Tapeten Amor und Psyche (an Stelle des alten Hopfenhauses). | ||

| + | '''Baumeister in Doberan:''' | ||

| + | *J. Chr. H. v. Seydewitz (1748 – 1824), erbaute u.a. 1793 – 1796 Logierhaus (Hotel Friedrich Franz Palais) | ||

| + | *Carl Theodor Severin (1763 – 1836), erbaute u.a. 1822/ 23 „Altes Stahlbad“ | ||

| + | *Gotthilf L. Möckel (1838 – 1915), erbaute u.a. 1886 – 1888 Möckelhaus (Museum) | ||

| + | *1807, 10. August Friedrich Franz I. kehrt aus dem Exil zurück. Erste große Kampfillumination. In Doberan werden gezählt: 127 Häuser, 50 Kinder werden je Jahr geboren und 1.349 Einwohner, darunter 3 Schlächter, 3 Töpfer, 3 Sattler, 3 Bäcker, 4 Zimmermeister, 4 Gastwirte, 6 Fuhrleute, 8 Tischler, 12 Schneider, 20 Schuster, 8 Krämer, 19 Weber, 1 Apotheker, 1 Chirurg, 1 Konditor, 1 Tapezierer, 1 Nagelschmied, 1 Pantoffelmacher, 2 Maurer, 2 Böttcher, 1 Maler, 1 Müller, 1 Drechsler, 1 Musikant, 1 Pfeifenmacher, 1 Glaser, 2 Radmacher, 3 Schmiede. | ||

| + | *1807 Einhegung des Kampes | ||

| + | *1808 In Heiligendamm gibt es 1 großes und 2 kleine Badehäuser, 4 Badekarren, eine Badeschaluppe und 12 Schilderhäuser. Das große massive Badehaus enthält 15 Badezimmer und 2 kleine Wannen für Kinder. | ||

| + | *1808 bis 13 Errichtung des roten Pavillon und des weißen Pavillon | ||

| + | *1810 Badehaus für Arme, Armenkrankenhaus (an Stelle der heutigen Burg). | ||

| + | *1810 bis 1813 Chinesischer Pavillon mit Galerie für Musiker. | ||

| + | *1812 Bau der Boutiken auf dem Kamp mit je 5 Kaufläden. | ||

| + | *1813, 28. August Gefecht bei Retschow. Die verbündeten Mecklenburger und Schweden unter General Vegesack schlagen eine französische Einheit zurück. | ||

| + | *1814 Medini gründet Teeclub. Kolonnaden mit 10 Kaufmannsboutiken am Kamp. | ||

| + | *1814 bis 1816 Bau des Kurhauses in Heiligendamm durch C. Th. Severin als „Empfangs-, Gesellschafts-, Tanz- und Speisehaus“. | ||

| + | *1814 bis 1817 Saal mit Säulenhallen in Heiligendamm | ||

| + | *1816 Kamp mit weißen Glaskugeln erleuchtet. | ||

| + | *1817 Anbringung von Markisen. | ||

| + | *1818 Doberan hat 165 Häuser und 1.177 Einwohner. | ||

| + | *1819 14 Badekarren in Heiligendamm. Ballon Frau Reichardt vom Kamp. | ||

| + | *1819 In Heiligendamm Schwefelquelle und Bittersalzquelle entdeckt. | ||

| + | *Berliner Schauspieler Devrient und italienische Sängerin Catalani treten in Doberan auf. | ||

| + | *1819 bis 1821 Anbau des großen Saales an das Salongebäude. | ||

| + | *ab 1820 Ausgestaltung des Kamps, des Springbrunnenplatzes und Anlage der Baum- und Kastanienstraße. | ||

| + | *1820 Am Markt Häuser mit Läden. | ||

| + | *1821 Erbohrung einer Eisenquelle nahe des alten Moorbades von Kaufmann Mühlenbruch bei Schleuse (der späteren Jungfernmühle). Um sie medizinisch nutzen zu können, entsteht ein kleines Gebäude mit vier Badewannen als erste „Kureinrichtung“ Doberans. | ||

| + | *1821/ 22 Severin baut für sich das Spätere Prinzenpalais(Erbgroßherzog Paul Friedrich und Frau Alexandrine) Haus Gottesfrieden Nr. 5, in der Nr. 6 Heißmangel. | ||

| + | *1822/ 23 Erste öffentliche Rennen (Rennbahn). | ||

| + | *Stahlbad einstöckig erbaut von Severin und 1902 aufgestockt. | ||

| + | *1822, 09. August Blitzeinschlag in Kapelle Althof, Restaurierung durch Friedrich Franz veranlasst. | ||

| + | *1823 Redelstorff Senffabrik und Eisenwaren am Markt. | ||

| + | *1824 Dampfschifffahrt Doberan-Kopenhagen. | ||

| + | *1824 Rennverein erstes Pferderennen, Mineralwasser Trinkkuren. | ||

| + | *1825 Goldbank im Logierhaus, Silberbank im Posthaus (Lindenhof),Haus Medini, Severinstraße. | ||

| + | *1827 Gastspiel des Berliner Komikers Germ. | ||

| + | *1828 Tribüne auf Rennbahn von Demmler erbaut. | ||

| + | *um 1830 Der Ort vergrößert sich um die Kastanien-, die Baum-, die Friedhofs- und die Jungfernstraße sowie den Töpferberg. Friedhof an der heutigen Waldstraße. | ||

| + | *1830 Omnibus fährt nach Heiligendamm (Pferde – Omnibus). | ||

| + | *1830 Beginn der Restaurierungsarbeiten am Münster. | ||

| + | *1830 Schließung des Friedhofs im Kloster und Neuanlage in der Waldstraße. Küsterhaus in Biedermeier – Gotik. Doberan hat 2.210 Einwohner. | ||

| + | *1831 Damenbad (festes Gebäude 48m lang und 6m breit). | ||

| + | *1832 Hofapotheke Framm. | ||

| + | *1836 Severin verstorben. | ||

| + | *1837, 01. Februar Friedrich Franz verstorben | ||

| + | *Paul – Friedrich 1837 bis 1842 | ||

| + | *1838 Straße nach Rostock und Heiligendamm, Fahrweg nach Althofnischen Gastspiel der italienischen Tänzerin Maria Taglioni Jungferntempel. Regelmäßige Schnellpost nach Heiligendamm. | ||

| + | *1839 Beginn des Ausbaus von Heiligendamm zur „Weißen Stadt am Meer“. | ||

| + | *1840 Döbereiner Kaltwasseranstalt, Schliffenhaus Neue Reihe (letztes Haus links). | ||

| + | *1841 Haus der Großherzogin Alexandrine in Heiligendamm. Thälmann Straße 9 (Leder Trost) aufgestockt. Tempel auf Jungfernberg umgebaut. | ||

| + | *1841 Maschinenfabrik und Eisengießerei Kähler (Landmaschinen). | ||

| + | *1841/ 42 Überdeckung der Bäche (Thälmann Straße und Markt). | ||

| + | *1842, 07. März Großherzog Paul Friedrich verstorben. | ||

| + | *1842 Marstall (später Turnhalle). | ||

| + | *1842 Apotheke vom Springbrunnenplatz zum Kamp (50 Jahresfeier). | ||

| + | *1843 Findling nach Heiligendamm. | ||

| + | *1844 bis 1854 Bau der Villenreihe in Heiligendamm (Herrenbad weiter nach Osten verlegt). | ||

| + | *1845 Burg von Demmler erbaut. | ||

| + | *1846 bis 1853 Dr. Döbereiner Kaltwasserheilanstalt. | ||

| + | *1848 Burg fertiggestellt, Armenkrankenhaus abgerissen und an südlichen Rand gebaut in Heiligendamm. | ||

| + | *um 1850 Die Lindenallee zwischen Doberan und Heiligendamm wird angelegt. Steinmannsche Erziehungsanstalt für Knaben (Burg am Maxi – Gorki – Platz). | ||

| + | *1850 Private Mädchenschule durch Schulverein (zurück zu verfolgen bis 1837), 1850 ca. 50 Schülerinnen. | ||

| + | *1852 Freiherr von Drais auf Draisine um den Kamp. | ||

| + | *1854 Rennbahn neue Tribüne mit massiven Unterbau. Linden an Heiligendammer Chaussee. | ||

| + | *1857 Maler Ludwig Bang geboren. | ||

| + | *1863 Gründung des Doberaner Sportvereins. | ||

| + | *1865 Dampfkalesche bleibt stecken (Versuchsfahrt für Transport). | ||

| + | *1866 Spielbank aufgehoben. Privatknabenschule in den oberen Räumen der Gewerbehalle. | ||

| + | *1869 Klassische Front am Salongebäude geändert. (neorenaissancistischer Fassade) | ||

| + | *1872,13. November Sturmflut. | ||

| + | *1873,02. April Das Seebad Heiligendamm wird an Baron von Kahlden verkauft. | ||

| + | *1879, 21. April Im Puppenhaus Progymnasium, 4 Klassen 60 Schüler, 05. März 1885 erstes Abitur (3 Schüler). | ||

| + | *1879 Doberan 4.500 Einwohner | ||

| + | *1879, 01. Juli Doberan wird Stadt (Salongebäude wird Rathaus und Amtsgericht) alter Saal umgebaut, Fassade im Renaissancegeschmack überladen. | ||

| + | *ab 1880 Waldstraße (noch ohne Häuser), erste Bauten am Parkentiner Weg und in der heutigen Goethestraße entstehen. Dammchaussee jetzige Friedrich – Engels – Straße, am Markt „Hotel Beese“ („Mecklenburger Hof“) ,Neue Reihe und Severinstraße werden voll bebaut. | ||

| + | *1881 bis 1900 Kirche wird restauriert (Möckel) | ||

| + | *1882, Ostern Einige Klassen des Progymnasiums ins alte Amtsgebäude. | ||

| + | *1883, 01. September Gymnasium erhält den Namen „Friderico Francisceum“ | ||

| + | *1883/ 84 Bau der Eisenbahnstrecke Wismar – Rostock. | ||

| + | *1884 Kreisgericht | ||

| + | *1885 Prinzengarten wird als Spielplatz der Schule übergeben. | ||

| + | *1885, 05. März Erste Reifeprüfung (3 Schüler). | ||

| + | *1886 Der „Molli“ nimmt den Betrieb von Doberan nach Heiligendamm auf. | ||

| + | *1886/ 87 Theater abgerissen. | ||

| + | *1886/ 87 Pfarrhaus/ Direktorenhaus (unter Möckel erbaut). | ||

| + | *1887/ 88 Erneuerung der Kapelle in Althof (Möckel). | ||

| + | *1887 Postgebäude | ||

| + | *1887 bis 1889 Bau des Gymnasiums | ||

| + | *1888 Möckelhaus | ||

| + | *1889, 09. Juli Das Gymnasium wird eingeweiht. | ||

| + | *1893 Stahlbad verkauft. | ||

| + | *1895 Gebäude Ecke Friedrich – Engels – Straße (Rostocker Straße) | ||

| + | *1896 Schülerorchester | ||

| + | *1897 Verbot des Schießens nach lebenden Tauben, Tontaubenschießen. | ||

| + | *1900 Mädchenschule in der Lessingstraße (ehemalige Marienstraße). | ||

| + | *1901 Direktorenhaus als Dienstwohnung vom Staat angekauft | ||

| + | *1901, 08./ 09. Juni 21. Sängerfest | ||

| + | *1902 Haus 10 Straße des Friedens, Internat für ausw. Schüler Holst und Hamke Laden und Hotel Kurhaus. Turnhalle EOS. | ||

| + | *1903/ 04 Städtische Gaswerk am Bahnhof. | ||

| + | *1904, 09. Februar Gründung eines „Plattdeutschen Vereins“ im Hotel Schwan (34 Mitglieder) | ||

| + | *1904,31. Juli Evangelische Kirche Heiligendamm (Bau von Möckel) | ||

| + | *1904, 31. Dezember Sturmflut (Herren – Damen – Bad und Brücke zerstört). | ||

| + | *1904 bis 1906 Gasbeleuchtung | ||

| + | *1904 bis 1910 Bismarckstraße, Marienstraße, Annenstraße, Althöfer Straße, Friedrich – Franz – Straße, Prinzenstraße, Elisabethstraße. | ||

| + | *1905 V. Verbandstag der Maler | ||

| + | *1907 Straße nach Warnemünde | ||

| + | *1908 Glashäger Mineralquelle | ||

| + | *1909/ 10 Goethestraße 22, 24, 26 | ||

| + | *1910 Kleinbahn bis Kühlungsborn | ||

| + | *1910/ 11 Druckerei Rehse, Hermann (später Michaels) | ||

| + | *1911 Klosterbrauerei wird Molkerei. | ||

| + | *Gründung eines Turnvereins am Gymnasium. | ||

| + | *Heiligendamm geht an Gesellschaft mbH über (Kauf erst 1922) | ||

| + | *1911/ 12 Stromversorgung wird in Doberan aufgebaut. | ||

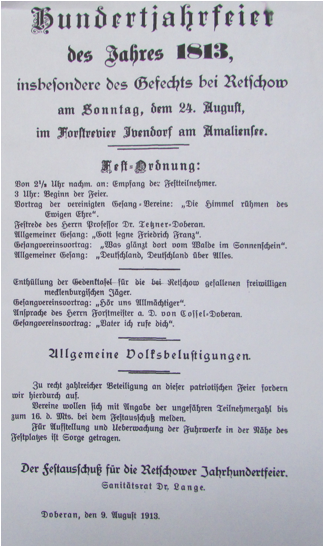

| + | *1914 bis 1918 1. Weltkrieg – Die Bautätigkeit stagniert. In den Notjahren werden auf dem Kamp Kartoffeln angebaut. | ||

| + | *1915 bis 1921 Unterbrechung der traditionellen Rennen. | ||

| + | *1916 Möckel verstorben. | ||

| + | *1919 Siedlung Parkentiner Weg 49 Häuser. | ||

| + | *1920 Moorbad an Krankenkasse Berlin verkauft. | ||

| + | *1921 Sparkasse gegründet (befand sich im Rathaus) | ||

| + | *1921, 01. Februar Die Stadt erhält den Namenszusatz „Bad“ anlässlich der 750 Jahresfeier. | ||

| + | *1922 Chemische Fabrik (heute IKS) | ||

| + | *1923 Inflation (siehe Beispiel in der Anlage) | ||

| + | *1924, 04. Mai Reichstagswahl (Wahlergebnisse Bad Doberan in der Anlage) | ||

| + | *1924 bis 1926 Wasserleitung | ||

| + | *1925/ 26 Golfplatz in Heiligendamm/ Schießstand. | ||

| + | *1926 Ausführung der Siedlung am „Althöfer Weg“ 28 Häuser. | ||

| + | *1926/ 27 Gymnasium erhält elektrisches Licht. 4 Klassen ins Prinzenpalais (ehemalige Landrostei) | ||

| + | *1927 4 Mädchen finden Aufnahme im Gymnasium. Von 215 Schülern können 97 schwimmen. | ||

| + | *1927, 26. Juni Denkmal auf dem Buchenberg | ||

| + | *1928 Turnprüfung eingeführt | ||

| + | *um 1928 Wasserturm | ||

| + | *1929, 06. bis 08. Juli 31. Bundessängerfest (Gausängerfest) | ||

| + | *1929 Luftschiff LZ 127 über Bad Doberan. | ||

| + | *1930 Waldstraße | ||

| + | *1930, 14. September Reichstagswahl (Wahlergebnisse in der Anlage) | ||

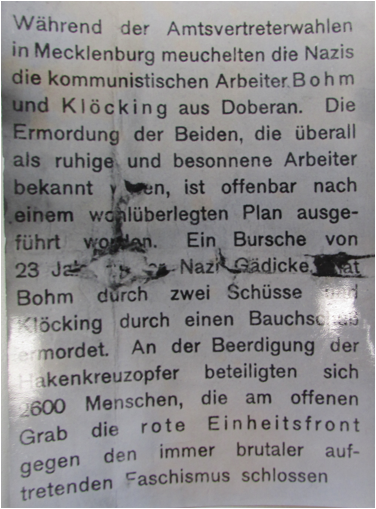

| + | *1931 Ermordung von Bohm und Klöcking | ||

| + | *1931 Stadtverordnetenwahl Bad Doberan (Wahlergebnis in der Anlage) | ||

| + | *1932/ 33 Pflasterung der Alexandrinenstraße und der Hindenburgstraße | ||

| + | *1932, 03. März Reichstagswahlen (Wahlergebnis Anlage) | ||

| + | *1932, 13. März Reichspräsidentenwahl (Wahlergebnisse in der Anlage) | ||

| + | *1932, 31. Juli Reichstagswahlen (Wahlergebnis in der Anlage) | ||

| + | *1932, August Hitler Ehrenbürger von Doberan | ||

| + | *1933 Sparkasse (Gebäude in der Thälmann Straße) Ermordung von Wolff | ||

| + | *1934 Einrichtung des Museums im Möckelhaus, vorher in der Bauhütte von Möckel | ||

| + | *1935 Ehm Welk – Haus (Elbrecht) | ||

| + | *1936 Mädchenschule als Elise – Albrecht – Schule bekommt das Gebäude (Haus 10) in der Straße des Friedens. Arbeitsdienstlager in Bad Doberan, Einführung der „staubfreien Müllabfuhr“ Jetzige Lessingschule wurde zur Gewerbe- und Kaufmannsschule. | ||

| + | *1936, 01. April Heiligendamm wird eingemeindet. | ||

| + | *1937, 09. November Das Gymnasium erhält den „Friderico – Fransceum, Oberschule für Jungen“, Mädchen dürfen die Schule nicht besuchen. | ||

| + | *1938 Bebauung Parkentiner Weg, Althöfer Weg | ||

| + | *1938 Friedhofskapelle/Elbrecht) | ||

| + | *1939 Umbau des Prinzenpalais zum naturwissenschaftlichen Unterricht, Prinzengarten als Sportplatz. | ||

| + | *1939, 01. April Althof wird eingemeindet. | ||

| + | *1939, Mai Doberan hat 7.563 Einwohner | ||

| + | *1942 Behelfsheime Althöfer Weg (Bombenangriff auf Rostock) | ||

| + | *1945, 01. Mai Bad Doberan hat etwa 15.000 Einwohner | ||

| + | *1945, 02. Mai Kriegsende für Bad Doberan. Befreiung durch die Truppen der Roten Armee. | ||

| + | *1945, 25. September Bodenreform, Beginn in Hohen – Niendorf. | ||

| + | *1945, 01. Oktober Wiedereröffnung der Oberschule. Die Klassen 1 bis 5 der privaten Mädchenschule werden in die Oberschule übernommen. | ||

| + | *1945, 07. Oktober Aufteilung der Domäne Althof. | ||

| + | *1946, 11. März Umbenennung von Straßen in Bad Doberan. Sie erhalten Namen von Arbeiterführern und Antifaschisten z.B.: Alexandrinenstraße in Ernst – Thälmann – Straße, Neue Reihe in Heinrich - Klöcking – Straße, Mittelstraße in Wilhelm – Bohm – Weg, Friedhofstraße in Ernst – Wolff – Str., Jungfernstraße in Dr.- Leber–Straße, Friedrich – Franz - Straße in Friedrich – Engels - Straße, Alexandrinenplatz in Karl – Marx – Platz, Hindenburgstraße in August - Bebel - Straße | ||

| + | *1946 Bau der katholische Kirche in Barackenform in der Rostocker Straße. | ||

| + | *1946, 15. September Gemeindewahlen (siehe Literatur 1, Seite 38/ 39) | ||

| + | *1946, 20. Oktober Wahlen zu den Kreistagen (siehe Literatur 1, Seite 40) | ||

| + | *1947 Heiligendamm wird Sanatorium für Werktätige. | ||

| + | *1947, 12. November Villa des Herzogs Adolf Friedrich wird Internat der Arbeiter- und Bauernkinder. | ||

| + | *1948 Erste Kurgäste kommen wieder nach Heiligendamm. Der Ort wird „Sanatorium für Werktätige“. | ||

| + | *1949 Wiedereröffnung des Moorbades. | ||

| + | *1949, 27. Mai Stadt Bad Doberan gründet ihren volkseigenen Betrieb, das Kommunale – Wirtschafts - Unternehmen (KWU). | ||

| + | *1949, 12. Juni Erster Volkskunsttag mit Sägewettstreit. | ||

| + | *1949, 29. Juli Das Tempelberggrundstück wird der Jugendpflege übergeben. | ||

| + | *1949, 05. Oktober Jugendherberge | ||

| + | *1949, 03. Dezember Wilhelm Pieck fährt durch Bad Doberan. | ||

| + | *1952 Bad Doberan wird Kreisstadt. | ||

| + | *1953, 01. August Auflösung der Länder in der DDR – Bad Doberan wird Kreisstadt im Bezirk Rostock. | ||

| + | *1954 Betriebsberufsschule Forst | ||

| + | *1955 Eingemeindung von Vorder Bollhagen. | ||

| + | *1955 bis 1957 Institut | ||

| + | *1956/ 57 MTS – Siedlung. Fassade des Rathauses dem ursprünglichem Zustand wieder angenähert. | ||

| + | *1957 Beginn der ersten Ausbaustufe des Wohngebietes auf dem Buchenberg. Eröffnung des Heimatmuseums im Pavillon auf dem Kamp. | ||

| + | *1957, 12. September Gründung der AWG (Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft) | ||

| + | *1957 bis 1985 Fertigstellung von Wohnungseinheiten (WE), (AWG und staatlich) sowie Eigenheime (siehe Anlage) | ||

| + | *1958 Kaufhaus Magnet(Elbrecht) | ||

| + | *1960 Erster Jugendklub (an der Jugendherberge) gegründet. | ||

| + | *1963 Anbau der Post übergeben. | ||

| + | *1965 bis 1968 Bau der Jemnitzschleuse (Randkanal) | ||

| + | *1966 Dr. - Th. - Neubauer - Oberschule | ||

| + | *1967 Möbelhalle | ||

| + | *1968/ 69 Heime am Stülower Weg | ||

| + | *1969 Eröffnung der Kantine „Vitakost“ im ehemaligen Brauhaus. | ||

| + | *1970 bis 1984 Die Konstruktion des Kornhauses kosten 2,5 Millionen. | ||

| + | *1971 Warmbad (Wannenbäder) eingestellt. | ||

| + | *1972 bis 1974 Sonneneck | ||

| + | *1973 Grundsteinlegung zur katholischen Pfarrkirche St. Marien/ St. Bernhard im Doberweg 19 Die Weihe erfolgte 1976. | ||

| + | *1974, 15. April Baubeginn Schulkomplex (J. - R. - Becher – Oberschule und Ernst – Schneller - Oberschule) | ||

| + | *1974 Abriss alte Stadtschule | ||

| + | *1974, 29. April Baubeginn Heizhaus | ||

| + | *1974 bis 1980 Hasenberg (Eigenheimbau) | ||

| + | *1975 Rekonstruktion EOS (Heizung und Fenster). (EOS – Erweiterte Oberschule) | ||

| + | *1975, 08. November 700 Schüler beginnen mit dem Unterricht in der neuen J. - R. - Becher – Oberschule (Schulkomplex am Kamp) | ||

| + | *1975 bis 1979 Rekonstruktion der Tempel auf dem Kamp. | ||

| + | *1976 Berufsberatungszentrum, Kurhaus wegen Baufälligkeit gesperrt. | ||

| + | *Baubeginn der Sporthalle. | ||

| + | *1976 bis 1980 Ausbaggerung des Conventer – See (durchschnittliche Tiefe 1,80m) | ||

| + | *1977, 01. September Kommunale Berufsschule erhält ein neues Gebäude am Stülower Weg. | ||

| + | *1977, Oktober DRK – Gebäude in der Seestraße. | ||

| + | *1978, 12. Dezember Übergabe der ehemaligen Pestalozzi – Schule (Kornhaus) als „Haus der Pioniere Ehm Welk“. | ||

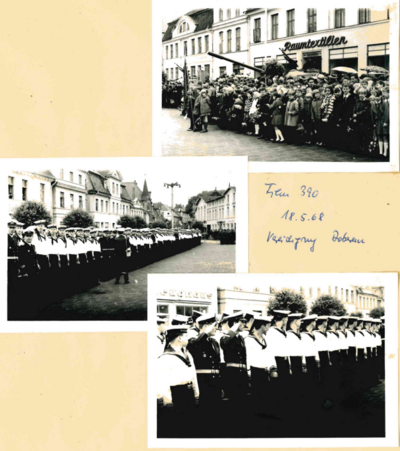

| + | *1979, 08. März Brand des großen Wirtschaftsgebäudes im Kloster. | ||

| + | *1979 Beginn der Rekonstruktion der Glashäger Mineralquellen. | ||

| + | *1979, 08. März Wirtschaftshaus (Vita – Kost) durch Brandstiftung zerstört. | ||

| + | *1979, 07. Oktober „Weißer Pavillon“ als Cafe übergeben. | ||

| + | *1980, Mai Hilfsschule | ||

| + | *1980, 05. Mai Kinderkrippe „Borstel“ | ||

| + | *1980, Dezember Internat der Hilfsschule | ||

| + | *1981/ 82 EOS Rekonstruktion (Giebel) | ||

| + | *1983 Eröffnung des Stadt- und Bädermuseums im Möckelhaus. | ||

| + | *1983/ 84 Wohnheim der Betriebsberufsschule - Forst | ||

| + | *1984 Ende Generalrestaurierung Münster mit Weihe des Kreuzaltars. | ||

| + | *1984 bis 1987 Rekonstruktion des Kornhauses. | ||

| + | *1986, Januar Wiedereröffnung der Gaststätte „Brandt´s Höh“ unter dem Namen „Bellevue“. | ||

| + | *1986/ 87 Rekonstruktion der Straßen am Kamp und Severinstraße. | ||

| + | *1987, Januar Baubeginn „Wohnkomplex – Kammerhof“ (556 Wohnungen). | ||

| + | *1988, April Übergabe der ersten 35 Wohnungen an die Bürger (Kammerhof, erste Straße erhält den Namen Thünenstraße. | ||

| + | *1988 Baubeginn Schuhfabrik (Industriegelände). | ||

| + | *1988, Juli Übergabe der Kläranlage für Kammerhof. | ||

| + | *1989 Das Münster wird geistlicher Schwerpunkt für die friedliche Revolution im Kreis Bad Doberan. | ||

| + | *1990, Mai Die ersten demokratischen Kommunalwahlen finden statt. | ||

| + | *1991 Aufnahme in die Städtebauförderprogramme von Bund und Land. Beginn der umfassenden Sanierung der Klosteranlage. | ||

| + | *1992, 06. Dezember Erster Spatenstich für das neue Gewerbegebiet „Eikboom“ an der B 105. | ||

| + | *1993 Wiedereröffnung der Galopprennbahn. | ||

| + | *1993, 27. Juni Einweihung der neuen Seebrücke in Heiligendamm. | ||

| + | *1994, 12. Juni Bildung des neuen Landkreises Bad Doberan aus der Landkreise Bad Doberan und Rostock – Land sowie des Amtsbereiches Schwaan | ||

| + | *1994, September Zusammenlegung der beiden Musikschulen Bad Doberan, Rostock – Land und der Unterrichtsstützpunkt Schwaan zur Kreismusikschule Bad Doberan | ||

| + | *1995, 02. Februar Übergabe der Turnhalle der Förderschule „Am Kellerwald“ Bad Doberan | ||

| + | *1995, 27. September Landkreis wird Hauptgesellschafter der „Molli GmbH und Co. KG“ | ||

| + | *1995, 03./ 04. November Schwerste Sturmflut seit 40 Jahren | ||

| + | *1995, 01. Dezember Einweihung des neuen Verkehrhofes der Küstenbus GmbH | ||

| + | *1996, 10. Januar Übergabe des Wappenbriefes durch den Innenminister des Landes Mecklenburg – Vorpommern Rudi Geil | ||

| + | *1996, 13. September 1. Landesfeuerwehrtag Mecklenburg – Vorpommern auf der Rennbahn Heiligendamm | ||

| + | *1996, 10. Oktober Eröffnung der Ebel – Reha – Klinik Moorbad an der Schwaaner Chaussee. | ||

| + | *1996 Verkauf des historischen Ortskerns von Heiligendamm an die Entwicklungs – Compagnie Heiligendamm (ECH) | ||

| + | *1997, 09. Januar Einweihung des neuen Kreiskrankenhauses in Hohenfelde | ||

| + | *1997, 27. Februar Gründung des Verkehrsbundes Warnow GmbH durch die Verkehrsunternehmen RSAG, DB AG, RvK, Weiße Flotte, antaris, Mecklenburgische Bäderbahn „Molli“ | ||

| + | *1997,07. April Die Median – Klinik Heiligendamm wird ihrer Bestimmung übergeben. | ||

| + | *1997, Juli 175jähriges Jubiläum Rennbahn Doberan/ Heiligendamm | ||

| + | *1998, 01. Juli Kreiskrankenhaus in private Trägerschaft an die Krankenhaus Bad Doberan GmbH übergeben | ||

| + | *1998, 01. September Schlüsselübergabe der neuen Beruflichen Schule | ||

| + | *1998, 30. September Erster Bikergottesdienst im Doberaner Münster | ||

| + | *1999, 27. Januar Verkauf der Anteile an der Flughafen Rostock – Laage – Güstrow GmbH | ||

| + | *1999, 13. Juni Wahl des Kreistages Bad Doberan | ||

| + | *2000, 21. März Kataster- und Vermessungsamt zieht von Rostock nach Bad Doberan | ||

| + | *2000, 07. April Abschluss der Baumaßnahmen im Großherzoglichen Palais (Instandsetzung 1996 – 2000 Gesamtumfang von 6 Mio. DM) | ||

| + | *2000, 11. Juni Schließung der „Fachschule für Angewandte Kunst“ (FAK) | ||

| + | *2000, 29. August Erlass des Kurortgesetzes | ||

| + | *2000, 08. Juli Bad Doberan wird vom Sozialministerium M-V offiziell als Heilbad und damit als Kurort anerkannt. | ||

| + | *2001, 26. Februar Umzug der Stadt- und Kreis Bibliothek in die Verbindungsstraße | ||

| + | *2001, 25. April Landkreis wir Mitglied im Verein „Region Rostock, Güstrow, Bad Doberan Marketing Initiative e. V.“ | ||

| + | *2001, 06. Mai Erste Direktwahl des Landkreises | ||

| + | *2001, 07. Juli 2. Landesmusikschultag Mecklenburg - Vorpommern | ||

| + | *2001, 07. September Einweihung des Erweiterungsbaus des Friderico – Francisceum - Gymnasiums | ||

| + | *2002, 24. April Entwicklung des Berufsschulstandortes Bad Doberan | ||

| + | *2002, Mai 10jähriges Bestehen der Entwicklungsgesellschaft Bad Doberan mbH (EGD) | ||

| + | *2003, 25. April – 12. Oktober Internationale Gartenbauausstellung (IGA) mit Außenstandort Klosteranlage Bad Doberan | ||

| + | *2003, 01. Juni Eröffnung des Kempinski Grand Hotel Heiligendamm. | ||

| + | *2003, 21. Juni 25jähriges Bestehen Kreismusikschule „Friedrich von Flotow“ | ||

| + | *2004, 13. Juni Wahl des Kreistages (CDU die stärkste Partei) | ||

| + | *2004, 01. September Beginn des EU – Projektes „Baltic Sea Cycling“ Landkreis ist am Projekt beteiligt und dauert bis 2007 | ||

| + | *2005, 01. Januar Start des EU – Projektes „Windtech-Know“ unter der Leitung des Landkreises | ||

| + | *2005 Bad Doberan erhält ein neues Rathaus. | ||

| + | *2006, 12. Juli US-Präsident George W. Bush mit einer Delegation in Heiligedamm (Gäste: Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble, US-Präsidentin Condoleezza Rice, Bundesaußenminister Frank – Walter Steinmeier, Deutsche Fußball - Nationalteam) | ||

| + | *2007, 25. April Beschluss einer Errichtung einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle mit Sitz in der Hansstadt | ||

| + | *2007, 06. bis 08. Juni G8 Gipfel in Heiligendamm. | ||

| + | *2008, 30. Januar Kauf der Anteile der Hansestadt Rostock an der Regionalverkehr Küste GmbH (RvK) | ||

| + | *2008, 17. Juli Bundespräsident Horst Köhler in Bad Doberan | ||

| + | *2009 Wiedereröffnung der umgebauten (umgestalteten) Regionalen Schule am Kamp. | ||

| + | *2009, 01.Juni Beteiligung am EU – Projekt „LED – Licht im öffentlichen Raum“ | ||

| + | *2009, 07. Juni Kreistagswahl (CDU stärkste Partei) | ||

| + | *2010, 08. /09. Juni 20. Landesarchivtag Mecklenburg - Vorpommern | ||

| + | *2011 „825 Jahre Kloster Doberan“ und „125 Jahre Bäderbahn Molli“. | ||

| + | *2012 Bad Doberan keine Kreisstadt mehr; gehört zum Landkreis Rostock; die neue Kreisstadt ist Güstrow. | ||

| + | *2013, 09. Juni bis 16. Juni Festwoche (220 Jahre Heiligendamm, 200 Jahre Weißer Pavillon, 10 Jahre Grandhotel Heiligendamm, 250 Jahre Torhaus Bad Doberan, 190 Jahre Rennbahn Heiligendamm, 80 Jahre Molli - Loks) | ||

Aktuelle Version vom 19. April 2025, 16:34 Uhr

Um die Chronik übersichtlicher zu gliedern, existiert für jede Epoche ein eigener Artikel.

Ur- und Frühgeschichte in der Region Doberan

Zeittafel zur Geschichte von Doberan im Kontext zur Mecklenburger Historie: (zusammengestellt von Peter Becker)

- 995

- Ersterwähnung Mecklenburg(Michelenburg)

- 1160

- Heinrich der Löwe besiegt Niclot

- 1167

- Pribislaw wird nach Taufe belehnt mit Obotritenreich

- 1171

- Klostergründung der Zisterzienser in Doberan, dem heutigen Althof

- 1177

- Doberan als „villa slauica“ erwähnt

- 1178

- Pribislaw stirbt bei einem Turnier in Lüneburg

- 1179

- Kloster zerstört und 78 Mönche getötet

- 1186

- Neugründung Kloster in Doberan

- 1201

- Heiligblutreliquie zieht Pilgerscharen an

- 1219

- Gebeine Pribislaws werden nach Doberan überführt

- 1232

- Weihe der rom. Kirche durch Bischof Brunward

- 1275, um

- verm. mit Umbau zur got. Kirche begonnen

- 1280, ab

- Bau weiterer Wirtschaftsgebäude

- 1291

- Blitzschlag(keine Schäden an Kirche nachweisbar)

- 1300

- got. Kirche zumind. rohbaufertig

- 1301

- Glockenguß unter Abt Johann von Elbing

- 1302

- Flut vom… ev. verantw. für Legende vom Heilig. D.

- 1310 um…

- lithurg. Funktionsfähigkeit der Kirche gegeben

- um 1313

- Cantor und Organist Haßkerl und Kantor Schwemer unterrichten Schüler.

- 1337

- Mönchskrieg offiziell beendet

- 1348

- Albrecht II. und Bruder Johann werden Herzöge

- 1368

- Schlussweihe der gotischen Kirche durch Bischof von Bülow

- 1402

- Abt Joh. Plate erhält vom Papst die Bischofswürde

- 1478

- Provinzialkapitel für Klöster nach Doberan einberufen

- 1530

- Kaiser Karl V. nimmt Kloster unter seinen Schutz

- 1552

- Auflösung(Säkularisierung) des Klosters

- 1586

- Generalrestaurierung Kirche durch Elisabeth(Herzogin von Güstrow)

- 1610

- Kapelle Althof als Backhaus genutzt

- 1618 - 1648 Dreißig- jähriger Krieg

- 1623

- In der „Vorstadt“ wohnen etwa 120 Menschen

- 1636

- Holzlieferungen für Schwedenschanze Warnemünde

- 1637 bis 1638

- Schäden durch 30-jährigen Krieg

bis zur napoleonischen Zeit (bis 1813)

- 1650

- Generalrep. Münster; Dob. hat 100 EW

- 1675

- Friedensverhandl. zw. Schweden und Brandenb.

- 1681

- Gründung einer Brandgilde in Doberan

- 1707 - 1713

- Prinz(seit 1713 Herzog) Karl Leopold residiert in Doberan

- Verordnungen von 1709:

- 1716

- Lindenhof erhält Schankrecht u. wird Krug u. Poststation

- 1717

- In der „Vorstadt“ werden 19 Häuser registriert

- 1730

- 250 EW in Doberan

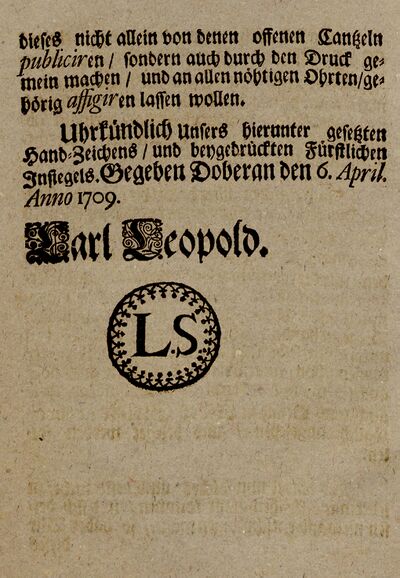

- 1738

- Contributionsliste

- 1750

- 500 EW in Doberan

- 1762

- Wollmanufaktur im alten Schloss und Wollscheune

- 1763

- Torhaus, vermutlich älteste Gebäude nach der Säkolarisierung

- 1767

- 38 Häuser, 20 halbe Häuser und 3 Buden registriert

- 1770

- Gaststätte "Zum Ochsen" mit Ausspanne

- 1782

- zweite Schulstelle, bis zu 150 Schüler pro Klasse

- 1783

- Wohnhaus Kammerhof durch Johann Christoph von Seydewitz gebaut

- 1793

- Gründung des 1. Dt. Seebades Heiligendamm

- 1793 -1801

- Bauten von Seydewitz(Logier-, Amts-,Badehaus)

- 1795

- Flecken Doberan hat etwa 900 Einwohner

- 1795

- Anlage des Englischen Gartens und des Kamps

- 1795

- erster Brückensteg in Heiligendamm

- 1798

- 540 Gäste, dar. Hufeland und Thaer

- frühes 19. Jahrhundert

- Trachten

- 1801

- Errichtung eines Damenbades in Heiligendamm

- 1801 – 1836

- Schaffung der Bauten Severins in Doberan und Heiligendamm

- 1802

- Eröffnung der Goldbank im Logierhaus

- 1802

- Verbot von Strohdächern

- 1804

- erste Pferderennen auf freiem Felde

- 1806

- erste Vorstellung im Schauspielhaus(Sponsor Graf Hahn von Basedow)

- 1807

- Fr. Fr. I. kehrt aus 1-jähr. Exil zurück u. wird gefeiert

- 1807

- 127 Häuser und 1.349 EW

- 1809

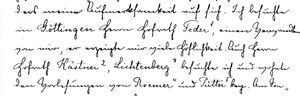

- Albrecht Daniel Thaer

- 1813

bis zur Reichseinigung (bis 1871)

- 1813

Der Bad Doberaner Buchenberg in früheren Zeiten

- Ort der Feuerwerke und Duelle

- (von Dr. Helge Rewaldt, Ostsee-Zeitung, Januar 1991 - Zeitungsregestensammlung Carl Christian Schmidt/Archiv Münsterverwaltung Bad Doberan)

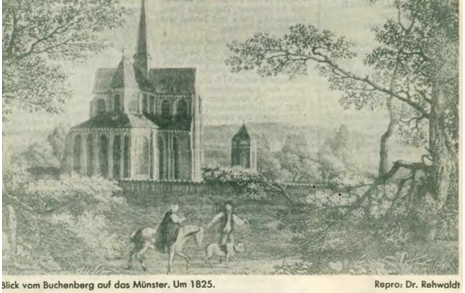

- In den ersten Jahren des Badeortes Doberan war der Buchenberg der beliebteste Ausflugsort und Aussichtspunkt der Badegäste.

- Mit Lauben und Bänken war er reichlich versehen, von gepflegten Wegen durchzogen. Kegelbahn, Musik, Restauration fehlten nicht, wie ein Chronist schrieb.

- Vor allem aber fand hier das Feuerwerk statt, das von dem herzoglichen Feuerwerker Hieber bereitet wurde. Ein .Feuerfall, der von dem Berge herunterströmt war besonders beliebt, aber auch Raketen, die so hoch stiegen, daß man sie 3 bis 4 Meilen weit sehen konnte. Bei besonderen Gelegenheiten gab es auch erleuchtete Tempel und brennende Namenszüge.

- Die Aussicht, viel freier als heute, war berühmt, besonders von der Westseite aus, wo als Regen- und Sonnenschutz ein chinesischer Strohschirm errichtet war. Man sah auf die Klostermauer mit dem großen Torweg und der kleinen Pforte (das sogenannte Grüne Tor wurde erst später angelegt), auf die Kirche und auf Doberan mit den bewaldeten Hügeln im Hintergrund.

- Einen sehr lebendigen Eindruck aus dieser Zeit vermittelt uns John Brinckman in seinem Roman „Kasper Ohm un ick“: „As wi dor nu so unner de hogen Böm rümstewelten un in den eenen Weg rinbögten, is dor 'ne Lustbänk, un dor set een lütten Mann up, de hadd 'n groten Stirn vör de Bost un ’n korten Stummel in de Mund un smökt un sehg sihr fründlich ut“. Der kleine Mann auf der .Lustbank*, so stellt sich heraus, ist niemand anderer als der Großherzog, mit dem Kasper Ohm dann ins Gespräch kommt.

- Allerdings war der Buchenberg auch der Ort der Duelle. So wird von einem Pistolenduell des Hofkomikers Peters berichtet, das ein äußerst blutiges Ende nahm. Der Schauspieler hatte, um seinen Gegner zu erschrecken, sich eine mit Ochsenblut gefüllte Schweinsblase unter das Wams gebunden und sie im richtigen Moment platzen lassen.

- Einen tragischen Ausgang nahm dagegen das Säbelduell des jungen Albert von Stael-Holstein, eines Sohnes der berühmten Schriftstellerin, der mit einem russischen Offizier beim Glücksspiel in Streit geraten war. Der junge Stael wurde durch einen Säbelhieb in den Hals getötet. Das war 1813. Der Ort des Duells wird als ein „kleines Rund inmitten des reizend daliegenden Gehölzes“ beschrieben, er ist heute nicht mehr genau auszumachen.

- Infolge dieses Ereignisses verlor der Buchenberg an Beliebtheit, die Belustigungen für die Gäste fanden nun auf dem Kamp, im Englischen Garten und auf dem Jungfernberg (Tempelberg) statt.

- 1815

- Friedrich Ludwig Röper

- 1816

- Blücher erholt sich in Doberan. Er soll bei der Gelegenheit im Casino die Bank gesprengt haben.

- 1817

- 165 Häuser und 1777 EW

- 1819

- Madame Reichard mit Heißluftballon

- 1821

- Erbohrung einer Eisenquelle

- 1822

- erstes Galopprennen mit Vollblutpferden und Gründung des „Doberaner Rennvereins“

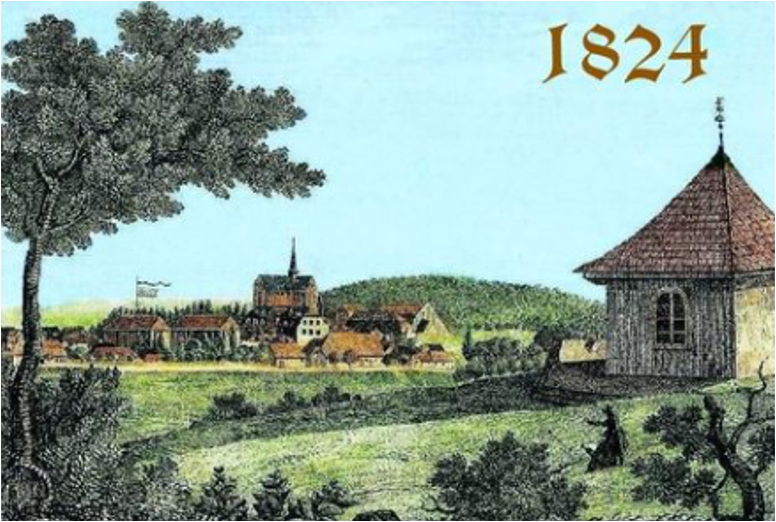

- 1824

- Dampfschifffahrt Travemünde-Heil.d.-Kopenhagen

- 1824

- Mendelssohn Bartholdy weilt in Doberan

- 1825

- Silberbank eröffnet im Lindenhof

- 1826

- Fr. Fr. I. stiftet Wanderpokal „Goldene Peitsche“

- 1827

- Die Sängerin Angelica Catalani trat im Schauspielhaus auf(zuletzt 1827)

- 1830

- Neuer Friedhof und Altstadt entstehen; 2.210 EW

- 1835

- Wilhelm von Humboldt in Doberan

- 1836

- Severin stirbt in seinem Haus in Doberan(Grabst. ?)

- 1837

- Fr. Fr. I., Leop. von Plessen und S. v. Vogel sterben

- es gibt eine höhere Mädchenschule

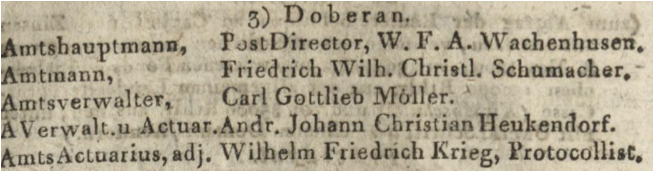

- Doberaner in Diensten des Großherzogs Fr. Fr.I.(Meckl. - Schwer. - Staatskalender 1837

- N. Gaertner, Hofuhrmacher

Hoflieferanten

- Helmuth Bielefeld, Hofbäcker

- Joachim Gottfried Schmidt, Beutler

- Benjamin Beckmann, Glaser

- N.N. Wentzien jun., Grobschmid

- N.N. Storer, Maurermeister

- Hauck, Schlächter

- Friedrich Struck, Hofschlösser

- W. Maas, Hofschneider

- Friedrich Pfannenstiel, Tapezierer

- Carl Mowitz, Tischler

Weitere Bedienstete

- Müller, Portier im Hofstaat

- Friedrich Flemming, Baumeister

- Carl Severin, Bau Conducteur

- Wilhelm Ferdinand Knopp, Kammer Commissär

- Conrad Meyer, Relutionskommissar

- H.C. Eggers, Oberlandforstmeister

- Friedrich Hundt, Geheimer Amtsrat

- N.N. Rott, Landreiter

- J.C. Thamms, Landreiter

- Carl Junge, Gerichtsdiener

- Joachim Finck, Polizeidiener und Camp Aufseher

- N.N. Beese, Damm- und Brückenzolleinnehmer

- Joh.Fr.And. Glaevecke, Candid. Superintendend

- Doctor Johann Heinrich Matfeldt, Arzt in Doberan

- Doctor Doebereiner, Arzt in Doberan

- Doctor Malbranc, Arzt in Doberan

- Hofapotheker J. Heinrich Framm, Tierarzt Doberan

- Geheimer Medicinalrath Dr. von Vogel zu Rostock, auch Badearzt

- Geheimer Amtsrath Hundt zu Doberan

- 1838

-

- Demmler beginnt Bautätigkeit in Heiligendamm

- Die Tänzerin Marie Taglioni tritt im Schauspielhaus auf(auch )1840)

- 1839

- Masch.fabr. u. Eisengieß. Kähler prod. Landmasch.

- 1841

- Schulordnung für den Flecken Doberan

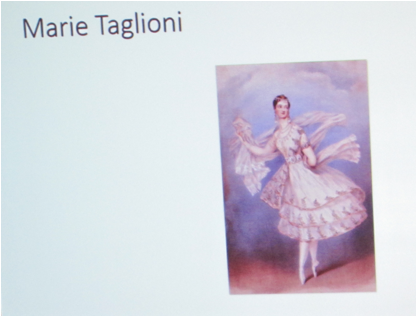

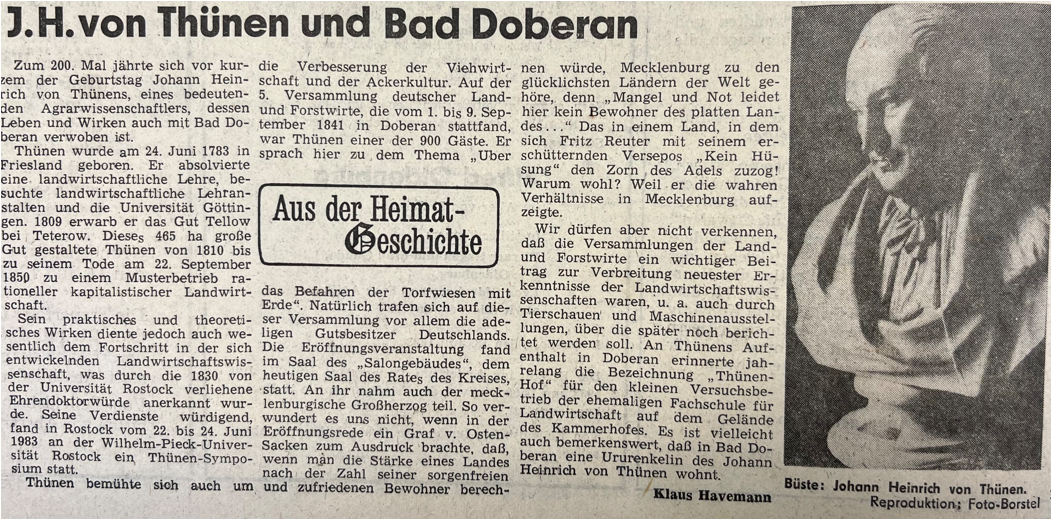

- Versamml. dt. Land- u. Forstw. in Dob.(900 Gäste)

- 1841/42

- Überbauung Bäche Alexandrinenplatz und Markt

- 1842

- Gh. Paul Fr. stirbt am 07.03.1842 im Alter von nur 42 J.

- 1843

- Findling von ca. 100 t von Elmenh. nach Hd. in 100 Tg.

- 1845 Doberan hat 550 Schüler

- 1846

- Bürgerschule im Kornhaus

- Doberan hat 594 Schüler

- 1846

- Kaltwasseranstalt in der Neuen Reihe

- 1848

- 1850

- Allee nach Hd. wird mit holl. Linden angelegt/3531 Einwohner

- 1850

- 1850 um

- Frh. von Drais fährt mit Laufrad auf dem Kamp

- 1851

- 1863

- Gründung des Doberaner Sportvereins

- 1868

- Verbot des Betr. von Spielbanken durch norddt. Bund

- 1870

- 1871

- Gärtnerhaus im Palaisgarten entsteht

Kaiserreich (1871-1918)

- 1871

- Gärtnerhaus im Palaisgarten entsteht

- 1872

- Jahrhundertflut mit schweren Schäden

- 1873

- Seebad wird wegen finanz. Probl. an AG verkauft

- 1877

- Wirken Möckels beginnt

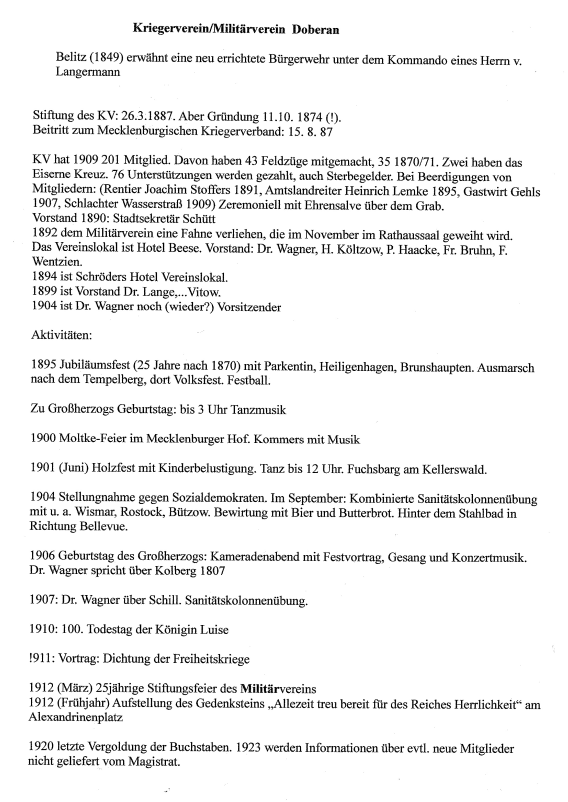

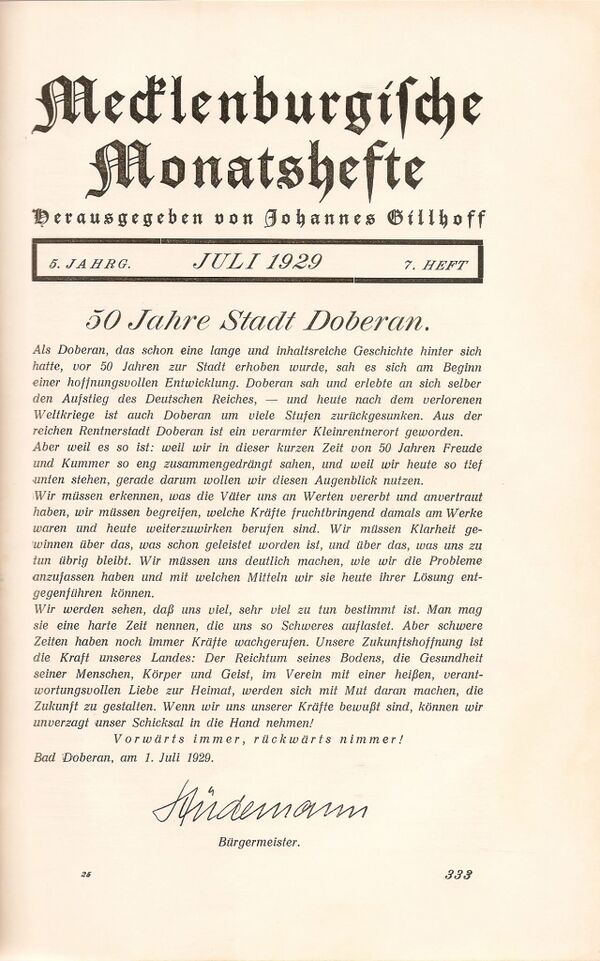

- 1879

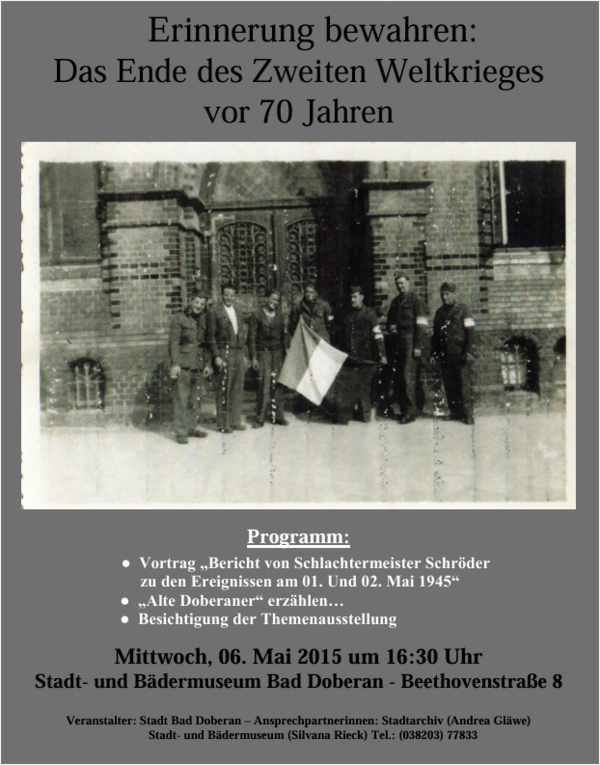

- Doberan erhält Stadtrecht

- Der Großherzog Friedrich Franz II. veranlasste die Erhebung Doberans zur Stadt. Bis es so weit war, vergingen allerdings Jahre, wurde eine Kommission gegründet, die die Stadteinweihung vorbereitete. Erster Bürgermeister war 1879 Wilhelm Schmidt.

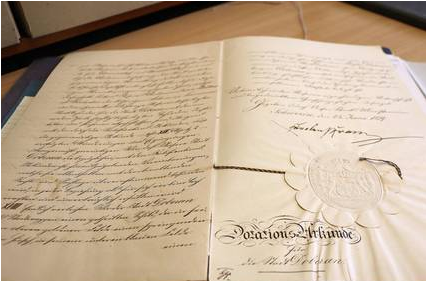

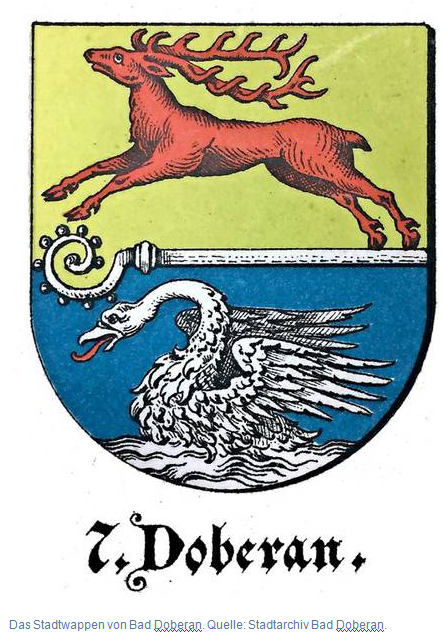

- Hinter der Nummer A 500 versteckt sich der Anfang der Stadt Bad Doberan. In der Akte, die sich im Stadtarchiv befindet, liegt die Dotationsurkunde vom 24. Juni 1879, 19 Seiten stark. In der Schrift ist festgehalten, wie das Stadtgebiet aufgeteilt ist, wie das Stadtwappen aussieht. Am 1. Juli 1879 erhielt Doberan Stadtrecht.

- 1879 wurde aus dem Flecken eine Stadt. An dieses Ereignis erinnert Friedrich Ruth in einer Jubiläumsschrift anlässlich des 25-jährigen Stadtjubiläums 1904. Hier steht geschrieben, wie sich die Stadt auf die Stadtgründung vorbereitet hat. Es wird von der Stadteinweihung selbst berichtet, wie das Wetter war, wer kam, wie die Leute angezogen waren.

- Großherzog veranlasste Erhebung zur Stadt

- Damals lebten etwa 4500 Einwohner im Flecken Doberan, der im „Verbande des Großherzoglichen Amts Doberan war.“ 1871 kam die Frage auf, ob Doberan künftig als Gemeinde gelten sollte, dem Amt untergeordnet, oder Stadtrecht erhalte. „Großherzog Friedrich Franz II., der von jeher besonderes Interesse für Doberan hegte, wünschte Bewidmung Doberans mit Stadtrecht“, schreibt Friedrich Ruth, Archivregistrator zu Schwerin. Und so wurde in dem Ministerium über Finanzen gesprochen, Ausgaben und Einnahmen aufgelistet, eine Kommission gegründet. Diese befasste sich unter anderem auch mit territorialen Fragen.

- Die Frage, ob der Heilige Damm mit der Stadt zu vereinigen sein würde, verneinte die Kommission. Ebenso war sie gegen den Übergang des Stahlbades an die Stadt. Die Überweisung des Domanial-Arbeitshauses sowie des Kamps befürwortete sie, auch den Durch- und Umbau des Salongebäudes zum städtischen Rathaus.

- Wie Ruth weiter berichtet, stellte sich aber heraus, dass das Gebäude für Rathaus und Bürgermeisterwohnung zu groß sei. Da das Gerichtswesen neu organisiert wurde, wurde hier ebenfalls das Amtsgericht untergebracht.

- Erstes Rathaus wurde das „Salongebäude“ in der August-Bebel-Straße.

- Mit Erhebung Doberans zur Stadt wurde auch eine Stadtkarte sowie ein Eigentümerregister erstellt, das heute noch vorliegt. Zahlen auf der Karte finden sich im Register wieder. So lässt sich herausfinden, dass das Flurstück 612 in Nähe des Münsters zur Kämmerei gehört, die 613 daneben aber der Landesverwaltung, also dem Großherzog.

- Zeitgleich mit der Verleihung des Stadtrechts wurden auch Ordnungen und Regulative erlassen wie die Schulordnung, die Armenordnung oder das Weideregulativ.

(Quelle: Andrea Gläwe Stadtarchiv Bad Doberan 2019)

- Progymnasium eingew.(Puppenh. Beethovenstr.)

- 1880

- Park. Weg, G.-str., Dammch., N. Reihe, Sever.str.

- 1883

- Gh. Fr. Fr. II. verstirbt am 15. April kurz nach seinem 60.

- 1883

- Eisenbahnstrecke Rostock-Doberan

- 1884

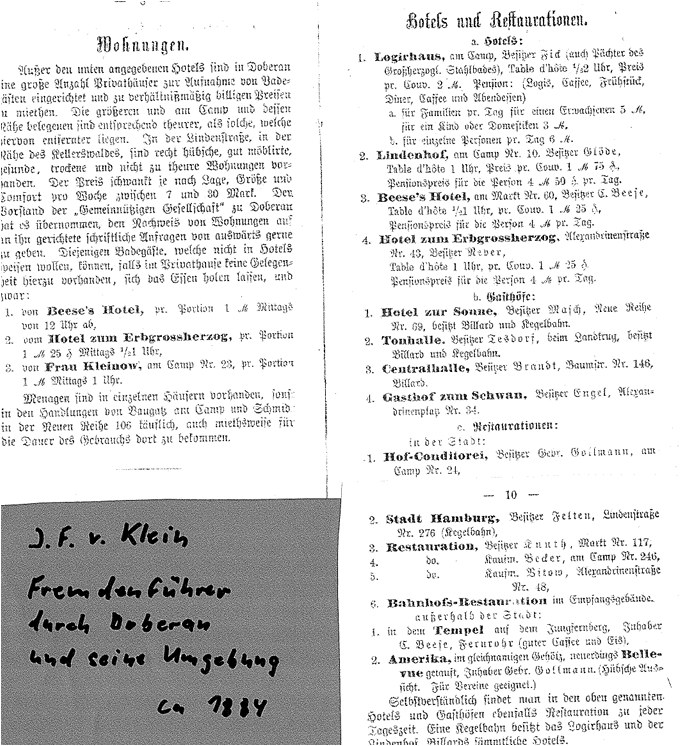

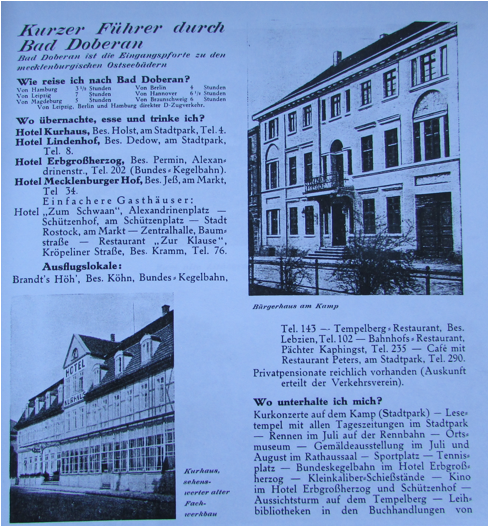

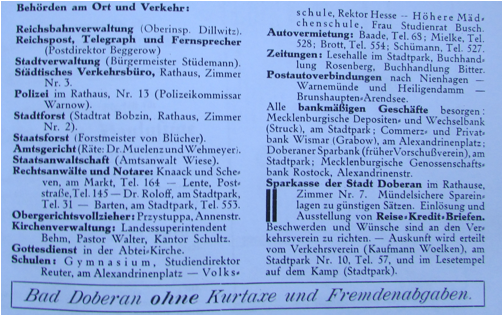

- Fremdenführer

- Eisenbahnstrecke Wismar-Rostock

- 1885

- Baron von Kahlden wird der all. Besitzer v. Hd.

- 1886

- Molli nimmt Betr. auf, 1910 bis Brunshaupten

- 1887

- Postbaurat Perdisch aus SN err. das Postgebäude

- 1888

- Aufstockung des Stahlbades mit dem Festsaal

- 1889

- Gymnasium nimmt Betrieb auf

- 1894

- Lindenhof wird vergrößert(Hotel)

- um 1900

- Es gibt 2 Stadtschulen(13 Lehrer, 13 Klassen,628 Schüler)

- 1901

- Sängerfest in Doberan

- 1902

- Bau der Turnhalle am Gymnasium

- 1903

- Gaswerk am Bahnhof

- 1904

- 1908

- Glashäger Mineralquelle

- Verkauf der Klosterbrennerei:

- 1909

- 1910

- Verk. von Hd. an den Schriftst. Walter John-Marlitt

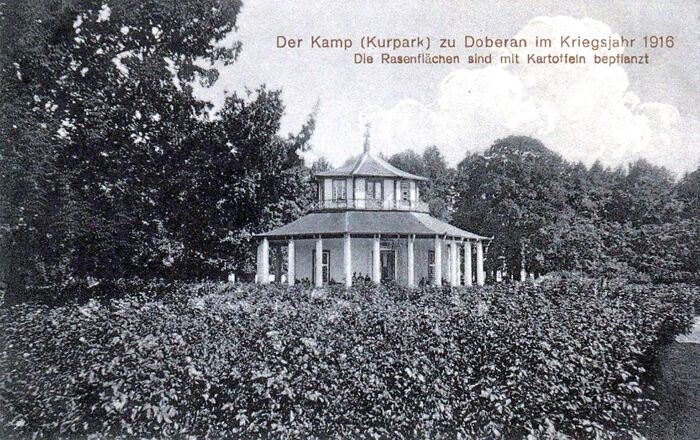

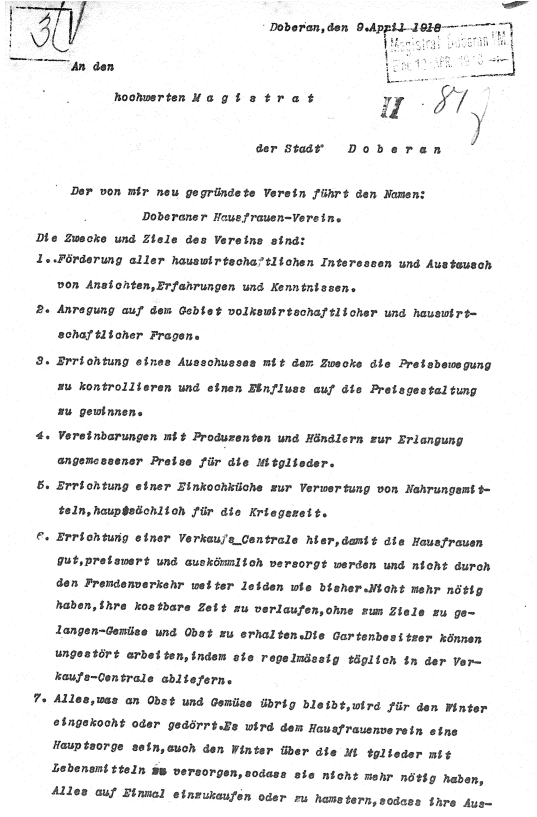

- Hausfrauenverein

- 1911

- Konkurs, Bildung der Ostseebad Heiligend. GmbH

- 1912

- Villa Feodora entsteht

- 1912

- Stromversorgung

- 1913

- Gründung Heimatmuseum von Doberan

- 1913

- 1913

- Sturmflut in Silvesternacht

- 1913

- Gedenkfeier zum Gefecht bei Retschow von 1813 gegen die napoleonische Armee

- 1914 -18

- 1. Weltkrieg

- 1914

- 1916

- Kartoffelanbau in Notzeiten auf dem Kamp

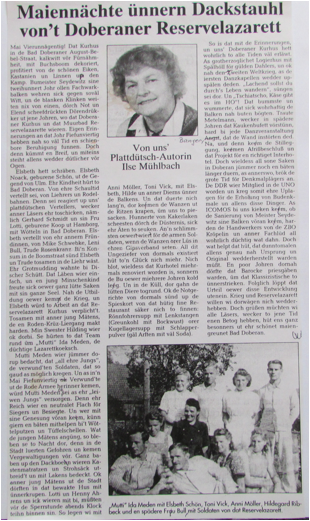

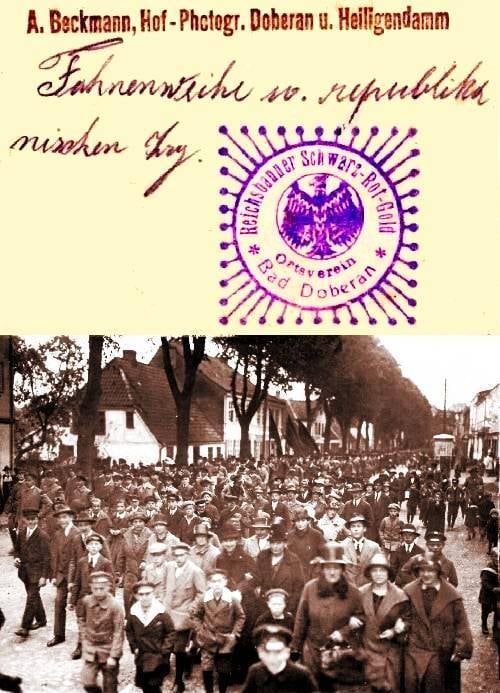

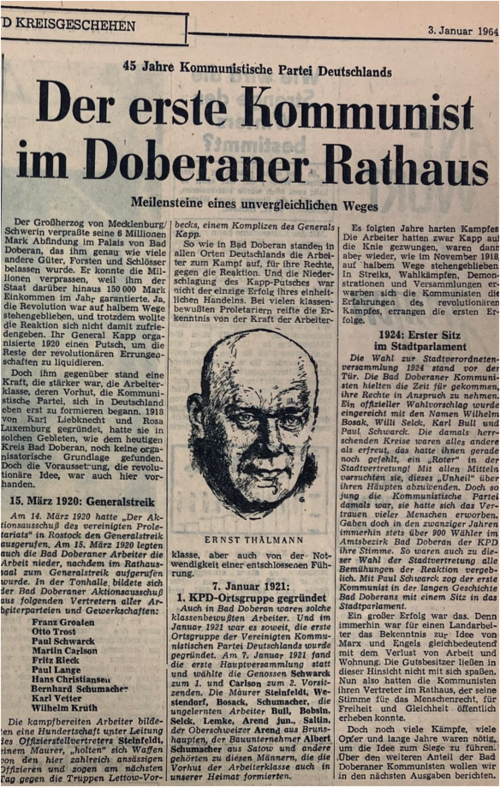

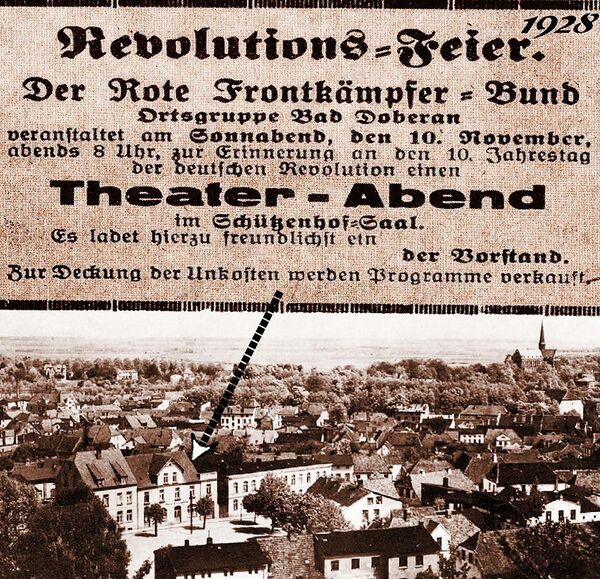

Weimarer Republik (1918-1933)

- 1918

- 1919

- das erste Kino wird eröffnet(Mollistraße)

- 1920

- 1921

- Doberan wird Bad

- 1921

- Die Sparkasse wird eröffnet(Sitz im Ratshaus)

- 1922

- chem. Fabr. Walkenhg.(Pr. v. Nikot. u.Tabakextr.)

- 1923

- 1924

- Baron Oskar von Rosenberg aus Zürich rettet Hd.

- 1924

- Fahnenweihe in Bad Doberan

- 1920-er

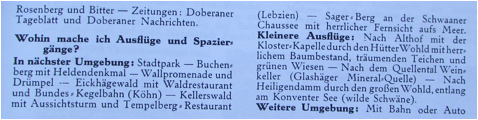

- Hindenburg in Doberan

- 1925

Werbung am Gymnasium für die rechtsorientierte Schill-Jugend

- (von Hermann Langer - Ostsee-Zeitung, September 1995 - Zeitungsregestensammlung Carl Christian Schmidt/Archiv Münsterverwaltung Bad Doberan)

- Die grundlegenden Veränderungen in der Arbeitswelt, Kultur und im Regierungssystem erforderten, daß traditionelle Denk- und Verhaltensweisen mit den neuen Herausforderungen in Einklang gebracht werden mußten. Doch dieser Prozeß ging, wie wir bereits an Beispielen zeigten, auch in der Heimatregion nicht ohne Konflikte und Gegenbewegungen ab.

- In Mecklenburg-Schwerin regierte seit 1924 eine von der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) geführte Rechtsregierung unter Jochen Freiherr v. Brandenstein, an der die Deutsche Volkspartei (DVP) beteiligt war.

- Die Deutschnationalen bestimmten in Bad Doberan gleichfalls das politische Klima maßgeblich mit. Ihre Programmatik, auf die Interessen von Großgrundbesitz und Schwerindustrie ausgerichtet, war autoritär-monarchistisch und christlich-national. Sie führten häufig propagandistische Veranstaltungen durch, so am 25. März 1925 einen „Deutschen Abend" im „Lindenhof". Hier heizte ein Lichtbildervortrag den Nationalismus zu Themen an, wie „1813" („Aus der Zeit der Not", „Die Erhebung der Völker") und „An Rhein und Ruhr um deutsches Sein" (40 Bilder aus dem besetzten Gebiet).

- Als ein Rückschlag für die Republik erwies sich der Tod des ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert (SPD), obwohl seine Politik umstritten war. Jetzt mußte ein neuer Reichspräsident gewählt werden.

- Die DNVP, DVP und die rechtsextreme Deutschvölkerische Freiheitspartei schlossen sich in einem „Reichsblock für Stadt und Land Doberan" zusammen und riefen dazu auf, den früheren Reichsminister Karl Jarres (DVP) zu wählen. Der Wahlgang vom 29. März brachte zwar in Bad Doberan für Jarres 2014 von 2981 Stimmen, doch erhielt dieser bei sechs Gegenkandidaten insgesamt nicht die erforderliche absolute Mehrheit. Ein zweiter Wahlgang war am 26. April fällig. Diesmal wollte der „Reichsblock" für Bad Doberan und Umgebung Generalfeldmarschall Paul v. Hindenburg gleichsam als Ersatzkaiser an der Spitze sehen. „Nur ein Sieg Hindenburgs kann uns retten", stand in einem Aufruf. Und in dem Gedicht „Der Retter" hieß es in holprigen Reimen: „Du reichst die Hand uns fest und schlicht,/willst Führer und Bruder uns wieder sein.-/Führ' uns! Wir folgen durch Nacht und Licht/Hindenburg, dir allein!"

- Als Gegenkandidaten waren der Zentrumspolitiker Wilhelm Marx und der KPD-Führer Ernst Thälmann aufgestellt worden. Nach dem Wahlsieg stellte sich heraus, daß in Bad Doberan Hindenburg unter allen Städten des Landes die meisten Stimmen aufzuweisen hatte. In den Straßen wurden wieder die alten Fahnen in den schwarz-weiß-roten Farben gehißt. Auch in der Umgebung hatten viele für Hindenburg gestimmt, z. B. in Heiligendamm 77 (22 für Marx), in Brunshaupten 880 (302 für Marx und 10 für Thälmann), in Alt Gaarz 120 (59 für Marx und einer für Thälmann).

- Der 78jährige Hindenburg, der nach dem Krieg in seiner Villa in Hannover wie Barbarossa im Kyffhäuserberg zurückgezogen gelebt hatte, zog wieder in die Politik ein. Er schwor auf eine Verfassung, deren Träger er zwar verabscheute, die er dann aber hochhielt wie eine preußische Felddienstordnung.

- 1927 sollte er als Ehrengast am Doberaner Rennen teilnehmen. In diesem Klima konnten die Rechtsextremisten an Boden gewinnen. Hindenburg dankte persönlich der Deutschvölkischen Freiheitsbewegung für die Unterstützung im Wahlkampf. Diese trat in Bad Doberan wiederholt unter dem Zeichen des Hakenkreuzes an. Ihre Führerschaft organisierte Vorträge zu wirtschaftspolitischen Themen und attackierte die Weimarer Demokratie.

- Zur Rechtsszene gehörte der Frontbann, der von dem ehemaligen Freikorpsoffizier und zeitweiligen Hitleranhänger Gerhard Roßbach gegründet worden war. Sein 1922 in Neubukow gebildetes Hauptquartier strebte an, „von hier aus die Wasserkante im Sinne der nationalen Befreiung zu beherrschen".

- Diese Organisation verfügte 1925 noch, über aktive Stützpunkte in Bad Doberan, Kröpelin und Reddelich. Darüber hinaus warb Roßbach am Doberaner Gymnasium für die rechtsorientierte Schill-Jugend.

- Ende Juli fand in Bad Doberan auch der Bundestag der „Adler und Falken" statt. Die nach außen hin sich unpolitisch gebende Jugendorganisation veranstaltete u. a. ein Geländespiel und eine „Ostland-Ausstellung", Beratungen des Amtes für Rassenkunde und Familienforschung" und Vorträge über „arische Festbräuche und ihre Beziehungen zum Mythos".

- Noch gefährlicher aber war, daß nach der Neugründung der NSDAP der von Hitler am 6. April ernannte Gauleiter Friedrich Hildebrandt die ersten Gefolgsleute warb und im folgenden Jahr in Ortsgruppen, wie Roggow und Satow, zusammenschloß. Bald sollte diese Partei, die die rivalisierenden Deutschvölkischen ausschaltete, zur führenden Kraft in der Rechtsszene werden.

Der Rohrstock durfte wieder in Aktion treten

- (von Hermann Langer - Ostsee-Zeitung, September 1995 - Zeitungsregestensammlung Carl Christian Schmidt/Archiv Münsterverwaltung Bad Doberan)

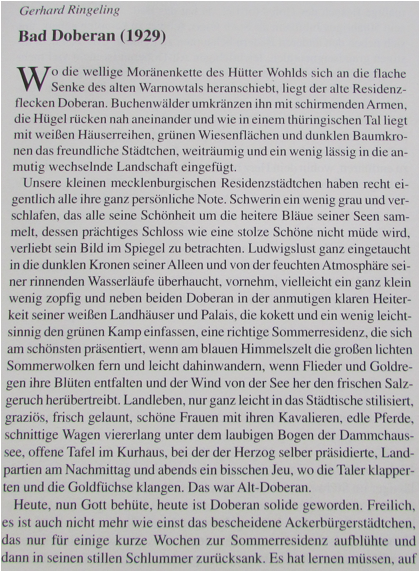

- Seit dem 1. April 1924 leitete Studiendirektor Carl Reuter in Bad Doberan das Gymnasium FridericoFrancisceum. Er wurde am 7. November 1885 in Wichmannsdorf geboren, besuchte das Gymnasium in Schwerin, studierte danach in Berlin und Göttingen klassische Philologie und Geschichte und war zunächst am Schweriner Gymnasium tätig.

- Zu seinem Kollegium zählten fachlich versierte Lehrkräfte, so z. B. Heinrich Wischmann (Mathematik/Naturwissenschaften) , der noch lange nach 1945 mit über 70 Jahren hier unterrichten sollte, Walter Heinrichs (klassische Philologie/ Deutsch), Paul Schlünz (neuere Sprachen/Geschichte), Dr. Gerhard Ringeling (Geschichte/Englisch/ Deutsch), Walter Voigt (klassische Philologie/Theologie), Friedrich Voss (Mathematik/Naturwissenschaften).

- Dazu gehörte auch der ehrgeizige Theologe und Philologe Theodor Klaehn, der im Herbst 1932 als NSDAP-Funktionär mit massiver Unterstützung des Gauleiters Friedrich Hildebrandt Carl Reuters Strafversetzung nach Güstrow einfädeln sollte.

- Ostern 1925 wurde nach preußischem Muster eine neue Stundentafel eingeführt. So stieg z. B. die Stundenzahl für Geschichte, neu ergänzt durch Staatsbürgerkunde, in den Klassen Sexta bis Oberprima (heute Klasse 5 bis 13) insgesamt von 19 auf 22 Stunden wöchentlich an. Auch die Mathematik und Naturwissenschaften legten mit acht Wochenstunden zu.

- Das Fach Englisch, zuvor wahlfrei, wurde von der Quarta (heute Klasse 7) ab obligatorisch, während das zuvor wahlfrei erteilte Fach Hebräisch vom Stundenplan verschwand. Konservativ gehalten waren die Aufsatzthemen im Fach Deutsch. Die lauteten in der Oberprima z. B.: „Der 'gotische Raum', seine Entwicklung und sein Verfall", „Die deutsche Verfassungsfrage und ihre Lösung durch Bismarck", „Die Darstellung von Volk und Staat in Schillers Tell". Das nationale Trauma vom verlorenen Krieg hatte sich auch an dieser Schule verfestigt.

- Laut Ministerialerlaß vom 31. Oktober 1921 war der Gedanke an die „vorläufig" verlorenen Kolonien wachzuhalten. Zu pflegen war auch im Unterricht die Kenntnis vom Ausland- und Grenzlanddeutschtum. In diesem Sinne arbeitete die am 24. April 1925 gegründete Schulgruppe des Vereins für das Deutschtum im Ausland (VDA). Am 1. Dezember führte sie im „Lindenhof" ein Stück auf, das laut Schulchronik „die Kämpfe und Nöte des Deutschtums in Oberschlesien lebendig werden ließ".

- Am 12. September fanden im Prinzengarten in Schwerin die ersten Reichsjugendwettkämpfe statt, bei denen 18 Teilnehmer mit der Urkunde des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg ausgezeichnet wurden. Direktor Carl Reuter durfte einen Tag später in Schwerin dem dort gerade weilenden Hindenburg über die Ergebnisse berichten, was diesem die Anerkennung entlockte: „Donnerwetter, das ist ja kolossal!"

- Neben dem Gymnasium gab es noch private höhere Schulen, wie die Mädchenschulen in Bad Doberan und Kröpelin, die Knaben- und Mädchenschule für die Ostseebäder Brunshaupten und Arendsee sowie eine weitere in der Stadt Neubukow.

- Kinder der unteren Schichten mußten sich mit der „Pantinenschaul", wie die Volksschule im Volksmund genannt wurde, begnügen. Eine achtklassige Volksschule bestand in Bad Doberan unter der Leitung von Rektor Heinrich Hesse. Dann folgten siebenklassige Volksschulen in Brunshaupten (Leitung: Rektor Wilhelm Engel), Kröpelin (Rektor Fritz Werges) und Neubukow (Rektor Karl Ulrich). In Satow befand sich eine vierklassige, in Arendsee eine dreiklassige Einrichtung.

- Auf dem Lande existierten einige zweiklassige Dorfschulen, z. B. in Retschow, das in diesem Jahr ein eindrucksvolles hundertjähriges Schuljubiläum beging, und in Passee. Ansonsten überwogen die einklassigen Dorfschulen, so z. B. in Admannshagen, Biendorf, Alt Gaarz, Heiligenhagen, Jörnstorf, Alt-Karin, Lambrechtshagen, Moitin, Nienhagen, Parkentin, Rederank, Steinhagen und Westenbrügge.

- Oft mußten hier die Lehrer die „niederen Küsterdienste" zusätzlich verrichten. Den Schulabgängern war die Möglichkeit gegeben, weiterhin Gewerbe- und Kaufmannsschulen in den Städten zu besuchen.

- Bezeichnend für den Zeitgeist war, daß ein Gesetz vom 4. Januar 1926 das nach der Novemberrevolution erlassene Verbot der Prügelstrafe wieder aufhob. Jetzt trat der Rohrstock erneut in Aktion und zwar laut Gesetz „bei schweren sittlichen Mängeln", wie andauernder Lügenhaftigkeit, Trotz, Roheitsvergehen, Unsittlichkeit, andauernder Trägheit und dergl." Die Prügelstrafe durfte allerdings die „Grenzen väterlicher Züchtigung nicht überschreiten". Doch wo lagen die? Und waren damit Probleme, wie „andauernde Trägheit", zu meistern?

Als die Kühe noch durch die Straßen von Bad Doberan liefen

- (von Hermann Langer - Ostsee-Zeitung, September 1995 - Zeitungsregestensammlung Carl Christian Schmidt/Archiv Münsterverwaltung Bad Doberan)

- Nach der Volkszählung vom 16. Juni 1925 gab es in Bad Doberan 5392 ortsanwesende Personen, von denen 2974 weiblich waren. Registriert wurden 1665 Haushaltungen, 942 land- und forstwirtschaftliche Betriebe, 363 Gewerbebetriebe und 658 bewohnte Grundstücke.

- Bei der Stadtverordnetenwahl am 9. November 1924 hatten die bürgerliche Einheitsliste elf, die SPD drei Mandate und die KPD ein Mandat errungen. Erst am 5. Januar 1925 traten die gewählten Vertreter unter der Leitung des Bürgermeisters Wilhelm Stüdemann, der seit 1919 im Amt war, zur ersten öffentlichen Sitzung im Amt bestätigt.

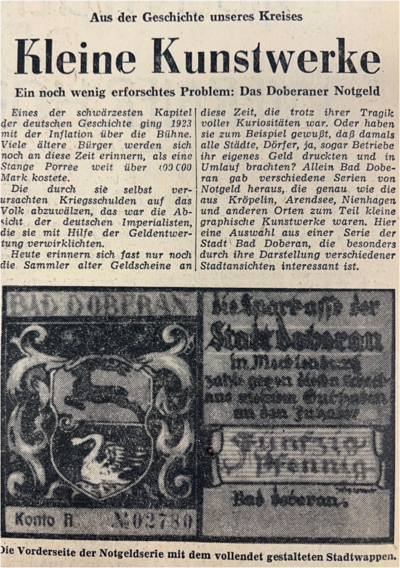

- Die Mehrheit wählte Stadtrat Dr. Thielke zum stellvertretenden Bürgermeister und den Maschinenfabrikanten Robert Fischer zum Stadtverordnetenvorsteher. Dann folgten die Kommissionswahlen. Gewählt wurden Vertreter für die Schulvorstände der Bürger-, Gewerbe- und Kaufmannsschule sowie eine Kommission für die höhere Töchterschule, desgleichen die Vertreter für ein Dutzend weiterer Kommissionen, z. B.: Armenkollegium, Bauamt, Feld- und Weideamt, Forstamt und öffentliche Anlage, Löschamt, Verwaltungsausschuß für Gas- und Elektrizitätswerk, Volksbibliothek.