UGR Radelsee-Gebiet: Unterschied zwischen den Versionen

| (43 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

| − | =Die antropogenen Einflüsse auf die Morphologie des Radelsee-Gebietes vom 14. bis 20. Jahrhundert= | + | [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Revier_Schnatermann Revier Schnatermann] |

| + | |||

| + | |||

| + | =Teil 1: Die antropogenen Einflüsse auf die Morphologie des Radelsee-Gebietes vom 14. bis 20. Jahrhundert= | ||

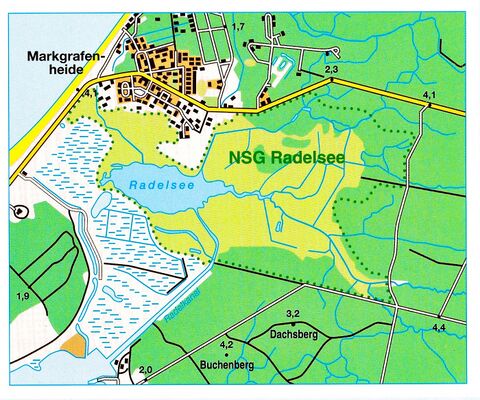

;Untersuchungen zu Morphologie und anthropogenen Einflüssen für das Gebiet NSG Radelsee | ;Untersuchungen zu Morphologie und anthropogenen Einflüssen für das Gebiet NSG Radelsee | ||

:Autor: Wilfried Steinmüller | :Autor: Wilfried Steinmüller | ||

| Zeile 29: | Zeile 32: | ||

: *[[1252, 25. März Borwin III., Fürst von Rostock, bestätigt der Stadt Rostock das Privilegium Borwin´s I.]] betreffend die Bewidmung der neu angelegten Stadt Rostock mit dem Lübischen Rechte vom 24. Juni 1218 und verkauft der Stadt die Rostocker Heide für 450 Mark wendischer Pfennige bis rechtes Warnow-Ufer (erste Hafenbollwerke auf der rechten (Rostocker) Flußuferseite im Mündungsgebiet der Warnow '''östlich Taterhörn''') | : *[[1252, 25. März Borwin III., Fürst von Rostock, bestätigt der Stadt Rostock das Privilegium Borwin´s I.]] betreffend die Bewidmung der neu angelegten Stadt Rostock mit dem Lübischen Rechte vom 24. Juni 1218 und verkauft der Stadt die Rostocker Heide für 450 Mark wendischer Pfennige bis rechtes Warnow-Ufer (erste Hafenbollwerke auf der rechten (Rostocker) Flußuferseite im Mündungsgebiet der Warnow '''östlich Taterhörn''') | ||

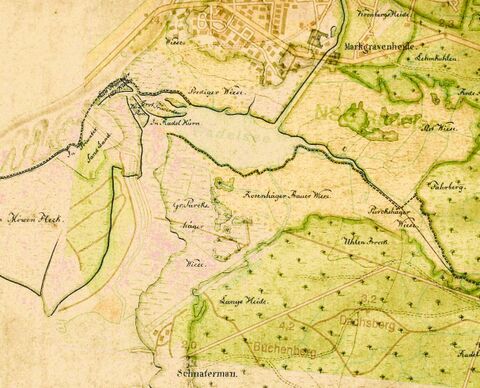

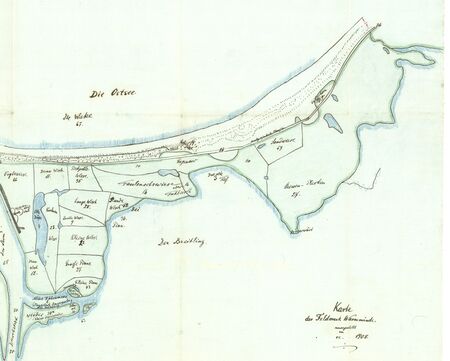

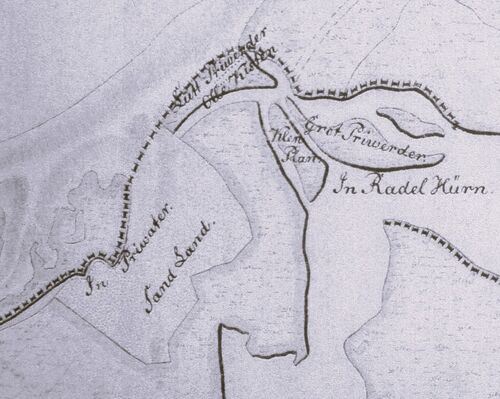

:(Karte2 siehe oben, Auszug Neuendorff-Karte 1823 AHR) | :(Karte2 siehe oben, Auszug Neuendorff-Karte 1823 AHR) | ||

| + | |||

| + | ;1288 | ||

| + | :Der Rat läßt durch Rötger Horn den Rostocker Hafen Warnemünde ( "quod tunna dignitur" - von der Tonne bei der St.Georg-Insel bis ins offene Meer hinaus") auf eine Tiefe von 6 Ellen (12 Fuß = ca. 4 Meter) bringen. (MUB Nr.1977 BGR R 3a,XV; 12,7) | ||

| + | :Bei der "Tonne" handelt es sich um den 1882 in der Nähe der Ostspitze der einstigen St.Georg-Insel gehobenen "Spökstein". | ||

[[Datei:RH UGR Sandscholle Taterhörn.jpg|thumb|500px|rechts|RH UGR Die durch die Flut-Verschüttung entstandene Sandscholle Taterhörn]] | [[Datei:RH UGR Sandscholle Taterhörn.jpg|thumb|500px|rechts|RH UGR Die durch die Flut-Verschüttung entstandene Sandscholle Taterhörn]] | ||

| Zeile 132: | Zeile 139: | ||

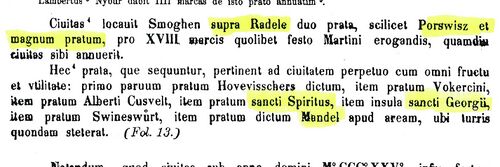

:(Fol.13 MUB 4608) | :(Fol.13 MUB 4608) | ||

<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||

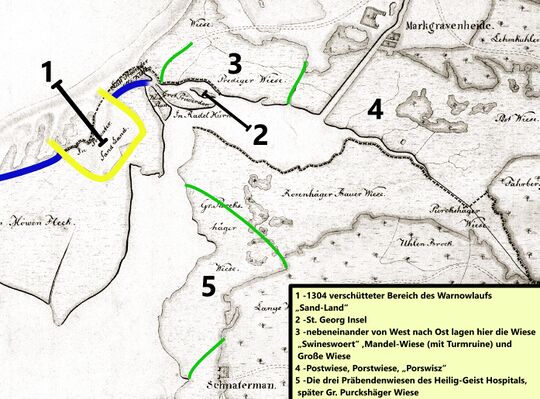

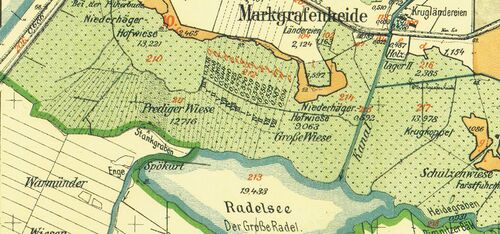

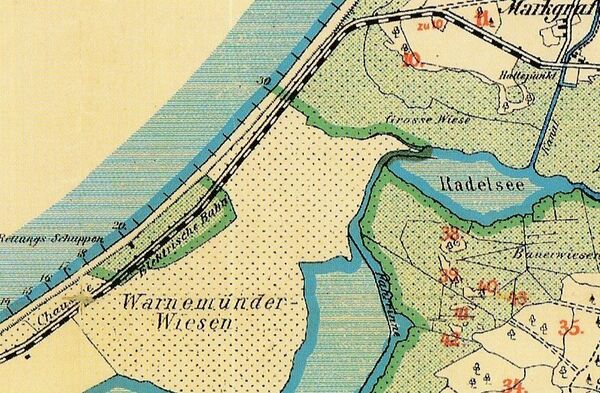

| − | [[Datei:Nr03 zu 1325 Erkl. Kämmereiregister.jpg|thumb| | + | [[Datei:Nr03 zu 1325 Erkl. Kämmereiregister.jpg|thumb|540px|links|Karte 3 Orientierungsplan Wiesenverortung zu Kämmereiregister 1325]] |

| − | [[Datei:Zu 1325 Wiesenaufteilung nw Ausschn WiKa Bühring 1907.jpg|thumb| | + | [[Datei:Zu 1325 Wiesenaufteilung nw Ausschn WiKa Bühring 1907.jpg|thumb|520px|rechts|Karte 4 Wiesenverortung nordwestl. Untersuchungsgebiet Vergleich 1907 zu 1325 ]] |

<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||

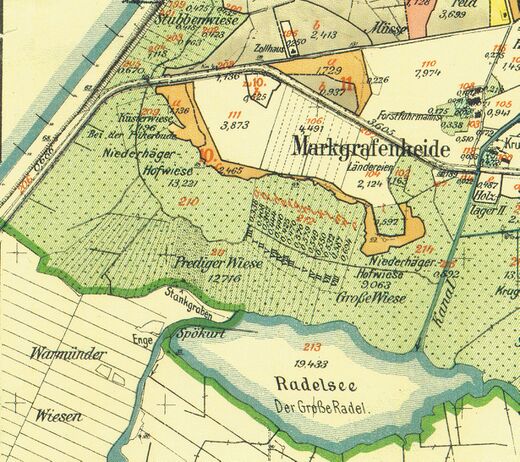

;Kommentar zu oben stehenden Karten Nr.3 und Nr.4 | ;Kommentar zu oben stehenden Karten Nr.3 und Nr.4 | ||

| Zeile 244: | Zeile 251: | ||

:Anmerkung: (Reinheitsgebot ab 1516) | :Anmerkung: (Reinheitsgebot ab 1516) | ||

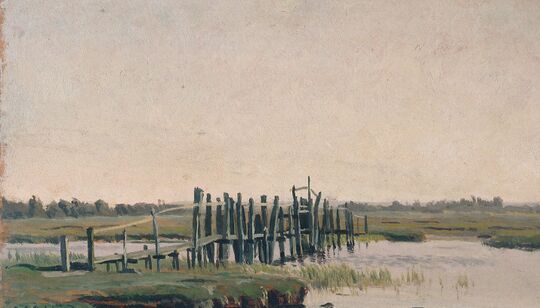

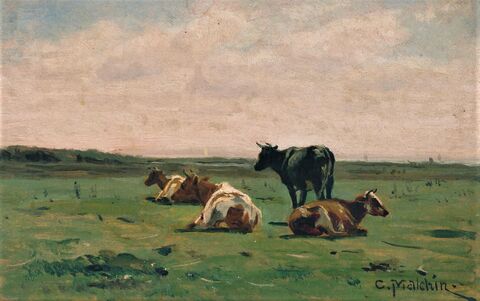

| − | ==Markgrafenheide bei | + | ==Markgrafenheide bei C. Malchin== |

| − | ;Der bedeutende mecklenburgische Maler | + | ;Der bedeutende mecklenburgische Maler C. Malchin war ein Impressionist und auch ein Liebhaber der Rostocker Heide der hier gegen Ende des 19. Jahrhunderts (so auch im Untersuchungsgebiet) seine Motive suchte und fand. |

:Sie haben für uns heute nicht nur einen hohen künstlerischen, sondern auch einen großen dokumentarischen Wert. | :Sie haben für uns heute nicht nur einen hohen künstlerischen, sondern auch einen großen dokumentarischen Wert. | ||

:Hier Beispiele aus dem Untersuchungsgebiet: | :Hier Beispiele aus dem Untersuchungsgebiet: | ||

| − | [[Datei:Malchin Markgrafenheide Prahmkanal am Forsthaus oJ.JPG|thumb|480px|links| | + | [[Datei:Malchin Markgrafenheide Prahmkanal am Forsthaus oJ.JPG|thumb|480px|links|C. Malchin Markgrafenheide Prahmkanal am Forsthaus oJ]] |

| − | [[Datei:Malchin Milchsteg über den Radelbach 1880.jpg|thumb| | + | [[Datei:Malchin Milchsteg über den Radelbach 1880.jpg|thumb|540px|rechts|C. Malchin Milchsteg über den Radelbach 1880 (möglicherweise war der Milchsteg auch eine Brücke für die Treidler?)]] |

<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||

| − | [[Datei:Malchin Weide bei Markgrafenheide um 1890.jpg|thumb|480px|links| | + | [[Datei:Malchin Weide bei Markgrafenheide um 1890.jpg|thumb|480px|links|C. Malchin Weide bei Markgrafenheide um 1890]] |

<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||

| Zeile 458: | Zeile 465: | ||

:Es wurde bis Ende Juli 1914 (noch vor Ausbruch des ersten Weltkrieges !) fertiggestellt. | :Es wurde bis Ende Juli 1914 (noch vor Ausbruch des ersten Weltkrieges !) fertiggestellt. | ||

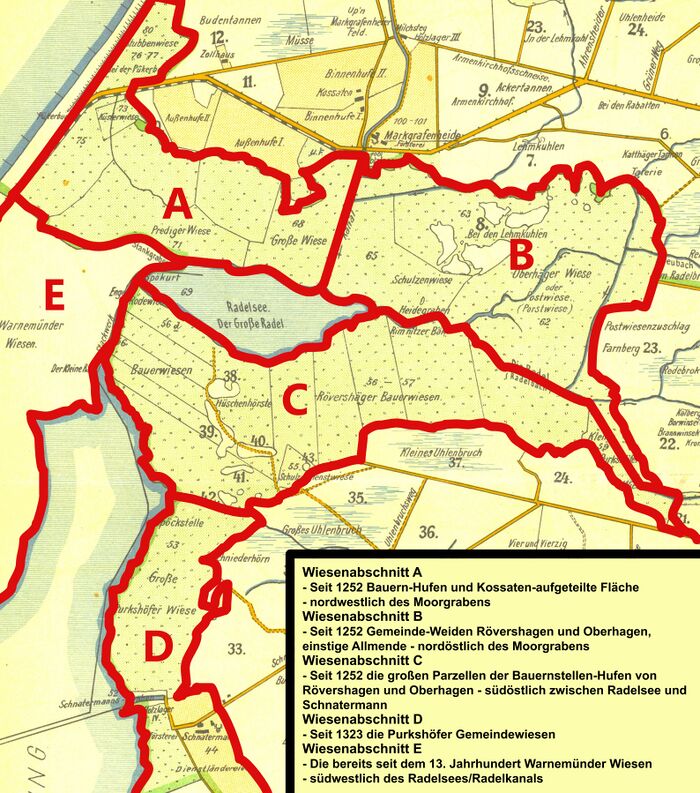

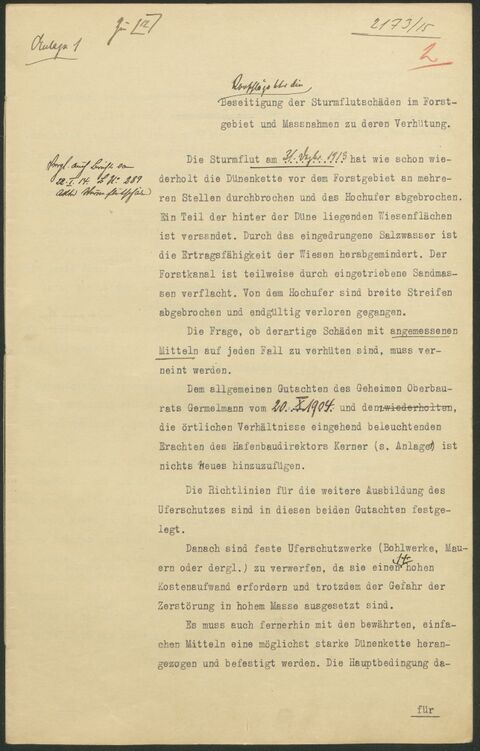

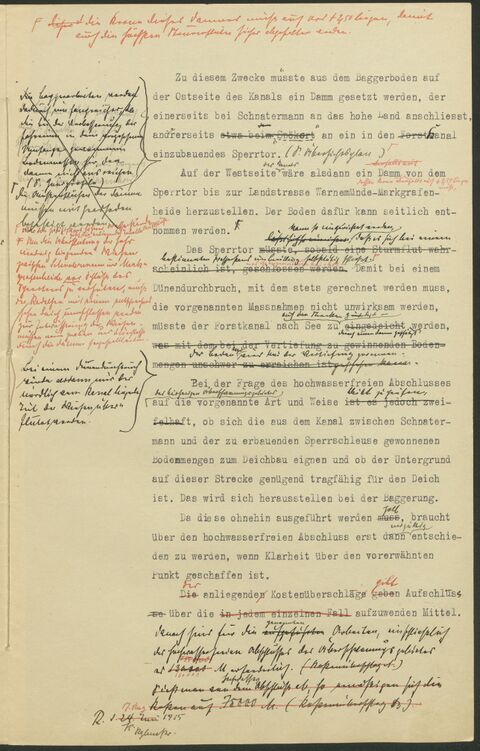

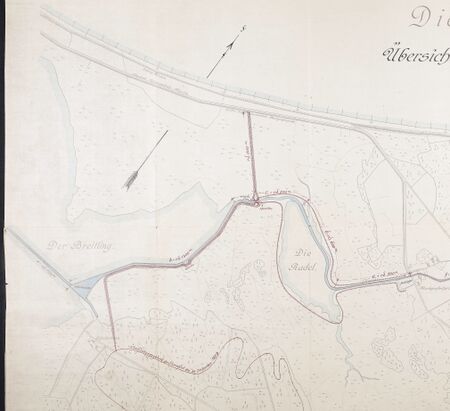

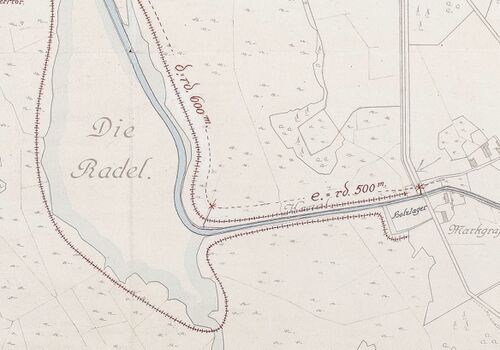

:Für das Untersuchungsgebiet rund um den Radelsee bedeutete dies, daß neben einer umfassenden Verstärkung der Außendüne ein Riegeldeich zwischen Taterhörn und dem Schnatermann mit eingefügtem Flutsperrtor westlich des Radelsees, sowie ein Ringdeich um den Radelsee, den Moor-Kanal eingeschlossen, geschaffen wurde. | :Für das Untersuchungsgebiet rund um den Radelsee bedeutete dies, daß neben einer umfassenden Verstärkung der Außendüne ein Riegeldeich zwischen Taterhörn und dem Schnatermann mit eingefügtem Flutsperrtor westlich des Radelsees, sowie ein Ringdeich um den Radelsee, den Moor-Kanal eingeschlossen, geschaffen wurde. | ||

| + | :Dieses Sperrtor sollte als zusätzliche Funktion im Katastrophen-Fall den Zugang zu den Retentionsflächen rund um den Radelsee möglichst '''regelbar''' zugänglich machen. | ||

[[Datei:RH Großer Ausschnitt Deichplan aus 1 1 13 679 zu12.jpeg|thumb|450px|links|Großer Ausschnitt Deichplan 1915 (nicht eingenordet!) AHR ]] | [[Datei:RH Großer Ausschnitt Deichplan aus 1 1 13 679 zu12.jpeg|thumb|450px|links|Großer Ausschnitt Deichplan 1915 (nicht eingenordet!) AHR ]] | ||

[[Datei:RH Ausschnitt Deichplan D.jpeg|thumb|500px|rechts|Kleiner Ausschnitt D Deichplan 1915 (nicht eingenordet!) AHR]] | [[Datei:RH Ausschnitt Deichplan D.jpeg|thumb|500px|rechts|Kleiner Ausschnitt D Deichplan 1915 (nicht eingenordet!) AHR]] | ||

| Zeile 528: | Zeile 536: | ||

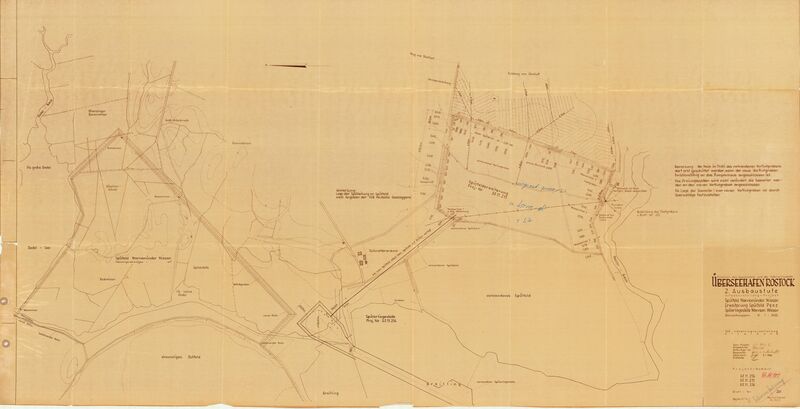

| − | =Untersuchungen zur Entwicklung von Bagger- und Aufspülungsmaßnahmen | + | =Teil 2:Untersuchungen zur Entwicklung von Bagger- und Aufspülungsmaßnahmen sowie Landgewinnung im Unterwarnow-, Breitling- und Radelsee-Gebiet= |

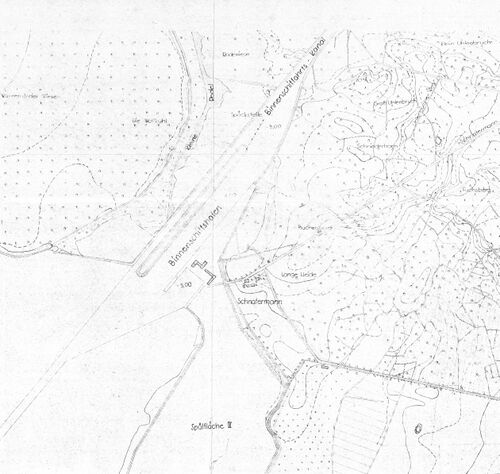

;Chronologie der Aufspül-Handlungen und Entstehung von Spülfeldern im gesamten Breitling-Gebiet | ;Chronologie der Aufspül-Handlungen und Entstehung von Spülfeldern im gesamten Breitling-Gebiet | ||

| − | ==1840 -1880== | + | ==1840 -1880 erste Spülfelder am Nordost-Rand des Breiltlings== |

;In geringem Maße erfolgte ein Aufspülen am Süd-Ende der Purkshäger Wiese hinter dem Stackwerk nördlich des Schnatermann-Gehöftes beim Schnatermann-Graben. | ;In geringem Maße erfolgte ein Aufspülen am Süd-Ende der Purkshäger Wiese hinter dem Stackwerk nördlich des Schnatermann-Gehöftes beim Schnatermann-Graben. | ||

| + | ;Aus der Zeit vor 1840 sind Aufspülmaßnahmen, insbesondere zum Zwecke der Landgewinnung im Breitling-Gebiet nicht verivizierbar. | ||

[[Datei:1928 Die Sandbank "Häbel".jpg|400px|thumb|right| Die Sandbank "Häbel" (Ausschnitt TOP-Karte 1928)]] | [[Datei:1928 Die Sandbank "Häbel".jpg|400px|thumb|right| Die Sandbank "Häbel" (Ausschnitt TOP-Karte 1928)]] | ||

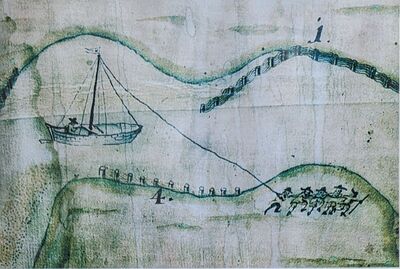

:Die beigefügte Skizze ist die Nachzeichnung einer um 1870 gefertigten Skizze von der Hand eines Prahm-Schiffers mit der Einzeichnung der von den Kanalfahrern als "Häbel" bezeichneten Sandbank. | :Die beigefügte Skizze ist die Nachzeichnung einer um 1870 gefertigten Skizze von der Hand eines Prahm-Schiffers mit der Einzeichnung der von den Kanalfahrern als "Häbel" bezeichneten Sandbank. | ||

| − | :Der Häbel entstand ursächlich durch von Wind und Regen permanent erfolgenden Eintrag | + | :Der Häbel entstand ursächlich durch den von Wind und Regen permanent erfolgenden Eintrag an Dünensand. Er stellte immer aufs Neue ein gefährliches Hindernis für die Befahrbarkeit durch die Holz-Prahme und andere Wasserfahrzeuge dar. Durch die Stackwerke gelang es nur bedingt den Sandeintrag aufzuhalten. |

;Nach der Einrichtung der Stackwerke (1840) und Vertiefung des Radelgrabens waren fortlaufend immer wieder Baggerarbeiten zur Erhaltung des Radelkanal-Fahrwassers sowie Erneuerungen bzw. Reparaturen am Stackwerk erforderlich. Ganz besonders in Folge von Flut-Durchbrüchen, aber auch als permanenter Prozess des Sedimenteintrages vom "Häbel" her ergab sich die Notwendigkeit dazu. | ;Nach der Einrichtung der Stackwerke (1840) und Vertiefung des Radelgrabens waren fortlaufend immer wieder Baggerarbeiten zur Erhaltung des Radelkanal-Fahrwassers sowie Erneuerungen bzw. Reparaturen am Stackwerk erforderlich. Ganz besonders in Folge von Flut-Durchbrüchen, aber auch als permanenter Prozess des Sedimenteintrages vom "Häbel" her ergab sich die Notwendigkeit dazu. | ||

<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||

| − | [[Datei:RH UGR D Karte 9 Purkshöfer Gemeindewiesen a.jpg|thumb|300px|rechts| | + | |

| + | [[Datei:RH UGR D Karte 9 Purkshöfer Gemeindewiesen a bearbeitet.jpg|thumb|300px|rechts|Erstes Spülfeld auf der Purkshöfer Gemeindewiese am Schnatermann]] | ||

:Das Baggergut wurde zunächst zwecks Landgewinnung am Süd-Ende der Purkshäger Feuchtwiese in unmittelbarer Nachbarschaft des Schnatermann-Gehöftes aufgebracht. | :Das Baggergut wurde zunächst zwecks Landgewinnung am Süd-Ende der Purkshäger Feuchtwiese in unmittelbarer Nachbarschaft des Schnatermann-Gehöftes aufgebracht. | ||

| − | :Dort war aber die Aufnahmekapazität bald | + | :Dort war aber die Aufnahmekapazität schon bald erschöpft. |

<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||

| − | ==1890-1900== | + | |

| + | ==1890-1900 kumulative Verfüllung der Wollkuhl== | ||

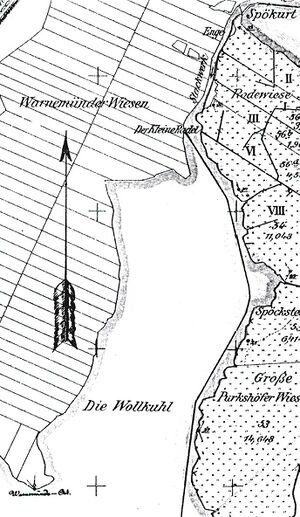

[[Datei:UGR RH Die Wollkuhl zwischen Warnemünder Wiesen und dem Radelkanal.jpeg|thumb|300px|rechts|Die Wollkuhl zwischen Warnemünder Wiesen und dem Radelkanal]] | [[Datei:UGR RH Die Wollkuhl zwischen Warnemünder Wiesen und dem Radelkanal.jpeg|thumb|300px|rechts|Die Wollkuhl zwischen Warnemünder Wiesen und dem Radelkanal]] | ||

;Nach der Fertigstellung des Stackwerkes wurde dann bei der Kanal-Unterhaltung hinter dem west-seitigen Stackwerk (in der Karte links) fortlaufend das hierbei anfallende Baggergut verbracht. | ;Nach der Fertigstellung des Stackwerkes wurde dann bei der Kanal-Unterhaltung hinter dem west-seitigen Stackwerk (in der Karte links) fortlaufend das hierbei anfallende Baggergut verbracht. | ||

:Dabei begann ein langwieriger Prozess der Verfüllung dieser östlichen Breitlings-Bucht (Wollkuhl). | :Dabei begann ein langwieriger Prozess der Verfüllung dieser östlichen Breitlings-Bucht (Wollkuhl). | ||

| − | :Angesichts des immens anwachsenden Anfalls von Baggergut erfolgte ab 1880 ein massiver Ausbau des west-seitigen Kanal-Stackwerkes, im Abschnitt Schnatermann bis Radelsee zu einem deichartigen Bauwerk, | + | :Angesichts des immens anwachsenden Anfalls von Baggergut erfolgte ab 1880 ein massiver Ausbau des west-seitigen Kanal-Stackwerkes, im Abschnitt Schnatermann bis Radelsee zu einem massiven deichartigen Bauwerk, das aber auch weiterhin den Treidelweg trug. |

| − | ;Im Laufe der Dienst-Zeit des Hafenbaumeisters Kerner wurde hinter dem nordwestlichen Stackwerk zur Wollkuhl hin | + | ;Im Laufe der Dienst-Zeit des Hafenbaumeisters Kerner (1885-1915) wurde hinter dem nordwestlichen Stackwerk zur Wollkuhl hin zunächst weiter verfüllt |

<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||

| − | |||

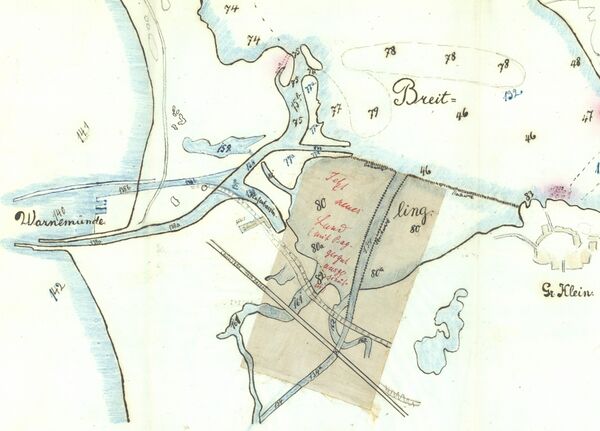

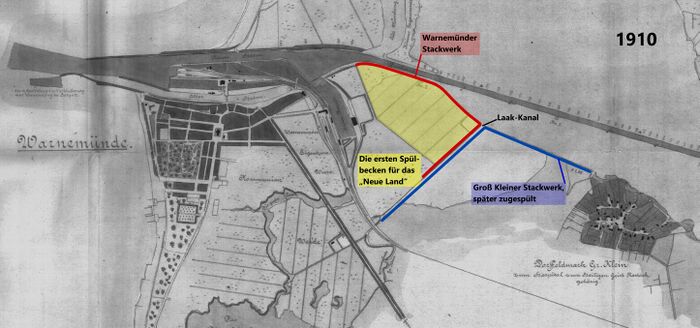

| − | ;Um 1900 | + | ==1900 - 1908, Aufspülen des "Neuen Landes" im Zuge des Hafen-Erweiterungsbaues in Warnemünde== |

| + | |||

| + | [[Datei:1908 Karte-Unterwarnow-Breitling b.jpg|thumb|600px|rechts|Ausschnitt 1908 Karte-Unterwarnow-Breitling mit transparener Pergament-Überdeckung zur Aktualisierung (nicht eingenordet!)]] | ||

| + | [[Datei:1908 Karte-Unterwarnow-Breitling a.jpg|thumb|400px|rechts|Großer Ausschnitt 1908 Karte-Unterwarnow-Breitling(nicht eingenordet!) ]] | ||

| + | |||

| + | ;Um 1900, | ||

| + | :Das "Neue Land" entlang der West-Seite des Breitlings wurde zunächst als Ausbaugebiet für den Holzhafen vorgesehen. Der Kriegsausbruch im August 1914 beendete diese Nutzungspläne abrupt. Mit dessen Beginn unterlagen bald darauf alle durch Aufspülung entstandenen Neuland-Gewinnungen unmittelbar militärischen Nutzungen. | ||

| + | :Bereits in der Planungsphase des von Hafenbaumeister Kerner geplanten und bis zum Ende seiner Umsetzung geleiteten umfangreichen Hafenprojektes Warnemünde, wurden in die Laak hinein zwei Stackwerke gebaut (1x Groß-Klein-seitig und 1x Warnemünde-seitig). | ||

| + | :Sie erhielten gleichzeitig die Funktion eines Riegeldeiches für die mit dem Projekt vorgesehene Schaffung einer großen Neuland-Fläche. | ||

| + | :Der Laak-Kanal hat als einem abgesicherten befahrbaren Zugang zur Laak auch die Funktion im Hochwasser-Fall Zugang zur Laak als '''Retentions-Fläche''' zu gewährleisten | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||

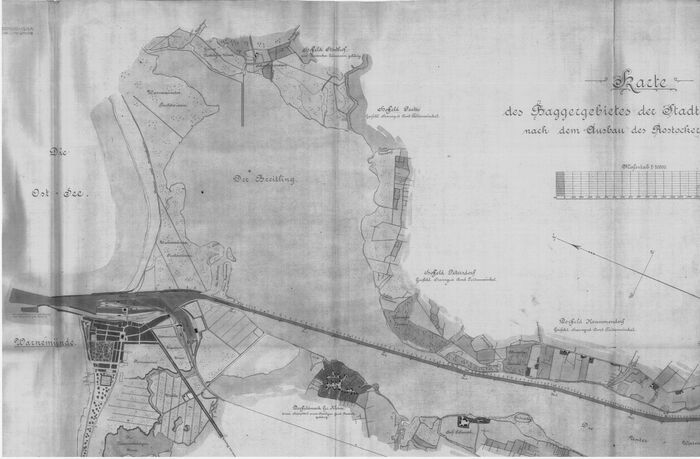

| − | ==Karte des Baggergebietes | + | ==1910 Karte des Baggergebietes beim Ausbau des Hafens von Rostock und Warnemünde== |

| − | [[Datei:1910 Baggergebiete-lm Warnemünder Hafen- und Seekanalgebiet Ausschnitt 1.jpg|thumb|700px|rechts|1910 Das Baggergebiet beim Bau des Warnemünder Hafens Ausschnitt]] | + | |

| + | [[Datei:1910 Baggergebiete-lm Warnemünder Hafen- und Seekanalgebiet Ausschnitt 1 bearbeitet2.jpg|thumb|700px|rechts|1910 Das Baggergebiet beim Bau des Warnemünder Hafens und erstes Spülfeld Ausschnitt (Grafik: Willi Kolp)]] | ||

| + | :Die dunkel abgesetzten Gewässerabschnitte kennzeichnen die Baggerungen und innerhalb des nördlichen (links, gelb markiert) Stackwerkes sind die Absetz-Zellen des Baggergutes bereits eingezeichnet. | ||

| + | :Die vollständige Aufspülung des Warnemünder Feldes erfolgte von 1910 bis 1916. | ||

| + | :Die Aufspülung des Groß-Kleiner Feldes erfolgte ab 1934 bis zum Ende des zweiten Weltkrieges. Selbst dann waren noch ca. 40% dieses Spülfeldes offen. | ||

| + | :Nach bisher noch ungesicherten Informationen erfolgte die restliche Verfüllung warscheinlich im Zuge der Trümmerbeseitigungen nach Kriegsende. | ||

| − | |||

<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||

| − | + | [[Datei:1910 Baggergebiete-lm Warnemünder Hafen- und Seekanalgebiet.jpg|thumb|700px|rechts|1910 Das Baggergebiet beim Bau des Warnemünder Hafens (Gesamtkarte)]] | |

| − | |||

<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||

| − | == | + | ==1922-1928 Der Streit um die Rövershäger Enklave-Taterhörn auf der Hohen Düne== |

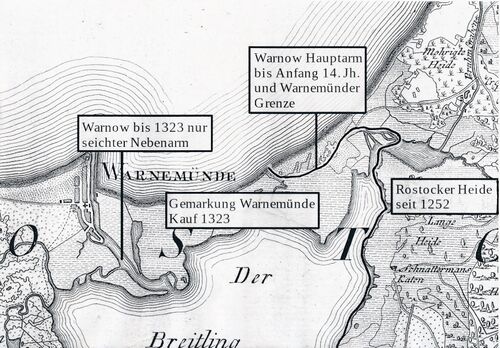

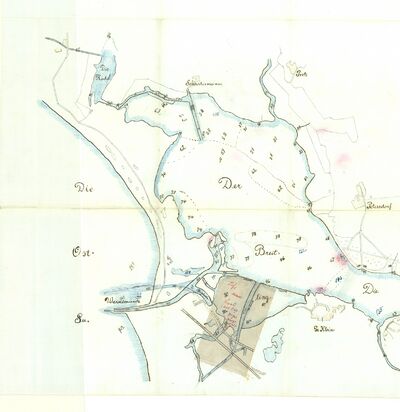

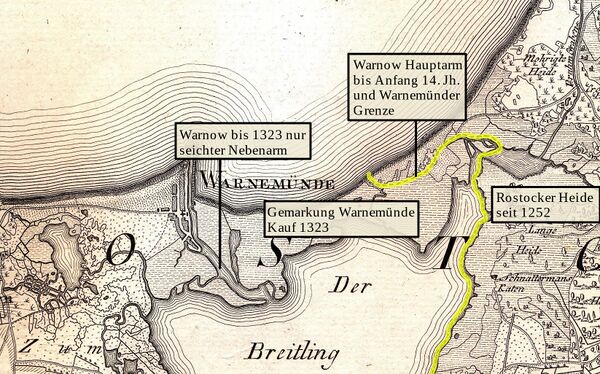

| − | [[Datei:Wmde Karte zu 1323 (bearbeitet).jpg|thumb|600px|rechts| | + | [[Datei:Wmde Karte zu 1323 (bearbeitet).jpg|thumb|600px|rechts|Grenzverlauf auf der Hohen Düne von 1252 bis 1922]] |

[[Datei:Die Rövershäger Enklave Taterhörn von den Warnemünder Wiesen umgeben.jpg|thumb|600px|rechts|Die Rövershäger Enklave Taterhörn umgeben von den Warnemünder Wiesen]] | [[Datei:Die Rövershäger Enklave Taterhörn von den Warnemünder Wiesen umgeben.jpg|thumb|600px|rechts|Die Rövershäger Enklave Taterhörn umgeben von den Warnemünder Wiesen]] | ||

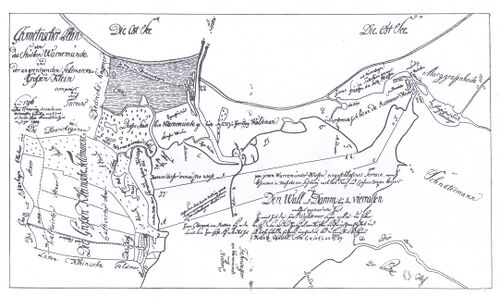

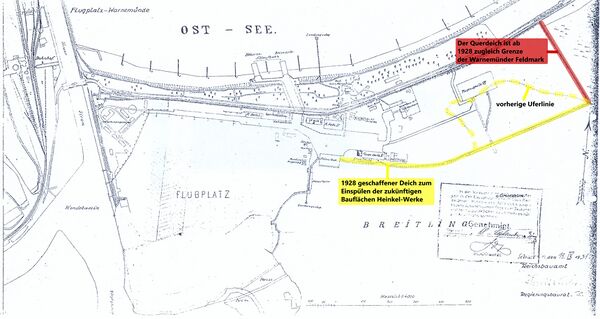

| − | :Eine Voraussetzung vor dem Bau der notwendigen Deiche auf der Hohen Düne, war eine Neuvermessung | + | :Eine Voraussetzung, vor dem Bau der notwendigen Deiche und Spülfelder auf der Hohen Düne, war eine Neuvermessung und -festlegung der |

| − | + | :Gemarkungsgrenzen zwischen der Ortslage Warnemünde und der Rostocker Heide. | |

:Sie war vor und mit dem Deichbau und dem Aufspülen von neuem Land, als Expansionsfläche der Heinkelwerke, notwendig geworden. | :Sie war vor und mit dem Deichbau und dem Aufspülen von neuem Land, als Expansionsfläche der Heinkelwerke, notwendig geworden. | ||

:Hier, am Taterhörn befand sich seit dem Kaufvertrag der Rostocker Heide im Jahre 1252 der westlichste Grenzpunkt der Rostocker Heide. | :Hier, am Taterhörn befand sich seit dem Kaufvertrag der Rostocker Heide im Jahre 1252 der westlichste Grenzpunkt der Rostocker Heide. | ||

| − | :Der mäandrierende Grenzverlauf zwischen, der Gemarkung der Rostocker Heide und der Warnemünder Gemarkung, verlief bis dahin seit fast siebenhundert Jahren noch immer auf dem Verlauf des bereits Jahrhunderte zuvor verschwundenen | + | :Der mäandrierende Grenzverlauf zwischen, der Gemarkung der Rostocker Heide und der Warnemünder Gemarkung, verlief bis dahin seit fast siebenhundert Jahren noch immer auf dem einstigen linken Ufer-Verlauf des bereits Jahrhunderte zuvor verschwundenen Hauptmündungsarmes der Warnow, wie er bereits im Borwinschen Vertrag vom 25.3.1252 detailiert beschrieben worden war. |

| − | :Das Taterhörn ''(aus dem niederdeutschen = "Zigeuner-'''Kap"''')'' markierte hier, selbst nach dem Verschwinden des Wasserlaufes, den einstigen rechtsseitigen Mündungspunkt des Warnow-Hauptlaufes. | + | :Das Taterhörn ''(Bedeutung aus dem niederdeutschen = "Zigeuner-'''Kap"''')'' markierte hier, selbst nach dem Verschwinden des Wasserlaufes und der Flußmündung, den einstigen rechtsseitigen Mündungspunkt des Warnow-Hauptlaufes. |

| − | :So war er der wichtigste und westlichste Grenz- und Vermessungspunkt innerhalb der Gemarkungsgrenze der Rostocker Heide nach Warnemünde hin. | + | :So war er '''der wichtigste und westlichste Grenz- und Vermessungspunkt innerhalb der Gemarkungsgrenze der Rostocker Heide nach Warnemünde hin.''' |

;Zuvor 1839 | ;Zuvor 1839 | ||

| − | :fand im Gebiet der Rostocker Heide eine umfassende Reform und Neueinteilung der Forstflächen sowie der landwirtschaftlich genutzten Gemeindeflächen statt, die den jeweilig in Nutzung befindlichen städtischen Heidedörfern zugeschlagen wurden. | + | :fand im Gebiet der Rostocker Heide eine umfassende Reform und Neueinteilung der Forstflächen sowie der Abtrennung der landwirtschaftlich genutzten Gemeindeflächen statt, die den jeweilig in Nutzung befindlichen städtischen Heidedörfern zugeschlagen wurden. |

| − | :Im Gebiet Radelsee/ Hohe Düne teilte man der Gemeinde Rövershagen dabei die Flurstücke im Dünen-/ Wiesengebiet westlich Markgrafenheide bis zum Taterhörn, sowie an der Ostseite des Radelsees die Flurstücke der Prediger-, Große-, Post- und Rövershäger Bauernwiesen zu. | + | :Im Gebiet Radelsee/ Hohe Düne teilte man der Gemeinde Rövershagen dabei die neben den Warnemünder Wiesen-Liegenschaften bestehenden Flurstücke im Dünen-/ Wiesengebiet westlich Markgrafenheide bis zum Taterhörn, sowie an der Ostseite des Radelsees die Flurstücke der Prediger-, Große-, Post- und Rövershäger Bauernwiesen zu. |

<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||

| Zeile 595: | Zeile 614: | ||

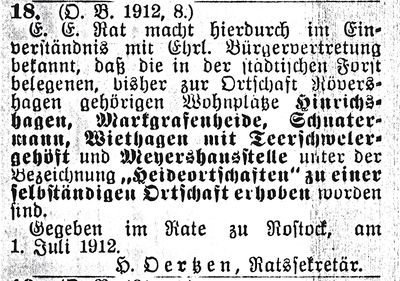

:Die Rostocker Bürgerschaft beschließt die Abtrennung der "Heideortschaften" von Rövershagen und Schaffung einer eigenen Schulzenstelle für Rövershagen (AHR 1.4.17 Sig.251/1) | :Die Rostocker Bürgerschaft beschließt die Abtrennung der "Heideortschaften" von Rövershagen und Schaffung einer eigenen Schulzenstelle für Rövershagen (AHR 1.4.17 Sig.251/1) | ||

:Im Zuge der nun erfolgenden Neuaufteilung der Liegenschaften übersieht die Rostocker Kämmerei das Flurstück "Taterhörn", da es zwischenzeitlich durch den Küstenrückgang seine Verbindung zu den Gemarkungen der Rostocker Heide verloren hatte und von allen Seiten von Warnemünder Grundbesitz umgeben war. | :Im Zuge der nun erfolgenden Neuaufteilung der Liegenschaften übersieht die Rostocker Kämmerei das Flurstück "Taterhörn", da es zwischenzeitlich durch den Küstenrückgang seine Verbindung zu den Gemarkungen der Rostocker Heide verloren hatte und von allen Seiten von Warnemünder Grundbesitz umgeben war. | ||

| − | ;Diese so entstandenen Rövershäger Enklave "Taterhörn" viel erst rund zehn Jahre später | + | ;Diese so entstandenen Rövershäger Enklave "Taterhörn" viel erst rund zehn Jahre später ins Gewicht und sorgte für eine ganze Reihe von Komplikationen: |

:1. Der Straßenbau auf der Hohen Düne stieß, ebenso wie die Erweiterung der Fläche für die der Eindeichung und Aufspülung der Erweiterungsfläche Heinkel-Betriebsfläche auf ein großes Hindernis. | :1. Der Straßenbau auf der Hohen Düne stieß, ebenso wie die Erweiterung der Fläche für die der Eindeichung und Aufspülung der Erweiterungsfläche Heinkel-Betriebsfläche auf ein großes Hindernis. | ||

| − | :2. Die Stadt Rostock geriet im Zuge der Neugestaltung des neuen Landes-Wassergesetzes mit dem Freistaat Mecklenburg und der Gemeinde Rövershagen in einen komplizierten Rechtsstreit, der erst nach rund sechs Jahren durch ein Flurneuordnungsverfahren und eine Neuvermessung der Grenze | + | :2. Die Stadt Rostock geriet im Zuge der Neugestaltung des neuen Landes-Wassergesetzes mit dem Freistaat Mecklenburg und der Gemeinde Rövershagen in einen komplizierten Rechtsstreit, der erst nach rund sechs Jahren durch ein Flurneuordnungsverfahren und eine Neuvermessung der Grenze gelöstwerden konnte. |

| + | :In deren Dürchführung wurde die Rövershäger Eigentums-Enklave "Taterhörn" aufgelöst und floß in die Warnemünder Gemarkung ein. | ||

| + | :Die Gemeinde Rövershagen erhielt eine Flächen-Entschädigung. | ||

| + | <br clear="all"> | ||

| + | |||

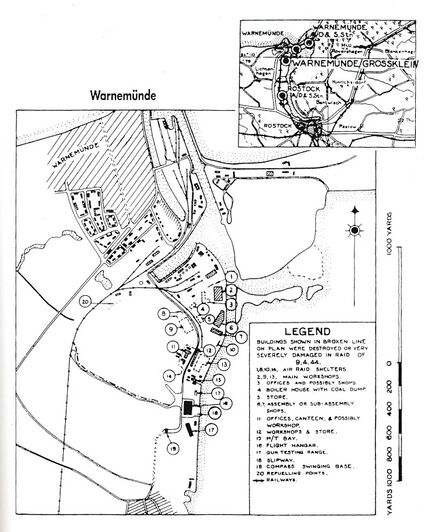

| + | ==1914-1945 Spülfeldanlagen in militärischer Nutzung== | ||

| + | ;- Spülen auf den Flächen an der Hohen Düne für die Ansiedlung von Luftfahrt-Einrichtungen | ||

| + | :Die Flugzeugbau Friedrichshafen GmbH mietete im Juli 1914 eine Halle auf dem kurz zuvor aufgespülten Gelände des '''Flugplatzes Warnemünde auf der Hohen Düne''', begann dort Wasserflugzeuge zu bauen und zu testen. Doch die Marine beschlagnahmte den Flugplatz inklusive aller vorhandenen Flugzeuge mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges. | ||

| + | :Noch im Sommer 1916 kehrte Flugzeugbau Friedrichshafen nach Warnemünde zurück und baute sich die ''' Flugzeug-Werft Warnemünde auf der Warnemünder Seite des "Neuen Landes"''' als Zweigwerk auf. | ||

| + | :Aufgrund der Bedingungen des Versailler Vertrages musste das Unternehmen nach Ende des Krieges den Flugzeugbau einstellen. | ||

| + | :Die Flugzeug-Werft von ARADO entstand ab 1921 auf dem Gelände und in den Hallen der früheren Außenstelle der Flugzeugbau Friedrichshafen GmbH neu. | ||

| + | |||

| + | ==1928 ab, Einrichtung von Spülfeldern rund um Taterhörn== | ||

| + | |||

| + | [[Datei:1931 Heinkel Hohe Düne mit Spüldeichen.jpg|thumb|600px|rechts|Das zu großen Teilen aufgespülte Heinkel-Betriebsgelände um 1925, die gestrichelte Linie bezeichnet die Uferlinie vor dem Spülen (Grafik:Willi Kolp)]] | ||

| + | |||

| + | ;Nach der Lösung des verwaltungsrechtlichen Problems um die Enklave "Taterhörn" konnte nun 1928 unmittelbar mit den Deichbauarbeiten, der Aufspülung und der Flächenerweiterung für die Heinkel-Werke begonnen werden. | ||

| + | ;Der Quer-Deichbau zwischen Taterhörn und Radelkanal, sowie entlang dem Stackwerk an der Wollkuhl erfüllt zugleich die Einfassungs-Funktion der bald darauf folgenden Spülfeldanlage. | ||

| + | ;Der östlich erbaute Querdeich kennzeichnet nach der erfolgten Flur-Neuordnung gleichzeitig die neue, begradigte, Gemarkungsgrenze zwischen Warnemünde und der Rostocker Heide. | ||

| + | |||

| + | [[Datei:Das aufgespülte östliche Heinkel Betriebsgelände 1936.jpg|thumb|600px|rechts|Das aufgespülte östliche Heinkel-Betriebsgelände 1936 (Quelle: Heidearchiv)]] | ||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | <br clear="all"> | ||

| + | [[Datei:ARADO-Werk alliierte Zielkarte April 1944.jpg|thumb|430px|links|Bebauung des "Neuen Landes" durch die ARADO-Werke in einer allierten Zielkarte der amerikanischen Airforce vom April 1944]] | ||

| + | |||

| + | [[Datei:Warnemünde US Airforce 23.7.1943.jpg|thumb|530px|rechts| US-Airforce Aufklärung des Bombardements vom 23.7.1943, in der rechten Bildhälfte das zu jener Zeit gerade fertiggestellte Spülfeld unmittelbar östlich vom Taterhörn (Quelle: Heidearchiv)]] | ||

| + | |||

| + | <br clear="all"> | ||

| + | |||

| + | :Im Luftbild der US-Airforce Aufklärung des Bombardements vom 23.7.1943, | ||

| + | '''ist in der rechten Bildhälfte das zu jener Zeit gerade fertiggestellte, an die Heinkel-Fläche anschließende, weitere Spülfeld unmittelbar östlich vom Taterhörn sichtbar'''. | ||

| + | :Besonders das auf dem "Neuen Land" befindliche ARADO-Werk versucht man durch Einnebelung mittels Nebeltonnen vor der allierten Luftaufkläerung zu verschleiern, | ||

<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||

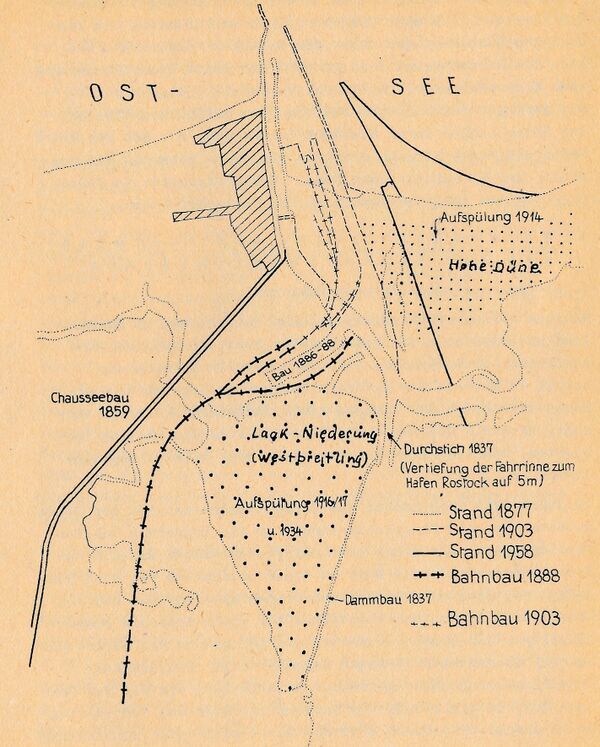

| − | + | [[Datei:Aufspülungen im Zuge von Seekanal Hafen und Bahnbau in Warnemünde zwischen 1877 und 1958.jpg|thumb|600px|rechts|Übersicht über angelegte Neuland-Spülflächen zwischen 1877 und 1945 im '''westlichen''' Breitling-Gebiet]] | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | ;- | + | ;1920 - 1945 - Neuland und Spülfelder |

| + | ;Überblick über angelegte Neulandspülflächen zwischen 1877 und 1945 im westlichen Breitling-Gebiet | ||

<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||

| − | [[Datei: | + | |

| − | ; | + | ==1945-1957 Zwischen Kriegsende und Beginn der Planung zum Überseehafen== |

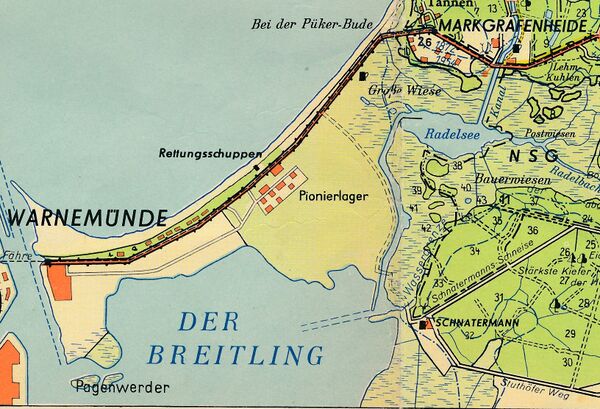

| + | [[Datei:1962 Kleinfeldsche Wanderkarte mit Pionierlager.jpg|thumb|600px|rechts|1962 Kleinfeldsche Wanderkarte mit Pionierlager]] | ||

| + | ;Nach Kriegsende ließen die Allierten zumindest auf dem Spülfeld östlich neben Taterhörn alle militärischen Anlagen beseitigen. | ||

| + | :Es befanden sich nun auf der Westhälfte der Hohen Düne verschiedene sowjetische Militäreinrichtungen, in deren Folge jedoch keine neuen Deichbau- und Spülfeldanlagen erkennbar und bekannt geworden sind. | ||

| + | :Auf dem östlichen Teil der Spülfläche Taterhörn/Wollkuhl wird ein Kinderferienlager eingerichtet, das bis Ende der 60er Jahre betrieben wird. | ||

<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||

| + | ==1957 – 1967 Planung und Bau des Überseehafens == | ||

| + | ;Erst ab Mitte der 1950er Jahre sind dann sehr umfangreiche Planungs- und Baumaßnahmen zu verzeichnen. | ||

| − | : | + | ;In der Hafenplanung für einen Rostocker Überseehafen prüfte man bis Anfang 1957 zwei Varianten: |

| − | + | :1. Umfassende Erweiterung und Ausbau des Rostocker Stadthafens | |

| + | :2. Bau eines neuen Überseehafens am Westufer des Breitlings von Schmarl bis Warnemünde | ||

| + | |||

| + | ;Schließlich kam man erst Anfang August 1957 zu der Erkenntnis, daß beide Varianten unrealistisch und nicht ausführbar sind. | ||

| + | ;Eine dritte, am Beginn der Hafenplanung bereits einmal abgelehnte, Lösungsvariante am Südost-Ufer des Breitlings wurde nun kurzfristig wieder aktuell. Einer der Hauptgründe der vorangegangenen Ablehnung war unter Anderem, daß die Flächen am Südostufer des Breitlings bis dato in der Planung bereits für Einrichtungen der Landesverteidigung (Volksmarine) vorbehalten waren. | ||

| + | :Den Überseehafen nun an deren Stelle hier umzusetzen, setze sich, dem damaligen Vorbehalt entgegen, mittels einer kurzfristigen Regierungs-Entscheidung durch. | ||

| + | ;Auf welchen kuriosen Wegen es am Ende zu diesem Entscheid kam wird in nachfolgenden Zitaten aus einer Rede von Karl Mewis sichtbar: | ||

| + | |||

| + | ==1957, 27.Juli Ostsee-Zeitung - Presse-Erklärung Karl Mewis 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Rostock== | ||

| + | ;(3 Monate vor Baubeginn !!) | ||

| + | Auszüge: | ||

| + | :"Wenn man die Beschlüsse des 30.Plenums des ZK unserer Partei berücksichtigt, muß man sich die Frage stellen, wie mit geringstem Aufwand in der kürzesten Frist die größten Resultate im Interesse der Volkswirtschaft erreicht werden können. ... | ||

| + | :...es geht also nicht darum, einen neuen Hafen zu bauen, sondern die in Rostock und Warnemünde bestehenden Anlagen voll auszunutzen bzw. zu erweitern. '''Alle Spekulationen über den Bau eines neuen Hafens sind unrichtig.''' ... | ||

| + | :...Dann wurde jedoch der Vorschlag gemacht, einen Durchstich beim Radel zum Breitling zu machen. dieser Vorschlag schien günstig, weil an dieser Stelle selbst nur Sand und kein Mergelgrund zu bearbeiten ist. | ||

| + | :... Inzwischen hat sich aber herausgestellt, daß die bei dem neuen Durchstich notwendigen Baggerarbeiten riesigen Umfang annehmen, die Kosten außerordentlich steigen und bei der Baggerung der Fahrrinne zum Breitling Geschiebemergel zu baggern wäre. | ||

| + | :Es stellte sich heraus, daß der ursprüngliche Vorschlag einfacher zu realisieren und bedeutend billiger ist. ..." | ||

| − | |||

| − | + | ;Am Ende beschloß die oberste Führung von Partei und Regierung der DDR dann doch anders. | |

| − | ; | + | == 1957, 26.Oktober - Baubeginn des Überseehafens== |

| + | ;Aber schon wenige Wochen später am 14. Oktober 1957 | ||

| + | :erhielt das Stralsunder "Entwurfsbüro für Industriebau" vom Wirtschaftsrat der DDR-Regierung den Auftrag für die Vorplanung des Überseehafens in Rostock, und | ||

| + | ;am 16.Oktober | ||

| + | :beschloß die 33.Tagung des Zentralkommitees der SED in der DDR den Bau des neuen Überseehafens. | ||

| + | :Die Entscheidung war gefallen und eine Kommission unter Leitung von Verkehrsminister Erwin Kramer eingesetzt. | ||

| + | ;Auszug aus einem Gutachten zur Spülfeld-Planung rund um den neuen Überseehafen seitens der "Forschungsanstalt für Schiffahrt" Berlin Alt-Stralau vom '''9.4.1957''': | ||

| + | [[Datei:1958 Sprengungen der Mergelbank für den Seekanal am vorherigen Standort des Lotsenhauses.JPG|thumb|500px|rechts|1958 Sprengungen der Mergelbank für den Seekanal am vorherigen Standort des Lotsenhauses]] | ||

:"Der Geschiebemergel besitzt im Bereich von Warnemünde eine besonders große Härte. | :"Der Geschiebemergel besitzt im Bereich von Warnemünde eine besonders große Härte. | ||

:Das von der Wendestelle (km 13) bis zu den Molenköpfen reichende Hafengebiet, in dem das Fahrwasser z.Zt. 8,3m Tiefe besitzt, liegt, wie bereits eingangs erwähnt im Bereich einer Landbrücke, die sich nach der jüngsten Vereisung zwischen dem pleistozänen Kern der Stoltera, einer südwestlich des Leuchtturms befindlichen kleinen Geschiebemergel-Insel und der Rostocker Heide, und zwar zunächst weiter in See liegend, in Form eines Strandwalls gebildet hat. | :Das von der Wendestelle (km 13) bis zu den Molenköpfen reichende Hafengebiet, in dem das Fahrwasser z.Zt. 8,3m Tiefe besitzt, liegt, wie bereits eingangs erwähnt im Bereich einer Landbrücke, die sich nach der jüngsten Vereisung zwischen dem pleistozänen Kern der Stoltera, einer südwestlich des Leuchtturms befindlichen kleinen Geschiebemergel-Insel und der Rostocker Heide, und zwar zunächst weiter in See liegend, in Form eines Strandwalls gebildet hat. | ||

:Der Untergrund besteht auf dieser Strecke aus dem Geschiebemergel der Grundmoräne. | :Der Untergrund besteht auf dieser Strecke aus dem Geschiebemergel der Grundmoräne. | ||

| − | :Die natürliche Oberfläche des Geschiebemergels liegt am Südende des durch einen Landdurchstich geschaffenen Neuen Stroms (km 2,0) etwa 5m unter NN. Sie senkt sich ziemlich gleichmäßig in nördlicher Richtung bis auf etwa 7m NN am Ostmolenkopf, .. ebenso am Gebäude der Lotsenstation, darüber schlickige, zum Teil torfige, nach oben sandiger werdende Elemente der Litorina- | + | :Die natürliche Oberfläche des Geschiebemergels liegt am Südende des durch einen Landdurchstich geschaffenen Neuen Stroms (km 2,0) etwa 5m unter NN. Sie senkt sich ziemlich gleichmäßig in nördlicher Richtung bis auf etwa 7m unter NN am Ostmolenkopf, .. ebenso am Gebäude der Lotsenstation, darüber schlickige, zum Teil torfige, nach oben sandiger werdende Elemente der Litorina-Periode. |

:Darüber holozäner Seesand der z.T. Torfeinlagerungen enthält. | :Darüber holozäner Seesand der z.T. Torfeinlagerungen enthält. | ||

:Der anfallende Baggerboden besteht überwiegend aus dem sehr harten Geschiebemergel, in der größere Blöcke vorkommen." | :Der anfallende Baggerboden besteht überwiegend aus dem sehr harten Geschiebemergel, in der größere Blöcke vorkommen." | ||

| + | [[Datei:1958 Baggerung des neuen Seekanals auf der Höhe des seutigen Kreuzfahrterminals.JPG|thumb|550px|rechts|1958 Baggerung des neuen Seekanals auf der Höhe des heutigen Kreuzfahrterminals]] | ||

| + | ;1957,1. November | ||

| + | :"...warf der Eimerkettenschwimmbagger "Warnemünde" des VEB Deutsche Seebaggerei Rostock Anker vor der Petersdorf gegnüber gelegenen "Liebesinsel", um mit den Arbeiten an der neuen Fahrrrinne zu beginnen. Um 14.30 erfolgte das Startsignal, und schon nach 40 Minuten konnte die Motorklappschute HAI mit den ersten 300 Kubikmetern Erde '''zum Ablagerungsplatz auf die Ostsee''' hinausfahren. ..." | ||

| − | ;Verklappung von anfallendem Spülgut in einem Verklappungs-Gebiet der Ostsee 15 Meilen seewärts vor der Küste (insbesondere beim Bau des Überseehafens und des Seekanals). | + | ;Die Verklappung von anfallendem Bagger- und Spülgut erfolgte in einem Verklappungs-Gebiet der Ostsee 15 Meilen seewärts vor der Küste (insbesondere beim Bau des Überseehafens und des Seekanals). |

| − | + | <br clear="all"> | |

| − | ==1959-1962== | + | ==1959-1962 Spülfeld-Anlagen zum Baubeginn des Überseehafens, dazwischen auch das Projekt Binnenwasserstraße== |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

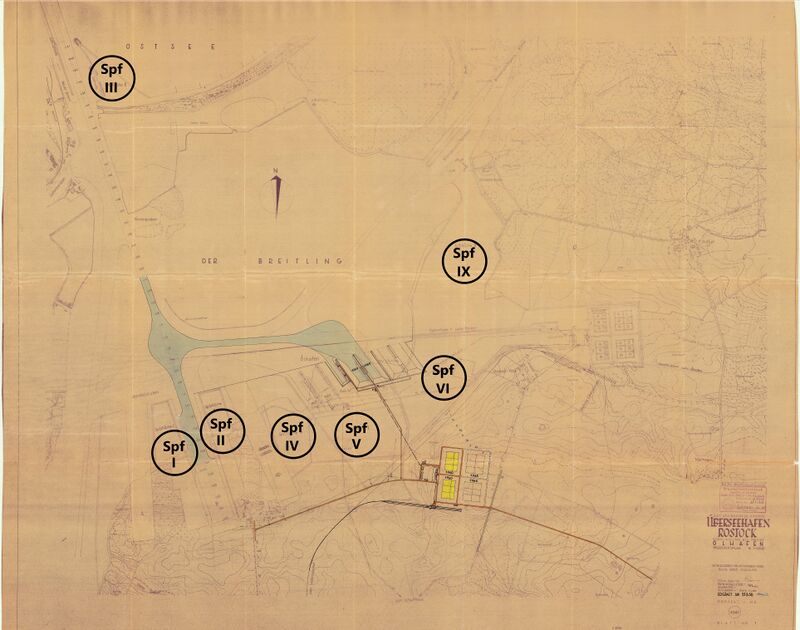

| + | [[Datei:1958 Ölhafen und Spülflächen Entwicklungsplanung ab 1958 bearbeitet.jpg|thumb|800px|rechts|1958 Überseehafen Vorausplanung 1958 bis 1967]] | ||

| − | + | :Während der symbolische Baubeginn des Überseehafens am 26.Oktober 1957 war, standen die damit verbundenen Planungen zu den erforderlichen Spülfeldern erst im August 1958 vor ihrem Abschluß. | |

| + | :Die Umsetzungsplanung war am Baufortschritt der geplanten Bauabschnitte des Hafenbaues orientiert. | ||

| − | + | :Dabei sollten '''die Spülflächen I und II sowie IV, V und VI''' jeweils der anteiligen Schaffung von Bauland im zeitlichen Vorlauf orientiert für den zweiten, dritten und vierten Bauabschnitt angelegt werden. | |

| − | + | :Das '''Spülfeld III''' wurde in der Außenküsten-Bucht im Zwickel östlich der neuen Ost-Mole angelegt. | |

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| + | :Eine Planung und Umsetzung von '''Spülfeldern mit den Nummern VII und IIX''' sind in den Planzeichnungen nicht ausgewiesen. Warscheinlich handelt es sich hier um die zwei dann ab 1966 in der zweiten Ausbaustufe des Überseehafens ausgewiesenen Spülfelder ohne eine Nummer. | ||

| + | |||

| + | :'''Spülfeld IX''' war für das anfallende Baggergut beim Bau des Binnenwasserhafens vorgesehen. Mit diesem Spülfeld verband man auch den Zweck, eine Neuland-Brücke zwischen Überseehafen und Binnenhafen/ Binnenkanal anzulegen. | ||

| + | |||

| + | ;Durch den Stopp des zu ambitionierten Binnenwasserstraßenprojektes am 8. August 1962 verlor das bereits zu 70 % fertiggestellte Spülfeld IX seine ursprüngliche Funktion: | ||

| + | * [[Ministerrat stoppt teuren Kanalbau]] | ||

| + | |||

| + | <br clear="all"> | ||

| + | |||

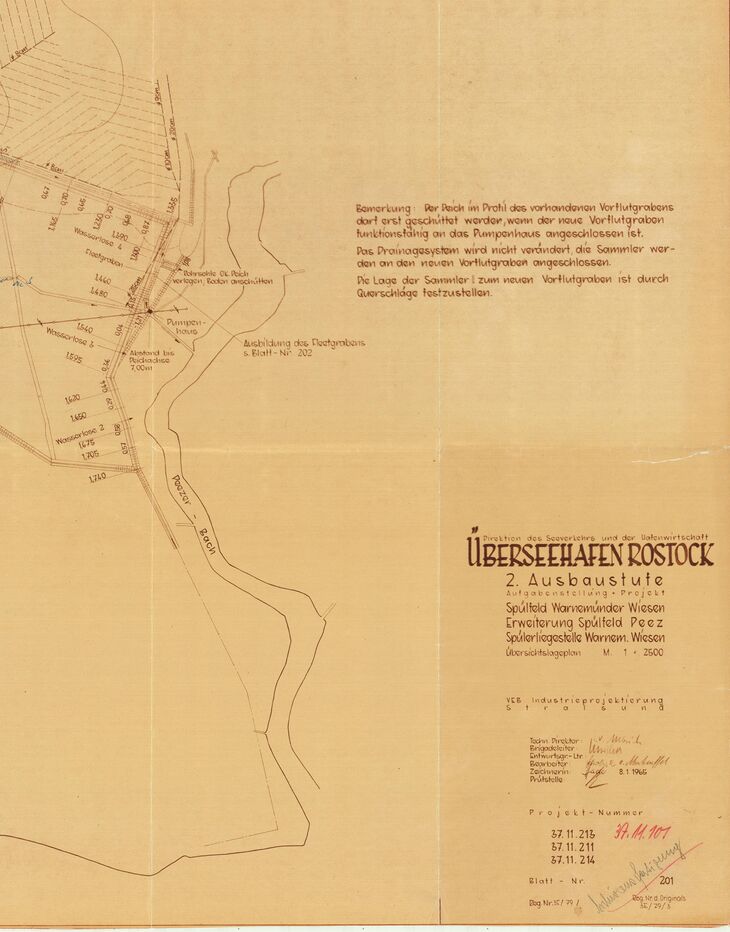

| + | ==1966 bis 1971 Zweite Ausbaustufe des Überseehafens== | ||

| + | |||

| + | [[Datei:1966 Planung Spülfelderweiterung 1.jpg|thumb|800px|rechts|1966 Spülfeldplanung Überseehafen 2. Ausbaustufe ]] | ||

| + | |||

| + | ;Es erfolgte auch der Ausbau der Spülfelder rund um die Sandscholle am Taterhörn, Warnemünder Wiesen und ehemals Wollkuhl | ||

| + | |||

| + | ;In der Folge entstand ein neuer Umlaufkanal um das Spülfeld Warnemünder Wiesen zum Radelsee besonders auch als Retentions-Tor zum Radelsee-Gebiet. | ||

| + | <br clear="all"> | ||

| + | |||

| + | == Retentions-Planung und deren Umsetzung im Zuge des 2. Bauabschnittes des Hafenbaues== | ||

| + | [[Datei:1966 Planung Spülfelderweiterung A Peezer Bach .jpg|thumb|730px|rechts|1966 Überseehafen Vorausplanung 1966-1971 Auschnitt Peezer Bach]] | ||

| + | ;Mit der baulichen Umsetzung des Überseehafens waren schließlich rund 90% der Ufer-Verläufe von Unterwarnow und Breitling umbaut, was im Bezug auf die zyklisch auftretenden Hochwasser-Ereignisse ein Problem verschärfte. | ||

| + | :Durch Beschluß seitens des 33.Plenum zum Baubeginn und folgenden überstürzten Planungs- und Baubeginn fand eine Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nur rudimentär statt. In der gesamten Hafenplanung des ersten Bauabschnittes findet sich noch kein Satz zur Offenhaltung von Retentions-Gates und Retentions-Flächen. | ||

| + | :Erst bei der Umsetzung des zweiten Bauabschnittes begann man dieses Problem zu erkennen und einer Lösung zuzuführen. | ||

| + | |||

| + | ;Was sind Retentions-Flächen und Retentions-Gates? | ||

| + | |||

| + | ;Eine Retentionsfläche bezeichnet eine neben einem Fließgewässer zumeist tiefer liegende Fläche, die im Falle eines Hochwasserabflusses als Überflutungsfläche genutzt werden kann. | ||

| + | :Ihre Benutzung schwächt damit die Hochwasserwelle ab, da der Querschnitt des Flusses erheblich erweitert wird. Flussabwärts steigt die Hochwasserwelle langsamer, sie wird verzögert und verläuft flacher. | ||

| + | :Die Retention ist umso größer, je größer die Überschwemmungsfläche ist. | ||

| + | :Die auf der Retentionsfläche gespeicherten Wassermengen werden nach der Hochwasserspitze zeitverzögert wieder an den Fluss abgegeben. | ||

| + | :Die Retentionsfläche wird entweder durch eine wasserbauliche Maßnahme künstlich angelegt oder ist eine natürliche Gegebenheit. | ||

| + | :Der Zufluss zur Retentionsfläche kann oft durch menschlichen Eingriff gesteuert werden und so gezielt geöffnet werden. | ||

| + | |||

| + | ;Mit der seiner Vollendung entgegen stehenden Baumaßnahme des Überseehafens war im Grunde nur noch ein "Zugangstor" zu Retentionsflächen offen geblieben, der Gewässerdurchbruch mitten durch das Spülfeld "Warnemünder Wiesen", der alte Radel-Prahmkanal. | ||

| + | :Daher wurden in die Planung des zweiten Bauabschnittes zwei Retentions-Tore in die Planung aufgenommen: | ||

| + | :1. der '''neue''' Verbindungskanal (1960/1961) zwischen Schnatermann und Durchbruch (1971) zum Radelsee | ||

| + | :2. ein 1971 wieder geöffnetes, weiter verbreitertes, '''teilweise''' umgelegtes '''und neu''' angelegtes Bachbett des Peezer Baches | ||

| + | ;Damit waren deren Hinterlandsflächen für die Aufnahme von Fluthochwasser-Aufkommen aufgeschlossen. | ||

| + | <br clear="all"> | ||

| + | |||

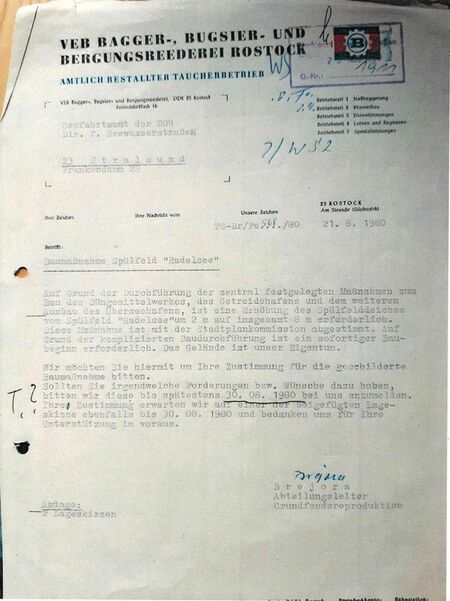

| + | ==1979-1984 Planung und Bau des Chemiehafens== | ||

| + | [[Datei:1980 01 LitNSG Mecklenburgs BBB Bauvorhaben Seite 2.jpg|thumb|450px|rechts| 1980 Spülfeldveränderungen in Folge des Chemiehafen-Baues]] | ||

| + | :Im Auftrag der DDR-Chemie-Industrie entstand von 1981 bis 1983 das auf einer Länge von 120 Metern in die Mündung des Peezer Baches hineingebaggerte Hafenbecken D. | ||

| + | :Der östlich des Ölhafens gelegene Chemiehafen sollte den Export von Magnesiumchloridlauge (vor allem nach Skandinavien) und den Import von auf -36 Grad abgekühlten Ammoniak ermöglichen, das in einem speziellen Tanklager zwischengelagert oder mittels einer 15 Kilometer langen Pipeline direkt zum Düngemittelwerk in Poppendorf gefördert wurde. | ||

| + | :Die Anlage zur Abfertigung von Chemietankern ging am 23.März 1984 in Betrieb. | ||

| + | |||

| + | ;Zuvor mußte der Umbau von zwei Spülfeldern jeweils am Peezer Bach und Radelsee-Kanal in Folge des Baues des Hafens für das Düngemittelwerk erfolgen. | ||

| + | |||

| + | <br clear="all"> | ||

| + | |||

| + | ==letzte Anmerkung== | ||

| + | ;2020 | ||

| + | :erfolgt die weitgehende Schließung und Bebauung des Retentions-Tores im Laak-Bereich auf der Westseite des Breitlings durch den Sturmflut-Schutzwall | ||

| + | |||

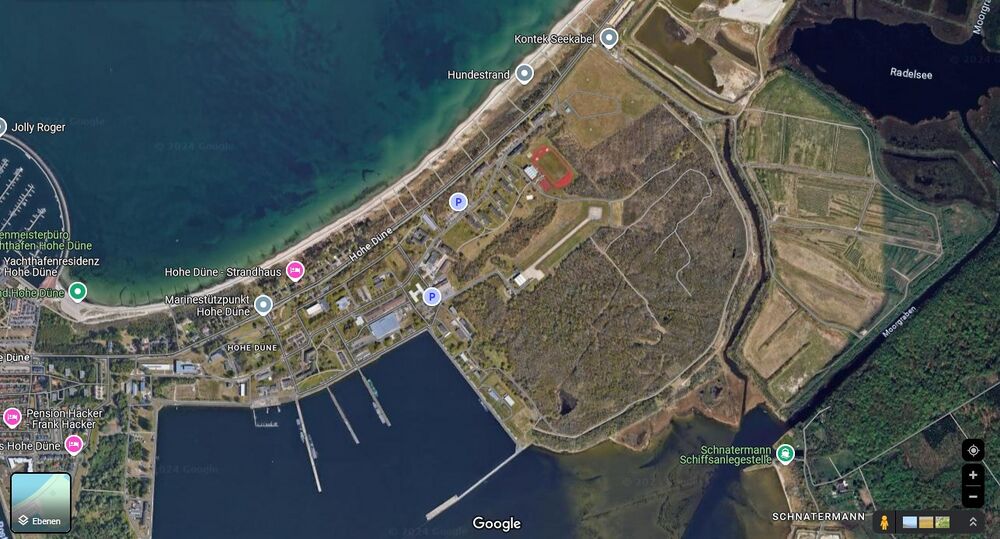

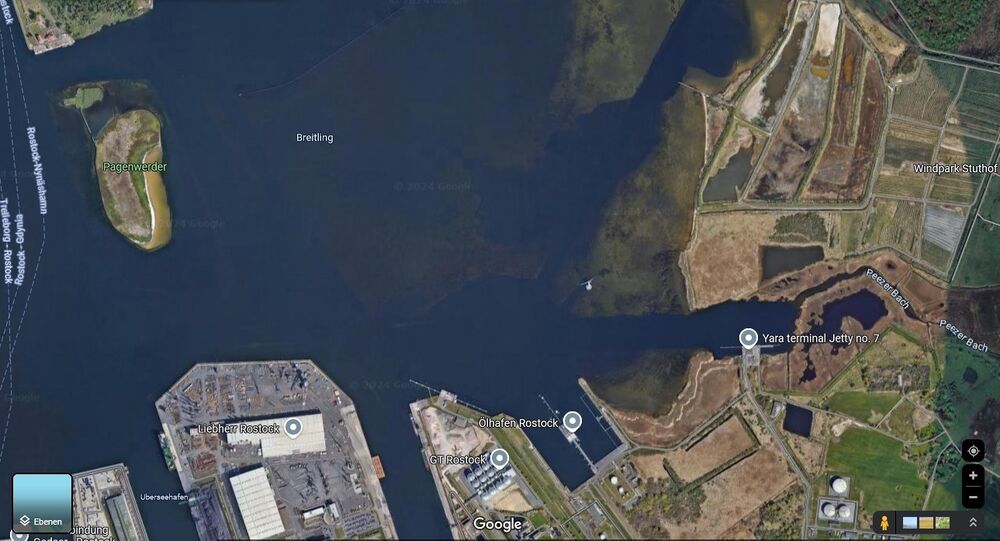

| + | ==Anhang Luftbilder== | ||

| + | |||

| + | [[Datei:Screenshot ÜSH 2024 a.jpg|1000px|links| 2024 Das Gelände des Überseehafens a (Screenshot google-maps)]] | ||

| + | [[Datei:Screenshot ÜSH 2024 b.jpg|thumb|1000px|links| 2024 Das Gelände des Überseehafens b (Screenshot google-maps)]] | ||

<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | [[Datei:2003 Luftbild 1 Spülfelder zwischen Peezer Bach und a.jpg|thumb|1000px|links|2003 Luftbild 1 Spülfelder zwischen Peezer Bach und Schnatermann ]] | ||

| + | [[Datei:2003 Luftbild 2 Spülfeld Warnemünder Wiese Radelsee und alter Radelkanal.jpg|thumb|1000px|links|2003 Luftbild 2 Spülfeld Warnemünder Wiese Radelsee und alter Radelkanal]] | ||

| + | [[Datei:2003 Luftbild 3 Spülfeld am neuen Radelkanal beim Schnatermann.jpg|thumb|1000px|links|2003 Luftbild 3 Spülfeld am neuen Radelkanal beim Schnatermann]] | ||

| + | [[Datei:2003 Luftbild 4 Spülfelder Warnemünder Wiesen mit altem Radelkanal.jpg|thumb|1000px|links|2003 Luftbild 4 Spülfelder Warnemünder Wiesen mit altem Radelkanal]] | ||

| + | [[Datei:2003 Luftbild 6 Spülfeld zwischen Peezer Bach und Schnatermann.jpg|thumb|1000px|links|2003 Luftbild 6 Spülfeld zwischen Peezer Bach und Schnatermann]] | ||

| + | |||

| + | |||

| + | |||

| + | [[Untersuchungen zur Entwicklung von Bagger- und Aufspülungsmaßnahmen sowie Landgewinnung im Unterwarnow-, Breitling- und Radelsee-Gebiet]] | ||

| + | ;Chronologie der Aufspül-Handlungen und Entstehung von Spülfeldern im gesamten Breitling-Gebiet | ||

Aktuelle Version vom 28. März 2025, 15:32 Uhr

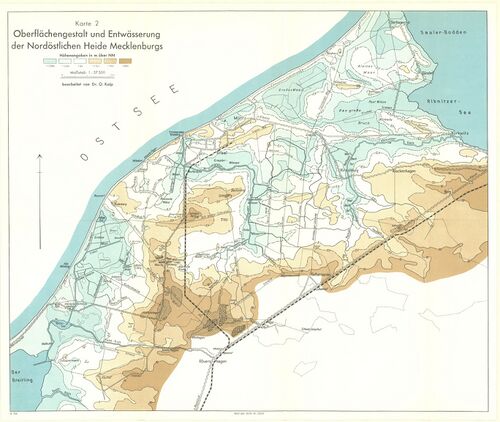

Teil 1: Die antropogenen Einflüsse auf die Morphologie des Radelsee-Gebietes vom 14. bis 20. Jahrhundert

- Untersuchungen zu Morphologie und anthropogenen Einflüssen für das Gebiet NSG Radelsee

- Autor: Wilfried Steinmüller

- Grafiken: Willi Kolp

Definition des Untersuchungsgebietes

- Lage des Untersuchungsgebietes

- Das Untersuchungsgebiet "Radelsee" liegt auf dem Territorium der Hansestadt Rostock unmittelbar südöstlich der Ortslage Markgrafenheide.

- Das Gebiet hat eine Größe von ca 220ha.

- Die Ursprünge der Geomorphologie und antropogenen Nutzung des Gebietes liegen in der 1304 durch eine Flut verschütteten östlichen Flußschleife und damit der Abriegelung des Hauptmündungsarmes der Warnow.

Chronologie der Elementar-Ereignisse sowie Entwicklungs-Verlauf der Nutzungs- und Eigentumsverhältnisse im Untersuchungsgebiet

- Benutzte Quellenkürzel

- AHR = Archiv der Hansestadt Rostock mit beigefügter Signatur

- MUB = Meckl. Urkundenbuch mit dazu gehöriger Urkundennummer

- BHC = H.F.Beckers Heidechronik

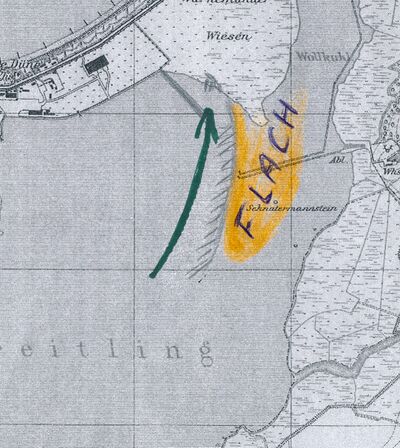

- 1252,

- *1252, 25. März Borwin III., Fürst von Rostock, bestätigt der Stadt Rostock das Privilegium Borwin´s I. betreffend die Bewidmung der neu angelegten Stadt Rostock mit dem Lübischen Rechte vom 24. Juni 1218 und verkauft der Stadt die Rostocker Heide für 450 Mark wendischer Pfennige bis rechtes Warnow-Ufer (erste Hafenbollwerke auf der rechten (Rostocker) Flußuferseite im Mündungsgebiet der Warnow östlich Taterhörn)

- (Karte2 siehe oben, Auszug Neuendorff-Karte 1823 AHR)

- 1288

- Der Rat läßt durch Rötger Horn den Rostocker Hafen Warnemünde ( "quod tunna dignitur" - von der Tonne bei der St.Georg-Insel bis ins offene Meer hinaus") auf eine Tiefe von 6 Ellen (12 Fuß = ca. 4 Meter) bringen. (MUB Nr.1977 BGR R 3a,XV; 12,7)

- Bei der "Tonne" handelt es sich um den 1882 in der Nähe der Ostspitze der einstigen St.Georg-Insel gehobenen "Spökstein".

- 1304

- -Verschüttung der Warnow-Mündung auf ca. 500m Länge durch die „Allerheiligenflut“ am 1. November des Jahres.

- Die Fläche des verschütteten Teils des natürlichen Warnowlaufes wird fortan als "Sand-Land", "Sandscholle" oder auch "Sandwiese" bezeichnet auf der nun die Grenze zwischen Warnemünde und der Rostocker Heide durch eine Stangenreihe gekennzeichnet wird.

- -In der Folge Durchstich der Nehrung ("Alte Depe") an der schmalsten Stelle (dem "Hals") der Mündungs-Nehrung, östlich der Hohen Düne = (Rest davon der heutige "Stankgraben", ca. 50m westlich des Ortseingangsschildes von Markgrafenheide) vom Spökstein bis zur See

- -Unmittelbar darauf erfolgt der Wiederaufbau, nach dessen Zerstörung durch die Flut, des neuen "Hafens Rostocker Warnemünde" zwischen Süd-Ende dieses Durchstichs und dem Radelsee.

- 1323, 11.März

- Kauf des fürstlichen Warnemünde (inclusive des westlichen Radelsee Gebietes = "Warnemünder Wiesen",darin auch ein großer Teil der Sandscholle) womit Rostock Eigentümer des vollständigen Küstengebietes zwischen Rostocker Heide und Diedrichshagen im Westen wird. (MUB 4424)

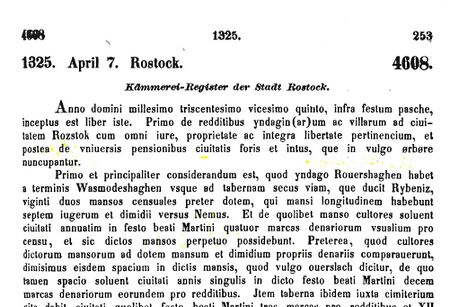

- 1325, 7.April

- Übereignung der, dann so genannten, St. Georg-Insel an das St. Georg Hospital, die fortan auf der Insel eine isolierte Eigen-Bewirtschaftung durch Lepra-Kranke betreiben.

- (Quelle: erstes Rostocker Kämmerei-Register Fol.13 MUB 4608)

- Gleichzeitig Übereignung zweier Wiesen an der Radel "..Porswisz et magnum pratum.." (Porstwiese und Große Wiese) sowie dreier Präbende-Wiesen "...pratum Hovevischers dictum, item pratum Vokercini, item pratum Alberti Cusvelt.." (die heutigen Purkshöfer-Wiesen) über die das Heilig-Geist Hospital verfügt, sowie die der Insel St.Georg gegenüber liegende Wiese "Swineswoert" und hier benachbart die Mandel-Wiese auf der die Reste des Turmes stehen ("item pratum dictum Mandel apud aream, ubi turris quondem steterat."" (diese beiden Wiesen machen die heutige Prediger-Wiese aus und liegen unmittelbar westlich der Großen Wiese)

- (Quelle: erstes Rostocker Kämmerei-Register Fol.13 MUB 4608)

- 1487

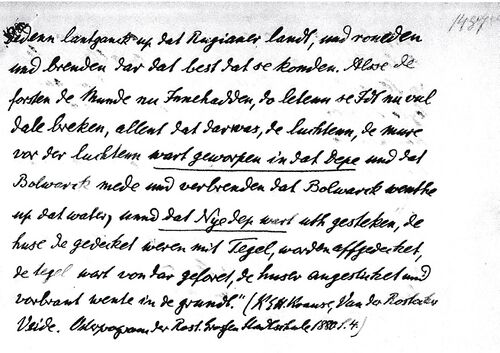

- Bei der sogenannten "Rostocker Fehde" erobern die fürstlichen Truppen das Alte Tief östlich Taterhörn und den dahinter liegenden Rostocker Hafen,

- Sie lassen Ruinen-Mauern an dem dort noch stehenden, aus dem einstigen Burgturm hervorgegangenen Leuchtturm abbrechen, um mit dem Abrißmaterial den Durchstich zu schließen.

- Alle Gebäude und Bollwerke werden in Brand gesteckt und bis zur Wasserfläche niedergebrannt (...de mure vör der Luchten wart geworfen in dat Depe..)

- Später kam noch ein "fangendes" (sperrendes) Bollwerk hinzu.

- Das bedeutete das endgültige Ende des "Hafens Rostocker Warnemünde"

- (Quelle: AHR 3.9. RO45 Nr.251-257)

- Mindestens bis Mitte des 19. Jahrhunderts ist dieser Wasserweg noch immer, auch als oft genutzter Schmuggler-Weg, eingeschränkt befahrbar und als Stankgraben in Resten bis heute vorhanden.

- Sehr bald darauf wird westlich Taterhörn das "Neue Tief" angelegt sowie beim einstigen fürstlichen Warnemünde der seichte Warnow-Nebenarm auf Schiffbarkeit vertieft (heute "Alter Strom").

- 1760

- Die Kaufleute Paul Grube und J.J.Stypmann lassen den Moorkanal zwischen Radelsee und Hütelmoor als neue Durchstich-Trasse anlegen.

- Sie durchschneiden dabei die "Große Wiese"

- (Quelle: BHC/ Dolberg p15)

- 1767, 30.11./1.12.

- -Großer Durchbruch bei einer Sturmflut zwischen Taterhörn und Stubbenwiese nördlich des Radelsees

- (Quelle: AHR 3.9. RO45 Nr.258)

- 1804

- 15.Sept. Überstieg das Meer die Dühne und planierte sie. (Quelle:BHC)

- 1821/1833

- Mit der Abschaffung der Waldweide muß die Beweidung der verbleibenden Gemeindewiesen ersatzweise in hohem Maße intensiviert werden

- (Quelle: BHC)

- Ab 1833

- Im Zuge der Beckerschen Forsteinrichtung umfassender Ausbau der Wasserwege für den Holztransport, incl. Moorkanal.

- 1872, November

- Die "Große Sturmflut" planiert auch die Dünen zwischen Taterhörn und Markgrafenheide und durchbricht die Küste hier auf großer Breite.

- 31.12.1913/ 1.1.1914

- Durchbruch auch am Radelsee-Gebiet, bei der sogenannten Silvesterflut

- 1914

- In Auswertung der Silvesterflut Umsetzung eines umfassenden Eindeichungs- und Sperrwerksprojektes im Gebiet zwischen Breitling und Rosenort, so auch komplex im Radelsee-Gebiet.

- 1958-1960

- Gescheitertes Bauprojekt des Küstenkanals Rostock - Ribnitz

Die Nutzungs-Entwicklungen des Radelsee-Gebietes im einzelnen

- Im Grunde genommen ist das heutige Erscheinungsbild dieses Naturraumes ein Produkt der Stillegung des am Nordrand des heutigen Radelsee-Gebietes gelegenen, 1252 erstmals erwähnten, "Rostocker Hafens" ab 1487.

- 1. Nach den kriegerischen Ereignissen im Jahre 1487 wurde das "Alte Tief" "gefangen", also mit dem Abrißmaterial der dortigen Bauwerke verfüllt und mit einem Sperrwerk versehen.

- Der Schiffahrtsweg verlor seine Bedeutung. Alternativ wurde der heutige "Alte Strom" auf Schiffbarkeit vertieft und das Hafengeschehen nach Westen verlegt.

- 2. Nach diesen Ereignissen im Jahre 1487 erfolgte eine grundlegende Nutzungs-Umwandlung und spätestens ab dann eine flächendeckende Beweidung des Gebietes.

- 3. Ab 17.Jahrhundert folgen Kanalbauten und Stackwerke für den Torf- und Holztransport sowie Sperrwerke und Schutzbauten vor Flut-Ereignissen.

- 4. Als Folge der Abschaffung der Waldweide in der gesamten Rostocker Heide 1820 erfolgte eine gravierend intensivierte Beweidung auf allen zur Weidenutzung verbliebenen Wiesenflächen rund um den Radelsee.

- 5. Immer wieder aufs Neue haben die Flutereignisse Einfluß auf die Morphologie und Nutzungssituation im Untersuchungsgebiet zur Folge gehabt.

- Am einschneidensten waren die Folgen nach den Sturmfluten vom November 1304 (Allerheiligenflut), 1628, 1747,1767, 1804, 1872, 1904, 1913, 1949, 1954, 1995.

Landwirtschaftliche Nutzung des Untersuchungsgebietes

Erster Nachweis von landwirtschaftlicher Nutzung der Wiesen rund um den Radelsee im Rostocker Kämmerei-Register vom 7.April 1325 (Meckl. Urkundenbuch, MUB, Dokument Nr. 4608)

Das Kämmereiregister der Stadt Rostock von 1325 ist das erste und älteste systematisierte Registerbuch in dem die Liegenschaften Rostocks mit Vermerk ihrer jeweiligen Nutzung umfassend aufgeführt sind.

- Titelseite des Kämmereiregisters Stadt Rostock vom 7.April 1325 (Ausschnitt aus Meckl. Urkundenbuch S. 253 Nr. 4608 Fol.1)

- Folio 13 Seitanauszug daraus, das Untersuchungsgebiet betreffend

- Übersetzung des nebenstehenden Textauszuges

- Gleichzeitig Übereignung zweier Wiesen an der Radel

- '"..Porswisz et magnum pratum.." (Porstwiese und Große Wiese) (Nr.4 im nachfolgenden Orientierungsplan)

- sowie dreier Präbendewiesen

- "...pratum Hovevischers dictum, item pratum Vokercini, item pratum Alberti Cusvelt.." (Nr.5 im nachfolgenden Orientierungsplan)

- über die das Heilig-Geist Hospital verfügt, (die heutigen Purkshöfer-Wiesen)

- sowie die der Insel St.Georg (Nr.2 im nachfolgenden Orientierungsplan)

- gegenüber liegende Wiese "Swineswoert"..."item pratum dictum Mandel apud aream, ubi turris quondem steterat." "und hier benachbart die Mandel-Wiese auf der die Reste des Turmes stehen" (Nr.3 im nachfolgenden Orientierungsplan)

- (die beiden letztgenannten Wiesen machen die heutige Prediger-Wiese aus und liegen unmittelbar westlich neben der Großen Wiese)

- (Fol.13 MUB 4608)

- Anmerkungen

- 1. 1325, 7.April erfolgt die Übereignung der St. Georg-Insel an das St. Georg Hospital die fortan auf der Insel eine isolierte Eigen-Bewirtschaftung durch Lepra-Kranke betreiben.

- 2. Die Bezeichnung "Swineswoert" kommt von dem Begriff "Schweinewurt" (volkstümlich "Schweinskuhlen") und bezeichnet kleingliedrige umwallte und eingezäunte Koben-Flächen zur individuellen Schweinehaltung.

- (Fol.13 MUB 4608)

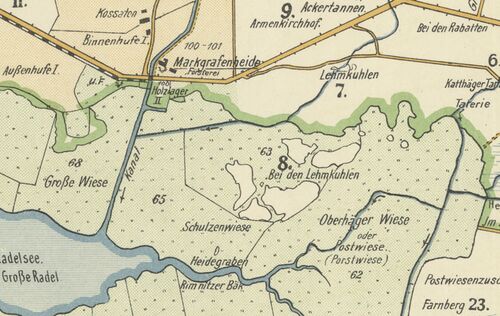

- Kommentar zu oben stehenden Karten Nr.3 und Nr.4

- Hier werden die Nutzungsangaben zwischen den Jahren 1325 und 1907 verglichen.

Landwirtschaftliche Nutzung des Untersuchungsgebietes bis ins 20. Jahrhundert

(Abschnitt A in der Karte) Die zu den Bauern-Hufen und Kossatenstellen aufgeteilte Fläche

- Hier steht der Wiesenbereich "Mandelwiese" 1325 zum Wiesenbereich "Predigerwiese (rote Wiesennummer 211),

- der Wiesenbereich "Swineswoert" für die individuellen Wiesenbereiche der individuellen Tierhaltung der Mittelhäger Erbhöfe (rote Wiesennummer 212 a-o) sowie der Kossaten, hier besonders zur individuellen Schweinehaltung.

- Die Große Wiese dient der gemeinsamen Rinderhaltung der Mittel-Rövershäger Gemeinde-Herde.

- Die Niederhäger Hofwiese war vor der Abmeierung (Enteignung durch Überschuldung) der dortigen Höfe im 17. Jahrhundert jeweils den dortigen Einzelhöfen zugeteilt.

- Die Folge-Struktur hatte bis 1950 Bestand.

(Abschnitt B in der Karte) Die Gemeindeweiden, einstige Allmende

- Die Postwiese war ab Anfang des 14. Jahrhunderts bis zur Abmeierung (Enteignung durch Überschuldung) der Oberhäger Höfe im 17. Jahrhundert jeweils auf die dortigen Einzelhöfe aufgeteilt.

- Ab 18.Jahrhundert war sie dann eigentümlich die Guts-Weide des Oberhäger Stadtgutes.

- Über die Nutzungsanteile der Kätner steht in der Rövershäger Wirtschaftsordnung von 1767 geschrieben

- "...Wogegen einem Käthner oder Einlieger den Sommer über auf der gemeinen Weyde 2 Kühe, und allenfalls ab und an, um der Erhaltung durch Zuzucht willen, noch eine junge Starke, so noch nicht gekalbet, 2 Schweine und 3 Schaaffe, durchaus aber keine Pferde zu halten erlaubet seyn soll, jedoch muß er das Heu zur Winter-Fütterung denen Pächtern nach Gewohnheit bezahlen, dagegen diese ihnen jährlich den Mist abfahren lassen, und dafür a Fuhder 4 Schillinge vergüten. .."

- Die Saisonverträge der Hirten für die Beweidung der Gemeinde- wie später auch der Gutswiesen liefen jährlich von Mariae Verkündigung (25.März) bis Martini (Martinstag 11.November)

(Abschnitt C in der Karte) Die großen Hufen-Flächen

- Die Rövershäger Bauernwiese beinhaltete vom 13. Jahrhundert bis 1950 die Hofwiesen der Mittel-Rövershäger Bauernhöfe.

- Deren Beweidungszyklen entsprachen denen der Rövershäger Gemeindeflächen (siehe B).

- Die Beweidung auf den einzelnen Hofflächen erfolgte jedoch in Eigenregie der einzelnen Bauern

- Zu jeder Hufe der eigentümlichen Bauernhöfe war hier ein Wiesenabschnitt aus den Wiesennummern 56/57 einem Mittel-Rövershäger Hof zugeordnet, dazu ein kleiner Wiesenteil aus Nr. 212 (siehe Abschnitt A) zur Schweinehaltung.

(Abschnitt D in der Karte) Die Purkshöfer Gemeindewiesen

- Die Purkshöfer Gemeindewiesen sind zu Beginn es 14. Jahrhunderts als Präbandum in den Besitz des Heilig-Geist-Hospitals gelangt.

- Präbanden oder auch Pfründner nannte man Pensionäre in Spitälern, in unserem Fall, jeweils im Heilig-Geist-Hospital sowie dem St. Jürgen Hospital (Hier die St.Georg-Insel) die sich durch Einbringen eines Legats (Präbande) also Geldvermögen oder ländlichen Grundbesitz eine dauernde Alters-Unterkunft und Pflege gesichert hatten.

- Die Präbanden verbrachten dann ihren Lebensabend in Präbänden-Häusern (in Rostock jeweils im Heilig-Geist-Hof und der Pädagogien-Straße zwischen Kröpeliner- und Langer Straße, sowie der heutigen St. Jürgen-Straße.

- Die Hospitäler finanzierten mit den Erlösen aus der Bewirtschaftung der Grundbesitz-Pfründen ihre Armenhäuser und oft weit abseits gelegene Siechen-Einrichtungen und -häuser (So u.a. die Isolationsfläche auf der St. Georg-Insel im Radel-See). Dazu gehörten auch der zuvor private Wiesenbesitz an den später, mit der Reformation enteigneten, so genannten Purkshöfer Gemeindewiesen.

- Nach der Säkularisation waren sie eigentümlich und in der Weide-Bewirtschaftung aufgeteilt auf die Dörfer Jürgeshof und Purkshof.

(Abschnitt E in der Karte) Die Warnemünder Wiesen

- Zum Abschnitt E,"Warnemünder Wiesen fanden keine tiefergehenden Untersuchungen statt, da sie heute vollständig von den Spülfeldern überdeckt werden und damit kein relevanter Teil des Untersuchungsgebietes mehr sind.

Es wird hier nur der Vollständigkeit halber mit ausgewiesen.

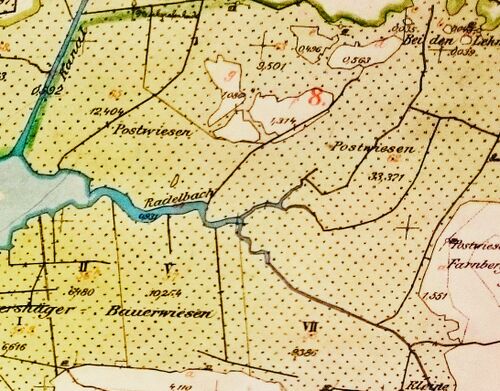

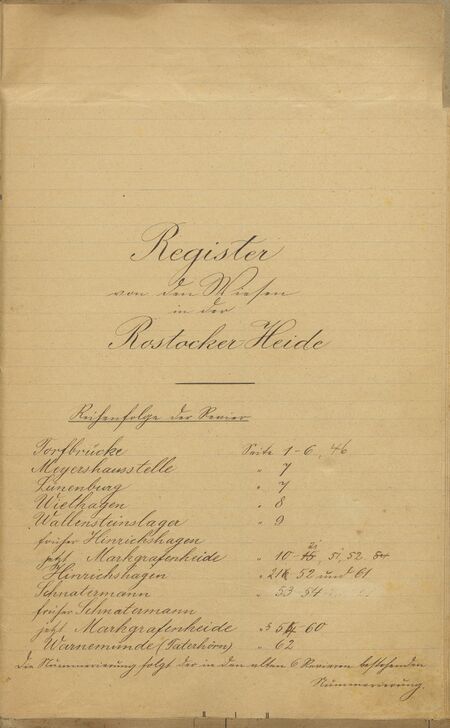

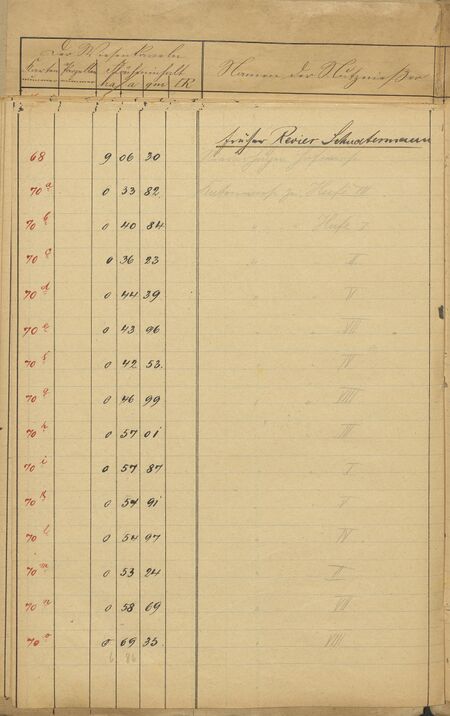

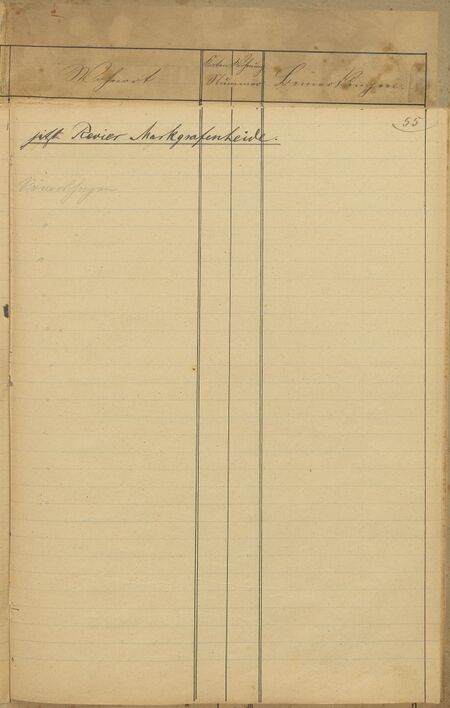

Register von den Wiesen in der Rostocker Heide (AHR 1.1.11. Forstverwaltung 532)

- Forstinspektor Becker hält 1839 zur zwei Jahrzehnte zuvor beendeten Waldweide in seinen Aufzeichnungen fest

- "Als man in den Jahren 1800 bis 1812 mit Aufhebung der Wiesen-Weide in den Waldungen beschäftigt war, mußte man das Vieh eines jeden Terrains auf die Flächen des Hauptgutes zurückbringen. Es waren die beiden Oekonomen Amtmann Scheel und Pensionäir Millies bei diesen Geschäfte zugezogen worden. Wenn nun gleich diese Männer von dem Princip ausgingen, daß eine Kuh auf der Viehweide so viele Milch gebe als zwey Kühe in der Holzweide, und daher sämtlichen Einliegern, die zwei Kühe hielten, nur eine auf der Viehweide bewilligt ward, so blieb doch die Zahl noch sehr groß welcher Weide beschafft werden mußte, denn es befanden sich derzeit an Pferden, Ochsen, Kühe und Kälber pp. noch über 700 Stück in der Heide allein. " (BHC 1839)

- Damit bekam das Wiesen-Register seine besondere Bedeutung.

- Am 15. November 1821 sah sich Forstinspektor Becker zu folgender erneuter Klage und Aufforderung zu verschärften Maßnahmen veranlaßt:

- „Da die hiesigen Hausleute ihre Schweine, die während der Herbst- und Winterzeit nicht mehr von der Hufe gehen, frei herumlaufen lassen, und dadurch nicht nur die Gräben, welche die Stadt mit beträchtlichen Kosten hat aufziehen lassen, nachgewühlet, die angepflanzten Bäume, Zäune und Befriedungen niedergeworfen und Saaten und Weiden leiden, so kann ich nicht umhin, diesen Unfug anzuzeigen und darum zu bitten, dem Schulzen entsprechende Anweisung zu geben. ..."

- „...Daß dem Übel abgeholfen werden könne, wenn jedem Hausmann soviel Material zu Pfählen und Buschwerk verabreicht werde, als zur Umzäunung eines Schweinehofes nötig sei.“

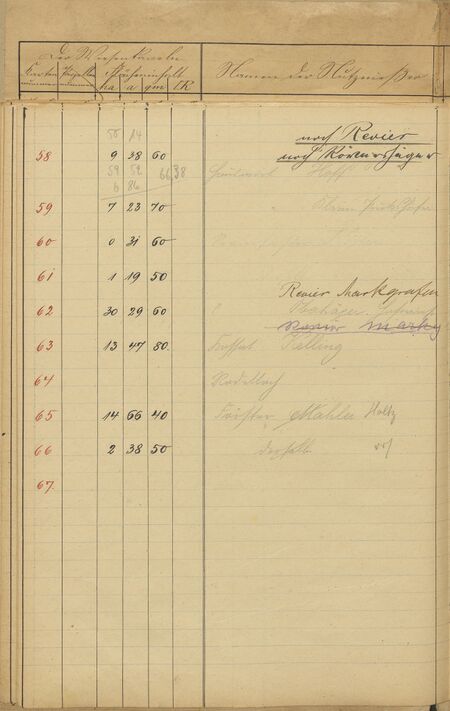

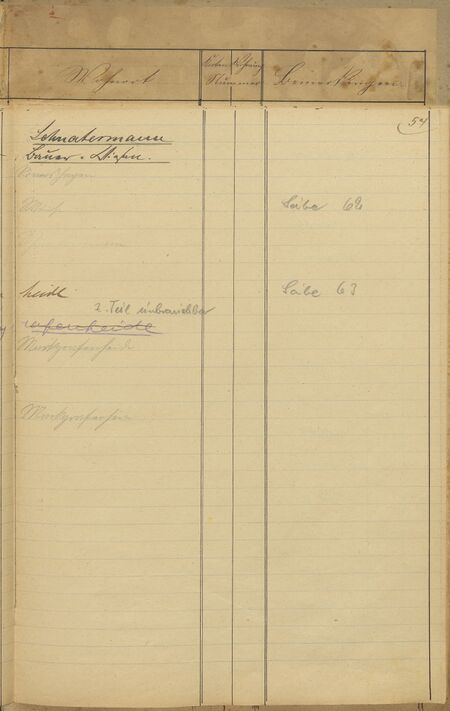

- In dem Register sind alle Wiesen mit ihren jeweiligen Nutzungsberechtigten, Eigentümern bzw Pächtern auf die Wiesennummer bezogen aufgeführt.

- Folio-Registerbuch 64 Seiten gebunden (Tabellarische Liste)

- Hier dann jeweils der Bezug der Wiesennummer zur großen Karte (in Beispielauszügen zum Untersuchungsgebiet)

- Nachstehend die horizontale Spaltenaufteilung durchgehend im gesamten Register

- 1. Der Wiesenkaveln

-Karten-Nummer -Parzellen -Flächeninhalt

- In dieser Spalte sind auch die auf der Karte vermerkten Wiesen-Nummern (Prinzip wie die Abteilungs-Nummern in den Forstwirtschaftskarten) fortlaufend angegeben.

- 2. Namen der Nutznießer, 3. Wohnort, 4. Katen/ Wohnort Nummer, 5. Bemerkungen

(Hieraus ist auch ersichtlich welche Bauern, Landarbeiter oder Forstleute, von wann bis wann die jeweiligen Wiesen als Deputat hatten)

- Registerauszug zu Wiesennummern (Beispiele):Revier Schnatermann Nr. 47 Honigsoll-Wiese, Rövershäger Bauer-Wiesen Nr. 54-66 Nr. 147-149, Niederhäger Hof-Wiese Nr. 149-150, Weide Moor-Wiesen Nr. 160-165, Markgrafenheide Nr. 166-182 Mgh. Aderpohl-Wiese Nr. 183,

Zur Nebennutzung (Rohrwerbung und Anbau von Sumpfporst) im Bereich der Radelwiesen

- Bis zur Abschaffung der Waldweide 1821 und der Einführung der „Rövershäger Schweineordnung“ würden einzelne Radelsee-Plan-Flächen auch zur Rohrwerbung genutzt

- Durch die nun folgende, noch viel intensivere Beweidung der Gemeindewiesen ab 1821 blieben bald keine Rohrbestände mehr erhalten.

- Damit endete die Rohrwerbung rund um den Radelsee, so daß die Heidedörfer Rövershagen, Hinrichshagen, Willershagen und Markgrafenheide zur Werbung von Dachrohr das Müggenburger Moor, das Große Moor, das Torfmoor und Hütelmoor, jeweils vernässte Teilflächen im Gebiet Heiliger See/Hüttelmoor dafür zugewiesen bekamen.

Anbau von Sumpf-Porst (Ledum Palustre)

- Die Mittel-Rövershäger Bauern bauten an den Rändern ihrer Gemeindewiesen (Große Wiese und Porstwiese) Sumpf-Porst (Ledum Palustre, volkstüml. auch Brauerkraut, Kiefernporst, Flohkrebs, Großes Flohkraut, Mutterkraut, Mottenkraut, Wanzenkraut, Porsch, Porst, Post, Postkraut) an.

- Daher hat die Post- oder Porst-Wiese auch ihren Namen.

- Sie verwerteten das Blatt- und Zweigwerk um daraus Mottenpulver herzustellen, das sie auf den Wochenmärkten von Rostock, Ribnitz und weiteren umliegenden Marktorten verkauften.

- Sie waren mit diesem Produkt "Marktführer" auf den oben genannten Märkten

- Anmerkung: (Reinheitsgebot ab 1516)

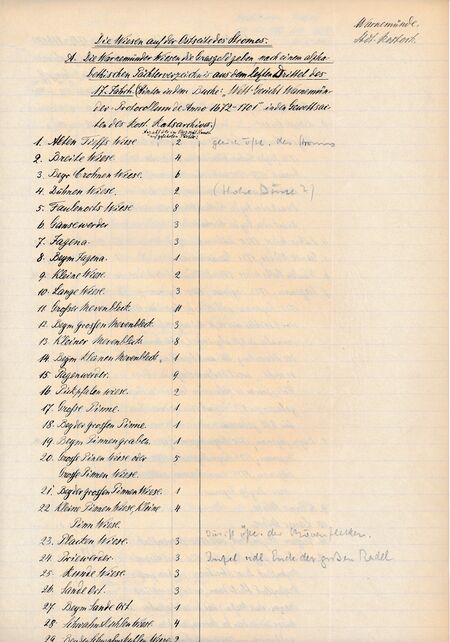

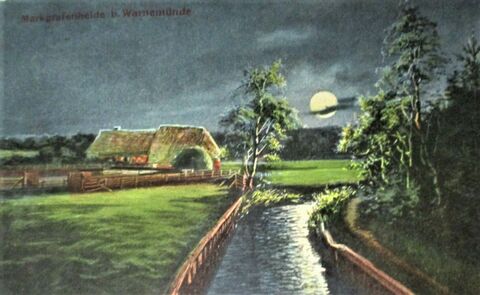

Markgrafenheide bei C. Malchin

- Der bedeutende mecklenburgische Maler C. Malchin war ein Impressionist und auch ein Liebhaber der Rostocker Heide der hier gegen Ende des 19. Jahrhunderts (so auch im Untersuchungsgebiet) seine Motive suchte und fand.

- Sie haben für uns heute nicht nur einen hohen künstlerischen, sondern auch einen großen dokumentarischen Wert.

- Hier Beispiele aus dem Untersuchungsgebiet:

Wasserwege/Wasserbau - ältere Zeit (Torf-Kanäle, Stackwerke, Bollwerke)

Allerheiligen-Flut 1304 und seine Folgen für den Verlauf der Warnow und Rostocks ersten Hafen (erster Durchstich)

- Da die "Allerheiligenflut" am 1.November 1304 den größten Teil, der sicher an den Kuppen bis zu 5m hohen Dünen östlich des später so genannten "Taterhörns", in den, hinter der Dünen-Nehrung verlaufenden Hauptarm der Warnow spülte, wurde der auf rund 500 m Länge dauerhaft verschüttet.

- Am West-Ende war ein kleiner Mündungsbereich als Sackgasse erhalten geblieben, östlich davon blieb ein Stück Warnow-Altarm ohne Verbindung zur Ostsee bestehen.

- Bald nach der Verschüttung schuf man an der schmalsten Stelle der Dünen-Nehrung einen Durchstich, Fortan das "Neue Tief", von ca. 300 m Länge der mittels Uferbefestigungen auch schiffbar gemacht wurde, so daß der binnenseitig am Nordwestende des Radelsees gelegene, erstmals am 25.3.1252 erwähnte "Rostocker Hafen Warnemünde" wieder einen Zugang zur Ostsee hatte.

- Da dieser Warnow-Flußlauf (bis 1323) auch die Grenzfunktion zwischen dem westlich gelegenen Gebiet der mecklenburgischen Landesfürsten und dem östlich gelegenen Rostocker Stadtgebiet (Rostocker Heide) war, wurde im verschütteten Bereich nach der Flut eine Grenzfeststellung erforderlich, die auch alsbald erfolgte.

- Über rund 100 Ruten (1 Rostocker Rute = 4,62m) wurde die neue Landesgrenze nun mittels eingemessenen Grenzstangen durch die Tätigkeit einer fürstlich/städtischen Grenzkommission amtlich neu bestimmt.

- Diese Grenze, nach 1323 allerdings nicht mehr zum Fürstentum, sondern als Abgrenzungen der zwei Vogteien (Stadtgebiete) hatte bis 1928 Bestand. Erst mit der Erweiterung der Heinkelwerke hier auf der Hohen Düne 1928 wurde eine Reformierung der Verwaltungsgrenzen an dieser Stelle erforderlich.

- (siehe) Karte 3 Flurname "Sand Land in Prä Water" (auch "Priwader" bedeutet "Sand Land im früheren Wasser") - Terrassenartige Fläche die auf Grund der fast Vegetationslosen feinsandigen Oberfläche weder zur Beweidung noch zum landwirtschaftlichen Anbau geeignet war.

- Da die Fläche keinerlei wirtschaftlichen Nutzen hatte, duldete die Stadt hier permanent die Lager von wandernden Zigeunern (Niederdeutsch "Tatern").

- Daher der Name "Taterhörn" was übertragen "Zigeuner-Kap" bedeutet.

- Das kleine fürstliche Fischerdorf Warnemünde lag in jener Zeit an einem seichten, nicht schiffbaren Nebenarm der Warnow, der sogar noch fußläufig durchquerbar war, so daß man selbst das Vieh hier hindurch auf die Weide treiben konnte.

Veränderungen nach der Eroberung des alten Hafens "Rostocker Warnemünde und der gewaltsamen Schließung des Tiefs 1487

- Auszug aus "Van der Rostocker Veide" L. Krause 1880 p.4 zum nebenstehenden Faksimile

- "Als die Fürsten die Mündung erobert hatten, so ließen sie nun vieles abreißen, als da war die Leuchte, die Mauern vor der Leuchte wurden geworfen in das Tief und verbrannten das Bollwerk mit allen Häusern bis an den Wasserrand, und das Neue Tief ward abgedecket, ...."

- (Quelle: AHR 3.9. RO45 Nr.251-257)

- Damit endete die Existenz des "Rostocker Hafens Warnemünde", gelegen zwischen Ostsee und Radelsee.

- Mindestens bis Mitte des 19. Jahrhunderts ist dieser Wasserweg noch immer als häufig genutztes Schmuggler-Schlupfloch eingeschränkt befahrbar.

- Als "Stankgraben" ist der Wasserlauf in Resten bis heute vorhanden.

- Der heutige Name "Stankgraben" ist eine Verballhornung von "Stackgraben" was nach heutiger Lesart Treidel-Graben bedeuten würde.

Einflüsse durch den Bau und Betrieb des Torfkanals und der Torfgewinnung ab 1760

.Auszug aus der "Chronik der Rostocker Heide" Forstinspector Becker 1839 p. 77/78

- "In dem Decenio 1760 – 70 unternahmen zwey Rostocker Kaufleute Jacob Georg Stypmann und Paul Grube die Entreprise, einen Torfstich aus dem Moor Markgrafenheide im Großen zur Ausführung zu bringen, und ging ihr Plan dahin, den Torf durch den Breitling nach Rostock zu transportieren.

- Es war derzeit bereits ein Graben vom Heiligen See bis zum Stinkengraben vorhanden, durch diesen erhielt das Waßer seinen Abfluß unmittelbar in die Ostsee, wie dies auch jetzt noch mit dem Stromgraben der Fall ist. Der Transport aber durch die Ostsee und Warnemünde, war zu weit und zu gefährlich. Um nun vom Torfmoor zum Breitling kommen zu können, zogen sie vom Stinkengraben den sogenannten Pramgraben durch ein höher gelegenes sandiges Terrain bei Markgrafenheide vorbei in die Radel, welche mit dem Breitling in Verbindung stehet, vertieften den Häbel, eine Sandscholle im Breitling, erbaueten kleine Prahme mit flachen Boden, ließen große Quantitäten Torf stechen und zum Verkauf nach Rostock transportieren. ..."

- Somit entstand 1760 der Moorgraben vom Hüttelmoor zum Radelsee als neu gebaggerte Trasse durch die Markgrafenheider Sandscholle, der demnach überhaupt erst seit diesem Datum 1760 existiert !

- Durch den Kanalbau war die "Große Wiese" fortan in zwei Teile geteilt.

Zweiter Versuch zur Torfgewinnung aus dem Markgrafenheider (!) Moor ab 1796

- Auszug aus der "Chronik der Rostocker Heide" Forstinspector Becker 1839 p. 80f

- "... Man wandte sich daher wieder zum großen Torfmoor bei Markgrafenheide. Unterm 22.Apr. 1796 erging ein Commißorium den Pramgraben aufräumen und mit Holz aussetzen zu laßen, auch erfolgte unterm 27.Dec. 1798 der Auftrag eine Torfscheune auf dem Moor zu erbauen. ...

- "... Hiergegen erklärte sich aber das Heidedepartement aus dem Grund, weil es über dem Pramgraben mehr rechts eine hohe Brücke wollte bauen laßen, unter welcher ein großer Torfprahm nach dem Torfmoor durchfahren solle.

- Es bestand das Departement darauf, daß diese Richtung des Weges auf diese Brücke geführt werden solle. Dies geschah und die Brücke wurde gebauet, als aber der große Pram fertig geworden, paßirte er zwar bei Niederlegung des Mastbaumes die Brücke, fand aber beim Steigen und Fallen des Waßers beim Hebel und im Canal überall Hinderniße, der Zweck wurde verfehlt, die Brücke war aber gebauet und die Schneise durchgehauen und fertig.

- Es erfolgten jetzt wiederholte Klagen derer die mit Heu über die Hohe Brücke fahren mußten; die Brücke wurde später abgenommen und niedriger gebauet. ..."

- "... Während der Pramgraben aufgeräumt, eine Kastenschleuse darin angelegt, die Torfscheune errichtet und eine beträchtliche Menge Torf gestochen ward, bauete man in Rostock einen großen Prahm zum Transportiren der Soden.

- Damit nun dieser Pram ungehindert bis zum Moor gelangen könne, ward die Brücke über den Pramgraben abgebrochen und nach einem Platz gelegt deßen Ufer höher lagen und die Brücke bogenförmig geführt.

- Auch ward der Mastbaum des Prams so eingerichtet, daß er niedergelegt werden könnte, wenn er die Brücke paßirte.

- Nachdem alles zum Transport in Bereitschaft gesetzt war, traf der große Pram von Rostock ein.

- Er war bei hohem Waßer glücklich über den Häbel gegangen, paßirte die Schleuse, blieb aber leider da das Waßer etwas sank, bevor er das Moor erreichte im Moor-Graben stecken.

- Man decretirte zwar unter dem 29ten Junius 1799 daß der Graben so breit und tief gemacht werden solle, daß der Pram paßiren könne, allein es war voraus zu sehen, daß der Pram wenn er auf dem Moor beladen werde, die Rückreise nicht würde machen und nur bei hohem seltenen Waßerstand über den Häbel würde gehen können. Man war daher froh ihn unbeladen aus dem Canal wieder über den Häbel im Breitling zurückbringen zu können. Hier erhielt er in der Folge seinen Standpunkt, und der Torf ward ihm durch Böthe und einen gebauten kleineren Pram zugeführt. ..."

- Anmerkung

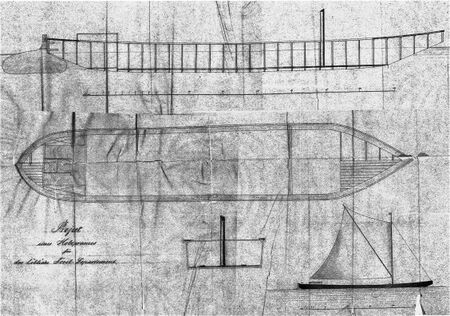

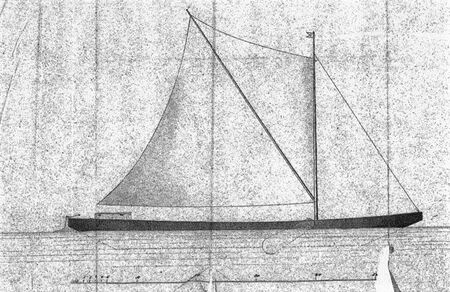

- Der oben angeführte Pram wurde von der Rostocker Tischbein-Werft gebaut. Er hatte eine Länge von 60 Fuß, einer Breite von 10 Fuß (rund 20m x 3m) und konnte getreidelt werden, aber im tiefen, freien Gewässer auch segeln.

Ausbau der Wasserwege im Zuge der Forsteinrichtung und der damit einher gehenden Kommunalreform ab 1833 (Stackwerke und Treidelwege zu den Holzlagerplätzen)

Begriffserklärung Stackwerk:

- Stackwerke oder Stakwerke (niederdeutsch von Staken), sind robuste mit Faschinen gefüllte Bollwerck-Zäune, die man nach der geraden und krummen Linie des Ufers verbaut. Die Füllung der Werke besteht aus Faschinenbündeln, die hoch aufeinander gelegt sind. über ihnen laufen der Länge nach Deich-, Ufer- oder Treidelwege. Um sie zu befestigen verbaut man die Faschinen mit leichten Bohlenwerken, daß das Ganze ein starker Wall wird, der die Fahrrinne begleitet und festigt.

Moorkanal/Prahmgraben zwischen Radelsee und den Moorwiesen/Hütelmoor

- Das Stackwerk-Bauwerk mit Treidelweg zwischen Radelsee und Moorwiesen befand sich durchgehend auf der Ost-Seite der Fahrrinne, eben auf der Seite des Markgrafenheider Holzverladeplatzes II sowie des Holzlagerplatzes III an der Armenkirchhofschneise.

- Auf dieser östlichen Kanal-Seite verbrachte man auch stets die Ablagerung des Baggergutes hinter den Stackwerken.

Fahrrinne vom Schnatermann zum Radelsee (Am Ostrande der Wollkuhl)

- In dem Kanal-Abschnitt zwischen Schnatermann und Radelsee erbaute man das Stackwerk mit Treidelweg auf der West-Seite der Fahrrinne.

- Auf dieser Seite hinter dem Stackwerk erfolgt auch stets die Ablagerung fortlaufenden Baggergutes bei Bau- und Unterhaltungsarbeiten.

- Damit begann ein langsamer Verfüllungsprozeß der Wollkuhl.

- Hier hatte der lange Verlauf der Stackwerkbauten, bis weit in den Breitling hinein, die Aufgaben, das Treideln durch die sehr seichten Bereiche des Breitlings hinein zu ermöglichen.

- Der Wollkuhl-seitige Bau des Stackwerkes hatte als weitere gleichzeitige,wichtige Aufgabe, der permanenten Versandung der Fahrrinne, besonders am berüchtigten sogenannten "Häbel", mit seiner Sandfangwirkung maßgeblich entgegen zu wirken.

- Die Stackwerkbauten mit dem Treidelweg oben auf deren Abdeckung befanden sich im Abschnitt Schnatermann (Beginn am Schnatermann-Stein) bis Einfahrt Radelsee (Spökstein als Endpunkt) linksseitig des Fahrwassers.

- Vom Beginn des Moorgrabens am Radelsee an rechtsseitig, die Seite des Holz-Verladeplatzes in Markgrafenheide, dann durchgehend bis zum Moorhof am Ende des Moores.

- Historische Bilder der Kanäle mit ihren ausgebauten Ufern

Umfassend erweiterter Wasserwege-Ausbau und Flut-Schutzbauten in der Wirkungszeit des Hafen- und Wasserbaumeisters K. Kerner (Dienstzeit 1885-1910)

Ständig erforderliche Unterhaltungsarbeiten an den Kanalbauten und Stackwerken

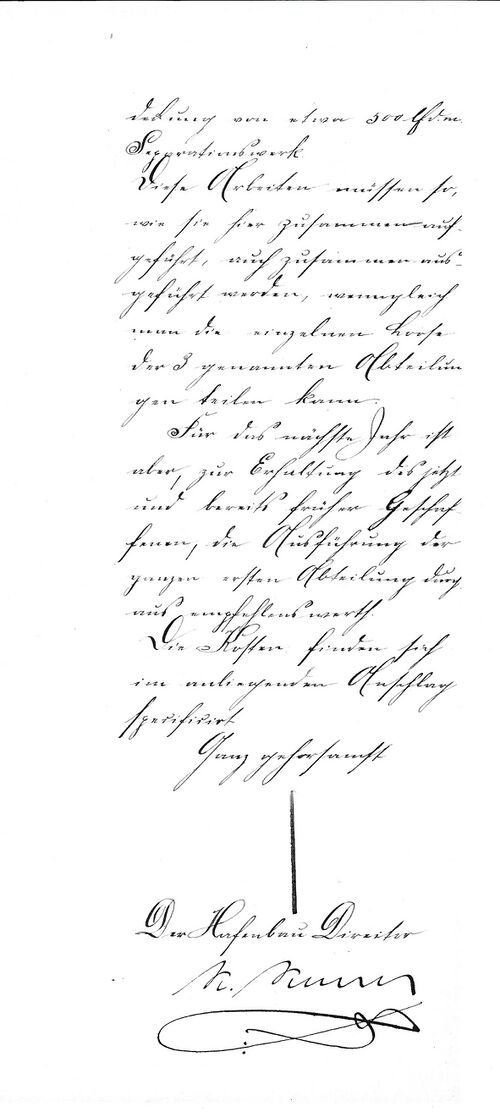

- Auzüge aus dem Leistungsverzeichnis im Jahre 1890 zu umfangreichen Sanierungsarbeiten des Kanalabschnittes zwischen Radelsee und Holzlager III am Milchsteg (Einmündung Armenkirchhofschneise)

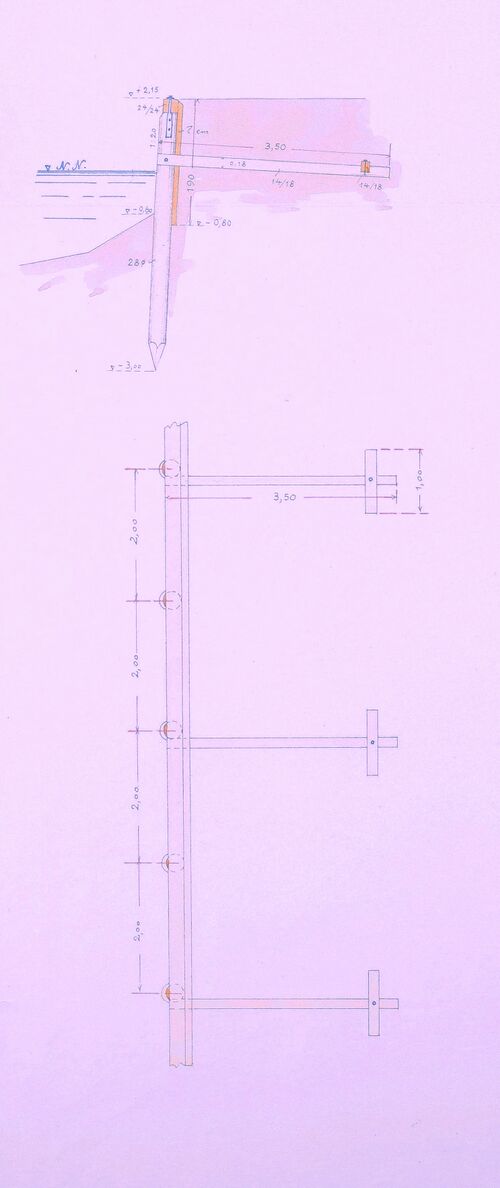

- Baggergut ist gegenüber dem

- Baggerplatz ausgekarrt und hin-

- ter einem leichten Packwerk

- gedeckt, auch wird es

- daselbst noch einplanirt werden.

- Es ist nunmehr weiter erfor-

- derlich, dass nicht mehr ganz er-:

- haltene Bollwerk des Lager-

- platzes am Schnatermann neu

- herzustellen und gegenüber

- den Ablagerplatz mit starker

- Faschinen-Deckung bis zu

- +0,50 vor Abspülung zu sichern.

- Ferner vernothwendigt sich die

- Fortführung der begonnenen

- Ausdeckung der Schnatermann-

- Buhne und die Ausdeckung

- des Breitling-Separations-

- Werkes bis zur ersten Rohr-

- plantage etwa 200m strom-

- auf des Markgrafenheide-

- Kanals.

- Endlich ist erforderlich die

- Ausbaggerung von etwa

- 3000 cbm Boden im Mark-

- grafenheider-Canal und

- Aus-

- -deckung

- -deckung von etwa 500 lfm

- Separationswerk.

- Diese Arbeiten müssen so

- wie sie hier zusammen auf-

- geführt, auch zusammen aus-

- geführt werden, wenngleich

- man die einzelnen Loose

- der 3 genannten Abteilun-

- gen teilen kann.

- Für das nächste Jahr ist

- aber zur Erhaltung des jetzt

- und bereits früher Geschaf-

- fenen, die Ausführung der

- ganzen ersten Abteilung durch-

- aus empfehlenswerth.

- Die Kosten finden sich

- im anliegenden Anschlag

- specificirt.

- Ganz gehorsamst

- Der Hafenbaudirector

- K. Kerner

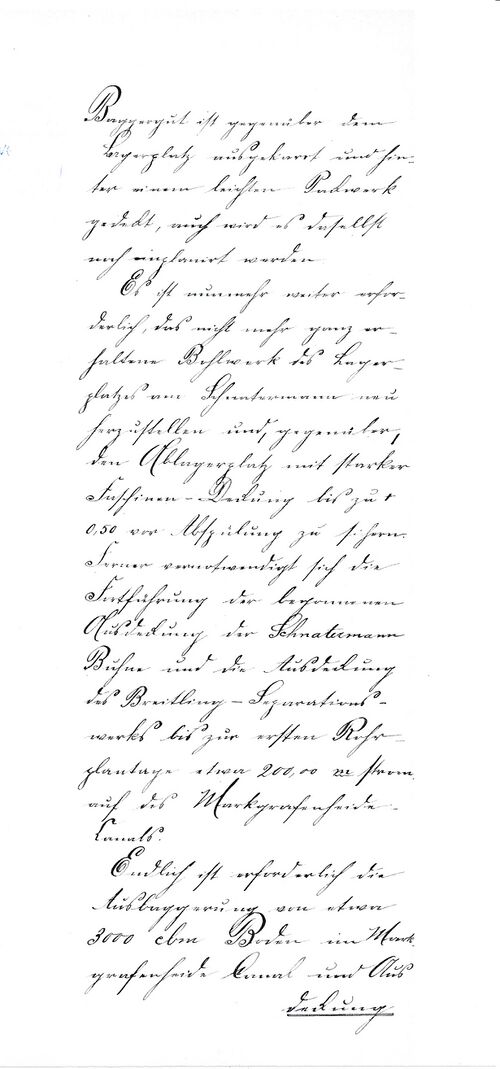

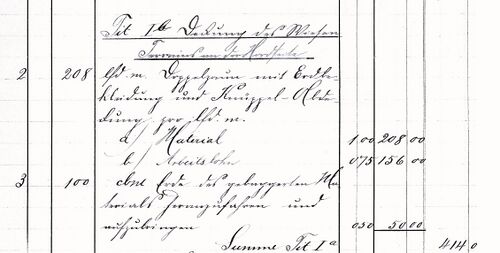

- Tit. 1a Deckung des Wiesen-Terrains an der Nordseite

- 208 lfm Doppelzaun mit Erdbekleidung und Knüppel-Abdeckung pro lfm

- a) Material Menge 100 Kosten 208,0 RM

- b) Arbeitslohn 75 h Kosten 156,00 RM

- 100 cbm Erde des gebaggerten Materials heranzufahren und aufzubringen 50 RM

- Summe Tit. 416 RM

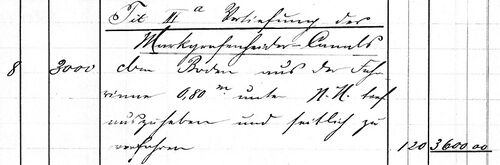

- Tit. 3a Vertiefung des Markgrafenheider-Canals

- 3000cbm Boden aus der Fahrrinne 0,80m unter NN tief auszuheben und seitlich zu verfahren

- 120h = 3600,00 RM

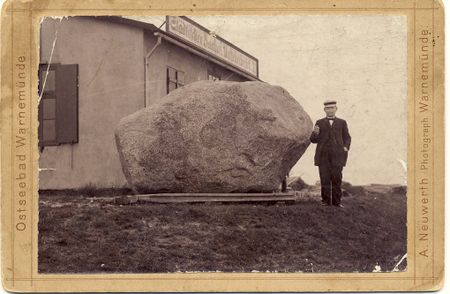

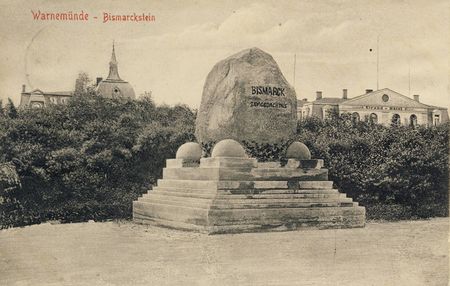

Vom Spökstein zum Bismarkstein

- Mehrere hundert Jahre lang hat neben dem Schnatermannstein am West-Ende der Kanalbauten im Breitling, ein weiterer großer eiszeitlicher Findling am Fahrwasserrand des Kanals zwischen Schnatermann und Radelsee am Endpunkt des Stackwerkes im Radelsee seinen Platz gehabt. Beide Steine sind in der Mitte des 14. Jahrhunderts an ihre jeweiligen Plätze gebracht worden. Der Spökstein markierte den Grenzpunkt wo die Gebiete des bis 1323 fürstlichen Warnemünde, dem Besitz der beiden Hospitäler St.Georg und Heilig-Geist sowie der städtischen Rostocker Heide zusammentrafen.

- Der "Spökstein" am "Spökurt" hatte damit ebenfalls die Funktion eines Grenzsteines. Es ist warscheinlich daß die "Tunn" die in dieser Grenzfunktion in Dokumenten des 14. bis 16. Jahrhundert mehrfach auftaucht mit dem "Spökstein" identisch ist.

- "Schnatermannstein", wie auch "Spökstein" fixierten mit ihrem Platz gleichzeitig an den jeweils entgegen gesetzten Enden den Treidelweg auf dem Stackwerk der kleinen Radel, also zwischen Breitling und Radelsee. Der Verlauf des Stackwerkes genau auf eben dieser Eigentums-Grenze und teilte auch die Wollkuhl.

- Genau auf dem Grenzverlauf befand sich der Treidelweg für den Holztransport von den drei Wasser-Verladeplätzen für das Heideholz zum Breitling hin.

- Im Jahre 1904 wurde der Spökstein am Spökurt im Radelsee mit großem technischen Aufwand gehoben und nach Warnemünde transportiert, lag mehrere Jahre auf dem dortigen Bauhof, um schließlich als Bismark-Denkmal auf der Warnemünder Promenade zu neuem Leben erweckt zu werden.

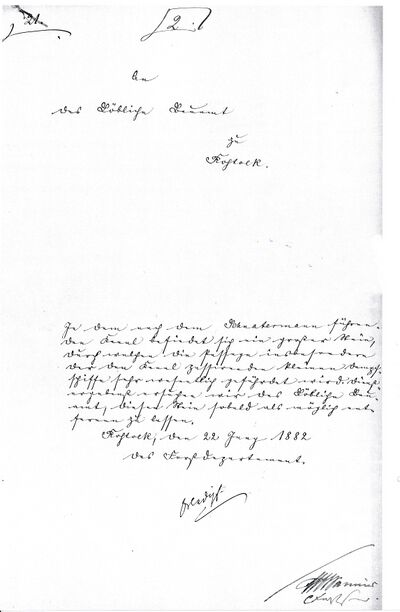

- Text des nebenstehenden Schreibens

- "An das löbliche Bauamt zu Rostock

- In dem nach dem Schnatermann führenden Kanal befindet sich ein großer Stein, durch welchen die Passage insbesondere der den Kanal passirenden kleinen Dampfschiffe sehr wesentlich gefährdet wird.

- Dienstergebenst ersuchen wir das löbliche Bauamt, diesen Stein so bald als möglich entfernen zu lassen.

- Rostock den 22. Juny 1882

- Das Forstdepartement

- Bearbeitungsvermerk: „erledigt“

Großprojekt "Ausbau des Forstkanals Schnatermann - Markgrafenheide - Moorhof mit Einrichtungen zum Flutschutz"

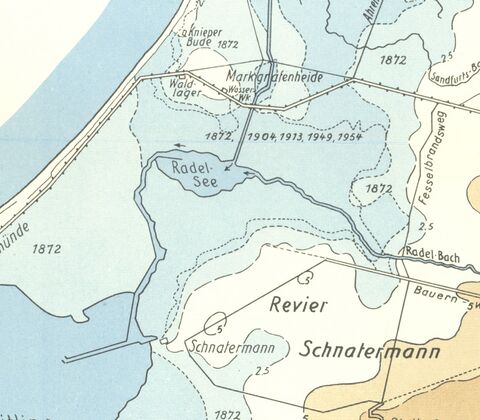

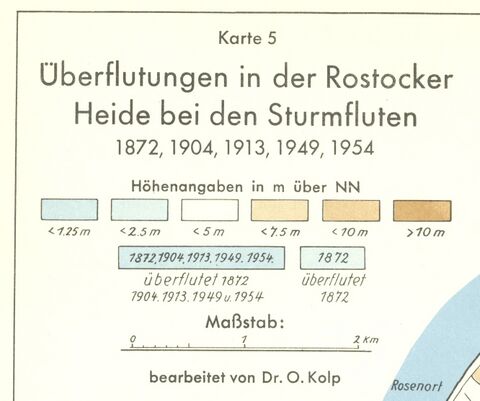

Kartenauszug zu den Überflutungsausdehnungen in der Rostocker Heide, im Untersuchungsgebiet (darunter auch der Flut 1913/14)

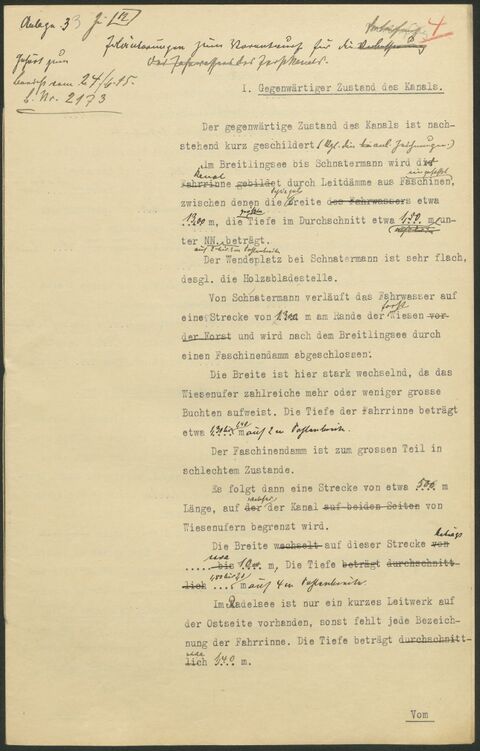

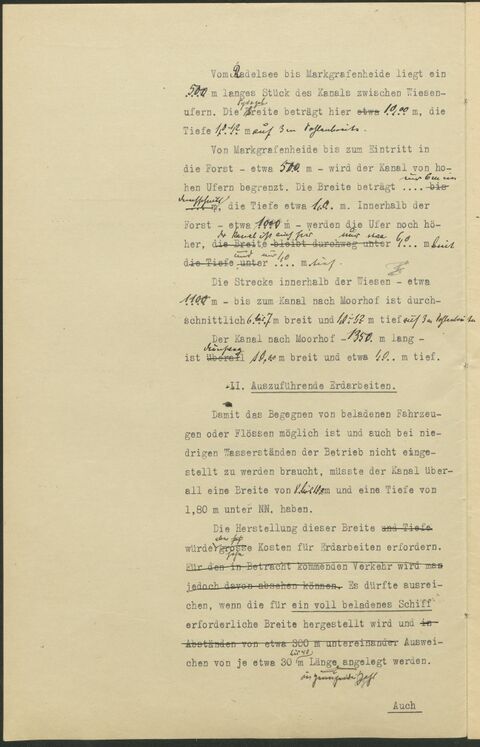

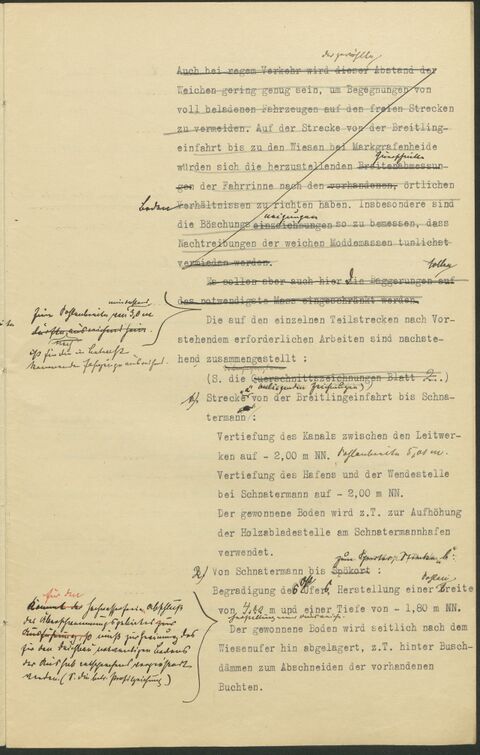

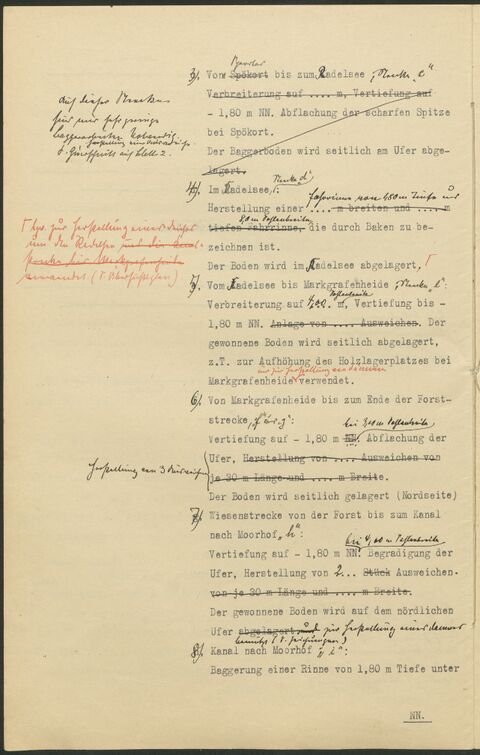

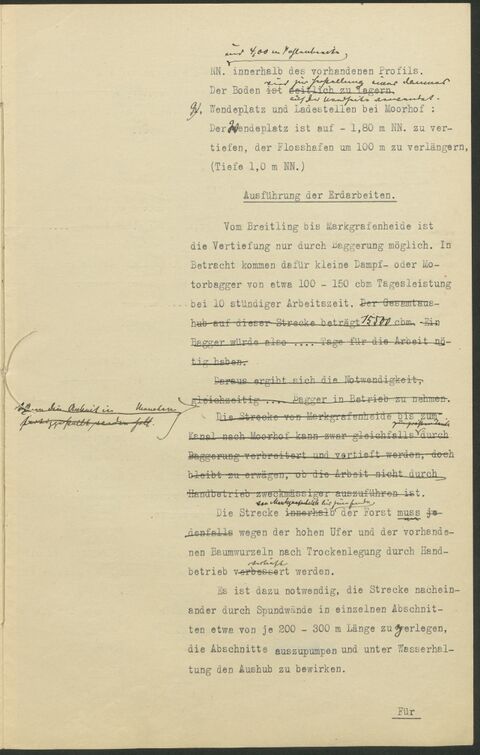

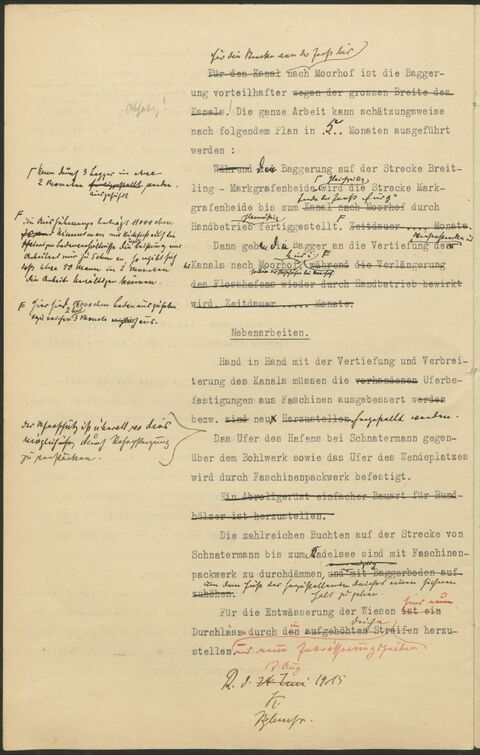

Protokoll-Auszüge aus Hafenbaudirektor Kerners Einschätzung nach der Besichtigung des Rostocker Küstengebietes am 22.Januar 1914 aus Sign 679

Umsetzung des Deichprojektes in Folge der großen Sturmflut 31.12.1913/1.1.1914 (auch als "Silvesterflut" bezeichnet)

- Nach Hafenbaudirektor Kerners Besichtigungsgutachten wird umgehend mit der Projektierung und Umsetzung eines umfassenden komplexen Schutzprojektes des Rostocker Küstengebietes zwischen Breitling und Rosenort begonnen.

- Es wurde bis Ende Juli 1914 (noch vor Ausbruch des ersten Weltkrieges !) fertiggestellt.

- Für das Untersuchungsgebiet rund um den Radelsee bedeutete dies, daß neben einer umfassenden Verstärkung der Außendüne ein Riegeldeich zwischen Taterhörn und dem Schnatermann mit eingefügtem Flutsperrtor westlich des Radelsees, sowie ein Ringdeich um den Radelsee, den Moor-Kanal eingeschlossen, geschaffen wurde.

- Dieses Sperrtor sollte als zusätzliche Funktion im Katastrophen-Fall den Zugang zu den Retentionsflächen rund um den Radelsee möglichst regelbar zugänglich machen.

Auszüge aus dem Bauprotokoll des Deichprojektes

Der Binnenschiffshafen und die Binnenwasserstraße Rostock-Ribnitz (volkstümlich "Karl-Mewis-Kanal")

- Siehe auch unter:

Der Karl Mewis Kanal bei Torfbrücke

- "Die bedeutendste Aufgabe war die Befeuerung und Betonnung der Zufahrt und des Überseehafens Rostock.

- Die Inbetriebnahme des Hafens erfolgte am 30.April 1960.

- Zunächst war geplant, einen Küstenkanal vom Breitling zum Saaler Bodden einzurichten.

- Durch ihn sollte nach Passage des Boddens, der Nordansteuerung Stralsund, der weiteren Passage nach Süden zum Greifswalder Bodden und von dort über den Peenestrom und das Haff der Anschluss an die Oder erreicht und somit der wasserseitige Zugang zu den Binnenwasserstraßen möglich werden.

- Das Vorhaben wurde jedoch aus wirtschaftlichen Überlegungen zugunsten einer schnellen und leistungsfähigen Schienenverbindung wieder aufgegeben.

- Die Schiffsführung in einem Kanal durch die Rostocker Heide und weiterführend durch die Bodden sowie der anschließende Wasserweg wäre zudem eine aufwändige, bei Eis nur eingeschränkt nutzbare Variante gewesen.

- Die nach den ersten Baggerarbeiten erfolgte Entscheidung zum Bau einer schnellen Bahnverbindung war die eindeutig wirtschaftlichere Lösung, die um so wirtschaftlicher wurde, je größer sich die Umschlagmengen im Seehafen Rostock entwickelten und bewährt sich gerade deshalb heute voll.

- Die Kanal-Planung sah vor, in gerader Linie östlich am Radelsee vorbei bis östlich Bäderstraße im Bereich der Kreuzung Rosenort-Schneise, wo eine größere Schiffs-Begegnungsstätte geplant war, zu verlaufen.