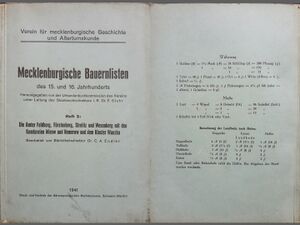

Mecklenburgische Bauernlisten des 15. und 16. Jahrhunderts

Einführung

Die Bauernlisten wurden in den 1930er Jahren unter nationalsozialistischem Vorzeichen erstellt. Im Geleitwort des mecklenburgischen Gauleiters Friedrich Hildebrandt von 1937 hieß es u.a.: „Der nationalsozialistische Staat baut auf den gesunden Kräften des deutschen Bauerntums auf. Es ist daher kein Zufall, daß die … wissenschaftliche Publikationsreihe sich mit den Grundlagen für die Sippenforschung der mecklenburgischen Bauern und Tagelöhner befaßt.“ Mögen die Verfasser, der Staatsarchivdirektor i.R. F. Stuhr und Leiter der Kommission, G. Tessin (Band 1 und 2, Amt Boizenburg und Amt Buckow), C.A. Endler (Band 3, Mecklenburg Strelitz [östlicher Teil]) und P. Steinman (Amt Crivitz, fertig gestellt 1944, veröffentlicht 1962 in der DDR als Band 1) zu damaliger Zeit aus eigener Überzeugung oder gezwungenermaßen Anhänger der nationalsozialistischen Sippenlehre gewesen sein, verfolgten sie doch ebenso das Ziel, hiermit einen Beitrag zur Aufarbeitung des vorhandenen Archivmaterials in Fortsetzung des Mecklenburgischen Urkundenbuchs zu leisten. Ihr umfassenderes Anliegen ist dem nachfolgend wiedergegebenen Vorwort der Kommission zur Herausgabe des Mecklenburgischen Urkundenbuchs zu entnehmen.

Vorwort der Kommission

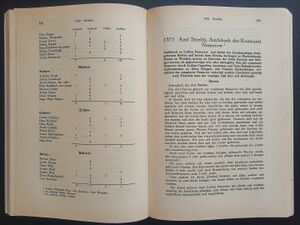

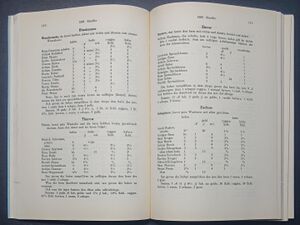

Nach der Durchführung des Mecklenburgischen Urkundenbuches bis zum Jahre 1400 hat sich die unterzeichnete Kommission entschlossen, vor dem Druck der Regesten des 15. Jahrhunderts mit der Herausgabe von „Bauernlisten" zu beginnen. Es werden hierunter verstanden alle Verzeichnisse bäuerlicher Einwohner des Landes, die sich an den ver-schiedensten Stellen des Meckl. Geheimen- und Haupt-Archivs als Schloßregister, Landbede-, Kaiserbede-, Türkensteuer-Register, Amtsgeldregister, Amtsbeschreibungen, Register von Ämtern bei Landebeiteiligungen finden. Dazu kommen Angaben aus den Kirchenvisitationsprotokollen (insbesondere Meßkornregister) und Auszüge aus Verkaufs-, Verpfändungs- und Teilungs-Urkunden über ritterschaftliche Lehngüter, soweit sie bäuerliche Namen in größerer Zahl enthalten. Diese Bauernlisten des 15. und 16. Jahrhunderts sollen Material für die bäuerliche Sippenforschung, für die Familienforschung im allgemeinen und für die Geschichte der Dörfer bieten. Sie werden darüber hinaus auch beitragen zur Lösung der Frage der wendischen Blutsbeimischung, der Seßhaftigkeit der Bauern, der territorialen Gliederung des Landes (Terrenfrage), zur Wüstungskunde und zur Wirtschaftsgeschichte der spätmittelalterlichen Ämter (Vogteien). Aus diesem Grunde sind auch in den Anmerkungen Nachrichten über Größe und Viehbestand der Höfe aufgenommen. Die Herausgabe wird erfolgen in alphabetischer Reihenfolge der 28 alten Ämter (Vogteien), die territorial geschlossene Gebilde waren, und bei denen die jeweils im Amte liegenden Klöster mit aufgenommen sind. Den Abschluß sollen bilden die Register der beiden Bistümer Ratzeburg und Schwerin, da deren Hebungen sich über das ganze Land erstrecken. Es ist darauf zu achten, daß nur die Landbederegister bis etwa 1580 und die Meßkornverzeichnisse die Namen aller Bauern eines Dorfes enthalten, da die Dörfer häufig verschiedenen Herren gehörten (Kommuniondörfer waren) und die Amtsgeldregister und ähnliche Verzeichnisse sowie die späteren Bederegister nur die ans Amt fließenden Einkünfte aufzählen. Die Größe der Stelle in Hufen läßt sich vermittels der auf dem Umschlag befindlichen Tabelle aus den Geldleistungen bei der Landbede errechnen. Die Namen der Bauern sind buchstabengetreu, auch mit offensichtlichen Fehlern, allerdings ohne störende Doppelkonsonanten gedruckt. Fehler sind sehr häufig in den Listen, sowohl in der Addition der Summen als auch in der Angabe der Namen, die vom Listenführer falsch gehört oder falsch abgeschrieben sind. Beim Druck sind die Fehler nicht verbessert. Nicht selten hat man die Listen, besonders in den Geldregistern, von früheren abgeschrieben, ohne in der Zwischenzeit eingetretene Veränderungen unter den Bauern zu berücksichtigen.

Schwerin, im Juli 1937, Die Kommission zur Herausgabe des Mecklenburgischen Urkundenbuchs

Weitere Bände und unveröffentlichte Manuskripte Quelle: R. Ketelhohn

• Christa Cordshagen, Amt Neustadt, Rostock 1965 (Quellen zur ländlichen Siedlungs-, Wirtschafts-, Rechts- und Sozialgeschichte Mecklenburgs im 15. und 16. Jahrhundert, Band 2)

• Carl August Endler, Steuerlisten mecklenburgischer Bauerndörfer des 15. und 16. Jahrhunderts. Amt Gadebusch mit Kloster Rehna, Teil I, Köln & Wien 1978 (Schriften zur mecklenburgischen Geschichte, Kultur und Landeskunde, H. 2/I)

• Carl August Endler, Steuerlisten mecklenburgischer Bauerndörfer des 15. und 16. Jahrhunderts. Amt Gadebusch mit Kloster Rehna, Teil II, Rostock 1995 (Schriften zur mecklenburgischen Geschichte, Kultur und Landeskunde, H. 2/II)

Das Landeshauptarchiv Schwerin verwahrt noch folgende Manuskripte:

• Franz Engel, Goldberg mit Kloster Dobbertin, Güstrow mit Vogteien Laage und Teterow(Manuskript begonnen)

• Franz Engel, Mecklenburg mit Kloster Neukloster und Tempzin (Manuskript begonnen)

• Paul Steinmann, Dömitz (unvollendet)

• Friedrich Stuhr, Schwerin mit Jabelheide und Komturei Krak

• Friedrich Stuhr, Wittenburg mit Kloster Zarrentin

• Georg Tessin, Gnoien mit Kloster Dargun nebst Neukalen

• Georg Tessin, Ribnitz mit Kloster Ribnitz (abgeschlossen) und den Rostocker Stadtdörfern (nicht begonnen)

• Georg Tessin, Schwaan mit Kloster Doberan und Marienehe

Das historische Amt Bukow mit dem Lande Poel

Band 2, bearbeitet von Dr. Georg Tessin, 1938,Bärensprungsche Buchdruckerei Schwerin

Die historischen Ämter Feldberg, Fürstenberg, Strelitz und Wesenberg

mit den Komtureien Mirow und Nemerow und dem Kloster Wanzka

Band 3, bearbeitet von Dr.C.A. Endler, 1941, Bärensprungsche Buchdruckerei Schwerin

Teil 1 - Die Ämter Feldberg, Fürstenberg und Mirow

- Namensverzeichnis - sortiert nach Ort {Medium:Bauernlisten_Strelitz_1_nach_Ort_2025_03.pdf}

- Namensverzeichnis - sortiert nach Familienname {Medium:Bauernlisten_Strelitz_1_nach_Name_2025_03.pdf}

- Namensverzeichnis - sortiert nach Jahr {Medium:Bauernlisten_Strelitz_1_nach_Zeit_2025_03.pdf}

Teil 2 - in Vorbereitung

Das historische Amt Crivitz mit den Vogteien Crivitz und Parchim

Band 4, bearbeitet von Paul Steinmann, 1962, Petermänchen-Verlag Schwerin

Der unter dem Titel „Quellen zur ländlichen Siedlungs-, Wirtschafts-, Rechts- und Sozialgeschichte Mecklenburgs im 15. und 16. Jahrhundert“ erschienene Band zum Amt Crivitz enthält ein Vorwort, dass diese Arbeit in einen umfassenderen historischen Kontext stellt. Mit dem für das historische Amt Crivitz erstellten Orts- und Familiennamenregister mit rund 8000 Einträgen wird dem Interessenten ein Verzeichnis bereitgestellt, das in seinen verschiedenen Sortierungen nach Ort, Name und Zeit für viele, insbesondere auch Ahnenforscher, schon ausreichen dürfte. Für ein weitergehendes Interesse von Ortschronisten und Regionalforschern ermöglicht das Verzeichnis einen einfacheren Einstieg in die Beschäftigung mit der Originalliteratur.

- Namensverzeichnis - sortiert nach Ort (Friedrichsruhe ist auch als Gömtow verzeichnet) {Medium:Bauernlisten Amt Crivitz nach Ort.pdf}

- Namensverzeichnis - sortiert nach Familienname {Medium:Bauernlisten Amt Crivitz nach Name.pdf}

- Namensverzeichnis - sortiert nach Jahr {Medium:Bauernlisten Amt Crivitz nach Zeit.pdf}

Im späten Mittelalter, in einer Zeit der noch anhaltenden Herausbildung der bäuerlichen Familiennamen, fallen im Amt Crivitz noch die häufig vorkommenden Herkunftsnamen, abgeleitet von Orten aus der unmittelbaren bzw. der nahe gelegenen Umgebung, auf. Die nach Herkunftsort am häufigsten genannten Familiennamen sind

Below, Bergrad, Burow, Bülow, Demmin, Dobbertin, Drefahl, Garwitz, Goldenbow, Goldberg, Grabow, Granzin, Hagenow, Medow, Mestlin, Muchow, Parchim, Parum, Passow, Poserin, Prestin, Raben-Steinfeld (Raven), Rönkendorf (Flurname), Runow, Schönberg, Severin, Salzwedel, Sternberg, Stralendorf, Sukow, Techentin, Weltzin, Zachow, Zölkow.

Hinzu kommen die Namen der Ritterschaft, die auf Ortsnamen in der näheren Umgebung zurückzuführen sind. Hier werden Bulow/Below, Grabow, Hagenow, Stralendorf, Prestin/Pressentin, Raven und Schönberg genannt.

Die häufigsten Familiennamen entsprechend unserer heutigen Schreibweise sind:

1. Lemcke, 2. Witte, 3. Hartig, 4. Schröder, 5. Hein, 6. Wandschneider, 7. Duncker, 8. Röpcke, 9. Pingel, 10. Steinhagen und Wulf. Sie werden mit Anteilen von 1,7% bis 1,1% genannt.

Weitere häufige Namen sind Ahrens, Becker, Bergrad, Bleck, Block, Borchardt, Brandt, Brusehaber, Burow, Claus, Elert, Everdt, Garwitz, Glackman, Goldberg, Heilberg, Homodt, Jacobs, Klockow, Kröger, Lütke, Medow, Mestlin, Möller, Ortman, Parman, Rachow, Restorf, Rode, Rogman, Rutze, Scheper, Schlieman, Schmidt, Schönberg, Schulte, Stecker, Sternberg, Techentin, Thies, Wedige, Wegner, Weltzin, Wendt, Wernicke, Wiegand, Wilcke, Wolter, Zachow.

Lemcke kommt dabei fast nur in den Dörfern nordwestlich von Parchim bis Severin vor (Bergrade, Dargelütz, Domsühl, Garwitz, Malchow, Raduhn, Schlieven, Severin), ebenso Witte, Hartig, Hein und Pingel. In diesem Raum (mit Zieslübbe und Damm) sind auch vorrangig die Namen Becker, Borchard, Brandt, Rachow, Röpke, Thies, Wedige, Wolter, Wulf und Zachow zu finden.

Ein weiteres, aber nicht ganz so ausgeprägtes Gebiet östlich von Parchim sind die Dörfer Rom, Gischow, Lancken und Paarsch. Hier sind die Namen Burow, Homodt, Möller, Rode, Schliemeann und Wandschneider typisch.

Aufgrund der noch willkürlichen Schreibweise sowohl der Familiennamen wie auch der Ortsnamen war eine eindeutige Zuordnung aber oft nicht möglich. Hier müssen die Forschenden die Schreibweise der Familiennamen anhand der einschlägigen Literatur zuordnen und ggf. auch selber interpretieren. Weiterhin sind die o.g. zusammenfassenden Ergebnisse vermutlich auch aufgrund statistische Einflüsse verzerrt, diese sind aber nicht mehr nachvollziehbar.

Autorenkontakt

chpagenkopf@gmail.com