Lag der Hafen Warnemünde einst am Rande der Rostocker Heide - 100 Jahre Suche nach der Antwort

Zur Navigation springen

Zur Suche springen

Kern des '''Ortes''' Markgrafenheide

Lag der Hafen Warnemünde einst am Rande der Rostocker Heide - Chronologie einer hundertjährigen Suche

- Bestandsaufnahme der bisherigen Suche

- Meinte man vor einigen Jahren noch, zur Geschichte Warnemündes sei das Wesentliche erforscht und gesagt, man hatte ja schließlich seinen

- „Barnewitz“ („Geschichte des Hafenortes Warnemünde“), so zeigte sich spätestens um das Jahr 1995 herum, dass es noch viele weiße Flecken zu erforschen gilt.

- Die Warnemünder schickten sich an, ein Jubiläum zu feiern und das entscheidende alte dänische Dokument aus dem Jahre 1195 war nicht zu finden (dazu siehe auch Beitrag von Ronald Piechulek im Tidingsbringer Nr.1 1996/1997 S.14 - 18).

1924

- veröffentlichte der renomierte Historiker Ludwig Krause seinen Aufsatz „Die alten Warnowmündungen und der ursprüngliche Rostocker Hafen zu Warnemünde“ macht darin eine Bestandsaufnahme zur Sachlage und stellt Vermutungen an.

- Sein Tod 1924 beendet hier seine Forschungstätigkeit und sein Aufsatz erscheint bereits postum.

1925

- Barnewitz selbst beschreibt auf den ersten vierzig Seiten seiner Chronik in der ersten Auflage (1919) nur die allgemeine Geschichte der gesamten Region. Das erste verbürgte, auf Warnemünde bezogene, konkrete Datum ist der 25. März 1252, als Warnemünde mehrfach im Kaufvertrag der Rostocker Heide Erwähnung findet. Barnewitz publiziert die Geschichte des Hafenortes Warnemünde dreimal auf einander folgend, in seiner Dissertation im Jahre 1916, dann in seinem umfassend erweiterten Buch 1919 und schließlich in der zweiten "um wiederum hundert Seiten wesentlich erweiterten und verbesserten Auflage" 1925.

- In letzterer Auflage schreibt Barnewitz im 3. Abschnitt "Warnemünde als deutsche Pflanzung": Zitat "Als die ersten Ansiedler sich in Warnemünde niederließen, lief die Warnow als ganz flaches Rinnsal durch die Dünen. Mann konnte bequem hindurchwaten, wie es auch immer geschah. In der Gegend der heutigen Vogtei wohnte ein Mensch, welcher die Leute gegen Bezahlung auf seinem Rücken hindurch trug. Ihm reichte das Wasser nur bis an die Hüften. - :Eine Darstellung dieses Mannes findet man noch heute in der Warnemünder Kirche."

- Hinweis: Alle drei Barnewitz´schen Arbeiten finden sie digital am Ende dieses Beitrages im Chroniken-Anhang!

- Die Durchfahrt für größere Schiffe erfolgte etwa 2 km östlich vom alten Strom, durch das Alte Tief, das in den Urkunden des 13. Jahrhunderts die Bezeichnung "ihr Hafen", d.h. "Hafen der Rostocker", trägt. Hier ist auch die "Mandelwiese" zu suchen, von der die Urkunde aus dem Jahre 1325 ausdrücklich angibt, daß sie auf der Stelle lag , "wo der Turm einst stand. ..."

- Vertieft man sich dann in die Thematik, so tauchen immer mehr Fragen auf, die schon lange erfordern, die Suche nach Antworten aufzunehmen. Pressemeldungen, dass es im Mittelalter zwei Warnemünde gab, nämlich das Städtische, irgendwo, unmittelbar westlich von Markgrafenheide, an einem heute nicht mehr vorhandenen Mündungsarm der Warnow, und das Fürstliche, aus dem 1323 das heutige Warnemünde hervorging, erweckten Erstaunen. So schnell geht das mit dem Vergessen.

- In den Jahren 1924 - 1940 entbrannte ein Gelehrtenstreit über die Lage des alten städtischen Warnemünde auf der Hohen Düne.

1928

- folgte der Aufsatz von Kuno Voß „Der Seehafen der Stadt Rostock in seiner geschichtlichen Entwicklung bis zum dreißigjährigen Krieg“, mit seiner Theorie, wo das alte Warnemünde zu suchen sei. Er knüpfte mit seiner Arbeit an Ludwig Krauses durch dessen Tod 1924 abgebrochene Forschung an.

1936

- Erste Suchgrabung vor Ort durch Dr. Rudolf Fiesel und Paul Babendererde

- Die Grabungsprotokolle der Suchgrabung am Taterhörn vom Oktober 1936

1940

- schließlich widersprach Dr. Walter Johannes Schröder den Theorien seiner beiden Vorgänger mit seinem Beitrag „Wo lag der älteste Rostocker Seehafen?“ grundsätzlich.

- Die genaue und insbesondere chronologisch (!) geordnete Auswertung der zeitgenössischen Dokumente ist hierbei nicht tiefgründig erfolgt.

- Eine besondere Zäsur in der Ereignis-Folge stellt die Allerheiligenflut im November 1307 und die mit ihr verbundene Sandverschüttung des Warnow-Mündungsarmes über die Hälfte seiner Länge zwischen Ostsee und Radelsee dar.

- Hier müssen die Ereigniss-Orte entsprechend vor bzw. nach dieser umfassenden Veränderung der Warnow-Mündung unterschiedlich lokalisiert werden.

- Der Kriegsausbruch ließ das Thema letztendlich vergessen, in den folgenden Jahrzehnten beschäftigten die Warnemünder andere Dinge.

- Die Reste davon auf der hohen Düne zu suchen, gestaltet sich heute schwierig. Dr. Schröder meint, man hätte nun die Wahl, archäologische Grabungen auf dem Militärgelände des dortigen Marinekommandos, unter den Küstenschutz-Dünen, den in jüngster Zeit angelegten Spülfeldern oder im Naturschutzgebiet Radelsee durchzuführen, je nachdem welcher Theorie man folgt.

- Deren Aussicht auf Erfolg schätzt er als gering ein.

1995

- Die Suche wird wieder aufgegriffen

- Einen ersten großen Lichtblick gab es dann im Jahre 1995, als die Taucher des Regionalvereins Unterwasserarchäologie in der Ostsee einige der alten Hafenanlagen des verschollenen Warnemünde wiederfanden und dokumentierten (es entsprach im Ergebnis haargenau der Beschreibung von Kuno Voß! ), was einige zu der Meinung verleitete, die Ursprünge gefunden zu haben.

- Der Beitrag von Maik-Jens Springmann „Steinkistenbollwerke des Breitlings im Spiegel unterwasserarchäologischer Untersuchungen - ein Beitrag zur Geschichte des Seehafens Rostock“ macht nach 55 Jahren erstmals wieder auf jenen Gelehrtenstreit aufmerksam und ergänzt ihn durch neue Forschungsergebnisse. Bei diesen Untersuchungen wurde die Annahme, Reste des ersten alten Rostocker Hafens gefunden zu haben jedoch wiederlegt.

- Die durchgeführten dendrochronologischen Untersuchungen erwiesen, daß die Bollwerke ihren Ursprung im 16. Jahrhundert haben und damit mindestens zwei Jahrhunderte zu jung sind.

- Nach der Arbeit von Kuno Voß, bis in unsere Tage verbreitete sich die Meinung, daß der gesuchte Hafen weiter westlich gelegen haben müßte, bzw. "schon immer am heutigen Alten Strom gelegen habe". Da dieser Bereich bereits vollkommen überbaut war, gab man damit auch die Hoffnung und Suche auf, Spuren von Hafen und Danskeborg zu finden.

Danskeborg

- Viele Spekulationen gibt es in diesem Zusammenhang um die sogenannte „Danskeborg“, eine im 14. Jahrhundert vielfach erwähnte Befestigung, zu jener Zeit Sitz des dänischen Vogtes und zwischen 1309 und 1319 häufiger Aufenthaltsort des Dänenkönigs Erik Menved, der in seiner Regierungszeit die Herrschaft Rostock und damit auch Warnemünde dem Königreich Dänemark angegliedert hatte. Warnemünde war für ihn geographisch ein günstiger Ankunftsort, so daß er hier mehrfach Hof hielt. Ob die Überbleibsel von Menveds „Danskeborg“ noch unter dem Sand der Hohen Düne verborgen liegen oder besonders alte Gebäudeteile der kürzlich restaurierten Vogtei als Reste davon anzusehen sind harrt noch der Klärung.

- Betrachten wir dazu den Küstenabschnitt zwischen Stoltera und Rosenort/ Rostocker Heide in seiner Entwicklung der letzten 6000 Jahre einmal mit den Augen der Geologen und Meereskundler.

- Bedingt durch den hier stetigen Küstenrückgang kann unter Umständen die Ostsee der weiteren archäologischen Erforschung an diesem Ort zuvor gekommen sein.

Um sich der Lösung dieser Lücke in der Warnemünder Frühgeschichte zu nähern, müßten eine Reihe von Fragen beantwortet werden

- Die Fragen mit Versuchen Antworten zu finden.

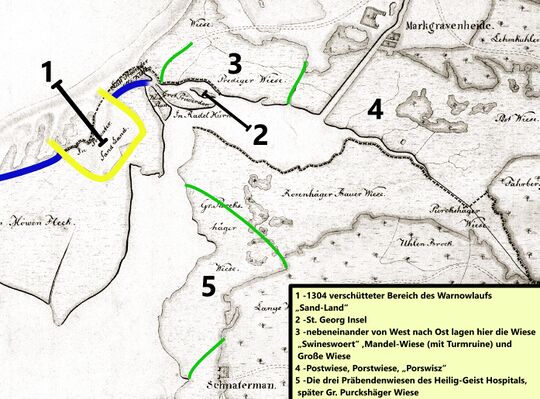

- 1. Wo lag der im Heide-Kaufvertrag von 1252 genannte Warnowlauf, an dessen rechtem Ufer fortan (bis 1922 !) die Grenze der Rostocker Heide lag?

- Aw: Diese Frage läßt sich sehr eindeutig beantworten, da dieser Grenzverlauf, laut der Urkunde vom 25.3.1252 am rechten (nordöstlichen) Warnowufer verlief. Erst im Zuge einer Neuvermessung und Neuordnung im Jahre 1922 wurde dieser Grenzverlauf verändert und neu vermessen. Der hier im Anschluss angefügte Kartenausschnitt der Schmettau-Karte von 1788 zeigt die gestrichelte Grenzlinie und damit die einstige Uferlinie der verlandeten Warnowmündung. Auf der in damaliger Flußrichtung rechten Uferseite war bis 1323 die Westgrenze des Rostocker Stadtbesitzes an der Ostseeküste.

- Nur auf dieser Seite kann das im Heide-Kaufvertrag genannte, städtische Warnemünde (im Gegensatz zum damals weiter westlich gelegenen fürstlichen Warnemünde) des 13. Jahrhunderts also gelegen haben.

- 2. Welche Schlüsse können wir aus der geologischen Struktur, der Morphologie ziehen? Gibt es unter der einzig aus Sand bestehenden Dünen-Nehrung Zwischen Diedrichshagen und Rosenort und auf dem Grunde des Breitlings natürliche Vorkommen von Findlingen oder sind alle Groß-Findlinge die hier lokalisiert werden können durch Menschenhand um und auf die Nehrung gebracht worden (z.B. Schnatermannstein, Spökstein, Steinpackungen auf dem östlichen Marine-Gelände u.a.)?

- + Hier Einfügung zur "Eisrandlage Nr.8" machen !!

- 3. Welche Wasserdurchflüsse gab es zwischen 1160 und 1625 duch die Dünen-Nehrung zwischen Stoltera und Rosenort (Rostocker Heide)?

- I. ursprüngliche natürliche Warnowmündung bis zur Verschüttung 1304 beim Taterhörn

- II:"Neues Tief", später "Altes Tief" 1305 bis zur Schließung 1487 beim Radelsee

- III. zweites "Neues Tief" 1488 bis 1582 wieder am Taterhörn (Dendro-Proben)

- IV. "Alte Mündung" nördlich von Markgrafenheide 1579 bis 1625 (Hatte keine Verbindung zu Radelsee und Breitling, die entstand erst 1761) am Rande des Hütelmoores

- V. "Ole Döpe" oder "Ole Deepe" unmittelbar östlich des Alten Stromes (bislang nicht datierbar) etwa beim heutigen Seekanal

- VI. Der "Alte Strom" ab 1583 wird der bis dahin seichte ("durchwatbare") Nebenarm der Warnow zu einem beschiffbaren Strom vertieft.

- 4. Welche Spuren der alten Warnow-Mündungen finden sich im Kartenbild?

- 5. Gibt es die oft angeführte erste Erwähnung Warnemündes im Jahre 1195 in dänischen Quellen oder ist sie eine Legende?

- Es wurden bislang keine Recherchen in dänischen Archiven unternommen.

- 6. Was erfahren wir in deutschen und dänischen Quellen über die "Danskeborg". Wann und wie wurde sie wirklich abgerissen?

- 7. Welche Schlüsse können wir aus Flurnamen zwischen Warnemünde und Markgrafenheide, z.B. Taterhörn, Mandel-Wiese, Vierraden, "Quator Ruotac"(lat. "vier Kreise im Quadrat"), "ole Kisten" u.a. ziehen?

- 8. Wie verliefen bis 1323 die Wassergrenzen auf dem Breitling/der Unterwarnow zwischen dem Moltke-Besitz, dem Besitz des Heilig-Geist-Hospitals und St.Jürgen-Hospitals, der städtischen Rostocker Heide und dem fürstlichen Warnemünde?

- Antwort siehe nebenstehende Karte 3

- 9. Wo lag im Breitling die dem St.Jürgen Hospital gehörige Insel Sankt Georg, die als zusammenfließende Grenzmarke aller hier vorangegangen genannten Besitzerhältnisse fungierte?

- Antwort siehe nebenstehende Karte 3

Karten und Quellen zur Danskeborg-Frage

Hier nachfolgend die Digitalisate der relevanten Publikationen zum "Danskeborg-Problem" bis 1940