|

|

| (67 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |

| Zeile 1: |

Zeile 1: |

| − | Kenndaten der Stadtchronik Ort Tessin Zeitlicher Schwerpunkt 1200 - fortlaufend Urheberrechte Erstellungszeitraum ab 2017 Publikationsdatum unveröffentlicht Inhaltliche Kategorisierung Geschichte der Stadt Status (Ampelsystem) unveröffentlicht

| |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| − | Kenndaten der Stadtchronik

| |

| − | Ort Tessin

| |

| − | Zeitlicher Schwerpunkt 1200 - fortlaufend

| |

| − | Urheberrechte

| |

| − | Erstellungszeitraum ab 2017

| |

| − | Publikationsdatum unveröffentlicht

| |

| − | Inhaltliche Kategorisierung Geschichte der Stadt

| |

| − | Status (Ampelsystem) unveröffentlicht

| |

| | | | |

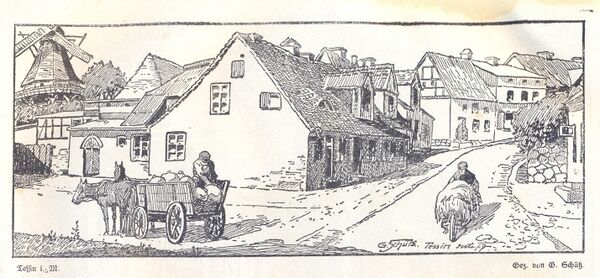

| | + | [[Datei:Tessin 19tes Jh .jpg|600px|rechts|Tessin, Gnoiener Straße Grafik um 1914 von Georg Schütz]] |

| | | | |

| | + | * [[Tessin]] |

| | + | ==Die Stadt [[Tessin]]== |

| | | | |

| − | ==Die Stadt Tessin== | + | =chronologischer Abriss der Geschichte von Tessin= |

| | | | |

| − | ==chronologischer Abriss der Geschichte von Tessin== | + | Als Quellenangaben werden zu den Hauptquellen in der Chronologie folgende Abkürzungen verwandt: |

| | + | |

| | + | WeChr. = "Geschichte der Stadt Tessin" von Franz Wessel 1926 |

| | + | |

| | + | UM (dazu Heft Nr. und Jahreszahl)= "Unser Mecklenburg - Heimatblatt für Mecklenburg und Vorpommern" |

| | + | Ausgaben 1951 - 1983 gesamt 451 Ausgaben (mehr nicht erschienen) |

| | + | |

| | + | WoS = Chronologie von Wolfgang Schulz 2001 |

| | + | |

| | + | HaWs = [[Heidearchiv]] Wilfried Steinmüller |

| | | | |

| | ==Ur- und Frühgeschichte== | | ==Ur- und Frühgeschichte== |

| | | | |

| − | ==spätes Mittelalter (um 1200 bis 1517== | + | '''1121''' Erstmalige Erwähnung der slawischen Burg Tesyn. |

| | + | (Q.:WeChr.) |

| | + | |

| | + | ==spätes Mittelalter (um 1200 bis 1517)== |

| | | | |

| | + | '''1209 - 1215''' Errichtung der deutschen Burg auf dem Mühlenberg durch Borwin I.(WoS) |

| | | | |

| | ==Reformation und Nachreformationszeit (1517 bis 1648)== | | ==Reformation und Nachreformationszeit (1517 bis 1648)== |

| Zeile 28: |

Zeile 35: |

| | ==bis zur napoleonischen Zeit (bis 1813)== | | ==bis zur napoleonischen Zeit (bis 1813)== |

| | | | |

| | + | '''1810''' Die jüdische Gemeinde in Tessin hat 36 Mitglieder. Die Stadt insgesamt hat 1032 Einwohner. (HaWs) |

| | | | |

| | ==bis zur Reichseinigung (bis 1871)== | | ==bis zur Reichseinigung (bis 1871)== |

| | | | |

| | + | '''1830''' Die jüdische Gemeinde von Tessin hat 86 Mitglieder. Die Stadt insgesamt hat 2014 Einwohner. (HaWs) |

| | | | |

| | ==Deutsches Reich bis 1918== | | ==Deutsches Reich bis 1918== |

| Zeile 37: |

Zeile 46: |

| | ==Deutsches Reich bis 1945== | | ==Deutsches Reich bis 1945== |

| | | | |

| | + | '''1938, 9.November''' Im Zuge der "Reichspogromnacht" wird das Lebensmittelgeschäft der Familie Levy verwüstet. Familie Levy flieht nach Rostock. |

| | | | |

| − | ==SBZ und DDR bis 1990==

| + | '''1940''' Das Kinderheim Louisenhöh brennt ab |

| | | | |

| | + | '''1941/42''' Bau eines neuen Wasserwerkes |

| | | | |

| − | ==die heutige Zeit== | + | ==SBZ und DDR bis 1990== |

| | + | '''1953''' erster Nachkriegsneubau am Siedlungsweg (WoS) |

| | | | |

| | + | '''1957/1958''' Einrichtung einer Ambulanz (WoS) |

| | | | |

| − | ==Einigen wichtigen Einrichtungen sind eigene Artikel gewidmet:==

| + | '''1960''' Errichtung eines Pflegeheims (WoS) |

| | | | |

| | + | '''1965''' Bau der Anne-Frank-Schule (WoS) |

| | | | |

| − | ==Die Mühlen==

| + | '''1970''' Ein Großfeuer vernichtete am Pfingstsonntag das Haus Rostocker Str.4. vier Familien mußten evakuiert werden. Der Schaden wird mit 50 000 Mark angegeben. |

| | + | (Q.: UM 1970) |

| | | | |

| − | -Die Wolfsberger Mühle (Wassermühle)

| + | '''1973''' Eine kleine Heimatstube wurde im Frühjahr eröffnet. Eine Arbeitsgruppe des Kulturbundes unter der Leitung von '''Studienrat Erich Witt''' sammelte und erforschte Materialien, Schriften, Stadtpläne und Gegenstände von der Steinzeit bis zur Gegenwart, die von der wechselvollen Geschichte der kleinen Recknitzstadt künden. So hatte die Stadt sogar einmal eigenes Geld geprägt. |

| − | - Die Stadtmühle auf dem Mühlenberg (Holländermühle)

| + | (Q.:UM 4/1975 und 12/1975) |

| | | | |

| | | | |

| − | ==Die Schulen==

| + | Im Tessiner Neubaugebiet "Am Rosengarten" entstehen 263 Wohnungen. Über die Hälfte waren bereits im Sommer bezogen. |

| | + | (Q.: UM 4/1975) |

| | | | |

| − | ==Das Waisenhaus Luisenhöh==

| + | '''1975 1. Oktober''' die Zuckerfabrik begann die Rübenkampagne. Mehr als 98 000 Tonnen Rüben kommen zur Verarbeitung, täglich etwa 1000 Tonnen. vor Beginn der Kampagne bauten Maurer und Schlosser des Betriebes eine mechanische Wurf-Feuerung für die letzten drei der insgesamt acht Kessel in dem schon recht "betagten" Werk. Bisher mußten die Kesselheizer in einer Schicht 8 - 10 Tonnen Kohle mit der Schaufel in die glühenden Schlünde werfen. |

| | + | (Q.: UM 4/1975) |

| | | | |

| | + | '''1979''' Tessin hat 4200 Einwohner (WoS) |

| | | | |

| − | ==Krüge und Gaststätten== | + | ==die heutige Zeit== |

| − | | |

| − | ==Bedeutende Persönlichkeiten aus Tessin==

| |

| | | | |

| − | * [[Bedeutende Persönlichkeiten aus Tessin]]

| |

| | | | |

| − | ==Barten, Wilhelm - Pädagoge== | + | ==Orte und Marksteine in der Tessiner Stadtgeschichte:== |

| − | geb. 28.9.1844 Steffenhagen

| + | ===Kirchliches Leben in Tessin=== |

| − | gest. 1901

| |

| − | 1867-1869 Lehrerseminar Neukloster; Lehrer in

| |

| − | Tessin; Beiträger zu Karl Bartschs »Sagen, Märchen | |

| − | und Gebräuche aus Meklenburg« (1879/80).

| |

| | | | |

| − | ==Biel, Johann Christoph - Chemiker== | + | ===Jüdisches Leben in Tessin=== |

| − | geb. 25.12.1844 Güstrow

| |

| − | gest. 22.8.1916 Tessin (Bad Doberan)

| |

| − | Vater: Wilhelm Ferdinand B., Stadtbuchhalter

| |

| − | Gymnasium in Güstrow; Apothekerlehre in Rostock;

| |

| − | Studium in Greifswald, Berlin und Rostock; Provisor

| |

| − | in Greifswald; Promotion in Rostock; 1871-1874

| |

| − | Laborant in der Apotheke Bergholz in St. Petersburg;

| |

| − | 1874-1876 Chemiker und Verwalter einer Farbstoff-

| |

| − | Fabrik auf der Gutujewschen Insel in St. Petersburg;

| |

| − | 1876 beim Handelshaus Stoll und Schmidt in

| |

| − | St. Petersburg; 1877 Magisterexamen an der medicochirurgischen

| |

| − | Akademie; eröffnete ein eigenes

| |

| − | chemisches Laboratorium in St. Petersburg; ging

| |

| − | 1914 bei Kriegsausbruch nach Finnland und von da

| |

| − | nach Mecklenburg zurück.

| |

| | | | |

| − | ==Bruhns, Walter - Musiker, Kantor, Musikpädagoge==

| + | * [http://www.juden-in-mecklenburg.de/Orte/Tessin Jüdisches Leben in Tessin] |

| − | geb. 14.6.1917 Tessin (Bad Doberan)

| |

| − | gest. 14.7.1977 Halle (Saale)

| |

| − | begr. Bad Doberan

| |

| − | Vater: Pädagoge

| |

| − | Studium am Institut für Lehrerbildung in Rostock;

| |

| − | Kriegsdienst und Gefangenschaft; 1945/46 Kantor

| |

| − | an der Kirche St. Wilhardi in Stade; Studium

| |

| − | der Kirchenmusik an der Kirchenmusikschule

| |

| − | Hamburg bei Georg Gothe, Gerhard Pflüger und

| |

| − | Rudolf Wagner-Régeny; 1948 erste, 1950 zweite

| |

| − | Prüfung; 1948 Domkantor in Güstrow; 1953-1965

| |

| − | Kantor der Schlosskirche Schwerin und Dozent am

| |

| − | Katechetischen Seminar in Schwerin; 1955-1961

| |

| − | auch Leiter der Berliner Studentenkantorei; 1965-

| |

| − | 1977 Direktor der Kirchenmusikschule Halle; widmete

| |

| − | sich besonders der Chorarbeit (Bachkantaten und

| |

| − | -passionen); Konzertreisen mit dem Schulchor;

| |

| − | Teilnahme an den Jubiläumsfeierlichkeiten zur

| |

| − | 450-Jahr-Feier der Reformation in Wittenberg

| |

| − | und Torgau; 1968 Aufführung des Oratoriums

| |

| − | »Elias« von Mendelssohn Bartholdy; auch Interpret

| |

| − | moderner Kirchenmusik (Arthur Honeggers »König

| |

| − | David«, Wagner-Régenys »Genesis«, Strawinskys

| |

| − | »Psalmensinfonie«, Hindemiths »Apparebit«); 1970

| |

| − | Teilnahme an den Tagen für neue Musik in Berlin.

| |

| | | | |

| − | ==Dethloff, Jakob Gottlieb - Theologe== | + | ===Die Zuckerfabrik=== |

| − | geb. 23.8.1774 Parchim

| |

| − | gest. 20.7.1824 Tessin (Bad Doberan)

| |

| − | Vater: Johann Joachim Nikolaus D., Bürgermeister

| |

| − | Gelehrtenschule in Parchim; Theologiestudium in Jena

| |

| − | und Rostock; Hauslehrer in Schwerin; 1804 Prediger

| |

| − | in Tessin; 1810 Präpositus des Kirchenkreises

| |

| − | Gnoien; Erster Vorsitzender der Mecklenburgischen

| |

| − | Prediger-Witwen- und Waisen-Verpflegungs-

| |

| − | Gesellschaft; Aufsätze in der »Monatsschrift

| |

| − | von und für Mecklenburg« (1792-1801), in den

| |

| − | »Mecklenburgischen Provinzialblättern« (1801-1803)

| |

| − | und im »Freimüthigen Abendblatt« (1818-1824).

| |

| | | | |

| − | ==Dunkelmann, Erika(geb.: Allwart)- Schauspielerin== | + | ===Die Rübenbahn=== |

| − | geb. 17.11.1913 Rostock

| |

| − | gest. 14.2.2000 Tessin (Bad Doberan)

| |

| − | Ehemann: Kurt D., Schiffbauer, niederdeutscher Schriftsteller,

| |

| − | Schauspieler

| |

| − | 1936 Heirat; Bühnenschauspielerin am Volkstheater

| |

| − | Rostock; Armgard in »Wilhelm Tell« (1951); spielte

| |

| − | volkstümliche Rollen in DEFA- und Fernsehfilmen;

| |

| − | Martha Vierbreiter in »Ernst Thälmann – Sohn seiner

| |

| − | Klasse« (1954) und »Ernst Thälmann – Führer seiner

| |

| − | Klasse« (1955); spielte zusammen mit ihrem Mann

| |

| − | (wie auch in den Thälmann-Filmen) in »Schlösser und

| |

| − | Katen« (1957); »Berlin – Ecke Schönhauser« (1957);

| |

| − | »Maibowle« (1959); »Silvesterpunsch« (1960); »Die

| |

| − | Mutter und das Schweigen« (1964); 1970-1974

| |

| − | Direktorin der Staatlichen Schauspielschule Rostock;

| |

| − | zog sich von Bühne und Film zurück; spielte noch

| |

| − | einmal in dem DEFA-Volksstück »Dach überm Kopf«

| |

| − | (1980); 1966 Nationalpreis der DDR.

| |

| | | | |

| − | ==Ebel, Wilhelm (Erdmann Bernhard Christian Friedrich)- Mediziner== | + | ===Die Tessiner Wasserversorgung=== |

| − | get. 1.9.1774 Dömitz

| |

| − | gest. 10.12.1832 Gnoien

| |

| − | Vater: Steueraufseher, Torschreiber

| |

| − | Kindheit und Jugend wohl in Dömitz; zunächst

| |

| − | durch Privatlehrer unterrichtet, 1795 Domschule

| |

| − | in Schwerin; Theologiestudium in Rostock, dann

| |

| − | Medizinstudium; 1800 Promotion in Göttingen; 1800-

| |

| − | 1802 praktischer Arzt in Schwerin, dann in Gnoien;

| |

| − | 1802 Kreisphysikus in Gnoien, Laage, Tessin und

| |

| − | Sülze; »Mecklenburg und die Chirurgie« in Wilhelm

| |

| − | Hennemanns »Beiträge Mecklenburgischer Ärzte zur

| |

| − | Medicin und Chirurgie« (1830/31).

| |

| | | | |

| − | ==Fritzsche, Hugo (Conrad)- Theologe, Pädagoge==

| + | Im Herbst des Jahres 1975 entdeckte man bei Bauarbeiten in der Gnoiener Straße damals rund 120 Jahre alte Reste einer Trinkwasseranlage. Dabei handelte es sich um "Pipen", damals gängige hölzerne Wasserleitungsrohre. Auch heute werden solche Relikte aus alter Zeit immer wieder bei Bauarbeiten zu Tage geförderet. Und eben diese rund 120 Jahre zuvor, auf dessen Alter man damals die Pfeifenleitungen taxierte weisen auf deren Entstehungszusammenhang hin. Im Jahre 1850 grassierte in Norddeutschland zum wiederholten Male eine Cholerawelle, die in jener Zeit allein in Tessin 76 Todesopfer forderte. Man wußte wohl, daß das Wasser der Hofbrunnen die Ausbreitung der Krankheit begünstigte. Viele Brunnen wurden zugeschüttet, das Wasser in öffentliche Brunnen geleitet. Die Landeskunde von Mecklenburg von Raabe im Jahre 1854 bereichtet in den Zeiten über Tessin, daß die Stadt unter anderem über eine Wasserleitung verfüge. Eine gesundheitsfördernde Einrichtung als Lehre aus der für die Stadt verheerende Opferzahl jener Cholera-Welle. Man wußte wohl, daß das Wasser der Hof- und Straßenbrunnen die Ausbreitung der Krankheit sehr begünstigte. Viele der Brunnen wurden zugeschüttet, wenn man deren flüssigen Inhalt für bedenklich hielt. |

| − | geb. 14.6.1841 Rostock

| + | Ab 1892 begann man schließlich eiserene Wasserrohre durch die ganze Stadt zu verlegen. Bis zu m Jahre 1942 befand sich das "Wasserwerk", eine einfache Pumpstation in der Nähe der damaligen Molkerei. Es konnte nur die Grundstücke der Innenstadt mit Trinkwasser versorgen, wenn das Anwesen im Ort tiefer lag als die Pumpstation selbst. |

| − | gest. 29.2.1916 Schwerin

| + | Erst mit dem Bau eines modernen Wasserwerks, ebenfalls in der Nähe der alten Molkerei, konnte man schließlich für alle Bewohner von einer richtigen Wasserversorgung in Tessin sprechen. |

| − | begr. Spornitz

| + | Durch den Bau des Behälters auf dem Prangenberg, im Volksmund "Wasserberg" genannt trug man dem Wachstum der Stadt Rechnung, vergrößerte Kapazität, Qualität und Kontinuität in der Wasserversorgung des Städtchens. |

| − | Vater: Franz Volkmar F., Philologe

| |

| − | Bruder: Ernst (Fürchtegott) F., Philologe, Pädagoge

| |

| − | Bruder: Theodor (Hermann Friedrich) F., Philologe, Pädagoge

| |

| − | Gymnasium in Rostock; 1860-1865 Theologiestudium

| |

| − | in Rostock, Erlangen und Berlin; 1865 Subrektor in

| |

| − | Ludwigslust; 1866 Rektor in Tessin; 1869 Pastor in

| |

| − | Warnemünde, 1873 in Ludwigslust, 1882-1911 in

| |

| − | Spornitz; 1911 Emeritierung als Kirchenrat; Tod durch

| |

| − | Verkehrsunfall; »Eine Spornitzer Hexengeschichte«,

| |

| − | »Ein alter Hochzeitsbrauch«, »Spornitz im

| |

| − | siebenjährigen Kriege« und »Ein mecklenburgisches

| |

| − | Pfarrhaus vor 200 Jahren« in »Die Heimat«

| |

| − | (1907/08).

| |

| | | | |

| − | ==Genzke, (Johann) Carl (Ludwig) - Mediziner, Parlamentarier== | + | ===Die drei Tessiner Mühlen=== |

| − | geb. 26.10.1801 Plau

| |

| − | gest. 26.1.1879 Bützow

| |

| − | Vater: Friedrich Johann Bernhard G., Senator

| |

| − | Gymnasium in Güstrow; Studium an der

| |

| − | Tierarzneischule in Schwerin; ließ sich in Neustrelitz

| |

| − | als Tierarzt nieder; Großherzoglich mecklenburgstrelitzscher

| |

| − | Rossarzt; »Homöopathische

| |

| − | Arzneimittellehre für Thierärzte« (1837); begann noch

| |

| − | 1838 ein Medizinstudium in Berlin, dann in Leipzig

| |

| − | und Rostock; 1841 Promotion in Rostock; siedelte

| |

| − | als praktischer homöopathischer Arzt nach Parchim

| |

| − | über; ließ sich nach zwei Jahren in Bützow nieder,

| |

| − | wo er 35 Jahre eine ausgedehnte Praxis betrieb;

| |

| − | machte sich bei der Bekämpfung der Cholera in Tessin

| |

| − | und Bützow verdient; Einführung des Seidenbaus in

| |

| − | Mecklenburg; legte Baumschulen und Plantagen an;

| |

| − | gründete 1852 den Seidenbauverein Mecklenburg

| |

| − | und gab die Jahresberichte des Vereins heraus;

| |

| − | 1861 Mitglied der Deutschen Seiden-Compagnie in

| |

| − | Berlin; seit 1851 Mitglied des Vereins der Freunde

| |

| − | der Naturgeschichte; verfasste den Bericht über

| |

| − | die Vereinsversammlung 1862; beschäftigte sich

| |

| − | auch mit Geschichte, Ethnographie und Botanik;

| |

| − | 1848 Gründer und Vorsitzender des Reformvereins

| |

| − | in Bützow; 1848/49 in der konstituierenden

| |

| − | Abgeordnetenversammlung (Mitglied des Eisenbahn-

| |

| − | Ausschusses und des Prioritäts-Ausschusses); 1849

| |

| − | polizeiliche Haussuchung und Beschlagnahmung

| |

| − | seiner Papiere.

| |

| | | | |

| − | ==Herzog, Rudolf - Buchdrucker, Naturschützer==

| + | ;Die Wolfsberger Mühle (Wassermühle) |

| − | geb. 14.9.1893 Dessau

| |

| − | gest. 1986 Rostock

| |

| − | Vater: Zeitungshändler

| |

| − | Schriftsetzerlehre; kam 1921 als Buchdrucker nach

| |

| − | Wismar; Mitglied in der Wanderbewegung; 1945

| |

| − | Mitglied des Kulturbundes zur demokratischen

| |

| − | Erneuerung Deutschlands in Rostock und dort

| |

| − | Mitglied der Natur- und Heimatfreunde; 1955

| |

| − | Kreisnaturschutzbeauftragter für den Landkreis

| |

| − | Rostock; beantragte die Landschaftsschutzgebiete

| |

| − | Wolfsberger Wald bei Tessin und Recknitztal bei | |

| − | Lieper Burg und das Naturschutzgebiet Teufelssee;

| |

| − | 1957 Mitorganisator und Referent der ersten

| |

| − | Naturschutzwoche; Mitarbeiter an »Naturschutz im

| |

| − | Küstenbezirk Rostock« (1957).

| |

| | | | |

| − | ==Heydemann, Ernst (Wilhelm Hellmut August)- Jurist, Bürgermeister==

| + | ;Die Stadtmühle auf dem Mühlenberg (Holländermühle) |

| − | geb. 23.3.1876 Tessin (Bad Doberan)

| |

| − | gest. 3.7.1930 Rostock

| |

| − | Vater: Karl (Max Albrecht Friedrich) H., Jurist, Bürgermeister,

| |

| − | Parlamentarier

| |

| − | Bruder: Heinrich H., Jurist, Bürgermeister, Parlamentarier

| |

| − | Bruder: Carl (Emanuel) H., Jurist, Bürgermeister

| |

| − | Gymnasium in Neubrandenburg; 1896 Jurastudium

| |

| − | in Heidelberg, Berlin und Rostock; 1901 erste,

| |

| − | 1904 zweite juristische Prüfung; 1905 Promotion in

| |

| − | Rostock; 1905-1919 Ratsherr in Schwerin; 1919-

| |

| − | 1925 Bürgermeister, 1925-1930 Oberbürgermeister

| |

| − | Rostocks; führte nach dem Ersten Weltkrieg die

| |

| − | Rostocker Notgemeinschaft ein; Straßenbenennung

| |

| − | im Rostocker Hansaviertel.

| |

| | | | |

| − | ==Heydemann, Karl (Max Albrecht Friedrich)- Jurist, Bürgermeister, Parlamentarier==

| + | ;Die Recknitzmühle (Wassermühle) |

| − | geb. 13.3.1845 Waren (Müritz)

| |

| − | gest. 28.10.1904 Rostock

| |

| − | Gymnasium in Potsdam und Güstrow; 1863-1866

| |

| − | Jurastudium in Berlin, Tübingen, Leipzig und Rostock;

| |

| − | 1869 Rechtsanwalt in Waren; 1870 Auditor beim

| |

| − | Amt Toitenwinkel; 1872 Richterexamen; 1872-1876

| |

| − | Bürgermeister und Stadtrichter in Sülze; 1876-

| |

| − | 1879 Bürgermeister in Tessin; 1879 Landgerichtsrat

| |

| − | in Güstrow; 1890 Erster Staatsanwalt in Güstrow;

| |

| − | 1894 Oberlandesgerichtsrat in Rostock; 1901

| |

| − | Landgerichtspräsident; 1881-1884 Mitglied des

| |

| − | Deutschen Reichstages (NLP).

| |

| | | | |

| − | ==Heydemann, Carl (Emanuel)- Jurist, Bürgermeister== | + | ===Das Mühlenhaus=== |

| − | geb. 17.2.1878 Tessin (Bad Doberan)

| |

| − | gest. 21.10.1939 Rostock

| |

| − | Vater: Karl (Max Albrecht Friedrich) H., Jurist, Bürgermeister,

| |

| − | Parlamentarier

| |

| − | Bruder: Ernst (Wilhelm Hellmut August) H., Jurist, Bürgermeister

| |

| − | Bruder: Heinrich H., Jurist, Bürgermeister, Parlamentarier

| |

| − | Kindheit in Güstrow und Rostock; 1898 Abitur;

| |

| − | Jurastudium in Würzburg, Berlin und Rostock;

| |

| − | 1904 Assessor-Examen; zunächst im Justizdienst

| |

| − | in Schwerin; siedelte 1906 nach Stralsund über,

| |

| − | dort ab 1907 als hauptamtlicher Ratsherr in der

| |

| − | Stadtverwaltung; Polizeidirektor; 1910 Syndikus

| |

| − | der Stadt Stralsund; geriet im Ersten Weltkrieg in

| |

| − | russische Gefangenschaft; arbeitete danach wieder

| |

| − | in der Stralsunder Stadtverwaltung; 1924 Erster

| |

| − | Bürgermeister, 1925 Oberbürgermeister; schied

| |

| − | 1936 aus dem Amt und nahm seinen Wohnsitz

| |

| − | in Rostock; während seiner Amtszeit wurden die

| |

| − | Dämme über den Franken- und den Knieperteich

| |

| − | geschüttet, das Hindenburgufer und das Wulflamufer

| |

| − | angelegt, die Reichsbankfiliale erbaut und der

| |

| − | Rügendamm errichtet; Mitglied des Pommerschen

| |

| − | und des Preußischen Städtetages; förderte die

| |

| − | Deutsch-Schwedische Vereinigung; Nordsternorden

| |

| − | (Ritterkreuz).

| |

| | | | |

| − | ==Karrig, Ludwig - Jurist, Bürgermeister==

| + | ;Am Marktplatz steht das Mühlen- oder Hexenhaus. |

| − | geb. 27.4.1828 Berlin

| + | :In der jüngeren Vergangenheit wurde es zeitweise als Heimatstube, Bibliothek, Hochzeitshaus und Stadtinformation genutzt. Seit 2017 ist es ohne Nutzung und der Öffentlichkeit verschlossen. |

| − | gest. 14.10.1909 Rostock

| + | :An der Südwand des 1742 gebauten Wohnhauses, hinter dem einst eine Windmühle stand, ist im Fachwerk eine Windmühle aus Ziegelsteinen mit ihren Flügeln in "Freudenstellung" zu sehen. Dieses Symbol soll Unheil abwenden, Hexen, Geister und anderen bösen Zauber vom Haus fernhalten. Durch den Zusammenhang Mahlen -> Mehl -> reiche Nahrung gelangte die Mühle zu dieser Symbolkraft. "Mühlen mahlen Gottes Korn", und wo Gott ist sind keine Geister, lautet noch heute die Begründung der Einheimischen für die Wirksamkeit dieses Zeichens. |

| − | Vater: Ludwig K., Theologe, Pädagoge

| |

| − | Gymnasium Fridericianum Schwerin; 1847

| |

| − | Jurastudium in Jena; Amtsauditor in Bützow; 1855-

| |

| − | 1872 Bürgermeister in Kröpelin; 1874 Bürgermeister

| |

| − | in Tessin; später Landgerichtsdirektor in Rostock;

| |

| − | Mitglied des Vereins für Rostocks Altertümer;

| |

| − | »Offenes Sendschreiben an die heldenmüthigen

| |

| − | Barrikaden-Kämpfer vom 18. und 19. März«

| |

| − | (1848); »Die Entscheidungen in dem Proceß Bothe-

| |

| − | Kannengießer« (1869).

| |

| | | | |

| − | ==Karsten, Heinrich (Ludwig Joachim)- Theologe== | + | ===Das Rathaus von Tessin=== |

| − | geb. 1.12.1792 Rostock

| |

| − | gest. 18.5.1871 Vilz

| |

| − | Vater: (Franz Christian) Lorenz K., Ökonom,

| |

| − | Agrarwissenschaftler

| |

| − | Bruder: Detlof (Ludolph Eobald) K., Jurist, Bürgermeister

| |

| − | Bruder: Friedrich (Franz) K., Jurist

| |

| − | Bruder: Hermann (Rudolf Adolf Jacob) K., Theologe, Pädagoge

| |

| − | Bruder: Jacob (Christian Gustav) K., Jurist

| |

| − | Bruder: Karl (Johann Bernhard) K., Geologe

| |

| − | 1809 Theologiestudium in Rostock und Berlin;

| |

| − | Teilnehmer der Befreiungskriege 1813-1815, Mitglied

| |

| − | des Lützowschen Jägerkorps; Medaille Preußens

| |

| − | tapferen Kriegern 1813/14; 1817-1871 Pastor, 1835

| |

| − | Präpositus in Vilz; besonderer Einsatz während der

| |

| − | Choleraepidemie in Vilz 1859; 1849 Mitglied der

| |

| − | Kirchenkommission in Schwerin; 1859 Kirchenrat;

| |

| − | begründete 1835 den Verein zur Unterstützung vaterund

| |

| − | mutterloser Waisen und Prediger; 1835-1871

| |

| − | Hauptsekretär und Kassierer des Mecklenburgischen

| |

| − | Patriotischen Vereins und bis 1861 Redakteur

| |

| − | der Schriften des Vereins; 1867 zum 50-jährigen

| |

| − | Amtsjubiläum Ehrenbürger von Tessin.

| |

| | | | |

| − | ==Karsten, Otto - Theologe, Parlamentarier== | + | ===Die Schulen=== |

| − | geb. 23.8.1899 Grittel

| |

| − | gest. ?

| |

| − | Bürgerschule in Dömitz; kaufmännische Lehre; 1919

| |

| − | Gerichtsschreiber in Dömitz; 1919-1923 Studium

| |

| − | am Predigerseminar St. Chrischona (bei Basel);

| |

| − | 1923-1929 Prediger in Tessin und Bad Doberan;

| |

| − | 1929 Reisesekretär des Reichsverbandes Deutscher

| |

| − | evangelischer Schulgemeinden in Pommern,

| |

| − | Ostpreußen, Schlesien und Süddeutschland; seit 1939

| |

| − | Gewerkschaftsführer der Molkereigenossenschaft in

| |

| − | Zarrentin; Stadtrat in Zarrentin; 1946-1950 Mitglied

| |

| − | des Mecklenburgischen Landtages (CDU).

| |

| | | | |

| − | ==Kasch, Albert - Bildhauer== | + | ===Das Waisenhaus Luisenhöh=== |

| − | geb. 15.2.1866 (Bad) Doberan

| |

| − | gest. ?

| |

| − | Vater: Fritz K., Tischler

| |

| − | Tischlermeister in Doberan; Holzbildhauer und

| |

| − | Bildschnitzer; seit 1882 Zusammenarbeit mit

| |

| − | Gotthilf Ludwig Möckel bei dessen Sakralbauten

| |

| − | in Althof und Doberan; Bildschnitzereien in der

| |

| − | Stadtkirche Sternberg, der Johanniskirche Tessin,

| |

| − | der Trinitatiskirche Hainichen und der Lutherkirche

| |

| − | Danzig-Langfuhr (1899); Retabel mit Darstellungen

| |

| − | alttestamentlicher Personen und einer großen

| |

| − | Christusfigur in der Klosterkirche Doberan.

| |

| | | | |

| − | ==Konow, Friedrich Wilhelm - Theologe, Pädagoge, Imker== | + | ===Krüge und Gaststätten=== |

| − | geb. 11.7.1842 Mechow

| |

| − | gest. 18.3.1908 Teschendorf (Mecklenburg-Strelitz)

| |

| − | Vater: Bernhard K., Pädagoge

| |

| − | Realschule Neustrelitz, Gymnasium in Stralsund;

| |

| − | 1865-1868 Theologiestudium in Rostock und

| |

| − | Erlangen; Hauslehrer im Hannoverschen; 1870

| |

| − | Hilfsprediger in Damshagen, Sülze und Tessin; 1872

| |

| − | Lehrer an der Bürger-Mädchenschule in Schwerin,

| |

| − | 1873 Lehrer (Mathematik und Naturwissenschaften)

| |

| − | an der Realschule in Schönberg; 1878-1892 Pastor

| |

| − | in Fürstenberg; 1892-1902 Pastor in Teschendorf;

| |

| − | beschäftigte sich mit Bienenzucht; besaß eine

| |

| − | umfangreiche naturkundliche Sammlung; Herausgeber

| |

| − | der »Zeitschrift für systematische Hymenopterologie

| |

| − | und Dipterologie« (1901-1908); »Systematische

| |

| − | Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen

| |

| − | Chalastogastra ›Hymenopterorum Subordo tertius‹«

| |

| − | (2 Bde.; 1901, 1908).

| |

| | | | |

| − | ==Koubenec, Maria - Heimatforscherin== | + | ==Bedeutende Persönlichkeiten aus Tessin== |

| − | geb. 15.8.1899 Neubrandenburg

| |

| − | gest. 12.6.1995 Tessin (Bad Doberan)

| |

| − | begr. Rostock

| |

| − | Vater: Johann K.: Schneidermeister

| |

| − | Ihre Eltern kamen 1893 aus Österreich nach

| |

| − | Neubrandenburg, wo der Vater im Modehaus

| |

| − | Nahmmacher arbeitete; besuchte das

| |

| − | Neubrandenburger Lyzeum; Lehre als Schneiderin;

| |

| − | Schneidermeisterin; ihre Modewerkstatt in Rostock

| |

| − | wurde im Krieg zerstört; lebte dann in einer kleinen

| |

| − | Wohnung, bis sie 1994 ins Altersheim Tessin kam;

| |

| − | besuchte bis ins hohe Alter die Volkshochschule

| |

| − | Rostock; beteiligte sich an der Katalogisierung

| |

| − | der Textilsammlung des Kulturhistorischen

| |

| − | Museums Rostock; fertigte für eine Ausstellung

| |

| − | eine originalgetreue Nonnentracht; beschäftigte

| |

| − | sich mit der Geschichte Neubrandenburgs;

| |

| − | entdeckte die mittelalterliche Sonnenuhr an der

| |

| − | St. Georgskapelle; »Der Markgrafen- und der

| |

| − | Fürstenhof in Neubrandenburg«, »Die Adorantinnen«,

| |

| − | »Deutung von Zeichen an mittelalterlichem Gemäuer

| |

| − | in Neubrandenburg«, »Alte Denkmäler als Zeugen

| |

| − | der Stadtgeschichte«, »Die Sonnenuhr an der St.-

| |

| − | Georgs-Kapelle« und »Alte Neubrandenburger

| |

| − | Straßennamen« in »Aus dem alten Neubrandenburg«

| |

| − | (2 Bde.; 1970/71).

| |

| | | | |

| − | ==Krabbe, Johannes - Theologe, Kantor==

| + | * [[Bedeutende Persönlichkeiten aus Tessin]] |

| − | geb. 16.5.1839 Hamburg

| |

| − | gest. 24.1.1901 Ludwigslust

| |

| − | Vater: Otto Carsten K., Theologe

| |

| − | Bruder: (Ernst) Theodor K., Theologe, Pädagoge

| |

| − | Gymnasium in Rostock; 1858 Theologiestudium

| |

| − | in Rostock, Berlin und Erlangen; 1862-1864

| |

| − | Hauslehrer in Ratzeburg; 1863 Promotion in

| |

| − | Rostock; 1864 Subrektor in Ludwigslust; 1865

| |

| − | Rektor, Kantor und Organist in Tessin; 1866-

| |

| − | 1870 Pastor am Stift Bethlehem in Ludwigslust;

| |

| − | 1870/71 in Kriegslazaretten Frankreichs tätig;

| |

| − | Gründer der Kinderheilanstalt Bethesda in Sülze;

| |

| − | Mitglied des Marien-Frauen-Vereins; Herausgeber

| |

| − | von »Bethlehemskalender. Ein mecklenburgisches

| |

| − | Volksbuch« (1867 ff.) und »Der Bethlehemsbote.

| |

| − | Nachrichtenblatt des Stiftes Bethlehem zu

| |

| − | Ludwigslust« (1877 ff.); »Eben-Ezer. Ein Gedenkblatt

| |

| − | … des Diakonissenhauses Stift Bethlehem in

| |

| − | Ludwigslust und dessen Oberin Helene von Bülow«

| |

| − | (1876); »Die kirchliche Gemeindepflege« (1885);

| |

| − | »Das neue Krankenhaus des Stiftes Bethlehem zu

| |

| − | Ludwigslust« (1888); »Ueber die Magdalenen-Sache.

| |

| − | Eine Aufforderung zur Mitarbeit an den Elendsten der

| |

| − | Elenden« (1891); »Helene von Bülow« (1896).

| |

| − | | |

| − | ==Lange, Heinrich - Pädagoge, Organist, (niederdeutscher) Schriftsteller==

| |

| − | geb. 23.7.1863 Tessin (Bad Doberan)

| |

| − | gest. 6.10.1938 Rostock

| |

| − | Vater: Zimmerer

| |

| − | Stadtschule in Tessin; 1884/85 Lehrerseminar

| |

| − | Neukloster; 1885 Lehrer in Sülze; 1886-1890 Lehrer

| |

| − | in Dierhagen; 1890 Erster Lehrer in Hohenfelde (bei

| |

| − | Doberan); zugleich Küster und Organist in Althof;

| |

| − | 1907-1927 Lehrer, Küster und Organist in Wustrow;

| |

| − | 1904 Gründer des Plattdeutschen Vereins in Doberan;

| |

| − | nach Übersiedlung auf das Fischland Ehrenmitglied

| |

| − | des Vereins; 1908 Vorsitzender des Plattdeutschen

| |

| − | Vereins Fischland; Leiter eines Kinderchors und eines

| |

| − | Gesangvereins in Wustrow; 1928 Ehrenbürger von

| |

| − | Wustrow; lebte seit 1929 in Rostock; niederdeutsche

| |

| − | Gedichte und Geschichten in Zeitungen und

| |

| − | Zeitschriften; schrieb hoch- und niederdeutsche

| |

| − | Erzählungen und Lustspiele; »Kapitän Peiter Potts

| |

| − | Abendteuer tau Water un tau Land« (1899); »Dörch

| |

| − | Nacht tau’m Licht« (1901); »Dei Wendenkron«

| |

| − | (1905); »Dei Gegenbuhlers« (1905); »Unter dem

| |

| − | Banner des Löwen. Geschichtliche Erzählung aus

| |

| − | dem Anfange des 14. Jahrhunderts« (1906); »Twei

| |

| − | Geschichten ut ’e Franzosentid« (1909); »Aus

| |

| − | schwerer Zeit. Geschichtliche Erzählungen aus

| |

| − | Mecklenburgs Vergangenheit« (1910); »Fritz Reuter

| |

| − | als Heiratsstifter« (1910); übersetzte mehrere Werke

| |

| − | von John Brinckman ins Hochdeutsche wie »Peter

| |

| − | Lorenz bei Abukir und andere Geschichten« (1914);

| |

| − | Herausgeber einer Werkausgabe von Fritz Reuter

| |

| − | mit Biographie »Sämtliche Werke« (8 Bde.; 1904);

| |

| − | Neubearbeitung von Carl Johann Friedrich Peters’

| |

| − | »Das Land Swante Wustrow oder Das Fischland«

| |

| − | (1926); »Das Tonnenfest in Wustrow auf Fischland«

| |

| − | in der Zeitschrift des Heimatbundes »Mecklenburg«

| |

| − | (1912); »Fischerei und Schiffahrt auf dem

| |

| − | Fischlande« in »Mecklenburgische Heimat« (1931);

| |

| − | »Die Bauernlegung in Mecklenburg-Schwerin« in

| |

| − | »Mecklenburgische Monatshefte« (1935).

| |

| − | | |

| − | ==Lietz, Hans-Georg - Schriftsteller==

| |

| − | geb. 26.8.1928 Stolp (Pommern; Słupsk/Polen)

| |

| − | gest. 11.5.1988 Tessin (Bad Doberan)

| |

| − | Vater: Arbeiter

| |

| − | Handelsschule; verschiedene Berufe; absolvierte

| |

| − | die ABF; 1888 Studium der Kunstgeschichte; seit

| |

| − | 1967 Mitglied des Schriftstellerverbandes und

| |

| − | freischaffend; besuchte das Institut für Literatur

| |

| − | Johannes R. Becher in Leipzig; Betreuer im Zirkel

| |

| − | schreibender Arbeiter; erste Veröffentlichung in

| |

| − | »Uns’ Kalenner« (1954); Romane und Erzählungen,

| |

| − | Funk- und Fernsehautor sowie Herausgeber von

| |

| − | Anthologien; »Von der Pferdebahn zum Gelenkwagen.

| |

| − | Chronik des VEB Nahverkehr Rostock« (1981);

| |

| − | Rostock ist in seinen Romanen Erzählhintergrund:

| |

| − | »Der letzte Hafen« (1964), »Endlose Straßen«

| |

| − | (1966), »Die Todesspirale« (1969), »Der große

| |

| − | Nevermann« (1976), »Das Hexenhaus« (1984)

| |

| − | und »Das letzte Haus am Platz« (1987); 1978/79

| |

| − | Kulturpreis des Bezirkes Rostock.

| |

| − | | |

| − | ==Masius, Georg Heinrich - Mediziner==

| |

| − | geb. 3.12.1771 Schwerin

| |

| − | gest. 24.8.1823 Rostock

| |

| − | Vater: Gustav Christian M., Mediziner

| |

| − | Domschule in Schwerin; ab 1789 Theologie- und

| |

| − | Medizinstudium in Rostock, Jena und Göttingen;

| |

| − | 1795 Promotion; 1796 Hofmedikus in Gnoien

| |

| − | und Kreisphysikus von Laage, Sülze, Tessin und

| |

| − | Gnoien; 1806 Professor der Medizin in Rostock;

| |

| − | 1811 und 1823 Rektor der Universität; 1821

| |

| − | Obermedizinalrat; Mitglied der Naturforschenden

| |

| − | Gesellschaft Göttingen und des Deutschen Ärztlichen

| |

| − | Kunstvereins; 1807 Herausgeber der Zeitschriften

| |

| − | »Journal für populäre Thierarzneikunde, insbesondere

| |

| − | für niedersächsische Landwirthe« (1807) und

| |

| − | »Medizinischer Kalender für Ärzte und Nichtärzte«

| |

| − | (1813-1818); »Die Hundetollheit und Wasserscheu«

| |

| − | (1815); »Handbuch der Volksarzneywissenschaft

| |

| − | für Theologen« (3 Bde., 1817); »Handbuch der

| |

| − | Medicinal-Polizey-Gesetzgebung im Großherzogthum

| |

| − | Mecklenburg-Schwerin« (6 Bde.; 1818); »Handbuch

| |

| − | der gerichtlichen Arzneiwissenschaft« (1821-1832);

| |

| − | »Der Flecken Warnemünde ohne alle ärztliche und

| |

| − | wundärztliche Hülfe« in »Vandalia. Eine Zeitschrift«

| |

| − | (1819).

| |

| − | | |

| − | ==Meltz, Carl - Jurist, Bibliothekar==

| |

| − | geb. 20.7.1909 Neubrandenburg

| |

| − | gest. 2.6.1988 Karlsruhe

| |

| − | Vater: Carl (Johann Hermann Friedrich) M., Jurist,

| |

| − | Parlamentarier

| |

| − | Gymnasium in Neubrandenburg; 1928-

| |

| − | 1930 Jurastudium in Rostock, 1930-1932 in

| |

| − | Tübingen; 1932 erste, 1936 zweite juristische

| |

| − | Staatsprüfung; 1933 Promotion in Rostock; 1936-

| |

| − | 1939 Gerichtsassessor; 1939 Amtsgerichtsrat beim

| |

| − | mecklenburgischen Amtsgericht Bad Sülze und Tessin;

| |

| − | am 1. August 1939 Vorsitzender der Anerbengerichte

| |

| − | und Stadtrichter in Rostock; 1940-1947 Wehrdienst

| |

| − | und Gefangenschaft; 1947-1952 Wissenschaftlicher

| |

| − | Hilfsarbeiter an der Universitätsbibliothek Rostock;

| |

| − | 1952/53 Bibliotheksreferendar an der Deutschen

| |

| − | Staatsbibliothek Berlin; 1953 Bibliotheksfachprüfung

| |

| − | für wissenschaftliche Bibliothekare und bis 1955

| |

| − | Bibliothekar an der Universitätsbibliothek Rostock;

| |

| − | 1956 Wissenschaftlicher Hilfsarbeiter an der

| |

| − | Bibliothek des Bundesgerichtshofes Karlsruhe;

| |

| − | 1957 Bibliotheksrat und stellvertretender Leiter;

| |

| − | 1967 Oberbibliotheksrat; 1984 Mitglied des

| |

| − | Vereins für mecklenburgische Geschichte und

| |

| − | Altertumskunde; »Die Frühzeit des Buchdrucks und

| |

| − | der Inkunabelkatalogisierung an der UB Rostock einst

| |

| − | und jetzt« (1954), »Die ältesten niederdeutschen

| |

| − | Bibeldrucke der UB Rostock« (1954) und »Drucke

| |

| − | der Michaelisbrüder zu Rostock 1476-1530« (1955)

| |

| − | in »Wissenschaftliche Zeitschrift der Wilhelm-Pieck-

| |

| − | Universität Rostock«; »Dr. phil. Carl August Endler

| |

| − | †. Sein Leben und seine Schriften« (1959), »Fritz

| |

| − | Reuter als Student der Rechte« (1960), »Mecklenburg

| |

| − | und Rostock – Geschichtliche Streifzüge« (1962),

| |

| − | »Zur 750-Jahrfeier der See- und Hansestadt Rostock

| |

| − | und Die Anfänge der Rostockers Buchdrucks« (1969)

| |

| − | in »Das Carolinum«; Autor von Gedenkartikeln zu

| |

| − | Persönlichkeiten und historischen Ereignissen in | |

| − | »Gedenktage des mitteldeutschen Raumes« (1970-

| |

| − | 1983).

| |

| − | | |

| − | ==Möller, Bernhard - Mediziner==

| |

| − | geb. 14.6.1837 Prangendorf

| |

| − | gest. 11.7.1906 Eldena (Ludwigslust)

| |

| − | Vater: Bernhard M., Pädagoge

| |

| − | 1872 Promotion in Rostock; 1873 Approbation; 1874

| |

| − | praktischer Arzt in Tessin; 1876 Landschaftsarzt in

| |

| − | Nordstrand (Schleswig-Holstein); 1876-1888 Arzt

| |

| − | in Eldena; »Worauf gründet sich die schnelle und

| |

| − | großartige materielle Entwicklung der Vereinigten

| |

| − | Staaten von Nordamerika« (Diss., 1872); »Zum

| |

| − | 14. September 1869« (Humboldts 100. Geburtstag);

| |

| − | »Am Suez-Canal« in der »Rostocker Zeitung«.

| |

| − | | |

| − | ==Nerger, Karl (Friedrich Ludwig) - Philologe, Pädagoge==

| |

| − | geb. 19.11.1841 Tessin (Bad Doberan)

| |

| − | gest. 12.6.1913 Rostock

| |

| − | 1861 Abitur in Rostock; Theologie- und

| |

| − | Philologiestudium in Rostock und Erlangen;

| |

| − | 1866 Promotion in Rostock; 1867-1876 Lehrer

| |

| − | an der Höheren Bürgerschule Rostock; 1875

| |

| − | Staatsprüfung; 1876-1905 Lehrer für Deutsch,

| |

| − | Religion und Hebräisch an der Großen Stadtschule

| |

| − | Rostock; 1866 Promotion mit der Mitarbeit am

| |

| − | »Mittelniederdeutschen Wörterbuch«; »Grammatik

| |

| − | des mecklenburgischen Dialektes älterer und neuerer

| |

| − | Zeit« (1869); Herausgeber von Friedrich und Karl

| |

| − | Eggers’ »Tremsen. Plattdeutsche Dichtungen in

| |

| − | meklenburger Mundart« (1875; mit Erläuterungen

| |

| − | und Wörterbuch), John Brinckmans »Voß un Swinegel

| |

| − | odder Dat Brüden geit üm« (1877) und »Dat Bôkeken

| |

| − | van deme Rêpe des Mag. Nicolaus Rutze van Rostock«

| |

| − | (1886); »Amtsrecess der Klippenmacher des Städte

| |

| − | Lübeck, Rostock und Wismar vom Jahre 1486« in

| |

| − | »Hansische Geschichtsblätter« (1900).

| |

| − | | |

| − | ==Niederwestberg, Josef, Theologe==

| |

| − | geb. 27.11.1913 Gesmold (bei Melle)

| |

| − | gest. 16.5.1986 Wellingholzhausen

| |

| − | Gymnasium Carolinum Osnabrück; Theologiestudium

| |

| − | in Münster; 1939 Priesterweihe in Osnabrück; 1940

| |

| − | Vikar in Riemsloh; 1942 Präzeptor im Bischöflichen

| |

| − | Konvikt Meppen und Pfarrvikar in Schwefingen;

| |

| − | 1946 Vikar in Tessin (bei Rostock); 1946 Vikar,

| |

| − | 1949 Kaplan in Rostock; 1952 Pastor in Rehna;

| |

| − | 1953 Assessor beim Bischöflichen Kommissariat

| |

| − | Schwerin; 1955 Kommissariatsrat; 1959 Defensor

| |

| − | Vinculi (Ehebandverteidiger); 1963 Päpstlicher

| |

| − | Ehrenkaplan; 1969 Päpstlicher Ehrenprälat; 1973

| |

| − | Ordinationsrat; 1974-1976 Generalvikar des

| |

| − | Apostolischen Administrators in Schwerin; Emeritus;

| |

| − | 1985 Übersiedlung nach Wellingholzhausen.

| |

| − | | |

| − | | |

| − | ==Oertzen, Ludwig (Georg) von - Jurist, Parlamentarier, Gutsbesitzer==

| |

| − | geb. 11.2.1804 Schwerin

| |

| − | gest. 27.9.1879 Woltow

| |

| − | begr. Basse

| |

| − | Vater: Friedrich von O., Jurist

| |

| − | Bruder: Jasper (Joachim Bernhard Wilhelm) von O.,

| |

| − | Gutsbesitzer, Parlamentarier, Minister

| |

| − | 1819-1822 Friedrich-Werdersches-Gymnasium

| |

| − | Berlin, das auch seine älteren Brüder Karl und Jasper

| |

| − | besucht hatten; 1822-1825 Jurastudium in Göttingen

| |

| − | und Berlin; Mitglied der Landsmannschaft Vandalia;

| |

| − | 1825 juristisches Examen in Rostock; Auditor im

| |

| − | Domanialamt Neubukow, dann in Doberan, 1830

| |

| − | in Hirschburg, später in Ribnitz; erwarb 1841 das

| |

| − | Gut Woltow (bei Tessin); 1841-1848 und 1851-

| |

| − | 1879 Mitglied des mecklenburgischen Landtages

| |

| − | (Protokollführer, in der Verfassungskommission,

| |

| − | 1876-1879 Vorsitzender des Engeren Ausschusses

| |

| − | und Präsident); 1848/49 in der Konstituierenden

| |

| − | Versammlung beider Mecklenburg; 1849

| |

| − | Mitgründer der Rostocker Zeitung »Norddeutscher

| |

| − | Correspondent«; 1861-1879 Landrat im Herzogtum

| |

| − | Güstrow; 1867 Mitglied des Konstituierenden

| |

| − | Reichstages (Konservative, Wahlkreis Mecklenburg-

| |

| − | Schwerin).

| |

| − | | |

| − | ==Reuter, August (Friedrich Heinrich)- Theologe, Pädagoge==

| |

| − | geb. 20.1.1810 Dömitz

| |

| − | gest. 4.11.1888 (Bad) Doberan)

| |

| − | Vater: (Peter Paschen) Friedrich R., Theologe, Pädagoge

| |

| − | Bruder: Ernst (Carl Adolf) R., Apotheker

| |

| − | Bruder: (Johann) Carl (Jakob) R., Theologe

| |

| − | Pflegesohn seines Onkels Georg Johann (Jakob

| |

| − | Friedrich) R. und zusammen mit dessen Sohn Fritz

| |

| − | erzogen; besuchte mit ihm das Gymnasium in

| |

| − | Friedland; 1830 Theologie- und Philosophiestudium in

| |

| − | Rostock; 1835-1846 Lehrer an der Töchterschule in

| |

| − | Schwerin; 1846-1849 Rektor in Goldberg; 1849-1884

| |

| − | Pastor in Tessin; Briefwechsel mit Fritz R.

| |

| − | | |

| − | ==Schuldt, (Johann Wilhelm) Hermann, Parteifunktionär, Parlamentarier==

| |

| − | geb. 23.6.1896 Karstädt

| |

| − | gest. 30.1.1980 Tessin

| |

| − | Vater: Forstarbeiter

| |

| − | Volksschule; Landarbeiter; 1915-1918 Soldat im

| |

| − | Ersten Weltkrieg; 1919-1928 Arbeiter bei der

| |

| − | Eisenbahn, im Bergwerk, im Lederwerk und im

| |

| − | Wasserbauamt; 1919 Mitglied des Deutschen

| |

| − | Landarbeiterverbandes; 1924-1933 Mitglied

| |

| − | des Amtstages Ludwigslust; 1930-1933 Mitglied

| |

| − | des Deutschen Reichstages (KPD, Wahlkreis

| |

| − | Mecklenburg); emigrierte 1934 in die ČSR und

| |

| − | 1935 in die UdSSR; 1937/38 Angehöriger der

| |

| − | Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg;

| |

| − | emigrierte 1938 nach Dänemark, dort 1940 verhaftet,

| |

| − | nach Deutschland gebracht und wegen Vorbereitung

| |

| − | zum Hochverrat zu sieben Jahren Zuchthaus

| |

| − | verurteilt; bis 1945 im Zuchthaus Dreibergen-

| |

| − | Bützow und Waldheim; 1945-1950 Landrat im

| |

| − | Kreis Ludwigslust; 1945 Sekretär der KPD, ab

| |

| − | April 1946 der SED in Ludwigslust; 1946 Mitglied

| |

| − | der SED-Landesleitung Mecklenburg; Februar bis

| |

| − | August 1950 Chefinspekteur der Grenzpolizei der

| |

| − | Hauptverwaltung für die Deutsche Volkspolizei in

| |

| − | Berlin; abberufen, gerügt und Bewährungseinsatz

| |

| − | als Betriebsleiter der MAS Sollschwitz (bei

| |

| − | Bautzen); 1952-1960 Sekretär für Landwirtschaft

| |

| − | der SED-Bezirksleitung Rostock; 1960-1969

| |

| − | Vorsitzender der Bezirksparteikontrollkommission

| |

| − | der Bezirksleitung Rostock; 1967 Promotion in

| |

| − | Rostock; 1952-1980 Abgeordneter des Bezirkstages

| |

| − | Rostock; 1976 Ehrenbürger von Rostock (1990

| |

| − | Aberkennung); Nachlass im Landeshauptarchiv

| |

| − | Schwerin; »Bernhard Quandt’s Anteil am Kampf

| |

| − | gegen Junkertum und Faschismus, für die Befreiung

| |

| − | der Landarbeiter und werktätigen Bauern in

| |

| − | Mecklenburg (1929 bis Ende 1945)« (Diss., 1967);

| |

| − | »Aus meinem Leben« in »Land und Leute« (1958);

| |

| − | »Kommunisten – Initiatoren des Kampfes der

| |

| − | werktätigen Landbevölkerung im Kreis Malchin gegen

| |

| − | Junkertum und aufsteigende faschistische Gefahr

| |

| − | während der Weltwirtschaftskrise« in »Von der

| |

| − | Novemberrevolution zur demokratischen Bodenreform

| |

| − | in Deutschland« (1968); »Bernhard Quandt – Lehrer

| |

| − | und Erzieher der werktätigen Landbevölkerung im

| |

| − | Kreise Malchin während der Weltwirtschaftskrise«

| |

| − | in »Heimatkundliches Jahrbuch des Bezirks

| |

| − | Neubrandenburg« (1970).

| |

| − | | |

| − | ==Sothmann, Ida- Pädagogin, Musikerin, Komponistin==

| |

| − | geb. 27.11.1863 Tessin (Bad Doberan)

| |

| − | gest. 26.12.1926 Rostock

| |

| − | begr. Schwerin

| |

| − | Ehemann: Friedrich S., Pädagoge, Organist

| |

| − | Schülerin von Alois Schmidt; lebte lange Zeit in

| |

| − | England; auch Musikpädagogin; 1889 Großherzogliche

| |

| − | Hofpianistin in Schwerin; gab 1910 Konzerte

| |

| − | auf Perzina-Pianos; widmete ihre Kompositionen

| |

| − | der Herzogin Elisabeth zu Mecklenburg; beim

| |

| − | Kammermusikabend am 3. Mai 1898 in Schwerin

| |

| − | sang Antonie Liebeskind von ihr vertonte Dichtungen

| |

| − | Emanuel Geibels (»Ich weiß nicht wie’s geschieht«,

| |

| − | »Wolle keiner mich fragen«, »Du bist so still, so

| |

| − | sanft«); Schlummerlied »Husch! Husch! Es wird

| |

| − | still« (Frieda Schanz) in der Musikaliensammlung der

| |

| − | Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern.

| |

| − | Sowade,

| |

| − | | |

| − | ==Spitzmann, Hans-Wilhelm - Maler==

| |

| − | geb. 26.9.1920 Rostock

| |

| − | gest. 6.9.1989 Flensburg

| |

| − | Vater: Bankkaufmann

| |

| − | Kindheit in '''Tessin''', denn nach dem Tod des Vaters

| |

| − | (1932) ging die Mutter zurück in das Haus ihrer

| |

| − | Eltern; fuhr als Sechzehnjähriger zur See; 1942/43

| |

| − | Seefahrtsschule Wustrow, Kapitänspatent; 1947-

| |

| − | 1952 Zollschiffer; 1952-1980 an Land beim

| |

| − | Zollgrenzschutz, als Zollamtmann pensioniert; von

| |

| − | seinem Onkel, dem Maler und Grafiker Johannes

| |

| − | Spitzmann (1884-1961) in seiner künstlerischen

| |

| − | Entwicklung beeinflusst; Marinemaler; zahlreiche

| |

| − | Schiffsporträts, Hafen- und Küstenbilder, vor allem

| |

| − | von Stettin; »Untergang des estnischen Dampfers

| |

| − | LENNA« (1939); »Stettiner Dampfer Stern« (1961),

| |

| − | »Stettiner Dampfer Werner Kunstmann« (1962);

| |

| − | »Schnelldampfer Kronprinzessin Caecilie« (1980);

| |

| − | »Seekreuzer Skager« (1981); »Stettiner Hafen

| |

| − | um 1930« (1986); 1974 mit sieben Bildern an der

| |

| − | Ausstellung »Schiffsporträtmaler der Gegenwart«

| |

| − | im Städtischen Museum Flensburg beteiligt; 1980

| |

| − | Ausstellung im Morgenstern-Museum in Bremerhaven;

| |

| − | 1985 Ausstellung in Troense (Dänemark).

| |

| − | | |

| − | ==Steusloff, Albert - Pädagoge, Heimatforscher==

| |

| − | geb. 14.4.1857 Tessin (Bad Doberan)

| |

| − | gest. 19.2.1903 Neubrandenburg

| |

| − | Seminarist in Neukloster; Schulassistent in Laage

| |

| − | und Schwaan; 1882 Examen; unterrichtete an der

| |

| − | Höheren Töchterschule Neubrandenburg; beschäftigte

| |

| − | sich mit der Moosflora, sammelte Käfer und forschte

| |

| − | zur Geologie; seit 1886 Mitglied des Vereins der

| |

| − | Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg;

| |

| − | »Der Kiesberg bei Neubrandenburg« (1888),

| |

| − | »Sedimentärgeschiebe von Neubrandenburg« (1892),

| |

| − | »Ueber fluvio-glaciale Bildungen bei Neubrandenburg«

| |

| − | (1894) und »Ueber eine seit 700 Jahren gebildete

| |

| − | Torfschicht« (1894) in »Archiv des Vereins der

| |

| − | Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg«.

| |

| − | | |

| − | ==Stever, (Friedrich) Magnus - Gutsbesitzer==

| |

| − | geb. 8.7.1865 Niekrenz

| |

| − | gest. 1946

| |

| − | Vater: (Heinrich) August S., Gutsbesitzer, Landwirt

| |

| − | 1885 Jurastudium in Heidelberg und Berlin;

| |

| − | Königlich preußischer Referendar; 1901 Pächter,

| |

| − | 1908 Gutsbesitzer von '''Woltow (bei Tessin)'''; betrieb

| |

| − | ökologische Viehhaltung ohne Gülleabfall; erbte 1906

| |

| − | Gut Dahlen (bei Friedland); 1914-1916 im Krieg

| |

| − | Rittmeister der Landwehr.

| |

| − | | |

| − | ==Suwe, Friedrich Ferdinand - Apotheker==

| |

| − | geb. 6.7.1777 Walkendorf

| |

| − | gest. ?.8.1851 Lübeck

| |

| − | Vater: Nicolaus S.; Theologe

| |

| − | Apothekerlehre in '''Tessin'''; ein Jahr in Nyborg

| |

| − | (Dänemark); 1799 Gehilfe in der Ratsapotheke

| |

| − | Lübeck; kaufte 1806 die Apotheke von Krämer

| |

| − | Petersen in Lübeck; seit 1812 Eigentümer der

| |

| − | Apotheke zum halben Mond in Lübeck; 1812-1850

| |

| − | Ratsapotheker in Lübeck; beschäftigte sich mit der

| |

| − | Erfindung von Apparaten, um auf leichte Weise auf

| |

| − | Schiffen salzfreies Wasser herzustellen und Seefahrer

| |

| − | zu retten; 1850 Übernahme des Geschäftes von

| |

| − | seinem Mitarbeiter G. Schliemann, der ihn in »Über

| |

| − | das Leben und Wirken des weiland Apotheker Suwe«

| |

| − | (1852) würdigte.

| |

| − | | |

| − | ==Weiher, Erich - Jurist, Bürgermeister==

| |

| − | geb. 16.1.1904 Malchin

| |

| − | gest. 19.12.1973 Kiel

| |

| − | Vater: Kaufmann

| |

| − | Realgymnasium in Malchin; Jurastudium in

| |

| − | München, Heidelberg und Rostock; 1927 juristischer

| |

| − | Vorbereitungsdienst in Mecklenburg; 1931

| |

| − | Assessor; 1931-1933 Rechtsanwalt und Notar in

| |

| − | Goldberg; 1933-1938 Bürgermeister in '''Tessin''';

| |

| − | 1938-1945 Stadtrichter in Schwerin; 1943-1945

| |

| − | Kriegsdienst; 1945-1949 Arbeiter und Angestellter in

| |

| − | Wirtschaftsbetrieben; 1950/51 Assessor in Hamburg;

| |

| − | 1951/52 Justitiar und Syndikus beim Deutschen

| |

| − | Beamtenbund in Kiel, dann bei der Landesregierung

| |

| − | Schleswig-Holstein in Kiel; ab 1952 Regierungsdirektor

| |

| − | im Finanzministerium der Landesregierung Schleswig-

| |

| − | Holstein in Kiel.

| |

| − | | |

| − | ==Wessel, Franz - Pädagoge, Heimatforscher==

| |

| − | geb. 11.8.1888 '''Tessin''' (Bad Doberan)

| |

| − | gest. ?

| |

| − | 1907-1909 Lehrerseminar Neukloster; 1920

| |

| − | Volksschullehrer an der Grundschule für Knaben

| |

| − | in Parchim; 1945 vertretungsweise Rektor der

| |

| − | Volksschule; »Geschichte der Stadt Tessin« (1926);

| |

| − | »Die Kirche in Tessin und ihre Einrichtung« (1932),

| |

| − | »Die Stadt Tessin im 30jährigen Kriege« (1932),

| |

| − | »Vom St.-Jürgen-Hospital in Tessin« (1932), »Der

| |

| − | Wallberg in Tessin« (1932), »Die Handwerker in

| |

| − | Tessin« (1933), »Kurze Geschichte der Tessiner

| |

| − | Stadtschule bis 1919« (1933), »Flurnamen in Tessin«

| |

| − | (1934) und »Auswanderer aus Tessin« (1936) in

| |

| − | »Ostmecklenburgische Heimat«.

| |

| − | | |

| − | ==Wuestney, (Georg) Heinrich (Daniel)- Mediziner==

| |

| − | geb. 23.9.1753 Malchin

| |

| − | gest. 11.2.1811 Malchin

| |

| − | Vater: Soldat

| |

| − | 1780-1791 Kreischirurg in '''Tessin'''; 1791 Promotion in

| |

| − | Rostock; 1791-1811 praktischer Arzt in Malchin; auch

| |

| − | Senator der Stadt; »Ueber das verscherzte männliche

| |

| − | Zeugungsvermögen und dessen Wiederherstellung«

| |

| − | (1804); »Die wohlthätigen Wirkungen der Säuren bey

| |

| − | innerlichen und äußerlichen Krankheiten« (1806);

| |

| − | »Versuch über die Einbildungskraft der Schwangeren

| |

| − | in Bezug auf ihre Leibesfrüchte zur Beantwortung der

| |

| − | Frage: Können Schwangere sich würklich versehn?«

| |

| − | (1809).

| |

| − | | |

| − | ==Heinrich Lange (1863 – 1938)==

| |

| − | Lehrer, Küster und Organist, Reuter-Forscher und Schriftsteller

| |

| − | | |

| − | Heinrich Lange wurde am 23. Juli 1863, vor 125 Jahren, in Tessin/Mecklenburg geboren. Wir wissen nichts über seine Eltern, wir wissen nur daß er in Tessin die Schule besuchte, also dort auch seine Kindheit verbrachte. 1884/85 absolvierte Heinrich Lange das Lehrerseminar in Neukloster und wurde 1885 zweiter Lehrer in Bad Sülze. In gleicher Stellung war er von 1886 bis 1890 in Dierhagen tätig. Michaelis 1890 (29. September) begann Heinrich Lange seinen Dienst als 1. Lehrer in Hohenfelde bei Doberan, er war gleichzeitig Küster und Organist in Althof, dem Kirchdorf, zu dem Hohenfelde damals gehörte.

| |

| − | 1899 erschien im Verlag Otto Lenz in Leipzig als Band 1 einer Reihe mit dem Sammeltitel „Aus Mecklenburg – Erzählungen in plattdeutscher Mundart“ der Titel „Kaptän Peiter Pott´s Abenteuer tau Water un tau Land“, der Verfasser war Heinrich Lange Hohenfelde. Die Schrift wurde begeistert aufgenommen. In der „Güstrower Zeitung“ hieß es : „Die Erzählungen in Mecklenburger Mundart, mit welchem Verfasser sich in die Literatur heimischen Idioms einführt, haben wir mit Vergnügen gelesen. Herr Lange, welcher unsere niederdeutsche Mundart vorzüglich beherrscht, besitzt ein ungewöhnliches Erzähltalent. „ Im „Mecklenburger Tageblatt“ war zu lesen: Die Erzählungen „...fesseln den Leser von Anfang bis Ende ihres wirklichen Humors wegen, der sich weit über das Mittelgut erhebt, das einem gemeiniglich in plattdeutschen Döntjes vorgesetzt wird.“ Als Band 2 der genannten Reihe erschien 1901 von Heinrich Lange „Dörch Nacht tau´m Licht“ mit den Erzählungen „In´t Armenhus“ und „Up´t Wrack“, 1907 folgte als Band 3 vom Gleichen Autor „Twei Geschichten uté Franzosentid“. In diese bezog Heinrich Lange ein Ereignis aus der näheren Umgebung seines Wirkungskreises ein. Das Gefecht bei Retschow im August 1813 zwischen einer französischen Nachhut und Mecklenburger freiwilligen Jägern, von denen drei fielen, ist in beiden Geschichten von einer gewissen, die Handlung beeinflussenden Bedeutung. Die kurze Erzählung „De Kriegskass“ ist im übrigen in Langes Geburtsstadt Tessin angesiedelt. Zwischen der Herausgabe der plattdeutschen Geschichten erfolgte die Veröffentlichung verschiedener hochdeutscher Erzählungen, so „Heinrich der Schwarze“ und „Unter dem Banner des Löwen“, volkstümliche Darstellungen der Kämpfe der mecklenburgischen Herzöge mit der Stadt Rostock. Ein Lustspiel „De Wendenkron“, erschien 1905, und in diesem Jahr trat Heinrich Lange auch als Herausgeber einer achtbändigen Ausgabe der Werke Fritz Reuters bei Berthold Sturm in Dresden hervor. Er verfaßte dazu auch eine umfängliche Biographie, die bezeugt. Daß er seinen Reuter gut kannte. Er belegte viele Fakten aus Reuters Leben anschaulich mit Zitaten aus dessen Werken und Briefen.

| |

| − | Am 1. April 1907 wurde Heinrich Lange erster Lehrer, Küster und Organist in Wustrow auf dem Fischland. Auch hier setzte er seine schriftstellerische Tätigkeit fort, bis zum ersten Weltkrieg erschienen von ihm fast jährlich , manchmal häufiger, Werke unterschiedlicher Art und in verschiedenen Verlagen. Häufig wendet er sich maritimen Themen zu, und er schrieb auch viele historische Erzählungen für die Jugend, so daß er in „Kürschners Deutschem Literaturkalender“ als „Dialekt-, Volks- und Jugendschriftsteller geführt wird. Unter Heinrich Lange sind hier 27 Titel genannt, manche erschienen in mehreren Auflagen, auch vier Lustspiele sind angeführt, außerdem die Reuterausgabe und die Herausgabe der 3. und 4. Auflage des in erster Auflage 1862 erschienenen Buches „Das Land Swante Wustrow oder das Fischland“ von C.J.F. Peters, das Lange neu bearbeitete und damit ein beachtenswertes Heimatbuch über das Fischland schuf. Unter seinen Werken findet sich auch die Erzählung „Der Generalreeder“, eine hochdeutsche Fassung der gleichnamigen Erzählung John Brinkmans. In einem Vorwort dazu schrieb Heinrich Lange, daß er durch Übertragung der besten Werke Brinkmans ins Hochdeutsche diese einem breiteren Publikum zugänglich machen wolle. Er war offensichtlich nicht nur ein Lehrer, der der Moder frönte zu schreiben, sondern sah in seiner nebenberuflichen Tätigkeit eine kulturpolitische Aufgabe.

| |

| − | | |

| − | Heinrich Lange schriftstellerte nicht nur. Er leitete in Wustrow einen Kinderchor und den Gesangverein. Der ihm verliehene Titel „Kantor“ weist auf die Leitung eines Kirchenchores hin, vielleicht war der aber auch mit dem in einer anderen Quelle genannten Gesangverein identisch. Seine Vorgesetzten äußerten sich 1927 sehr anerkennend über Langes Tätigkeit, und auch in der Gemeinde muß er hohes Ansehen genossen haben, sie ernannte ihn während der „Mecklenburger Dorftage“ im Jahr 1928 zum Ehrenbürger. Das war schon nach seiner Versetzung in den Ruhestand als Schulleiter i.R., die am 1. Oktober 1927 erfolgte.

| |

| − | Heinrich Lange wechselte nun nochmals seinen Wohnsitz, er zog nach Rostock, wir wissen jedoch nicht, in welchem Jahr. 1929 erschien er zum ersten Mal im Rostocker Adreßbuch. Seine am 14. März 1927 gestorbene Frau wurde bereits auf dem Rostocker Neuen Friedhof beigesetzt, also trug er sich wohl damals schon mit dem Gedanken, nach Rostock zu ziehen. Wir kennen leider nur die äußeren Daten des Lebens von Heinrich Lange, keine Mitteilung aus seinem Leben, kein Brief war uns bisher zugänglich. Von seinem Grabstein auf dem Neuen Friedhof in Rostock lasen wir ab, daß Heinrich Lange am 6. Oktober 1938 starb.

| |

| − | … Rudolf Eckart schrieb 1911 im „Handbuch der Geschichte der plattdeutschen Literatur“, daß die von Heinrich Lange veröffentlichten Geschichten „ein beachtenswertes Talent bekunden“. Dieses Talent sollte wiederentdeckt werden.

| |

| − | | |

| − | Dr. Joachim Lehmann

| |

| − | | |

| − | ==Julius Simon - Schiffsreeder/ Asienreisender==

| |

| − | | |

| − | - Paul Moenich (Physiker, Erfinder, Kunstmaler) - Fanny Bernhard (Künstlerin/ Malerin)

| |

| − | | |

| − | ==Sagen und Legenden zu Tessin und Umgebung==

| |

| | | | |

| − | ==Flurnamen in Tessin==

| + | ;Noch einarbeiten: |

| | + | :Julius Simon - Schiffsreeder/ Asienreisender |

| | + | :Paul Moenich (Physiker, Erfinder, Kunstmaler) |

| | + | :Fanny Bernhard (Künstlerin/ Malerin) |