Chronik des Ortes Triwalk: Unterschied zwischen den Versionen

| (26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 8: | Zeile 8: | ||

| status = in Erstellung | | status = in Erstellung | ||

}} | }} | ||

| + | |||

| Zeile 13: | Zeile 14: | ||

Was mein Vater wollte, nämlich die Chronik von Triwalk zu schreiben, möchte ich versuchen. Neben der Archivarin Frau Falow zu Schwerin, die mir sehr half, möchte ich auch dem Kollegen Ahrens ebenfalls danken. Auch meinem Sohn Klaus, der von der Archivarin Frau Düsing vom Stadtarchiv Wismar unterstützt wurde. | Was mein Vater wollte, nämlich die Chronik von Triwalk zu schreiben, möchte ich versuchen. Neben der Archivarin Frau Falow zu Schwerin, die mir sehr half, möchte ich auch dem Kollegen Ahrens ebenfalls danken. Auch meinem Sohn Klaus, der von der Archivarin Frau Düsing vom Stadtarchiv Wismar unterstützt wurde. | ||

| − | [ | + | [[Datei:Chronist Gerhard Hinze 1.jpg|thumb|150px|rechts|Der Autor der Triwalker Chronik, Gerhard Hinze.]] |

Aus den Aufzeichnungen der Mecklenburger Urkundenbücher, sowie aus den Wismarer Erstlingen, die der Archidiakon [https://www.deutsche-biographie.de/sfz79198.html M. Dietrich Schröder] an der St. Marien zu Wismar schrieb, liegt mir das Werk von [https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schlie Prof. Dr. Fr. Schlie] „[https://rosdok.uni-rostock.de/resolve/recordIdentifier/rosdok%252Fppn769037771 Mecklenburgische Kunst und Geschichtsdenkmäler]" vor. | Aus den Aufzeichnungen der Mecklenburger Urkundenbücher, sowie aus den Wismarer Erstlingen, die der Archidiakon [https://www.deutsche-biographie.de/sfz79198.html M. Dietrich Schröder] an der St. Marien zu Wismar schrieb, liegt mir das Werk von [https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schlie Prof. Dr. Fr. Schlie] „[https://rosdok.uni-rostock.de/resolve/recordIdentifier/rosdok%252Fppn769037771 Mecklenburgische Kunst und Geschichtsdenkmäler]" vor. | ||

| Zeile 25: | Zeile 26: | ||

| | ||

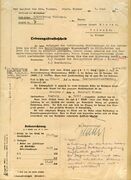

| − | [ | + | [[Datei:Kurzbiografie Chronist Gerhard Hinze.jpg|thumb|150px|rechts|Biografie des Chronisten Gerhard Hinze. <br> Ostseezeitung (06/2004).]] |

==Zur Geschichte des Ortes== | ==Zur Geschichte des Ortes== | ||

| Zeile 33: | Zeile 34: | ||

Am 24.8.1332 verkaufen Konrad, Berend und Reimborn von Plessen an den Bürger Heinrich Körneke aus Wismar für eine jährliche Rente aus Trywalk | Am 24.8.1332 verkaufen Konrad, Berend und Reimborn von Plessen an den Bürger Heinrich Körneke aus Wismar für eine jährliche Rente aus Trywalk | ||

| − | <blockquote>„van den gantzen buren to deme Trywalke unde van ere nakome, lyng den ute deine gantzen dorpe to Trywalke und ute sesteyen hunen.“ | + | <blockquote>''„van den gantzen buren to deme Trywalke unde van ere nakome, lyng den ute deine gantzen dorpe to Trywalke und ute sesteyen hunen.“ |

| − | (von den ganzen Bauern und deren Nachkommen aus dem ganzen Dorfe Triwalk und aus 16 Hufen)</blockquote> | + | (von den ganzen Bauern und deren Nachkommen aus dem ganzen Dorfe Triwalk und aus 16 Hufen)''</blockquote> |

Am 12.11.1336 verrichtet Heinrich Körneke zu Wismar sein Testament: | Am 12.11.1336 verrichtet Heinrich Körneke zu Wismar sein Testament: | ||

| − | <blockquote>„Item do et assigno sex lastarum anno in Trywalk redditus ad tres missas perpetuas videlicet ad quamlibet missam duaslastas." | + | <blockquote>''„Item do et assigno sex lastarum anno in Trywalk redditus ad tres missas perpetuas videlicet ad quamlibet missam duaslastas." |

| − | (Ebenso gebe ich und weise ich 6 Lasten pro Jahr an, nach Triwalk zu schicken, in sich wiederholenden Lieferungen zu einem beliebigen Termin zu je 2 Lasten)</blockquote> | + | (Ebenso gebe ich und weise ich 6 Lasten pro Jahr an, nach Triwalk zu schicken, in sich wiederholenden Lieferungen zu einem beliebigen Termin zu je 2 Lasten)''</blockquote> |

Am 10.5.1337: Pfarrherr Wilken beurkundet den Vertrag zwischen dem Priester Friedrich Körneke und den Testamentarica und den übrigen Erben Heinrich Körnekes, Bürger daselbst über dessen Testament. Am 13.Jan, 1345. Gerhard Hasenkop, Ritter, Lüdeke Gägelow und Nicolaus Buk verbürgen sich dem Rathmann Johann von Kröpelin für die Übertragung von Triwalk durch den Landesherrn auf ihn oder Entschädigung. | Am 10.5.1337: Pfarrherr Wilken beurkundet den Vertrag zwischen dem Priester Friedrich Körneke und den Testamentarica und den übrigen Erben Heinrich Körnekes, Bürger daselbst über dessen Testament. Am 13.Jan, 1345. Gerhard Hasenkop, Ritter, Lüdeke Gägelow und Nicolaus Buk verbürgen sich dem Rathmann Johann von Kröpelin für die Übertragung von Triwalk durch den Landesherrn auf ihn oder Entschädigung. | ||

| Zeile 50: | Zeile 51: | ||

Vielleicht kann man hieraus auch folgende mündliche Überlieferung ableiten; die mir mein Jugendfreund Paul Friedrich Trost erzählte: | Vielleicht kann man hieraus auch folgende mündliche Überlieferung ableiten; die mir mein Jugendfreund Paul Friedrich Trost erzählte: | ||

| − | <blockquote>"Vor 100 Jahren, vielleicht auch noch früher, sind sämtliche Triwalker Bauern an einem Tag im Jahr mit 2 Pferden und Fahrer nach Großen Stieten gefahren. Dort war der Besitzer verpflichtet, sämtliche Anwesende ordentlich und tüchtig zu verpflegen und mit den Bauern einen ganzen Tag Karten zu spielen."</blockquote> | + | <blockquote>''"Vor 100 Jahren, vielleicht auch noch früher, sind sämtliche Triwalker Bauern an einem Tag im Jahr mit 2 Pferden und Fahrer nach Großen Stieten gefahren. Dort war der Besitzer verpflichtet, sämtliche Anwesende ordentlich und tüchtig zu verpflegen und mit den Bauern einen ganzen Tag Karten zu spielen."''</blockquote> |

Ob dieses noch von der Klage 1575 - 1595 des Lüder Barse zu Stieten wegen der Auslösung der verpfändeten Anteile im Dorf zusammenhängt, darf man wohl bald annehmen. Noch bis zuletzt mußten die Triwalker Bauern Korn nach Groß Stieten bringen. Wieviel ist nicht bekannt. | Ob dieses noch von der Klage 1575 - 1595 des Lüder Barse zu Stieten wegen der Auslösung der verpfändeten Anteile im Dorf zusammenhängt, darf man wohl bald annehmen. Noch bis zuletzt mußten die Triwalker Bauern Korn nach Groß Stieten bringen. Wieviel ist nicht bekannt. | ||

| Zeile 61: | Zeile 62: | ||

Nun möchte ich noch die einzelnen Büdner und Erbpächterstellen aufführen soweit sie mir bekannt sind. Vorgelegen haben mir vier "Erbzins – Contrakte“; die heute noch in den Händen der Besitzer sind. | Nun möchte ich noch die einzelnen Büdner und Erbpächterstellen aufführen soweit sie mir bekannt sind. Vorgelegen haben mir vier "Erbzins – Contrakte“; die heute noch in den Händen der Besitzer sind. | ||

==Die Erbpachthöfe== | ==Die Erbpachthöfe== | ||

| − | + | ||

| + | ===Erbpacht-Hufe Nr. 1=== | ||

1777 findet sich auf der Mittleren-Kirchenglocke zu Lübow der Name "Johann Satow u. Schulze u. Kirchenjurat zu Triwalk". Ende des vorigen Jahrhunderts hat sich Heinrich Gossek (?) in die Stelle eingeheiratet. Sein Sohn. Hans kehrte aus dem ersten Weltkrieg 1914-18 nicht zurück. Seine Schwester Martha heiratete den Lehrer Wiechmann in Wangern auf Poel. | 1777 findet sich auf der Mittleren-Kirchenglocke zu Lübow der Name "Johann Satow u. Schulze u. Kirchenjurat zu Triwalk". Ende des vorigen Jahrhunderts hat sich Heinrich Gossek (?) in die Stelle eingeheiratet. Sein Sohn. Hans kehrte aus dem ersten Weltkrieg 1914-18 nicht zurück. Seine Schwester Martha heiratete den Lehrer Wiechmann in Wangern auf Poel. | ||

| Zeile 67: | Zeile 69: | ||

Die Eltern verkauften die Stelle an den Landwirt W. König, der nach dem zweiten Kriege 1939 - 45 in die Bundesrepublik emigrierte. Auf einem Teil des Ackers wurde ein großes Gartenbaukombinat errichtet. Mit vielen Glashäusern, Heizungsanlagen, Lagerhallen, Verwaltungsgebäude Lehrlingswohnheim, ein zweigeschossiger Wohnblock sowie einer Konsum-Verkaufsstelle. Weiter entsteht an der Chaussee nach Kluß eine große Brutanstalt. | Die Eltern verkauften die Stelle an den Landwirt W. König, der nach dem zweiten Kriege 1939 - 45 in die Bundesrepublik emigrierte. Auf einem Teil des Ackers wurde ein großes Gartenbaukombinat errichtet. Mit vielen Glashäusern, Heizungsanlagen, Lagerhallen, Verwaltungsgebäude Lehrlingswohnheim, ein zweigeschossiger Wohnblock sowie einer Konsum-Verkaufsstelle. Weiter entsteht an der Chaussee nach Kluß eine große Brutanstalt. | ||

| − | + | ===Erbpacht-Hufe Nr, 2=== | |

Der letzte Erbpächter war Fritz Suhr. Er hatte einen Sohn, der Verwaltungsbeamter in Schwerin war. Dorthin verzogen die Eltern vor dem ersten Kriege. Seitdem wurde die Hufe von Rosenthal aus (E. Bock) bis 1945 bewirtschaftet. | Der letzte Erbpächter war Fritz Suhr. Er hatte einen Sohn, der Verwaltungsbeamter in Schwerin war. Dorthin verzogen die Eltern vor dem ersten Kriege. Seitdem wurde die Hufe von Rosenthal aus (E. Bock) bis 1945 bewirtschaftet. | ||

| − | + | ===Erbpacht-Hufe Nr. 3=== | |

Der Hauswirt Johann Peter Westphal überließ die Stelle seinem Sohn David Adam Heinrich Westphal. Dieser verkaufte 1872 dem Erbpächter Carl Trost aus Metelsdorf kommend die Stelle für 18000 Thaler und das Inventar für 3.500 Thaler. | Der Hauswirt Johann Peter Westphal überließ die Stelle seinem Sohn David Adam Heinrich Westphal. Dieser verkaufte 1872 dem Erbpächter Carl Trost aus Metelsdorf kommend die Stelle für 18000 Thaler und das Inventar für 3.500 Thaler. | ||

| Zeile 83: | Zeile 85: | ||

Mein Jugendfreund Paul Trost bewohnt heute noch das geräumige Wohnhaus zusammen mit seinem Sohn Harald, der wiederum zwei Jungs hat. Seit meiner frühesten Kindheit kenn ich in dieses Haus und fühle mich heute mit meinen 67 Jahren dort immer noch wie zu Hause | Mein Jugendfreund Paul Trost bewohnt heute noch das geräumige Wohnhaus zusammen mit seinem Sohn Harald, der wiederum zwei Jungs hat. Seit meiner frühesten Kindheit kenn ich in dieses Haus und fühle mich heute mit meinen 67 Jahren dort immer noch wie zu Hause | ||

| − | + | ===Erbpacht-Hufe Nr. 4=== | |

War, soweit mir bekannt, in Rieckoffschen Händen. August Rieckhoff, mir noch gut bekannt als Rentier in der Mecklenburger Straße in Wismar, verkaufte seine Stelle vor dem ersten Weltkrieg an den Erbpächter Carl Oldenburg aus Mecklenburg kommend. Sein einziger Sohn fiel im zweiten Kriege. Wegen der Besatzungsmacht mußte er 1945 seine Wohnung räumen und wohnte mit seiner Frau und der ältesten Tochter auf der Büdnerei Nr. 10 bei Elsa Bahlmann. | War, soweit mir bekannt, in Rieckoffschen Händen. August Rieckhoff, mir noch gut bekannt als Rentier in der Mecklenburger Straße in Wismar, verkaufte seine Stelle vor dem ersten Weltkrieg an den Erbpächter Carl Oldenburg aus Mecklenburg kommend. Sein einziger Sohn fiel im zweiten Kriege. Wegen der Besatzungsmacht mußte er 1945 seine Wohnung räumen und wohnte mit seiner Frau und der ältesten Tochter auf der Büdnerei Nr. 10 bei Elsa Bahlmann. | ||

| Zeile 89: | Zeile 91: | ||

Er bewirtschaftete noch einige Jahre seinen Hof bis ihn der Tod, auf seinem Wagen sitzend, ereilte. Der Maschinenbauer und Schmied Bumann in Karow, auf dessen Grundstück das Pferd anhielt denn dorthin wollte Oldenburg, fand ihn tot auf dem Wagen sitzend. Seine Tocher Lotte verzog mit ihrer Mutter nach Rosenthal, wo sie eine freigewordene Neubauernstelle übernahm. Sie ist 1971 nach Ratzeburg zu ihrer jüngsten Schwester übergesiedelt. | Er bewirtschaftete noch einige Jahre seinen Hof bis ihn der Tod, auf seinem Wagen sitzend, ereilte. Der Maschinenbauer und Schmied Bumann in Karow, auf dessen Grundstück das Pferd anhielt denn dorthin wollte Oldenburg, fand ihn tot auf dem Wagen sitzend. Seine Tocher Lotte verzog mit ihrer Mutter nach Rosenthal, wo sie eine freigewordene Neubauernstelle übernahm. Sie ist 1971 nach Ratzeburg zu ihrer jüngsten Schwester übergesiedelt. | ||

| − | + | ===Erbpacht-Hufe Nr. 5=== | |

| + | |||

| + | Von ihr wissen wir nur, daß diese von Hof Triwaik mit bewirtschaftet wurde. Schon Rehm, nach ihm Herm. Flothmann und zuletzt Gleisner (?) waren im Besitz der Stelle. Wir kennen sie unter dem Namen „Raick ut" (?). Sie lag einige hundert Meter hinter dem Berge nach Greese zu, am Lübower Pfarracker grenzend. | ||

Der vor Jahren abgetragene "Kiebitzkaten" war die Arbeiterwohnung zur Hufe Nr. 5. Er lag unmittelbar an der linken Seite der Chaussee nach Lübow, vor der Wiese rechts zwischen dem Oldenburgschen und dem Lübower ehemaligen Pfarracker. Seinen Namen wird er sicher von den vielen Kiebitzen bekommen haben, die dort in der Bauernwiese nisteten. Soweit die Erbpachthufen. Jetzt die zehn Büdner. | Der vor Jahren abgetragene "Kiebitzkaten" war die Arbeiterwohnung zur Hufe Nr. 5. Er lag unmittelbar an der linken Seite der Chaussee nach Lübow, vor der Wiese rechts zwischen dem Oldenburgschen und dem Lübower ehemaligen Pfarracker. Seinen Namen wird er sicher von den vielen Kiebitzen bekommen haben, die dort in der Bauernwiese nisteten. Soweit die Erbpachthufen. Jetzt die zehn Büdner. | ||

| + | |||

==Die Büdnereien== | ==Die Büdnereien== | ||

Die Büdnerei Nr. 1 wird am 5. Jan. 1846 an den Weber Geitmann verkauft. Am 4. Juni 1868 kauft Uwe.Haßelbring die Stelle. Von diesem der Lehrer Aug. Joh. Joachim Qualmann für sei- nen ältesten Sohn Julius, der die Gärtnerei seinem Sohne Wilhelm vererbte, der heute noch mit seiner Frau in dem von seinem Vater 1911 erbauten Wohnhaus lebt. Leider hat ein Herzleiden meinen Jugendfreund schon vor Jahren zum Invaliden gemacht. | Die Büdnerei Nr. 1 wird am 5. Jan. 1846 an den Weber Geitmann verkauft. Am 4. Juni 1868 kauft Uwe.Haßelbring die Stelle. Von diesem der Lehrer Aug. Joh. Joachim Qualmann für sei- nen ältesten Sohn Julius, der die Gärtnerei seinem Sohne Wilhelm vererbte, der heute noch mit seiner Frau in dem von seinem Vater 1911 erbauten Wohnhaus lebt. Leider hat ein Herzleiden meinen Jugendfreund schon vor Jahren zum Invaliden gemacht. | ||

Die Büdnerei Nr. 2 ist nur als Schule bekannt. Als erster Lehrer ist hier Aug. Joh. Joachim Qualmann bekannt, der 1878 verstarb. Sein Nachfolger war ein Lehrer Hennig. Nach ihm kam Gieseler, der 1903 nach Wendorf versetzt wurde. | Die Büdnerei Nr. 2 ist nur als Schule bekannt. Als erster Lehrer ist hier Aug. Joh. Joachim Qualmann bekannt, der 1878 verstarb. Sein Nachfolger war ein Lehrer Hennig. Nach ihm kam Gieseler, der 1903 nach Wendorf versetzt wurde. | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

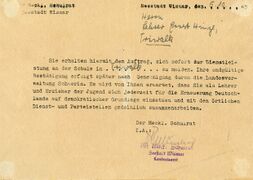

Nach ihm kam mein Vater, Ernst Hinze, der bis 1945 dort wohnte und die letzten Jahre in Lübow unterrichtete. | Nach ihm kam mein Vater, Ernst Hinze, der bis 1945 dort wohnte und die letzten Jahre in Lübow unterrichtete. | ||

| − | + | <gallery mode="packed"> | |

| + | Lehrer Ernst Hinze Triwalk Biografie.jpg|mini|Biografie Ernst Hinze. | ||

| + | Lehrer Ernst Hinze Triwalk mit Klasse.jpg|E. Hinze Triwalk mit Klasse (o.J.). | ||

| + | Lehrer Ernst Hinze Triwalk Ordnungsstrafbescheid.jpg|Strafbescheid (1944). | ||

| + | Lehrer Ernst Hinze Triwalk 2.jpg|E. Hinze in seiner Klasse (o.J.). | ||

| + | Lehrer Ernst Hinze Triwalk Lehrauftrag 1945.jpg|Lehrauftrag (1945). | ||

| + | </gallery> | ||

Die Büdnerei Nr. 3 wird am 24. Jan. 1852 von dem Schneider Peter Christian Hintz an den Tischlergesellen Joachim Heinrich Christian Vertense verkauft. Dieser verkaufte sie am 27. Febr. 1876 an den Tagelöhner J. Ruge aus Metelsdorf kommend. Von diesem kaufte sie am 6. Mai 1886 Wilhelm Bahlmann. Er überlässt sie am 8. Dez. 1892 seinem Bruder Heinrich. Am 18. Oktober 1910 kauft sie von diesem Karl Wolff. Sein ältester Sohn Ludwig fiel als "Kolmarer Jäger" im ersten Weltkrieg. Seine Tochter Henny heiratete 1922 den Gärtner Karl Wegner. Sein jüngster Sohn Hans verließ 1949 die DDR, hat in Bremen eine gutgehende Gemüsehandlung betrieben und ist dort im Alter von 58 Jahren verstorben. Seine verheiratete Tochter Marianne bewohnt mit ihrer Mutter noch heute die Büdnerei. Sein Sohn Karl-Ludwig wohnt als LPG-Bauer auf der Hufe Nr. 2 und versorgt dort seine Lieblingstiere, die Pferde. Er hat 2 Jungen und 3 Mädchen. | Die Büdnerei Nr. 3 wird am 24. Jan. 1852 von dem Schneider Peter Christian Hintz an den Tischlergesellen Joachim Heinrich Christian Vertense verkauft. Dieser verkaufte sie am 27. Febr. 1876 an den Tagelöhner J. Ruge aus Metelsdorf kommend. Von diesem kaufte sie am 6. Mai 1886 Wilhelm Bahlmann. Er überlässt sie am 8. Dez. 1892 seinem Bruder Heinrich. Am 18. Oktober 1910 kauft sie von diesem Karl Wolff. Sein ältester Sohn Ludwig fiel als "Kolmarer Jäger" im ersten Weltkrieg. Seine Tochter Henny heiratete 1922 den Gärtner Karl Wegner. Sein jüngster Sohn Hans verließ 1949 die DDR, hat in Bremen eine gutgehende Gemüsehandlung betrieben und ist dort im Alter von 58 Jahren verstorben. Seine verheiratete Tochter Marianne bewohnt mit ihrer Mutter noch heute die Büdnerei. Sein Sohn Karl-Ludwig wohnt als LPG-Bauer auf der Hufe Nr. 2 und versorgt dort seine Lieblingstiere, die Pferde. Er hat 2 Jungen und 3 Mädchen. | ||

| Zeile 130: | Zeile 137: | ||

Als Heinrich Gosselk die Erbpachtstelle an W. König verkauft, stellten die Gärtner auch Antrag auf Acker zur besseren Ernährung ihrer Pferde, die sie zum Transport ihrer Erzeugnisse und zum Anfahren von Pferdedung aus Wismar unbedingt gebrauchten. Ich weiß, daß mein Vater diese vielen Schreibereien erledigte und diese Aktion erfolgreich abgeschlossen wurde. Auf diesem Acker wurde zum Teil Feldgemüse angebaut. | Als Heinrich Gosselk die Erbpachtstelle an W. König verkauft, stellten die Gärtner auch Antrag auf Acker zur besseren Ernährung ihrer Pferde, die sie zum Transport ihrer Erzeugnisse und zum Anfahren von Pferdedung aus Wismar unbedingt gebrauchten. Ich weiß, daß mein Vater diese vielen Schreibereien erledigte und diese Aktion erfolgreich abgeschlossen wurde. Auf diesem Acker wurde zum Teil Feldgemüse angebaut. | ||

| + | |||

==Triwalk - ein Dorf unter Glas== | ==Triwalk - ein Dorf unter Glas== | ||

Nun möchte ich hieran anschließend einen größeren Zeitungsabschnitt bringen, der am 31.10.1936 in der Wismarschen Zeitung von einem leider nicht bekannten Reporter verfasst wurde. | Nun möchte ich hieran anschließend einen größeren Zeitungsabschnitt bringen, der am 31.10.1936 in der Wismarschen Zeitung von einem leider nicht bekannten Reporter verfasst wurde. | ||

| − | <blockquote>Triwalk - ein Dorf unter Glas | + | <blockquote>'''''Triwalk - ein Dorf unter Glas''''' |

| − | Radischen für Wismar und Schwerin - Vom Pikierkasten zur Markt. | + | ''Radischen für Wismar und Schwerin - Vom Pikierkasten zur Markt.'' |

Früh am Morgen, wenn die Sonne in Wismar schräg über den Marktplatz scheint, daß Wasserkunst und der Alte-Schwede lange Schatten über das Kopfsteinpflaster werfen, dann ziehen an jedem Mittwoch und Sonnabend die Händler zu Markt. Die einen haben Krafträder und Autos, die anderen kleine Handwagen und Karren. Auch dem oberflächlichen Betrachter fallen zwischen dem bunten Gewirr dieser Fahrzeuge grüne, im Bau einander ähnliche Wagen auf, die hoch beladen mit Gemüse über das Pflaster ihren Ständen zupoltern. | Früh am Morgen, wenn die Sonne in Wismar schräg über den Marktplatz scheint, daß Wasserkunst und der Alte-Schwede lange Schatten über das Kopfsteinpflaster werfen, dann ziehen an jedem Mittwoch und Sonnabend die Händler zu Markt. Die einen haben Krafträder und Autos, die anderen kleine Handwagen und Karren. Auch dem oberflächlichen Betrachter fallen zwischen dem bunten Gewirr dieser Fahrzeuge grüne, im Bau einander ähnliche Wagen auf, die hoch beladen mit Gemüse über das Pflaster ihren Ständen zupoltern. | ||

| Zeile 161: | Zeile 169: | ||

Hätten hier nicht echte Bauern gesessen, von ihnen wäre heute nicht mehr viel nachgeblieben als ein Häuflein von armen Tagelöhnern. Die Triwalker hatten neben kräftigen Fäusten, die Pflug und Spaten regieren konnten, auch einen gesunden Verstand und Wagemut dazu, um auch etwas zu unternehmen, was noch niemand vor ihnen als möglich erwiesen hatte. | Hätten hier nicht echte Bauern gesessen, von ihnen wäre heute nicht mehr viel nachgeblieben als ein Häuflein von armen Tagelöhnern. Die Triwalker hatten neben kräftigen Fäusten, die Pflug und Spaten regieren konnten, auch einen gesunden Verstand und Wagemut dazu, um auch etwas zu unternehmen, was noch niemand vor ihnen als möglich erwiesen hatte. | ||

| − | Gerade um diese Zeit, in der es abends über den Söllen nach Enten knallt, haben sie mehr Ruhe. Allerdings arbeiten sie dabei. Die Mistbeete müssen ausgeräumt werden. Komposthaufen werden aufgeschüttet. Es wird gegraben und gepflügt. Kohl geschnitten und verkauft. Nicht lange dauert es mehr, wenn unter dem Weihnachtsbaum allerlei bunte Sachen liegen - dann säen sie die ersten Körner und die Wismarer freuen sich auf die Radieschen ebenso wie die Schweriner." | + | Gerade um diese Zeit, in der es abends über den Söllen nach Enten knallt, haben sie mehr Ruhe. Allerdings arbeiten sie dabei. Die Mistbeete müssen ausgeräumt werden. Komposthaufen werden aufgeschüttet. Es wird gegraben und gepflügt. Kohl geschnitten und verkauft. Nicht lange dauert es mehr, wenn unter dem Weihnachtsbaum allerlei bunte Sachen liegen - dann säen sie die ersten Körner und die Wismarer freuen sich auf die Radieschen ebenso wie die Schweriner." </blockquote> |

Neben dieser Reportage ist eine Aufnahme von einem Dr. Lübeß, Wismar. Auf ihr kann die Aufschrift des am Verkaufstisch befestigten Schildes von | Neben dieser Reportage ist eine Aufnahme von einem Dr. Lübeß, Wismar. Auf ihr kann die Aufschrift des am Verkaufstisch befestigten Schildes von | ||

| − | <blockquote>Carl Wegner | + | <blockquote>''Carl Wegner |

Gemüsebau | Gemüsebau | ||

Dorf Triwalk bei Wismar | Dorf Triwalk bei Wismar | ||

Eigene Tel. 3588 (?) | Eigene Tel. 3588 (?) | ||

| − | Erzeugnisse</blockquote> | + | Erzeugnisse''</blockquote> |

Daneben noch das Schild von Wilhelm Zwerg, aber schon unleslicher. | Daneben noch das Schild von Wilhelm Zwerg, aber schon unleslicher. | ||

| + | |||

==Arbeit und Vergnügen== | ==Arbeit und Vergnügen== | ||

Bis nach Boltenhagen ist Triwalker Gemüse geliefert worden. Auch habe ich den Gemüsehändler Bernhard Paepcke aus Grevesmühlen, der heute noch dort seinen Handel betreibt, in Dorf Triwalk getroffen. Selbst nach Güstrow ist Triwalker Gemüse geliefert worden. Einige Gärtnereien züchteten schon Blumen, die von Hoteliers und Theaterfreunden teuer bezahlt wurden. | Bis nach Boltenhagen ist Triwalker Gemüse geliefert worden. Auch habe ich den Gemüsehändler Bernhard Paepcke aus Grevesmühlen, der heute noch dort seinen Handel betreibt, in Dorf Triwalk getroffen. Selbst nach Güstrow ist Triwalker Gemüse geliefert worden. Einige Gärtnereien züchteten schon Blumen, die von Hoteliers und Theaterfreunden teuer bezahlt wurden. | ||

| Zeile 181: | Zeile 190: | ||

==Erinnerungen an Karl Wolff== | ==Erinnerungen an Karl Wolff== | ||

Ganz besonders erinnere ich mich an Karl Wolff für den dann sein Lieblingslied bestellt wurde: | Ganz besonders erinnere ich mich an Karl Wolff für den dann sein Lieblingslied bestellt wurde: | ||

| − | <blockquote>„Ich schieß den Hirsch im wilden Forst, im tiefen Wald das Reh, den Adler auf der Klippe Horst, die Ente auf dem See“.</blockquote> | + | <blockquote>''„Ich schieß den Hirsch im wilden Forst, im tiefen Wald das Reh, den Adler auf der Klippe Horst, die Ente auf dem See“.''</blockquote> |

Dann tanzte Karl mit seiner Marie linksum. Viele Jagderinnerungen werden ihm hierbei in den Sinn gekommen sein, denn er tanzte mit einer ihm eigenen Begeisterung. Aus seiner früheren Tätigkeit als Gutsjäger stammten sehr viele Jagdtrophäen, die in seinem Hause hingen. | Dann tanzte Karl mit seiner Marie linksum. Viele Jagderinnerungen werden ihm hierbei in den Sinn gekommen sein, denn er tanzte mit einer ihm eigenen Begeisterung. Aus seiner früheren Tätigkeit als Gutsjäger stammten sehr viele Jagdtrophäen, die in seinem Hause hingen. | ||

| Zeile 226: | Zeile 235: | ||

Hierzu geschrieben am 5.5.1974. | Hierzu geschrieben am 5.5.1974. | ||

| − | + | Gerhard Hinze | |

| − | |||

==Links== | ==Links== | ||

[https://macau.uni-kiel.de/receive/diss_mods_00012549?lang=de Katrin Staude: " Lineares Grubenwerk und Siedlungsplatz Triwalk, Landkreis Nordwestmecklenburg - Zur Chronologie der Trichterbecherkultur in Mecklenburg-Vorpommern (2013, pdf)] | [https://macau.uni-kiel.de/receive/diss_mods_00012549?lang=de Katrin Staude: " Lineares Grubenwerk und Siedlungsplatz Triwalk, Landkreis Nordwestmecklenburg - Zur Chronologie der Trichterbecherkultur in Mecklenburg-Vorpommern (2013, pdf)] | ||

Aktuelle Version vom 29. August 2025, 12:39 Uhr

| Kenndaten der Ortschronik | |

|---|---|

| Ort | Triwalk |

| Zeitlicher Schwerpunkt | fortlaufend |

| Urheberrechte | |

| Erstellungszeitraum | 1979 |

| Publikationsdatum | veröffentlicht |

| Inhaltliche Kategorisierung | Geschichte des Ortes Triwalk |

| Status (Ampelsystem) | in Erstellung |

Zum Geleit

Was mein Vater wollte, nämlich die Chronik von Triwalk zu schreiben, möchte ich versuchen. Neben der Archivarin Frau Falow zu Schwerin, die mir sehr half, möchte ich auch dem Kollegen Ahrens ebenfalls danken. Auch meinem Sohn Klaus, der von der Archivarin Frau Düsing vom Stadtarchiv Wismar unterstützt wurde.

Aus den Aufzeichnungen der Mecklenburger Urkundenbücher, sowie aus den Wismarer Erstlingen, die der Archidiakon M. Dietrich Schröder an der St. Marien zu Wismar schrieb, liegt mir das Werk von Prof. Dr. Fr. Schlie „Mecklenburgische Kunst und Geschichtsdenkmäler" vor.

Selbst Aufzeichnungen meines Vaters - sie ergänzen sich mit denen meines Sohnes - haben mir geholfen. Auch gute Bekannte meines Heimatdorfes, die noch im Besitz von alten Schriftstücken sind, sowie Herr Apotheker Klamm haben mir auch hierbei gute Dienste geleistet.

Diedrichshagen im Mai 1979.

Gerhard Hinze

Zur Geschichte des Ortes

Trywald oder Trywalk, wie es in alten Urkunden von 1332 und später genannt wird, wird auch eine wendische Siedlung gewesen sein. Auch die Dörfer mit -ow und -itz als Endsilbe, sind wendischen Ursprungs und so werden auch hier die Wenden von Heinrich dem Löwen vor ca. 800 Jahren vertrieben worden sein um hier deutsche Kolonisten anzusiedeln.

Die "Lokatoren", die Ortsbestimmenden, die hier Fuß fassten waren durchweg Ritter und so darf man annehmen, daß der größte Teil der Bewohner von Triwalk mehreren Brüdern derer von Flossen hörig wurden.

Am 24.8.1332 verkaufen Konrad, Berend und Reimborn von Plessen an den Bürger Heinrich Körneke aus Wismar für eine jährliche Rente aus Trywalk

„van den gantzen buren to deme Trywalke unde van ere nakome, lyng den ute deine gantzen dorpe to Trywalke und ute sesteyen hunen.“ (von den ganzen Bauern und deren Nachkommen aus dem ganzen Dorfe Triwalk und aus 16 Hufen)

Am 12.11.1336 verrichtet Heinrich Körneke zu Wismar sein Testament:

„Item do et assigno sex lastarum anno in Trywalk redditus ad tres missas perpetuas videlicet ad quamlibet missam duaslastas." (Ebenso gebe ich und weise ich 6 Lasten pro Jahr an, nach Triwalk zu schicken, in sich wiederholenden Lieferungen zu einem beliebigen Termin zu je 2 Lasten)

Am 10.5.1337: Pfarrherr Wilken beurkundet den Vertrag zwischen dem Priester Friedrich Körneke und den Testamentarica und den übrigen Erben Heinrich Körnekes, Bürger daselbst über dessen Testament. Am 13.Jan, 1345. Gerhard Hasenkop, Ritter, Lüdeke Gägelow und Nicolaus Buk verbürgen sich dem Rathmann Johann von Kröpelin für die Übertragung von Triwalk durch den Landesherrn auf ihn oder Entschädigung.

Am 18. Nov. 1460: Herzog Heinrich von Mecklenburg verkauft, wiederkäuflich der St. Marien zu Wismar, 16 Mark Lübisch von 16 Hufen zu Triwalk für 300 Mark Lübisch Courant (34 Mark Lübisch = 42 Mark).

Am 4. Nov. 1480 verkauft Berthold Barse zu Groß Stieten an St. Maria zu Wismar das Eigentum von 7 1/2 Hufen und 3 Katen zu Triwalk. 1576 - 1595 klagt Lüder Barse zu Stieten und Rambow gegen die Vorsteher der St.-Marien-Kirche zu Wismar wegen der Auslösung der verpfändeten Anteile in den Dörfern Triwalk und Tarzow.

Am 19. Dez. 1597: Johann von Plessen zu Triwalk verkauft den Vorstehern der St. Marien zu Wismar erblich für 900 Mark seinen Katen zu Triwalk, welchen sein Bruder Marten von Plessen zu Barnekow ihm eingeräumt und abgetreten hat.

Diese von mir aufgeführten Verkäufe und Abtretungen habe ich aus Urkunden, die im Schweriner Archiv liegen, abgeschrieben und sie entsprechen den Tatsachen.

Vielleicht kann man hieraus auch folgende mündliche Überlieferung ableiten; die mir mein Jugendfreund Paul Friedrich Trost erzählte:

"Vor 100 Jahren, vielleicht auch noch früher, sind sämtliche Triwalker Bauern an einem Tag im Jahr mit 2 Pferden und Fahrer nach Großen Stieten gefahren. Dort war der Besitzer verpflichtet, sämtliche Anwesende ordentlich und tüchtig zu verpflegen und mit den Bauern einen ganzen Tag Karten zu spielen."

Ob dieses noch von der Klage 1575 - 1595 des Lüder Barse zu Stieten wegen der Auslösung der verpfändeten Anteile im Dorf zusammenhängt, darf man wohl bald annehmen. Noch bis zuletzt mußten die Triwalker Bauern Korn nach Groß Stieten bringen. Wieviel ist nicht bekannt.

Am 16. Aug. und 12. Oktober 1711 ist Triwalk vom Dänischen Feuer zerstört worden. Es ist durch Unvorsichtigkeit geschehen. 1726 ging wieder ein Haus in Flammen auf. Am 17.August 1711 setzt sich das dänische Lager in Bewegung. Ein Teil geht über die Greezer Brücke. Der andere bleibt vor der Stadt und am 18. Aug. gewahrt man, daß sie sich auf der Karower Feldmark verschanzen. Durch den Nordischen Krieg sind die Dänen hierher gekommen. Am 3. Dez. 1715 soll noch einmal ein großes Feuer in Triwalk gewütet haben.

Daraus darf man wohl den reichen übrigen Acker ableiten, der 1720 wiederum zum Anlegen eines zweiten Verwalterhofes führte. Hieraus werden die ausgebauten Hufen entstanden sein. Vielleicht auch Hof Triwalk, vielleicht auch schon aus den 16 Hufen, die 1460 der Herzog verpfändete.

In den vorliegenden Urkunden wird nur Triwalk aufgeführt. Von einem Dorf und Hof Triwalk wird nicht geschrieben. 1719 war in Triwalk soviel Acker übrig, daß man einen neuen Verwalterhof anlegen konnte.

Nun möchte ich noch die einzelnen Büdner und Erbpächterstellen aufführen soweit sie mir bekannt sind. Vorgelegen haben mir vier "Erbzins – Contrakte“; die heute noch in den Händen der Besitzer sind.

Die Erbpachthöfe

Erbpacht-Hufe Nr. 1

1777 findet sich auf der Mittleren-Kirchenglocke zu Lübow der Name "Johann Satow u. Schulze u. Kirchenjurat zu Triwalk". Ende des vorigen Jahrhunderts hat sich Heinrich Gossek (?) in die Stelle eingeheiratet. Sein Sohn. Hans kehrte aus dem ersten Weltkrieg 1914-18 nicht zurück. Seine Schwester Martha heiratete den Lehrer Wiechmann in Wangern auf Poel.

Die Eltern verkauften die Stelle an den Landwirt W. König, der nach dem zweiten Kriege 1939 - 45 in die Bundesrepublik emigrierte. Auf einem Teil des Ackers wurde ein großes Gartenbaukombinat errichtet. Mit vielen Glashäusern, Heizungsanlagen, Lagerhallen, Verwaltungsgebäude Lehrlingswohnheim, ein zweigeschossiger Wohnblock sowie einer Konsum-Verkaufsstelle. Weiter entsteht an der Chaussee nach Kluß eine große Brutanstalt.

Erbpacht-Hufe Nr, 2

Der letzte Erbpächter war Fritz Suhr. Er hatte einen Sohn, der Verwaltungsbeamter in Schwerin war. Dorthin verzogen die Eltern vor dem ersten Kriege. Seitdem wurde die Hufe von Rosenthal aus (E. Bock) bis 1945 bewirtschaftet.

Erbpacht-Hufe Nr. 3

Der Hauswirt Johann Peter Westphal überließ die Stelle seinem Sohn David Adam Heinrich Westphal. Dieser verkaufte 1872 dem Erbpächter Carl Trost aus Metelsdorf kommend die Stelle für 18000 Thaler und das Inventar für 3.500 Thaler.

An Abgaben wurden 195 1/20 Scheffel Roggen (1 Scheffel = 56 Pfd.) kostete 1872 40 Schilling. (1 Thaler = 48 Schillinge). Ferner 40 Schillinge, 1 Thaler u. 13 Sch. Lammgeld, 1 Th. 36 Sch. Holzfuhrgeld und 5 Thaler Holzfuhrgeld an die hiesige Quartierkammer.

Leistung von Korn an Groß Stieten: Jeder Hauswirt, jetzt die Erbpächter, leistet eine Kirchenfuhre im Jahr. 1906 übernimmt sein Sohn Carl die Stelle, der es durch moderne Wirtschaftsführung und Zuckerrübenanbau verstand, die vorhandenen Hypothekenschulden abzutragen.

Dem ältesten Sohn kaufte er die Zwerg'sche Erbpachthufe in Lübow. Dem jüngsten Sohn eine Villa in der Lindenstraße zu Wismar, der jetzigen Dr. Leber Straße. Seinem zweiten Sohn Paul-Friedrich überließ er die Erbpachthufe zu Anfang der dreißiger Jahre. Zur Zeit des Erbhofgesetzes löste dieser die Rechte der Kirche mit dem 18-fachen Werte ab. Somit war die Erbpachthufe Nr. 3 frei von jeder Schuld.

Mein Jugendfreund Paul Trost bewohnt heute noch das geräumige Wohnhaus zusammen mit seinem Sohn Harald, der wiederum zwei Jungs hat. Seit meiner frühesten Kindheit kenn ich in dieses Haus und fühle mich heute mit meinen 67 Jahren dort immer noch wie zu Hause

Erbpacht-Hufe Nr. 4

War, soweit mir bekannt, in Rieckoffschen Händen. August Rieckhoff, mir noch gut bekannt als Rentier in der Mecklenburger Straße in Wismar, verkaufte seine Stelle vor dem ersten Weltkrieg an den Erbpächter Carl Oldenburg aus Mecklenburg kommend. Sein einziger Sohn fiel im zweiten Kriege. Wegen der Besatzungsmacht mußte er 1945 seine Wohnung räumen und wohnte mit seiner Frau und der ältesten Tochter auf der Büdnerei Nr. 10 bei Elsa Bahlmann.

Er bewirtschaftete noch einige Jahre seinen Hof bis ihn der Tod, auf seinem Wagen sitzend, ereilte. Der Maschinenbauer und Schmied Bumann in Karow, auf dessen Grundstück das Pferd anhielt denn dorthin wollte Oldenburg, fand ihn tot auf dem Wagen sitzend. Seine Tocher Lotte verzog mit ihrer Mutter nach Rosenthal, wo sie eine freigewordene Neubauernstelle übernahm. Sie ist 1971 nach Ratzeburg zu ihrer jüngsten Schwester übergesiedelt.

Erbpacht-Hufe Nr. 5

Von ihr wissen wir nur, daß diese von Hof Triwaik mit bewirtschaftet wurde. Schon Rehm, nach ihm Herm. Flothmann und zuletzt Gleisner (?) waren im Besitz der Stelle. Wir kennen sie unter dem Namen „Raick ut" (?). Sie lag einige hundert Meter hinter dem Berge nach Greese zu, am Lübower Pfarracker grenzend.

Der vor Jahren abgetragene "Kiebitzkaten" war die Arbeiterwohnung zur Hufe Nr. 5. Er lag unmittelbar an der linken Seite der Chaussee nach Lübow, vor der Wiese rechts zwischen dem Oldenburgschen und dem Lübower ehemaligen Pfarracker. Seinen Namen wird er sicher von den vielen Kiebitzen bekommen haben, die dort in der Bauernwiese nisteten. Soweit die Erbpachthufen. Jetzt die zehn Büdner.

Die Büdnereien

Die Büdnerei Nr. 1 wird am 5. Jan. 1846 an den Weber Geitmann verkauft. Am 4. Juni 1868 kauft Uwe.Haßelbring die Stelle. Von diesem der Lehrer Aug. Joh. Joachim Qualmann für sei- nen ältesten Sohn Julius, der die Gärtnerei seinem Sohne Wilhelm vererbte, der heute noch mit seiner Frau in dem von seinem Vater 1911 erbauten Wohnhaus lebt. Leider hat ein Herzleiden meinen Jugendfreund schon vor Jahren zum Invaliden gemacht.

Die Büdnerei Nr. 2 ist nur als Schule bekannt. Als erster Lehrer ist hier Aug. Joh. Joachim Qualmann bekannt, der 1878 verstarb. Sein Nachfolger war ein Lehrer Hennig. Nach ihm kam Gieseler, der 1903 nach Wendorf versetzt wurde.

Nach ihm kam mein Vater, Ernst Hinze, der bis 1945 dort wohnte und die letzten Jahre in Lübow unterrichtete.

Die Büdnerei Nr. 3 wird am 24. Jan. 1852 von dem Schneider Peter Christian Hintz an den Tischlergesellen Joachim Heinrich Christian Vertense verkauft. Dieser verkaufte sie am 27. Febr. 1876 an den Tagelöhner J. Ruge aus Metelsdorf kommend. Von diesem kaufte sie am 6. Mai 1886 Wilhelm Bahlmann. Er überlässt sie am 8. Dez. 1892 seinem Bruder Heinrich. Am 18. Oktober 1910 kauft sie von diesem Karl Wolff. Sein ältester Sohn Ludwig fiel als "Kolmarer Jäger" im ersten Weltkrieg. Seine Tochter Henny heiratete 1922 den Gärtner Karl Wegner. Sein jüngster Sohn Hans verließ 1949 die DDR, hat in Bremen eine gutgehende Gemüsehandlung betrieben und ist dort im Alter von 58 Jahren verstorben. Seine verheiratete Tochter Marianne bewohnt mit ihrer Mutter noch heute die Büdnerei. Sein Sohn Karl-Ludwig wohnt als LPG-Bauer auf der Hufe Nr. 2 und versorgt dort seine Lieblingstiere, die Pferde. Er hat 2 Jungen und 3 Mädchen.

Die Büdnerei Nr. 4 ist eigentlich die Bahlmannsche Stelle. Hier übernimmt Adam Bahlmanns Sohn Wilhelm die Büdnerei. Nach dem ersten Weltkrieg kauft sie Willi Zwerg aus Stoffersdorf. Seine älteste Tochter Gertrud wohnt noch heute auf der Büdnerei. Die Eltern sind verstorben.

Die Büdnerei Nr. 5 ist seit einigen Generationen in Ahrensschen Händen. Johann Ahrens vererbt sie seinem Sohn J.M. Ahrens. Dieser wurde durch in seinem Garten durch eine amerikanische Fliegerbombe am 4. Aug. 1944 getötet. Sein Sohn Hans ist heute als Gärtnermeister in dem erwähnten Kombinat tätig. Seine Kinder wohnen nicht in Triwalk.

Die Büdnerei Nr. 6: Der Stellmacher Karl Albrecht verkauft die Büdnerei an den Gärtner Carl Qualmann zu Anfang dieses Jahrhunderts und verzog nach Kluß. Carl QuaImann war ein Sohn des ehemaligen Lehrers Aug. Joh. Joachim Qualmann. Sein Sohn Karl-August fiel im zweiten Weltkrieg. Seine beiden Töchter bewohnen noch heute mit ihrem älteren Stiefbruder das in den dreißiger Jahren neu erbaute Wohnhaus,

Die Büdnerei Nr. 7: Der Weber Carl Heinrich Vertense erwirbt die Büdnerei am 31. Okt. 1855. 1869 kauft sie Johann Nagel. Gustav Wegner erwirbt sie 1898. Dieser vererbt sie 1924 seinem jüngsten Sohn Karl. Dieser verpachtet sie an den Gärtner Otto Schmidt, der vorher viele Jahre als Gehilfe bei Hans Wolff tätig war. Karl Wegner verzog mit seiner Frau Henny, geb. Wolff, nach Wismar. Seine eigentliche alte Büdnerei war 232 QR groß (1 Rute = 4,66 m,1 QR = 21,71 m2). Er hatte an die Geistlichen Hebungen 6 Thaler, 15 Schilling und 4 Mark zu zahlen.

Die Büdnerei Nr. 8 überließ die Schulzen-Witwe 'Catarina Dorothea Satow, geb. Wiese, ihrem zweiten Sohn Adam Heinrich Satow am 2. Juni 1846. Am 18. August 1870 übernimmt der Schneider Joh. Wegner die Stelle. Sein Sohn Gustav übernimmt sie 1909. Sein lediger ältester Sohn Wilhelm fiel im ersten Weltkrieg.

Gustav Wegner verstarb ebenfalls durch die Detonation einer Fliegerbombe am 4. August 1944. Die Bombe vernichtete eine Königsche Scheune, in deren Nähe der alte Wegner beim Johannisbeeren pflücken war. Die Bomber waren auf dem Rückflug in sehr großer Höhe. Man sprach von 10.000 m Höhe. Hätten sie ihren Bombenrest eine halbe Sekunde eher ausgeklinkt, wäre das halbe Dorf zertrümmert worden. Die vielen Bombentrichter sah man später in der Wolffschen Wiese und auf dem Königschen Acker. Aufgrund der vielen, nicht getarnten Glashäuser mögen Sie Rüstungsbetriebe vermutet haben.

Die Büdnerei verkaufte Karl Wegner an den Landwirt Karl Bauer. Seine Witwe Anneliese, geborene Qualmann bewohnt noch heute mit ihrer jüngsten Tochter Christa das 1914 erbaute Wohnhaus.

Die Büdnerei Nr. 9 verkaufte Laatz an Jochen Bahlmann. Er war ein Bruder von Adam Bahlmann. Sein Sohn Georg verkauft an Wilde. Dieser wieder an den Gärtner Kreutzfeld, der aus Dreweskirchen nach Triwalk kam. Kreutzfeld verzog nach Lübow. Sein Nachfolger in Triwalk wurde der Gärtner Dau. Er fiel im ersten Weltkrieg. Seine Witwe verkaufte an den Gärtner Emil Gütschow, der aus Gülzow bei Stavenhagen nach Triwalk kam. Sein Sohn Hans verstarb mitteljährig. Seine Witwe, Frau Kalkau, verkaufte die Büdnerei an Beahlke, der das Wohnhaus modern gestaltete. Frau Kalkau verzog nach Wismar.

Die Büdnerei Nr. 10 kaufte ebenfalls Jochen Bahlmann von Laatz für seinen zweiten Sohn August. Sein ältester Sohn Karl kehrte aus dem ersten Weltkrieg als Kriegsblinder zurück. Er heiratete die ihn betreuende Pflegeschwester und wohnte in Schwerin. Seine beiden Jungen sind in der Bundesrepublik verheiratet, während seine einzige Tochter schon seit ihrer Kindheit bei ihrer Tante auf der großväterlichen Büdnerei lebte.

Somit habe ich nun alle Stellen aufgeführt und möchte nun noch einiges hinzufügen: Am 27. Juli 1815 wurde zwischen den Hauswirten Satow, Schönfeld, Hacker und Will mit den Käthnern Schneider Friedrich Wiese, Schneider Peter Hintze, Friedrich Vertense, Carl Geitmann, Johann Geitmann, Balemanns Witwe und Johann Hintze ein Contract dahin abgeschlossen, daß jeder der 4 Bauern 2 Kühe auf Weide nimmt, für jede Kuh 1 Thaler zu zahlen sind und der Acker der Käthner in die Hände der Bauern übergeht. Auch verpflichten sich die Käthner, die solange von ihnen gehaltenen 4 Schafe abzuschaffen. Sie wollen überhaupt keine mehr halten.

Dieses Originaldokument befindet sich heute noch in den Händen von W. Qualmann. Zur Zeit seines Vaters klagten damals die vier Erbpächter gegen die 8 Büdner. Sie wollten deren Kühe von der Weide loswerden. Der prozessführende Rechtsanwalt wollte es von Julius Qualmann "Nur zu getreuen Händen" übergeben haben. "Auch nicht zu getreuen Händen“ soll seine Antwort gewesen sein. Somit blieben die Kühe auf der Weide. Wieviel Acker die Hauswirte seiner Zeit erhalten, haben ist nicht bekannt. Es geht auch aus dem Schriftstück nicht hervor. In dieser Urkunde tauchen nun viele neue Besitzer auf. Schönfeld war damals der Besitzer der Oldenburgschen Stelle, Hacker der Suhrschen Stelle, später E. Roch, Rosenthal und Will der Trostschen Stelle, Der Name Satow ist uns ja schon bekannt.

Als Heinrich Gosselk die Erbpachtstelle an W. König verkauft, stellten die Gärtner auch Antrag auf Acker zur besseren Ernährung ihrer Pferde, die sie zum Transport ihrer Erzeugnisse und zum Anfahren von Pferdedung aus Wismar unbedingt gebrauchten. Ich weiß, daß mein Vater diese vielen Schreibereien erledigte und diese Aktion erfolgreich abgeschlossen wurde. Auf diesem Acker wurde zum Teil Feldgemüse angebaut.

Triwalk - ein Dorf unter Glas

Nun möchte ich hieran anschließend einen größeren Zeitungsabschnitt bringen, der am 31.10.1936 in der Wismarschen Zeitung von einem leider nicht bekannten Reporter verfasst wurde.

Triwalk - ein Dorf unter Glas

Radischen für Wismar und Schwerin - Vom Pikierkasten zur Markt.

Früh am Morgen, wenn die Sonne in Wismar schräg über den Marktplatz scheint, daß Wasserkunst und der Alte-Schwede lange Schatten über das Kopfsteinpflaster werfen, dann ziehen an jedem Mittwoch und Sonnabend die Händler zu Markt. Die einen haben Krafträder und Autos, die anderen kleine Handwagen und Karren. Auch dem oberflächlichen Betrachter fallen zwischen dem bunten Gewirr dieser Fahrzeuge grüne, im Bau einander ähnliche Wagen auf, die hoch beladen mit Gemüse über das Pflaster ihren Ständen zupoltern.

Ein Pferd oder auch zwei gehen davor und an der Rückseite der Wagen leuchten in hellen Buchstaben Name des Gärtners und das des Dorfes: „Triwalk bei Wismar“. Das muß doch ein eigenartiges Dorf sein, in dem so viele Gärtner ansässig sind. Und weil ich nun mal gerne auf dem Land bin und es keine Woche lang in der Stadt aushalte, ohne mal den herrlichen Duft der Pferde und der gepflügten Äcker durch die Lungen zu blasen, so mache ich dann an einem Sonntag den Weg in das Dorf, das, von arg zerzausten Bäumen umgeben, sich vor dem Winde in einem Tal versteckt. Eigentlich hätte ich das im Frühjahr tun sollen, wenn die Mistbeete voll von blühendem Leben sind, aber das sagte ich auch dem überraschten Gärtner - es ist auch mal lehrreich zu sehen, wie sich das Dorf so langsam in den Winterschlaf begibt.

Wie ist das Dorf zu einem Dorf der Gärtner geworden; wie kommt es, daß fast jeder Garten hinter dem Hause „unter Glas“ steht, mehr als ein landläufiger an Bodenfrüchten erzeugt?

Früher waren hier bereits die drei Bauern, die noch heute dort ansässig sind. Und die vielen Hufen, die sich um diese breiten strohgedeckten Höfe scharen wie die Küken um die Glucke, waren von Büdnern bewohnt. Aber das Los so vieler Kleinbauern traf auch die Triwalker Büdner und so legten sie nacheinander die Arbeit ein wenig weiter von der Hand, gingen zum Bauern und verdienten dort bei Tagelohn und Deputat mehr als die Büdnerei auf der man damals nicht recht satt werden konnte, einbrachte.

Die Frauen beschäftigten sich derweil im Garten und weil man die vielen Mäuler der Kinder stopfen mußte und Zeug und Stiefel bei der schweren Arbeit auch nicht besser wurden, nahm manche Frau ein paar Kohlköpfe, packte einige Mohrrüben und Salat dazu ein, nahm Frühstück und eine Kruke mit und ging zum Markt nach Wismar. Die Wismarer hatten viele Gärten, aber doch nicht genug Gemüse.

Weil es damals Leute gabt die sich den Teufel um die alten Krauter kümmerten, die aus all ihren in der Vergangenheit gemachten „Erfahrungen“ zu keinem wagenden Entschluß für die Zukunft kommen konnten, so wurde die Arbeit in den Gärten wieder aufgenommen. Einige begannen damit, andere, die erst „mal sehen“ wollten, folgten und dann schickten sie ihre Söhne in die Stadt, in die Lehre eines Gärtners, der wenig Blumen, dagegen viel Gemüse baute. Dann kamen Gehilfen aus dem Gartenbau nach Triwalk, dann stauten sich die Menschen vor den Gemüsetischen der Triwalker, dann hatte Triwalk das Spiel gewonnen.

Die Betriebe vergrößerten sich nach und nach bis auf zehn Morgen, kauften Pferde, eine Kuh hatten die meisten noch und Schweine, lieferten Speck, Wurst und Schinken für den mageren Winter. Sie packten tüchtig an, die Triwalker. Sie arbeiteten auch an sich selbst; bauten Mistbeetfenster, stellten Gewächshäuser her, lernten immer mehr hinzu, so daß die Radieschen so zart und wohlschmeckend waren, daß nicht nur Wismar, sondern auch Schwerin darauf Appetit bekam und die Gärtner aus dem Dorf auch in die Landeshauptstadt liefern mußten.

Im Winter, wenn der ein wenig empfindliche städtische Bürger seine Nase tief in einen Schal hüllt, dann greifen die Gärtner Triwalks die Kästen an, säen Kohl und Kraut, pikieren die winzigen Pflanzen, wenn sie aufgelaufen sind, pflanzen sie schließlich in kleine Töpfe und bauen sie auf den Stallagen auf. Dort warten sie auf das warme Mistbeet, aber nicht lange.

Auf der Straße nach Wismar fahren die Mistwagen der Gärtner. Dung wird für die Kästen gebraucht und wenige Tage später stehen Topf an Topf im warmen Kasten unter Glas. Abends wirft der Lehrling die Rohrdecken darüber, damit keine Pflanze erfriert. Bis sie eines Tages ausgepflanzt werden, wenn sie nach und nach abgehärtet sind. Zwischen ihnen wird Salat gepflanzt, damit jede Erdkrume ausgenutzt wird.

So wächst der Kohl heran, so ist es möglich, daß die Triwalker noch am Weihnachtsabend ihren schmackhaften Salat liefern können.

Zehn Gärtnereien sind in dem kleinen Dorf an der Arbeit.

Viele versuchten es nachzuahmen aber kein Dorf hat sie in ihrer Leistung erreicht, denn die Natur ist den Triwalkern wohlgesinnt und gab ihnen einen geschützten Acker und guten Boden für den Gemüsebau dazu.

Hätten hier nicht echte Bauern gesessen, von ihnen wäre heute nicht mehr viel nachgeblieben als ein Häuflein von armen Tagelöhnern. Die Triwalker hatten neben kräftigen Fäusten, die Pflug und Spaten regieren konnten, auch einen gesunden Verstand und Wagemut dazu, um auch etwas zu unternehmen, was noch niemand vor ihnen als möglich erwiesen hatte.

Gerade um diese Zeit, in der es abends über den Söllen nach Enten knallt, haben sie mehr Ruhe. Allerdings arbeiten sie dabei. Die Mistbeete müssen ausgeräumt werden. Komposthaufen werden aufgeschüttet. Es wird gegraben und gepflügt. Kohl geschnitten und verkauft. Nicht lange dauert es mehr, wenn unter dem Weihnachtsbaum allerlei bunte Sachen liegen - dann säen sie die ersten Körner und die Wismarer freuen sich auf die Radieschen ebenso wie die Schweriner."

Neben dieser Reportage ist eine Aufnahme von einem Dr. Lübeß, Wismar. Auf ihr kann die Aufschrift des am Verkaufstisch befestigten Schildes von

Carl Wegner

Gemüsebau Dorf Triwalk bei Wismar Eigene Tel. 3588 (?)

Erzeugnisse

Daneben noch das Schild von Wilhelm Zwerg, aber schon unleslicher.

Arbeit und Vergnügen

Bis nach Boltenhagen ist Triwalker Gemüse geliefert worden. Auch habe ich den Gemüsehändler Bernhard Paepcke aus Grevesmühlen, der heute noch dort seinen Handel betreibt, in Dorf Triwalk getroffen. Selbst nach Güstrow ist Triwalker Gemüse geliefert worden. Einige Gärtnereien züchteten schon Blumen, die von Hoteliers und Theaterfreunden teuer bezahlt wurden.

Neben ihrer vielen Arbeit verstanden es die Gärtner auch ihre Vergnügungen zu feiern. Der „Gärtner-Verein“ zu Wismar feierte oft seine Feste in der Gaststätte Bernittenhof. Sie ist heute verschwunden und lag gegenüber dem Sport-Stadion, ca. 200 Meter vom Hanseatenring entfernt, inmitten von Gärten.

Zur damaligen Zeit war es eine saubere, geräumige Gaststätte. Neben einer großen Tombola gab es auch noch Preisschießen. Hier teilten sich die ehemaligen Gutsjäger Emil Gütschow und Karl Wolff die besten Preise. Nach zwei Probeschüssen schoß Emil Gütschow nur noch 12 Ringe. Es wird für andere Teilnehmer nicht immer interessant gewesen sein, sich mit diesen beiden Schützen sich auseinanderzusetzen.

Unter den vielen tüchtigen Gärtnern von Triwalk, die mit Idealismus ihrer vielen Arbeit nachgingen, habe ich nie bemerkt, daß einer auf den anderen neidisch war. Obgleich sie doch alle Konkurrenten waren, haben sie sich gegenseitig unterstützt.

Erinnerungen an Karl Wolff

Ganz besonders erinnere ich mich an Karl Wolff für den dann sein Lieblingslied bestellt wurde:

„Ich schieß den Hirsch im wilden Forst, im tiefen Wald das Reh, den Adler auf der Klippe Horst, die Ente auf dem See“.

Dann tanzte Karl mit seiner Marie linksum. Viele Jagderinnerungen werden ihm hierbei in den Sinn gekommen sein, denn er tanzte mit einer ihm eigenen Begeisterung. Aus seiner früheren Tätigkeit als Gutsjäger stammten sehr viele Jagdtrophäen, die in seinem Hause hingen.

Gleich auf dem Flur hing ein riesiger Seeadler, dessen ausgebreiteten Schwingen fast über die ganze Flurbreite reichten. Neben allen, von ihm selbst präparierten Raubvögeln hingen Schwarz- und Grünspecht, Wiedehopf und Fischreiher, Eisvögel und viele andere mehr.

Hirsch- und Rehgeweihe hingen in beiden Stuben. Auf der Krone mit Tinte hübsch geschrieben wann und wo erlegt. Seine Frau und seine spätere Schwiegertochter waren wohl oft böse über diese vielen „Staubfänger“, wie sie diese nannte.

Es hat auch wohl wenig Treibjagden gegeben auf denen Karl Wolff nicht war. Selbst wenn sich manchmal ein Edelmarder oder Iltis in seinen Garten verirrte, dann dauerte es nur wenige Tage und Karl Wolff zog seinen Balg fachgerecht auf ein Spannbrett nachdem Lauscher und Läufe mit Papier beklebt waren, um ein eintrocknen zu verhindern.

In den vielen Jahren habe ich Karl Wolff nie in Wismar gesehen. Seine Frau betrieb den Handel und Tochter und Sohn standen ihr hierbei zur Seite. Während ihr Mann von früh bis abends spät im Garten oder unten in der Wiese arbeitete. So gegen halb 10 Uhr am Abend kam Karl Wolff dann im Sommer aus seiner Wiese nach Hause. Ich kenne ihn nur in Gutsjägeruniform, wenn er einmal irgendwohin mußte. Seine Frau war sein Friseur, nachdem er sich Backen- und Spitzbart selber stutzte, strich er sich mit der Hand über Kopf und Bart und meinte: "In acht Dag is allens wedder taufeddert."

Eine Begebenheit möchte ich hier noch niederschreiben: In einem Winter lag Karl Wolff schon einige Tage krank im Bett. Hiervon erfuhr sein Nachbar Karl Trost, dem das Jagdrecht über seine Hufe zustand. Er wollte seinem Nachbar wieder auf die Beine helfen. Das war nur möglich, indem er ihn zum Durchtreiben seines Bruches einlud. An einem Sonntag, kurz nach Mittag, ging er dann in die Wohnung eines Nachbarn Wolff und unterbreitete diesem seinen Plan: „Gauden Tag Karl, un Du liggst in'n Bett. Wie wullen recht den Brauk dörchtrieben, mit die hew ich allerdings räckent.“

Bald darauf rief dann der Genesende: „Marie, kümmer die um mien Stävel!“ „De sünd all lang farig“ war die lakonische Antwort seiner Frau, die wohl mit Karl Trost den Plan ausgeheckt hatte. Somit ging dann Karl Wolff, bewaffnet mit Schrotflinte und vollem Patronengürtel zum Hasenschießen. Wir Jungens mußten natürlich den Bruch durchtreiben. Das Hasentragen war nachher weniger angenehm, denn es wurde gleich die Feldmark mitgenommen.

Eine Begebenheit muß ich noch erzählen: Karl Wolff hatte damals noch Bienen. Das Schauer stand mit einer Giebelseite am Zaun seines Nachbarn Zwerg. In Verlängerung des Bienenschauers nach dem Trostschen Garten zu, war eine Schutzwand gebaut. Hinter der Schutzwand nach dem Wohnhause zu standen Hochstamm-Stachelbeeren. An einem dieser Sträucher hatte sich ein großer Bienenschwarm gesetzt, den Karl Wolff schon vorher eingefangen hatte und diesen „Immen-Baum“ wollte er nun gegen Abend in das Schauer bringen. Ringsherum waren Frühkartoffel mit ziemlich hohem Kraut.

Wie das Unglück es nun wollte, kommt Karl Wolff ins Stolpern und fällt mit dem Bienenkorb hin. Nachdem er sich wieder hochgerappelt hatte, meinte er ziemlich trocken:“Soväl hemm mie lang nich bäten.“ Er trug nämlich keine Kappe. Sein Sohn Hans und ich haben ihm nachher die vielen Stacheln aus der Haut gezogen.

Karl Wolff war ein eigenwilliger, sehr fleißiger, grundehrlicher Mensch, dem es nicht an Patriotismus fehlte. Wenn ich an seiner letzten Ruhestätte vorübergehe, habe ich auch so meine eigenen Gedanken, wohl ähnlich so wie er sie bei seinem Lieblingslied gehabt hat.

Ich wünsche meinem Heimatdorfe Triwalk mit all seinen Einwohnern weiterhin friedliches Zusammenleben und viel Erfolg bei ihrer vielen Arbeit.

Nachtrag

Leider habe ich diese Chronik etwas verfrüht geschrieben, denn die Kopie der Wiebekingschen Karte von 1786 zeigt, dass die ausgebauten Hufen nicht 1718 und 19 entstanden sind, wie ich es angenommen hatte, sondern es sind die im Dorfe liegenden drei Hufen und wenn man für jede 2 Kathen nimmt, kommt man auf 16 Kathen, die am 18.11.1460 Herzog Heinrich an St. Marien zu Wismar verkaufte. Die zwei ausgebauten Hufen sind später entstanden. Aufzeichnungen hierüber liegen leider nicht vor. In den Akten der Geistlichen Hebungen findet sich ein "Verzeichnis der Wirthe und Unterthanen zu Triwalk" - leider ohne Datum.

- Schulze Joh. Heinrich Satow

- Niclas Martin Schoenfeldt

- Joh. Heinr. Michel-Joachim Geistmann

- Johann Michel Wilde

Diese Vier sind die Hauswirthe gewesen.

1818 gibt es eine Aufstellung vom Kirchenjuristen Hacker über Kirchenfuhren zum Bau des Küsterhauses, Viehhäuser und Kathen in Lübow über 58 Fuhren: Bauholz aus Schwerin, Ziegelsteine aus Dalliendorf, Rohr aus Rosenthal und Sand aus Viecheln.

1822 betrifft eine steinerne Brücke in dem Wege Dorf Meckelburg - Lübow in der Scheide zwischen dem Mecklenburger-Rosenthaler und Triwalker Felde.

1823 Überlassung der Büdnerstelle der Witwe Balemann, geb. Hintze, an ihren Sohn Joh. Adam Christian Balemann zu Triwalk.

1829 bittet der Büdner Balemann zu Triwalk seinen Schwager zum 24.10. zur Miete aufnehmen zu dürfen. Tagelöhner Böttcher wohnt jetzt in Rosenthal. Senatror Mann schreibt am 22.4.1829 "Er ist vierzig und einige Jahre alt, noch rüstig und gut gekleidet." Er hat auch etwas Vermögen und seine Frau hat 100 Thaler geerbt. Bürgermeister Lembke lehnt ab. Senator Wriede stimmt ihm zu. Dr. Süßeroth ist anderer Meinung. Er schreibt: "Den Umständen nach müsse man der Aufnahm zustimmen." Ob Böttcher wohl nach Triwalk gekommen ist?

1834 Nachdem die Nachdem die Keyersche Büdnerstelle zu Triwalk einige Male in der Mecklenburgischen Tageszeitung angeboten wird, ist sie am 10.5.1834 an den Tagelöhner Johann Friedrich Christian Vertense (?) für 1010 Thaler öffentlich meistbietend verkauft. Sie ist 766 Ar (?) groß, 484 Ar Garten, ist mit vielen tragenden Obstbäumen besetzt. An Bauern sind 20 Scheffel Roggen zu zahlen. Der Schuhfabrikant Boehmer aus Bützow, jetzt in Wismar wohnend, hat den Preis so hoch getrieben.

Hierzu geschrieben am 5.5.1974. Gerhard Hinze