UGR Radelsee-Gebiet: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 10: | Zeile 10: | ||

==Chronologie der Eigentums- und Nutzungsverhältnisse== | ==Chronologie der Eigentums- und Nutzungsverhältnisse== | ||

(Schmettau Auszug 1323) | (Schmettau Auszug 1323) | ||

| − | -1252, Kauf der Rostocker Heide bis rechtes Warnow-Ufer (erste Hafenbollwerke im Mündungsgebiet der Warnow, genauer Standort ?) | + | ;-1252, |

| + | :Kauf der Rostocker Heide bis rechtes Warnow-Ufer (erste Hafenbollwerke im Mündungsgebiet der Warnow, genauer Standort ?) | ||

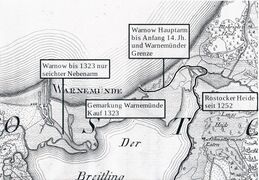

(Kartenauszug Neuendorff-Karte 1823) | (Kartenauszug Neuendorff-Karte 1823) | ||

| − | -1304 Verschüttung der Warnow-Mündung auf 500m Länge durch die „Allerheiligenflut“ Anfang November | + | |

| + | ;-1304 | ||

| + | :-Verschüttung der Warnow-Mündung auf 500m Länge durch die „Allerheiligenflut“ Anfang November | ||

-In der Folge Durchstich der Nehrung an der schmalsten Stelle = Stankgraben vom Spökstein bis zur See (dazwischen Bau des neuen Hafens Rostocker Warnemünde an diesem Durchstich) | -In der Folge Durchstich der Nehrung an der schmalsten Stelle = Stankgraben vom Spökstein bis zur See (dazwischen Bau des neuen Hafens Rostocker Warnemünde an diesem Durchstich) | ||

| − | -1323 Kauf von Warnemünde (inclusive des westlichen Radelsee Gebietes - gleichzeitig Übereignung der St. Georg-Insel (mit der Mandel-Wiese) an das Hospital Zum Heiligen Geist (zusammen mit Groß-Klein) | + | ;-1323 |

| − | -Bald darauf neuer Durchstich am Taterhörn (alte Döpe) sowie Beginn der Schiffbarmachung des zuvor seichten (durchwatbaren) alten Stromes im bis dahin fürstlichen Warnemünde | + | :Kauf von Warnemünde (inclusive des westlichen Radelsee Gebietes - gleichzeitig Übereignung der St. Georg-Insel (mit der Mandel-Wiese) an das Hospital Zum Heiligen Geist (zusammen mit Groß-Klein) |

| − | - | + | :-Bald darauf neuer Durchstich am Taterhörn (alte Döpe) sowie Beginn der Schiffbarmachung des zuvor seichten (durchwatbaren) alten Stromes im bis dahin fürstlichen Warnemünde |

| − | -Noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Wasserweg jedoch als Schmugglerweg befahrbar und als Stankgraben bis heute vorhanden. | + | :-darauf folgend „fangen“ des Durchstiches am heutigen Stankgraben durch ein schließendes Bollwerk. |

| + | |||

| + | :-Noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Wasserweg jedoch als oft genutzter Schmugglerweg befahrbar und als Stankgraben bis heute vorhanden. | ||

| + | |||

| + | ;-17?? | ||

| + | :Stypmann-TorfKanal | ||

| − | - | + | ;-1821/1833 |

| + | :Mit der Abschaffung der Waldweide muß die Beweidung der verbleibenden Gemeindewiesen ersatzweise in hohem Maße intensiviert werden | ||

| − | |||

zwei Warnow-Läufe, Warnemünder- ,Hospital-, Heidegebiet | zwei Warnow-Läufe, Warnemünder- ,Hospital-, Heidegebiet | ||

-Tarnow-Karte, Schmettau-Karte | -Tarnow-Karte, Schmettau-Karte | ||

-Flut November 1304 – Sandscholle | -Flut November 1304 – Sandscholle | ||

| − | |||

==Anfänge der Nutzung des Radelsee-Gebietes== | ==Anfänge der Nutzung des Radelsee-Gebietes== | ||

Version vom 27. Oktober 2023, 10:33 Uhr

- Die antropogenen Einflüsse auf die Morphologie des Radelsee-Gebietes vom 14. bis zum 20. Jahrhundert

Titel

Untersuchungen zu Morphologie und anthropogenen Einflüssen für das Gebiet NSG Radelsee

Definition des Untersuchungsgebietes

Chronologie der Eigentums- und Nutzungsverhältnisse

(Schmettau Auszug 1323)

- -1252,

- Kauf der Rostocker Heide bis rechtes Warnow-Ufer (erste Hafenbollwerke im Mündungsgebiet der Warnow, genauer Standort ?)

(Kartenauszug Neuendorff-Karte 1823)

- -1304

- -Verschüttung der Warnow-Mündung auf 500m Länge durch die „Allerheiligenflut“ Anfang November

-In der Folge Durchstich der Nehrung an der schmalsten Stelle = Stankgraben vom Spökstein bis zur See (dazwischen Bau des neuen Hafens Rostocker Warnemünde an diesem Durchstich)

- -1323

- Kauf von Warnemünde (inclusive des westlichen Radelsee Gebietes - gleichzeitig Übereignung der St. Georg-Insel (mit der Mandel-Wiese) an das Hospital Zum Heiligen Geist (zusammen mit Groß-Klein)

- -Bald darauf neuer Durchstich am Taterhörn (alte Döpe) sowie Beginn der Schiffbarmachung des zuvor seichten (durchwatbaren) alten Stromes im bis dahin fürstlichen Warnemünde

- -darauf folgend „fangen“ des Durchstiches am heutigen Stankgraben durch ein schließendes Bollwerk.

- -Noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Wasserweg jedoch als oft genutzter Schmugglerweg befahrbar und als Stankgraben bis heute vorhanden.

- -17??

- Stypmann-TorfKanal

- -1821/1833

- Mit der Abschaffung der Waldweide muß die Beweidung der verbleibenden Gemeindewiesen ersatzweise in hohem Maße intensiviert werden

zwei Warnow-Läufe, Warnemünder- ,Hospital-, Heidegebiet

-Tarnow-Karte, Schmettau-Karte

-Flut November 1304 – Sandscholle

Anfänge der Nutzung des Radelsee-Gebietes

(Tarnow-Plan 1796 einpflegen und kommentieren) - Teilung der Weidegebiete (Hospital, R Heide und Warnemünde) - Einrichtung von Registern

Landwirtschaftliche Nutzung (Beweidung, Rohrwerbung)

(Nummerierte Karte mit den Teilungen) Viertelteilung (rechts und links des Moorgrabens nördlich, sowie rechts und links des Schnatermann-Grabens südlich)

Die Hufen und Kossaten-aufgeteilte Fläche (nordwestlich des Moorgrabens in der Karte unter "A")

Die Gemeindeweiden -einstige Allmende (nordöstlich des Moorgrabens in der Karte unter "B")

Die großen Hufenflächen (südöstlich zwischen Radelsee und Schnatermann "C")

Die Warnemünder Wiesen (südwestlich des Radelsees/Radelkanals "D")

Zur Nebennutzung (Rohrwerbung und Anbau von Sumpfporst)

Bis zur Abschaffung der Waldweide 1821 und der Einführung der „Rövershäger Schweineordnung“ würden einzelne Plan-Flächen auch zur Rohrwerbung genutzt Nach zweieinhalb Jahren sah sich Becker am 15. November 1821 zu folgender erneuter Klage und Aufforderung zu verschärften Maßnahmen veranlaßt „Da die hiesigen Hausleute ihre Schweine, die während der Herbst- und Winterzeit nicht mehr von der Hufe gehen, frei im Dorf herumlaufen lassen, und dadurch nicht nur die Gräben, welche die Stadt mit beträchtlichen Kosten hat aufziehen lassen, nachgewühlet, die angepflanzten Bäume, Zäune und Befriedungen niedergeworfen und Saaten und Weiden leiden, so kann ich nicht umhin , diesen Unfug anzuzeigen und darum zu bitten, dem Schulzen „Daß dem Übel abgeholfen werden könne, wenn jedem Hausmann soviel Material zu Pfählen und Buschwerk verabreicht werde, als zur Umzäunung eines Schweinehofes nötig sei.“

-Ende der Rohrwerbung auf den Radelwiesen

Durch die darauf hin folgende noch viel intensivere Beweidung der Gemeindewiesen ab 1821 blieben bald keine Rohrbestände mehr erhalten. So daß die Heidedörfer Rövershagen, Hinrichshagen, Willershagen und Markgrafenheide zur Werbung von Dachrohr das Müggenburger Moor, das Große Moor, das Torfmoor und Hütelmoor, jeweils vernässte Teilflächen im Gebiet Heiliger See/Hüttelmoor.

Anbau von Porst (Ledum Palustre)

Sumpfporst (Brauerkraut, Kiefernporst, Flohkrebs, Großes Flohkraut, Mutterkraut, Mottenkraut, Wanzenkraut, Porsch, Porst, Post, Postkraut)

Bilder von Malchin einpflegen

Wasserwege ältere Zeit (Kanäle, Stackwerke, Bollwerke)

- vor und nach der Flut 1304 - nach 1323

im Zuge der Forsteinrichtung und Kommunalreform ab 1830

- Prahm, Treidelwege ab Forsteinrichtung Treidelwege am Markgrafenheider Ende des Moorgrabens

in der „Kerner-Zeit“

Wasserbauwerke jüngere Zeit (Karl-Mewis-Kanal)

- Plan vom Überseehafen + Fotos

- "Die bedeutendste Aufgabe war die Befeuerung und Betonnung der Zufahrt und des Überseehafens Rostock. Die Inbetriebnahme des Hafens erfolgte am 30.April 1960. Zunächst war geplant, einen Küstenkanal vom Breitling zum Saaler Bodden einzurichten. Durch ihn sollte nach Passage des Boddens, der Nordansteuerung Stralsund, der weiteren Passage nach Süden zum Greifswalder Bodden und von dort über den Peenestrom und das Haff der Anschluss an die Oder erreicht und somit der wasserseitige Zugang zu den Binnenwasserstraßen möglich werden. Seine Ausführung wurde begonnen und die seezeichentechnische Bezeichnung des Küstenkanals konzipiert. Das Vorhaben wurde aus wirtschaftlichen Überlegungen zugunsten einer schnellen und leistungsfähigen Schienenverbindung aufgegeben. Die Schiffsführung in einem Kanal durch die Rostocker Heide und weiterführend durch die Bodden sowie der anschließende Wasserweg wäre zudem eine aufwändige, bei Eis nur eingeschränkt nutzbare Variante gewesen. Die nach den ersten Baggerarbeiten erfolgte Entscheidung zum Bau einer schnellen Bahnverbindung war die eindeutig wirtschaftlichere Lösung, die um so wirtschaftlicher wurde, je größer sich die Umschlagmengen im Seehafen Rostock entwickelten und bewährt sich gerade deshalb heute voll.

- Die Kanal-Planung sah vor, in gerader Linie östlich am Radelsee vorbei bis östlich Bäderstraße im Bereich der Kreuzung Rosenort-Schneise, wo eine größere Begegnungsstätte geplant war. An der West-Seite der Bäderstraße bis kurz vor Torfbrücke, mit einer weiteren Begegnungsstelle, verbunden mit einem Kreuzungsbauwerk Straße und Bahn. Von hier war ein Trassenverlauf Torfbrücke, Klein-Müritz, Körkwitz-Hof unter weitest möglicher Umgehung der Moorgebiete vorgesehen.

- Im Bereich des Schnatermannes war ein Binnenschiffshafen vorgesehen um hier die Umladung von Hochseeschiffen auf Binnenschiffe umzusetzen.

- Der Einsatz des Schwimmbaggers endete 1962 auf der Höhe der Einmündung der Bauernwiesenschneise."

- Aussage Jürgen Schmehl (ehemals Mitarbeiter beim Seehydroraphischen Dienst der DDR) 2023

Einfluss von Elementar-Ereignissen auf das UG (Sturmfluten und Küstenschutz)

-Sperrwerk und Deiche in der Kerner-Zeit - Küstenschutzunterlagen Stalu + Kolp + Bencard + Cordshagen u.a.

Karten

BE 1.1.11. Forstverwaltung 532 - Register von den Wiesen in der Rostocker Heide 1923

(27.6./ 11.7./ 18.7.2023 AHR bearbeitet)

- Folio-Registerbuch 64 Seiten gebunden (Tabellarische Liste)

- Dazu eine eingelegte Masterkarte

- Noch die Karte zwecks Kopie nachtragen !!!

- Hier dann jeweils der Bezug der Wiesennummer zur großen Karte

Spalten durchgehend im gesamten Register:

1. Der Wiesenkaveln -Karten-Nummer -Parzellen -Flächeninhalt

- In dieser Spalte sind auch die auf der Karte vermerkten Wiesen-Nummern (Prinzip wie die Abteilungs-Nummern in den Forstwirtschaftskarten) fortlaufend angegeben.

2. Namen der Nutznießer

3. Wohnort

4. Katen/ Wohnort Nummer

5. Bemerkungen

(Hieraus ist auch ersichtlich welche Förster, von wann bis wann die jeweiligen Wiesen als Deputat hatten)

- Auszüge zu Wiesennummern

Seite 27 (Große Moor-Wiese suchen) Nr. 147-149

Niederhäger Hof-Wiese Nr. 149-150

Weide Moor-Wiesen Nr. 160-165

Markgrafenheide Nr. 166-182 Mgh. Aderpohl-Wiese Nr. 183

Revier Schnatermann Nr. 47 Honigsoll-Wiese

Rövershäger Bauer-Wiesen Nr. 54-66

- (für die vorangehenden Wiesen-Nummern als Auszüge wären 4 Folio-Seiten zu kopieren)

- Revier Schnatermann (jetzt Revier Mgh. Nr. 71 = Prediger-Wiese ? noch Prüfen!